解构利维坦——论复合共和制对主权概念的消解

来源:岁月联盟

时间:2010-08-10

一 引言

「山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。」在德国西部小镇普勒滕贝格(Plettenberg)生活的人们,也许做梦也没想到,他们那名不经传的故乡会因为一个人而改变她默默无闻的命运。

1888年,「德国学界在宪法和公法领域最重要的人」(阿伦特语)──卡尔·施米特(Carl Schmitt)出生在这个新教小镇一个信仰天主教的普通家庭。当时德国正在推行由铁血宰相俾斯麦倡导的遏制天主教同国家保持独立运动的「文化革命」。周遭的宗教政策和家庭「异类」的宗教信仰,使幼年的施米特一直在「文化边缘」徘徊,也使他今后的学说打上了看似矛盾的烙印:一边是维护现有秩序的不懈努力,一边是超越于和道德之上的毫无根据的决断。也许正是基于这样的双面性,当我们今天越过意识形态的樊篱重新审视施米特的学术思想时,新左派和新右派的理论家都能从中吸取到养分,寻找到支持自己观点的论据。1

施米特的一生著述颇丰,写作生涯长达60余年,涉及政治学、神学、法、公法学、思想史等诸多领域,形成严密的学说体系。代表性著作包括《政治的浪漫派》(1919)、《政治的神学》(1922)、《当代议会制的思想史状况》(1923)、《政治的概念》(1927, 1932, 1933)2,开启了浪漫主义政治哲学研究之先河,其中的「主权决断论」、「政治就是区分敌友」等著名论断,对思考性和后现代性问题的学者均有所助益。施米特深邃的思想在宪法领域亦撞击出了火花,「其宪政理论标志着宪法纷争上政治学研究视角的开始」3。《宪法学说》(1928)、《宪法的守护者》(1931)、《合法性与正当性》(1932)、《宪法法文集:1924-1954》(1958)等著作成为宪法学史上公认的重要,有关国家和个人关系的论断也引发了宪法学界最持久的争议。有人称施米特为「反自由主义分子」,纳粹的「桂冠法学家」,也有人将他的学说贴上「自由主义价值与权威的法治民主论完美结合」的标签。事实上,对于身处一战后动荡社会环境的施米特而言,强有力的国家才是其学说的出发点和落脚点。因此,施米特政治法学中看似互相矛盾的两个要素:「决断论」和「秩序哲学」,其实是相互关联的。这种关联在于,「决断论」为国家的统治合法性提供了威权基础,而「秩序哲学」保证了国家统治的稳定性,这种稳定性基于等级森严的秩序之上。前者才是根本,后者只是前者所体现出来的功能。但是,强国家的建构并不意味着对公民自由价值的彻底否定,在施米特眼中,国家主权的运作应区分为「通常状态」和「例外状态」两个不同的运作层面:「通常状态」下国家主权应受到法律的规制,只有在「例外」情况下,隐藏的国家主权实体(正当性)才显现出来,并超越于法律(合法性)之上4:

施米特对魏玛自由主义宪政的批判因此只是策略性的,他同样讨厌社会民主论和社会主义。施米特的国家和宪政理论的基石是:强国家和自由或强国家中的自由经济,其保守主义思想具有传统形而上学的实质论精神气质,是强调绝对正当性和相对化的合法性。

那么,施米特的实质正当性对抗形式合法性的立场,究竟是如何建立起来的呢?

二 对抗论简介──施米特视野中的正当性与合法性

合法性问题是人类进入政治社会以来的一个基本命题。几乎所有的政治学家、社会学家或法学家,在建构国家和个人关系的学说体系时,都不可避免地陷入合法性的巢臼。现代法治国家就是合法性问题研究的产物。在施米特的理论中,合法性亦扮演着重要的角色,架设起沟通宪政思想与政治学说的桥梁。

对施米特而言,一个统一的维护社会安定的秩序从来都是必要的,因此「行为合乎法则」即合法性问题从未离开施米特的视野。1916年,在他据以获得斯特拉斯堡大学教授资格的《国家的价值与个体的意义》一书中,施米特就充分阐述了他对现代法治国家的理解5:

一反权力理论,法律只能从最高权力出发这条原理现在颠倒了过来,这就意味着所谓最高权力,只能是法律所给出的东西。法律并不寓于国家之内,相反,国家在于法律之中。所谓法律的优先性也就在于此。

对施米特宪政思想中缺乏法治国家必需的权力制约因素的指责,因此是不全面的,以施米特政治法学主张与法西斯主义的历史机缘性联结全盘来否定其整个学说体系,亦有失偏颇。合法性下秩序的建构从来没成为施米特视觉上的盲点,法律规范的整合作用也从未被施米特否决。

然而,施米特并没有将「国家与个人」的关系停留在合法性层面,他在《国家的价值与个体的意义》一书中阐发的「国家与个人」关系理论是有其前提的6:

在法哲学层面上,法律的优先性概念与强大的国家概念之间,并不象自由主义所理解的那样,是一对水火不容的矛盾关系,相反,它们之间不但能够包容,而且必须包容;换言之,任何一个强大的国家都必须是法治国家,反过来,一切法治国家也都必须从整体上保持政治上的强势。

在施米特眼中,通过制定法律规范建立的仅仅是形式合法性,是飘浮于表层的东西,真正强而有力的、稳定的社会秩序的形成必须倚赖于实质正当性的追问。实质正当性才是形式合法性的根基,离开对实质性问题的探索,形式合法性下的社会秩序就尤如水中浮萍,随波逐流。现代正当性的探索,是基于传统基督教欧洲的政治正当性已经无可挽回地衰落的现实,因此它不再徘徊于神义论的正当性解释,而必须在浪漫主义之后以历史社会学的视角出价值中立的人义论正当性观念。相对于神义正当性的「天上」色彩,人义论正当性可谓是一种「地上的伦理」。它不再是一种神学,世界宗教的经济伦理研究的意图,实际上与正当性──合法性的界限划分是重合的7。

对人义正当性如何定位的问题,施米特思考的结果是,在国家概念上应该存在着一种「国家伦理」或者说「国家价值理念」,它是一个国家或民族的历史沉淀,显示着独特的文化气质,国与国之间的伦理不同,从而使政治上敌友的判断成为可能。自由主义的普遍化理性设计,由于忽视了制度深层的文化因素,在遭遇国家伦理时不堪一击。只有带着国家意志痕迹的合法性概念,才能真正实现维护既定社会秩序的目标。这种在凯尔森看来是现代版的传统自然法理论,强调「国家伦理的首级性」,主张「国家权力的正当性来自于保有民族的传统价值及其统一体」8。当然,为了保存自身、迎合当局的口味,「何为正当」不得不与时变迁,适时修正(「投机分子」、「机会主义者」标签也正是由此而来)。根据Hasso Hofmann的分析,施米特的正当性理论经过了「由最初主张『理性的』正当性理论,转向抨击魏玛自由主义宪政,主张『政治实存主义』的正当性理论,纳粹时期转而主张『种族的』正当性理论,战后则提出『历史的』正当性理论」的变化历程。但是无论正当性的内容怎样转变,施米特以某种实质正当性对抗形式合法性,却是其一贯的立场。

为施米特招致诸多批判的正是其关于「何为正当性」的论述,以及在正当性与合法性──强大的国家概念与法律的优先性概念──发生冲突时的选择结论。洞察施米特的宪政思想,必须关注合法性与正当性两个层面。只看合法性不见正当性,势必缩短施米特宪政理论的深度。同样,以正当性障目,否定其注重合法性的一面,也只能造成对施米特的误读。当然,施米特宪政思想中并没有彻底否定自由主义的价值,他要批判的仅仅是相信法治的合法性足矣的幼稚的自由主义;施米特的「合法性」定义也并非缺失了公正话语,正当性的追求就是其挽回二十世纪技术统治下文化蚀空的努力。把握施米特的宪政思想,不能脱离他在政治法学上设置的前提;正确理解施米特「正当性对抗合法性」的命题,必须进入施米特整个学说体系的射程之中。

三 对抗论解读──对抗理论在施米特学说体系中的地位

施米特不仅是一位杰出的宪法与公法学家,更是一位现实的批判家和政治家。为他赢得「最具学识且最富洞见力」(哈耶克语)称号的,除了他的国家和个人关系理论,更主要的还是他在政治法学上的精辟见解。「正当性对抗合法性」,不是游离于施米特学说体系之外的论断,而是他政治法学上一系列观点在宪政层面的必然归宿。把握施米特在政治法学上的建术,对正确解读对抗论无疑是有帮助的。

施米特的政治法学的根本目标,是在政权统治的超验价值或秩序失效之后探究并重建国家合法性的基础。二十世纪30年代开始,世界处于动荡不安的状态。资本主义社会初期自由放任式管理模式遭到怀疑,「旧的否认资本主义存在危机的传统理论开始失效,资本主义制度处于风雨飘摇之中」9。由于失去了超验根基,知识份子必须重新为国家这一实体寻找到正当性的渊源。而在这一时期,处于战败国地位的德国除了承受可怕的变化无常的打击外,更遭遇了诸多多元统治的苦难:半军事主义、集团仇恨、群众党派危险的意识形态极端化。有感于魏玛共和国后期政府的软弱,施米特放弃了凯恩斯以「有效需求」为中心适度加强国家干预的方式,试图建立强大的决策力量。他反复重申:「十九世纪宪法的自由权利,已被盟国利用来将德国人民中存在的宗教和阶级差异提升为基本法则。」10作为一名政治法学家,施米特深感其肩上的重任,并以解放德国人的精神,使之断绝与外国强加的、邪恶的资产阶级宪政的联系为使命。施米特著名的政治学上的论断──政治就是区分敌我,由此应运而生。它唤醒了曾风行于十六七世纪欧洲关于独裁政论的基本理论,强调国家权力的有益性,提出只有强有力的国家才能赋予一个社会以内在的和平。

「政治就是区分敌友」的论断根源于霍布斯(Thomas Hobbes)对人的状态的判断:「就自然状态而言,所有人都有为害人的意愿,但它们并不是出于同样的理由或该受同样的责任。」11因此,自然状态中的人,不是一个不生是非的存在,相反这种个体总是危险的渊源。在这样的人性状态下,除了进行残酷的斗争外,无法通过其他途径产生自由生存的空间。而政治本身亦是这样一种斗争,只要人的斗争的自然状态不会停止,政治的存在就是一种必然,每个事物都是潜在的政治因素,并因此受到政治决断的影响。「政治活动必须具有高于的至上性」12,尤其是在民主国家,所谓的民主就是「政府与其被统治者,法律与大众意志之间的一种同一性逻辑」13。在抛开了亚里斯多德经典民主定义中「多数人统治」的精髓后,施米特终于为政治以高于法律的姿态出现找到了托词:政治的本质在于区分敌友,因此也只有政治可以排除异己,达到实现强国家自由经济的目标。也是在这个意义上,施米特对于自由主义的理性膨胀和在政治本质问题上的自欺予以毫不手软地批判14,指出中立化的技术无法取消政治是人类秩序的实质,必须考虑政治学上的种差,注意同「他们」对立的「我们」的创造。在创造的过程中,国家伦理就占据了重要的位置:在一个国家内部,其公民之间完全有可能发生争议,但这些小的磨擦并不影响一国统一国家伦理形成,而对敌友的判断正是基于国家伦理的考量,国家伦理是决断快速作出的重要保障。鉴于国家伦理在政治决断中的作用,必须赋予其高于法律的地位。

为进一步证明政治是人类无法跨越的隘口,从而说明国家伦理相对于法律秩序的根基性,施米特在海德格尔的存在主义理论中挖掘到了他所想要的资源。虽然海德格尔从未蓄意一种政治哲学,就像他不想表述一种伦或美学一样,但他的「政治本质上就是为了提出存在的追问而使世界变得安全」15的命题,却为施米特的政治法学提供了前提和可能。当然,为了更好地构筑自己的理论,施米特对海德格尔的存在主义作了一定程度的修正:对海德格尔而言,存在主义更多的是指个人存在主义,立足于个体实存;而在施米特眼中,则是一种国家存在主义,关注的是国家的存在。他在《政治的神学》一书中明确阐明以国家为基点的存在主义立场:国家的实存无疑证明了它对有效的法律原则的优越性。相对于个人存在主义强调个人存在的偶然性、无根性以及非理性的荒诞特征,国家也要面对并处理各种各样的偶发事件。在法治国家内部,宪法只是「社会秩序和社会本身存在的表现。一旦国家遭到攻击,则必须从宪法和法律之外来发动战争,所以战争仍然由武器的力量来决定」16。这就是施米特政治法学中的核心概念「例外」的来源。「例外比规则更有意思。规则不能证明甚么,但例外却能说明一切:例外不仅肯定了规则,而且肯定它的存在,因为规则来自于例外。」17因此,施米特反对将法律秩序作为一个封闭的体系来对待,「例外」的存在使得规则的机械假定无法穷尽给定情况的特殊性。

「战争式政治观」(萨托利语)和「例外状态」为施米特的「正当性对抗合法性」理论埋下了伏笔:不论是在对国家存在构成威胁的极端状态,还是在对敌友做出判断的关键时刻,理性主义预设的规则都无法满足决策及时性的要求。正所谓「非常时期需要非常手段」,在国家或地区进入「战争状况」、「围城状况」以及「非常时期」时,现行宪法对于规范紧急情况的困难问题,自然也不能视若无睹18。固守和平时期法律规范按部就班的程式,只会延误决策的做出,坐失有利时机。自由宪政主义思想的不切实际至此暴露无疑:过分注重经验逻辑下理性主义的普适性,从而必然在实定制度的偶在性上产生盲点。也正是因为这一因素,施米特拒绝了与自由主义的简单连接,作为对政治决断论的答复,他选择了独裁式的君主政治。至此,我们可以清楚地看到,所谓「政治的神学」只是一种「隐喻的神学」,世俗化的君主通过决断获得了「主权的准神性」地位,从而赢得了与正当性的联系。具有不特定性的「例外」状态,否定了合法性下理性主义的发言权,赋予了正当性以凌驾于合法性之上的价值,为施米特宪政层面的「正当性对抗合法性」理论铺上了厚厚的奠基石。

四 对抗论反思──施米特对抗理论的突破与瓶颈

虽然对统治合法性的维护可以追溯到国家产生之初,但合法性作为一个概念术语,成为宪政理论的基本范畴,却是始于近代。韦伯(Max Weber)是第一个对合法性问题进行系统研究的学者,其关于合法性的精典论断亦成为施米特正当性对抗合法性理论的起点和台阶。

韦伯认为,世界上的统治类型莫过于三种:传统型统治、魅力型统治和合理型统治。但是,不论是哪种形式的统治,统治者的命令能否被服从的命运,都取决于是否建立并培养了被统治者对统治的普遍信仰。只有被人们认为是具有某种正当性理由的命令,才会获得被统治者的追随,从而具有合法性19:

一切经验表明,没有任何一种统治自愿地满足于仅仅以物质的动机或者仅仅以情绪的动机,或者仅仅以价值合乎理性的动机,作为其继续存在的机会。勿宁说,任何统治都企图唤起并维持对它的「合法性」的信仰。

因此,在韦伯看来,所谓的正当性与合法性一样,其基础都是「一种对规范的规则模式『合乎法律』以及根据这些规则有权发布命令的那些人的权利的确信」20,是指对一种现存统治秩序的信仰,以及由这种信仰指导下的对命令的自觉服从。因此,韦伯强烈主张人民直选产生的政治领袖实行总统专政,以克制官僚化议会政治的弊端,达到「政治成熟」状态所要求的把握「本民族长远的经济和政治权力的利益」,而且能「在任何情况下把这一利益置于任何其他考虑之上」21。

自从韦伯对合法性问题进行系统的阐述之后,社会家对合法化问题的处理,大多进入了韦伯的「影响领域」。当施米特沿着韦伯的合法性思路设计统治权威树立的方案时,同样反映出对否定「政治就是斗争」的技术理性的批判精神,并将斗争的矛头直接对准了纯粹法学家凯尔森(Hans Kelsen)和无政论主义者巴枯宁(Michael Bakunin)。虽然凯尔森从未否定国家权力的存在,但与所有自由主义法学家一样,凯尔森的纯粹法学也主张法律与道德、宗教与政治的分离,并在此基础上建构「合法性」概念22:

如果仅确认有人强令其他人为一定行为的事实,那么,以国家作为统治关系现象的社会学说明是不完全的。作为国家特征的统治关系总主张是合法的,而且在实际上一定要由统治者与被统治者当作是合法的。只有在统治关系根据其效力为行为人所预定的法律秩序来实现时,这种统治关系都是合法的;而这个秩序就是其机关为「国家的统治者」的那个共同体的法律秩序。

这就意味着凯尔森视野中的国家权力仅仅是由实在法组织起来的权力,是法律之下的权力,由法律规范代替国家对社会进行统治,从而剥夺了国家对政治的垄断地位。自由主义法学试图建立的中立化法律体系,在施米特看来,不过是想让国家主权消亡在法律秩序的规范之中的努力。然而,中立化的技术无法否定「政治是命运」的事实,法的形式中必须带有政治的色彩,即通过国家主权确立的民族性,否则,作为形式规范的法律体系至多只能维持现有的社会秩序,无法产生真正的裁决与约束力。

施米特叩响了通往正当性的大门,却在价值林立的森林里迷失了方向。他犯了两个致命的错误:

其一,选择了「政治实存主义」的正当性立场,认为国家的存在就证明了其自身的正当性,作为存在体解决各种突发事件的「例外」理论具有比法律规范更生动、更重要的意义。但是,正像十六世纪伟大的君权理论家博丹(Jean Bodin)所指出的那样,宣告处于紧急状态的政治决定只有当「例外」出现时才会产生,这仅仅是处理危机的一种反应,无法比拟为上帝制造的奇迹。更何况,「例外」从来就不是普遍的,正如施米特自己所说的那样,它具有「偶在」性。以应对突发事件的方法建立一个具有普适性的主权理论,正如施米特批判理性自由主义者以预先设定的统一模式应对各种具体情况尤其是「例外」情况一样,都使某些现象脱离了现行秩序,从而破坏了秩序的整体性和稳定性。

其二,由于君主占据了「主权的准神性」地位,因此他的决断便成为先验的正当性渊源。君主只要在「例外」状态下做出决断,无论该决断怎样做出,内容如何,被统治者就应该服从,并以此作为统治合法性的根基。然而施米特过分强调了政治决定刚强的一面,而完全忽视了明智决定与愚笨决定之间的差别23:

据我们所知,统治者常常被他们自己愚蠢的决定所摧垮。1638年,查理一世宣布了「紧急」状态(在造船费案中)。同样,在1789年,路易十六把法国贵族认定为他最危险的敌人。这是两个愚蠢而毫无必要的决定,它们最终都使君主掉了脑袋。

施米特忘记了君主作为「人」的一份子,也不能摆脱对权力的嗜好,他不可能真正做到像上帝那样的公正(只是「准神」而非「真神」)。换句话说,这一引起施米特想象的类比,是错误的。正当性不能简单地理解为是大众对统治的盲目信仰,但同样不是君主凌驾于法律之上的个人意愿。

我们承认施米特视野中「例外」状态的现实存在,我们亦服膺紧急状态下应迅速决策的观点。但是,即使危害国家安全的特殊情况出现,即使确实需要高效的决策,也不能使毫无拘束的决策正当化。对于「例外」,有必要区分原则和规范两个概念。所谓原则,即用来建立规范的元规范。它的特点就在于没有为例外和特权留下空间,有效性领域也没有限制24。也就是说,即使是国家处在危难之中,决策的做出也不能违背原则所保障的基本价值,更遑论在和平时期赋予统治者高于法律的地位。「例外」针对的只能是规范层面,「例外」情况下调整或超越的也只能是具体的规范,原则的底线不能冲破。

五 对抗论评价──知识份子的定位问题

诚然,希特勒的出现、二战的爆发具有的偶然性。但是,作为当时「圣哲」25般人物的施米特,对于德国走上法西斯道路、背负上种族屠杀的罪名,具有不可推卸的责任26:

知识份子对于一个民族来说,不是一个可有可无的部分,不是一些依附于甚么甚么的成员,而是整个民族的智慧,整个民族的良心,整个民族文化的自觉创造者,整个民族历史的首席推动者。

尽管他们的学说或理论,由于其本身的客观实在性,必然要受到或者是兹纳涅茨基(Florian Znaniecki)所说的「主体情境」的影响,或者是卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)「特定社会存在」的左右,又或者是马克思·舍勒存在于历史过程中「真正因素」的决定,「但是这并不等于说,那些对群体和行动取向的感情领域似乎在环境中是基本的因素,因而作出理智的、批判的自我控制的各种可能性就没有意义了。」27社会不应仅仅是手段性的学科,它必须有确定的目的,价值和行动的目的必须成为知识份子研究的起点与归宿。无论「主体情境」如何变化,只有当知识份子脱离统治阶级或者党派利益的控制,摆脱「御用文人」的束缚,才能远离成为某个集团或团体喉舌的危险28:

很多知识份子无需经历幻灭后才相信权力和知识间有着长期不和谐的关系。他们从一开始就视自己为社会意识和良心的承担者,如果必要的话,他们要以长期备战的状态进入疆场与那些掌权者厮杀。

我们并不否认知识份子为统治合法性辩护的必要性,社会秩序的平稳运行本身也需要合法性理论的支撑,但是这种论述必须超越于个体声誉和权力的禁锢,超越于现行统治权威的内在需求29:

当圣哲所起的作用不是仅仅使现有的集体趋势合法化和理性化,而且参照某一理想从概念上使其标准化,组织化,这一理想就取代了流行的「对」与「错」的标准,而成了真理与谬误的标准。

施米特之所以要求得西蒙的宽恕,要为西蒙的忧伤30深深地忏悔,并不是因为他将正当性归结于君主个人的论断,也不在于他反思自由主义宪政弊端时极端地遮蔽了理性主义所应有的光辉31:

每一位思想家只从属于特定的社会集团,占据一定的位置,并扮演专门的社会角色,因而必然影响他据以探讨经验世界的观点与洞察力。

我们没有必要遣责一位学者理论的深度和广度。我们所要批判的,是他作为一名知识份子、一名「圣哲」,本应对社会道德、真理和正义背负起责任,却为了迎合当局者的需要,为了谋求个人的私利,「改变思想就像更换内衣一样随便」(葛兰西语)的投机式做法32。施米特并没有像他之前的废奴主义者或德雷福斯派知识份子那样,为了捍卫一套正义原则而屈尊涉足政治舞台。相反,他的学术立场的改变以及一系列重要理论的提出,在很大程度上是为了谋求个人声誉和权力的附属物。尽管自由主义宪政自身的缺陷为法西斯主义联盟的产生提供了可能性,但这并不能为施米特放弃知识份子应有的道德感开脱。在施米特以及一系列为纳粹行为开路的「御用文人」的理论支撑下,法西斯政府终于披上了合法性的外衣,希特勒亦成为正当性的化身。作为交易,施米特猎取了私利以及政治上的权力,他的事业达到了最辉煌的颠峰。但以此为代价的,却是唯我种族生存之合理性下以扩大空间为目的的侵略战争,是尼采式主人残杀奴隶的净化人类的行径,是无数犹太人失去自由与生命的血腥历史。

具有道德感的知识份子可以成为历史前进的推动力,同样,不负责任的言说也能导致制度建设的偏离,人权保障的落空,成为人类文明的灾难。当知识份子这一团体愈来愈能左右社会的方向,甚至直接参与社会蓝图的勾勒时,强调知识份子的学术良心和批判精神就成为不可回避的话题。今天,当一些政治团体或利用人民自决的方式对主权的合法性地位提出挑战,从而达到切割主权的目的,或通过公民不服从运动拒绝对当局者的服从,从而赢得广泛支持,成为国际上的一种普遍现象时,对合法性与正当性关系的正确审视,就尤其显得迫切。施米特的正当性对抗合法性理论,从正反两方面为我们提供了例证,其不端正的学术品格引发的社会灾难,也为各国的知识份子敲响了警钟。

六 正当性与合法性的两难──历史的简单回顾及对现状之思考

伯尔曼(Harold J. Berman)在西方传统经历的六次伟大革命反映出来的模式和时指出:「每次革命最终产生了一种新的法律体系,它体现了革命的某些主要目的,它改变了西方的法律传统,但最终它仍保持在该传统之内。」33中国近历史上的每一次革命或变革,都在某种程度上反映出类似的趋势,同时也修正着这些模式和规律。

鸦片战争的炮火击碎了清末中国人「文化主义」的自喜,治外法权的存在迫使清政府思变,召集一批专家引进外来法律资源。光绪三十四年(1908),迫于内政外交的压力,清政府颁布了由宪政编查馆制定的《钦定宪法大纲》,成为中国法制史上第一部具有近代宪法意义的法律档。但是,成文宪法的颁布非但没有使中国政府注意到统治的正当性问题,也没有改变中国无宪政的现状。从清政府随后制定的《改革官制谕》、《结社集会律》、《违警律》、《各学堂管理通则》等单行法规的内容看,现实中发挥作用的仍然是皇上的圣旨、慈祸的密令。

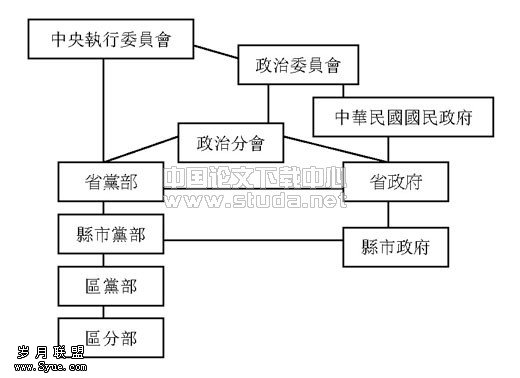

当然,清末变法对中国社会的影响是不可否认的,至少它为中国注入了统治合法性的观念,唤起了民众的觉醒。之后的各种社会变革或革命,掌权者为维护其统治,总是千方百计寻求合法性的支持。1911年辛亥革命成功后,着手操作的重大事项中就包括《中华民国临时约法》的制定和法制局下法典编纂会的设置。1912年,辛亥革命的成果被袁世凯篡夺,袁世凯虽急于称帝,但为给自己不受约束的权力披上合法化的外衣,他仍待1914年颁布《中华民国约法》后才敢宣布自己为「终身大总统」。与合法篡权同时进行的,是以法律的途径维护革命的胜利果实。1913年,国民党取得了国会中的多数议席,宋教仁受到鼓舞,希望能用立法的宪政手段限制袁世凯的权力,希望把他作为一个傀儡(这项计划最终因为宋教仁被暗杀而宣告破产)34。随后,孙中山发动了意在维护《中华民国临时约法》的护法运动,矛头直指袁世凯修宪的违法性35。护法运动阻止了袁世凯的违宪行为,却没有终止中国宪法形同虚设、变更频繁的多舛命运。1923年曹锟炮制了《中华民国宪法》,紧接着段祺瑞于1925年颁布了《中华民国宪法草案》。蒋介石更利用孙中山「军政、训政、宪政」的三阶段分法,长期以党治国,拒绝实施宪政。这一切都根源于形式合法性下实质正当性的缺乏。在孙中山和各军阀眼中,维护统治的合法性需求仅仅在于成文宪法的颁布和相关法律的制定,至于法律本身是否反映了人权的基本要求和民主的普遍内涵,则或者是实现形式合法性以后的事情,或者根本未纳入统治者的视野。

从重视实质正当性的角度来看,毛泽东的军事思想与施米特具有某种程度的相似性。鉴于民国时期有成文宪法却无法保障稳定秩序的事实,形式合法性就成为毛泽东革命理论中可有可无的东西。尽管当时的革命根据地制定了一系列的法规规章,但通过宪政手段体现统治的合法性从未成为理论的核心。「谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。」36毛泽东在《中国社会各阶级的分析》(1925)一文中提出的观点与施米特「政治就是区分敌友」(1927)的论断竟然有异曲同工之妙:在施米特看来,政治的本质就在于区分敌友,否则政治就失去了生命力;对于毛泽东来说,为达到打击敌人的目的,一切手段都是在所不惜的。无怪乎施米特在其《政治的概念》一书中对中国革命和苏联革命的领袖给予了高度的评价37:

列宁和毛泽东这样的职业革命家认清了这一点(国家主权恰恰是民族国家──民族生存──的基础),而许多职业法学家却对此一无所知。

因此,当蒋介石发表「元旦文告」后,毛泽东断定这个声明是为了「确保中国反动阶级和反动政府的统治地位,确保这个阶级和这个政府的『法统不致中断』」38。为彻底剿清国民党的残余,必须废除国民党时期的「伪法统」。但中共对「伪法统」的理解却走上了极端化的道路,将其等同于国民党时期的一切法律体系和法律传统,于是在废除「伪法统」的同时也就宣告了与传统法律资源的绝裂。伯尔曼意义上的「传统之内保持的新的法律体系」与中国失之交臂。毛泽东轻视形式合法性的行为39阻却了中国法治进程迤逦的脚步,其将实质正当性归结为个人主观意断的倾向却导致了长达十年的文化大革命。「凡是毛主席做出的决策,我们都坚决拥挤;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝的遵循」的两个凡是思想成为凌驾于法律之上的大纲,成为四人帮迫害持相左观点人物的有利工具。对实质正当性的错误理解,对形式合法性的忽视,给中华民族带来了一场灾难深重的浩劫。

在厘清文化大革命的失败和教训后,法律体系的重建工作日益提上日程,1999年宪法修改时明确规定「中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家」。但在拨乱反正的同时,我们的法治建设却依然存在着诸多重形式轻实质的作风:成文宪法的颁布是早在建国初的事情,但直到现在宪法仍然不能成为司法审判的依据。尽管许多人认为齐玉苓受权案为中国的宪法司法化带来转机,然而通往宪法诉讼的道路依然漫长曲折。「宪法是最高法和基本法」的规定至今只是一句形式口号,更不能奢谈对宪政本质的追问。依法行政已经成为行政机关的口头禅,但真正做到按法律办事(形式法治)的并不多见,在全国范围内普遍深入实质法治理念更是任重而道远。尽管保障人权的基本原则已经成为我国法律的渊源之一,但法官在司法审判工作中扮演的仍然是「投币式机器」的角色,不敢越雷池一步,无法发挥对立法的监督作用。形式合法性与实质正当性,在中国从不曾完美结合,成为历史性的两难话题。我国正处于社会的转轨时期,正当性根基的日益世俗化使统治的合法性问题重新进入人们的视域40。如何建构中国政府的统治权威,知识份子在社会转型的关键时刻,究竟应该扮演甚么样的角色,将成为中国式的「西蒙问题」。就让我们以施米特「正当性对抗合法性」理论的利与弊,作为反思自身和中国宪政建设的良好契机。

注释

1 「过去15年里,对施米特兴趣的复苏不仅兴起了对施米特本人思想的学术探讨,更激发了对受施米特影响的学者与学派研究的浪潮。正如本次大会(是指1999年4月23日到25日,由哥伦比亚大学和卡多佐学校举办的『卡尔·施米特:遗产与前景』主题会议)的议题所表明的,这样的探讨不仅包括对施米特学术思想的分析,更包含对其思想遗产的挖掘。从战后许多重要学者公开承认或更多学者以明显的理由否认施米特对其思想的影响来看,施米特的遗产一直是备受质疑的思想体系。」见John P. McCormick, " Schmittian Positions On Law and Politics?", Cardozo Law Review, Vol.21(2000)。

2 1963年,施米特再次修订1932年版的《的概念》一书,并交付Duncker und Humbolt出版。虽然施米特声称在此次修订中「包含了1932年版的完整内容,未作任何变动」,但许多学者仍然从细微的增删(段落与注脚的修正,错别字与标点的修改)中读出了施米特思想上的转变。参见迈尔(Heinrich Meier)著,朱雁冰、汪庆华等译:《隐匿的对话:施米特和施特劳斯》(北京:华夏出版社,2002)。

3 Reinhard Mehring, "Carl Schmitt and his influence on historians". 资料来源:http://www.gongfa.com。

4 刘小枫:〈施米特故事的右派讲法:权威自由主义?〉,资料来源:http://www.gongfa.com。

5 曹卫东:〈狡猾的刺猬:施米特解读笔记之一〉,《世纪》,资料来源:http://www.gongfa.com。

6 同注5。

7 以这样的视角重读马克思·韦伯(Max Weber)的《新教伦理与资本主义》一书,就能更好地理解从该书中显现出的韦伯的政治抱负。正如学家陶尼(Richard H. Tawney)所指出的,韦伯笔下的清教伦理并不是资本主义精神的起因,而是他所推崇的世俗化理性精神本身。

8 刘小枫〈《施米特与自由主义宪政理论的困境》,资料来源:http://www.gongfa.com。

9 王慎之主编:《西方思想库》(第三卷)(北京,经济出版社,1997),页543。

10 霍尔姆斯(Stephen Holmes)著,曦中、陈兴玛、彭俊军译:《反自由主义剖析》(北京:中国社会科学出版社,2002),页52。

11 霍布斯(Thomas Hobbes)著,应星、冯克利译:《论公民》(贵阳:贵州人民出版社,2003),页6。

12 沃林(Richard Wolin)著,张国清译:《文化批评的观念》(北京:商务印书馆,2000),页142。

13 墨菲(Chantal Mouffe)著,王恒、臧佩洪译:《政治的回归》(南京:江苏人民出版社,2001),页138。

14 在施米特看来,虽然马克思主义者抨击自由主义提倡的「中立」、「理性」、「普遍的权利主张」是掩盖社会不平等和经济统治实质的概念,但两者在本质上具有共通性,即「自由主义与西方的马克思主义都赋予社会凌驾于政治之上,个人超脱与公众的特权──事实上,两种理论都将社会简单地等同于经济关系」。参见Benedetto Fontana, " Notes on Carl Schmitt and Marxism", 资料来源:http://www.gongfa.com。

15 沃林(Richard Wolin)著,周宪等译:《存在的政治──海德格尔的政治思想》(北京:商务印书馆,2000),页143。

16 施米特(Carl Schmitt)著,刘宗坤译:〈政治的概念〉,载舒炜编:《施米特:政治的剩余价值》(上海:上海人民出版社,2002),页181─182。

17 何包钢:〈保卫程式:一个自由主义者对卡尔·施米特例外理论的批评〉,载《浙江学刊》2002年第2期,页75。

18 陈新民:《公法学札记》(北京:中国政法大学出版社,2001),页113。

19 韦伯(Max Weber)著,林荣远译:《经济与社会》(北京:商务印书馆,1997),页239。

20 斯莱格斯塔德(Rune Slagstad)著:〈自由立宪主义及其批评者:卡尔·施米特和马克思·韦伯〉,载埃尔斯特(Jon Elster)、斯莱格斯塔德(Rune Slagstad)编,潘勤、谢鹏程译:《宪政与民主──理性与社会变迁研究》(北京:三联书店,1997),页144。

21 刘小枫:〈施米特论政治的正当性〉,载舒炜编:《施米特:政治的剩余价值》(上海:上海人民出版社,2002),页38。

22 凯尔森(Hans Kelsen)著,沈宗灵译:《法与国家的一般理论》(北京:中国大百科全书出版社,1996),页210。

23 同注10,页63。

24 参见·哈贝马斯(Jürgen Habermas)著,刘北成、曹卫东译:《合法化危机》(上海:上海人民出版社,2000),页112。

25 「美国社会学之父」、波兰籍社会学家兹纳涅茨基(Florian Znaniecki)将知识人的社会角色分为四种类型:技术顾问、圣哲、学者和知识创造者。「在最复杂的社会中,活跃的社会领导者通常缺乏时间、意愿或能力在文化秩序上为他的追随者们提出理论,而由革新派或保守派中的其他人执行这一角色,这些人被认为比其他人聪明并被公认为是现实中的冲突所产生的社会──或更一般地──文化问题的思想指导者,可以为这一特殊类型的社会角色安上那个古老的称呼『圣哲』。』(兹纳涅茨基(Florian Znaniecki)著,郏斌祥译:《知识人的社会角色》﹝南京:译林出版社,2000﹞,页50。)恽格尔、海德格尔、施米特都可以视为德国法西斯主义份子的「圣哲」。

26 李劼:「中国知识份子的人格重构和自我选择」,载祝勇编:《知识份子应该干甚么──一部关乎命运的争鸣录》(北京:时事出版社,1999),页332。

27 曼海姆(Karl Mannheim)著,黎鸣、李书崇译,周纪荣、周琪校:《意识形态与乌托邦》(北京:商务印书馆,2000年版),导言页15,页5。

28 科塞(Lewis A. Coser)著,郭方等译:《理念人──一项社会学的考察》(北京:中央编译出版社,2001),页155。

29 同注25,页55。

30 西蒙·威森塔尔是二战中幸存的犹太人,他在纳粹集中营中深受迫害,并亲眼目睹了德国法西斯主义的罪行。一次外出劳动时,他被叫去接受一位垂死的德国士兵的忏悔。从此他的心底便有了「该不该宽恕这位士兵」的忧伤。战后,他将其故事以及他人对埋藏在他心底疑惑的回答编写成一本书,以《向日葵》为名于1969年在巴黎出版。1976年在美国发行时,书名改为《宽恕?!──当今世界44位名人的回答》。

31 同注25,页10。

32 纳粹上台前,施米特一度成为魏玛共和国中央政府中的改革派首领,反纳粹的国防部长施莱歇尔将军的幕僚。但魏玛共和国倒台后,由于受到纳粹高官的重视,没有受到牵连的施米特为保护自己,便一改以往轻蔑希特勒的作风,积极为新政权的合法性出谋划策。

33 伯尔曼(Harold J. Berman)著,贺卫方、高鸿钧、张志铭、夏勇译:《法律与革命──西方法律传统的形成》(北京:中国大百科全书出版社,1993),页22─23。

34 费正清(John K. Fairbank)著,刘尊棋译:《伟大的中国革命》(北京:世界知识出版社,2000),页207。

35 孙中山对形式合法性的重视有诸多表现,如1924年他在起草《国民政府建国大纲》时,将「国民政府本革命之三民主义、五权宪法以建设中华民国」作为首条内容加以规定。参见曹锦清编选:《民权与国族──孙中山文选》(上海:远东出版社,1994),页248。

36 毛泽东:《毛泽东选集》(第一卷)(北京:人民出版社),页1。

37 同注21,页89。

38 毛泽东:《毛泽东选集》(第四卷)(北京:人民出版社),页1382。

39 毛泽东对法律资源的轻视一直延续到建国后,由于其在党内的领导地位,这种倾向在很大程度上影响了中国的法治建设。比如,毛泽东在北戴河时的讲话,无疑悬置了中国宪法。

40 参见王怡:「自由主义、世俗化和合法性危机」,资料来源:http://www.chinapublaw.com。