美国公众的中国观与美国对华政策

来源:岁月联盟

时间:2010-08-10

内容提要:本文主要分析了20世纪90年代以来美国公众的中国观及其形成原因,并探讨了其如何影响美国对华政策。调查数据表明,冷战结束后,美国公众对中国和中美关系的重要性的认识有所提高,而对中国的情感性态度和信任程度却很低,将强大的中国看成是对美国的“严重威胁”。文章认为,美国公众对中国的看法和态度主要通过形成“舆论环境”作用于美国对华政策,但是在不同的决策背景、问题领域和政策进程中的影响程度有所不同,并在很大程度上取决于美国决策者,特别是总统本人对公众舆论的态度。

关键词:美国外交/中美关系/公共舆论/中国观/对华政策

当前学术界有大量研究美国对华政策和中美关系,但“对形象认识在美国对华政策形成过程中的作用的研究非常缺乏”。【注释】Michael G. Kulma, “The Evolution of U.S. mages of China,” World Affairs, Vol.162, No.2, Fall 1999, p.76.【注尾】虽然学者们普遍认识到,美国对中国的形象认识是“影响美国对华政策及中美关系的主要因素”,【注释】袁明、范士明:《冷战后美国对中国(安全)形象的认识》,《美国研究》,1995年第4期,第7页。【注尾】但并不清楚它是如何起作用的。

从理论意义上说,理解中国在美国公众心目中的形象及其对美国对华决策所起到的制约或促进作用,能够使我们更加清楚地理解美国对华决策背后的舆论背景、心理机制、文化基础,以及观念意义等。从现实意义来看,美国国内的特点决定了美国公众的中国观必然会影响或限制美国对华政策和中美关系,即美国公众对中国角色的定位会对美国政府的决策起到制约的作用。复旦大学吴心伯教授在《华盛顿季刊》(Washington Quarterly)上撰文指出:“美国理想的对华政策应该建立在正确的中国观基础上”。【注释】Wu Xinbo, “To Be an Enlightened Superpower,”The Washington Quarterly, Summer 2001, p.63.【注尾】

此外,还有一些重要的问题促使我们迫切需要研究美国公众中国观。例如,一直以来,美国公众并没有形成一个真实、客观和完整的中国观。一位在中国生活了数年的美国商人在美国《新闻周刊》上撰文指出,美国媒体、国会山及大街上的公众关于中国的印象和他在中国所看到的事实出入很大,这使他感到非常担忧。美国媒体和政客只是描述了中国画面中的一个很小部分,而没有去向美国公众介绍中国的变化和其他重要的现实情况。【注释】Michael Wenderoth, “Seeing the Real China,” Newsweek, Oct. 27, 1997, Vol. 130, Issue 17, p.14.【注尾】美国哈佛大学傅高义(Ezra Vogel)教授对此也有同感,他认为,“现实中的中国已有了深刻的变化。可惜的是,美国大多数老百姓对此认识和理解的不够”。【注释】傅高义:《美国人看美国、中国与世界》,《美国研究》,2001年第2期,第123页。【注尾】

本文着重分析1990-2002年间美国公众的中国观及其对美国对华政策和中美关系的影响,试图回答如下几个问题:1990年以来美国公众的中国观为何?美国公众中国观形成的原因是什么?它对美国对华政策及中美关系的影响如何?等等。

一 美国公众的中国观及其成因(1990-2002)

实际上,美国不同人群对中国的形象认识是不同的,他们对政策的影响也不尽一致。在谈到美国人对中国的形象认识时,民意调查机构和学术界倾向于区分出“公众”(the public)和“精英”(elite)或“领导层”(the leadership)两个群体。这三个概念目前并没有一个精确的定义,也很难做到对其进行严格的区分,尤其是后两个概念。《韦氏新国际词典》对“公众”、“精英”和“领导层”的定义分别是:“公众”指“全体国民”,或者“有组织的群体”,或者“一群具有共同利益或特征的人”;“精英”指的是“有着优越社会地位的部分群体”,或“能够施加影响、威望或拥有决定性权力的少数群体”;“领导层”指“领导他人的群体”。【注释】Philip Babcock Gove, ed., Webster?s Third New International Dictionary, (Massachusetts: Merriam?Webster Inc. 1986), pp. 736, 1836.【注尾】帕累托(1848-1923)提出了关于精英的普遍概念,即“精英由每个人类活动领域中能力最强的所有人组成”。【注释】戴维·米勒、韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》(邓正来主编),北京·中国政法大学出版社,2002年版,第236页。【注尾】芝加哥对外关系委员会调查报告中所指的“领导层”包括来自政府、国会、媒体、商界、学术界等众多领域的领导者。本文所讨论的美国“公众”指的是相对于“领导层”和“精英”而言的大多数普通美国公民,“中国观”指的是对中国和中国政府而不是中国公众的整体看法和态度,“美国公众中国观”指的是美国社会中除了领导层和精英分子以外的大多数普通美国公众对中国和中国政府的整体看法和态度。

(一)简要回顾:1900-1989年期间美国公众的中国观

在具体探讨美国公众1990-2002年期间的中国观之前,有必要对20世纪初至1989年时期美国公众对中国的大致看法作一个简要的回顾,其大致可分三个时期:新中国成立前(1900-1949年)、尼克松访华前(1949-1972)和1989年“六·四”政治风波事件前(1972-1989)。

20世纪初,美国公众了解中国的渠道十分有限,大量涌入中国的西方传教士在向西方介绍中国方面起了重要作用。美国公众了解中国的另外一个主要渠道是通过小说之类的文艺作品,其中以赛珍珠(Pearl Buck)的畅销小说《大地》和埃德加·斯诺(Edgar Snow)的《西行漫记》为主要代表作。美国公众对中国的主要印象是“贫穷落后”。中国清朝末年的改革运动和随之而来的共和革命“被看作中国开始接受西方价值观的证明”【注释】王立新:《试论美国人中国观的演变(18世纪-1950)》,《世界》,1998年第1期,第15页。【注尾】,美国人开始大谈所谓的“中国的觉醒”,并给予同情。时任美国总统罗斯福也表示,“一个新中国正从古代迷信枷锁中解放出来”。【注释】孔华润:《美国对中国的反应》,上海·复旦大学出版社,1989年版,第65页。【注尾】“少年中国”的称呼在美国一时颇为流行。抗日战争爆发后,美国各大报刊纷纷报道中国军队抗日情况,中国英勇抵抗日本法西斯侵略的形象逐渐在美国公众的心目中树立了起来。珍珠港事件后,中美结成战时联盟,“中国在美形象达到了历史上最美好的时期”。【注释】王立新:《试论美国人中国观的演变(18世纪-1950)》,《世界历史》,1998年第1期,第17页。【注尾】其中,蒋介石及其夫人宋美龄在美国受到高度赞扬,被誉为是“最为开明、爱国和能干的统治者”,“在为捍卫西方文明菁华而战”。【注释】迈克尔·谢勒:《20世纪的美国与中国》(徐泽荣译),生活·读书·新知三联书店,1985年版,第3页。【注尾】这个时期的美国公众将中国视为朋友,并对中国较为尊敬。曾经发表著名研究报告《美国人看亚洲:对公众舆论的分析》(Americans Look at Asia: An Analysis of a Public Opinion Survey)的美国学者威廉·瓦茨(William Watts)表示:“在第二次世界大战时出生的(美国)人,长大后一直认为中国是盟友”。【注释】威廉·瓦茨:《美国如何报道中国》, 载于〔美〕陶美心、赵梅主编:《中美长期对话》,北京·中国社会出版社,2001年版,第142页。【注尾】

从1944年下半年起,国民党政权的腐败引起了美国公众对中国的失望。1949年新中国成立后,尤其是朝鲜战争的爆发,中国在美国公众心目中的形象发生了很大改变。在不少美国人看来,“邪恶的共产主义颠覆网,已将中国网入其中,并将它不幸的人民导入歧途。”【注释】迈克尔·谢勒:《20世纪的美国与中国》,第173-174页。【注尾】 总体上看,美国公众“比其他西方国家的公众更加具有反共主义倾向”【注释】刘建飞:《美国与反共主义》,北京·中国社会科学出版社,2001年版,第95页。【注尾】,20世纪50年代弥漫于美国国内的“麦卡锡主义”红色恐怖将美国人的反共意识推向了高潮,美国人由此对中国充满了恐惧和不安,这种状况几乎一直持续到尼克松执政之后才有所改变。

1971年4月,中国政府邀请美国乒乓球队访华,这个事件“极大地改变了美国公众对中国的印象”。【注释】Michael G. Kulma, “The Evolution of U.S.Images of China,” p.77. 【注尾】1972年尼克松访华后,中国在美国的形象逐渐地从“敌人”向“盟友”转变,不少美国媒体对中国进行了积极正面的报道。至20世纪80年代(1989年“六·四”事件之前),美国公众对中国充满了浪漫的想象,中国被认为“正在自豪地追求财富和极力摆脱前30年的教条主义”。【注释】Kulma, “The Evolution of U.S.Images of China,” p.83.【注尾】1985年,有71%的美国公众对中国持积极的印象,【注释】Ibid., p.84.【注尾】1986年美国公众对中国的感情温度为53度,【注释】John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1995 (The Chicago Council on Foreign Relations, 1995), p.24.【注尾】为1978年至2002年之最高。

1989年的“六·四”风波是一个重要的转折点,美国公众的中国观由积极向消极转变。美国公众对中国的感情温度骤然跌至45度,【注释】Rielly, op.cit., p.24.【注尾】 大部分美国公众要求美国政府“中止对华军售,赋予在美中国留学生永久居住权和对华实施制裁”。【注释】Taifa Yu, “The Conduct of Post?Tiananmen U.S. China Policy: Domestic Constraints, Systemic Change and Value”, Asian Affairs: An American Review, Winter 1993, Vol.19, Issue 4, p.230.【注尾】虽然美国公众这个时期对中国的看法“带有强烈的感情冲动和意识形态色彩”【注释】袁明、范士明:前引文,1995年第4期,第9页。【注尾】,但实际情形是,在一些美国人看来,“中国似乎在威胁着美国人所代表的一切:民主、资本主义和自由”。【注释】Kulma, “The Evolution of U.S.Images of China,” p.85.【注尾】至此之后,美国公众一直对中国抱有很大的戒心和不信任感,“六·四”事件对美国公众的中国观的影响至今没有消除。

(二)1990-2002年期间美国公众的中国观

研究美国公众中国观的主要手段是借助于公众舆论调查、媒体报道和个人访问等。美国著名的公众舆论调查机构有盖洛普(Gallup)、普林斯顿(Princeton)、美国芝加哥对外关系委员会(CCFR)等,其中CCFR从1975年起,每四年进行一次“公众舆论与美国对外政策”的民意调查,是了解美国公众对世界事务看法的权威来源之一。本文讨论的1990-2002年期间美国公众中国观便是在CCFR的四份调查报告(即1990、1994、1998和2002年)的基础上分析而来。【注释】这部分内容中的各种数据除了有特别注明之外,分别来自于John E. Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1995 (the Chicago Council on Foreign Relations, 1995);John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1999 (the Chicago Council on Foreign Relations, 1999);Marshall M.Bouton, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 2002 (the Chicago Council on Foreign Relations, 2002). CCFR的调查报告主要涉及的是美国公众对中国的整体看法,要了解这个时期美国公众对中国及中美关系中一些具体问题的态度和看法,可借助于中国社会科学院美国研究所和美国凯特林基金会的“中美长期对话”研究成果,参见〔美〕陶美心、赵梅主编:《中美长期对话》。【注尾】

1990年以来,美国公众对中国的好感程度很低,一直处于“微冷”(sligntly cool)状态。20世纪90年代以来美国公众对中国的感情“温度”见表A。

虽然20世纪90年代以来美国公众对中国的总体态度一直处于“微冷”状态,起伏不大,而且和日本与俄罗斯这两个国家相比,中国的“温度”升温不快(例如,从1998年到2002年,日本从55度上升到60度,俄罗斯则从49度上升到55度,而中国则只是从47度上升到48度),但中国的“温度”一直保持上升状态,从1990年的45度上升到2002年的48度,而俄罗斯则从1990年的59度下降到2002年的55度。特别是自1994年至2002年以来,在众多国家中,中国在美国公众心目中的“相对感情度”要高出不少。1994年,中国在美国公众心目中的好感程度仅仅优于海地、古巴、朝鲜、伊朗和伊拉克几个国家,而到2002年,在美国公众心目中的感情度低于中国的国家有:阿根廷、印度、韩国、沙特阿拉伯、土耳其、埃及、古巴、朝鲜、巴基斯坦、阿富汗、伊朗和伊拉克,其中前四个国家在1994年的“温度表”上位于中国之前。和对中国的好感程度的相对稳定相比,美国公众对中国重要性的认识反差很大。1990年只有47%的美国公众认为美国在中国具有重要利益(vital interests),而到2002年,这一比例上升到了83%。各个年份的具体比例见表C。

随着美国公众对中国重要性认识的提高,美国公众对美中关系的重要性和中国对美国的“威胁程度”的认识也发生了改变。1994年,美国公众提到美国面临的最大对外政策问题有20个,但美中关系没有包括其中,而到2002年,有2%的美国公众将美中关系列为美国面临的两三个最大的对外政策问题之一。1990年有40%美国公众认为中国的发展对美国构成“严重威胁”,2002年有56%的美国公众认为发展成世界级大国的中国是美国的“严重威胁”(a critical threat),90%认为即使不是“严重威胁”,也是“重要威胁”(an important threat)。1990年的情形比较特别,只有16%的美国领导层认为中国的发展会对美国构成威胁,相对而言,有更多的美国公众持“中国威胁观”(40%),1994年和1998年没有什么变化。具体情况见表D。

资料来源:表A、表B1、表B2、表C、表D为笔者根据CCFR报告中的数据整理而成,分别来自:John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1995 (the Chicago Council on Foreign Relations, 1995),pp.22,24;John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1999 (the Chicago Council on Foreign Relations, 1999),pp.28,30;Marshall M.Bouton, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 2002 ( the Chicago Council on Foreign Relations, 2002),pp.51,56.

也就是说,一方面,美国公众认为对美国越来越重要,另一方面,他们对中国的信任度却较低(美国公众对中国信任度低的一个重要表现是,2002年有41%的美国公众认为中国在反恐活动中是可靠的,而47%的公众认为中国不可靠),认为强大的中国对美国利益是一个“严重的威胁”。CCFR报告分析认为,美国公众认为中国是美国的“威胁”的主要原因是中美两国在人权、贸易等方面的分歧,特别是美国对中国的巨额贸易逆差引起了美国公众的不安。【注释】John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1995 (the Chicago Council on Foreign Relations, 1995),p.23.【注尾】如果将中国和日本进行比较,美国公众的这种心态就非常清楚了。2002年,43%的美国公众认为中国和日本比其他国家和地区都更为重要(和1998年相比,有47%的美国公众认为日本更重要,只有28%的美国公众认为中国更重要),83%的美国公众同意“美国在中国和日本具有重要利益” 的观点(1998年的比例分别是87%和74%),但是,他们对待中国和日本的态度却大为不同。2002年,美国公众对日本的“温度”是60度,62%的美国公众认为美日关系是“友好的”,美日关系不再被认为是美国对外政策中的问题之一(1990年有4%的美国公众认为是)。CCFR报告分析认为,美国公众对日本持“友好态度”是因为“日本作为美国竞争对手的地位下降”【注释】Marshall M.Bouton, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 2002 ( the Chicago Council on Foreign Relations, 2002),p.55.【注尾】了的缘故。2002年只有29%的美国公众认为来自日本的经济竞争对美国构成“严重威胁”,而1998年和1994年的此项比例分别是45%和62%。与此相反,2002年美国公众对中国的温度是48度,56%的美国公众认为中国的发展是美国的“严重威胁”,有2%的美国公众认为中美关系是美国对外政策所面临的问题之一。简言之,美国公众普遍认为中国和日本对美国非常重要,美国在这两个国家具有重要的利益,但由于日本竞争力的下降和中国力量的发展增大,美国公众的威胁观也随之变化。

美国公众与此相关的另外一种心态是,他们对中国和日本的未来发展信心也是不同的。有更多的美国公众认为,在未来十年内中国将比日本在世界上发挥更大的作用(美国公众认为中国和日本在未来十年内谁将发挥更大作用的比例分别是72%和52%)。由是观之,美国公众对中国的发展持一种乐观和警惕的混合态度,他们既认为中国的发展强大似乎是不可避免的,又担心未来的中国会对美国不利和造成威胁。

值得注意的是,虽然一些美国公众认为中国的强大有可能威胁到美国利益,但是支持美国对中国实行孤立、遏制或经济制裁政策的公众比例相对较小,而且比较稳定。1998年和2002年赞成对中国实行经济制裁的公众比例分别是52%和51%,【注释】如果从数据本身来看,52%和51%的比例是很高的,2002年支持对朝鲜进行经济制裁的美国公众比例为58%,比中国高出了7个百分点。而且,在此项调查中,CCFR并没有将中国作为“关注国家”正式列入进去(被列入作为“关注国家”的分别是伊拉克、伊朗和朝鲜),而是美国公众主动提到要对中国实行经济制裁。但是,相对于认为中国是美国严重威胁和支持与中国保持贸易接触和外交关系的美国公众比例而言,这项比例相对要小些,而且比较稳定。【注尾】 2002年有80%的美国公众支持与中国保持外交关系,71%赞成与中国发展贸易关系。也就是说,尽管美国公众对中国的好感和信任程度均较低,而且认为未来强大的中国会对美国构成威胁,但他们基本上倾向于对中国实行接触政策,而不愿意主动与中国为敌。在一些具体问题领域里,美国公众的这种在态度和政策上的“区别对待”立场表现得更加明显。在问题上,2002年有65%的美国公众认为台湾对美国具有重要利益,只有32%的公众支持美国出兵保卫台湾,有58%的公众反对(1998年也只有27%的公众赞成美国出兵保卫台湾)。在贸易问题上,2002年有53%的美国公众认为中国进行不公正贸易(unfair trade),只有32%的美国公众认为中国进行的是公正贸易(这和美国公众在1998年关于与日本的贸易的看法是几乎一致的),但支持与中国发展贸易关系的公众占71%。

尽管如上述数据所传达的讯息较为负面,但CCFR 2002年报告中的一段分析值得思考:“美中两国在人权问题上存在分歧,美国一方面对崛起的中国保持慎防(wariness)的态度,另一方面愿意在国际社会中与中国接触。美国人的这些冲突反应彰显出美中关系的复杂性。”【注释】Marshall M.Bouton, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 2002 (the Chicago Council on Foreign Relations, 2002),p.36.【注尾】

(三)美国公众中国观的形成原因:几种解释及其关联

关于美国公众中国观的形成因素,当前国内外学术界有以下几种主要解释。

第一种解释认为,美国公众对中国的看法和态度与中美两国关系的发展状况密切相关,即中美两国政府间是否保持良好关系直接影响到美国公众对中国的情感判断。1949年新中国成立后,中美两国基本上是处于对抗状态,绝大多数美国公众将远在大洋彼岸的中国看成是美国的敌人。随着两国关系在20世纪70年代逐渐恢复正常交往以来,美国人对中国的印象也日益积极起来。至80年代中期,两国关系处于所谓的“蜜月”时期,而美国公众对中国的感情也达到最“热烈”的程度。在整个90年代,随着中美关系的跌宕起伏,美国公众对中国的态度也相应地忽好忽坏。例如,90年代中期导弹危机过后,“江泽民主席的美国之行和克林顿总统对中国的访问增进了美国公众对中国的了解……通过媒体的大量报道,美国公众认识到中国已经和正在发生的变化”,【注释】吴心伯:《重建中美关系》,载于谢希德、倪世雄主编:《曲折的历程:中美建交20年》,上海·复旦大学出版社,1999年版,第10-11页。【注尾】美国公众对中国的印象又随之好转起来。

第二种解释是国际环境决定论,认为美国公众对中国的看法受制于国际格局的变化,特别是取决于中美两国是否存在共同敌人这一外部因素,因为这“最易激起一个民族的爱憎情感”。【注释】王立新:前引文,第19页。【注尾】20世纪30、40年代和70、80年代是美国公众对中国印象最为积极的两个时期,而这两个时期的共同特点是,中美两国面临着共同的敌人(分别是日本和苏联),并形成了某种同盟关系。两国政府战略上的合作有利于美国公众形成正面的中国观。当国际政治局势发生了变化,两国的共同敌人消失了的时候,中美间存在的分歧和问题日渐突显出来,成为影响美国公众中国观的重要因素。

第三种解释是精英舆论导向论,认为美国公众的中国观易受到包括媒体在内的精英舆论的影响。当媒体对中国的报道是积极的时候,美国公众对中国的看法也是积极的;而当媒体大量报道中国的负面消息时,美国公众对中国的负面印象也随之增加。一般情况下,媒体倾向于报道负面新闻,因为可以引起读者更大的阅读兴趣,美国媒体因此更喜欢报道关于中国的负面新闻,这不可避免地造成了美国公众对中国消极的看法。【注释】参见黄爱萍、李希光:《影响美国媒体如何报道中国的主要因素》,《中国记者》,2002/2003,第45页。【注尾】另外一种精英舆论是指大学、思想库和研究机构等里面的“精英”们的主流看法,是“能从发展角度来观察问题并尊重客观事实的分析和见解”。【注释】袁明:《略论中国在美国的形象:兼议“精英舆论”》,《美国研究》,1989年第1期,第41页。【注尾】这类“精英”舆论对美国决策者和公众都会产生直接和间接的影响,而且趋向于理性化和化,强调对中国客观形象的理解。

第四种解释强调美国自我形象(America?s self?image)在影响美国公众对中国形象方面的作用。美国自我形象即所谓的美国例外主义,突出的是美国的民主价值观的巨大优势及其全球普适性。美国公众具有一种传教士情结,希望并相信美国模式能够推行到世界各个地区。一旦某个国家的行为不符合美国公众所认为的美国式价值标准,这个国家就会在美国公众心目中形成负面的印象。这种解释强调的是美国公众中国观的文化基础,认为美国公众的中国观很大程度上是“美国文化的产物”,美国人所看到的不是一个真实的中国,而是一个“美国的中国” (America?s China)。【注释】Aikra Iriye, “North America,” History: Review of New Books, Spring 1997, Vol.25, Issue 3, p.107.【注尾】例如,新中国成立后不但拒绝了美国模式,而且和苏联站在了一条线上,这使“美国人觉得被背叛了,十分愤怒,认为他们的价值和制度遭受了贬损,他们的好意被辜负了”,这导致美国公众形成了对中国的两个印象,即中国是“莫斯科的爪牙”和中国是一个“狂热”的国家。【注释】Nancy Bernkopf Tucker, “America First,” in Carola McGiffert, ed., China in the American Political Imagination (Washington, D.C.: The CSIS Press, 2003), p.19.【注尾】

其他的解释还有:将美国公众对中国的看法看成是一个学习过程,而中美两国国情的差异、国际格局的转变、中美关系的曲折发展以及人类固有的认知缺陷都导致了美国公众错误的学习结论;【注释】刘卫东:《解读负面观念的由来:用学习进化理论解释美国的中国观》,《世界经济与政治》,2003年第3期,第43-47页。【注尾】美国国内政治和中国本身的内部变化影响着中国在美国的形象;【注释】袁明:前引文,第40-41页。【注尾】等等。

上述几种主要解释相互之间存在一定的关联。从历史上看,美国公众对中国持积极或消极的看法确实与中美关系的发展状况和国际政治格局的变化存在某种对应关系。当中美两国面临着共同的外部威胁时,美国公众这时往往倾向于将中国视为朋友,中国在他们心目中的形象较为正面。关于中国的信息主要是通过美国国内媒体报道传达给美国公众的,因此媒体在塑造美国公众中国观上确实起到了重要的作用。当中美两国失去了战略性合作基础的时候,美国媒体集中于报道关于中国的负面消息,这使美国公众认为中国是在挑战美国的价值观,对中国充满了恐惧和不安。虽然理性的精英舆论试图去帮助美国公众消除对中国的片面理解,但美国公众对美国价值观的高度认同使得他们不能容忍中国国内发生的任何违背其理念的事情。1949年共产主义在中国的胜利和1989年的“六·四”事件在美国国内造成了巨大的震撼效应,而这两个事件与美国公众的信仰与期望是完全对立的,这不可避免地造成了美国公众对中国的恐惧。“9·11”事件后,中美两国在反恐领域进行了有效的合作,美国公众对中国的形象认识又开始发生了转变,“中国不再被看成是美国最大的威胁,而是一夜之间成为了美国反恐战争中离不开的合作伙伴”,【注释】Kurt Campbell, “Images and U.S.Strategic Thinking on China,” in Carola McGiffert, ed., China in the American Political Imagination (Washington, D.C.: The CSIS Press, 2003), pp.3-4.【注尾】这其中的变化就与上述各种复杂因素密切相关。

二 美国公众中国观对美国对华政策的影响(1990-2002)

冷战结束后初期,美国国会内关于对华政策的激烈辩论反映出美国人对中国的认识存在着严重的分歧,当时很少有美国人将中国视为美国的威胁。【注释】王建伟:《美国外交战略的调整和对华政策》,载于郝雨凡、张燕冬主编:《限制性接触》,北京·新华出版社,2001年版,第106页。【注尾】自20世纪90年代中期以来,“中国威胁论”在美国公众中拥有一定的市场,美国政府和国会内要求对华遏制的强硬派获得一定的民意基础。20世纪末21世纪初,美国国内甚至出现了要求政府拒绝承认北京的“一个中国”政策,因为不久以后中国可能会成为美国的敌人。【注释】参见Walt Barron, “Gilman: Reject Beijing?s Idea of ‘One China’ ,” CQ Weekly, September 11,1999 p.2127; Mary S. Dalrymple, “Taiwanese President?s Comment Inspires GOP to Renew Attack on Clinton?s ‘One China’ Policy,” CQ Weekly, July 24,1999 p.1813; Annette Lu, “Shattering the ‘One China’ Cocoon,” Harvard International Review, Winter 2001, pp.14-19.【注尾】

关于美国公众对中国的看法和态度如何及在多大程度上影响美国对华政策和中美关系,目前国内外学术界有两种代表性的看法。一种看法是认为,“美国对华战略观建筑在美国的中国观基础之上”;【注释】楚树龙:《冷战后中美关系的走向》,北京·中国社会科学出版社,2001年版,第24页。【注尾】另外一种看法认为,美国将中国视为威胁和敌人只是“在心理上是可能的,但在实际操作上是困难的”,“要把中国从心理上的敌人转化成政策上的敌人并非易事”。【注释】王建伟:《限制性接触》,第106、107页。【注尾】

笔者认为,美国公众中国观对美国对华政策是通过意识形态和公共舆论产生影响的。关于意识形态因素,如前所述,美国公众中国观的形成和美国意识形态密切相关,美国对华政策一直以来就有很大的意识形态考虑在内,特别是小布什政府“对中国和朝鲜的政策有着强大的意识形态基础”。【注释】Andrew Scobell, “Crouching Korea, Hidden China,” Asian Survey, Vol. XLII, No.2, March/April 2002, p.344.【注尾】一方面,美国公众的意识形态因素既是决策者加以利用的工具,又被有意无意地强化了。另一方面,美国公众往往根据脑海中已有的中国形象来看待政府的对华政策,做出价值性的评价。意识形态是构成两者之间互动的桥梁,这使得公众和决策者都产生了一种感情冲动,那就是,“根据美国的形象来改变中国”。【注释】Chin?Chuan Lee, “Established Pluralism: US Elite Media Discourse about China Policy,” Journalism Studies, Vol 3, No 3, 2002, p.355.【注尾】

本文将重点讨论公共舆论这个维度。

(一)公众舆论与美国对外政策

一般说来,影响一国对外决策的因素有国内和国际结构因素,即“包括作为内部环境的国内政治体系和作为外部环境的国际政治体系”。【注释】詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》(阎学通、陈寒溪等译),北京·世界知识出版社,2003年第5版,第595页。【注尾】克里斯托弗·希尔(Christopher Hill)指出,冷战后影响国家对外决策的国际环境因素有三个,即冷战的结束、全球化进程和人道主义干涉原则对威斯特伐利亚国家体系的挑战。【注释】Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy (New York: Palgrave Macmillan, 2003), pp.11-15.【注尾】影响国家对外决策的国内政治结构因素包括政党、利益集团、媒体以及公众舆论等。美国对外政策研究专家韦特克夫(Wittkopf)认为,要理解美国在国际政治中的对外行为,必须了解美国国内政治需求、对外政策形成的结构体系、决策进程,以及决策者的特点等。【注释】Eugene R. Wittkopf, ed., The Domestic Sources of American Foreign Policy (New York: St.Martin?s Press,1994),p.2.【注尾】那么,作为国内政治结构因素之一的公众舆论对美国对外政策起着什么样的影响?

所谓公众舆论(Public Opinion),又称为“民意”,指的是“由人口的某些重要部分所持有的对某些有争议的问题的一系列看法。”【注释】戴维·米勒、韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,第236页。【注尾】就公众舆论与对外政策的关系而言,它指的是“政治进程中的能动者和影响对象”。【注释】Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy (New York: Palgrave Macmillan, 2003),p.262.【注尾】在美国,存在两种对公众舆论截然不同的看法。一种看法认为,普通民众对于所发生的政治事件基本上是无知的,他们并不明白周围世界真正发生了什么事情。由于他们不具备专业知识,其看法因此往往是肤浅的,不能深入问题的本质。【注释】Walter Lippmann,selections from The Phantom Public, in Ann G. Serow, W.Wayne Shannon, Everett C. Ladd eds., The American Polity Reader (New York & London: W.W.Norton Company), pp.369-373.【注尾】另一种看法认为,美国公众水平高,经常参与政治事务,了解政府运作方式,并且熟悉如何向政府表达自己的观点,公众舆论是美国政府权力的来源。【注释】James Bryce, selections from The American Commonwealth, in Ann G. Serow, W.Wayne Shannon, Everett C. Ladd eds., The American Polity Reader (New York & London: W.W.Norton Company), pp.366-368.【注尾】

与上述两种看法相对应的是,美国国际关系学界关于公众舆论与对外政策的关系存在现实主义和自由主义之争。现实主义关于公众舆论与美国对外政策的观点是:公众舆论是非理性的,容易受感情所驱使,缺乏系统和连贯性。而且,公众舆论往往会为了自身眼前利益而不顾国家长远利益,因此,公众舆论对美国对外政策的影响十分有限。【注释】Ole R.Hdsti, Public Opinion and American Foreign Policy (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996), p.192.【注尾】这就是所谓的“阿尔蒙德―利普曼共识”(Almond?Lippmann Consensus)。自由主义则强调外交政策的民意基础,认为公众舆论并非都是非理性的,因为“很多美国公众确实无知,但并不愚蠢”。【注释】Eric Alterman, Who Speaks for Americans?: Why Democracy Matters in Foreign Policy (Ithaca & London: Cornell University Press, 1998), p.50.【注尾】而且,公众可能会用简单原则来帮助他们有效理解外交事务中各种复杂的行为者、问题和事件。【注释】Ole R.Hdsti, Public Opinion and American Foreign Policy, p.129.【注尾】

传统自由主义的公众舆论观在第二次世界大战前主导着美国对外政策的理论和实践,其中以威尔逊自由主义为主要代表。第二次世界大战结束后,现实主义的公众舆论观逐渐成为主流看法,持续整个冷战时期,使得战后美国对外决策呈现出两个新的特点,即“自由主义思潮和决策机构多元化,”【注释】王鸣鸣:《公众舆论与美国对外政策》,《世界与》,2002年第5期,第78页。【注尾】前者指以民主和自由为核心的美国价值观;后者指外交决策权从行政机构部分地向立法等机构分流。这两种趋势使公众舆论在美国对外决策中起着越来越大的作用。此外,自20世纪80年代始,美国外交政策变得越来越政治化,美国国内政治也出现国际化趋势,国内与国外界限已经变得模糊或不存在了。【注释】Eugene R. Wittkopf, ed., The Domestic Sources of American Foreign Policy, p.9.【注尾】这使得对外和对内政策很难严格区分开来,它们更多的是相互影响和交织在一起的。【注释】Eric Alterman, Who Speaks for Americans? p.4.【注尾】美国公众即使对世界事务不感兴趣,也不得不关注美国对外政策,并适时地向政府施压,以保证其利益不被损害。为此,有学者提出了一个假设,即“冷战后公众舆论对美国对外政策的形成可能起着更为强大而不是更小的作用”。【注释】Ole R.Hdsti, Public Opinion and American Foreign Policy, p.191.【注尾】

(二)美国公众观与美国对华政策

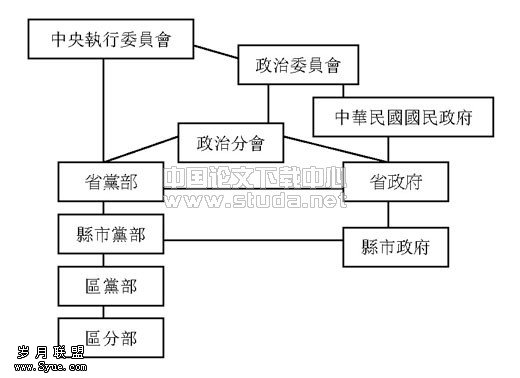

美国公众和领导层的中国观是否一致?统计数据表明,美国公众与领导层的中国观从1973年至1989年以来表现出很大的一致性,表E和表F很好地反映了这点。

但是,冷战以后,美国公众和领导层对中国的看法发生了分歧。根据CCFR的调查报告,1990年只有16%的领导层认为中国是美国的威胁,而有40%的公众持这种看法;【注释】John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1995 , p.24.【注尾】1994年有95%的领导层认为美国在中国有重要利益,而只有68%的公众持这种看法;【注释】Ibid., p.23.【注尾】1998年领导层和公众表示愿意对中国实行制裁的比例分别是36%和52%,支持美国出兵“保卫”的比例分别是51%和27%。【注释】John E.Rielly, American Public Opinion and U.S.Foreign Policy 1999, p.32.【注尾】

资料来源:H.Harding, A Fragile Relationship: The United States and China Since 1972(Washington, D.C.:Brookings Institution, 1992); Gallup Poll Monthly, March 1994.

这种差异反映了冷战后美国公众和精英对外部世界的看法开始出现不一致。以利普曼为代表的传统理论认为,公众没有自己的独特见解,精英主导了公众的态度。哈佛大学教授麦克新·艾萨克斯(Maxine Issacs)进行了个案研究,指出:“在某些问题上,公众的判断并不一定或完全反映精英的判断”。【注释】Maxine Issacs, “Two Different Worlds: The Relationship Between Elite and Mass Opinion on American Foreign Policy,”Political Communication, Vol.15, 1998, p.342.【注尾】对于20世纪90年代以来美国公众和精英对世界事务的看法出现落差的原因,艾萨克斯的解释是,“今天的美国公众可以获得他们所需要的直接信息,从而做出明智的判断;他们偶尔也会克服冷漠的习惯,形成关于复杂的对外和对内政策事务的看法。”【注释】Maxine Issacs, “Two Different Worlds,”p.324.【注尾】

资料来源:T.Chang, The Press and China Policy: The Illusion of Sino?American Relations:1950-1984 (Norwood, NJ: Ablex, 1993).

说明:1.“负面、中性和正面”栏目中的百分比分别表示在政府文件和在《纽约时报》、《华盛顿邮报》中出现的关于中国印象的总段落数比例,没有提到对中国印象的段落未计入此;2.“印象差异”中的百分比表示正面和负面印象之间的差异,正数表示对中国整体印象积极,负数则相反;3. 由于约数的原因,“社论”栏目中的百分比相加不等于100%。

表E、表F转引自:Michael G. Kulma, “The Evolution of U.S.Images of China,” World Affairs, Vol.162, No.2, Fall 1999, pp.79,80.

美国公众和领导层的中国观存在差异会造成两种可能的后果。一是,领导层置大多数公众的态度和看法不顾,而是根据自己的认识来行为。这种可能性不大,因为根据前面的分析,当今美国对外决策对公众舆论的敏感度不是低了,而是高了,决策者不大可能会采取这种简单化的做法。在美国,“美国公众的信仰和态度指导或限制着政府的政策”。【注释】Richard Sobel, ed., Public Opinion in U.S. Foreign Policy (Maryland: Rowman & Littlefield Publishing, Inc., 1993), p.1.【注尾】二是,美国公众可以通过获得更多直接具体的信息从而形成对外部事务的看法,使精英失去了主导公众态度的优势,公众由此获得了更大的影响力。至少,决策者对于经过众多舆论调查机构收集起来的公众舆论不敢随意忽视。美国两位学者通过直接访问决策者和对公众舆论调查结果进行分析后发现,公众的看法对决策者的思考产生重要影响。【注释】Steven Kull & Clay Ramsay, “Challenging U.S. Policymaker?s Image of an Isolationist Public,” International Studies Perspectives, No. 1, 2000, pp.105-117.【注尾】也就是说,美国公众形成的关于中国的一整套看法将直接作用于决策者的中国观,“作用于一切参与决策人物的全部思维与行为之中”。【注释】袁明:《略论中国在美国的形象:兼议“精英舆论”》。【注尾】

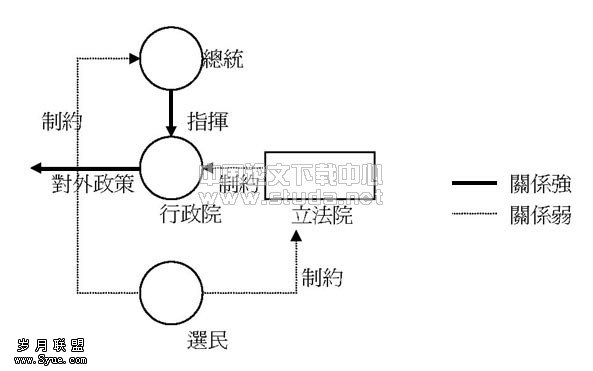

由此,美国公众和领导层的中国观之间存在差异使美国公众的中国观成为一个有用的变量,为其留下一定的空间来产生对美国对华决策的影响力。但这种影响主要是借助于公共舆论这个渠道来实现的,因为美国公众对中国的看法和态度会形成某种“舆论环境”(climate of opinion),从而作用于包括总统在内的决策者。【注释】Michael G. Kulma, “The Evolution of U.S.Images of China,” p.87.【注尾】美国政府的决策者为了获得国内政治支持,在制定政策时不能不对此予以认真的考虑。一旦美国公众对发展中美关系或某项对华政策的支持下降,将导致“(中美)两国领导人在处理双边关系时压力增大,灵活性减少,两国关系如同陷进了泥沼。”【注释】吴心伯:《重建中美关系》,载于谢希德、倪世雄主编:《曲折的历程:中美建交20年》,上海·复旦大学出版社,1999年版,第6页。【注尾】

我们可以从决策背景、问题领域、政策进程和决策者对公共舆论的态度四个方面探讨美国公众中国观是如何通过形成公共舆论来影响美国对华政策的。

一般认为,美国对华政策是“公共舆论、党派政治竞争或利益集团偏好的结果”。【注释】Leonard A. Kusnitz, Public Opinion and Foreign Policy: America?s China Policy, 1949-1979 (Westport, Conn: Greenwood Press, 1984), p.177.【注尾】公共舆论对美国对华政策的作用是两个方面的,一个是限制政府的政策选择,所起的是主动作用,另一个是被政府(或精英舆论)所操纵和控制,以服务于政策目的。前者的例子有,20世纪90年代初,老布什政府为了恢复和中国的关系,力图解除对中国的制裁,然而,“许多国会议员和公众认为严厉的制裁必须保持”【注释】Michael G. Kulma, “The Evolution of U.S.Images of China,” p.8.【注尾】,这就使政府的行动受到了很大的限制。后者的例子有,1999年5月7日发生了以美国为首的北约用导弹袭击中国驻南斯拉夫大使馆事件后,美国政府立即声明这是“意外”,并极力向美国公众进行解释,制造舆论气势,这使得“几乎所有的美国人都接受了这个解释”。【注释】Owen Harries, “A Year of Debating China”, The National Interest, Winter 1999/2000, p.144.【注尾】2001年4月,中美发生军机相撞事件后,美国政府采取了同样的手法,将责任完全推在中国飞行员身上,并一再指责中国政府违反国际法,恶意扣留美国军机和机组人员。实际上,能够在地图上指出海南岛大概位置的美国人少而又少,他们对于美国政府的说法几乎毫不保留地接受了。

在不同的决策背景下,公众舆论对美国对外政策的作用是不同的。【注释】Ole R.Hdsti, Public Opinion and American Foreign Policy, p.198.【注尾】在危机决策背景中,公众舆论往往呈现出狂热状态,提供了“机会和诱惑被精英操纵”【注释】Ibid., p. 195.【注尾】。决策者会根据政策目标和可能采取的政策手段向公众发布有利于决策行动的信息,以获得公众的政策支持。而且,他们还会故意夸大威胁程度和可能出现的危险,为的是使行动更加容易被公众认可。在20世纪90年代中期的台海危机中,美国决策者向美国公众突出强调的是,中国在向他们的“民主朋友”台湾进行武力示威,这等于是挑战美国的民主价值观,因此,美国不能无动于衷,必须有所行动。长期以来,不少美国人“为帮助台湾达到目前的繁荣、安全和政治发展水平而感到自豪”。【注释】Ezra F.Vogel, ed., Living With China (New York & London: W.W.Norton Company,1997), p.58.【注尾】这个时期又恰巧是美国公众对“中国威胁”感到十分担忧,因此很多人很快就站在了政府的一边,支持派遣航空母舰的行动。

在不同的问题领域里,公众舆论发挥影响的方式也有所不同。一般说来,诸如贸易、移民、环境、宗教等非安全问题与公众联系比较密切,也较为他们所熟知,公众舆论会对政府决策造成压力。例如,美国政府经常批评中国的人权状况,并将其与中美关系的其他问题联系起来,这更多的是出于国内政治的考虑。对于此,美国政府似乎是有口难言,因为它不得不在国内公众舆论(包括国会)要求和引起中国政府反感之间找到一个恰当的平衡点。最典型的例子是,克林顿在关于中国最惠国待遇问题上的强硬态度和之后的让步,被普遍认为是深受公众舆论的影响。【注释】Ole R.Hdsti, Public Opinion and American Foreign Policy, p.191.【注尾】而在安全问题领域里,公众舆论与政府立场往往保持一致,这主要是因为,公众相信这样的问题只能由专家来解决。例如,对于NMD和TMD问题,美国公众所持异议甚少。

公众舆论对决策过程的影响主要是通过选举程序实现的。公众通过选举表达他们的政策偏好,决策者因此不得不考虑公众的情绪,因为选举结果将决定他们的政治前途。无论是总统还是国会议员,他们都必须预期公众的政策偏好,尽量使政策符合大多数选民的心意。当然,公众舆论不可能对某些具体政策施加影响,而是为政策进程设定了原则性指导或“允许界限”。【注释】Richard Sobel, The Impact of Public Opinion on U.S. Foreign Policy Since Vietnam (New York: Oxford University Press, 2001), p.25.【注尾】一般说来,公众舆论对政策进程的影响表现在议题设定、谈判、批准和实现四个阶段。对议题设定和批准这两个阶段的影响是直接的,而对其他两个阶段的影响是间接的。【注释】Richard Sobel, The Impact of Public Opinion on U.S. Foreign Policy Since Vietnam, pp. 197-198.【注尾】

此外,公众舆论对美国对华政策的影响程度还取决于美国决策者对公众舆论的态度,特别是总统本人。各届政府对公众舆论的重视程度是不同的,就是同届政府内的成员对公众舆论的反应也是不一样的。例如富兰克林·罗斯福和杜鲁门两位总统对待公众舆论的态度就截然相反。前者非常强调和重视民意,而后者对民意毫无兴趣。【注释】Richard Sobel, The Impact of Public Opinion on U.S. Foreign Policy Since Vietnam, pp. 200-201.【注尾】又例如,人们普遍认为,克林顿对公众舆论相当重视,这明显地表现在海地、索马里、波斯尼亚,以及关于中国最惠国待遇等问题上。1994年9月,在克林顿总统命令美国军队入侵海地的前几天,《芝加哥报》编辑杰夫·麦克奈利(Jeff MacNelly)发表了一幅漫画:一艘满载军人的登陆舰艇正在向海地海岸靠近,舰艇上的克林顿振振有词地说:“难道不应该让民意调查人先行赶到吗?”

三 结语

如前所述,美国公众心目中的中国并不是真实、客观和完整的。中美两国政治制度不同,美国公众能否认同一个积极正面的中国?应该说,这的确在很大程度上影响了美国公众客观地认识中国。

21世纪初的中国正在经历的是“数千年未有之大变局”,中国的政治、经济、社会和文化都在发生深刻的变化。作为东方世界的一个大国,中国的每一个举动都让世界为之侧目,世界无时不在关注着中国的未来走向。当我们谈论“中国的和平崛起”时,似乎应该同时思考,世界是否认同“中国和平崛起”这个命题。中国“和平崛起”不仅仅在于自身主观努力,外界对此的认知同样非常重要。一个持“中国威胁论”的人是很难相信正在崛起的中国会给世界带来和平。美国有2/3以上的公众认为强大的中国会对美国利益构成威胁,这不得不引起我们的警惕。虽然可以找出很多理由来证明美国公众对中国的认识是错误的,但似乎更应该思考其中的原因和对策。诚如复旦大学孙哲教授所言,中美关系存在很多问题,这些问题的解决“在很大程度上取决于美国能否重新界定它对快速变化的、世界上人口最多的国家的期望,避免把中国当作敌人”。【注释】孙哲:《百年激荡:中美关系的世纪回顾》,载于倪世雄、刘永涛主编:《美国问题研究》(第二辑),北京·时事出版社,2002年版,第14页。【注尾】作为中国一方来说,我们不但要去掌握和了解美国如何定位中国,更重要的是要去影响和改变中国在美国的形象。笔者所做的工作只不过是这漫漫征途中的一小块铺路石而已。

上一篇:俄罗斯国防高科技产业发展模式研究