宗族势力与村民自治——当激情遭遇历史

[内容提要]

村落里的宗族势力是我国社会的一个基本特质,在很长的时期,由于国家政权的扶植,家族现象成为我国社会传统形态的重要组成部分,本世纪初期开始,我国基层发生了重大的变化,宗族势力的影响有所减弱。然而自80年代开始,国家推行基层民主,导入具有理性的村民自治制度,宗族势力伴随着有一定规模的复苏。那么,村民自治的既定制度与作为传统文化的宗族势力在我国农村权力运行中,会不会发生冲突?冲突是怎样交锋的?其深层次原因是什么?两者应如何协调?为探究上述问题,本文根据温州地区部分乡村的实地调查,用法社会学的视角,从2个具体案例入手,叙述两者冲突的形式和原因,并粗浅提出两者协调的途径是加强文化认同感,完善既定自治制度。作者进一步认为,具有现代理性特征的自治制度要在乡村健康,必须扎根于农村实践,在与乡村文化互相磨合、斗争中汲取本土因素,才能培养出具有泥土气息的农村“市民社会”和“和谐社会”。

关 键 词:宗族势力 村民自治 冲突表现形式 冲突的协调

[abstract]

The clansmen influence of the mile of village is a basic characteristic of the our country society, period in the very long history, because the national political power prop up, the household phenomenon becomes the our country the importance of the social traditional appearance constitutes the part, this initial stage of century start, our country the grass-roots village took place the important variety, the influence of the clansmen influence has to die down.However start from 80's, the nation promotes the grass-roots democracy, the ducting has the village people autonomy system of the modern reasonableness, the clansmen influence accompanies with the recovery of have the certain scale.So, the decided law system of the village people autonomy and be the clansmen influence of the tradition culture in our country the village power circulate, can take place the conflict?The conflict cross swords how of?What is its deep reason?Do both moderate what if?In order to investigate the above-mentioned problem, this text according to WEN ZHOU the on-site inspection of the region part country, the angle of view of the method of using sociology, commences from 2 concrete cases example, describing form and reasons of your conflict, and superficial put forward the path that both moderate is to strengthen the cultural approbation feeling, perfect and decided autonomy system.The author further thinks, the autonomy system that have the modern reasonableness characteristic wants to develop healthily in the country, must be radicate in the village to practice, drawing to take the native factor in with the country culture each other whet match, struggle, then can develop have the mud breathing of the village" citizenry society" and" harmonious society".

key words:The coordination of the clansmen influence/ village people autonomy /conflict manifestation/conflict

一、引 言

案例1[1]:永嘉县瓯北镇是该县的重镇,该镇中的罗浮村由于特殊的地理位置(瓯江港口、金丽温高速公路,330省道,连接温州与永嘉的瓯江5桥均贯穿该村、每年征地很多)和历史条件(历史上一直是商业、发达地区,曾是温州的中心),一直以来是该镇的主要经济生产基地,2004年该村集体的银行存款达3亿,同时,坐落在该村的占整个永嘉县的80%,其中包括全国知名企业奥康集团、报喜鸟服饰集团,六六顺鞋业。其董事长及大股东均是该村的村民。该村现有人口3000余人,除外来务工人员外,本地居民主要以陈姓、胡姓、吕姓、林姓为主,分别占了人口总数的30%、25%、15%,10%。在上一界的村民委员会中,戴姓当村长兼书记,陈姓、胡姓,林姓分别当村委会副主任,由于戴姓中的该位村长在当地相当有影响,其经济实力和社会关系非常复杂,村里基本未发生比较大的冲突事件。2005年5月初,村委会换界工作正式开展,戴姓村长不想连任,吕姓、陈姓均想竞选村长,其中吕姓候选人是六六顺鞋业董事长,陈姓与奥康集团关系密切。在选举正式开始投票前,老村长戴某支持吕某竞选。陈某得知后,认为自己当了这么多年副的,戴某还帮吕姓竞选,不够意思。扬言要举报村财务的腐败问题。戴某又开始支持陈某。吕某花费了上百万元后得知情况对己不利,以上界村委会在处置村集体资产的过程中虚列帐务为由,找亲戚和房族在村里敲锣打鼓,村民自发聚集1000余人,到瓯北商贸城、利达汽车销售公司、飞龙汽车销售公司(均是村办企业)强制停止营业,捣毁财物合计154819元。后又到瓯北镇政府门口强烈要求查办有关人员。事后,检察机关依法逮捕了部分闹事者,并以涉嫌受贿罪对上界村委会成员戴某、陈某采取刑事拘留措施。到目前为止,该村的村委会换界选举仍未实施,随之而来的有关上访、诉讼及小规模冲突与日俱增。

案例2:苍南县龙港镇东排村,全村1600余人,104国道和甬台温高速公路贯穿该村,已经动工兴建的温福铁路同样从该村旁边经过,便利。村集体经济资产7个多亿,在该县最富裕。村属经济实体包括4星级,3星级酒店各2座,物流中心,菜场各1座,房地产开发公司2个、小学、中学各一所。陈姓是大姓,占90%。党员密度高,共产党员有75个。党书记陈某当任村里所有实体的董事长,10余年未变,村长的选举竞争激烈,但很少发生大的上访和纠纷,乡镇领导在每界的选举前均将该村的选举作为典型进行宣传。陈某德高望重,今年要辞去党书记职位,遭村里老人协会(180余人)示威性请愿,坚决挽留,辞职不成。集体经济经营模式实行所有权与经营权分离,聘用专业的经营公司进行管理。村民代表会议每月召开1次并详细记录,重要村务由村民代表表决通过。与该村一街之隔的是西排村却经济落后,几年前的几个村办集体经营不善,领导班子更换频繁,如今已所存无几,村民选举时多次发生械斗,房族内部火并,2004年,县里做东排村工作,想合并东西两村,遭东村强烈反对,未果。

村落里的宗族势力一直以来是我国社会的一个基本特质,在很长的历史时期,由于国家政权的扶植,我国的家族现象构成了我国社会的外观形态,我们称之为文化传统并不为过。本世纪初期开始,我国基层农村发生了重大的变化,宗族势力的影响有所减弱。然而自80年代开始,国家推行村民自治,实行基层民主政治,导入现代性村民自治制度,宗族势力有一定规模的复苏。那么,村民自治的既定制度与作为传统文化的宗族势力在我国农村权力运行中,会不会发生冲突?冲突又是怎样交锋的?其冲突的深层次原因是什么?两者有无良性互动的可能?上述案例在我国南方普遍存在,关系着基层的社会稳定与发展,因此,有必要从理论和实践上进行深入探讨。本文的思路是从宗族势力与乡村治理的历史沿革入手,结合本地区的实地调查,力求探索一条良性互动的道路。

二、宗族势力与乡村治理的历史概况

(一)、宗族的概念及功能

宗族又称家族,是一种以父系血缘为纽带的利益群体。“在古代社会中,家族常表现为同一个男性祖先的子孙若干世代聚居在某一区域,按照一定的规范,以血缘关系为纽带而结合成的一种特殊社会现象[2]”。费孝通、王天意等学者的研究表明,“乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业[3]”,宗族在农村社会中,以血缘为纽带,利用祠堂、家谱、族规族训等传统习俗的力量,发挥着动员族内社会力量的组织功能、处理族内纠纷的协调功能、统一族内思想的功能、张扬族内习俗的文化功能。但是,宗族这些功能发挥的充分与否?对社会的影响是正面还是负面的?取决于宗族内部自我约束机制的是否系统化、农村现代化发展程度、与国家政权融合深度、政府社会控制能力的强弱化[4],一般来说,宗族内部自我约束能力强,农村现代化程度高,与政权融合教深而且政府社会控制能力强的地方,宗族的社会影响比较良性。上述四个因素中,国家政权对宗族的认同与否起着关键作用,中国的历代封建统治者包括国民党政府都是利用宗族实行其在农村的统治的。反之,国家政权在意识形态上“不认同”宗族观念,政策上限制宗族组织和宗族势力,宗族组织就会转入地下,其活动的隐蔽性就更强,也更容易显现出其负面效应。

(二)、宗族势力与乡村治理的历史概况

任何现存的制度必然是历史博弈的结果,并必然的影响着下一阶段博弈的进行,甚至博弈规则的改变。因此我们在讨论我国当前村民自治制度与宗族势力的冲突现状之前有必要对我国以前乡村治理状况予以回顾。

1、 建国以前的乡村治理:乡村“相对自治”到“国家经纪[5]”。

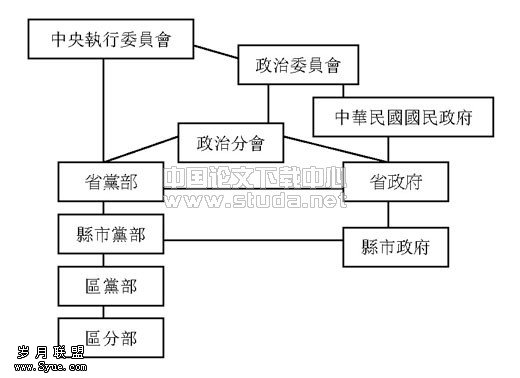

我国封建社会时期,一直以来贯彻“皇权不下乡”的政策,政府主要通过乡土社会中的乡绅、望族等精英作为自己的代理人控制农村,乡绅、望族等控制乡土社会主要是以宗族门规、礼教、道德等手段。以家族为中心形成了大大小小的村是传统中国最为显著的居住特点,而作为家族社会的代言人--乡绅阶层的存在,则为皇权和族权之间提供了缓冲--他们一方面是皇权的维护者,一方面也是乡村经济利益的保护性力量。这样“皇权”与“族权”的一致或对峙也就决定了历代封建王朝的治乱更替。而19世纪中期以后,这两种力量的平衡被打破了。殖民经济的入侵和资本生产方式的进入,逐渐的瓦解了传统乡村社会的经济基础—自然生产方式,科举制度取消割断了乡绅阶层与皇权的依存关系,瓦解了它的政治基础。同时,内外战争和不平等条约赔款的开支使国家不得不加大农村地区的物质和人力资源汲取。趋于瓦解的家族制度和乡绅阶层出于自我利益的保护,此时已经成为国家权力增加其在农村地区汲取能力的阻碍。为此,国家权力对乡村社会的直接进入就成为历史的必然。

国家权力对农村社会的介入是采取“国家经纪”的方式——即国家用非官僚化的机构及人员代行政府的正式职能,征收赋税并实现对乡村社会的统治。诸如当时国民党政府的保甲制度和我党解放区的“一切权力归农会”的农会制度。这些制度一方面保证了国家在农村最大限度的汲取能力,另一方面也避免了国家官僚系统的急剧膨大,为当时的战争提供了巨大的物资支持和人力支持。

2、建国初期到70年代:乡村自治消亡,宗族势力萎缩。

建国初期的土地革命,彻底的消解了传统中国乡村社会的经济基础的核心——封建土地制度。农会也因此结束了其自身的历史使命。政务院于1950年12月颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》,在农会的基础上设立了村政权组织。但这种仍一定程度上维护农民利益(民间力量)的政权并未维持多久。1952年试行农业生产合社组织,1956年建立高级合作社,1958年全面实行人民公社制度。在此过程中作为农村经济组织的合作社制度逐渐转变为“政社(经)合一”的基层政权组织,逐渐取代了村政府职能。人民公社彻底的摧毁了旧的乡村体制,国家权力介入的集体生产方式取代了传统农民的生活方式,使农民直接处于国家权力的控制之下。公社的派出机构“生产大队”“生产队”则承担了农村政治、经济、社会活动、管理和控制等全部任务。许多非正式制度(如市场、家族、宗教)基本禁绝。人民公社时期,作为国家权力博弈对手的乡村社会力量消失了。农民职业终身化、农民身份遗传化,农民活动区域绝对固定化,择业、生产、迁徙自由被剥夺。同时,由于人民公社对农村大规模的连续汲取,消灭了农村经济的自生能力。到70年代末,农村经济的绩效已经无法继续为国家工业化提供农业剩余,农村经济走到了崩溃的边缘。这一时期,中国的党政主体权威和社会控制到了无以复加的超强程度,表现在政治上的国家政权渗透到每一个家庭,经济上的高度集中,思想上的高度统一。在这种背景下,农村社区只存在单一的党权主体权威,其他任何非主体权威都失去了生存的空间。族权作为旧秩序的典型代表更成了重点专政的对象,宗族组织和宗族活动被视为非法组织和非法活动,宗族势力和宗族观念被视为旧势力和旧观念。于是,宗族的功能也得到前所未有的抑制,其教育和文化功能在这一时期消失殆尽。然而,有着几千年的历史和文化积淀的宗族并没有因此而消失,只是其活动的方式更加隐蔽了,功能日益萎缩了,影响力下降了。这一时期的宗族仍保留了其有限的组织和协调功能,乡村社区时而出现的宗族械斗事件说明了这一点。

3、20世纪80年代至90年代中期:乡村自治兴起,宗族势力复苏。

80年代初,广西宜山、罗城两县的部分农村基于社会管理的实际需要,自发组织建立村民委员会,以取代瓦解了的生产大队。1982年底新修订的宪法在广西、贵州、广东各地农村村委会基础上,确立了村民委员会的宪法地位:村民委员会是农村基层群众性自治组织,村民委员会主任、副主任和委员由村民选举产生。1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,正式宣布了人民公社、制度的终结,为全国范围的村民自治推广奠定了基础。在这一转型过程中,由于人民公社的解体,国家控制一切的局面被打破了。此后,随着农村政权主体权威和社会控制的削弱,一些沉寂多年的旧权威开始钻出夹缝,并发挥了越来越重要的作用,出现了“宗族权威、宗教权威和武力权威[6]”与党政主体权威互动的局面。这一时期,宗族的组织、协调、教育和文化功能全面复活,在农村发挥了广泛的作用。一方面,宗族的复活弥补了部分“权力真空”和管理空白,显示了其建设功能和正面效应。另一方面,宗族的复活也呈现出与党政主体权威相冲突的态势,其负面效应非常突出,有些地方甚至出现了以宗族为特征的“宗族械斗多、治安死角多、对抗行政执法多”的三多现象。

4、90年代中期--至今:乡村自治逐步加强,宗族功能发生变迁。

1998年全国人大通过的《中华人民共和国村民委员会组织法》从操作角度,以法律形式确立了村民自治及其程序的合法性,各地也相配套出台了一系列的相关法规和规章。同时,这一时期,是我国工业化城市化的速度最快的一个时期,工业化伴随着千百万农民工的进城,它对中国农村以血缘和地缘为基础的熟人社会传统提出了挑战,对传统的宗族提出了挑战。“在任何社会中都不存在纯粹的现代性和纯粹的传统性,相反,现代化进程是传统的制度和价值观念在功能上对现代化的要求不断适应的过程[7]”。应该说,工业化与城市化的过程也就是以血缘和地缘为基础的熟人社会和以工业为基础的市民社会的激烈碰撞和适应的过程,也就是宗族的功能不断变迁的过程。许多地方随着青壮年的人去楼空,宗族平时缺少了基本力量的参与,它的各种功能在农村本土不断淡化,仅成了联结农村老人的工具,也只有在春节等传统节日中才能领略到宗族的色彩。然而,宗族的功能并没有消失,只是变换了形式。尤其在温州等沿海地区,宗族往往成为家族企业的主要操作力量,这些力量同样适用与在外地经商的温州人,同时也构成了温州模式的主要特征。另外,在村庄受到外力影响的时候,宗族势力在发动、联络村民上仍发挥着不可替代的作用。

三、宗族势力与村民自治的冲突---一个叙述

(一)、冲突的具体表现形式[8]

1、对产生自治组织的影响

(1)、对选举组织行为的影响:

从永嘉县罗浮村、水云村、桥下村等几个重点村庄实地考察后得知,各村的选举均是一个自上而下的制度引入过程,是在强有力的政府行为驱动下展开。选举的筹备、动员、程序的安排及其实施等,都来自于政府。政府除了制定并解释有关选举的规则和程序外,还向各村派出专门的指导小组亲临指导、将原先规定为1年的市、县下派的驻村干部锻炼期延长,明确要求村选举结束后方可更换新一批的驻村干部。在选举中,村社区本身的力量主要起着组织实施选举规则和程序的作用,在其中,村支书作为“党的领导”的体现,发挥着特殊重要的作用,而本应发挥重要作用的村选举委员会位居其后。宗族在任何一村中均未起到“组织者”的作用,没有介入或参与,村里的宗族大姓和小姓人员的区别并不明显。小姓的宗族并不会因为自己是小姓而表现消极。例如:人口1000余人的永嘉桥下村,主要由陈姓和潘姓等姓氏组成,李姓只占很少一部分,陈姓和潘姓历年来均当任村委会主任、副主任,李姓则属于村委会委员之一,负责村里的工作。在今年的村委会选举组织过程中,2大姓氏的人员自发的帮助村里干部粘贴公告,负责会场布置,按房族的比例出具桌、椅、凳等,李姓并不因为自己是小姓而不积极协助,而是自发出劳力。总之,宗族势力对传统文化节目的安排和组织,远比村民委员会选举的组织活动来的重视。

(2)、对选民投票行为的影响

民主的本质就是利益,所谓选举还是政府指定受益人均可理解为分享利益的具体手段和方法,村民选举也不例外,选民投票的时候首先考虑的是利益问题,关系到宗族的时候,主要从2部分去探究:一是宗族在现阶段作为一种松散性的组织,其集团性的利益是否有人去维护或主张,二是宗族中的个体如何去实现其利益,其实现利益的时候有没利用自己的宗族资源。在调查几个乡村的选举情况后,笔者发现,由于温州地区较发达,宗族势力的组织机构不是很紧密,与其说是一个组织,还不如称之为一种存在于人们脑海里的一种印象更为恰当,加之地方经济强人的形成和黑势力的蔓延,纯粹出于宗族目的的“光宗耀祖”行为基本上不存在,宗族作为一种隐藏的力量,其作为一个整体认同村民代言人的时候,并没有想象中的那么“任人为亲” ,其组织起来统一思想的做法实践中还不是很流行。相反的,在选择乡村代言人的时候,有一种传统的,朴素的“贤、能、亲”观念,如引言部分的案例1中,永嘉罗浮村少姓人戴某,虽然其不是大姓宗族,但其个人能力和经济能力在永嘉县赫赫有名,在任期间为村里办了很多事情,包括汽车城的创立,与政府部门密切关系,均给村民一种能人的感觉,其当选顺理成章,而且其继续留任,估计很多候选人也不会参加选举,案例2中的陈某亦然。

但在个人选举以及投票过程中,宗族往往被作为一种熟人资源被利用。如永嘉县瓯北镇花岙村,人口只有1000左右,但基本是以潘姓为主,其他姓氏150余人,占10%,历来村书记和村长由潘某当任,2003年潘某涉嫌贪污被检察机关逮捕后,接下来的村民委员会班子就无法选举,一方面小姓氏有能人但拉不起选票,另一方面大姓候选人有潜在的家族票数,但缺少宗族里的认同,宗族里的村民认为其没能力当任而不投票[9]。案例2中陈某与案例1中候选人不一样的地方,关键不在于陈某个人有威望,而在于他的威望与其背后浑厚的宗族力量完美结合在一起。

另外,从候选人的角度考察宗族,可能更加明确。下面是温州市文成县玉壶镇五一村的选举情况:五一村属于镇郊,是该镇唯一涉及土地政府征用补偿费的村庄,在编人口1500人,长年定居国外的达503人。村民主要以胡姓和温姓为主,其中胡姓占70%,温姓站25%,但胡姓上一直是华侨,仍定居在该村的实际人口与温姓相当。在2005年的村委会选举中,原先村长胡某想连任,成为候选人,而温姓在政府部门工作的人员和子女较多,今年想竞选村长,事先做胡姓村长工作要其去当村党支书,胡姓因出国人员多,涉及公证和派出所的证明需要一个人当村长与政府部门交涉方便,不愿意当支书。候选人公布后,胡某便按房族的大房、小房逐个家访,要求胡姓人员多多支持,并花了5000元打电话与国外的华侨联系,要求做国内家属的工作,表明若不是胡姓当村长,在接下来的出国办手续中可能会遇到很多困难和不便。后来,国外的华侨凑满现金20万元给该候选人作为活动资金。后胡某通过姻亲劝说温姓人员做候选人工作,最终温姓自动退出选举,胡某仍连任。

(3)、对村民资格准入的影响

村民资格的准入是指允许何种资格的人作为村民的问题,我国《村民委员会组织法》主要参照我国的户籍制度进行认定。实践中,有争议的是“农嫁女”“入赘”等现象。村民资格不仅牵涉到村民个体的经济利益,还牵涉到是否有村民自治选举权的问题,认定村民资格属于界定还是属于村民自治范畴争议颇多。《检察日报》2003年7月23日刊登了一篇《能否享受福利,村民投票说了算》的文章,该文中的村民王新彦户口一直在河南郑州市三官庙村,1974年被安排到中原建筑公司工作。1996年该村委员会制定了《三官村关于村民工作安排的暂行规定》,“对在外已有工作单位的,无论任何情况村里一律不负责安排”。王新彦提出要求分得2001、2002年两年的村民待遇,三官村曾于2003年召开村民大会表决,对王新彦等8名农业人口要求享受村民待遇的事情进行了表决,有效的133张选票中,121票反对给予村民待遇。村委会据此不给王新彦等人村民福利,并在其后的村民委员会选举中也没有给其选民资格。法院认为,能否享受村民待遇,属村民自治范畴,村民会议的决定应予以尊重,驳回了王某的诉请[10]。该案中反映的情况在温州地区尤其普遍,宗族在村民资格准入过程中的表现非常积极,下面举一个调查中的典型案件说明问题:

温州市文成县南田镇南田村位于文成县城西南20公里的高原上,是明朝名相刘伯温故里,该村现有人口700余人,300户人家,除外来务工人员和者外,全村只有一个姓氏刘,具传是刘伯温的嫡系后代。其中大房人口300余人,二房200余人,三房南迁现在的县城,四房150余人,各房族利益冲突不大。2004年3月,大房中的一个男性刘甲按风俗 “入赘”到县城的三房中当儿子传宗,但户口仍在该村,同年4月,四房中一个男性刘乙因犯故意伤害被缓刑3年。2005年4月选举开始,刘甲因平时帮村里出了很多力,被其房族推选为村长候选人(村民小组基本按房族设立),在选民登记的时,村民会议表决认为刘甲可以作为选民,但不能作为村长候选人,刘乙道德败坏不具有村民委员会选民资格。该村中,宗族界定是否村民的时候,在道德观念上受儒教的影响很深,大部分村民认为,刘乙触犯刑律,被剥夺村民主体资格自然在理,而刘甲虽有功德,但 “入赘”后仍让其当村长,有房族后继无人的颜面问题。

2、对自治组织权力运行的影响

宗族对村治的影响,除了表现在村代言人选任的影响外,还往往表现为对村干部治村行为的影响。根据调查的情况看,对于全村性的事务尤其是政务,包括宗族在内的各类非正式组织一般不会插手干预。换言之,“两委”(党支部委员会、村委会)全面负责村内公共事务,具有正当性、合法性,宗族不会介入其中。但宗族对村干部的治村行为仍有影响,主要表现在以下几个方面:

(1)、对村干部所拥有的实际权力及其工作方式的影响。

在各村,由于宗族和房族背景的不同,村干部所享有的权力份量便有所不同,而并不完全取决于职位的制度安排。如在有关村内公共事务的决策上,来自大族大房的村干部尽管不一定居于主要干部的位置,但往往有着更大的发言权,来自小族小房的村干部总会自觉地规避或忍让。“在村务的管理与执行上,来自大族大房的干部工作时往往会雷厉风行,胆子大,态度硬,敢于也不怕得罪人;而来自小族或小房的干部则往往谨小慎微,不敢轻易得罪人,工作缩手缩脚。[11]”因此,在村民中常常能听到这样的说法:如果不让大姓大村庄的人来当村干部,就很难管好村。宗族对村干部工作的这种影响,往往是通过村民对村干部工作的支持和配合与否来达到的,不过,有时强势宗族也可能进行直接的抵制甚至暴力围攻或殴打。但总体而言,宗族的这些影响主要是采取非正式的方式,是村民的自发行动,一般不会采取有组织的集体性行为。

(2)、国家意识依附于村自治组织实行管理时,在传统事务处理上的影响。

既定的村民自治制度规定村民委员会有协助政府的义务,当国家将其政策通过村民委员会协助执行,实现其意志的时候,在一些传统的事务处理上,宗族势力表现的异常反抗。比如这几年政府大力推行的殡葬改革。在温州地区调查的12个村中[12],有此类冲突的有5个村,典型的是温州市文成县雅龙村:该村位于该县朱雅乡,与丽水市交界,偏远闭塞,人口1100余人,以温姓、蔡姓、胡姓、朱姓为主,传闻是明朝末期南迁的朱姓亲属繁衍聚居而成,受第一次世界大战青田县华工影响,35%的村民旅居欧洲等地,民风淳朴,无任何集体经济,村民以出国劳务生存,其文化结构可以说是从正统封建社会直接感染西方现代文明,因此既有西方民主思想的意识,也有封建思想的传统。前几年该县推行殡葬改革,不允许实行土葬,2004年11月,温姓一个旅居意大利的大华侨回国为其母亲下葬,经村民同意调换了山地进行修坟,在审批过程中,村委会考虑该村的道路和学校均是该华侨家族赞助修建,予以允许,并建议拿出5万赞助乡政府当植树造林用(其实由于人口大量外迁,村里到处是树木)。乡政府发现后,责令村委会协助拆除,村委会班子两头受气,只好全部离开本村,半年不回,进行逃避。在强制拆除过程中,该村村民在村口敲锣,各姓氏成年村民全副武装,自发聚居了200余人围困拆除人员。此事经意大利、法国《欧华时报》报道,意大利华侨同乡会会长胡某(也系该村人员)出面与中央有关方面联系,地方政府才以照顾华侨的名义予以审批修建。事后,村委会班子才继续正常运作,该村村长后来表示“挖人家坟的事情是要断子绝孙的,就是把我枪毙了我也不敢参与”,“村里到处是抛荒的地段,野猪到处横行,说修坟破坏国家耕地确实没有道理。”上述类似冲突在计划生育、收取乡统筹款方面经常有发生。

还有一类冲突就是对国家法律的理解上,震惊全国的1992年苍南县钱库镇“8.16”事件很能说明问题。当时这个事件的起因是山北村一个林姓村民与宫西村一个陈姓村民的家庭婚姻纠纷,最后引发林姓和陈姓两大家族的械斗,冲突后来扩张到新安乡,望里镇等乡镇中的23个村,计2000余人,结果死5人,伤18人,案发后,双方没有报案,而是隐匿凶手,遇难家属只谋求私下和解,导致该案后来公安部门无法依法查处凶手[13]。宗族和村里的自治组织在案件性质的认识上达成了一致,与国家层面的法律理解大相径庭,通过宗族对这些事件的处理更加容易被村民认同。

但,并不是所有带有国家意识色彩的事务,宗族均承担负面角色。在涉及一些传统风俗节日的事情上,宗族势力与国家意识、村自治组织却能缘分般的相成“三点一线”的和谐。如调查中的温州市区南塘村,村政精英在宗族活动中也起着主导性作用。在这里,宗族活动的主要组织者、操作者是村干部,如划龙舟、修族谱等工作,村干部是主要成员。同时,村干部借助宗族资源积极参加宗族的日常活动,主持其中的重大仪式并向政府部门报批有关仪式举行的手续,有些工作如拆迁,均由村干部通过宗族进行劝说。

3、对自治权受干涉时的影响

受外力的干涉主要包括2个方面,一个是来自村民委员会的干涉,村民委员会虽然是村民自治的组织机构,与村民有契约关系,由于其相对独立于抽象的村民自治,在执行阶段必然会发生民法上的不完全履行或违约的现象。比如在案例1中,村民认为村内财务混乱,村委会班子有贪污或挪用的嫌疑,由于《村民委员会组织法》对村务公开制度的具体实施没有可操作性的规则,该村落选的候选人通过宗亲关系,发动村民,采用传统的敲锣打鼓召集方式,组织大批群众上访,静坐,最终导致检察机关介入该村,并逮捕了该村原负责财务的副村长戴某[14]。另一种情况是村民自治权益受到外部力量干涉的时候,宗族也表现的比较强烈。调查中的苍南县金星村常住人口2500余人,各姓杂居,比较多数的是林姓和王姓,在今年5月举行的村民选举中,乡镇部门想在村委会帮子里面安插一个和自己配合比较密切的人员当村委会的主任,并动员村里的党员统一思想,欲赢取更多的选票,村民得知后,几个大点的房族自发组织同姓氏亲属,联系关系较好的村民联合起来抵制,不参加投票,导致乡镇部门暗地里通过党员村民推荐的候选人被迫退出选举。

[1] 上述2个案例的资料是笔者实地调查取得,有关数字从检察机关具体的案卷中充实。

[2] 葛承雍:《古代等级社会》第254页,陕西人民出版社1992年版.。

[3] 费孝通:《乡土中国·生育制度》第40页,北京大学出版社1998版,差序格局就是根据血缘的亲疏远近决定关系的好坏和权利的大小。

[4] 王天意:《宗族的功能及其的变迁》上饶师范学院学报2005年第2期,本文对宗族的概述主要参照该文的观点。

[5] 杜赞奇:《文化、村力与国家》第5-25页,江苏人民出版社1995年版。

[6] 王天意:《基层党组织权威面临的挑战及其对策》第37页,载江西省委党校《求实》1996年第8期。

[7] 西里尔·E·布莱克:《比较化》第18页,上海译文出版社1996年版。

[8] 实践中各村情况千差万别,本文仅以所调查的村为限。

[9] 具体案情可参见温州市人民检察院《2003年反贪局年度工作报告》。

[10] 《检察日报》2003年7月23日第4版。

[11] 肖唐镖:《宗族在村治权力分配与运行中的影响分析》 载《北京行政学院学报》2002年第3期。本文分析的切入口主要参照该文提出的衡量模式。

[12] 12个村是永嘉县罗浮村、花岙村、温州鹿城南塘村、苍南县东排村、西排村、山北村、金星村、文成县南田村、雅龙村、丰南村、五一村、乐清市下寅村。

[13] 朱康对:《宗族文化与村民自治—浙江省苍南县钱库镇村级民主选举调查》 载《中国农村调查》第64-69页。

[14] 摘自温州人民检察院侦查监督处内部信息简报2005年第102期(秘密)。