高技术条件下的人类、战争与环境——以1991年海湾战争为例

[关键词]高技术战争;海湾战争;环境问题;萨达姆防线;战争伦理;环境伦理

[摘要]科技进步和军事变革互为条件、共同。战争作为“流血的”,其根本属性并没有随着科技进步而改变。它不仅是人类社会内部的严重冲突,更是特定生态系统中人与环境的对立。与以往的战争模式相比,高技术战争看似“人道”,却凸显出人与环境之关系更趋紧张的态势。以1991年海湾战争为例,战争双方滥用科技带来的破坏,几乎超出了环境的自我恢复能力和人类重建家园能力。无论联军还是伊军,都是环境的破坏者,他们连同平民一起又是环境破坏后果的最终承担者。从人与环境的关系入手审视高技术战争,使我们看到了现有的战争伦理的局限性。

Human, War and the Environment under High-Tech Conditions:

Taking the 1991 Gulf War as an Example

Key Words: high-tech wars; the 1991 Gulf War; environmental problems; the Great Saddam Belt; war ethics;environmental ethics.

Abstract:The advancement of science and technology and the revolution of military affairs are not only interactive as preconditions, but also develop together. The war, bloody politics, has never changed its basic characters with the advancement of science and technology. It shows not only grave clashes in human societies, but also contradictions between human and environment in ecosystems. Compared with prior war modes, high-tech war takes a new look of humanism, but it also represents a more strained situation between human and environment clearly. As an example, in the 1991 Gulf War, both sides have abused science and technology, the degree of environmental damage caused by them was beyond both the self-restoration ability of natural environment and the rebuilding ability of human beings. Both allied forces and Iraqi troops destroyed environment of the Persian Gulf, they shared the results following the environmental damage with civilians at last. After surveying high-tech wars proceeding with the relationship between human and environment, we find the limitation of modern war ethics.

近代以来,人类利用科技征服自然和改造自然,在文明达到前所未有的高度的同时,也有了从根本上改变地球生态系统的力量。这些力量集中体现在领域和军事领域,人们用“寂静的春天”和“核冬天”来形容滥用这些力量的生态后果。随着冷战结束和新军事变革的进行,人们惊异于高技术战争的“人道”与“高效”,但1991年海湾战争及其后的历次高技术战争表明:战争的根本属性并未随科技进步而改变,它不仅是人类社会内部的严重冲突,更是特定生态系统中人与自然环境的对立,高技术战争对地球生态系统的破坏性影响不容忽视。

海湾战争前,人们空前关注可能出现的环境问题,反映了环境意识在全球的增长。[1](P1)海湾战争中,一些国际组织、研究机构和政府部门系统观测、记录和研究了战争带来的环境问题。海湾战争后相关研究更为普遍。这些研究根据内容可分为两类:一类综述战争对环境的影响;一类对海湾战争的环境问题进行整体或专题研究。

在战争对环境的影响的综述①中,学者们从总体上探讨了战争与环境关系的特点与成因。

_______________________

在对海湾战争环境问题的整体研究①中,学者们的视野更为开阔,着眼点多集中于结果而非过程,在关于同一问题的数据差异较大、来源较多时,大多择其一而用之,主观性较强。

在对海湾战争环境问题的专题研究中,有三个较为成熟的领域:石油大火及其污染;②石油泄漏及其对海洋的污染;③人工障碍物对陆地环境的破坏。④家们对此进行了定量分析,数据来源较为集中,故意隐瞒或歪曲真相的可能性较小。但是,人们在贫铀弹问题上存在着论争,体现在绿色和平组织⑤、国际绿十字组织⑥、美英国防部等机构的报告和一些学者的著述中。

总体而言,上述研究的分析视角和研究方法有着突出的共性:战争与环境的联系是单向度的,并固着于某一阶段;只注意战后环境衰退和影响战后平民健康这一结果,极少从战争进程的角度审视环境衰退的原因,更难做出深层思考。因此,我们需要全面“污染史”并在此基础上进行深层思考,因为战争本身只是环境衰退的直接原因,停留于此无助于全面认识和解决问题。

有学者指出“两场海湾战争在同时进行”⑦。我们可借此思路建立环境史学视野下的战争概念——人与人的战争、人与自然环境的战争,后者在时空范围上超过前者。联军和伊军都是自然环境的破坏者,同平民一起又是这种破坏的最终承担者,因为人不能脱离生态系统而独立存在。

一 剧痛——短时段的三维污染

海湾战争双方的战争准备和攻防作战不仅改变了战场环境的景观,也给环境带来了剧痛。这一剧痛在时间上贯穿于战前、战时和战后初期,在空间上不仅遍布海陆空三维战场,也延伸到了战场环境之外。

(一) 海洋污染

海湾战争中的海洋污染,主要源自双方的军事行动和伊军的故意倾泄所造成的石油泄漏。

石油是社会的能源基石之一,因此作为削弱敌军战争潜力的有效方式,摧毁石油设施的军事行动在20世纪的战争中并不鲜见。[2](p78)在海湾战争中,双方从“沙漠风暴”行动起,都袭击了石油设施并造成了石油泄漏。1991年1月17~18日,联军空袭了伊拉克位于海湾的巴克尔石油中转库及平台(Mina Al-Bakr oil terminal and platform)和阿马亚石油平台(Khawr Al-Amayah oil platform)。[3](p178)伊军在1月22~23日炮击了沙特阿拉伯海夫吉(Al Khakji)的石油设施。[1](p62)联军空袭造成了数万桶石油的泄漏⑧。据不完全统计,在整个海湾战争期间,联军的空袭至少造成160万桶石油的泄漏。[4](p47) 对海湾及沿岸生态环境的更大威胁来自伊军的故意泄油行动。伊军于1月19日起从科威特艾哈迈迪油田(Mina al Ahmadi)抽取原油向海湾倾泄,[5](p7)其中仅海岛石油中转库(Sea Island terminal)一处每天就泄油十万桶以上。[1](p63)

联军于1月26日摧毁了油泵,但小规模泄漏直到当年5月才停止。⑨据保守的估计,伊军故意泄油总量为600万~800万桶,[5](p7)是此前全球年均石油泄漏量(约25万桶)的30多倍。结果艾哈迈迪及东南的海域出现了总面积约1200平方千米的油膜带,危及640千米长的海岸线,[6](p219)其中约有400千米属重度污染(海岸及周边水域有一半以上被油膜覆盖)。两个重度污染区分别位于科威特东南海域和沙特阿拉伯阿布阿里岛(Abu Ali Is- land)附近,[7](p47)后者是从1月到3月底逐渐形成的,长约366千米,是重度污染区的主要部分。

泄油行动的战略意图显而易见,至少是为了干扰联军登陆科威特东部海岸,但事实上油膜对联军海上行动的影响微乎其微,[3](p714)因为联军并没有登陆,其海军的攻击任务是通过舰炮、导弹和舰载机来完成的,仅有的几次登陆行动也只限于海岛。

______________________

①参见:K.S.Ramachandran,Gulf War and Environ- mental Problems.New Delhi,1991;W.M Arkin,D. Durrant,M Chernl,Modern Warfare and the Environment:A Case Study of the Gulf War.Geneva,1991;Saul Bloom,Hidden Casualties:Environmental Health and Political Consequences of the Persion Gulf War.Berkeley,1994.

②参见:T.M.Hawley,Against the Fires of Hell:The Environmental Disaster of the Gulf War.Orlando,1992;Tahir Husain,Kuwaiti Oil Fires:Regional Environmental Perspectives.Elsevier.1995;R.D. Small,“Environmental Impact of Fire in Kuwait,”Nature,350:6313(March 7,1991);S.13aken,“Climate Response to smoke from the Burning Oil Wells in Kuwait,”Nature,351:6325(May 30,1991).

③参见:A.H.Abdzinada,F.Krupp,(eds.),The Status of Coastal and Marine Habitats Two Years aftPr the Gulf,War Oil Spill.Brussels,1994;Bertrand Charri er,An Environmental Assessment of Kuwait,Seven Years after the Gulf War.Geneva,1998.

④参见:Dhari Al-Ajmi,(ed.),Oil Trenches and Environ- mental Destruction in Kuwait:One of Iraq’s Crimes of Aggression.Almansouria,1998.

⑤The Greenpeaee,成立于1971年,以保护环境、谋求世界和平为己任。

⑥The Green Cross International,1993年由戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)创立,宗旨是“给人类以机会,给地球以未来”。

⑦托夫勒夫妇在War and Anti-War:Making Sense of Today’s Global Chaos一书中指出,海湾战争是第二和第三次浪潮战争的混合体,两场不同时代的战争在海湾同时进行着,而舆论大多只提及后者,即精确和“人道”的第三次浪潮战争。

⑧1桶=42加仑≈159升。

⑨在所有相关中,只有美国国防部的报告称伊军泄油的起始日期为1月25日(Department of Defense,U.S. Final Report to Congress:Conduct of the Persian Gulf War,P.183),距离联军摧毁油泵仅“1天”,其实1月25日只是美军宣布发现油膜的日期,笔者认为这里有粉饰其“决策果断”、“空袭高效”之嫌。

军事指挥官对泄油行动的关注可能就此结束,伊军承认失败,联军则至多关注一下油膜对其海军舰船船体的侵蚀和对声纳等水中监听设备的影响,而不会理会泄油行动所戕害的海湾地区海洋生态系统。

海湾总面积88800平方英里,平均深度35米,海水温暖多盐。[1](p64)流入的石油搅乱了这里的生态系统。流入的石油最初大多浮在水面成为油膜,然后有些被风浪推到岸边,有些沉积海底,这一“旅程”不仅威胁生态系统中的生产者,也威胁各级消费者:第一,制造氧气的植物和海底的藻类对石油污染物的入侵极其敏感和脆弱,这些生产者的大量死亡使各级消费者的食物来源锐减;第二,鱼类和海鸟等各级消费者受到浮油粘附的威胁;第三,油膜被风吹到岸边后会威胁岸边的生态系统,许多珍贵的小海龟因为粘稠的油污而无法爬回大海,[8](p69)岸边的植物也会因石油污染而死亡,因为石油成分不仅破坏植物细胞组织,还同植物的根抢夺氧气;[9](p86)第四,海湾风浪不大,石油易于沉底,沉积物破坏了西伯利亚鹤、儒艮和绿甲海龟(green turtles)等濒危物种的觅食场所。[10](p42)

上述生态系统在经历剧痛后,凭借自身有限的调控能力实现了不同程度的恢复。如沙特阿拉伯海岸的生态系统到2001年时,有20%盐沼完全恢复(但也有25%完全死亡),有80%沙滩得到恢复(但新沙之下仍可见到石油残留物),石滩则完全恢复。[11](p3~4)

海洋生态还受到石油大火沉降物的影响,但程度远不及石油泄漏。[7](p48)

(二) 大气污染

海湾战争中的大气污染主要源自石油燃烧和核生化次生效应。前者与石油泄漏的情况类似,既有空袭造成的,又有伊军故意点燃的;后者则由联军空袭造成。

海湾上空升起的浓烟首先来自联军对伊拉克28家炼油厂的轰炸,[8](p181)因为削弱伊拉克的炼油和输油能力,有助于削弱伊军的机动性。联军空袭伊方石油设施约500架次,投弹约1200吨,摧毁了伊方80%左右的炼油能力。[3](p207)

伊军则开始有选择地点燃科威特油井,以浓烟掩护其地面目标。“1月21日,科威特南部沃夫拉油田冒起浓烟,到1月底时约有60口油井被点燃。”[1](p66)随着伊军的败退,破坏油井的行动逐渐由以军事目的为主转向以“惩罚”目的为主。“伊军的破坏行动到2月下旬时加快了:2月22日着火的油井达到149口,其中一天内被点燃的将近100口;23日着火油井的数量达到190口;25日增至517口……在伊军撤离科威特之前,共有800余处油井、储油罐和炼油厂被点燃。”[1](p66~67)

战争结束后,科威特石油公司(Kuwait Oil Company)详细调查了各油田的损失情况,1993年的报告称共有788口油井受损,其中613口着火、76口发生井喷、99口需要维修(详见表1)。[7](p42)

报告还指出,大火烧毁了其战前石油储备——1000亿桶的3%,即30亿桶,[6](p142)相当于在将近一年时间中每天烧掉800多万桶原油。据专家测算,燃烧一桶原油可产生15.1千克油烟、108千克二氧化碳、143千克一氧化碳、3.4千克二氧化硫和0.85千克氮氧化物。[6](p33)如此算来,这30亿桶原油就会释放出4530万吨油烟、3.24亿吨二氧化碳、4.29亿吨一氧化碳、1020万吨二氧化硫和255万吨氮氧化物,堪称“有史以来最为严重的人为污染”[10](p44)。

大火产生的烟云面积达到1.5万平方千米,遮天蔽日并向东南缓缓移动。[1](p67)烟云降低了海湾地区的气温,造成了农业减产。

石油大火的生成物种类繁多,数量巨大,危及生态系统的各个层面。致癌物质苯会随黑雨重返地面,污染地表水和土地。二氧化硫和氮氧化物是形成酸雨的主要污染物。二氧化碳是加剧温室效应的主要污染物之一。一氧化碳的毒性会导致动物死亡。

相比之下,联军轰炸伊拉克石油设施造成的危害远小于伊军故意点燃油井的危害,但联军空袭伊拉克核生化目标产生的次生效应也不容忽视。

伊拉克的核生化武器及其运载工具是联军空袭的一个重要目标。在“沙漠风暴”行动的第一周(1月17日到23日),联军就摧毁了伊拉克核研究中心、生物武器研发设施和大部分冷藏库,以及75%的化学武器生产设施。[3](p205~206)

联军空袭伊军生化武器及设施是符合战争“必要性”的,毕竟伊军拥有庞大的化学武库和神秘的生物战作战能力,且在实战中使用过化学武器。但是联军空袭伊方核设施则有多余之嫌。

被摧毁的两座核反应堆均为研究型核反应堆,一座是俄罗斯提供的5000千瓦反应堆,另一座来自法国,只有500千瓦(商用核反应堆通常都会在100万~300万千瓦)。二者只能生产一些热能、电力和医用放射元素。[10](p33~34)伊拉克当时并不具备核能力。法国反应堆使用铀235浓度为93%的核燃料,俄罗斯反应堆则只用铀235浓度为80%和36%的核燃料。[1](P98)两处共有核燃料16千克,并不足以制造核弹(制造核弹至少需要22千克铀235的浓度为95%的核燃料),也不足以制造钚弹(没有铀238就不能产生钚)。[10](p634)

核次生效应的程度受以下因素影响:弹药生成的热量多少、火球持续的时间长短、反应堆核心是否被击中、反应堆中是否有燃料以及当时的天气等。[1](p98)在被问及是否造成污染时,联军的表态在一周内就有所改变:勃兰特尔少将(Maj Gen Brandter)1月24日称“没有检测到可感知的辐射”,凯利中将(Lt.Gen Kelly)29日称“即便有(污染)也只限于当地,我也不知道(污染)程度有多深”,联军总司令施瓦茨科普夫(Gen Schwarzkopf)30日则称“有99.9%的把握保证无污染”。[1](P95~97)

0.1%的可能性尚可给人以希望,但生化次生效应的存在则是铁的事实。

联军空袭了10处其所认为的生物武器目标,[1](p101)是否造成生物战剂泄漏至今还不得而知,因为伊军是否有生物武器还是个谜,但至少可知有大量作为制冷剂的氟利昂①发生泄漏。1991年1月22日,捷克驻沙特阿拉伯的一个化学物质监测小组检测到空气中含有微量的化学战剂。[1](p100)同年7月,捷克的一份官方报告称样品中主要有沙林和芥子气。一些学者还根据联军老兵的回忆而怀疑伊军使用了化学武器,并将其同海湾战争综合症联系起来。[12](p286~287)使用大规模杀伤性武器违反国际法,也是衡量伊拉克战争罪的重要因素之一,而美国军方始终否认遭到过化学武器袭击,这从侧面印证了次生效应的存在。

(三) 陆地污染

伊拉克和科威特两国的陆地经历剧痛的时间早于海洋和大气,成因更为复杂,程度更为深重,对人类的影响也更大。造成陆地污染的因素按照时间顺序依次是:地面部队大规模调动,地面防御体系的构筑,空袭和地面作战中使用的爆炸物,流到地表的石油,回落地表的大气污染物等。大气污染物的回落在上文已有涉及,这里以“萨达姆防线”(the Great Saddam Belt)为例,通过战前、战时和战后的相关史实来分析陆地遭破坏和污染的过程、方式和短时段后果。

1.战前:伊军部署与“萨达姆防线”的建构。

1990年8月2日,伊军出动2个装甲师和1个机械化步兵师南侵科威特,当天下午便占领了科威特城。在此之前,伊军主力首先完成了在伊科边境的集结,包括2个装甲师、1个机械化步兵师、1个特种部队师和4个步兵师,总兵力近14万,拥有1500多辆坦克和装甲车,还有大量后勤车辆。从8月4日起,数百辆后勤车辆将部队和弹药运往科威特。[3](p43~47)总兵力最终达到43万人,3500辆坦克、2500辆装甲车和1700件大型武器。[9](p9)这次大规模的兵力调动直接破坏了车队所到之处的沙漠地表。

伊军部署完毕后便开始设立防御点,准备地面防御工事和雷区。从科威特的地理位置来看,联军对伊军的进攻将会来自东方(海湾沿岸)或南方(沙特阿拉伯),但是科威特南部地势平展、缺乏自然屏障,伊军便修建了许多人工障碍物,其中“萨达姆防线”最为重要和庞大。

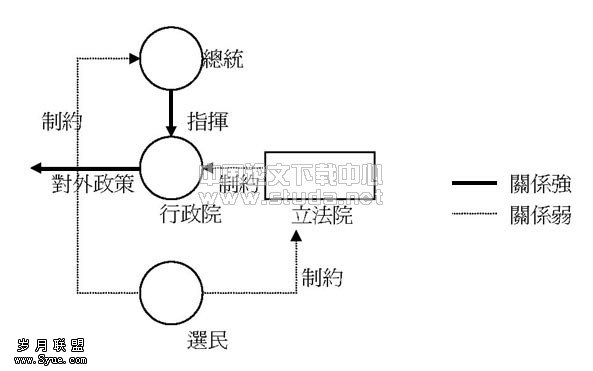

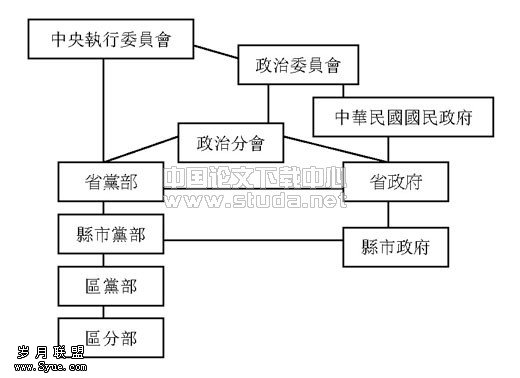

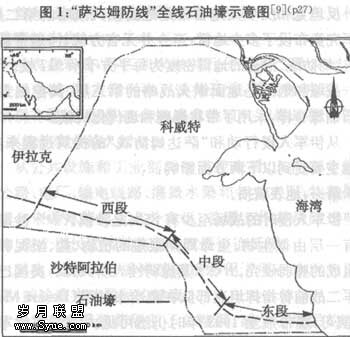

“萨达姆防线”东起海湾,西至科伊边境的巴廷干河(wadi Al-Batin),全长197千米,是伊军工程部队从1990年8月到次年1月构筑的。它贯穿科威特南部并深入伊拉克境内15千米,与沙特阿拉伯的北部边界平行,相距10~15千米,由东向西根据土质与地形的差异可分为东、中、西三段(见图1)。

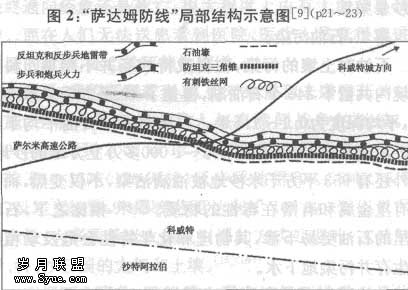

“萨达姆防线”纵深为1.5~2千米,由南向北依次是1条石油壕、6条高出地表50厘米的防坦克三角锥带、3条高出地表50~75厘米的有刺铁丝网、反坦克和反步兵地雷区以及战壕和炮兵阵地(见图2)。

伊拉克军队在1980~1988年的两伊战争中就曾掘壕注油,火墙和烟幕使伊朗士兵不能越过。“萨达姆防线”的设计遵循了这一地面纵火战略(land arson strate- gy),简述见表2。

____________________________

① 氟利昂是破坏臭氧层的主要污染物。

石油壕的修建分为4个步骤:(1)用重型机械掘地、建壕,每条壕平均1.5~2米深、2~2.5米宽、500~1200米长;(2)通过沃夫拉、乌姆卡迪尔(Umm-Kadir)和米纳吉什的油田管道网向壕中注油;(3)将壕注满(每千米石油壕中大约有3750立方米石油);(4)用燃烧弹做引燃器并安装启动电路和手动装置。伊军依托现代化工程机械,迅速完成了石油壕的挖掘、管道的铺设和各类障碍物的设置。

反坦克和反步兵地雷带是地面纵火战略的第二层,伊军究竟布设了多少地雷,至今并无官方统计,通常认为“萨达姆防线”沿途的地雷密度为每平方千米917枚。[13]

战壕和炮位是地面纵火战略的第三层,其挖掘方式同石油壕一样,采用了带状爆破和现代化机械。

从伊军入侵行动和“萨达姆防线”的构筑过程来看,陆地主要受到以下两方面影响:

第一,地表破损。

伊军入侵时的战场至少有85%是沙漠。[9](p10)沙漠地表有一层由微生物、生命周期很短的植物、盐、淤泥和沙砾组成的脆弱硬壳。[10](p40]其脆弱性人所共知。美国巴顿将军二战前曾指挥坦克部队在莫哈韦沙漠(Desert Mojave)演习,履带痕至1993年时仍然可见。[14](p57)在伊军入侵前,科威特已经大旱3年,降水量低于正常年均值36%。[9](p10)旱情加剧了科威特沙漠地表的脆弱,而伊军的大规模调动以及掘壕、埋雷等活动则进一步破坏了伊拉克和科威特两国沙漠的地表,既不利于水土保持,又导致沙暴频繁。

第二,石油污染。

石油对土壤的污染,在科威特战场并不罕见。科威特境内共留下246个石油湖,覆盖了49平方千米沙漠地表,平均深度为0.1~1.5米。石油湖中的石油平均下渗了0.3~0.5米,污染了650万~1000多万立方米的沙地。此外还有953平方千米沙地被油滴沾染,不仅变黑,而且含有重金属和有潜在毒性的物质。[7](p46)相比之下,石油壕里的石油更易下渗,其物理和化学特性会危及动植物的生存并污染地下水。

2.战时:空袭“萨达姆防线”与100小时陆战。

以牺牲机动能力来换取生存能力的防御体系在两伊战争中通过了检验,但在海湾战争中并不成功,因为其对手的装备和战法都有着本质区别。

在联军发动地面攻势之前,“萨达姆防线”首先经历了持续的空袭,特别是从第五周(2月14~20日)开始,空袭的重点转向伊军前线部队。AV-8B在白天向伊拉克的石油壕投放凝固汽油弹,F-117A在天黑后摧毁将原油灌入战壕的泵站。B-52轰炸机用750磅M-117炸弹和500磅MK-82炸弹轰炸雷区,MC-130运输机投掷1.5万磅(6800千克)BLU-82炸弹,通过超压冲击波引爆地雷。此后,联军继续用BLU-82炸弹轰炸科威特南部伊军阵地的雷区,为联军地面部队的进攻扫除障碍。[3](p187,190,194,199)

空袭增加了伊军地面部队的劣势,但同时也对战场环境造成了明显的损害。至少有两个方面值得注意:

首先,联军在靠凝固汽油弹消耗壕里石油的同时,还摧毁泵站以防再次注油。这使局部地段的石油壕丧失了作用,但引燃石油造成了浓烟,摧毁泵站造成了石油燃烧和泄露。

其次,联军使用了各类重磅炸弹来破坏雷区,其中包括爆炸当量仅次于小型核弹的常规航弹——BLU-82炸弹。这种重达6.8吨的燃料空气弹爆炸时会形成强大的超压和猛烈的冲击波,连同2000摄氏度的高温,可使从爆心到周围80米至数百米的一切化为乌有或严重受损。 BLU-82炸弹形成的高温高压,连同被引爆的地雷,使地表土壤破碎并飞散,生长于其中的微生物和动植物也因极度缺氧和脱水而死亡。

美国国防部关于使用BLU-82炸弹行动的报告前后并不一致,其最终报告称“此类轰炸行动共进行了5次,袭击了9个目标,投下了11枚BLU-82炸弹”[3](p616),而此前的每周综述与小结中却只有4次记录,这至少说明 BLU-82炸弹的轰炸目标有80%是雷区。

在100小时的陆战中,“萨达姆防线”被联军攻破,作为主攻部队的美陆军第7军从科沙边界向西机动150英里后,越过沙伊边界,击出了一记“左勾拳”。这一行动对科、沙、伊三国沙漠地表均有破坏。

美国国防部指出,“萨达姆防线”的失效,既有观念陈旧、战略保守的原因,也有战术情报匮乏的原因,但“最重要的是联军在作战中拥有速度、机动、火力和技术优势,使伊军对进攻大感意外并迅速被攻势所压倒”[3](p306)。然而,被这些“优势”所“压倒”的又何止伊军呢?战场环境也默默地承受了这一切——“沙漠风暴”行动对战场环境也是不啻于“风暴”的。

3.战后:“萨达姆防线”的短时段影响。

“萨达姆防线”对环境的短时段影响,源于伊军战前的构筑工程和科威特战后的填平工程。

在风、雨等天气因素的作用下,伊军挖掘和移动土壤对环境造成的负面影响,远远超出了其所在的区域:

首先,被挖出的土壤在1990~1993年间,连续4年暴露于多风的夏季,西北风将沙子、泥土和淤泥吹到了科威特南部,甚至进入了沙特阿拉伯。

其次,掘壕形成的1~1.5米高的土堆阻碍了较高地区的降水流向较低的地区,使较低地区的绿色植被纷纷枯死,而大量储水的地区又出现了地表水网的局部性变化,形成了新的河道,[9](p86)该地区的生物能否适应水文特点的变化还不得而知。

科威特政府在扑灭石油大火、清理了境内的被毁军车和未爆地雷后,于1993年4月开始填平石油壕。填平工程存在着两个问题:其一,时间较晚。石油壕从构筑到填平共存在了三年多,石油或蒸发、或下渗,危及大气、土壤和地下水。其二,方式简单。重型机械轻松地从离壕沟30~50米远的地方挖来新土进行填埋(伊军在挖掘石油壕时,已经压实了石油壕南北10~30米范围内的土壤带),进一步扩大了受损地区的范围。同时,石油壕里的石油并没有被回收或处理。[9](p56)1998年时“石油壕仍然存在,但已被沙土覆盖,发出浓重的石油气味,周围沙土呈黑色,石油壕沿线的多数土壤不再适合植被生长”[7](p72)。

三 遗患——长时段的生存威胁

人与人的海湾战争结束了,人与环境的海湾战争却仍在继续。当石油大火造成的浓烟已基本散去、注入波斯湾的原油也渐渐消失时,人们却很难回到战前的生活状态中,因为其生存正受着极大的威胁——科威特人民如此,伊拉克人民如此,双方老兵也是如此。威胁直接来自被人类战争“改造”过的自然:近代以来的战争,逐渐变成了倾泻钢铁的竞赛,从单位时间内的倾泻“效率”来看,高技术战争是居于榜首的。大量的地雷、未爆弹药和贫铀弹残片遗留在战场,都是这种效率的体现,也是从根本上撼动自然、造成战后祸患的主要因素。

(一)地雷与未爆弹药

海湾战争结束后,大量残留地雷和未爆弹药威胁着战后平民的安全,也影响着重建的步伐。

伊军在占领科威特的行动和海湾战争期间,在科威特共埋设100万枚反坦克地雷和60万枚反步兵地雷。[15](p68)联军的布雷能力更胜一筹。在海夫吉战斗中,联军32分钟便撒布2592枚反坦克地雷和众多的反步兵地雷。[16](p5)联军大量使用集束炸弹布雷,借此阻断伊军的后勤补给和军队调动的路线。此类炸弹的主要型号是美制空军型CBU-89/B和美制海军型CBU-78/B,前者包含72枚反坦克地雷和22枚杀伤人员地雷,共94枚;后者包含45枚反坦克地雷和15枚反步兵地雷,共60枚。投放6枚CBU-89/B可形成约13万平方米的雷区,12枚则可有效阻止敌军营级规模进攻。[16](p12~13)美国空军共使用1314枚CBU-89/B,[16](p13)至少埋下12.3万多枚地雷,形成28.47平方千米雷区,平均每平方千米4338枚,远高于“萨达姆防线”沿途的地雷密度(每平方千米917枚)。联军不仅在科威特和伊拉克南部这些主要战场使用集束炸弹布雷,也在追踪、限制和摧毁伊军飞毛腿弹道导弹发射系统的行动中大量使用。这样,联军所建的雷区不仅地雷密度更大,而且分布更广。

联军不仅使用集束炸弹布雷,还用其空袭伊军有生力量,“至少有2400万枚(来自集束炸弹的)小型炸弹和地雷投放在了伊拉克的土地上”[17](p180)。联军的一些空袭弹药,特别是集束炸弹所释放的小型炸弹,常因引信故障或地表松软而没有爆炸,成为未爆弹药。一名美国专家在接受记者采访时称,联军每天至少有600枚炸弹、火箭弹或炮弹未能起爆。[18]一名美军官员则称,在联军发射的所有弹药中,平均3%~5%没有爆炸,个别情况下达到15%。[15](p69)

海湾战争遗留下来的地雷和未爆弹药,具有数量多、种类全、威力大、散布广和时间久的特点,其直接和间接影响是不容忽视的。

到1993年,科威特境内尚有500万~700万枚地雷没有得到处理,[12](p138)加上大量未爆弹药,直接威胁着当地平民的生命安全。1991年2~11月间,科威特每天有6人因拾取未爆弹药或误踏地雷而丧生,[12](p138)而战时美军死于地雷的只有10人。[16](P14)

同时,地雷和未爆弹药带来了层次更深、持续更久的影响:

首先,地雷和未爆弹药极大地延缓了恢复和战后重建的步伐。

从农业来看,雷区和未爆弹药使得本已稀少的可耕地进一步减少,人们不得不毁林开荒,缩短休耕期,频繁使用现有耕地,但是这会造成水土流失和耕地肥力的下降,不能使农业持久增产。

从公共设施和部门的重建来看,人们所要修复的公路、电厂、输电线路、灌溉水渠和各类工厂,往往处于地雷和未爆弹药的重点分布区,首要工作是清除这些危险物,整个国民经济的恢复和被迫延缓。

其次,地雷和未爆弹药间接恶化了所在地区的卫生状况,威胁着当地居民的健康。

地雷和未爆弹药隔断了公路网,减少了居民的经济来源,也制约着医疗机构的相关工作。人们由于买不到或找不到薪柴将水煮沸,所以不得不饮用生水,于是疟疾等各类传染病随之传播。大量动物被炸死后,其尸体也有引发瘟疫的危险。从饥饿、营养不良到疾病,这一链条最终通向痊愈还是死亡,很大程度上由有无医疗干预决定。而在人们无法送患者到、医疗人员又很难进入雷区的时候,死亡的可能性剧增。

此外,我们还要看到,人们对地雷和未爆弹药的处理措施,在很大程度上也是人与自然间战争的继续。从1991年3月到2002年12月,扫雷队在科威特共发现和排除了10.18吨(110万枚)反步兵地雷和6.57吨(56.8万枚)反坦克地雷,未爆弹药更达到了108吨。[19]但只回收了少数,大多数是以火烧或引爆的方式处理的,这威胁着伊、科、沙三国的大气和土壤。[16](p69)

引爆而非回收,既能最大限度地保证排雷人员的安全,又可加快排雷速度、减少排雷成本,似乎是明智的。但自然环境是人类的安身立命之所,这种做法没有减轻战争伤痕,反而加重了对环境的伤害,而这种伤害的最终承受者又将是人类自身。

(二) 贫铀弹问题的论争

贫铀弹是否会破坏环境、威胁人们健康,是海湾战争以来受到学者和舆论广为关注的问题。人们对这一问题的认识虽存在共识,但更多的是论争。论争是主客观因素综合作用的结果。我们需要了解贫铀弹问题的产生以及论争双方的基本观点与研究方法,以此为基础更好地认识贫铀弹问题。

贫铀是浓缩天然铀的过程中产生的伴生品,U-238占99.8%,具有重金属毒性,[20](p9)也具有放射性,半衰期达450万年,密度是钢的2.5倍。[12](p134~135)美英军队的贫铀弹使用铀钛合金,密度大于18g/cm3,穿透力超过了钨合金。[21](p170)美国空军在海湾战争中共发射94万发30毫米贫铀炮弹,半数留在伊拉克境内,半数留在科威特境内;美国陆军共发射4000枚贫铀穿甲弹。[12](p135)科威特和伊拉克境内至少有320吨贫铀弹片,270吨来自空中力量,50吨来自地面力量。[22]从美军的实验数据来看,1枚120毫米口径穿甲弹会产生900~3400克氧化铀尘埃。[20](p10)海湾战争结束8年后,英国记者尼克·科恩(Nick Cohen)从原子能机构的一间办公室偷带出一份绝密档案,档案称科威特和伊拉克战场至少有40吨放射性尘埃。[23]

贫铀还被用来维持战斧巡航导弹的平衡。战斧巡航导弹主要用于对敌战略目标和居民区附近及内部的各类目标进行精确打击,截至1991年2月1日,联军至少发射了282枚。[24](p25~29)贫铀在导弹爆炸后同样会燃烧、变成氧化铀尘埃。这并没有被纳入残留物的统计范围,而实际上更加不容忽视,因为它们更接近城市、乡村等人居环境。

由此可见,贫铀弹残留物有三个鲜明特点:一是具有化学毒性和轻微的放射性;二是以残片甚至微粒的形式大量存在;三是分布范围更广。在海湾战争结束后,联军老兵中出现了“海湾战争综合症”,伊拉克南部平民患白血病、癌症和先天畸形的比率也大大增加。这与贫铀到底有没有关联?应当如何看待这一问题?

人们在贫铀弹问题上存在着一些共识,可概括为“体外无害论”。据美国食品与药品管理局(FDA)的实验,士兵在装有贫铀弹的车辆中连续呆20~30小时只会受到相当于一次X光胸透的辐射量。弹药中的贫铀是固态的,不会被摄人人体,而其发出的a射线也不能传播很远,一张纸就可挡住。[12](p135)

与“体外无害论”相应的是“体内有害论”,但人们对致病机理、影响程度和致病种类的认识存在着较大分歧,关于贫铀弹问题的论争也主要是在“体内有害论”范围内展开的。

从致病机理来看,美国国防部一方认为,贫铀进入人体后,其重金属化学毒性要比辐射的负面影响更大,其论据是,贫铀进入人体后,其重金属毒性会危害肾脏等组织,而辐射过于微弱,可以忽略不计。[25]而罗萨莉·贝特尔(Rosalie Bertell)一方则认为辐射才是主要致病原因,其论据有两方面:首先,贫铀在燃烧后以氧化物形式存在,氧化铀微粒可溶性差,即使进入人体也难被吸收,其化学毒性难以释放;其次,铀在人体内会继续衰变、产生新的放射性物质。贫铀的主要部分是铀238,会衰变产生钍234,钍234衰变产生镤234,镤234衰变产生铀234。铀238、钍234和镤234是贫铀中放射能的主体。“这种不断产生新放射性物质的过程,使我们在探讨老兵的病患时不能仅考虑铀238的影响。”[20](p18)

从影响程度和致病种类来看,美英军方机构一方认为不足以致命、甚至不足以致病,国际黄十字组织①等非官方组织一方则认为不仅致命,而且持久,对于未成年人则更为危险。

美英军方机构的论据来自对本国参战老兵的医学跟踪观察。美国国防部从1993年起开始对33名被贫铀弹碎片所伤的老兵进行跟踪观察,1998年时范围又扩大到曾吸入贫铀微粒的官兵和曾进入被贫铀弹摧毁的军车的官兵。其报告称,身体曾嵌入贫铀弹片的官兵,尿铀含量在10年后仍很高,但也未出现肾功能异常、白血病、骨癌、肺癌等与铀相关的不良后果。[25]

国际黄十字组织一方的论据来自对伊拉克战后平民特别是儿童健康状况的调研。美国约翰·霍普金斯大学的学者发现,海湾战争以来,伊拉克国内癌症、白血病的发病率增长了7倍。[20](p30)儿童由于处于生长期,细胞分裂频繁,更易受到辐射伤害。[12](p135)一位记者在萨达姆儿童医院采访时就得知,在该院收治的白血病患儿中,最小的只有11个月大,妇产科的护士还证实有大量先天缺陷的婴儿,自己常被接生出的婴儿吓坏。[20](p30)

从上述论争我们不难发现,论争双方虽然都将人作为研究基点,但具体的研究对象却不一样,使得具体结论趋于“矛盾”。

美英军事机构一方的研究,以本国老兵为对象,通过十多年的跟踪调查得出贫铀微粒即使进入人体也不足以致命的结论。这一研究的基点是人,对象是离开战场环境的老兵,其结论只适用于这一对象,而不能断言贫铀对所有人都没有致命威胁。

国际黄十字组织一方的研究,以在战场生活的平民为对象,通过绝症患病率的增加和婴儿先天缺陷率的上升,表明贫铀的辐射性并不容忽视。此类研究的基点也是人,对象则是生活在战场环境的平民,其结论同样也只适用于这一对象,不能断言贫铀对所有人都是致命威胁。

可见,论争双方的依据本身都是正确的,但其性只能支持其研究对象,结论并不具有普遍性。而且,这种仅以人自身为研究基点的研究,往往只见树木不见森林。我们确实需要从整体上认识这一问题,但简单地将“树木”扩大到“森林”是不可取的。因此我们需要思考,怎样的研究基点才能保证我们对这一问题的认识既有广度又有深度。

(三)研究基点应是战场环境与人的互动

笔者认为,尽管研究的具体对象复杂多样,但其基点却可以统一在战场环境与人的互动上。战场环境自身在变化,战场环境中的人也在变化,二者间的能量交换和相互影响在后者离开前者时就停止了,只有继续居住在战场环境中的人才继续着这种互动。因此具体的研究对象可以根据这种互动的中断和持续分为两类:一类是曾在战场环境中摄入贫铀微粒、但又在较短时间便离开的人,如各方老兵,尤其是美英老兵;一类是持续生活在战场环境之中的人,不仅有可能在战争中摄入贫铀微粒,而且还可能在战后持续的交换能量中摄人更多的贫铀微粒,如伊拉克平民。

________________________

①The Yellow Cross,总部设在维也纳的国际救援组织,主要救援对象是儿童。

美英老兵在海湾战争结束后,大都很快远离战场,被贫铀弹所伤的军人则更早就回到正常的生活环境。此后他们与贫铀的关联仅仅体现在尿铀含量上而未患病或死亡,是可以理解的。

而对伊拉克平民来说,其生活环境已被战争深刻地改造,贫铀弹残片和贫铀微粒不仅遗留在战场,也遗留在人居环境中。他们虽不曾为贫铀弹片所伤,但其与环境间长久的能量交换,使食物链和外在辐射成为了摄入贫铀微粒的主要途径,伊拉克平民白血病患病率和婴儿先天缺陷率的上升,也是不足为怪的。

其实,上述论争双方都从侧面印证了世界卫生组织(World Health Organization)关于贫铀弹问题的报告:“(贫铀带来的)健康后果取决于个体所接触贫铀的物理及化学性质,也取决于接触的程度高低和时间长短。长期接触贫铀的工人会出现肾损伤,但若停止过量的铀接触,肾功能便会恢复正常;若一定剂量的辐射粒子长存于肺中,则可诱发肺癌。”[26](piv)

以此为基点来看贫铀弹问题,我们便可接受相关研究结论的较大差异,也不会简单地认为差异源于研究者做的手脚(尽管这种可能始终存在)。立足这一基点,也有助于我们从整体上探讨高技术条件下的人、战争与环境的关系。

四 反思——来自伦的思考

上述分析表明,人与自然环境的战争不会随着人与人的战争的结束而结束,因此,对高技术战争的反思不能仅局限在“人事”领域,而必须进一步对战争伦理做新的思考。

(一) 战争伦理与国家利益

霍尔姆斯·罗尔斯顿(Holmes Rolston)曾经说过:“在任何一个共同体中,不受伦理限制的力量都是粗鄙的,破坏性的。”[27](pⅢ)人类在使用暴力时有其行为规范体系,即战争伦理。现代战争伦理是以两次世界大战为契机,在批判和反思西方资产阶级传统战争伦理的基础上形成的,主要包括和平原则、战争目的正义原则及作战行为人道原则,[28](p2)总体上回答了“为何使用暴力”、“如何使用暴力”这两个问题。

1.现代战争伦理的作用。

回顾,战争伦理在一定程度上制约着人类的军事活动。两次世界大战是两场现代化的屠杀,战争逐渐非人化。“血淋淋的杀人行动变成了按钮或开关即可解决的遥远事情……从高高的轰炸机看下去,地面上的一切不再是活生生的人和物,而变成一个个无生命的投弹目标。”[20](p71)二战结束以来的战争法,非常重视对战争受难者的保护。以1949年的《日内瓦公约》为例,其中《改善战地武装部队伤者病者境遇的日内瓦公约》(第1公约)、《改善海上武装部队伤者病者及遇船难者境遇的日内瓦公约》(第2公约)、《关于战俘待遇的日内瓦公约》(第3公约)和《关于战时保护平民的日内瓦公约》(第4公约)就体现了国际社会对战争的伦理诉求。

海湾战争中,联军部分遵守了《日内瓦公约》,选择空袭目标时“不仅要避免民用设施和平民的损失,还更加小心地避免破坏清真寺、宗教圣地和古迹……对军民两用设施的攻击常在夜间实施,因为夜间在该设施内的执勤人员和外面的行人较少”[3](p153)。

尽管战争伦理对制约人类军事活动有一定作用,但其局限也非常明显。

2.现代战争伦理的局限与成因。

人们在战争伦理和国家利益间往往选择后者,战争伦理此时的脆弱性就是其最大的局限。

首先,在“为何使用暴力”的问题上,国家利益不容战争伦理“侵犯”。在西方传统的正义战争思想中,战争只是最后的手段。“但总有人乐意选择战争……战争在这里更像是首要手段,而非最后手段。”[30](p189)在伊拉克入侵科威特当天,美军中央总部司令就准备好了两套作战方案,同时有两个航母编队向海湾开进,7个陆军旅、3个航母编队、14个战斗机中队和1个战略轰炸机中队在3周内部署完毕。[3](p75~80)美国从未积极介入过同时代非洲部族间的战争,因为那无关其国家利益。伊拉克入侵科威特则触动了美国的利益,赢得战争至少可实现两个战略目标:一是基本控制世界最大的石油产地,保证其能源安全;二是基本排除前苏联在中东地区的影响,势力继续向东渗透。

其次,在“如何使用暴力”的问题上,国家利益同样不容战争伦理“侵犯”。以贫铀弹为例。贫铀成为武器原料,是因为其密度高、燃点低、价格低、供应足。美国军方在认识到“废物利用”可以提高经济和军事效益的同时,也注意到了辐射问题。美国陆军环境政策中心(U.S.Army Environmental Policy Institute)认为,尽管贫铀的辐射是轻微的,但还应“存放到有相应能力的仓库中”[20](p9)。美国军方对贫铀弹问题也有“预见性”,美国国防部的下属部门在战前就警告使用贫铀弹会造成严重的健康和环境后果。但这种“预见性”并未阻止贫铀弹的大量使用,也未促使英美清扫战场。战争伦理与国家利益的选择取向便体现于此:贫铀弹是击穿伊军坦克和装甲车的利器,而战场在国外且远离本土,于是英美不仅可以忽略“预见”到的后果,最终还可以袖手旁观。

现代战争伦理的局限性是多种因素造成的。

首先,现代战争作为战争伦理所约束的客体,具有复杂性。战争一般有正义与非正义之分,和平原则与战争目的正义原则反对非正义战争、强调自卫战争具有正义性。但战争的暴力属性决定了即使是正义的一方,也不能始终保证其作战行为的人道性,因为尽管“在战争中达到目的的方法是多种多样的,但战斗是惟一的手段,一切要服从用武器解决问题这个最高法则”[31](p64)。在这种情况下,人们往往谴责非正义的一方、回避正义一方不人道的作战方式,或将其视为正义和合理的惩罚,淡化了暴力战争的严重后果。

其次,现代战争伦理的发展和更新滞后于战争形态的发展。这体现了人类认识与实践的辩证关系。战争伦理的每一次发展和更新都是战争“启发”的结果,是人们亡羊补牢、努力限制战争残酷性的结果。这种滞后性客观上限制了人们约束未来战争行为的能力。

3.反对霸权主义和强权政治。

追求和平、反对战争,首先就应反对霸权主义和强权政治。西方军事集团或军事强国凭借自身强大的综合国力,希望通过军事手段来实现和平手段达不到或很难达到的政治目的。海湾战争是伊拉克追求地区霸权和美国追求全球霸权、奉行强权政治的一次交锋。如果说海湾战争尚有驱逐侵略者的正义性和联合国授权的合法性,那么从其后的科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争来看,不仅全有“新干涉主义”的影子,而且没有联合国授权,战争门槛也一再降低,存在着日趋频繁的可能性。

因此,在军火巨头还是西方政党政治的主要赞助者的时候,在霸权主义野心和冷战思维远未从政治家头脑中消失的时候,在世界反战力量尚难制止战争的时候,我们只能将部分希望寄托在战争伦理的充实与更新上,借此约束人类的战争行为——不仅包括人与人的战争,也包括人与自然的战争。

(二) 环境伦理与人类命运

现代战争伦理不仅在制约人与人的战争时存在局限,对危及人类命运的人与自然的战争也不具约束力,有待充实和更新。环境伦理是用以充实和更新战争伦理的更好选择。

1.环境伦理及其作用。

战争伦理本质上考虑的是人与人的关系,是“人们寻求某种能使他们最佳地适应人类共同体的道德”的“人际伦理学”,[27](pvi)只重“人事”的氛围使人们很难意识到人类的战争也是人与自然的战争,而且后者不会随着前者的结束而结束。

环境伦理在一定程度上是能拯救环境于战争、进而拯救人类的“尊重生命的伦理学”。在用环境伦理评判战争时,“深究哪方应为生态环境灾难负责并非问题的实质,其实战争双方都未顾及周围环境,双方在这点上都是有罪的”[10](p42)。

环境伦理从人与环境的关系出发,倡导人与环境和谐共处,可以为战争伦理提供新的视角,使战争决策者和指挥者尊重环境以及所有生存于其中的生命。加入环境伦理要素的战争伦理,可以更好地约束人类的行为,减少选择战争手段解决政治问题的几率,减轻人类战争带给环境的伤害,并使环境在战争之后还有恢复的希望与能力。从历史经验来看,这要比通过军备竞赛达成“平衡”或在惨烈的战争后“痛定思痛”更具合理性。因为军备竞赛要耗费大量宝贵的资源,其所达成的“平衡”也会很快被新的不平衡所打破;人们在付出了惨重代价后“痛定思痛”固然可取,但是人们在下一场战争后很可能已经失去了生存的基础、丧失了亡羊补牢的机会。

2.反对狭隘的人类中心主义。

从环境伦理的角度更新战争伦理,需要突破狭隘的人类中心主义的思维定势。

人类中心主义通常有三种:第一种是认识论意义上的人类中心主义,指人通过思考所提出的环境道德;第二种是生物学意义上的人类中心主义,强调人作为生物需要维护生存和发展权;第三种是价值论意义上的人类中心主义,认为人的利益是道德原则的惟一相关因素,只有人才有资格获得道德关怀,人之外的其他存在物都只有工具价值。[32](p54)

主张人类中心主义的国内外学人,大多是在第一和第二种意义上使用“人类中心主义”的,而主张超越人类中心主义的人则是在第三种意义上来使用的。我们要反对的正是价值论意义上的狭隘的人类中心主义,因为人们滥用科技的传统在很大程度上根植于此。

在价值论意义上,人是自然的主人,人通过获取自然资源满足和提高自己的生活水平,不必考虑自身行为对自然的影响。同样,人们是科技的发明者、使用者和传承者,科技作为征服和改造自然的工具而存在着,人们将科技用于生产生活,也将科技滥用于战争,结果“人道”的高技术战争却撼动了人类生存的根基。

可以说,前述海湾战争的过程和战后的恢复工程,都是狭隘的人类中心主义价值观的体现。人们认为不应为了环境和不确定的未来而过多地约束自身,也不必善待“沉默”的环境。

笔者认为,高技术条件下的环境伦理,应介于生态中心主义和狭隘的人类中心主义这两极之间,既不将环境凌驾于人之上,也不将人凌驾于环境之上,而是在承认人类主观能动性的同时,也关注和维护自然环境及其生态系统的完整与安全。毕竟“自然不是我们可以随意助长、重建和管理的事务,它是我们生存的根基”[27](pvi)。

总之,高技术战争使人与环境的互动关系更趋紧张。现有的战争伦理对战争行为的制约是有限的,环境伦理对战争伦理的充实和更新事关人类命运。我们从根本上反对霸权主义和强权政治,反对狭隘的人类中心主义,有助于追求人类社会永久和平、人与自然和谐共存的理想。

:

[1] W. M. Arkin, D. Durrant, M. Chernl. Modern Warfare and the Environment:A Case Study of the Gulf War [M]. Geneva: Green Peace International,1991.

[2] J. O' Loughlin, T. Mayer, E. S. Greenberg. War and Its Consequences: Lessons from the Persian Gulf War [M]. New York: HarperCollins College Publishers,1994.

[3] Department of Defense, U. S..Final Report to Congress: Conduct of the Persian Gulf War [R]. Washington D. C.,1992.

[4] T.M. Hawley. Against the Fires of Hell : The Environmental Disaster of the Gulf War [M]. Orlando.. Harcourt Brace Jovanovich,1992.

[5] A. H. Abdzinada, F. Krupp. The Status of Coastal and Marine Habitats Two Years after the Gulf War Oil Spill[M]. Brussels: Commission of the European Communities,1994.

[6] Tahir Husain. Kuwaiti Oil Fires : Regional Environmental Perspectives [M]. Oxford: Elsevier Science Ltd.,1995.

[7] Bertrand Chattier. An Environmental Assessment of Kuwait : Seven Years after the Gulf War [R]. Geneva: Green Cross International,1998.

[8] J. F. Dunnigan, A. Bay. From Shield to Storm [M]. NewYork: William Morrow and Co Inc.,1992.

[9] Dhari A1-Ajmi, Raafat Misak, Marzoug Alghunaim. Oil Trenches and Environmental Destruction in Kuwait : One of Iraq's Crimes of Aggression [M]. Almansouria: Center For Research and Studies of Kuwait,1998.

[10] Rosalie Bertell. Planet Earth : the'Latest Weapon of War[M]. London: Woman's Press Ltd.,2000.

[11] Hans-Jörg Barth. The Coastal Ecosystems 10 years after the1991 Gulf War Oil Spill[DB/OL]. http: //www. uni-re-gensburg, de/ Fakultaeten/ phil_ Fak_Ⅲ/ Geographie/ phygeo/ downloads/ barthcoast, pdf,2002-05-03/2003-12-21.

[12] S. Bloom, J. M. Miler, J. Warner, P. Winkler. Hidden Casualties: Environmental, Health and Political Consequences of the Persian Gulf War [C]. London: Earth Scan Publications Ltd.,1994.

[13] KUWAIT, Landmine Monitor Report 2000 [DB/OL]. http://www, icbl. org/lm/2000/kuwait,2005-02-28/2005-03-08.

[14] P. J. West. Earth: The Gulf War's Silent Victim [A]. Yearbook of Science and the Future [Z]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc,1993.

[15] United Nations Environment Programme. Desk Study on the Environment in Iraq[R]. Geneva: UNEP,2003.

[16] The Dupuy Institute. Landmines in the 1991 Gulf War: a Survey and Assessment [DB/OL].http://www.dupuyinstitute,org/pdf/m-4minesgulfwar,pdf,2002-01-28/2004-01-16.

[17] Eric Prokosch. The Technology of Killing : a Military and Political History of Antipersonnel Weapons [M]. London;Zed Books Ltd.,1995.

[18] Ken Ringle. After the Battles, Defusing the Debris[N].Washington Post,1991-03-01.

[19] KUWAIT. Landmine Monitor Report,2003 [DB/OL]. http://www, icbl. org/lm/2003/kuwait, html,2005-02-28/2005-03-08.

[20] Laka Foundation. Depleted Uranium : a Post-War for Environment and Health [R]. Amsterdam: Laka Foundation,1999.

[21] 栾恩杰.国防科技名词大典:兵器卷[Z].北京:航空出版社,兵器工业出版社,原子能出版社,2002.

[22] Department of Defense. U.S. DUin the Gulf War [DB/ OL]. http://deptoymentlink, osd. mil/du_library/gulfwar. shtml,2003-06-18/2003-09-16.

[23] Nick Cohen. Depleted Uranium: deadly weapon, deadly legacy? [N]. Guardian,1999-05-09.

[24] Marvin Pokrant. Desert Storm at Sea : What the Navy Really Did [M]. Westport: Greenwood Press,1999.

[25] Department of Defense. U.S. DU-Health Concerns [DB/ OL]. http://deploymentlink, osd. mil/du_library/health. shtml,2003-06-18/2003-09-16.

[26] Department ot Protection of the Human Environment, WHO. Depleted uranium : Sources, Exposure and Health Effects[R]. Geneva: WHO,2001.

[27] 霍尔姆斯·罗尔斯顿.环境伦[M].杨通进译.北京:社会出版社,2000.

[28] 朱之江.战争伦理研究[M].北京:国防大学出版社,2002.

[29] 霍布斯鲍姆.极端的年代:上册[M].郑明萱译.南京:江苏人民出版社,1999.

[30] A. J. Coates. The Ethics of War [M]. Manchester: Manchester University Press,1997.

[31] 克劳塞维茨.战争论:第1卷[M].军事科学院外军部译.北京:商务印书馆,1997.

[32] 杨通进.人类中心主义与环境伦理学[J].中国人民大学学报,1998,(6).