试论政治因素及政府政策对中国现代昆虫学发展的影响

关键词:昆虫学 科技 政治

科学技术的迅猛发展,使其在人类生活中扮演着越来越重要的角色。科学技术和政治之间的互动关系也越来越明显。科学技术所体现的巨大物质力量和精神力量对政治有重大影响。科学技术通过经济和军事所显示的强大力量,已成为综合国力的重要标志。反之,国家政治对科技发展也有着极其重要的影响。国家的政治需要和宏观调控决定着科技发展的方向,同时科技发展也需要国家通过科技政策和科技立法为自身提供良好的物质条件和学术环境。

新中国成立以来,长期实行计划经济体制,在科研管理体制上也实行高度集中的行政管理。因而,政治及政策因素对科学技术发展的影响在我国表现得尤为突出,中国昆虫学50年的曲折历程清楚地表明,国家的政治活动往往左右科学研究的命运。

一、近50年中国昆虫学的发展历程

20世纪上半叶,近代昆虫学研究在我国得到开展。但由于战乱频仍,政局动荡不安,缺乏一个统一、有力的中央政权,政府没有制定和实施一贯有效的科学发展计划和保障措施,我国的昆虫学研究进展缓慢,研究人员缺乏,机构组织散漫,整个昆虫学的基础甚为薄弱。

中华人民共和国的成立,为科技发展提供了必要的政治前提和社会条件。中国昆虫学呈现出蓬勃发展的态势。但在近50年里,昆虫学的发展并不是一帆风顺的,而是经历了大的波折和起伏。

1949~1966年,是中国昆虫学科研体系完整建立和昆虫学研究初步繁荣的时期。其间虽经历了“大跃进”和“反右倾”,在科技战线出现过瞎指挥、浮夸风等现象,但1961年党和政府调整了科学技术工作中的偏差,保证了科研工作得以正常进行。昆虫学研究在短暂停顿后又得以快速发展。新中国成立后短短10余年里,在各级农业科学院(所)、中国科学院、高等院校的有关部门及医学、林业、粮食、铁道等科研系统内基本建立起比较完备的中国昆虫学研究和机构。昆虫学各主要学科取得显著进展,新的分支学科得到建立和发展,研究成果增长迅速。从1949年到1962年即发表、出版各类13952篇,是建国前50年文献总数(7262篇)的1.9倍[1] 。

1966年开始的十年动乱,使我国的昆虫学研究工作遭到严重破坏。建国后17年的科研成就被完全否定。昆虫学研究机构大多被搬迁或解散,科研设备和实验基地被毁坏,研究资料大量散失。《昆虫学报》、《昆虫知识》、《动物分类学报》等各种学术刊物被迫停刊,全国性的学术交流陷入停滞。全国高等学校停止按计划招生。昆虫学许多领域的研究拉大了与国际先进水平的差距。

1978年3月,中共中央在北京召开了全国科学大会,批判了在科技战线推行的极左路线,提出了我国发展科学技术的一系列重要方针政策。从此,中国昆虫学进入深入发展时期。昆虫学教育重新走上正轨。昆虫学研究机构逐渐恢复并不断完备。机和信息技术、生物技术等先进的研究方法和研究手段得到广泛应用。基础研究日益受到重视,各分支学科的研究不断深化、细化,昆虫分子生物学等新的研究领域得到拓展。农林医牧重要害虫得到有效控制,并发展成熟以生态学、经济学和社会学理论为基础的害虫综合治理技术体系。资源昆虫的利用不断深化并形成产业化。新的昆虫学刊物不断创办。继《昆虫学报》、《昆虫知识》、《动物分类学报》复刊以后,又先后创办了《昆虫分类学报》、《昆虫天敌》、《动物学研究》、《昆虫学研究集刊》、《动物学集刊》、《武夷科学》、《森林病虫通讯》、《昆虫与植病》、《生物防治通报》、《寄生虫与医学昆虫学报》、Entomologica Sinica(《中国昆虫科学》)(1994)等昆虫类相关刊物。

回顾新中国成立以来50年昆虫学的发展历程,可以清楚地表明,政治环境对科学研究的发展具有至关重要的影响。半个世纪里中国昆虫学一波三折的发展轨迹,正与建国后中国社会政治环境的变迁紧密合拍。因此,能否处理好政治与科学之间的关系,关乎我国科技发展的命运。

二、政治及政策因素影响昆虫学发展的案例

(一)群众运动与昆虫学

政治因素与政府政策对昆虫学的影响,还表现在与昆虫学有关的几次群众性运动中。这些群众性运动都是由政府发起、组织、领导的。政治挂帅,科学技术和群众运动相结合是这些运动的主要特点。这几次群众性运动对某些昆虫学分支学科的研究尤其是应用性研究有重要影响。

1、爱国卫生运动与医学昆虫学

世界上一半以上的人体传染病是以医学昆虫作为媒介而传播的,加之因它们刺叮吸血等活动对人畜造成的骚扰和影响,对人类健康构成严重威胁。新中国成立前,我国仅疟疾的发病人数每年就达3000万例,1900—1949年因鼠疫死亡102万余人[2] 。因此,建国后中央政府十分重视媒介昆虫的防治,并开展了长期的群众性除四害(其中包括蚊、蝇、蟑螂和臭虫等)爱国卫生运动。

爱国卫生运动的开展最初缘于抗美援朝期间美国进行的细菌战。1952年春,侵朝美军在朝鲜战场和我国东北地区投下大量带菌毒虫,危害当地居民的生命安全,昆虫学家刘崇乐、马世骏、何琦、陈世骧、朱弘复等和其他科学家一起,不顾生命危险,深入现场,调查研究,以大量科学事实,向全世界证实了美军的罪行,并指导军民消灭了大量的细菌毒虫。

是年,中央决定开展以反对美帝细菌战为中心的爱国卫生运动,成立由党政军和有关部门领导组成的中央爱国卫生运动委员会,作为领导机构。最初的任务是消除病媒,粉碎美国细菌战。随着朝鲜战争的结束,1955年后,以除“四害”、讲卫生、消灭疾病为主要内容。根据中共八届三中全会的精神,1958年中共中央发布了关于开展以除“四害”为中心的爱国卫生运动的通知;国务院发出关于除“四害”讲卫生的指示。初定苍蝇、蚊子、老鼠和麻雀为四害。1959年将麻雀改为臭虫。随后,在全国城乡掀起了以除“四害”为中心的爱国卫生运动的高潮。

在这场运动中,医学昆虫的研究与防除受到空前的重视,并被赋予了政治任务的色彩,要求在若干年内消灭主要传染病及其传病媒介。1956年1月,中共中央政治局提出的《全国农业发展纲要草案》第26条指出,从1956年开始,分别在7年或12年内,基本上消灭危害人民最严重的疾病,如丝虫病、黑热病、流行性乙型脑炎、鼠疫、疟疾等。上述疾病皆由医学昆虫为传染媒介。又第27条关于除“四害”中提出,从1956年开始,分别在5年、7年或12年内,基本上消灭老鼠、麻雀、苍蝇、蚊虫。1958年在全国实行工农业生产大跃进,要求卫生领域也要实行大跃进,其突出表现就是大力开展以除四害、讲卫生、消灭主要疾病为中心的爱国卫生运动。1958年2月12日《中共中央、国务院关于除四害讲卫生的指示》中指出:“目前党和政府的迫切任务,就是要坚决地积极地领导这一运动,在今年春夏两季把这一运动发展到全国一切已经基本上实现了社会主义所有制改造的地方,真正达到家喻户晓、人人动手的程度。要在今年春季,使每一省、市、自治区,每一县区,每个乡镇,每个合作社、厂矿、机关、学校、部队,都订出自己除四害、讲卫生的年度计划和长期计划,而且务必在今年内打下实现长期计划的巩固基础。……除四害讲卫生运动的决定关键,在于党的领导。各级党组织的第一书记对于这一运动必须亲自动手,抓规划,抓宣传,抓检查评比,并且要推动各单位的行政负责人同样亲自动手。”[3]

爱国卫生运动的开展,迫切需要相关科技、尤其是医学昆虫知识的支持,因此,广大昆虫学工作者纷纷投身于医学昆虫的研究,极大地促进了对蚊、蝇、白蛉、蠓、蚋、蚤、虱、臭虫、蜱螨等进行区系调查、分类鉴定、生物学、生态学、传病关系和防治的研究,使我国医学昆虫学在短时期内得到了快速发展,取得了显著成就。以研究为例,医学昆虫研究论文在同期昆虫学论文中占有相当大的比例。仅从1949~1959年的十年间,即发表相关论文500余篇[4] 。以《昆虫学报》为例,在1950创刊后的十年间,《昆虫学报》共发表研究论文334篇,其中医牧昆虫类论文数量最多,达87篇,占同期论文总数的26.1%[5] 。朱弘复以《昆虫学报》和《动物分类学报》这两种刊物为依据,对1949~1979年30年间的昆虫分类学论文进行了统计分析,结果表明,在19个目和蜱螨的共475篇分类研究论文中,数量最多的是有关双翅目论文123篇;其次是螨类论文67篇;蚤目论文44篇,排第4位。上述论文绝大多数以医学昆虫分类研究为主,即医学昆虫方面的论文约占总数的一半[6] 。由此可见对医学昆虫研究的重视程度及其丰富成果。

医学昆虫研究的大量成就促进了媒介昆虫的防制,短短十几年里,数十种危害人民身体健康和生命安全的重要虫媒病如黑热病、腺鼠疫、疟疾、丝虫病、斑疹伤寒、恙虫病及森林脑炎均得到有效控制,个别已接近基本消灭。

2、土农药运动

1958年在全国掀起的土农药运动是又一个政治挂帅的群众性运动的典型。

土农药是利用天然出产的各种资源,经过简单的加工制造而成的一种农药,是区别于一般化学合成农药的通称。土农药包括植物性药剂、动物性药剂和矿物性药剂,其中主要是植物。与化学合成农药相比,土农药具有来源广、品种多、数量大、费用低、用法简便等特点。我国使用土农药防治害虫,已有悠久,但大规模广泛的使用是在1958年全国工农业生产大跃进的时候。

1958年全国农业生产大跃进,各地普遍开展了群众性的防治病虫害运动。在大跃进期间,为了达到全面消灭害虫的目的,强调普遍施用药剂杀虫,农药的需要量骤然增加,化学农药一时不能满足要求,因此,在化学防治方面,提出“土洋并举”的方针,要求各地结合当地的条件大力发展土农药,弥补化学合成农药的不足。全国掀起了一个轰轰烈烈大搞土农药的高潮,各地兴办了很多土农药厂,发掘利用的土农药多至500余种,采制1000多万吨。按全国播种面积21亿亩计算,平均每亩用土农药约10斤;在药剂防治的应用上,土农药约占70%[7] 。

1959年农业部在农业大跃进的基础上进一步提出“全面防治,土洋结合,全面消灭,重点肃清” 的植保方针。要求全党全民一齐动手,开展一个声势更为浩大的彻底消灭农作物病虫害的运动;在爱国卫生运动方面,要求除四害运动做到彻底消灭干净。因而,对农药的需求更为迫切。全国各地掀起更大规模的土农药运动。许多地区提出非常宏大的土农药规划。江西省提出“人人采药、队队建厂、坵坵使用、块块丰收”的口号;山西省的口号是“土洋并举、大小结合、利用矿藏、采集毒草、保证作到用多少有多少,何时用何时有,要什么有什么”;福建省采取全面发动群众大搞土农药运动,生产计划是1500万吨,这个数字相当于1958年全国土农药使用量的总和[8] 。

土农药运动轰轰烈烈的开展,一定程度上推动了植物保护和农药科学的相关研究。各级农业科研部门和相关研究单位均进行了土农药的分析、筛选和提制研究。在土农药运动中,中央组织有关十个科研单位联合组成土农药科学研究办公室,对全国的土农药样品进行了分类鉴定、化验分析、提纯精制、药效测定和贮存保管等的研究试验工作,并根据各地资料汇编成《中国土农药志》一书。《昆虫知识》(1959年第1期)特地出版了土农药专号。

土农药在防治棉田斜纹夜蛾、水稻螟虫及稻飞虱等害虫上收到一定的效果。但各地生产的数百种土农药,大多配制技术粗糙,有效成分低,药效不稳,难以达到预想的防治效果。然而受到当时浮夸风的影响,各级政府过于强调土农药的使用效果,使众多昆虫学家和广大农民投入到大搞土农药的运动中,造成了资源的大量浪费。

(二)政府植保方针的变迁及其对害虫防治科技的影响

新中国成立后,政府有关部门主持制定过一系列植保方针,用以指导当时的农业病虫害防治工作。随着政府相关方针政策的变化,我国害虫防治科技的发展出现了几次大的转折。

我国1950~1955年农业害虫防治的方针是“防重于治”。1956年适值全国农业合作化高潮,鉴于DDT等有机合成农药在害虫防治中的明显功效,提出了“有虫必治,重点消灭”的方针,其后又提出“全面防治,重点消灭”。“1956年到1967年全国农业发展纲要(修正草案)”具体规定“从1956年起,分别在七年或十二年内,在一切可能的地方,基本上消灭危害农作物最严重的虫害和病害,……各地区应当把当地其他可能消灭的主要虫害和病害,列入消灭计划之内。”1958年全国农业生产大跃进,次年农业部提出了新的方针:“全面防治,土洋结合,全面消灭,重点肃清”。上述方针在防治目标上强调对害虫的彻底消灭,防治措施上强调使用化学农药,化学防治面积在短短几年内迅速扩大。1952年各种化学农药的供应量为1717吨,化学防治面积3000万亩;1957年化学农药供应量增至148 985吨,化学防治面积增加到5亿亩。1958年全面大跃进以后, 1958年化学农药的使用量达478 000吨,防治面积13亿亩[9] 。在这种以“消灭”为目标的植保方针指导下,植保工作以化学防治为中心,生物防治等其他防治措施没有得到应有的理解和重视。

1975年5月,农林部根据国际IPM理论的发展和国内植保工作的形势制定了“预防为主,综合防治”的新方针,其原则是:“以防作为贯彻植保方针的指导思想,在综合防治中,要以农业防治为基础,因地、因时制宜,合理运用化学防治、生物防治、物理防治等措施,达到经济、安全、有效地控制病虫为害的目的。”这一时期在防治方针中开始关注生态环境问题。化学防治和生物防治的综合受到更多关注,生物防治受到或多或少的过分强调,但化学防治仍是最主要的防治措施。

80年代中期,随着国外新型农药特别是菊酯类杀虫剂的大量涌入和生产管理体制的原因,化学农药出现大量、不合理的使用,由此引起了一系列生态环境与社会问题,如天敌大量杀死,生态平衡遭到破坏;害虫抗药性日趋严重;环境污染和农药残留危害人类健康。因此,政府开始重视化学农药对生态环境的破坏性。1986年提出新的综合防治原则:“综合防治是对有害生物进行科学管理的体系,它从农业生态系总体出发根据有害生物与环境之间的相互联系,充分发挥控制因素的作用,因地制宜协调应用必要的措施,将有害生物控制在经济受害允许水平之下,以获得最佳的经济、生态和社会效益”。这一新的防治方针包含了三个基本观点,即生态学观点、经济学观点和社会学观点,实际上与60年代中期在国际上兴起的害虫综合治理(Integrated Pest Management,IPM)的内容一致。与传统综合防治相比,害虫综合治理在防治策略上是一次飞跃。前者主要依靠化学农药追求农业经济效益,后者要求在保护环境的前提下重视天敌的自然控制作用,即在重视生态效益的前提下获得经济效益。

“六五”期间,害虫综合治理研究开始列入国家科技攻关计划。从项目实施以来,我国在综合治理的研究与推广应用上取得了显著成效。应用基础性研究越来越受到重视,如长距离迁飞与短距离扩散的行为研究,为害损失模型的研究,主要害虫经济损失阈值和防治指标研究,寄主植物对害虫的耐性和抗性研究,无明显形态区分的近缘种鉴定,寄生性天敌寄主卵膜结构和卵的营养成分研究等,均取得了明显进展。这些研究为科学防治提供了重要依据。在应用技术研究方面,继续研究种植制度与抗虫性品种控制害虫的作用;试验了解决害虫抗药性问题的技术措施;生物防治受到极大的重视并得到了迅速的进展,微生物杀虫剂的生产技术和产量不断提高,利用人工卵大量繁殖赤眼蜂的技术达到国际领先水平,以天敌蜘蛛为主要生防因素的防治面积不断增加[10] 。

90年代以来,我国的IPM技术已与可持续发展理论接轨,使无公害农业和防灾减灾有机地结合起来。据不完全统计,80年代初期,我国综合治理面积仅130万hm2左右,80年代中期扩大到460万hm2,90年代综合治理面积每年以150~200万hm2的速度递增,到1999年,全国粮、棉、油、糖、菜、果、茶等十多种作物上实施IPM的面积达2800万hm2以上[11] ,取得了显著的生态效益、经济效益和社会效益。

因此,害虫防治科技的变迁也从一个方面说明,政府的正确决策是学科发展的必要前提。

三、政府主导科研活动的利弊分析

新成立后,由于受国家体制、计划体制、背景和经济基础的影响,我国在科学技术管理上实行全面与直接的政府干预,在科技政策上,主要采取计划推动、行政安排。

在特定的条件下,这种高度集中的计划管理模式可以依靠强大的行政力量,以高层的集中领导和严密组织,对全国有限的人力、物力、财力及资源进行全面的调配和使用,能使有关国计民生的重大科技问题得到尽快解决,并促进相关分支学科、方向在短期内取得显著进展。我国“两弹一星”的研制成功无疑是计划科研体制下最有代表性的硕果。

我国在蝗虫治理研究上取得的巨大成就也是一个典型事例。由于蝗虫的严重危害,党中央和各级政府对蝗灾控制和蝗虫研究高度重视,中央人民政府在农业部病虫害防治局内专门设置治蝗处,统一领导全国治蝗工作。1953年开始在全国主要蝗区建立了蝗虫防治站。在科研力量上,以华北农业科学研究所(1957年改为中国农业科学院)和中国科学院昆虫研究所为主,调集全国昆虫、植保等研究人员,深入蝗区,开展全面的调查研究与防治工作。通过各级政府、科技人员和广大群众的共同努力,几千年来危害深重的蝗灾终于得到有效控制,1950~1997年间,累计净改造蝗区面积367.8万hm2,使蝗区面积由新中国成立初期的521万hm2减少到90年代的153.2万hm2,共减少70.6%[12] 。在治理蝗虫的过程中,50~60年代昆虫生、昆虫生态学等分支学科以蝗虫为主要研究对象,在飞蝗的区系分类、形态学、组织学、生理、生态等基础理论及飞蝗治理技术等方面做了大量工作,取得了丰富成果,促进了相关学科的。

然而,政府在科技管理工作中也存在诸多问题。

首先,科技规划及科技政策的制定,主要是以政府的意志为转移。政府决策者需要科研活动产生直接和迅捷的经济效益,注重科技的功利性和实用性,难免在科技管理中存在急功近利,尤其是一些不具备短期效应的基础性研究容易受到忽视,使科技的长远发展缺乏后劲。

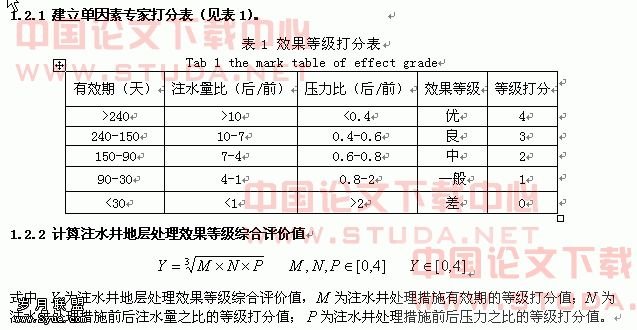

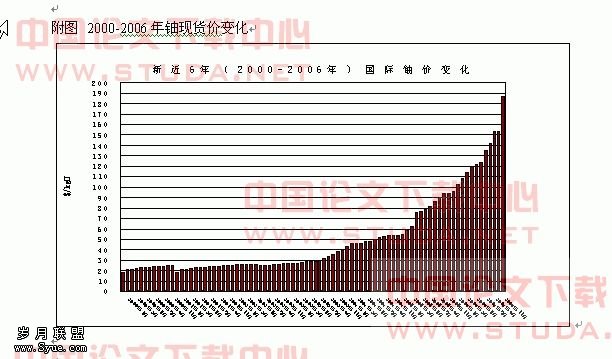

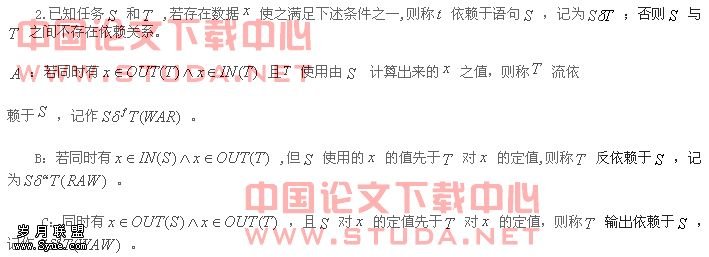

改革开放以来,尽管我国科技研究开发经费(R&D)的绝对值逐年增加,但占国内生产总值(GDP)的比重却呈下降趋势。即使在90年代后期这一比重有所上升,2000年达到了1%,但仍远低于发达国家及新兴化国家的水平。总的来说,我国科技投入的强度不足。从图1中可知,在总量不足的研究发展经费中,还突出地存在内部结构比例不当的问题,尤其是基础研究的投入比重过低,多年来一直徘徊在5%左右的水平。以2000年为例,我国研究与发展经费中,应用研究占26.39%,试验发展经费达68.43%,基础研究的比重仅为5.18%。而发达国家一般在15%以上。

图2 R&D经费内部结构比例的国际比较

资料来源:国家统计局、科学技术部《中国科技统计年鉴》2001年,中国统计出版社,2002年。

这种重功利轻基础的现象在昆虫学50年的发展中也很突出。“科学研究与生产建设相结合,是新中国昆虫学的总方向”[13] 。这一指导方针对农业昆虫学、医学昆虫学等应用性学科的发展起到了推进作用,也解决了国家发展过程中的许多重大问题。但是长期以来过分强调科学研究为生产实践服务的方针,加之由于国家资金有限,只能投入到当前在生产建设领域急需解决的课题中,使我国的昆虫学基础研究受到制约。甚至一度把基础研究视为“三脱离”而加以批判。

即使是对基础性研究本身,也强调其成果的实用性。如昆虫分类学本是一门基础性分支学科,但长期以来直接为生产建设服务的指导思想,导致分类学研究成果大多局限于与农林生产和医学保健密切相关的目科,如代表我国昆虫分类最高水平的《中国动物志·昆虫纲》各卷,基本以具有重要经济意义的目科为对象。而大量的分类空白,妨碍了研究的不断深入。这种现象在昆虫生理学、昆虫病理学等学科中也普遍存在。甚至可以说,整个中国昆虫学都严重缺乏基础研究。

基础性研究的不足,反过来妨碍了突破性应用成果的创新。在比较突出的某些应用研究领域,虽然部分成果一度处于世界领先水平,但由于没有基础研究和基础性应用研究作支撑,缺乏发展后劲,逐渐与世界先进水平拉开了差距。如建国以来我国生物防治科技取得了突出成绩,但目前已知的和正在利用的生防资源相当有限,主要集中于赤眼蜂、苏云金芽孢杆菌。生防资源的调查、收集、筛选、改良等基础性研究领域受到忽视,分子生物学水平的研究不足,深入的理论研究难以开展,妨碍了生物防治的深入发展。我国昆虫分子生物学研究在短短十几年里取得了令人瞩目的成就,特别是在转基因抗虫作物和重组病毒作为表达载体等应用性研究方面进展较快;但由于对不具直接应用价值的基因研究不足,一些目的基因上游和下游的研究工作相对薄弱,因而昆虫分子生物学方面的研究缺乏创新。

这种高度集中的科技管理模式的另一个重要弊端是:整个科技工作长期以来被纳入意识形态领域,形成科学技术政治化的倾向,这和当年连绵不断的政治运动是分不开的。其表现之一是强调科学技术直接为政治服务。大跃进期间在害虫防治领域的一些群众运动是其具体体现。当时为服务于“赶英超美”的政治目的,在害虫防治工作中也出现了高指标、浮夸风,要求以政治挂帅,大力开展除“四害”运动和土农药运动等群众性运动,在短期内彻底消灭重要病虫害。这种全民动员的群众性运动虽然在一定促进了全国范围内病虫害的研究和防治,但同时也造成了人力、物力的巨大浪费。一方面广大昆虫学科研工作者必须投身病虫害防治的第一线,难以潜心从事自己的专业研究,专业荒疏、设备闲置、学非所用、用非所学;另一方面,群众性的技术革新和技术革命运动,不切实际地要求生产第一线的工人、农民普遍进行媒介害虫和农作物病虫害的技术研究,既直接影响了工农业生产,其成果最终也难以转化为真正有用的产品。

科学政治化还表现为以政治手段干预科学争论。50年代李森科事件对我国整个生物界的影响是一个典型事例[14] 。

20世纪30年代,苏联遗传学界出现了李森科学派同持摩尔根遗传学观点的科学家之间的争论,在苏共中央和斯大林的直接干预下,这场争论后来发展为意识形态批判和政治批判。新中国成立初期,在全面学习苏联的过程中,苏联的这套做法被引入中国,出现了以行政手段支持李森科学派、压制另一派的情况,摩尔根学派的遗传学在我国也被扣上了种种政治帽子。持摩尔根遗传学观点的科学家大都遭到批判。从1952年秋季开始,摩尔根学派遗传学课程在各大学基本停止讲授,明显地以摩尔根学派理论为指导的研究工作也全部被迫停顿。在多数农业系统的院校和研究机构中,已有显著成就的杂交育种工作也被视为“摩尔根主义的碰运气的方法”而全部中断。

中共中央提出“百花齐放,百家争鸣”这一发展和科学的根本方针后,1956年8月在青岛召开的遗传学会议使这种“一家独鸣”的局面有所改观。但此后不久,我国学术界又被卷入接连不断的政治运动和政治批判之中。当中国的遗传学研究受到重创的同时,在世界范围内,遗传学正在取得迅速发展。四十年代以后,孟德尔、摩尔根的遗传学理论已越出动植物界,在微生物界也得到证实,从而打开了利用微生物研究遗传学的大门。生化遗传学也取得了重大成就,“一个基因一个酶”的相对应关系已经得到公认。多年来寻找的基因的有机化学实体找到了答案,这就是脱氧核糖核酸(DNA)的发现。1953年建立起DNA双螺旋结构的分子模型,此后又掀起了探讨遗传密码的热潮。而由于李森科事件的影响,中国的遗传学乃至生物学为此付出了沉重的代价。

上述事例表明,用政治力量和行政方法直接干预自然科学研究工作,只会破坏和干扰科学技术自身的健康发展。因此,党和政府在科技管理中,不仅要尊重经济,更要尊重科技发展的内在规律,给予科学研究必要的自由空间和充分的经费支持,并保持方针政策的稳定性和连续性。

21世纪人类正步入知识经济的新时代。科教兴国与可持续发展已成为我国的基本国策与发展战略。我国将在2010年前后,基本形成适应社会主义市场经济体制和符合科技发展规律的国家创新体系,显著提高我国的自主创新能力。为了实现这一目标,政府在科技规划中应做到统而不死、散而不乱,把宏观管理的重心始终放在提供有利于科研创新的社会保障条件上,加强对基础科学的投入力度,增强科学技术基础与后劲,保证科学研究能力的持续与平衡发展。

Abstract: Since 20th century, the relationship between science and politics have been increasingly close. Influenced by the political system and the development level of economics and science, the People’s Republic of China took strong administrative measures to control science. By analyzing the historical development of entomology in China during the past 50 years, the paper dissects the influence of politics and policy on the development of science and technology in China.

Key words: entomology; science and politics

注释

[1] 王华夫:《昆虫学综述》,北京:《中国昆虫学会1962年学术讨论会会刊》。第333页。

[2] 柳支英、陆宝麟主编:《医学昆虫学》,出版社,1990年,第6~7页。

[3] 1958年2月13日《人民日报》,1959年《人民手册》转载,大公报社,1959年9月。

[4] 柳支英:《新中国医学昆虫学的进展》,《昆虫学集刊》,科学出版社,1960年。第273页。

[5] 刘崇乐:昆虫学报的第一个十年。《昆虫学报》第10卷第1期,1960年2月。

[6] 朱弘复:《中国昆虫分类学、昆虫形态学三十年》,《昆虫学报》第22卷第3期,1979年8月。

[7] 赵善欢:《十年来中国农业害虫防治的成就》,《昆虫知识》1959年第8期。

[8] 本刊编委会:《迎接进一步大搞土农药运动》,《昆虫知识》1959年第1期。

[9] 中国农业科学院植物保护研究所农药研究室:《十年来我国杀虫药剂的以及在防治害虫中发挥的作用》,《昆虫知识》1959年第8期。

[10] 周大荣等.中国有害生物综合治理的原则与实践.北京:第十九届国际昆虫学大会报告集,1994.77~84.

[11] 朱恩林.中国农作物生物灾害防治回顾与展望.植保技术与推广,2000,20(2).

[12] 朱恩林主编:《中国东亚飞蝗发生与治理》,中国农业出版社,1999。

[13] 朱弘复等:《十年来的中国科学——生物学:昆虫学》,科学出版社,1961年,第47页。

[14] 关于李森科事件及其影响,参见李佩珊、孟庆哲等编《百家争鸣——发展科学的必由之路》,商务印书馆,1985年;及谈家桢、赵功民主编《中国遗传学史》,上海科技出版社,2002年,第49~118页。