145例支气管哮喘的危险因素研究

来源:岁月联盟

时间:2010-07-13

【关键词】支气管哮喘 呼吸道感染 危险因素

支气管哮喘是一种严重危害人类健康的多发病和常见病。近年来世界各地哮喘的发病率和死亡率一直呈逐年增高趋势。在我国发病率有1%~4%,常因患者缺乏有关的哮喘知识和对自身病情严重程度认识不足以致缺乏恰当的而出现反复发作。目前国内外对于哮喘的病因研究还不十分明确,发病机制尚未完全阐明,也无特效治疗方法。因此探寻支气管哮喘探索发病率增加的原因,寻求有效的临床防治对策已经成为迫在眉睫的课题。本文通过对145例支气管哮喘病例进行统计分析,探讨其发病的各种影响因素,为寻求病因、发病、发生机制和临床防治提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2005年1月至2007年10月住院记录完整的哮喘病例145例。其中男性68例,女性77例;年龄在16d~93岁之间。病程1小时~50年。以上病例均符合支气管哮喘的诊断标准[1]。对所收集病例的性别、年龄、发病时间、过敏史、遗传因素、致病因素、诱发因素、合并症等资料进行统计分析,寻找支气管哮喘的发病危险因素。

1.2 统计学方法 采用SPSS12.5软件进行统计学分析,组间差异经χ?2检验,结果以P<0.05为差异有显著性。

2 结果

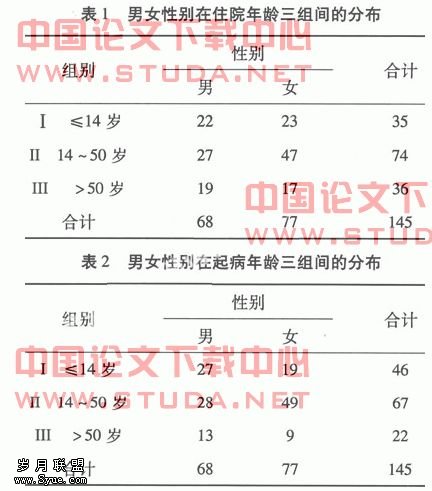

2.1 年龄 就住院年龄而言,男、女性别分布在三组之间有显著性差异(P<0.01)(如表1示):就起病年龄而言,男、女性别的分布在≤14岁、14~50岁、>50岁三组之间亦有显著性差异(P<0.01)(表2)。

2.2 年龄与发病时间 住院年龄16d~93岁,住院患者中儿童(≤14岁)哮喘有35例占24.14%。14~20岁的患者有5例占3.4%,20~30岁的患者有11例占7.6%,30~40岁的患者有25例占17.2%,40~50岁的患者有33例占22.8%,老年性哮喘(50岁以上)有36例24.83%。起病年龄16天~86岁。其中3岁前起病的有20例占13.8%,3~14岁之间起病的有26例占17.9%,儿童(≤14岁)以前起病的占31.7%,20岁以前起病的占37.2%。

通过对145例患者首次发病月份的统计,结果提示:哮喘的发病有明显的季节性(春、夏、秋、冬季各占20.0%、20.7%、?33.1%、26.2%),好发时段集中在7、8、9月占36%,其次是12、1月占18%。哮喘患者一天内发病时间有明显集中趋势。高峰时间为6时左右,高峰时段集中在5:00~8:00,其次是22:00~24:00之间,而且临床症状较重。

2.3 致病和诱发因素 74例51.03%没有明确的致病和诱发因素,71例48.97%有比较明确的致病和诱发因素(主要由受凉、感冒引起的上呼吸道病毒感染和细菌引起的支气管炎或肺部感染的有52例73.24%,由花粉、油烟、尘螨、药物、油漆、香水、刺激气味、激动、接触装潢材料等引起者有15例21.12%,运动性哮喘有3例4.23%、妊娠性哮喘有1例1.41%)。将141例患者的致病因素中的呼吸道感染和非呼吸道感染因素按不同起病年龄段(3岁、14岁、40岁、40岁以上)进行对比。3岁以前有明确的致病因素的7例患者中,呼吸道感染(尤其是病毒感染)作为致病因素的有6例占85.7%,3~14岁有明确的致病因素的12例患者中呼吸道感染作为致病因素的有9例占75.0%,20~40岁25例患者中呼吸道感染作为致病因素的有20例占?80.00%。

2.4 过敏史与遗传因素 45例患者中44例30.3%有明确过敏史,其中药物过敏者有33例占22.7%(青霉素类25例、磺胺类6例、喹诺酮类3例、氨基糖甙类3例、氨基酸1例、氨茶碱2例、红霉素1例等),对油烟、花粉、油漆、酒精、牛奶、西红柿、面粉、菠菜、韭菜、煤气、尘螨、鱼、虾等过敏者有14例占9.7%。

18例12.4%有明确的哮喘家族史(父亲7例38.9%,母亲7例38.9%,兄弟和/或姐妹2例11.1%,共计一级亲属16例?88.89%,爷爷、奶奶、舅舅、姑姑等二级亲属2例11.11%)。

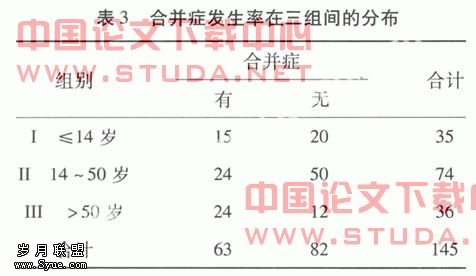

2.5 合并症 合并症的发生率在(≤14岁、14~50岁、>50岁)三组之间有显著性差异(p<0.01):>50岁的患者合并症发生率最高占66.67%、≤14岁的患者次之占42.86%、而14~50岁的患者合并症发生率较低32.43%(表3)。

3 讨论

3.1 性别因素 有报道:哮喘的发病与性别关系不大,成人男女患病率大致相同[2]。本文将哮喘患者的年龄按≤14岁、14~50岁、>50岁分成三组进行了性别与哮喘发病关系的分析。发现:就住院年龄而言,在≤14岁和>50岁的哮喘患者中男性占的比例较大,在14~50岁患者中女性占的比例较大。就发病年龄而言,在>50岁后和≤14岁前男性发病的比例较大,在14~50岁年龄段女性发病的比例较大。这一结论提示:在≤14岁和>50岁的年龄段男性患病的构成比较高,在14~50岁年龄段女性患病的构成比较高。

3.2 年龄因素 许多研究表明儿童哮喘的发病率较高[3],这可能与以下因素有关:(1) 儿童身体尚未发育成熟,气管狭窄,呼吸道清除能力差,容易发生阻塞,并且儿童的免疫力差,容易分生呼吸道感染(主要是病毒),导致儿童发生哮喘。(2) 儿童对外界环境的变化很敏感,对寒冷季节的适应能力差,冷空气刺激或气压减低时常可直接诱发哮喘。本文显示:住院患者中儿童和老年性哮喘患者所占比例较大。儿童起病的比例也较大。表明:儿童哮喘患病和发病的构成比均较高;老年性哮喘患病的构成比也较高。

3.3 遗传因素 哮喘是遗传和环境双重因素作用的结果,是一种具有复杂性状的,具有多基因遗传倾向的疾病[4]。其特征为外显不全、遗传异质化、多基因遗传、协同作用。特应性素质是哮喘发病的内在因素,大量研究证实哮喘具有明显的家族遗传倾向,在与哮喘患者有血缘关系的各级亲属中,患有包括支气管哮喘在内的特应性疾病的患病概率增高。发病概率:一级亲属>二级亲属>三级亲属。本文结果显示哮喘的发病与过敏体质关系密切,且有明显的遗传倾向。与以上观点相一致。有关报道提示母系对特应性疾病的遗传概率的影响比父系更大,本文未得出这一结论。这可能与病例数较少、病例来源较为局限有关,若进行大范围内的社会调查研究可能会得出以上结论。 3.4 致病和诱发因素 哮喘致病和诱发因素很复杂,在不同年龄段呼吸道感染都是哮喘最主要的致病因素和诱发因素之一。特别是呼吸道合胞病毒(RSV)、鼻病毒、流感病毒、副流感病毒和腺病毒尤为重要[5]。虽然有关研究表明吸烟与哮喘关系密切[6],但本研究未得到证实。哮喘的起病有明显的季节性,7、8、9月高发,其次是12、1月。这可能与秋季环境中尘螨等抗原数量较高、气候环境变化较大等因素有关。一天内发病时间有明显集中趋势,高峰时间为6时,高峰时段集中在5:00~8:00,其次是22:00~24:00之间,而且症状较重。哮喘患者多数在夜间及凌晨发作,其原因可能是当这些患者夜间吸入较冷空气后,导致气道黏膜热损失增多。也有可能与迷走神经昼夜变化和胆减能受体刺激引起支气管痉挛并相对狭窄有关。国内也有报道,哮喘患者在夜间血浆内皮素1(ET-1)分泌明显比白天多,而呼气峰值流速(PEP)则在夜间明显下降。

3.5 合并症 哮喘患者合并症的发生率较高。>50岁的患者合并症发生率最高,≤14岁的患者次之。这可能与老年患者吸烟、肺功能减退、病程长反复发作感染等有关,而儿童患者抵抗力较低、免疫力较弱、肺功能相对较差、呼吸道防御功能尚未发育健全等因素有关。另外,有关报道:鼻炎、湿疹、荨麻疹等过敏性疾病与过敏性哮喘的发病关系密切。

参 考 文 献

1 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南(支气管哮喘的定义、诊断、及和管理方案)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2003, 26(3): 132-138.

2 叶任高, 陆再英, 谢毅,等. 内[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 65-73.

3 朱红. 北京延庆支气管哮喘流行病学调查结果[J]. 北京大学学报(医学版), 2007, 39(5): 494-497

4 Huang SK, Mathizs RA.Evidence for asthma susceptibilitygenes on chromosome 11 in an African-American population[J]. Hum Genet, 2003, 113(26): 71-75.

5 Golightly, Larry k, Greos, Leon S. Generation Antihistamines: Actions and Efficacy in the Management of Allergic Disorders[J]. Drugs. 2005, 65(3): 341-384.

6 Suzuki K, Tanaka H, Kaneko S.Respiratory symptoms and cigarette smoking in 3197 pulmonologist-based asthmatic patients with a highly prevalent use of inhaled corticosteroid[J]. J Asthma, 2003, 40(9): 243-250.

上一篇:主动脉窦瘤破裂的外科治疗