骨保护素与急性心肌梗死近期预后关系的研究

来源:岁月联盟

时间:2010-07-13

【关键词】 心肌梗死; 骨保护素;预后

骨保护素(OPG)为成骨细胞分泌的一种糖蛋白,是肿瘤坏死因子受体超家族成员,是骨代谢的一个重要因子[1]。近来研究发现,OPG不仅参与急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI) 的发病而且能够提供AMI的预后信息[2]。国内尚无相关报道。于2006年1月至2007年12月收治125例急性心肌梗死(AMI) 患者,研究不同治疗方法对AMI 患者骨保护素(OPG)的影响及初步探究其与急性AMI近期预后的临床关系。

1 一般资料

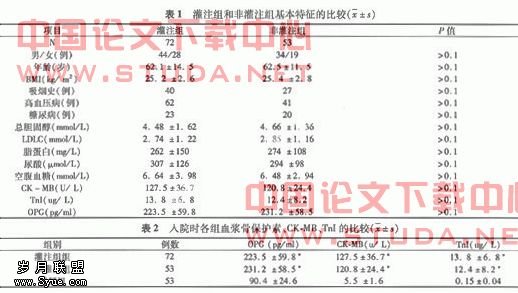

AMI组:本组125 例, 男78 例, 女47 例; 年龄32~78 岁,平均( 64.4±13. 5) 岁; 均为AMI 患者。 入选标准:AMI均符合诊断(典型的胸痛持续时间超过30 min ; ST段上抬> 0.2 mV ;血浆心肌酶学升高超过正常2 倍以上) 。排除标准: 年龄< 18 岁或> 85 岁, 合并自身免疫性疾病, 合并血液系统疾病及恶性肿瘤, 体温>38℃和( 或) 合并严重感染, 严重肝、肾功能不全, 近期有手术、外伤、妊娠史。125例分为两组: 灌注治疗组72例;其中有49例行静脉溶栓治疗,23例接受经皮冠状动脉介入治疗。非灌注治疗组53例。对照组:选择健康体检者53 例作为正常对照组。其中男30 例,女23 例,年龄38~78 岁,平均(62.2 ±10.2) 岁。均无心脏及肾脏疾患。两组间年龄、性别等指标间差异无统计学意义。

1.1 方法

1.1.1 治疗方法 灌注组患者入院6 h 内均行急诊经皮冠状动脉介入治疗( PCI)或静脉溶栓治疗。非灌注治疗组未行PCI 及溶栓治疗。两组内科治疗措施基本一致。

1.1.2 检测方法 所有患者入院时检查血液生化、肌钙蛋白I( TnI) 、血常规及心电图, 应用武汉博士德公司的EL ISA 试剂盒测定入院后第2天清晨血浆OPG浓度(OPG1) 、入院后第14天清晨血浆OPG 浓度(OPG2)。

1.1.3 随访 平均随访观察3个月,观察住院期间和3个月主要心脏不良事件(major adverse cardiac events , MACE) (心源性死亡、再次心肌梗死、梗死后心绞痛、继发心衰的复合终点) 发生率。

1.2 统计学方法

应用SPSS13.0统计软件, 所有数据均采用均数±标准差(x±s) 表示。两组间的比较采用独立样本t检验; 计数资料采用χ2检验。

2 结果

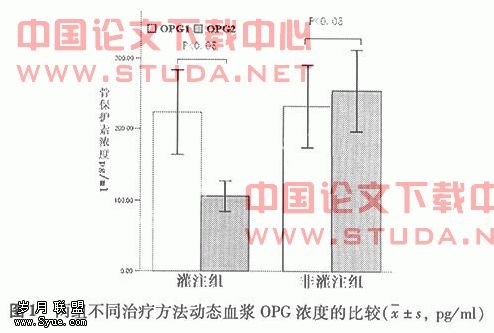

2.1 血浆OPG 浓度的变化 两组患者的年龄、性别、病史、CK-MB、TnI 等无显著性差异, 见表1。两组AMI 患者血浆OPG 浓度在入院时均无显著性差异,但均较对照组高(P<0.01)。 见表2。第14天灌注组血浆OPG 浓度(106.4±21.3)pg/ml较入院时显著下降( P<0.05), 而非灌注组第14天血浆OPG 浓度(259.5±57.8)pg/ml反而较入院时显著增高(P<0.05), 见图1。

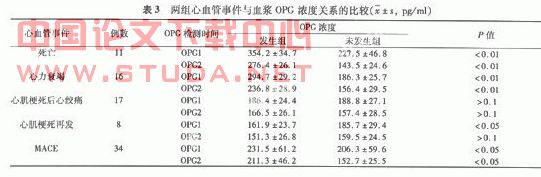

2.2 血浆OPG 浓度与主要心脏不良事件的关系 125 例AMI 患者在住院期间和平均3个月的随访期中,共有11 例患者死亡(8. 8 %) ,死亡患者的血浆OPG 水平较高,差异有统计学意义(P<0. 01)。16例患者出现心力衰竭,心力衰竭患者的血浆OPG 水平较高,差异有统计学意义(P<0. 01)。3个月内共有34 例(27.2 %) 患者发生MACE ,MACE发生者入院血浆OPG1水平明显高于未发生者,差异有统计学意义(P<0.05)。而心肌梗死后心绞痛OPG水平在两组间没有明显差异无统计学意义(P>0.1)。再发心肌梗死OPG水平在起病初期未发生组高于发生组(P<0.05),14 d后两组间差异无统计学意义(P>0.1)。见表3。

2.2 血浆OPG 浓度与主要心脏不良事件的关系 125 例AMI 患者在住院期间和平均3个月的随访期中,共有11 例患者死亡(8. 8 %) ,死亡患者的血浆OPG 水平较高,差异有统计学意义(P<0. 01)。16例患者出现心力衰竭,心力衰竭患者的血浆OPG 水平较高,差异有统计学意义(P<0. 01)。3个月内共有34 例(27.2 %) 患者发生MACE ,MACE发生者入院血浆OPG1水平明显高于未发生者,差异有统计学意义(P<0.05)。而心肌梗死后心绞痛OPG水平在两组间没有明显差异无统计学意义(P>0.1)。再发心肌梗死OPG水平在起病初期未发生组高于发生组(P<0.05),14 d后两组间差异无统计学意义(P>0.1)。见表3。

2.3 再灌注与与心血管不良事件的关系 两组患者在住院期间和平均3个月的随访期中,灌注组的死亡、心力衰竭、MACE发生率较非灌注组低,差异有统计学意义(P<0.05);而两组的心肌梗死后心绞痛、再发心肌梗死的发生率差异无统计学意义(P>0.1)。见表4。

3 讨论

AMI的预后是一个倍受关注的问题, 如何在AMI 早期识别高危患者,进而采取积极的干预措施,使患者获得更好的预后显得尤为重要。最近研究发现OPG/RANKL/RANK轴在调节先天和后天免疫反应中发挥作用;通过激活T细胞,树突状细胞及促进前B细胞的成熟、抗体的应答而导致急性冠脉综合征患者的血管壁基质降解、炎症反应[3,4]。骨保护素(OPG) 属于肿瘤坏死因子受体超家族成员,为NF2κB 受体活化剂配体( RAN KL) 的可溶性诱饵受体;通过与RANK的配体RANKL结合而完全抑制RANKL与受体的相互作用[5]。在心血管系统中,正常情况下血管内皮细胞和血管平滑肌细胞表达OPG,而RANKL仅在钙化的血管以高浓度形式表达[6]。血管壁持续性炎症是动脉粥样硬化症的特征[7]。矿物质沉积和动脉壁钙化是粥样硬化进展的共同特点;而软骨内骨化是冠脉钙化的潜在可能的病理生理机制之一[8]。动脉粥样硬化患者RANKL水平增加导致粥样斑块破裂可能使斑块由稳定形式转变为不稳定形式[9,10]。主动脉粥样斑块形成的患者血浆OPG水平增加,而且其水平升高会导致冠心病的发病率及严重程度增高[11]。最近的研究发现大多数糖尿病患者OPG较hs-CRP, IL-6等危险因子更能预测心血管系统亚临床疾病和近期心血管事件的发生[12]。

本研究中急性AMI 出现24 h 内,血浆OPG浓度升高。灌注组第14天血浆OPG 水平较入院时明显降低(P<0.05), 而非灌注组第14天OPG 浓度反而较入院时升高,两组比较有显著性差异(P<0.05)。此结果提示血浆OPG 水平持续升高与坏死心肌未实现早期再灌注有关。本研究亦显示了血浆OPG 浓度与AMI 后心血管事件的关系:随着OPG浓度高, 随访期死亡、心力衰竭、MACE的发生率相应增加(P<0.05), 表明血浆OPG水平可作为AMI随访期MACE发生的一个独立预测因素。本研究还发现,血浆OPG 浓度与心肌梗死后心绞痛和再发心肌梗死关系不大(P>0.1),考虑原因为再发心绞痛和心肌梗死的发生除与已有病变有关外,还受到多种因素的影响。本文中灌注组MACE发生率较非灌注组明显下降(P<0.05),这与多数研究的结果相符,提示尽早的再灌注治疗对心肌梗死患者是有益的。

下一篇:产褥期抑郁症