制约课程评价改革的几个因素

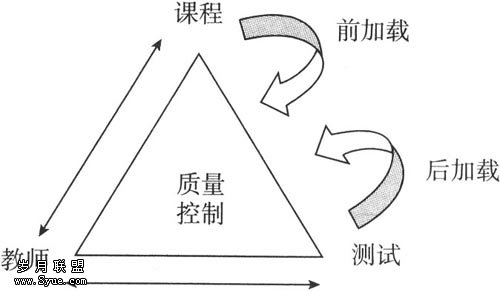

摘要:课程评价正在成为基础课程改革中的焦点和难点,课程评价改革也因此被认为是课程改革的瓶颈,突破瓶颈是一个关系到课程改革全系统的问题,但实事求是地弄清制约课程评价改革的条件因素,无疑是系统中的一个基础性问题。社会实际水平是选择适切性课程评价的客观条件,制度化课程管理是课程评价改革的中介性阻障,教师素质状况是选择适切性课程评价的主观条件,而课程与教学传统则是课程评价改革无法逾越的精神文化事实。

关键词:课程评价;课程改革;制约因素;走出困境

Abstract: Curriculum evaluation is becoming the key point and difficult problem in the basic education reform. Thus curriculum evaluation reform is regarded as the bottle-neck of curriculum reform. Whether we can break through the bottle-neck has great concern with the whole system of curriculum reform. Yet, practically and realistically making clear the conditional elements restricting curriculum reform is undoubtedly a basic problem in the system. The practical level of social development is the objective condition to choose suitable curriculum evaluation. Systematic curriculum management is the intermediary obstacle of curriculum evaluation reform. Teachers’ quality is the subjective condition to choose suitable curriculum evaluation, and the tradition of curriculum and teaching is the reality of spirit and culture which curriculum evaluation reform can not surpass.

Key words: curriculum evaluation; curriculum reform; restricting element; break through the dilemma

课程改革中的课程评价从来就是一个无法回避的关键性问题,它以其判断与评定实践的课程价值与理论的课程价值之间的适切性功能左右着课程改革。在课程理论与实践隔离或者尖锐冲突的情况下,评价往往会遭遇到双向两难困境。基础教育课程改革中,课程评价恰恰步入了这样的困境:它适应理论则陷入实践困境,它适应实践则无法向理论负责。时下有关课程评价理论的研究,有关这些理论应用于实践的理论研究都很丰富,但评价实践的研究却相对单薄,它们之间的适切与否也就成了悬念。不同层次的实践者们在悬念的一端众说纷纭,说评价是课程改革的瓶颈,是扼住课程改革咽喉的关键,他们责难理论脱离实际;理论家在悬念的另一端也有言说,他们责难实践滞后于理论。本文提出有关课程评价改革的制约因素问题来讨论,一是因为这个问题既是课程评价遭遇两难困境的原因也是摆脱两难困境的前提,二是因为有关制约课程改革与发展的条件因素问题的研究不多。或许因为这是个略有课程理论常识的人都熟知的问题吧,时下引进外域的课程往往不同时研究彼时彼地的条件因素,改造本土的课程也往往不同时研究此时此地的条件因素。这就像改造植物栽培技术不讨论气候、土壤、光照、水资源等条件一样,是个脱离实际的问题,这个问题不解决,必然滋生理论的教条主义和实践的形式主义。

笔者认为,实事求是,一切从实际出发,是我们在基础教育课程改革中必须坚持的在一切指导思想和方法论之上的立场,一切试图创造改革实绩的课程理论研究也无疑应当立足于研究实际问题,因为“课程的任何改革都受到准备工作的质量和学校教学文化水平的制约”[1](277),而无论是准备性的外部条件,还是有关教学文化水平的内部条件,无疑都是实际的,也是我们不同程度地忽视了或没有引起足够重视的。本文主要讨论社会发展实际、课程管理实际、教师素质现状以及课程与教学传统等条件因素对课程评价改革的制约性。

一、社会发展实际:一个课程评价改革适切性的客观条件

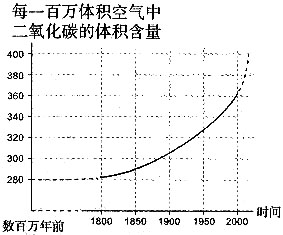

课程评价改革是课程改革系统中的关键环节,人们研究课程变革乃至教育变革问题时无不关注评价问题,但评价改革成败总会与适切性的条件相联系,社会发展水平就是其中最基础性的客观条件。譬如,当人们觉察到教育系统对创新的抵制问题时,就曾经敏锐地指出过它的评价问题:“教育正处在十字路口:它应该彻底抛弃僵化、尖子主义、封闭性和在学生面前设置的人为障碍,它应该勇敢地接受新的内容、原则和方法”。[1](117)可以认为,这样的教育改造观点,其中的评价观点,与新课程改革中的观点就有着内在的一致性。而教育也要创新,教育也处在十字路口,评价也迫切需要抛弃僵化、尖子主义、封闭性等等,而且它还显示出了必要性必然性乃至紧迫性。但是,这样的评价变革如果应用于我国的评价实践,可能还必须考虑它的适切性问题,而这个适切性问题首先就是与社会发展的实际水平之间的适应性。因为毕竟这是发生在发达国家20世纪70~80年代的教育觉察,是基于这种觉察所提出来的选择性的改革观念、抛弃僵化的和尖子主义的评价观念,它必然有彼时彼地的客观条件,而这些条件可能不同于我们今天的条件,还可能比我们今天普遍意义上的条件还要更优越。

当我们立足于自己的社会发展水平,不得不慎重考虑不同地区之间、城乡之间的差别,不得不考虑社会发展趋势对未来适应性人才规格的需求,不得不考虑社会可提供的物质资源对选择评价方法的支持可能性的情况下,如果选择这样的评价应用于实践,可能就会遇到困难。据此可以判断,我们今天教育现实中存在着的评价僵化问题、步入尖子主义误区问题、封闭性问题等等,在有些情况下可能是无奈的选择。譬如人们常说,都懂得一卷定“乾坤”的不合理,但眼下的确找不出更合理的办法。其实,并非是找不出更合理的办法,我们译介过来的外国的合理的办法就很丰富,而是我们不具备采用更合理办法的客观条件。因此,评价改革的艰难就在于从实际出发有效地采用合理的办法。

我们无法否认时下恶性的考试竞争与优质教育资源的欠缺相关,诚然我们也无法否认基础教育资源分配不公,民众对基础教育的基础性的认识有偏差。前者正是人们试图把课程评价与选拔性质的考试区别开来的外显的障碍,也是众多的课程评价理论及方法不能被实践者真正认可并实施的原因之一,因为人们争取优质教育资源的动机显然是在选拔性的考试,而不在评价理论中的发展性、过程性、生成性等等的美好观念。而后者实际上是一种内在的公民素质障碍,这种障碍从更广泛的家庭乃至全社会范畴,把基础教育甚至幼儿教育都纳入了选拔性质的考试系统之中,导致少年儿童甚至幼儿都承受起了本该由成人承受的恶性竞争,也导致了多数中小学生厌恶学校学习。对此外显的或内在的障碍,我们诚然应当承认孩子是无辜的,的确是成人各色各样不正确的甚至扭曲的思想、观念、行为制造了这一切。但是又有谁能否认多数成人内心里的无助与无奈呢?每当教育恶性事件发生之后,教师或家长总是会痛苦地重复着同一句话:“我这都是为了他(她)好”。人们或许会嘲弄这句话的不理智,但同时也会伴以无奈的哀叹吧?这是否正是一种双向两难困境的结果呢?

其实,这种外显的或内在的障碍,说到底还是与社会发展水平相关,正是这种水平制约着高等教育发展的规模,也制约着由不同层次的人才组成的社会人才结构,而这种结构则意味着竞争,意味着选拔与淘汰,意味着选拔与淘汰的层层下移,这才导致了试图超越选拔与淘汰的各种评价理念不被认可,各种先进的具有发展意义的评价方法实施不利。譬如,各种研究性的课题及其评价、综合实践活动课的课题及其评价、发展性评价和表现性评价以及学生成长记录袋评价等等,它们在教育资源丰富的发达国家就可以是完全意义上的课程评价,这种完全意义,不仅在于这样的评价已经被纳入了毕业、升学等的必备条件里,还在于这就被视为他们的课业,学生无需另外承受应对严峻的选拔所不可避免的繁重课业。而我们的课程实践者连同学生则必须应对选择,由此他们只以部分的精力来参与这类课程评价也就力所不及了,而由于这类评价实际上不与选拔直接相关,即使力所能及学生们也未必尽力。

另外,我们在许多新的课程评价案例中都看到过这样一些方法:它们需要以特定的师资力量以及物质基础为支持,倘不具备这样的力量和基础,实施就会受阻。譬如,时下的许多评价案例会建议师生在网上交流,或者是在运用教育技术设备、运用条件充分的实验室的情况下进行,我们就不能不考虑到不具备这种条件的地区、学校、教师、学生们的望洋兴叹。如果有些建议竟然让绝大部分的实践者陷入“巧妇难为无米之炊”的境地,就只能是无的放矢了。我们既无法让一位普通教师面对数倍于小班化教学的班级人数完成某些繁琐细致的评价,也无法让连办学基本条件都不具备的贫困地区的孩子在他们的成长记录袋里放置追踪录制的音像资料,那么,此类评价就只能在有条件的地区或学校实施,或者只能有选择地在某些地区或学校实施,这可能都与社会发展水平及条件相关。

二、课程管理实际:一个课程评价改革适切性的中介条件

尽管人们在论及课程改革带来的变化时都会论及课程管理,而课程管理作为宏观的课程实施也的确关系重大。如果说制度化课程的意义在课程的教学层面稍有松动的话,那么它在课程的管理层面却可以说依然顽强。如此判断,这对于基础教育课程改革的管理者而言或许太过尖锐,毕竟我们的管理,在形式上是发生了重大变化的。管理不仅前所未有地体现在各种名目的规划图表数据里,更体现在与时俱进不断更新的手段或者先进的设备上。但是,这里遮蔽了两个最容易被忽视的问题:一是相当普遍意义上的管理思想和管理理念依然执著于经验论,许多基层的课程管理者一向是凭经验实施管理,真正凭管理科学实施管理的不多,新形式或新设备往往遮蔽了旧思维,它们的更换常常只是经验论更换了包装;二是即使真正如管理者自我评价的那样科学化了,这种管理与时下倡导的新课程精神依然支离,毕竟科学管理对于学校教育、对于课程与教学而言已经是个落伍的判断了。可能近半个世纪以来,人们已经越来越弄懂了一个浅显的道理:科学是简单的,科学管理更适合管理物或管理旧式的,而人是复杂的,需要文化管理、情感管理以及人性化管理。鉴于这样的判断,可以认为,从实践的角度来看,目前的情况是,制度化课程管理正在管理着意在超越制度化的新课程,它已经成为一个具有某种滞后功能的中介因素。

或许人们还看到了问题的另一面,这另一面也未必都虚妄,但的确有值得商榷之处。有研究说“课程改革以来在课程评价管理方面发生了实实在在的进步”,这里的进步是真实的,但“实实在在”却值得商榷。“课程评价的方法呈现出质性评价与量化评价相结合的发展趋向;评价功能由注重甄别向注重发展转变的趋向;开始关注评价的真实性与情境性,在注重对结果进行评价的同时也开始注重对过程的评价。评价多元化、评价项目多种、评价方式多样的发展性评价管理体系已在生成、发展和完善”,[2]有关课程评价管理的评价随处可见,但这样的评价本身就像是管理者对自身管理行为的评价,而且并不实在。倘若课程评价管理体系不仅生成、发展而且日臻完善,岂不意味着新一轮课程改革刚刚全面启动就近乎大功告成了吗?这与其说是对课程评价管理的评价,还不如说是制度化课程管理体现于课程评价改革方面的一种典型形式,它几乎只是在把新的课程评价理论观念进行恰当的陈述,或者几乎就是一字不差地抄录。

实际上课程评价实践中发生的双向两难问题,其直接的中介就在于课程管理。因为评价实践直接面对的是管理,而在实践的而不是各种形式的理论那里,基层课程管理者们自己就生活在双向两难的夹缝里。我们诚然必须看到制度的严重弊端、考试改革的必然走向,但是当考试缓缓地向着与素质或新课程改革接轨的方向进行着改良式调整的情况下,改革却已由实验拓展到大规模实施了。即使一线教师们能够以民族大业的责任心,尝试改革探究,积累失败的经验教训,切实进行课程评价改革,但管理者却依然不能不面对社会舆论所推崇的选拔考试,这意味着管理者实际上比一线教师更加双向两难。由此看来,上述“不实在”的问题,应属于应对理论之“难”的结果,这样的应对同时就会遭遇实践之“难”的挑战。譬如,近来某大城市高考本科上线率偏低,竟导致了包括公共媒体在内的全社会性的贬抑、愤慨乃至近乎恐慌,名之曰“高考之痛”,舆论哗然之中夹杂了不少对诸如实施素质教育、搞新课程改革、搞什么性表现性档案袋等新名堂的责难之辞。考察发现,责难的焦点在管理者,心理压力最重的也是管理者,只是管理者的心理压力会毫不犹豫地转而释放给实践者,这种释放当然是附庸着不智也无奈的事实。该市如今颁布了新的学校评价标准,该标准坦率地把以选拔为唯一宗旨的考试成绩放在了从未有过的显赫地位,而新课程和新的评价理念在如此情势之下,倒有些像是一件皇帝的新衣了。

公正地来看这里的管理者,他们多数是体制文化选择的产物,即使公选也不例外。他们懂得的主要是制度化课程管理,他们卷入课程改革之中也执行了课程评价改革,但基本上是属于趋势下的行为。而“一种趋势力量的大小取决于它是基于以切实分析作基础的决策还是仅产生于赶浪头的动机”,而另一种更上位的问题在于“发展家有时没有考虑是否符合本国传统和需要,就引进了一些吸引人的和新颖的方针,结果便会产生一种‘排斥’异物现象”[1](130),而无论是卷入还是引进,都缺乏对自己的实际条件的考虑,都还犯了一个复杂问题简单化的失误,因为理论转换为实践需要过程,这个过程往往相当漫长,更不要说引进的理论了。像布卢姆的目标教学理论实际地影响课程就花了20年时间,人们可以责难20年耽搁太久,“但人们却不能像改造工厂里的工艺流程一样改造教育的实践(学校课程和学习方法,教学法风格和教学材料)”。[1](258)另外还应当指出,如果课程管理以及课程评价管理自身是依循着制度化模式实施的,那么制度化课程管理就很容易陷入一种尴尬境地,它是以旧观念旧思维旧方法试图管理新课程,而管理行为自身是否能率先充分地体现出新课程精神包括新的课程评价理念,实际上隐喻了它所管理的新课程改革的某种表率。换言之,管理行为的确应以新课程精神为导引,而不能仅仅思考着管理新课程,如果以经验管理的实质装点些管理的形式就试图管理在科技理性精神之上的体现人文或文化意蕴的新课程及其评价,是不会有真正实效的。

三、教师素质状况:一个课程评价改革适切性的主观条件

课程改革以及课程评价改革的确不像改造工艺流程那样简单,布卢姆的有价值的理论历经20年后才进入有效实践的课程与教学之中也的确发人深省,但它毕竟是美国的改革、美国的理论以及美国的实践,它还有着一种文化的适切性作为基础。而对于外域的理论、外域的课程与教学、外域的评价理念和方法在我国付诸实践,失了文化本源的适切性基础,可能会更多一些复杂性和艰难。就课程评价而言,以走向发展性课程评价为基本思路的新课程改革中的评价改革,就遭遇到了教师素质适切性问题的挑战,翻看一下名目繁多的有关新课程改革的指导书,它们呈现出如下一些共同的特点。

一是课程评价改革的理论理念乃至方法多数是从国外引进的,而且基本上持一种引进圣经替代原有经典的虔诚态度,诚然它们的科学性程度较高,但语言比较生涩而且颇多西方特征(严格说来是翻译的语言特征或是以不流畅的中文表达的原本可能流畅的外文),操作性强却比较繁琐(这与简单思维相关,似有刺激—反应式的程序倾向),作为实践者的教师,读懂它们、驾驭它们、有效地在课程评价实践中应用它们,会是一件毫不轻松的事。

二是它们明显地质疑教师素质,这类指导书在提供外国教师的教学案例时选择的都是成功而且轻松成功的案例,同时还会选择一个中国教师的传统教学案例进行对比。但提供的两个案例都不免有些夸张,前者描绘的是举重若轻的洋先生,后者描绘的则是闻所未闻的迂腐可笑的中国教师,两个夸张案例摆在一起比较,很像是近代侵华史上外国人画的宣传画。如果这样的指导书出自外国人之手,必定会让有血性的中国人愤慨,但遗憾的是,它们恰恰出自中国人之手。这就只能让中国人悲哀了。夸张举例者忽视了一个推论:如果上千万的中国教师真像案例中那样愚钝、迂腐,改造他们岂不成了天方夜谭吗?改革家岂不成了最愚钝迂腐的笑柄?另外,这类指导书里也会举出一些新的改革进程中的案例,这类案例则有点刻意模仿、不中不洋的意味,似乎只是形似而神非,难得有神似且凸显中国特色的案例。

三是这些指导书都在张扬着教师素质对课程评价理论及方法的适切性问题,这并不错。为此我们加强教师培训、深化教师继续教育、促进教师专业化成长,都很必要也十分迫切,但这只是问题的一方面。如果从另一个角度更客观也更辩证地来考虑问题,这里是否欠缺了课程评价理论及方法对现实教师素质以及教师处境的适切性考虑呢?可能除了削足适履的思路以外我们还应该适当地考虑一些改履适足的措施吧?如果我们不可能在一个早晨从根本上改变中国近千万教师的素质差距问题,就不得不考虑改造引进的课程评价理论及方法,这是否正是从实际出发的某种真谛之所在呢?

这里绝无为教师素质差距辩解的初衷,但却有从实际出发改造课程评价理论及方法的想法,关键是寻找课程评价改革步入双向两难困境的教师素质方面的原因。其一在于提高教师的专业化水准,但却不必也不可能提高到像课程论专家那样熟练地驾驭语言生涩的外国理论的水平(提高到那样的水平也无用,因为有那样水平的也鲜有能示范他所主张的课程和教学),如果理论自身在这一点上不考虑对教师的适切性,那么教师排斥你、敷衍你、照猫画虎地在形式上模仿你、按部就班地运用并支持原有的教学评价惯例也就实属无奈。其二在于教师是一线实践者,他的生存环境依托于社会背景和社会舆论,下位于课程管理者或者制度化课程管理体系,直接与课程改革的承受主体(学生)发生交往与沟通,并直接地向学生的发展以及学生在选拔性考试竞争中的事实负责,理论家们必须首先洞悉并体谅教师处境,如果简单地就要求他们具有超越于此的责任心、积极地实验评价改革、在失败中积累经验等等的高素质有些勉为其难。其三在于笼统地讨论课程评价改革,更多地是个从上到下的事。往往不是教师在从根本上影响课程评价改革,而是课程评价改革的真实状况从根本上钳制着教师的评价行为,许多课程评价改革理念虽然以各种文本或言说形式施加给教师,但这还不是课程评价改革的真实情况。只有那些体现于教学过程中的而且与选拔考试的评价有着内在的一致性的评价理念,才会被真正关注。

四、课程教学传统:一个课程评价改革无法逾越的文化条件

我们讨论课程与教学传统并且把它认定为一个无法逾越的精神文化事实,是因为它不以人们承认或不承认、关注或不关注、弘扬或抛弃的主观意志为转移。譬如前述引进的课程评价理论乃至方法如引进圣经以代替经典的事实,就明显是个试图抛弃课程与教学传统的事实,但是这个事实背后所隐藏着的价值观乃至思维方式却是中国传统的,而且还是应该批判的传统,那就是迷信权威、诠释经典、述而不作的传统。同时,这种引进如果是美国的或是别的什么国家的又往往不合它们的传统,譬如美国人的传统精神中主要体现的就是反传统和不迷信经典。我们讨论的课程评价改革所遭遇的双向两难问题,其实也有课程与教学传统的原因,具体说是课程评价理论理念及方法与传统的教学评价乃至考选文化不相适应,或者说症结在于新的课程评价理论及方法与传统的考试评价实践的矛盾冲突。

中国的课程与教学传统,是由制度化课程和非制度化教学构成的,中国自古就有集权的课程和个性化的教学,同时还有近乎僵化的尖子主义的竞争性的考选文化系统。可以认为编五经的孔子和编四书的朱熹堪称课程与教学大师,其余的就只能是传道授业解惑的教学大师了。以选拔为宗旨的考试则是课程与教学评价的传统,这种传统贯穿教育全系统,也沉淀于社会、学校、家庭乃至教育的管理者、教师、家长、学生的意识和潜意识之中,新课程改革中的课程评价理论与方法遭遇到的正是这样的传统。双向两难困境之所以发生,从课程与教学传统影响的角度来看,可以有如下分析。

一是课程评价在尚未与选拔性考试接轨的情况下,人们即使认可它的对学生的发展与成长的价值也还不足以把这种价值迁移到选拔与考试上来,因此实施课程评价改革也不会放弃选拔与考试,两难在于既要应答课程改革又不能不应答选拔与考试。

二是新的发展性课程评价包括发展性、表现性以及学生成长记录袋评价所具有的繁琐复杂程序及某些技术性、可量化和规范特征,其实与我们传统的日常教学评价并不和谐。中国教师的教学评价行为除去与选拔考试直接相关的那些僵化也简单的部分外,其实还有相当多的非技术性的、质化的、不规范的行为在其中,只是当前恶性的考试竞争和选拔性评价掩盖了这些源远流长的极富中国文化特色的评价传统而已。人们在讨论学生成长记录袋评价的利弊之“弊”的时候或许懂得其“工作量太大,教师负担过重”,“如果各科都建学生成长记录袋,肯定会导致学生的厌烦情绪”,“容易走形式,走过场”[3]等等,然而却未弄懂教师也会有厌烦情绪。事实上多数师生就是在走形式走过场,而其内在的原因之一就在于作为实践者的中国教师不容易超越自己的教学文化传统,这与那些拍脑袋凭想象试图改造中国教学的理论家的纸上谈兵相比,是全然不同的。这里的两难在于既要顺应时潮以求其新又于其间体验到一种莫明的枷锁和非自我的压抑。

三是“每个民族都应有自己的社会文化特殊性……为实现一统而对个人和集体施加的压力越大,这种关于自身特性的意识就表现得越强烈”“人类还面临着对其自身在社会中一贯遵循的规范和价值观的相对化乃至彻底否定的挑战”,一些不良的新的行为模式有的“已经从发达国家传播到上不太先进的社会,并且动摇了这些社会的所有社会结构”,对此,当然不应该绝望,因为“几年以来,我们看到一些国家努力在复兴其最深远文化价值观的基础上重建社会”[1](97),这里所说的当然是那些使社会“接受进步同时又不背离自身”的价值观。课程评价改革的两难困境在于:人们正遭遇到的是一种接受进步却不得不背离自身的困境,而自己的最深远的文化价值观又抵御不了不良行为模式的困扰。

:

[1]S 拉塞克,G 维迪努.从现在到2000年教育内容发展的全球展望[Z].北京:教育科学出版社,1996.

[2]吕世虎,刘玉莲.新课程与教学研究[M].北京:首都师范大学出版社,2003.

[3]周卫勇.走向发展性课程评价[M].北京:北京大学出版社,2002.