太冲穴注射川芎嗪对高血压病降压作用的临床观察

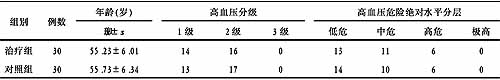

【摘要】 目的 探讨针灸原发性高血压(EH)的临床高效疗法。方法 随机将中医辨证为肝阳上亢的60例EH患者分为治疗组30例,对照组30例。治疗组运用太冲穴注射川芎嗪0.5ml/次,对照组臀部肌肉注射2.5ml/次。结果 治疗组降压疗效、改善症状疗效及总的临床疗效均相当于对照组肌注川芎嗪;在降低血压方面,以及改善EH患者血液高凝状态等方面,明显优于对照组。结论 太冲穴注射川芎嗪是一种治疗EH疗效确切的方法。 表1 两组一般资料比较

从表1可知,两组患者在年龄、病情等方面,经t检验和Ridit分析表明均无显著差异,组间各项参数均衡性良好,具有较好的可比性。 表2 症状积分标准

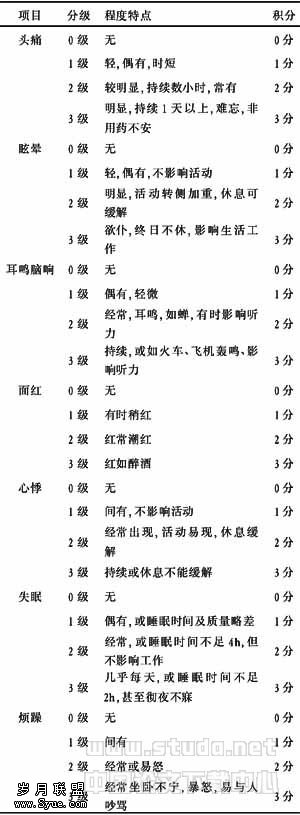

|

1.6.2 症状疗效评定标准 主要症状包括头痛、眩晕、心悸、耳鸣、失眠、烦躁。显效:上述症状消失。有效:上述症状减轻。无效:上述症状无变化。

1.7 统计学方法 计数资料用Ridit分析,计量资料方差齐用t检验,否则用t′检验。

2 结果

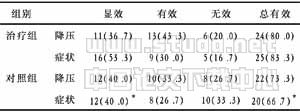

2.1 两组疗效比较 见表3。

表3 两组患者降压及症状疗效比较 例(%)

注:*治疗后,与治疗组组间比较,P<0.05

表3示,(1)降压方面:治疗组显效率(36.7%)低于对照组(40%),治疗组总有效率(80%)高于对照组(73.3%),但组间比较均无统计学意义(P>0.05)。(2)症状方面:治疗组显效率(53.3%)高于对照组(40%),组间比较有显著统计学意义(P<0.05);治疗组总有效率(83.3%)高于对照组(66.7%),组间比较有显著统计学意义(P<0.05)。

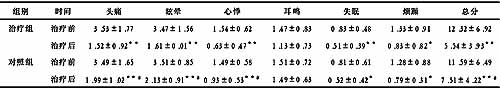

2.2 两组患者症状治疗前后计分情况比较 见表4。表4结果表明,治疗前后组内比较,除耳鸣症状外,两组均能改善ET的症状;治疗后组间比较,耳鸣、失眠、烦躁三个症状两组治疗后比较差异无显著性(P>0.05),头痛、眩晕、心悸三个症状的改善治疗组优于对照组(P<0.05)。

表4 两组患者症状治疗前后计分情况比较 (x±s)

注:治疗前后组内比较*P<0.05,**P<0.01;治疗后组间比较,#P<0.05

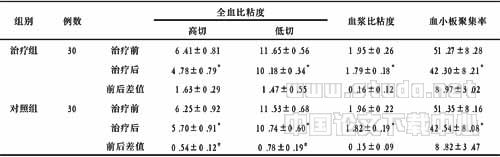

2.3 两组患者治疗后血液流变学的变化比较 见表5。表5结果表明,两组治疗前全血比粘度、血浆比粘度、血小板聚集率比较差异无显著性(P>0.05),说明两组具有较好的可比性;两组治疗前后全血比粘度、血浆比粘度、血小板聚集率等分别作组内比较,均具有显著统计学意义(P<0.05),说明两组均能有效降低全血比粘度、血浆比粘度和血小板聚集率;前后差值组间比较,治疗组降低全血比粘度明显优于对照组(P<0.05),而在血浆比粘度及血小板聚集率等方面两组比较无统计学意义(P>0.05)。

表5 两组患者治疗前后血液流变学的变化 (x±s)

注:治疗前后组内比较,*P<0.01;治疗后,前后差值组间比较,#P<0.05

3 讨论

中医针灸学理论认为经络能运行全身气血,沟通上下内外,联络脏腑肢节。太冲穴为足厥阴肝经的输穴、原穴,《灵枢·九针十二原》云:“五脏有疾,当取之十二原。”故选用太冲穴以“泻其有余,补其不足、阴阳平复”,使肝气疏泄条达,阴阳平衡,从而达到降压及改善症状的目的。针刺治疗高血压的机理主要是针灸对神经内分泌的调节作用。针刺后其血清中肾上腺素、去甲肾上腺素的平均浓度明显降低,11-羟皮质酮平均浓度明显升高,认为上述结果支持把针刺的作用机制解释为针刺对神经体液系统的激活。故针刺太冲穴能有效地改善原发性高血压患者的临床症状。

王侠[3]等运用针刺太冲穴治疗高血压70例,并与70例针刺太冲穴旁开0.5寸组比较,结果两组差异有显著性(P<0.01),结论是针刺太冲穴可有效地改善原发性高血压患者的症状,饶筱荣[4]、谢占清[5]、寇焰[6]、彭德军[7]、冯国湘[8]等皆运用太冲穴治疗高血压病取得了较好的疗效。太冲穴 “肾脉与冲脉合而盛火,故名太冲”(《素问·阴阳离合论》)。冲脉者,十二经脉之海,能调节十二经脉、五脏六腑之气血;肾者,元阴元阳之根、脏腑阴阳之本,所以“太冲,……动脉知生死”(《针灸大成》)。穴属肝经,为肝脏原气留止之处。一方面,“肝足厥阴之脉,……上出额,与督脉会于巅”(《灵枢·经脉》),所以肝脑相通;另一方面,肝为“一身气化发生之始”(张锡纯)、“握升降之枢”(周学海),因此古今论述皆认为太冲具平肝潜阳、行气解郁之功,是治疗高血压病的要穴。本临床研究观察结果显示:太冲穴注射1/4的常用量川芎嗪与肌肉注射川芎嗪对降低EH在总有效率和显效率、改善耳鸣、失眠、烦躁症状及降低、血浆比粘度、血小板聚集率等方面差异不显著,但治疗组在改善头痛、眩晕、心悸方面及降低全血比粘度方面优于对照组,证明太冲穴降压效果较显著。且穴位注射小剂量川芎嗪能达到常规治疗量的疗效,有些方面还更显著,表明该方法临床用于降血压、简便、疗效确切、值得临床推广。

【】

1 中华人民共和国卫生部制定发布.中药新药临床研究指导原则,第一辑.北京:医药科技出版社,1993,24.

2 1999年世界卫生组织/国际高血压联盟关于高血压治疗指南. 高血压杂志,1999,7(2):97.

3 王侠,邹旭,李琼,等.针刺太冲穴治疗高血压的临床研究.实用医学杂志,2003,19(5):565-566.

4 饶筱荣.太冲穴的临床运用.江西中医药,1999,30(1):43.

5 谢占清,吴中秋,张丽虹.太冲穴应用举隅.河北中医药学报,2001,26(2):37-38.

6 寇焰,何春辉,刘红旭.针刺太冲穴与含服心痛定急诊降压的对比研究.北京中医,1997,(6):40.

7 彭德军.太冲穴配足三里穴针刺治疗肝阳上亢型高血压52例.针灸临床杂志,2002,(18):38.

8 冯国湘,吴清明.针刺开“四关”加百会穴温针灸治疗原发性高血压病的临床研究. 中国针灸,2003,23(4):193-194.