老年患者内镜与手术中肝总管胆汁细菌培养对比研究

作者:冯煜,孙竹峰,万柳华,黄东平,凌小琳,胡海强

【摘要】 目的 通过对老年患者(≥65岁)内镜与术中肝管胆汁细菌培养和药敏试验的结果进行对比研究,以明确前者在指导临床应用抗菌药物的价值。方法 以感染严重评分(SSS)<30和感染评分(SS)<10作为入选条件(Psss>0.05,Pss>0.05),分为内镜组(n=61)和手术组(n=62),内镜组经肝管插管获取胆汁,手术组经穿刺肝管获取胆汁,立即进行细菌培养和药敏测试,对结果进行对比分析。结果 对比内镜组与手术组的阳性率(P>0.05),革兰阴性菌除了大肠杆菌分布P>0.05,两组大肠杆菌P<0.05,革兰阳性菌分布P>0.05。革兰阴性菌药物敏感P>0.05,中度敏感P>0.05。革兰阳性菌药物敏感P>0.05,中度敏感P>0.05。革兰阴性菌中丁胺卡那与庆大霉素药物敏感对比P<0.05。建议使用对手术和内镜两组都敏感或中度敏感的抗菌药物,革兰阴性菌使用:丁胺卡那、亚胺培南、氨苄青霉素。革兰阳性菌使用:万古霉素、环丙沙星、氨苄青霉素。结论 老年胆石病患者细菌培养阳性率较高,通过内镜取材进行细菌培养可以大致反映胆管内细菌学状况,不应轻易放弃并值得推广。

【关键词】 老年;十二指肠内镜检查;细菌学

【Abstract】 Objective This prospective study for aged patients was performed to use antibiotics basis on the bacterio-culture of bile from liver common bile duct in ERCP,it was correct or not.Methods We made a bacterio-culture of bile of 123 patients who underwent cholecystectomy or ERCP.Based on SSS<30 (septic severity score) and SS<10 (sepsis score).Endoscopy group was 61,operation group was 62.Then we analyzed the bacteriology data.Results No statistical differences were observed between endoscopy group and operation group.Conclusion From this study,we conclude that the bacterio-culture of bile should be done in ERCP and hope to generalize it.

【Key words】 old;ERCP;bacteriology

家包括我国以60岁作为老年界限,发达国家则以65岁作为老年界限,80岁以上为高龄[1]。而胆道疾病是老年常见病。随着内镜技术的提高,用十二指肠镜胆道疾病的成功率已很高,使从内镜取得胆管内胆汁的机会增加。然而内镜需要经过口腔、咽部和消化道,且插管通道与吸引胃肠内液体的吸引通道在镜身是共同通道,易被污染。而无菌手术中取得的胆汁标本,污染因素少。内镜培养结果是否与手术中取得的培养结果存在很大的偏差呢?为此我们在原有的基础上[2],将二者进行分组对比研究,其结果如下。

1 资料与方法

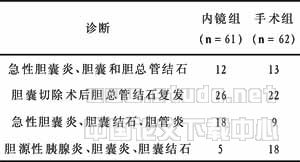

1.1 一般资料 本组把内镜治疗和手术探查的病例,根据心血管、神经系统、肺、肝、肾、胃肠道功能不全分级评出感染严重评分(SSS),再根据病情、体温及相关实验室检查结果做出感染评分(SS),然后将感染严重评分<30分、感染评分<10分作为入选条件[3],分为内镜组和手术组。内镜组61例,男29例,女32例,年龄65~87岁,平均年龄(67.5±2.419)岁。手术组62例,男30例,女32例,年龄63~83岁,平均年龄(66.5±2.506)岁。两组诊断情况见表1,表2。

表1 两组诊断情况 (例)

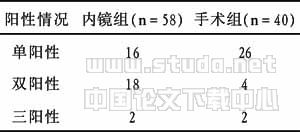

表2 细菌阳性情况 (例)

1.2 标本采集和细菌培养方法和药敏测试 内镜组:当插管成功以后,用不添加抗菌药物的造影剂证实导管在胆道内,本组均再将导管头部调整插至肝总管处后,用一次性的注射器回抽标本,立即注入培养皿送培养。手术组:明确有胆总管探查指征后,进腹以后解剖肝十二指肠韧带,暴露胆总管、肝总管,用一次性的注射器穿刺肝总管抽取胆汁,注入培养皿送培养。两组胆汁均采用美国Becton Dickinson公司BACTE-9050快速细菌培养仪及微生物自动检索系统和该公司原装进口的液体标本细菌培养皿和鉴定药敏组合板。

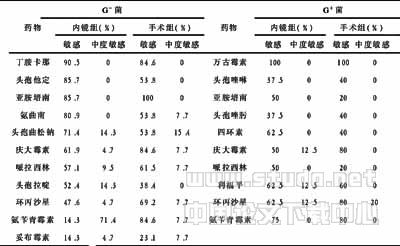

1.3 抗生素使用方法 建议使用对两组都敏感或中度敏感的抗菌药物,革兰阴性菌使用:丁胺卡那、亚胺培南、氨苄青霉素。革兰阳性菌使用:万古霉素、环丙沙星、氨苄青霉素。

2 结果

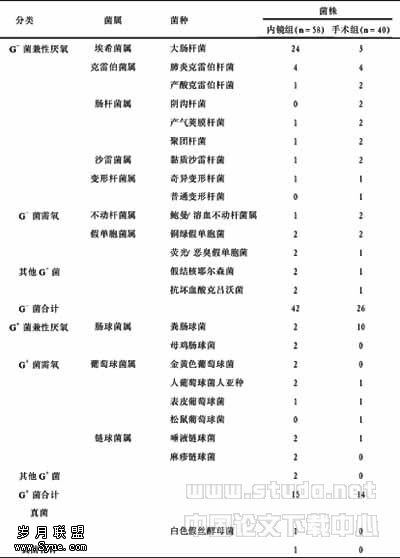

对两组进行t检验。对比两组感染严重评分P值为0.426,感染评分P值为0.529。内镜组阳性率48.1%(29/61),手术组41.1%(26/62),P值为0.510。两组阳性具体情况见表2。内镜组培养菌株58株,手术组培养菌株40株,两组细菌菌株分布情况见表3。两组药敏情况见表4。

表3 细菌及真菌菌株分布情况

注:除大肠杆菌两组革兰阴性菌对比P值为0.457,革兰阳性菌对比P值为0.846,均大于0.05。大肠杆菌两组P值<0.01

表4 两组药敏情况

注:革兰阴性菌内镜组与手术组药物敏感对比P值为0.644。中度敏感对比P值为0.372。P>0.05;革兰阳性菌内镜组与手术组药物敏感对比P值为0.668。中度敏感对比P值为0.390。P>0.05。;亚胺培南P值<0.05;G-菌中丁胺卡那与庆大霉素药物敏感对比P值<0.05

3 讨论

3.1 经内镜取胆汁细菌培养和药敏测试结果的分析 目前由于细菌培养药敏测试是指导应用抗菌药物最过硬的指标,故细菌培养药敏测试仍然值得临床医生高度重视。应成为基层基本的日常工作。从以往的研究中[4],我们发现胆道内即使相同部位的不同标本中细菌和药敏也可有不同。由此我们想到了可以利用内镜深插管直接取肝总管内胆汁进行培养,探知肝总管内的细菌状况,因为此处胆汁尚未与胆囊内的胆汁相混合,污染应该较少,并把它同手术中相对污染少的相同部位胆汁的培养结果进行对比。从结果来看,当两组感染严重评分和感染评分控制在一定的范围内且没有统计学差异的情况下,内镜组与手术组的细菌培养的菌种和药敏还是存在统计学上的差异。内镜组的大肠杆菌菌株显然较多(P<0.05)。我们的经验是临床除了用血培养的菌种进行对比外应该重点注意该菌的耐药性,如果它具有对多种抗菌药物耐药的情况,而临床上又有感染的症状或手术中发现胆汁浑浊、胆汁脓态时,我们则根据药敏情况适当调整敏感的抗菌药物,如果是双或三阳性则采取寻找几种细菌共同敏感的抗菌药物亦或联合用药的方法来解决问题。虽然药敏结果常需2~3天才能知道,这对于术后抗菌药物使用的指导作用有局限性,但是通过分析研究,可以了解胆道的常见细菌及其耐药情况,并指导以后临床经验用药。同时快速细菌培养术后24h便可知胆汁细菌培养的阴性结果,则术后可不再用抗菌药物,这与报道一致[5]。如果内镜在手术之前,且仍需剖腹手术,那么在内镜引流后尚未手术前就能获得胆道细菌学资料,指导预防或治疗性应用抗菌药物。

3.2 通过内镜取材进行细菌培养指导临床应用抗菌药物 用内镜介入胆道抗感染治疗后,严重的胆道感染往往都能立即缓解,但目前临床缺乏胆道这方面的细菌学资料,尤其是胆囊切除以后胆总管结石复发或残余结石经内镜取石不用再剖腹手术的病例,他们往往没有在剖腹手术中再穿刺胆管取标本的机会。本组有6例病例,3例为术前引流后剖腹手术,3例为手术以后内镜取石,均在手术和内镜手术中对胆汁进行培养,结果手术中与内镜操作时取得的胆汁标本培养的菌种和药敏结果相同。可能是因为两种手术的时间相距较短,而从内镜带入的细菌,能够附着繁殖应该有一定的条件和过程。Sand等[6]在十二指肠乳头括约肌切开以后的2年中,按时随访胆总管胆汁细菌状况,发现其距内镜切开的时间越长细菌培养的阳性率愈高,一方面由于切开括约肌后,缺少生理屏障使肠道细菌很容易反复进入胆道,另一方面由于随访需要而重复插管本身可能在操作中将肠道细菌带入了胆道。因此短期内内镜取材培养的结果应能够大致上反映胆道近期的细菌学状况,这对不再剖腹手术的病人尤为重要。但是为了减少污染,在内镜操作过程中我们建议应尽量早期进行采样,一旦深插管成功,首先抽取标本。此外,我们在术后对引流的胆汁进行培养时发现,通过术后T型引流管或鼻胆管抽取的胆汁进行培养,由于导管长时间暴露于外界,培养得越迟因污染菌出现而造成假阳性的几率越大,大多数的污染菌是表皮葡萄球菌等革兰阳性细菌,故以后我们放弃了这种术后的培养方法。

3.3 菌种的变迁和耐药性监测已不容忽视 由于感染细菌的主要菌种还在不断发生变迁。到20世纪90年代,国内外都注意到了革兰阳性球菌感染又有重新升高的趋势,临床分离的菌株中50%为革兰阳性球菌,在我国革兰阴性菌所占的比例仍在60%以上,真菌感染也有增多趋势,而腹腔感染仍然以革兰阴性菌为主[7]。从本组胆道细菌培养菌种的研究结果可以看出,它亦与国内的结论相符。我们曾建议首选使用哌拉西林或喹诺酮[8],而且几年来我们亦是这样做的,但是从本研究中发现哌拉西林的敏感性开始不及被我们早已放弃首选多年的氨苄青霉素,因此不轻易放弃任何培养的机会对菌种变迁和耐药性进行监测是十分必要的。另外,由于大量使用广谱抗菌药物使耐药细菌数不断增加,病原菌的耐药性现状令人堪忧。本组研究中,我们在内镜治疗组的1例胆管炎病例胆汁和血培养中均培养出了耐万古霉素的粪肠球菌,另外1例胆管炎病例胆汁中培养出了耐药真菌,白色假丝酵母菌,它们几乎对所有抗菌药物耐药,且需要隔离住院治疗天数长,医疗费用高,处理上十分棘手。

3.4 老年患者生理特点及正确应用抗菌药物、节省医疗资源 世界人口,特别是人口中,65岁以上人群所占的比率正以前所未有的速度增加。而老年人随着机体、器官的衰老,以及胆道疾患对消化功能的影响,致使这类病人术前及术后常呈不同程度的营养不良[9],而衰老过程的最显著的一面是机体应激反应能力的逐渐消退。由于免疫功能降低,老年人也是最易感染的人群,一旦发生感染并发症,则在二次打击下极易发生多脏器功能障碍综合征(MODS)[10]。由此可见,对老年胆道疾病患者控制感染、合理选用抗生素治疗相当重要。同时据统计一般国家住院病人有 30%使用抗生素,而我国住院病人抗生素使用率却高达67%~80%,北京、上海、武汉更突出,远远高于美国的20%[11],由此可见在我们医疗资源有限的条件下,恰恰是我们自己浪费了宝贵的医疗资源,还由此带来严重的耐药问题。虽然从表面看,做细菌培养需要一定的费用,但是通过确定没有细菌存在只预防应用抗菌药物后即停药和针对细菌的药敏情况选用敏感价廉的抗菌药物,避免了昂贵抗菌药物的使用,无疑是节省了大量的医疗资源,这方面我们的体会是深刻的。

总之,临床医生应该高度重视细菌培养和药敏测试尤其是老年患者,虽然对胆石病细菌作用的研究已深入到分子生物学及其调控机制的层次[12],但是内镜、胆道手术和细菌培养还是我们主要的临床工作,因此我们建议只有不轻易放弃任何有价值的培养机会,才能监测菌种的变迁和耐药性情况,指导正确用药并且不浪费我们十分有限和宝贵的医疗资源。

【文献】

1 顾倬云.老年外.北京:人民卫生出版社,1998,50-85.

2 孙竹峰,万柳华,黄东平,等.内镜与术中肝总管胆汁细菌培养对比研究.中国内镜杂志,2003,9(9):43.

3 齐兆生,刘志民,郭炜,等.腹部外科临床实践.北京:中国医药科技出版社,1996,8.

4 孙竹峰,张光金,黄东平,等.胆囊切除术胆汁和胆囊壁组织同步细菌培养.外科理论与实践,2001,6(3):182.

5 戴自英,刘裕昆,汪复,等.实用抗菌药物学,第3版.上海:上海科学技术出版社,1998,66.

6 Sand J,Airo I,Hiltunen KM,et al.Changes in biliary bacteria after endoscopic cholangiography and sphincterotomy.The American Surgeon,1992,58(5):326.

7 黎占良.外科感染主要病原菌及其药物敏感性的变化趋势.普外临床,1995,10(1):1.

8 万柳华,孙竹峰,张光金,等.胆石病患者胆道细菌学分析及抗生素应用探讨.腹部外科,2000,13(4):230.

9 McWhirter JP,Pennington CR.Incidence and recognition of malnUtrition in hospital.BMJ,1994,308:945.

10 顾倬云.外科老年病人的营养治疗.腹部外科,2000,13(4):200-202.

11 陈民钓,徐英春,谢秀丽,等.1996年北京5家医院继续监测耐药性结果.临床微生物学最新资料,1997,3:1.

12 韩天权.关于胆固醇结石成因机制及其预防的研究动态.外科理论与实践,2001,6(3):188.