他莫昔芬片、莱曲唑片治疗乳腺癌引起骨质疏松的临床观察

来源:岁月联盟

时间:2010-07-13

【关键词】他莫昔芬片;莱曲唑片;骨密度;乳腺癌

?

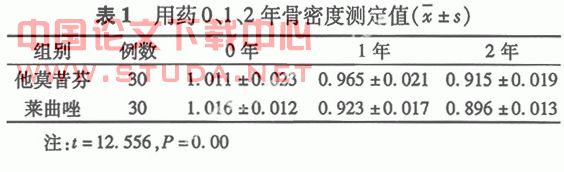

【Abstract】 Objective To observe the difference between the side effect osteoporosis of tamoxifen and letrozole treating breast cancer.Methods Freely select 30 cases taking TAM and 30 cases taking letrozole of 60 breast cancer cases in postmenopause.To mensurate bone mineral densities(BMD) at 0,1,2 years,then to analyze in statistics.Results To mensurate BMD in 1,2 years are (0.965±0.021)g/cm2,(0.923±0.017)g/cm2,(0.915±0.019)g/cm2,(0.896±0.013)g/cm2.Conclusion Taking TAM and Letrozole can debase the bone mineral densities.Taking letrozole is laugher than taking TAM.?

【Key words】Tamoxifen;Letrozole;Bone mineral densities;Breast cancer

?

内分泌治疗是乳腺癌主要全身治疗手段之一。早在19世纪末,人们已经开始应用双侧卵巢切除治疗绝经前晚期乳腺癌。20世纪70年代三苯氧胺的问世成为乳腺癌内分泌药物治疗新的里程碑。20世纪90年代第三代芳香化酶抑制剂的问世则使乳腺癌内分治疗进入了一个新时代。内分泌治疗对激素依赖性复发转移乳腺癌和早期乳腺癌术后辅助治疗起到非常重要的作用[1]。但在起到治疗作用的同时,各有其相应的不良反应,引起骨质疏松是其主要的不良反应之一。就我科2004年1月至2005年1月收治60例绝经后乳腺癌妇女进行内分泌治疗,测量骨密度,报告如下。?

1 材料与方法?

1.1 临床资料 本组60例绝经后乳腺癌妇女,年龄均在54~60岁之间,均有病理组织学证实,雌、孕激素受体均为阳性,无远处转移,受检者3 d内均未行胃肠道钡餐检查,X线摄片检查均无腰椎骨折征象,均否认腰椎患有结核、肿瘤等造成骨质破坏的疾病史。随机分为两组,每组30例,一组口服他莫昔芬片,10 mg 2次/d口服,一组口服莱曲唑片,25 mg 1次/d口服。在治疗期间都避免口服抗骨质疏松药物。?

1.2 设备及方法 骨密度仪为美国 GE Prodigy型,分析软件为1.20.020版本,测量部位是腰椎L??2~4?。扫描时,受检者取仰卧位置于扫描床中央,人体中线与扫描床垫上的中线平行并重叠。受检者屈髋,双腿屈膝置于腿垫上。参照Gluer等[2]报道,受检者第1次腰椎的扫描完成时,嘱受检者离开扫描床后再重新仰卧在扫描床上,操作者依据与第1次扫描完全相同的步骤完成第2次扫描。腰椎骨密度分析时,首先从图像上观察2次扫描受检者的体位是否相同,若不相同,则对该受检者再重复扫描2次,以保证2次扫描受检者的体位基本相同。然后进行感兴趣区( region of interest,ROI)的位置确定。腰椎的确定是将腰椎间隙的标线置于椎间盘的中央,骨密度(BMD)测量结果取L??2~4?的平均值。并以g/cm2来表示。以此方法测定口服药前即0年,口服药后1、2年腰椎L2~4前后位的骨密度。取测得值的均值进行比较。?

1.3 统计学方法 分别每例受检者2次测量的平均值,再分别计算各组在服药0、1、2年的平均骨密度、标准差,采用 SPSS 12.0 软件完成统计学处理。结果用x±s表示;计量资料测定采用 t检验。P<0.05为差异有统计学意义。 2 结果?

见表1。?

3 讨论?

乳腺癌是受雌、孕激素作用的实体癌,当测得雌、孕激素受体(ER、PR)阳性时,可应用内分泌,疗效较好,但有其相应的不良反应,骨密度降低是内分泌治疗的主要不良反应之一。?

首先,雌激素对骨细胞有直接的调节作用。雌激素可直接刺激成骨细胞,促进成骨细胞的增殖、分化及骨胶原组织的形成,增加骨基质的合成,从而促使骨形成,雌激素还能直接抑制破骨细胞的活性,当雌激素水平降低时,破骨细胞在数量和活性上均超过成骨细胞,破骨细胞的骨吸收作用增强。其次,雌激素可通过对其他激素及活性物质间接影响骨代谢。雌激素能拮抗甲状旁腺素的骨吸收作用,降低骨组织对甲状旁腺素的敏感性,使骨吸收减少,而且雌激素能抑制肾上腺皮质醇的骨吸收作用,并能刺激降钙素的合成和分泌,促进骨的合成。此外,雌激素还能促进骨化三醇的合成,增加肠道对钙的吸收,减少钙的排泄[3]。活性维生素D能促进肠钙的吸收,抑制继发性甲状旁腺功能亢进引起的骨吸收,雌激素能提高1α-羟化酶(1α-hydroxylaser)的活性,促进血中25-(OH)D?3到活性维生素D?3即1,25-(OH)?2D?3的转化,雌激素还作用于肠黏膜上1,25-(OH)?2D?3受体,提高对钙的吸收。维生素K?2能直接抑制骨吸收,促进骨形成,还与维生素协同作用,促进肠钙的吸收。?

1988年Komm在成骨细胞上发现了雌激素受体,明确了雌激素对骨细胞的直接作用[4]。1990年Penlser又在破骨细胞上发现了雌激素受体,更加明确了雌激素与骨细胞的直接作用关系[5]。为了阐明雌激素在骨代谢中的作用机制,人们对骨细胞,成骨细胞和破骨细胞进行了多方面的研究取得较大的进展,发现在成骨细胞中雌激素受体依赖于细胞周期[6]。还发现除骨细胞以外,雌激素对其他组织细胞,特别是产生细胞因子的细胞的作用,间接对绝经后骨代谢产生重要的影响。雌激素对维持骨吸收和骨形成的平衡具有着极其重要的作用。雌激素属类固醇激素,通过细胞内受体发挥作用,随着免疫学、分子生物学的进步,1980年就有人针对雌激素对骨代谢的影响提出:在骨骼中一定有雌激素受体的存在,并且于1986年运用分子生物学的方法,分离出了雌激素受体,明显推进人们对雌激素与骨代谢之间关系的认识。根据高敏感度雌激素结合位点检测方法的引入,进一步在成骨细胞上发现了雌激素受体的存在。?

下一篇:肺炎支原体感染心肌受累61例分析