小剂量红霉素治疗新生儿喂养不耐受的疗效观察

【摘要】 目的 探讨小剂量红霉素新生儿喂养不耐受的疗效及安全性。方法 对46例出现喂养不耐受新生儿随机分为两组,对照组22例,行常规处理;治疗组24例,在常规治疗基础上加小剂量红霉素5~10 mg/(kg•d),分2次口服,用药至能耐受肠道营养1周。治疗后比较两组的喂养患儿耐受情况及体重增长情况。结果两组在残奶量、呕吐、胃潴留及腹胀消失、用药7 d体质量增加及恢复至出生体质量所需日龄方面差异均有统计学意义(P

【关键词】喂养不耐受;红霉素

新生儿喂养不耐受原因有多种,以早产儿多见。主要是由于胃肠动力发育落后于胃肠道消化及吸收功能,加之疾病的影响,导致胃肠道功能的紊乱,延长住院时间,增加新生儿死亡率。我院自2005年6月至2007年6月采用小剂量红霉素治疗新生儿喂养不耐受取得一定的疗效,现报告如下。?

1 资料与方法?

1.1 一般资料 选择自2005年6月至2007年6月本院收治的新生儿喂养不耐受患儿46例。随机分成两组。治疗组24例,男13例,女11例,胎龄28+5~38+2周,出生体质量1 400~3 900 g,平均(1 935±270)g;对照组22例,男12例,女10例,胎龄29+1~37+3周,出生体质量1 450~3 650 g,平均(1 875±350)g。两组一般情况无明显差异。?

1.2 新生儿喂养不耐受的诊断标准 排除消化道畸形、坏死性小肠结肠炎,若出现下列情况之一,可考虑喂养不耐受[1]:①频繁呕吐,超过3次/d;②奶量不增加或减少,持续3 d以上;③胃残余量超过上次喂量的1/3或24 h胃残余量超过喂养总量的1/4;④腹胀;⑤胃内第2周末喂入量<8 ml/(kg•次);⑥胃内咖啡样物,大便隐血阳性。?

1.3 治疗方法 患儿入院后均予保暖,有呼吸道症状的患儿在血气分析后给予氧疗。喂养方法[2]:两组患儿均于生后48 h内开奶。胎龄>34周母乳喂养,胎龄为32~34周母乳喂养或经鼻胃管喂养,胎龄<32周采用经鼻胃管喂养。人工喂养采用同一种低出生体质量儿配方奶粉,开始1~2 ml/次,每隔2 h喂养1次,每次增加1~2 ml/d。静脉营养:生后第1天起输注5%葡萄糖,第2天输注复方氨基酸0.5 g/kg,每次增加0.5 g/(kg•d)至最大量3 g/(kg•d)。出现喂养不耐受予常规处理,排除坏死性肠炎,奶量应减少2~4 ml或停止喂养1~2次,腹胀者予以灌肠通便或者持续胃肠减压。适当补充电解质,及时纠正酸中毒。治疗组在常规治疗基础上加用小剂量红霉素5~10 mg/(kg•d)分2次口服,用药至能耐受肠道营养1周。所有鼻饲患儿均在自行吸吮,吞咽反射正常后拔除胃管。?

1.4 监测指标 腹胀消失时间,呕吐消失时间,胃潴留消失时间,用药7 d体质量增长量,恢复至出生体重所需日龄。药物不良反应的监测:观察用药前后检测肝功能。?

1.5 统计学方法 数据以均值±标准差(x±s)表示,采用t检验,用SPSS10.0软件进行统计学处理以P<0.01为差异有统计学意义。?

2 结果?

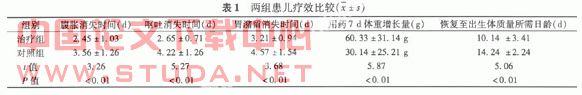

2.1 红霉素治疗后疗效观察 与对照组比较,治疗组腹胀消失时间、呕吐消失时间、胃潴留消失时间及恢复至出生体质量所需日龄均明显减少;而用药7 d体质量增长量较对照组明显高见表1。?

2.2 治疗组患儿在给予红霉素干预后,每天奶量增加(3.2±1.2)ml/kg,而对照组每天奶量增加(1.8±0.9)ml/kg;胃潴留量减少,每次的残余奶量(2.3±1.0)ml,而对照组每次的残余奶量(4.3±2.3)ml,经统计学分析后差异有统计学意义(P<0.01)。?

2.3 药物不良反应 所有患儿谷丙转氨酶与治疗前比较均在正常范围。?

新生儿在出生后通过胃肠喂养直接营养作用或胃肠激素的间接作用,由宫内营养转为宫外营养,维持胃肠正常结构与功能的完整[3]。因此在静脉营养同时加用胃肠道内微量喂养,有利于促进胃动力的成熟并改善对喂养的不耐受性。新生儿的胃肠分泌和胃动力的发育随日龄增大而不断完善,故新生儿胃肠道喂养时较易出现腹胀、胃潴留、呕吐等喂养不耐受体征。据报道,促胃肠动力药物有助于改善喂养不耐受状况。?

喂养易发生喂养不耐受,常需要较长时间胃肠外静脉营养,虽能改善其营养状况,但不利于胃肠动力的完善,且存在较多的并发症。目前适用的促进胃肠动力的药物较少,以往曾使用过多潘立酮、甲氧氯普胺、西沙必利、胰岛素等早产儿喂养不耐受[4],由于易引起锥体外系的不良反应,西沙比利易诱发致死性心律失常等,而使应用受到限制[5]。近年来发现红霉素具有胃肠动力作用,可提高喂养耐受性[1]。红霉素是一种胃动素拟似剂,通过与胃黏膜上的胃动素受体结合,对全胃肠道均有不同程度的促动力作用,主要有以下几方面效应[6]:①促进食道收缩及增加下段食道括约肌压力(LESP);②促进胃窦收缩,改善胃窦收缩,改善胃窦、十二指肠功能的协调性;③诱导消化间期移行性运动复合波(MMC)及促进结肠运动及胆囊收缩等。?

本研究应用小剂量红霉素治疗新生儿喂养耐受其效果明显。本研究中治疗组患儿腹胀消失时间、呕吐消失时间、胃潴留消失时间均明显缩短。用药7 d体重增长量及恢复至出生体重所需日龄均优于对照组。在两组治疗前后的喂养指标里,用红霉素干预治疗后患儿每天奶量增加数高于未干预治疗组的患儿,胃残余量显著减小,可见喂养不耐受儿经治疗后均取得一定疗效。在本研究中未有一例患儿出现红霉素的药物不良反应。?

新生儿发生喂养不耐受的相关因素有胎龄、出生体质量、开始喂养日龄、药物及并发症。早产低出生体质量儿,尤其极低出生体质量儿胃肠动力极不成熟,其食管收缩幅度、传播速度及食管下段括约肌压力降低,易发生食管返流,因胃窦和十二指肠动力不成熟,胃排空延迟,因此低出生体质量儿易出现呕吐、腹胀、胃潴留、奶量不增或减少等喂养不耐受表现,存在较高喂养不耐受发生率。早开奶使早产儿对胃肠有更好的耐受,胃肠功能成熟更快,可显著缩短达到全胃肠道喂养的时间。?

总之,加用小剂量红霉素后,加奶困难、呕吐、腹胀及胃潴留情况有明显改善,提高了喂养耐受性,可促进低出生体质量儿营养发育。但红霉素可引起肝大、黄疸、转氨酶升高等,停药后多自行消退。本组治疗剂量小、疗程短,未出现肝脏损害表现。首选母乳、早期胃肠道喂养、根据患儿情况选择喂养方式、渐进式加奶、微量喂养、尽量减少禁食次数和每次禁食持续时间、肠道喂养与肠外营养相结合、适当选用促胃动力药物是适宜的喂养策略,能最大限度减少喂养不耐受的发生。?

文献

[1] 黄瑛,邵肖梅,曾纪骅,等.新生儿喂养困难与红霉素促胃肠动力的研究.中华儿科杂志,2000,38(4):696.?

[2] 魏珉,王丹华,董梅.儿科诊疗常规.人民卫生出版社,2004:25.?

[3] 邵肖梅.早产儿消化系统的特点及喂养.实用儿科杂志,2000,15(12):716.?

[4] 廉伟林.刺激排便及非营养性及治疗早产儿喂养不耐受.实用儿科临床杂志,2006,2l(9):544.?

[5] 郭少丽,陈路,黄月梅,等.红霉素治疗早产儿喂养不耐受疗效观察.中国热带医学,2004,4(1):72.?

[6] 陈健平,刘义.红霉素与新生儿喂养不耐受.新生儿科杂志,2005,20(5):231.