急性脑梗死早期静脉溶栓治疗的临床疗效分析

来源:岁月联盟

时间:2010-07-13

【关键词】脑梗死;溶栓;尿激酶

脑梗死是指脑组织的血液供应中断,引起的局限性脑组织缺血性坏死或软化,导致患者出现肢体瘫痪、神志不清等一系列临床症状。随着人们生活水平的提高,脑梗死的发病率越来越高,严重威胁着人们的健康和生命,血管壁病变、血液成分和血流动力学改变是引起脑梗死的主要原因。脑梗死需综合患者发病情况实施个体化治疗,在急性期采取积极、合理治疗措施尤为重要。目前认为早期进行溶栓治疗是一种积极的治疗手段,对2005年10月至2007年7月来我院就诊的急性脑梗死患者56例行静脉溶栓治疗,现将治疗结果分析如?

下。?

1 资料与方法?

1.1 一般资料 自2005 年10 月至2007 年7月来我院就诊的急性脑梗死患者,根据《脑血管病防治指南》[1],符合溶栓治疗适应症的患者共69例,经患者或家属签字同意,随机分为两组,其中45例于发病6 h以内进行静脉溶栓治疗,为静脉溶栓组,男26例,女19例,年龄41~74岁,平均55.3岁。对照组25例,男16例,女9例,年龄46~72岁,平均56.6岁,两组患者在年龄、性别、发病时间和来诊时的神经功能缺损评分方面差异均无统计学意义。?

1.2 治疗方法 静脉溶栓组:应用瑞替普酶10×10?6 U静脉注射(时间不少于2 min),30 min后重复上述剂量;其余治疗同对照组;对照组:根据患者病情尽早给予扩张血管、抗凝、改善微循环或活血化淤中药、对症治疗等。?

1.3 疗效评价标准 神经功能缺损评分:两组病例均于治疗前和治疗后24 h、2周后分别采用1995年中国脑卒中临床神经功能缺损程度评分量表进行评分,对评分结果进行统计分析,并且记录静脉溶栓组治疗后24 h内的不良反应如颅内出血等 。?

2 结果?

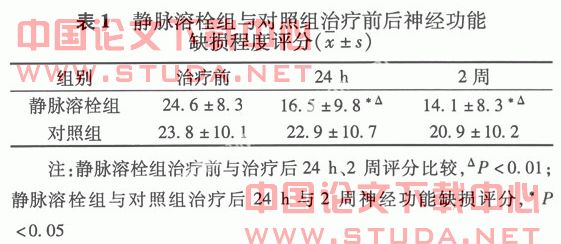

2.1 两组治疗前与治疗后24 h、2周时神经功能缺损评分比较 静脉溶栓治疗后24 h、2周与治疗前比较差别均有统计学意义,神经功能缺损评分明显降低,(P<0.05);治疗后24h与2周神经功能缺损评分差别无统计学意义(P>0.05);对照组治疗后24 h、2周与治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后24h、2 周静脉溶栓组与对照组相比差异有统计学意义(P<0.05),治疗前、后的神经功能缺损程度评分见表1。?

2.2 静脉溶栓组的不良反应 治疗后24 h内颅内出血2例(4.4%),颅外出血包括上消化道、皮肤黏膜、呼吸道共3例(6.6%),神经功能缺损加重1例(2.2%)。? 3 讨论?

由于大多数脑梗死是血栓阻塞脑动脉引起,因此使阻塞的血管再通是的理想方法,目前常用的治疗方法有溶栓治疗、降纤治疗、抗凝治疗、扩血管治疗等,已有大量研究表明早期溶栓是主要的治疗方法,溶栓治疗使闭塞的血管开放,尽快使局部受损区域重新再灌注,从而最大限度的抢救处于可逆性损伤状态的神经细胞,使神经功能恢复。目前国内外大部分学者认为急性脑梗死早期溶栓治疗时间窗越短,疗效越好,超过一定的时间神经功能损伤则不可恢复。目前普遍认为溶栓于发病6 h内开始较好,因此本研究均选择发病6 h以内进行静脉溶栓治疗的病例,静脉溶栓治疗前及治疗后24 h、2周与对照组比较神经功能缺损评分差别有统计学意义,与林进等[2]报道的结果相符,说明静脉内溶栓是治疗急性脑梗死的有效方法,在改善预后方面优于常规治疗,而静脉溶栓治疗后24 h与2周后神经功能缺损评分的差别无统计学意义,提示静脉溶栓治疗在早期即可达到较稳定的治疗效果,对于早期判断预后有很大的帮助。?

重组人组织型纤溶酶原激活剂(recombinant human tissue type plas-minogen activator,rt-PA)作为第2代溶栓药物的代表,在脑梗死发病3 h以内,用rt-PA经静脉内溶栓已得到国际上的普遍认可;但其缺点是溶栓治疗的时间窗太短、半衰期短及对于一些难以溶解的血栓疗效欠佳。以瑞替普酶(reteplase,rPA)为代表的第3代溶栓药物,为组织型纤溶酶原激活剂(tPA)的缺失变异体,与第2代溶栓药物相比,具有半衰期更长、溶栓效果更好、应用方便等特点。?

有研究指出溶栓治疗的不良反应主要发生在治疗后24 h内,因此笔者观察了静脉溶栓治疗后24 h内的不良反应,有颅内出血、颅外出血及神经功能缺损加重。溶栓后的出血可能与时间窗、溶栓药物的剂量、年龄、合并用药、高血压、心脏病史等因素有关,其出血的可能机制为:①缺血后血管壁的损伤;②缺血后继发性纤溶及凝血障碍;③缺血后血脑屏障的通透性增加,致再灌注后出血[4]。本研究中颅内出血的发生率为4.4%,颅内出血是溶栓治疗最严重的并发症,但有研究指出溶栓后的颅内出血大多为斑点状出血[5],此种出血多不引起机体功能障碍,因此不需要进行处理,但有少数出血是影响神经系统功能的脑实质团块状出血,可引起病情恶化,是溶栓治疗最严重的并发症。本研究中颅外出血如皮肤、呼吸道、消化道出血的发生率(6.6%)高于颅内出血,但其严重程度较颅内出血轻,均可经一般对症处理而解决,这些并发症的出现并不影响静脉溶栓治疗的临床疗效。因此认为早期静脉溶栓是治疗急性脑梗死的较为安全、有效的方法。?

综上所述,急性脑梗死早期进行静脉溶栓治疗的效果肯定,不良反应较少,具有较高的安全性,而且操作简便、快速,适于在基层推广应用。但是应用时需要严格掌握适应症,对于年龄<80岁,无意识障碍,排除颅内出血,出凝血时间正常的急性脑梗死患者,均可以早期采用静脉溶栓治疗。?

[1] 饶明俐.脑血管病指南.人民卫生出版社,2005,(11)1:32-33.?

[2] 林进,陈东明,王月碧.急性脑梗死早期的静脉溶栓治疗研究.心血管康复杂志,2006,15(2):144-146.?

[3] 胡文立,许俊堂,胡大一.脑梗塞的溶栓治疗.中华老年医学杂志,1999,18(3):183-184.?

[4] 姚景莉.急性脑梗塞的溶栓治疗.上海预防医学杂志,1996,8(11):489-490.?

下一篇:老年妇女阴道炎临床特征及治疗