公司治理模式演化争论的法律思维根源

摘 要:对全球公司制度的演化趋势,统一论与分化论的两种观点针锋相对。争论的根源在于论者思维的差异,并突出表现在现象与标准、法律与事实、宏观与微观、技术与社会等几对范畴上。立足于法律的本质并关注公司制度的选择问题,分化论有说服力;而统一论则因把法律问题简单技术化、混淆事实与规范选择的差异而有明显局限。因此,应当坚持理性的法律思维,坚持公司制度国际演化的“功能统一、形式分化”二元观。

关键词: 公司法;公司治理模式;国际统一;国际分化;法律选择

Abstract:In the debate concerning the worldwide evolution tendency of corporation governance, “unificationism” and “differentiationism” are diametrically opposite. This paper holds that the controversy, stemming from difference of legal ideas, is prominent in certain dichotomous areas, such as phenomena and standard, law and fact, macrocosm and microcosm, technology and society, etc. In comparison, differentiationism is more convincing because it is based on the essence of law and concerns about the choice of company institutions while unificationism is obviously limited because it simply deems legal problems technical ones and confuses facts and choice of norms. We should have rational legal ideas and maintain the dualism of “functional unification and formal differentiation” in the international evolution of company institutions.

Key Words: corporate law; model of corporate governance; international unification; international differentiation; choice of law

一、引言: 统一论与分化论,到底谁会胜出?

在公司制度的立法与实践中,我们必须正视在全球化的背景中公司法的竞争力问题,因此也必须理性对待公司治理比较研究中关于治理模式演化趋势的理论争论。因为,在一定意义上,我国公司法与公司治理化的过程实质是一个借鉴和移植他国先进公司法制度的过程。

在经济竞争全球化的压力下,公司法与公司治理将走向何方?在比较法领域,全球统一论与继续分化论,是两种针锋相对的观点。全球统一理论认为,经济全球化将导致作为经济全球化基础的经济体制的统一,作为经济体制的一个重要构成要素,公司法当然会走向统一。其中,以美国公司法学者汉斯曼与克拉克曼的公司法终结论以及拉菲·拉波塔、弗洛伦西奥·洛佩斯德-西拉内斯、安德烈·施莱弗、罗伯特·维什尼等人的普通法优越论(由于取其姓名中的首字母,理论上把这4位作者的观点称之为“LLS&V”,下同)为典型代表。公司法历史终结论认为,制度竞争的效率标准将使作为美国公司法蓝本的股东中心主义的公司法模式最终打败非股东中心主义的公司法模式,各国公司制度的不统一将最终成为历史[1] ?。LLS&V认为,普通法系的公司法在保护证券市场投资者权益方面,相对于民法法系的公司法有天然的优势,在以效率为导向的国际资本市场竞争中,普通法系的公司法最终会在这场竞争中胜出[2]。统一论遭到了分化论的强烈批判。有学者认为,对于什么是良好的公司治理,根本不可能有统一的看法;有学者认为,即使存在统一看法,基于经济体制中存在着大量补充性机制的客观存在,公司治理体制演进的路径不是惟一的;有的学者坚持认为,即使一个特定社会有朝某个有效率公司法模本演进的社会需求,利益集团或者其他因素也会反对这些制度演进[3]。其中,制度演进的路径依赖理论是反对公司法全球统一的最强大声音,以美国公司法学者路西恩·阿瑞·贝伯夏克(Lucian Arye Bebchuk)和马克·杰·罗(Mark J. Roe)为代表。公司法的国际分化者则坚持认为,公司法的国际统一是不可能的,英美公司法的胜利是一种臆想[4]。

统一论与分化论,到底谁会胜出?我们认为,答案本身并不重要,重要的是它能给我们带来什么启示。因为,公司法的国际统一论在我国是一种相当强势的理论,而公司法修改活动的移植性特征又对这个强势理论有所强化。为此,我们认为有必要梳理这些理论争论在思维路径上的差异,以利于在持续的公司法与公司治理现代化过程中对所谓的国际经验保持理性的态度。

二、理论争论的根源:法律思维的差异

(一)“现象”对“标准”

公司具有其内在规定性,公司法律制度具有共同性的规则。从其产生到成熟阶段,公司制度的表现出了历史趋同性,而在当下发生的公司法现代化运动中,这个趋同性还在延续。国家对公司制度的管制成为现代公司制度改革的主旋律,加强上市公司监管、强化信息披露要求和管理者的信义义务是各国公司法修改中的共同选择。美国也越来越注重机构投资者的作用,美国之外的其他国家和地区在引进美国公司中的独立董事制度,在很多人看来也是全球公司趋同的一些重大表现。世界银行、OECD也发起了有关公司治理最优标准的大讨论,并且发布了相应报告。这些都是不可否认的现象。

问题的关键在于,我们如何对待这些趋同的现象。至少有两种可能让我们选择:或者仅仅把它当作一个现象,或者把它当作公司制度发展的必然趋势。如果是后者,我们在一定意义上就把某类模式当作了未来公司制度发展的标准。但是,我们能否分析这些现象,进行形而上的归纳,从而把其当作公司法律制度发展的标准呢?显然,公司制度是否统一的争论就与此有关。美国公司模式能否成为公司法现代化发展的标准,统一论认可,分化论则反对。

在这里,有两个问题需要回答:是否存在一个最优的模式?如果最优模式存在,他国是否会自动选择该标准?对于第二个问题,涉及立法的过程和立法活动的社会本质,我们在下面讨论。在这里,我们只看第一个问题。美国模式是否是最优的模式呢?汉斯曼与克拉克曼是从效率的角度来推测的,而LLS&V则是在实证分析的基础上通过得出普通法系的法律优于民法法系的法律这个结论来暗示的。效率是否是法律制度选择的最高标准、实证分析材料得到的结论是否具有完全的可行性,都是值得怀疑的。暂且不说这些结论的确信程度,如果回到历史,我们就能够发现答案。

现 代 法 学 曹兴权:公司治理模式演化争论的法律思维根源

世界各国形成了公司治理的不同模式:一是美国的市场主导型治理模式,一是日、德的导向型的治理模式[5]。在日本和德国经济迅速发展的时代,日本和德国的公司制度为很多经济学家所赞扬。不过,在日本经济泡沫破灭、亚洲危机爆发、美国经济在自上个世纪90年代以来迅猛发展之后,理论界才再一次倾向了美国公司模式。所以,两种模式谁优谁劣,无法作简单的评价。单从吸引资本能力的角度来考察,美国模式因财务透明、管理公开可以有效降低资本搜寻费用与监督管理行为的成本而有优势;而网络型的模式也有通过维系长期关系去获得长期虔诚资本的长处。从不同国家的经济竞争力来考察,美国的竞争力暂时超过日德的事实并不能说明美国公司的治理模式优秀于日德,因为一国的经济还与其他因素相关,比如科技的投入、人才的吸引力等。所以,两种模式各有优点,应当相互吸取,这才是最合理的结论。

(二)“法律”对“事实”

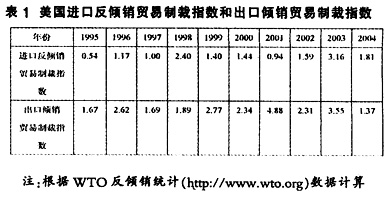

在一定程度上,统一论与分化论的分歧还表现在法律规则统一与制度在实施效果上并不统一的对立,也就是所谓法律统一与事实统一的分化。公司法比较理论认为,公司法的统一,应当区分法律统一(de jure convergence)和事实统一(de facto convergence)。法律统一,就是各国采纳了相同的公司治理法律;事实统一,则指法律实践层面上的统一[2]。

有学者对LLS&V实证分析材料以及Credit Lyonniais Securities Asia(CLSA)在2000年的调查材料进行了再归纳,得到了公司法上的法律统一和事实统一并不一致的结论。(注:调查各国法律规定的LLS&V数据本身,是对法律统一的实证分析材料。CLSA的调查则是在公司实务层面上进行的实证分析,归结到国家层面,可以考察其事实统一的问题。)通过对24个发展家的数据以及49个国家相关数据的分析,他们发现了法律相似性的显著证据,全球化确实带来了公司治理上的相似性。的确,一系列的经济独立国家,特别是经济发达国家,倾向于采取公司治理的共同标准。不过,有趣的是,这些相似性并不是在向美国模式的统一。与法律统一结果相反,在国家、产业和三个层面的一系列考察中,他们发现,根本没有证据显示在公司治理、公司法的事实性上有相似之处。简单的说,这些国家可以正式吸收其他国家相同的公司法律体制,但是对这些主要制度精神的吸收可能落后于法典本身,在法律实施效果上并不如立法时预期的那样理想。全球化可能会诱导各国相同的公司法标准,但是还没有证据显示这些标准已经被采纳。因为,法律制定与法律的实施是两个不同层面的问题,不同的公司治理体制在不同国家中会产生替代性效果,经济全球化还没有强大到能够超越所有地方利益的程度。利益集团的存在、制度演进的路径依赖特点以及制度的多样性,都可能使公司法的事实统一落后于法律的统一。“现代公司的某些特征已经被广泛采纳,但是这很难想象,在一个完全统一的制度框架中的公司管理者所采取的行为是统一的。”[3]2-3

就论证思路看,我们应当区分书本法与实践法,不能够仅仅把书本上的规则当作衡量公司治理实践的指标。即使是好的规则,在没有良好执行机制的环境中也要被异化。这是发展中国家中存在的一个普遍现象。从实证角度考虑,反对公司制度全球统一的观点具有说服力。

公司法的分析是公司法理论的一大。在经济理论中,微观经济分析是最主流的思想,所以被称为主流法律经济学。目前有关法律的经济分析,比如公司法的经济分析、合同法的经济分析、侵权法的经济分析、竞争法的经济分析等,都是从微观交易的角度来看待法律。在微观经济分析理论中,个人行为和市场制度都是以效率最大化作为目标的,所有制度都会在成本、价格的激励下作出理性反应。在这些学者看来,所有的法律现象背后其实都是交易,都可以用经济合理性来评价法律权利不同分配带来的效率,法律应当把效率作为最佳标准,法律本身也应当以促进效率提升为目的。

如果法律本质的全部就在于这些微观性交易规则的话,那么公司法的全球统一则指日可待。但是,法律在本质上是否就是这些微观性交易规则呢?显然不是。法律经济理论的制度分析学派还从宏观的角度来研究法律制度的演进。在制度分析学派那里,交易费用仍然是一个重要的分析工具,但它涉及一个社会整体制度整体的交易费用。法律是一个可供选择的过程,我们应当从各个制度方案中选择一个效率适宜的制度。在法律选择的过程中,效率并不是惟一的决定性因素。所以,波斯纳的“单一效率效率本位”主张在法律制度上并不适宜。

如果在宏观上关注公司法律制度的历史演进,就应当看到效率之外影响公司制度发展的其他社会因素,这就是所谓非正式制度了。正式制度的演变必须考虑非正式制度的影响。由于非正式制度安排有内在的传统性和历史沉淀,它既能节约交易费用,克服“搭便车”问题,淡化机会主义行为,又能作为文化的一部分,以一种抽象的东西影响人们的社会经济生活,因此,只有当我们所选择的所有制度创新方案所设定的目标与既定的制度遗产相接近或相一致时,制度创新方案才能为人们所接受,制度创新的成本也才能比较低廉,这样的制度创新方案也才能更容易实现。这就是所谓“路径依赖性”,即发展所走过的道路对未来的发展产生影响,也就是韦伯的“历史时间(Historical Time)”。“路径依赖”是制度经济学关于制度演进的一个重要理论,即“人们过去作出的选择决定了他们现在可能的选择” 的路径依赖性[6]。

对公司法的经济分析也是如此。如果遵循制度演进理论,如果从宏观的角度进行分析,我们会发现,效率将不是决定法律制度历史发展的重要因素。从这个意义上讲,公司法全球统一论的方法论基础似乎带有明显局限。所以,本文不赞同公司制度全球统一于美国模式的观点。

(四)“技术”对“社会”

公司法是一个纯粹的技术性规则吗?显然,在法律的效率决定论者眼中,公司法就是一个技术问题。法律经济学的微观分析理论实质是把法律当作一种纯粹的、技术性的、中立的规则。在纯粹经济理论看来,市场效率是重要的,市场机制能够发挥作用,管制没有必要;各国公司形式上的差异是不重要的,也没有必要存在。产品与资本市场的竞争使得公司治理成为另外公司要么消失要么成功的战场,将迫使公司选择相同的规则,包括公司治理规则,以降低阻碍效率实现的成本。在竞争压力强大的环境中,维持公司法细微差异已经不是那么重要了[7]。

也就是说,公司治理与其他形式的技术问题相比较,没有多大差异。如果某个公司形式重要,而你选择了一个错误形式,那么必将受制于选择了更优形式的竞争者。汉斯曼与克拉克曼的公司法统一观点,是建立在纯粹的经济分析理论之上的,他们把公司法当作了纯粹的技术。

这种对待法律的纯粹技术思维,已经受到法律经济学中其他学派的强烈批判。在制度分析学派理论中,法律是社会性的,正式制度和非正式制度是相互影响的。法律经济学的公共选择理论也对法律规则的技术本质观点提出了严肃批判。在公共选择理论看来,法律是一种公共物品。公司法的立法活动,不仅要关注规范微观交易的规则,还要考虑集体选择问题。公司法律制度的实施,也离不开决策,因为利益集团的影响也是不可以忽视的。

由此看来,公司法的法律质量判断可能并不全部是一个交易效率问题。汉斯曼与克拉克曼对待公司法的立场以及由此推导出的观点显然无法为贝伯夏克和马克·杰·罗所接受。法律在本质上是社会性的,这是一个公理。因此,法律统一论在对待法律是什么的问题上,态度是不太严肃的[8]。事实上,法律纯粹技术的观点也无法为暗示公司法全球统一的LLS&V所接受。LLS&V的理论事实上也考虑到了公司制度与其他因素比如政治有某些联系。所以,同马克·杰·罗一样,LLS&V事实上批判了微观法律经济理论把公司法作为纯粹技术性规则的看法。不同的是,前者更加看重政治因素,并且把它作为决定公司法律制度差异的最重要因素,而后者则在结果上把法律因素绝对化、技术化了。普通法更加容易去发现高质量公司法的论断,实质就是把法律作了单纯技术化处理。马克·杰·罗反对的,正是LLS&V对待法律的这种态度[8]1839。

我们必须注意,不能“把客观世界当作技术所能覆盖到的工具来看待,而把技术之外的形式上真正合理的思想领域却当成了不合理的和非的”[9]。公司制度不仅仅是一个技术问题,它必然与政治发生联系,必然受到历史条件、社会现实及其他条件的影响,这些因素将影响或者限制公司制度的发展,公司的某个特定形式是难以通过交易和简单选择得到的[10]。

(五)“可能”对“必然”

不管是LLS&V,还是汉斯曼与克拉克曼,其论证思维都带有强烈的实证主义倾向。前者是对49个国家中有关投资者保护的相关法律制度的实证考察;后者则根据非股东中心主义公司法模式下的有关国家资本市场效率和经济发展效率没有美国那样突出的事实,得出非股东中心主义公司法模式失败的逻辑结论[11]。

本来,从实证角度出发对各国公司制度的发展趋势进行比较分析,是一个方法论的创新。但是,把实证分析结论绝对化、简单化的思维模式本身是值得商榷的。如前所说,通过实证我们看到了事实本身,但是这个事实并非是标准。按照马尔库塞的说法,这是一种“单向度的思想”[9]15。由于其研究领域仅停留在经验事实范围内, 实证主义的思想仅靠这些事实经验而生效,强调并重视具有确定性和精确性模式的物理科学,反对那些纯思辩的如先验主义、形而上学等思想。这样,的思想就变成了证明性的思想。在这个转化过程中,那些或然性被抛弃了,因为一个事实就推导出了一个结论,它们并不关注事因,而这个结论似乎也成为了社会生活的标准。很明显,在这个单向度的思维模式中,我们得到的事实仅仅是经验世界的有限部分。如果把这种有限当作全部,如果把这种有限的经验世界当作必然的世界,那么我们无疑成为另外一个“井底之蛙”,无疑是在创造大量的虚假意识。这种单向度的思维,其实抹杀了可能与必然之间的区别。实证结论可能是一种答案、一种理性选择,但是我们难以肯定它必然是惟一答案、惟一选择。

再拿公司法理论中相当盛行的伯利-米恩斯公式来说。伯利·米恩斯以公司中的控制权的实际享有为标准,在实证调查的基础上,发现了公司在发展过程中呈现的一个财产权利结构性分化的现象。“随着美国大型公司所有权的日益分散化,其控制权已经出现了新的情况。在大多数大型公司中,控制者已不再是那些拥有主要股权的个人。更加确切地说,应该是居统治地位的所有者已不复存在,控制权的维持在很大程度上已与所有权相分化。”[6]129,344所有权与经营权的分化本身是一个事实,但是,我们如何看待这个事实呢?是把它作为公司制度发展的追求目标,还是仅仅把它作为一个现象而去深究其背后的原因?

显然,后者是明智的选择。因为,导致美国公司所有权分散、所有权与控制权分化这个事实结果本身并不能够给我们带来其他的启示。我们应当深入分析,是什么原因导致大型公司中的两权分化。伯利-米恩斯认为,是因为股权分散与股东消极。关键的问题是,又怎么来解释公司结构和股东行为呢?伯利-米恩斯公式及其分析还缺乏一个前提性解释。忽略这个前提而当然地把分散所有、两权分化作为一种追求,无疑等于是接受了非理性的结论。分散所有权结构、两权分化模式,到底是经济效率演化的结果还是政治压力和历史偶然性所创造,这才是在不断增长的全球竞争环境下,公司法理论必须回答的问题;并且,在世界范围内,股东并非全部消极,分散股权结构也只是在英美盛行,其他国家和地区公司的股权结构以集中的居多。

考虑到原因的多元化,考虑到公司制度在其他国家和地区的不同发展状态,把伯利-米恩斯公式作为一种公司法制度发展可能走向的看法,是比较适宜的。但是,有学者把这个结果与美国的优势联系,从而把分散性作为一个必然的判断,一个必然的标准。这样,这个现象背后的原因被抛开了,一个事实性结果就转化成为一个追求的目标。(注:事实上,把两权分化作为一个目标追求的观点,在大陆公司法学界并不少见。)实际上,伯利-米恩斯本人也没有表达出对公司制度这些发展的欣喜,相反,我们还能够发现他们内心的一些无奈。两权分化,“已经造就了一些经济帝国,并且将这些帝国交到一种新型的专制主义手中……”“承认美国产业已被这些经济独裁者所统治,我们就能领会到日常所熟悉的那句话,即美国是个人首创精神的产物,只不过是句空话。”试想,在一个个人首创精神成为社会观念基础的国家,个人首创精神被忽略将会带来什么;况且,“控制权问题已成为经济管理的难题。”[6]134

其实,比较公司法理论中还有很多问题需要追问:美国公司法模式是一种最效率的模式吗?股东所有权中心主义的模式是一种最好的模式吗?分散股权权结构是一种最佳的公司所有权结构吗?效率是否是决定制度未来发展的最好标准?制度竞争是否与经济竞争那样完全遵循市场效率原则?制度竞争是否必然遵循效率原则?这一系列的问题,答案都有确定与可能两种。公司法统一论者明确选择或者暗示了确定,而反对公司法统一的理论则选择了可能。在公共选择理论看来,法律的选择最终是不确定的,因受到政治集团政治利益追求的影响。即使存在一个有效率的制度,即使效率成为了制度质量的最终标准,政治压力可能阻碍和超越纯粹的经济压力,一个有优势的制度并不必然会消灭其他制度。在制度分析理论看来,制度变革是有成本的,不同国家或地区进行制度变革的成本并不相同,他们对成本的负担能力也不一致,制度变革的结果当然不是确定的、惟一的。显然,公司法统一论者在用经济效率作为判断依据时却抛开了效率本身在另外一个层面上应有的含义。所以,我们无法确定公司法是否统一,但是我们可以期待一个更加适宜的、与环境相匹配的结果。“全球化可能会诱导各国相同的公司法标准,但是还没有证据显示这些标准已经被采纳。” [3]4

三、结论及启示

研究公司法与公司治理现象的最终目的是提高公司治理水平,促进与社会。不过,公司制度实践之推行,必定依赖于一定规则,而规则是这些规则中最为重要的一部分。因此,对公司制度的研究,不管是法律学研究,还是社会学、经济学、管的研究,最终将落实到具体的法律规范上。理性公司制度的建构,不同学科从不同角度加以全面的研究是必要的。但是,这些理论研究的现实意义与理论上升到制度,是两个不同的范畴。在从理论到法律制度转化的过程中,我们应当关注理论在规范性视野与描述性视野之间的差异。

“科学、经验性的社会科学以及经验性的语言科学通常被理解为描写性科学,法律或者伦理学则被称为规范性科学”[12]。描写性科学研究得到的结论明显具有事实描述的性质,表达某个事物“是什么”的一类陈述,属于描写性的陈述,亦可称为事实陈述。那些表示某个事物“应该怎样”,或者更广泛一点,评价某个事态如何如何的陈述则属于规范性陈述。

从以上分析我们可以发现,公司制度国际统一论与分化论之间分歧的根源在于对待公司法制度的法律思维差异上。对各国公司制度进行实证的、微观的分析研究,与描述性研究更加接近,其结论也带有浓厚的事实描述性质。这是或者可能“是什么”的问题。立法则关注“应当怎样”,需要考虑法律的社会属性,理性衡量影响规则选择的其他要素。公司治理与制度国际统一论者在一定程度上混淆了“事实陈述”与“规范陈述”,把研究结论当作一种必然性追求而要求我们选择,其研究结论就从“事实”转化成为了必然“标准”;而分化论者则是在关注“应当怎样”的问题。

显然,分化论者的研究思维和研究结论更适应公司法律制度的本质。公司法与公司治理模式的质量,应当以适应性为判断标准,而不是以什么抽象理性或者抽象的效率,公司法具体制度与具体模式的选择,应当与当地社会体制环境形成最佳契合状态。正如区分“是什么”与“应当怎样”一样,我们应当理性对待公司制度的国际统一与分化的事实现象。我们可以考虑借鉴其他国家或地区在解决相同问题上的成功经验,在制度功能与制度理念上向其他模式靠拢。但是,是否完全接受美国或其他公司治理的模式,则要采取实用主义的态度,他国公司法的有关规则并不一定要全盘接受。所以,在公司治理与公司制度的国际统一与分化的争论中,我们应当坚持“功能统一、形式分化”的二元立场。ML

:

[1] Henry Hansmann and Reiner Kraakman, The End of History for Corporate Law, 89 Geo. L.J. . p.439-468.

[2] La Porta,R., Lopez-de-Silances, F. Shleifer,A. Vishny, Legal Determination of External Finance_Journal of Finance1997,p.1131;Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes,Andrei Shleifer, What Works in Securities Law?, Working paper 2003.

[3] Krishna Palepu, Tarun Khanna, Joseph Kogan, Globalization and Similarities in Corporate Governance:A Cross-Country Analysis, Harvard UniversityWorking Paper.p.2. download from:http://papers.ssrn.com/abstract=323621.

[4] Lucian Arye Bebchuk and Mark J. Roe, A Theory of Path Dependence in Corporate Ownership and Governance, 52 Stan. L. Rev.p.138-170

[5] 缪仁炳. 比较公司治理-演化趋势及其意义[J]. 改革,2000(1):24

[6] 道格拉斯·C·诺思. 经济史中的结构与变迁[M]. 陈郁,译. 上海:上海三联书店,1994:中译本序. 2.

[7]Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law ,1991; Henry Henry Hansmann and Reiner Kraakman, The End of History for Corporate Law, 89 Ge o. L.J. 2001.p. 439.

[8] Peter A. Gourevitch . BOOK REVIEW,The Politics of Corporate Governance Regulation: Political Determinants of Corporate Governance: Political Context, Corporate Impact. 112 Yale L.J. p.1833

[9] 龚勇安. 马尔库塞“单向度的思想”评析[J]. 兰州学刊, 2000(4):15

[10] John C. Coffee, The Future as History: The Prospects For Globa Covergence Corporate Governance and Its Implications, 93 Nw. U.L. Rev. p.641.

[11] Henry Hansmann and Reiner Kraakman, The End of History for Corporate Law, 89 Geo. L.J. p.444-449.

[12] 汉斯·波塞尔. 科学:什么是科学[M]. 李文潮,译. 上海: 上海三联书店, 2002:22-25.