文字(汉字)的社会学研究

1982年初,著名美籍华人唐德刚先生在纽约唐人街华人联合会上发言否定了汉字拉丁化的一些理论。当时。他对于汉字拉丁化的最后一种理论依据——“汉字难于进入机”批驳说,“我主张从改革电脑看手,切不可去改革文字,且改革电脑较快也容易成功…”。在他发言后不到五年,王永民的五笔字型汉字输入法就首次取得成功。自此以后,从汉字字形出发的几种汉字输入法相继问世。推广经验证明其输入速度与质量甚至比拼音文字还优越。汉字难以进入计算机的滥言,终于永远波进步的抛入的垃圾堆。但是,文改所遗留的一些错误理论,仍未得到彻底的戳穿,它仍能以其似是而非的面貌在语文领域肆其淫威。唐先生在这次讲话中还指出:“文字自有它的社会作用,还有历史作用。”因此,唐先生认为社会学家、文学家和史学家在文改上的意见还‘较重要’。作为一个社会学者,我负欠唐先生的这一期望已有十年,然而,对于用社会学的观点去论述文字、语言和评改中的理论,却是经常滎回于我脑际的问题。对此,我也有如骨鲤在喉,一吐为快。

文字不是记录语言的书写符号

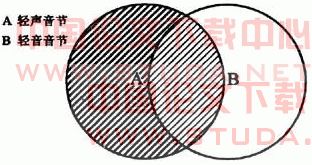

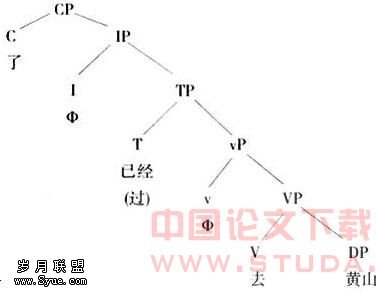

西方的语言学家和现今的‘语言学’家。一直都把文字定义为只是“记录语言的书写符号”。而且,以此确立语言(本文所用‘语言’一词,只指有声语言)和文字的基本关系。然而,语言和文字关系的这一界说却是根本错误的。其实,语言和文字都是人表达思维的工具和交流信息或社会互动的符号。文字并不从属于语言,而是与语言平行从属于人的思维和社会信息的互动。《易·系辞》称“上古结绳而治,后世圣人易之以书契…”。许慎《说文解字》也说:“及神农氏结绳为治,而统其事”,“黄帝之史仓颉。见鸟兽蹄远之迹,知分理之可相别异也,初造书契。仓颉之初作书,盖依类象形故谓之文…”。尽管这里所讲的文字的起源并不很多,可再清楚不过的是,不沦是神农的结绳记事,还是仓颉的创文造字都不是声音的记录。那么辨明此点的意义何在呢?语言与文字产生的先后,其实无关紧要,但它们产生的根源却与其各自的社会功能紧紧相联。语言虽然较为便捷。但是它致命的弱点是受到时间和空间的严格限制。而文字正是为了突破思维表达和社会信息互动的这种时空限制,才应运而生。所以,语言和文字虽同源出于人的思维和社会的信息互动。但它们的社会功能却完全不同。语言取其便捷,而文字则求其久远。用语言学的术语来说,就是文字要达到最大的历时和共时效应。如果文字只是记录语言的书写符号。那么。文字的这种“历时性和共时效应”就必然受到语言的约束。特别是受到语言本身局限的约束,如语言随时间及种种社会因素(如外族入侵等)而变化极大,因地域方言方音的影响而发生庞杂的歧异等等。这样一来文字也只是语言有限度的时、空延长,它无法摆脱语言本身固有的缺陷。所以,一种文字,越是能摆脱语言的局限与羁绊,直接与思维沟通,它就越能发挥文字的历时性与共时性的社会效应,从社会功能上说它也越成熟越先进。而汉字就是当今世界上独一无二的这样一种文字。

拼音文字不是全世界文字的共同方向

文改中的又一个重要理论错误,就是说“拼音文字是全世界文字发展的共同方向”。这个理论后来被吴玉章冠以‘毛泽东说’这样的桂冠,于是成了神圣不可侵犯的金科玉律。然而,拼音文字并不是全世界文字发展的共同方向,相反它与摆脱了语音约束的直接表达思维的符号或表意文字相比,它是一种从属于语言的、二手的思维表达工具,甚至可说是一种半路的、不成熟的人类发明。许慎在《说文解字》申说:“……其后形声相益,即谓之字…”。这里可以明确的是,形声字根本不是拼音字,所谓形声‘相益’,它首先是‘形’的指示,其次才是‘声’的提示,两者‘相’得益彰,才产生了形声字。这种字较之表音或拼音文字的好处是因为它有形的制约和仅止于是声的提示,它基本上也不再受语言的干扰,它仍是属于表意或符号文字系统的东西。正是因汉字从其创始,就充分实现了文字的最理想的社会功能,所以,它才能够在曾经是一千多万平方公里的中华大地上,不沦是讲哪种方言、哪些方音或哪种民族语言的中国人中间通行无阻。而且,自中国汉字产生的四千余年间,不沦是哪个民族入主中原,也不论她们是否已有文字(如蒙族有拼音的蒙文,满族有拼音的满文),都不得不遵奉汉字为通行文字。与中华大地相比照的欧洲也有一千多万平方公里,然而,却有拉丁、日尔曼和斯拉夫三大语系三十多种语言和二十多种拼音文字。据说中国之能获得统一要归功于秦始皇,可实际上秦二世而亡,以后分分合合,尽管有五胡十六国,蒙、满入主中原达数百年之久,但终于能维系一个统一的中华民族,这其中汉字的统一维系作用实在比与武功远为强大得多,特别与欧洲相比恐怕是再清楚不过了。而且,值得人们,尤其是文改先生们反思的是,自从文改提出以后,汉字拉丁化的呼声甚嚣尘上。一度甚至加上了最强的政治助力。然而,三十年的‘拼搏’,却始终找不到一种合适的可以记录汉语的拼音文字。他们先是想在拉丁字母拼音上加四声符号,继而又要以标准化词的拼写和推广通话来建立这种拼音文字,但是,几十年的努力终于在汉字优越性逐步为有识之士所揭明的形势下,一撅不振。这是很明显的,一种成熟先进的文字体系是不能被一种落后的文字体系所代替的。历史上蒙、满文没有能取代汉字,今天的拉丁拼音字也不可能取代汉字。如仍不信,那么被视为拼音文字的,也已在某程度上与语音脱离,而成为一种不查字典就常会难于拼读的文字。这就是英文这种拼音文字的迫不得已的向符号文字的转化或进步。所以,拼音文字决非世界文字发展的共同方向,如果有,拼音文字也只是一个中间阶段,文字的真正发展趋势是向直接表达思维的符号化文字转化(这种转化首先是性质的转化,而不一定是形式的转变)。而汉字就是目前人类所能达到的最好的符号化表意(思维)文字。

文字是文化的基础

语言学家不论哪个学派都共同承认,语言是人类社会所特有的交际工具。但是,至今语言学家对人的语言和动物的叫声根本区别的界说,却是不能令人满意的。然而有一个千真万确的事实是:只有人类才具有作为思维和社会交往高级工具的文字。而且,历史学家和社会学家都肯定地认为,自从人类有了文字以后,就从一个蒙昧的时期进入了文明的时代。这样一个时代的核心就是由文字产生的广泛文化成果(这里所说的文化当然是指狭义的文化而言)。有声语言不能产生这种文化,因为,文化是人类经验和知识的积累与传授的成果,有声语言的可怜的历时效应和共时效应都无法完成这一人类的伟大任务。所以,只有文字才是文化的基础和载体。就文字与文化的关系来说,一种文字的历时效应越长,它所涵载的文化内容越丰富,一个民族和社会越发达,这种民族文字所包含的科学技术信息量也越巨大,那么这样文字的社会价值也越高。中国自周秦以降,数千年间由汉字所积累的文化典籍车载斗量、汗牛充栋,无法计数,它是中华民族最丰富的文化宝藏。我们学习汉字的目的,不光因为它是一种传递信息的工具,更重要的,还在于它是打开中华民族文化宝库的金钥匙,它是掌握和运用这种文化的唯一不可或缺的工具。今天,英文己经成为最接近世界性文字的一个文种,虽然使用的民族约只有七亿人口,但是。英文所涵载的文化科技信息却十分庞大。这就是一切外国人都愿意首先学会英文的根本原因。相比之下,那虽然叫做"世界语"的人造语文,却远远不能达到被做为世界性语文的水平,这是因为它的文化基础太单薄,它所涵载的文化科技信息量太贫乏的缘故。

文字改革对全民族文化的发展不是促进而是促退!

将近一百年前,那个创制切音新文字的卢赣章就是打着普及全民识字率,提高全民族文化的旗号,而推行文字改革理论的。那么文字改革是否会获得这种效果?事实证明恰恰相反。因为我们知道,一种民族文化的基础越丰厚,它就越易于发展。而丰厚的文化基础是由文字久远的历时性和广袤的共时性所形成的和民族文化发展所奠定的。一个民族的文字如果改来改去,首先就无法积累丰厚的文化基础。从汉晋之际汉字楷书出现以后,汉字己经固定了两千年。如果就汉字的造字体系而言,甚至可以上溯至殷商的甲骨文字。所以,中国的古代文字和文化才能易于为今人所接受。不错,随着社会生活的发展和丰富,文字也在不断发展,《说文解字》收字九千余,《康熙字典》已收字四万九千余。但这是创新却非改旧。而且是秉承汉字造字的一种增新。如果真有一种全‘新’文字能代替已经传承了数千年的汉字,那么毁弃传统文化基础,创立新‘文化基础’,也远非一蹴而就。而且这个‘新’文化基础将比前述那个‘世界语’的文化基础更贫乏更单薄,要想在这样一个基础上推进全民族文化将是一种痴心妄想。所以,这种‘新’文字推行之日,也就是中华民族文化倒退之时。因为,一个民族文化是无法只靠有限的教科书和时下的报刊而得以提高的。十年文革的实践,那时学生只读有限的课本,人民只看小红书或四卷宝书,图书馆藏尘封,书店里空空荡荡,书籍被焚烧,杂志被停刊,结果是文化的大滑坡,就是最现实的证明。西方的汉学家们对这种社会规律是远比中国的文改家和某些自称的‘文字学家’的人要了解得多。瑞典的高本汉先生早就指出,“中国人抛弃汉字之日,就是他们放弃自己的文化基础之时,汉字拼音化如果实行,结果首先将是民族文化水平的倒退!”

文字的趋势不是简化

自从人类脱离了蒙昧时代以后,社会生活日见其丰富多彩,人的思维也日见其复杂深刻,社会上人的交往互动更是日渐频繁。为了反映这种社会现实,原来有限的文字己经不够了,只好增加字数。字数越来越多,要彼此易于分辨就得增加笔划,所以,最常用,最古老的字,笔划大都不多,相反非常用字,字笔划就不得不多起来。这与拼音文字由单音节字向多音节发展,其是一致的。然而,据说中文汉字的发展趋势就是“简化”。这真是令人迷惑的理论。试想如果只用几笔就能清楚明确代表思想含义的字,为什么还要外加许多不必要的笔划呢? 当然,人类为了文字书写的省力,尤其在书写条件困难的时候,也在追求省力和简化。在的汉语文中,这种求简求省,首先表现为文言文的产生和发展。因为,汉文字不是语言的书写符号,而是思维的表达符号,所以,就可以使用言简意骇的文言文来达到书写便捷的目的。这就是刘勰所说的“心生文辞,运载百虑”。古代文人是以文辞来进行思考的,所以才使文言文在其表达方式上达到登峰造极的地步。其次,才是在书写上使用简笔字。但是,必须指出的是,简笔字只在便捷手写时使用,根本不是文字发展的一种趋势。我门只要回顾一下书写的,就可以得到证明。正书或称楷书出现之前是中国文字的演变时期,但自正书于汉晋之间出现以后,尽管行书与草书相对于楷书来说是一种简笔字或简化字,而且其出现的时间均略晚于正书,但却一直无法取代正书的地位。这种情形就是袁晓园先生概括的"识繁写简",手书便捷可以用简、用行、用草,一切正规场合包括手写和印刷均使用正体字亦即繁体字。为什么要如此?这是我国古人的一种非常明智的创造,手写用简为其省力,正规场合用正、用繁为其便于传承,便于辨认。便于传承是因为古人远比现今的文字改革家们更明白,文字的传承一贯更有助于文化的积累与发展。现在人们一提繁体字,就被指为“复古”。可是,我们知道,现在的书写条件毕竟比远古时代已经进步得很多了。人们手书文字的活动已经开始逐步为更方便的书写机械所替代。在这样一个时代,有什么必要为了推行手写简化字而去破坏文字的一贯传承性?去割断历史,去割断文化(包括港台和海外汉字文化)的历史与地域的联系呢?强硬推行简化字的结果,不但使1949年以前的中国近代资料,就是五十年代的文献资料,现在的青年人阅读起来也有一定困难。巴金先生说得好,“难道我们真要把我们光辉的、丰富的文化遗产封闭起来不让年轻人接触吗?…文字的发展总是为了更准确地表达人们的复杂思想,绝不只是为了使它变为更简单易学…我们目前需要的究竟是提高人民的文化水平,还是使我们的文字简单再简单,一定要‘斗’‘鬥’不分,‘面’‘麵’相同?” 是的!使得现代中国人在文化上孤陋寡闻起来,正是文改先生们所创造的一种社会悲剧。如果说"复古",使人们归于愚昧,这顶帽子还是奉还给文改先生们自己为好!

所以,我赞成实行中国传统上数千年行之有效的"正繁便简"或袁晓园先生的‘识繁写简’,并认为这是解决中国文字统一的最好的工作方针之一。

汉字难学难认远非定论

约在上个世纪六十年代,日本人上田万年从德国学了点语言回国后就倡议说,“欧洲比日本先进,因为他们只使用廿六个字母,日本使用的汉字字数过多,是一个巨大负担,以致影响到日本文化的提高。”这个谬论,以后就被当初的文改先生们引申为使用拼音文字的民族,只要学了廿六个字母,就学会了文字。遂一度成为汉字拉丁化最有力的根据之一。这种近似幼稚无知的猜想只要懂得外文或在海外生活过的人,都会不屑一驳。它就像有一则笑话所说,傻少爷学字,学了一、二、三之后就以为已经学会了文字一样。以后,主张汉字拉丁化的先生们又由此而进一步提出以文盲率来证明汉字的难学难认。但是,现代完备的社会统计资料证明文盲率的高低根本不能表明汉字难学难认。于是,文改先生们只好在许多场所反复重复一句梦呓:‘汉字难学难认已成定论!’那么什么时候成了定论?又由什么人做出定论?在他们都是可以不加说明的。正像他们现在动不动就扣人以‘复古’的大帽子,和声嘶力竭地要以‘法’来维护他们的错误主张和做法一样。其实文字就整体来说,尤其对本民族来说无所谓难易。因为,对英国人来说,并没有另外一种英文可资比较,同样中文对中国人来说,也没有另外一种可资比较的中文来证明方块字难。即使退一步说汉字和拼音文字有个比较,那么根据汉字和拼音文字产生的根源,方块字直接来源于思维,而拼音字却直接来源于语言,即间接来源于思维,因此,在辨认过程上方块汉字就比拼音字要简捷得多,拼音字要先返回到语言,再由语言返回到思维。如果有人不信,那么请读读文改先生办的《汉语拼音小报》,就会产生这种间接识字的感觉。这就是为什么阅读汉字可以“一目十行”,而拼音文字就未必有这种可能的原因。其实汉字"好学好用"是1984年就由华东师大曾性初教授做出了的论证的。只是文改先生偏组织文章围攻人家,闭目塞听不听忠言,不看客观现实而已,而已!

普通话应该推广,方言和方音却根本不可能取消

推广普通话,这是宪法规定了的,应该推广。但是,如果像文改先生们所梦想的那样,以为可以达到最终以普通话取代全国七、八种方言。数不清的地域方音。以便为实行一种拼音文字奠定基础。这也是违背客观事物规律难以实现的。因为,语言的变异是不以人们意志为转移的。中国俗话说"十里不同音"。乡音和方音的变化和歧异是什么人也无法扼止的。从而进一步可以推论,如果真有一种拼音汉字出现,那么随着乡音方音的差别而引起的拼写歧变将难以禁止。汉字终于能避免这种混乱,不能不说是汉字这种表意符号文字的优越性所在。推广普通话;既然不是为给建立一种统一的拼音文字做基础,那么,允许方言和方音与普通话并存,就是合理的。这也就是说,中国人既能听懂普通话又能继续说自己的方言或带有方音的语言,这是合乎社会客观实际的一种设想和要求。从社会学的观点说,方言和方音是一种十分重要的社会心理因素。它和热爱家乡、热爱祖国的情感与理念紧密相连。同时,人们的乡音母语往往是非常难于改变的。例如,对于某些“n、l”。不分的方音,要使其分辨清楚几乎是不可能的了。有这样一则笑话。一位甘肃的礼县人,在别人问他是何地人时。他回答说:“我是你先人(礼县被读如你先)于是遭到毒打。此礼县人大喊道:“你打死我,我也是你先(礼县)人。”这当然只是一个例子。不过由此,可以了解文改先生们推广普通话的目的何在,他们的做法是如何的极端,如何的强人所难,如何违背社会常规!而他们自己又有几人能说不带方音方言的普通话?

文字改革可以休矣!

倡导文字改革己有一百年历史,推行汉字拉丁化的实验也有半个世纪,紧锣密鼓地搞汉字改革也有三、四十年。然而,除了《汉语拼音方案》是较为成功以外,其它的设想和努力,都不成功或有待存疑,甚至是一种错误的文化破坏。这恐怕就是政府终于取消文字改革委员会而代之以文字工作委员会的重要原因。这一决定就如恢复社会学一样,都是十分正确的。社会学的基本原理认为,语言是人类社会得以存在的基本条件之一。如果没有语言这种表达思维,进行社会交往的工具,人类就不能结成为社会。有声语言是社会存在的前提。可是,如果我们不像语言学家那样把语言和文字混为一谈,那么我们还会进一步发现,语言维系的是一个小社会,是一个没有历史的短期社会。而只有有了文字,才能维系一个大社会和一个有历史的久远社会。这是当今世界上成千上万个民族社会所反映的客观现实。因此,我们是不是可以得出这样的推论,假如一旦中国汉字拉丁化得以实行,那么,中国这个社会就将从一个包括海内外华人的大社会变成一个只有大陆华人的小社会,甚至会缩小到只限于会说普通话的社会。中国这个历史悠久的社会也就会缩短为只有拉丁化新汉字历史的短期社会!同时,原来的知识分子一律将变为文盲,原来用方块字书写的文献将全部变为废纸,原来的历史、书籍都将用新文字加以重印!这是一幅何等悲惨的景象!真是“一片白茫茫大地真千净”!它比之红卫兵的抄没和焚烧还要彻底,还要千净!我这里毫不耸人听闻。只看汉字简化的初步结果,不就是把海内外的华人大社会变为只有大陆小社会了吗?不就是把连五十年代的繁体字文献文化也加以割断了吗?不正在考虑用简化字重印古籍文献了吗?不是现在的年轻人已经难于辨认繁体字资料了吗?须知这还只是实行了汉字的简化,而现行的简化字大部分都是过去人已有的手写的简笔字。据说是还要简下去呢!一直要简到什么地步?要简到现在的非文盲都变成文盲才为止吗?

我还记得八十年代初,文字改革工作委员会更名的前夕,曾经提倡过文字改革而又比较明智的倪海曙先生曾慨叹过,“人们的习惯势力太强”,以至使文字改革难于推行。其实,倪先生对客观现象虽然有所认识,但他的原因却并不准确;这不能不说是受到多年极‘左’思潮那种思辨方法的影响。它就是凡遇行不通的事,绝不查诸己,而是违反客现实,一切皆怪罪于他人,怪罪于客观,自己则是百分之百的正确,并且还要诉之于种种强制手段去推行错误的东西。现在,文改先生们的所作所为可说是变本加厉地推行这种做法。远的如围攻曾性初先生的《汉字好学好用论》,近的如阻止电视片《神奇的汉字》的发行放映和围攻袁晓园先生的科学建议“识繁写简”等等。总之,只能任文改先生们去破坏中国的文字,破坏中国的文化,而他们却是老虎屁股摸不得,不要说触犯,就是意见不同也会遭到污泥浊水当头泼来。现在,实在是到了重新检讨文改做法的时候了。至少文改的一些错误理论与设想可以休矣!不能再使我国的文字和文化受到破坏了。

至于说到仁人志士对文改过去所做的努力,那么,成功是一种成就,失败也是一种教训。在历史上,科学发展上,失败的次数总要比成功多得多。失败教训一样是对社会发展的一份贡献,我们不能因为是鲁迅、吴玉章提倡过的,错了也不去改正,否则还叫什么马克思主义者呢!