经济法功能实证研究——实证社会学的进路

法既是一整套制度规范,又是一种制度现象。作为现象,经济法是的制度性产物。按照实证社会学原理,制度现象的功能必须通过揭示它与某一社会目的的关系来分析,并且应该首先探索社会现象产生的原因,再由此揭示它所具有的功能。“社会事实是的直接论据。”根据实证社会学“原因-结果、目的-功能”的研究法则,选取制度生成的代表性样本,对经济法产生相对完整的历史阶段进行分析归纳,研究推动经济法产生的原因,揭示经济法立法活动目的,能够客观地回答经济法对“社会环境”的关系,评价制度现象的效用,即经济法的功能。

一、研究起点与样本的确定

(一)研究起点———市场分配机制的缺陷

事物的功能取决于事物的内在本质及其外部环境,因此经济法功能实证的研究起点应包含如下元素:

⑴收入。法的本质在于对利益关系的调整。收入是市场经济中最主要的利益形态。

⑵分配。经济性和社会性是经济法两个最显著的特点。研究经济法首先要从社会整体经济入手。资源配置和收入分配是经济运行中相互联系、相辅相成的两个方面。分配是社会经济的核心环节,不仅连接着生产和消费,而且在连续的动态过程中,既是上一轮经济运行的结果,又是下一轮经济运行的起点。分配在微观上决定着经济主体的利益,在宏观上影响着国民经济的总体运行,因而是影响稳定,制约发展的核心。

⑶市场。人类进入商品经济社会以后,市场逐渐成为各种经济活动的枢纽。市场机制不仅被确认为资源优化配置的基本机制,而且提供了一整套收入分配的规范体系。

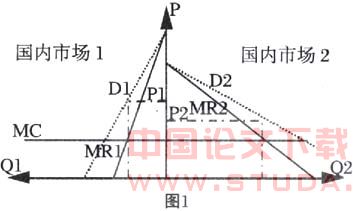

市场分配总体贯彻按生产要素贡献分配原则,社会成员根据所提供的要素量及其单位绩效,基于要素所有权取得收入。市场分配通过交换实现,商品交换的过程就是分配的过程。市场分配的结果是差别分配,社会成员所投入的要素类型与数量不同,所获得的收入也因而各异。

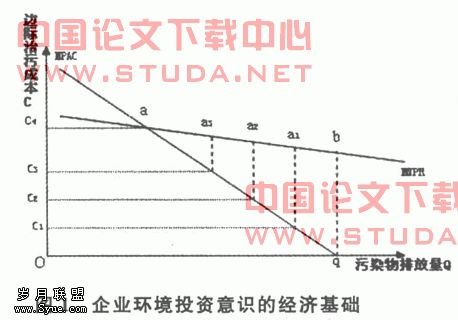

市场机制作为收入分配的实现机制,能够较有效地实现公平和效率。按贡献分配原则弱化了以特权和等级制度为基础的传统人际关系,充分尊重并承认个体对社会的不同具体贡献,不仅体现了自由和平等的理念,而且能够最大程度地调动经济主体积极性,诱导资源实现最有效率的配置。

但从动态和长期考察,市场分配也存在固有缺陷:差别分配结果通过经济运行的循环往复,导致收入差距不断累积和放大。这一缺陷随着生产社会化逐渐显露并日益恶化:首先,垄断的泛滥导致广大中小经营者无法参与交换过程,因此逐渐被排斥在市场分配之外。其次,机器大的到来使资本要素的绩效日益凸显,劳动的作用则逐渐减弱,导致劳动者收入不断减少和失业的广泛增加。

整合这些元素可以发现,市场分配机制的缺陷,包含了经济法功能研究中一切矛盾萌芽,并与经济法制度现象生成的历史起点“同步”,符合逻辑与历史相统一的原则,适宜作为功能实证的研究起点。

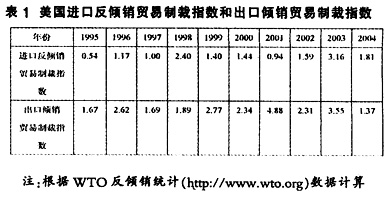

(二)样本选择———美国经济法模块

美国是经济法的发源地。美国经济法是在市场经济基础上产生和发展起来的一个典型模块,它鲜明地体现着经济法的一般,集中地反映了经济法的各种本质特征。【1】比较而言,美国经济法制度是经济法功能实证的最优样本。

二、经济法制度的原因-结果分析

实证社会学主张,社会事实的决定性原因,应该到先于它存在的社会事实之中去寻找。考察美国历史,催生美国经济法制度全面生成的直接动因在于“大萧条”。

1929年美国爆发了历史上最广泛、最严重、最持久的经济危机,史称“大萧条”。许多经济学家和经济史学家通过研究得出结论,大萧条是多方面因素共同作用的产物,而其中最核心的原因在于分配格局失衡。【2】

美国自独立战争和南北战争后,全国性统一开放的市场逐渐形成,市场迅速成为资源配置和国民收入分配的核心机制。一战前,美国经济迅猛发展,国民收入飞速增长。这是市场机制适应生产力发展,其优越性得到充分释放的结果。

虽然严重的经济和社会问题已经引起了美国政府的关注,并早在1890年就颁布了《谢尔曼法》,但该法的出台具有应付性质,并非从改革分配机制的角度考虑,因此,也没有好好实施。一战期间,为因应战时经济需要,美国政府通过征税、发行公债等多种手段使国家经济职能空前加强,一定程度上缓解了分配方面的矛盾。然而这种国家调节仍然属于应急性质。一战结束后,威尔逊总统立即中止了政府对经济的调控,从而非但没有改善分配格局,反而对美国经济造成了更大的伤害。【3】大萧条爆发后,胡佛政府没有认识到问题的症结系市场分配机制本身的缺陷,依然继续坚持自由放任的主张,以致大萧条长时间持续并愈演愈烈。

解决分配结构失衡,必须改变市场一元分配机制的局面。正是在这种背景下,罗斯福当选新一届美国总统,推行新的经济政策,全面调节国家经济,史称“新政”。由于美国的民主社会形态和法治传统,要求国家经济调节职能活动必须有授权,得到法律保障并受到法律约束。经济法作为规范和保障国家调节经济之法应运而生。

三、经济法制度的目的-功能分析

实证社会学认为,一种社会事实的功能应该永远到它与某一社会目的的关系中去寻找。耶林也主张“目的是全部法律的创造者。”新政立法的中心思想就在于平衡收入分配结构,这是罗斯福本人和较有影响的新政人士的共识。新政的直接目的包括“复兴”、“改革”和“救济”。前期重在“复兴”,后期着力“改革”,而“救济”则贯彻新政的始终。

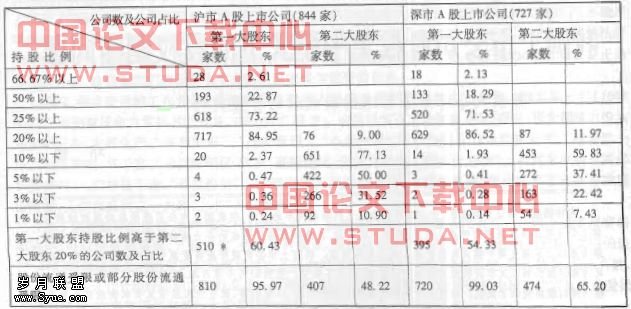

整个新政期间共颁布了700多部规范保障国家调节性质的法律法规,内容涵盖宏观调控、市场规制和国家投资等各方面。通过救济失业者、改善在业者境遇、为其他人员提供生活保障、改革税收制度以及其他直接和间接手段改变了美国的分配格局,取得了明显成效。

经济法的立法和实施不仅使美国经济逐渐从萧条中复苏,更为重要的是它彻底改变了过去自由放任的传统。新政的根本作用正在于“为美国资本主义提供了一种新的有效的调整、经济秩序机制。”国家经济调节机制也通过经济法确立和稳定下来。因此,经济法制度现象的生成标志着美国的分配机制已从单纯的市场分配转变为市场机制与国家调节相结合,国家担负起了矫正市场分配缺陷、进行收入再分配的经济职能。

四、结论:经济法的功能在于通过规范保障国家经济调节实现收入再分配

以《谢尔曼法》的颁布为起点,到罗斯福新政,标志着美国意义上的经济法全面确立。尤其是大萧条引发了美国人对经济运行和收入分配机制的思考,政府放弃了自由放任的主张,全面介入经济生活,并通过立法来规范和保障国家调节,现实地塑造了经济法制度的整个系统。新政期间,从立法的内容、数量及其实施的社会效果和影响等各方面来看,美国经济法的体系趋于完备,法的功能得到较充分发挥,经济法作为事实上的一个独立部门法逐渐成熟起来,对世界各国也产生了重要的影响。

通过分析美国经济法制度全面确立这一历史进程,我们能够清晰地发现其所隐含的逻辑线索:市场分配机制缺陷的后果日益恶化导致分配失衡,内在地产生了对再分配的制度性需求,从而催生了现代国家经济调节职能的产生和经济法制度的全面确立。经济法从传统部门法中脱胎而出的基本线索,充分反映了经济法的独特功能,即通过规范和保障国家调节,确保国家调节依法作用于社会经济,在市场分配基础上弥补其缺陷,对国民收入进行必要的再分配,以促进社会经济的协调稳定发展。

注释

【1】英美法系国家基于其法制传统,不大重视从理论上划分部门法,一般也不使用“经济法”概念,但法律史学界和经济法学界都承认这些国家存在着根植于本国经济发展状况的国家经济调节活动以及相应的立法实践。因此,将其规范和保障国家调节经济之法概括起来统一称为“经济法”是合适的。

【2】持有这一观点的代表性经济学家包括凯恩斯、熊彼特等,代表性的经济史学家有菲特、贝茨、林克等。

【3】譬如,一战期间政府干预农业,战后生产过剩,而政府采取自由放任政策,导致农产品价格持续下跌。