信息产品责任研究

【摘要】信息产品存在缺陷导致损害,其提供者是否应当承担类似于有体物产品责任的严格责任?这是一个值得研究的问题。尽管信息产品具备大规模生产、大批量流通等导致严格责任的属性,但对言论自由的威胁、对无限责任的担忧使得信息产品的严格责任目前只能在十分有限的范围内成立。事实性、应用型信息的作者应就产品存在的缺陷对受害人的损害承担过错责任,出版者、发行者应就产品存在的缺陷对受害人的损害承担严格责任。

【关键词】信息产品;严格责任;抗辩事由

【摘要】Where injury occurs because of the defects inherent in information,shall the provider of the information bear the same strict liability as that arising out of or pertaining to corporeal products.While large—scale production and marketing of information justify imposition of strict liability for information product,for fear that freedom of speech may be impaired or strict liability may be abused,as of,strict liability for information products is adopted only in very limited areas.Mainly,the author of factual and applied information shall be liable for compensation for the personal injury suffered by the victim of the defective information.Further,the publisher and the distributor shall bear strict liability for personal injury suffered by the victim of the defective information.

【英文关键词】information products;strict liability;justification

一、问题之提出

传统的侵权行为法以加害行为为中心,几乎没有将致害信息纳入考虑的范畴。在人们看来,言与行是两个不同的范畴,行为可能侵害他人的权利,而言论失实,至多只是改变了受众的知识结构,不大可能侵犯他人现实的权利。这大概就是有侵权行为法而没有侵权信息法的原因。然而许多案例表明,信息缺陷同样可能导致使用人的人身或财产损害,如英国著名的“课本事故”和“航海水文地家案”。前者由于一本化学教科书中将两种化学元素之间的比例标印错误,使学生在操作实验时引发了严重的爆炸事故;后者由于水文地理学家在一幅地图上漏标了一个暗礁,致使轮船触礁沉没{1}。可见,信息产品责任是不容回避的课题。

日本学者北川善太郎先生在《关于最近之未来的模型》一文中曾预言,无论是有体物产品还是信息产品,今后的趋势要求构筑一个将有体物产品责任和信息产品责任结合在一起的法律模型{2}。事实上,国外一系列信息产品致害案件的判决往往以产品责任为范本。如德国联邦法院第六民事庭1970年曾以出版物是产品为由,判决出版商就其错误致他人损害负赔偿责任。在判决中特别强调,出版物已经被交付市场并被交易,买受人买后便加以使用,自应与一般产品无异;原作者、出版商及译者负有产品制造人的社会安全义务,应当承担严格责任{3}。然而,各国产品责任法中的产品似乎都仅限于有体物中的动产,不包括无形的信息。这使得这样的判决多少有点名不正、言不顺。随着信息时代的来临、数字技术的广泛应用,北川先生预言的将有体物产品责任和信息产品责任结合在一起的法律模型的时机是否也已经随之到来?抑或是构造一个有别于有体物产品责任的信息产品责任?带着这样的疑问,本文对信息产品责任的几个基本问题进行研究。

二、有形与无形:产品责任中的产品

在传统上,产品责任立法一般规定产品以有体物为限。1985年通过的《欧洲共同体产品责任指令》第2条明确地把“产品”定义为动产,指“包括组装到另一动产或组装到不动产中的动产,但初级农产品和狩猎产品除外。初级农产品是指种植业、畜牧业和水产业的产品,但经过加工的产品除外。产品包括电力。”英国、德国与其规定一致。1973年《关于产品责任的法律适用公约》(又称《海牙公约》),对“产品”的界定虽然不以动产为限,但仍以有形物为限。其第2条指出:“产品是一切有经济价值的,能够提供使用和消费的物品,包括天然产品和产品,而不论是未加工还是加工的,是动产还是不动产。”而1994年日本通过的《日本制造物责任指令》则规定其所适用的产品是动产,第6条规定:“本法所称制造物,是指经制造或加工的动产。”

美国产品责任立法对“产品”的范围规定得比较宽泛。1997年美国颁布的《统一产品责任示范法》第102条C款规定:“产品是指具有真正价值的、为进入市场流通而生产的、能够作为组装整件或者作为部件、零件交付的物品。但人体组织、器官、血液组成成分除外。”但早期美国产品责任的司法实践严格要求必须为有体物。如在“Cardozo V.True”一案,原告根据菜谱所描述的方法制作芋头,导致食物中毒,法院区分了作为有体物的烹饪书和作为无体物的烹饪书中包含的思想,认为只有作为有体物的烹饪书构成所谓的产品,而思想并不构成产品。[1]

单纯从物理形态上看,信息产品与有体物产品性质殊异。信息可以分为两个层次:一是本体论层次上的信息,这个层次上的信息是事物运动的状态和状态变化方式的自我显示;二是认识论层次上的信息,这个层次上的信息是主体所感知或表述的关于事物的运动状态及其变化方式,包括状态及其变化方式的形式等{4}。世界是可知的,感知的途径是实践;在实践的过程中,客体并不能直接进入主体的感知系统,需要借助于信息这一中介。当我们认识到这是馒头、那是米饭的时候,并不是馒头和米饭本身进入了我们的感知系统,而是关于馒头和米饭的信息进入了我们的认识器官。信息本身很难说是属于精神范畴还是物质范畴,而是联系主体和客体、物质和精神的媒介。信息具有精神属性,是无形的、可感知但不可触摸的;信息可以借助物质载体而表现,却又是独立于物质载体的存在,物质载体的灭失并不会导致信息本身的当然灭失。

但仅仅是物理形态的差别就导致法律地位的不同,这一点似乎缺乏充分根据。综观各国产品责任立法的理由,并不涉及产品的形态问题,而主要是基于以下几点考虑:(1)分散损失。显然,生产者、销售者可以通过提高价格将损失分散给社会大众,相比消费者处于更有利的分散损失的位置。(2)保护消费者。当代经济是消费型经济,要靠消费拉动内需,刺激经济增长,由此,消费者保护是立法的一大目标。(3)预防损失。由生产者、销售者承担产品责任能敦促他们改进技术,生产更安全的产品,防止损害的发生{5}。

以上几点都不涉及产品的物质形态,而是着眼于消费者与生产者之间的关系来作政策考量的,价值目标是促进社会经济效益的最大化。从这几点出发,除了信息产品中的作者和有体物产品中的生产者的地位无法类比之外,信息产品基本具备适用有体物产品责任的理论基础。与信息服务不同,信息产品是大批量生产、大规模销售的产品,这为出版者、发行者分散损失提供了可能。相比消费者,信息提供者处于信息的优势地位,他们更有能力防范风险。而信息产业的蓬勃发展,使之成为国民经济的重要增长点,没有理由忽视这一领域的消费者权益保护问题。由是观之,产品责任中的产品,其本质特征并不在于它的有形,而在于大批量生产、大规模销售带来的社会效应。

从各国产品责任立法及实践情况来看,其适用的产品似乎有向无形产品扩张的趋势。例如,欧共体、英国、德国的产品责任法明确规定产品包括电。美国产品责任立法中没有明确产品包括电,司法实践最初也否定电属于产品,但1974年的“Ransom V.Wisconsin Elec.Power Co.”一案改变了这一状况。威斯康星州最高法院基于“极其有利于消费者的公共政策的考虑”,认为电属于产品{6}。对于书籍等出版物,德、日、英、法均有相关判例承认其为产品。对于机软件等产品,美国法官普赫斯主张将计算机软件分为普通软件和专用软件,对于适合许多用户使用的普通软件,由于其被大量生产和销售,生产者处于控制风险的较好地位和具有分摊产品事故费用的较强能力,应视其为产品;而对于用户特别要求制作的专用软件,由于该软件未投人商业流通,提供者并不比用户有更强的分摊损失的能力,不能视其为产品{7}。这一主张与前文指出的产品的本质特征正相吻合。在我国,王利明教授主持的《民法典·侵权行为法》(建议稿)第91条规定计算机软件和类似的电子产品属于产品责任中的产品。这些事实表明,无形并不构成确立信息产品责任的障碍。

三、言论自由与信息产品责任

无形作为一种物理因素并不足以构成确立信息产品责任的障碍,而言论自由作为一种社会因素,一直以来是信息产品责任确立的最大障碍。这是因为言论自由作为公民最基本的权利,已成为宪政的重要语词之一。我国《宪法》第35条明确规定:“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”其他各国的宪法性文件也都宣告了言论自由作为人的基本权利的重要地位。如果因为发表或出版了轻率、疏忽的言论就要受到法律的追究,言论自由的宪法地位将无异于一纸空文。因此,当加害人的言论自由和受害人的个人权利发生冲突时,法院往往选择保护言论自由。如在美国的“Walter V.Bauer”一案中,一个四年级的学生在操作课本演示的实验时受伤,于是起诉出版商。法院认为:原告主张的损害赔偿将威胁到《宪法第一修正案》所规定的言论自由。此后的一些案例,如“Jones V.J.B Lippincott Co”.、“Smith V.Linn”案都沿袭了这一思路。

言论自由有利于促进政府与公民之间、不同群体之间的对话和信任以及人民对政府统治的监督,言论自由也是一个人享有尊严、表现自我、发展智性的必要环境,压制言论实质上也同时压制了个人的健康、快乐成长{8}。但是,言论自由并非是毫无限制的,当言论自由侵犯社会整体利益或他人合法权益时,就应当将言论自由与社会整体利益和他人合法权益进行平衡,而不是绝对地保护言论自由。事实上,绝对主义的言论自由早已走到了的尽头。关于对言论自由进行适当限制的问题,美国学者及法官提出了明显且即刻危险原则、伤害论、优先地位原则等,日本、德国的法院则发展出了公共福祉原则、必要且最小限度原则、相当原则等。其中密尔的伤害论是指,当且仅当自由对社会或他人造成了伤害时,才可以对它进行限制,否则就是不正当的。密尔认为,私人领域内的行为使他人产生精神上的反感乃至厌恶,并不能算作伤害;伤害或伤害之虞还必须是确定的,推定的伤害不构成对他人自由限制的理由{8}。密尔的伤害论成为主张信息产品责任的论者的主要论据。他们认为,伤害性言论的自由可以在一定条件下进行限制,关键是在什么条件下进行限制。如果不实言论导致读者的人身伤害,作者和出版者应承担严格责任;如果不实言论导致读者的财产损害,作者在一定条件下可能承担过错侵权责任,出版者则只承担合同责任{9}。

从普通法的实践来看,由于言论自由的悠久传统和尊崇地位,法院对这一问题的态度是十分审慎的。国内论述信息产品责任的文章所常引的几个有关缺陷航空地图责任的案件,“弗路尔公司诉杰伯逊公司”、“汉斯蒂法诉美国政府”、“布洛克莱斯诉美国政府”,实际上只是美国信息产品责任实践中的例外,而不是主流。在这些案件中,美国法院认为,航空地图由于大规模生产和销售而成为了《侵权法重述(第二次)》第402条A所指的有缺陷的产品,出版商应对因信赖该图而造成飞机失事的后果承担严格责任{10}。在其后的有关一般出版物的案件中,许多法院一再重申航空地图与一般出版物不同,航空地图作为一种飞行导航工具,其性能如指南针,人们利用的是它的物理外观,而不是纸张上所记载的信息。换言之,人们利用的是地图实物本身,而不是无形的信息。如果出版社将地图上所记载的信息以书籍的形式出版,该出版社并不需要对其承担产品责任{11}。就笔者查阅的资料来看,虽然不少文章呼吁对于缺陷信息产品导致人身损害,信息提供者应当承担严格责任,但除了航空地图,美国法院还不曾对有瑕疵的信息产品判决过严格责任。而在美国法官看来,航空地图属于有体物产品而不是信息产品。从这个意义上讲,美国的司法实践对信息产品责任制度持否定态度。现在可能形成一个突破口的是计算机软件。第九巡回法院曾断言,计算机软件可以被视为严格产品责任中的产品,[2]但这一断言还未在案例中成为事实{12}。

同样是“课本事故”,在英国获得了赔偿,在美国则相反。这主要就是因为对言论自由的认识不同,而不是因为美国对产品范围界定狭窄(事实上,美国产品责任法对产品范围的态度是最开放的)。既要维护言论自由的至尊,又要救济受害人,同时对不负责任的信息提供者起到一定的威慑作用,在诸多相互冲突的价值目标之间寻求平衡,这确实是个难题。美国的法官选择不让言论自由冒险,其他国家的法官似乎在努力衡平,小心翼翼地前行。

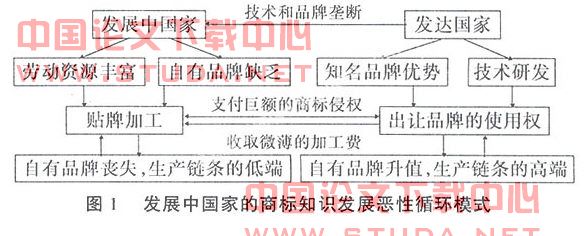

就我国而言,言论自由具有崇高的宪法地位,但伤害性言论应当除外;“百花齐放、百家争鸣”也一直是我国文艺创作的基本方针,但自由不加约束就会走向其自身的反面。图书、出版领域内的假冒伪劣泛滥成灾,比起有体物产品有过之而无不及,恐怕早已背离了鼓励自由创作的初衷。从以上对言论自由的分析来看,观点、思想性言论与言论自由关系最为密切,对观点性、思想性言论不应当有他人的限制;而且观点、思想见仁见智,也难有准确真实与否之评价,无法限制。而当一些事实性言论、应用型信息产品具有瑕疵导致使用人的伤害,尤其是人身伤害时,令作者、出版者承担赔偿责任,可以对信息提供者起到一定的威慑作用,而这又不至于危及言论自由的基本价值。

产品责任的独特之处,在于它的严格责任。从疏忽责任演化到担保责任进而到严格责任,产品责任同时吸收了侵权法的过失责任和合同法的保证责任而成为民事责任中的一个独特领域。在横向上,产品责任突破了合同法的直接当事人原则,凡是遭受产品损害的当事人都可以请求赔偿;在纵向上,从生产商、批发商到零售商,商业链条上的每个人都须对产品存在的缺陷负责,即便缺陷并非由自己所引起。由此,美国著名侵权法学家Prosser认为产品责任融合了契约和侵权的性质。

建立信息产品责任与有体物产品责任结合在一起的模型,实际上是令信息产品适用产品责任,这意味着信息产品责任应当采取严格责任的归责原则。这一点恐令人难以接受。有体物产品的严格责任的确立尚经历了一个漫长的演化过程,信息产品怎能越过过错责任作跨跃式前进呢?更重要的是,与有体物不同,信息是无形的,可以无限传播,为众多人使用,在消费上具有无损耗性以及共享性。某信息具有缺陷,遭致损害的人群可能十分广泛,无法预计;而有体物具有瑕疵,导致的损害具有自我限制的特性,不可能无限蔓延。如果令信息提供者承担严格责任,信息缺陷便可能使得财富巨头瞬间灰飞烟灭。大法官卡多佐在“UltramaresCorporation V.Touche & Co.”一案中表现出了对无限责任的担忧。在该案中,卡多佐法官认为,师不应就瑕疵报表对相对人以外的第三人负有注意义务,因为这将使会计师于“无法确定的时限内,对无以计数的第三人承担无法预知的责任”。[3]事实上,无限责任也是许多普通法法官反对信息产品责任的一个重要理由。

严格责任起源于美国。从美国《侵权法重述(第三次)·产品责任》的规定来看,“严格”的意义主要体现在两个方面:

1.生产者的严格责任生产者的严格责任主要体现在产品存在制造缺陷上。而产品存在设计、警示缺陷,生产者承担的其实是过错责任。《侵权法重述(第三次)?产品责任》在“产品的缺陷”一节中规定:“如果产品背离其设计意图,即便所有可能的关注在制造和销售该产品的过程中都已尽到,该产品仍会存在制造缺陷”;而对于设计缺陷和警示缺陷,该节使用的是“可预见的损害风险”、“合理设计”、“合理的使用说明或者警示”等术语。“可预见”、“合理”,其实是对过失责任的描述。

2.非制造商的销售者的严格责任 销售商的严格责任其实比制造商的严格责任更严格。因为即便销售商自己没有提供缺陷产品,也不能阻止缺陷的发生,但还是要承担责任。其中的理由是,销售商作为商业机构比消费者个人更有能力针对此类损害采取保险措施,而且销售商能够将产品责任的损失追及到产品派售链的源头——制造商。此外,令销售商承担严格责任还将激励他们仅和有商业声望的、财务状况良好的制造商打交道,从而有利于保护消费者的利益。由于实践中消费者一般起诉销售商,可以说销售商的严格责任更体现了产品责任的本质。

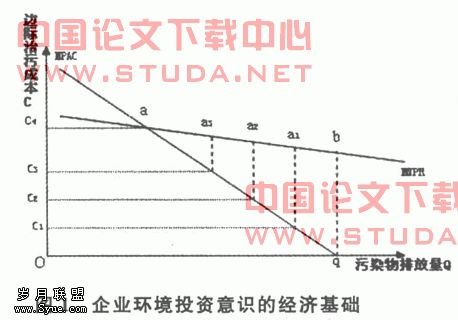

就信息产品而言,笔者认为,即便是应用型信息产品,对于信息本身的质量不应做类似有体物的严格要求。信息并不一定要绝对真实、准确,只要作者尽到了当时知识水平下的合理的注意义务就可以免责,即作者承担的是过错责任。因为信息产品的作者和读者之间并不像生产者与消费者之间那样存在实力的巨大悬殊。而这正是有体物产品的生产者承担严格责任的基础。事实上,即使是在对于有体物产品质量的严格要求这一点上,美国都已经有所缓和。由于20世纪70-80年代产品责任诉讼频繁,90年代初,在制造商和保险商等利益集团的推动下,美国各州掀起了一场“产品责任改革运动”,限制严格责任的适用,限制或废除“消费者期待标准”,一定程度上恢复疏忽责任。这说明过于严格,并不利于生产者与消费者之间的关系的良性。对信息产品作严格要求,将重蹈其覆辙,最终有害于“思想市场”之繁荣、精神文明之建设、人类之发展。

对于出版者、发行者,其地位类似于有体物产品的销售商,虽有较强的分散损失的能力,但对信息的控制能力却不如作者。有鉴于此,一般认为出版者只负有审查和警示的义务{13}。

所谓审查义务,是指出版者应对他们的出版物可能存在的错误进行审查、纠正,使产品免于重大缺陷。根据韦德教授主张的“风险——效益因素检验法”,核查的范围包括:产品的有用性和被需求性;损害发生的可能性和严重性;可替代性;在不损害产品的功能的情况下去除不安全特性的能力;可预见的使用人对危险的意识程度;使用人对产品的信赖程度;分散损失的可行性;等等。如果出版者对出版物没有仔细审查,也可以通过警示使用人该产品未经核查、存在危险的方式来履行自己的义务。当然,警示必须是明显的。

如果出版者、发行者尽到了自己的审查义务和警示义务,就可以对发生的损害享有责任豁免。这是否意味着出版者、发行者承担的是过错责任?其实,如果信息存在重大缺陷,出版者、发行者很难证明自己尽到了审查义务,而如果他们进行了警示,受害人未加注意,属于受害人的过错,而受害人的过错即便在严格责任中也是一个不折不扣的抗辩事由。依笔者之见,出版者、发行者承担的实际上是严格责任,因为即便他们本身对缺陷的存在并无过错也要承担责任。这也与有体物产品的销售者承担严格责任的立法政策相吻合。由此看来,如果信息产品责任成立,作者承担的是过错责任,而出版者、发行者承担的是严格责任,其严格并不体现为对产品质量的要求上,而体现为出版者、发行者要为别人的过错承担责任。

无限责任无疑应该严格限制适用,但仅仅因为无限责任就否定信息责任的存在,恐怕有把复杂问题简单化之嫌。况且在信息服务领域各国都确立了侵权责任,只是对无限责任的限制标准在不断演变。对信息产品可能导致的无限责任也可以通过责任限制、可预见原则等法律手段进行限制。在信息产品领域,除了航空地图、化学教材引发的人身伤害,信息产品缺陷导致纯经济损失甚至机会损失的情形也颇为常见。长期以来,两大法系对因故意导致的纯经济损失应否予以赔偿都采取了肯定的立场,而对于因过失引起的纯经济损失则因损害的不确定性而在相当长的一段时期里受到法官的置疑。信息提供者故意提供不实信息的情形毕竟少见,对于因过失引起的纯经济损失应否赔偿,这是个法律政策问题。鉴于我国侵权法的立场一般较为保守,笔者建议应将信息产品责任的赔偿范围限制为人身伤害;对于财产损害,则要求加害人与受害人之间存在类似于合同的近因关系。

五、信息产品责任的抗辩事由

综上,事实性、应用型信息的作者应就信息产品存在的缺陷对受害人的人身损害承担过错赔偿责任;出版者、发行者应就信息产品的缺陷对受害人的人身损害承担严格责任。严格责任并非绝对责任,也存在特定的抗辩事由,这主要包括:

(一)使用人的合理信赖

与有体物产品不同,信息产品致害很难确立缺陷信息与损害之间的因果关系。信息产品责任实质上是一种信赖责任,使用人的信赖对认定信息产品责任至为关键,但信赖必须是合理的信赖。而合理的标准是什么?有以下几个因素值得考虑{14}:

1.使用人是否在信息所欲的受众范围内 信息通常都有自己特定的使用范围和受众,对于这些受众来说,如果这种量身定做的信息都不能信赖,那还有什么信息可以信赖呢?因此,如果信息被用于它本身的目的和范围,那么使用人可享有较高程度的信赖。例如,飞行员对航空地图的信赖就比其他人更具有合理性。

2.使用人与信息提供者的近因关系 信赖的合理程度与使用人与信息提供者之间的近因关系正相关。通常认为,合同用户的信赖比合同之外的用户对信息的信赖更具有合理性。

3.使用人对信息的熟悉程度信赖并非纯理性的行为,通常发生在具有不对称关系的当事人之间,是无知对有知的信赖,平庸对权威的相信。因此,无知者的信赖应被认为更具有合理性。

4.使用人为获取信息支付的对价 如果使用人为获取信息支付了巨大的代价,表明了他对信息的重视;相应地,也会有更高的期待和信赖。

5.信息的可替代性和相互验证如果同种类的信息十分丰富,使用人有机会和时间从别的渠道获取类似信息,从而能够对拥有的信息辨别真伪,那么他的信赖度应当相应降低。例如,航空地图在市场上并不多见,飞行员并没有较多的机会去核对信息的真伪;而对于航空法的规定,律师则可从多种渠道获得,相比于飞行员,律师有更多的时间和机会去核对信息的正误,因此他的信赖的合理性更低。

6.信息的使用寿命信息越稳定、使用寿命越长,越应当获得信赖。因为信息使用时间长,意味着提供者有更多的时间、也应当更加审慎去保证信息的准确性。稳定且长期使用的民法典应当比变动不居的股票价格表更值得信赖。

(二)信息提供者的控制能力

产品责任得以确立的一个重要理由在于生产者相对于消费者,对于产品缺陷及其风险有更强的控制能力。相应地,信息提供者对于信息的控制能力,是令其承担信息产品责任的重要依据。与有体物不同,信息林林总总,性质不一,提供者能实施的控制力也不相同,主要受以下几个因素的影响:

1.信息的稳定性当信息相对静止时,提供者的控制力应当相应较强;当信息瞬息万变时,信息的价值主要体现为它的时效性,对于准确性的期待则相对较低。

2.效益与控制成本 当信息对提供者具有重大效益,意味着他应当花费更多的代价去保证信息的准确有效;反之,则相应减少。当控制所需的时间、人力、物力和金钱成本过高而现实上不可能时,对于信息的准确性的期望值应相应降低。

3.缺陷的可避免程度 当引起损害的缺陷很小,即使极尽谨慎注意之义务,仍难以避免,意味着提供者能实施的控制力较低。当然,对于缺陷本身很难度量其大小,主要根据信息自身的特性,看提供者是否实施了必要的预防措施、尽到了严格检查的义务。

【】

{1}埃利斯代尔·克拉克.产品责任(M).黄列,等,译.北京:社会文献出版社,1992:57-58.

{2}北川善太郎.关于最近之未来的法律模型(G).李薇,译.//梁慧星.民商法论丛:6卷.北京:法律出版社,1997:283-312.

{3}朱伯松.商品制造人侵权行为责任法之比较研究(M).台北:五南图书公司,1991:347.

{4}钟信义.信息科学原理(M).北京:北京邮电大学出版社,2002:47-52.

{5}William L.Presser.The Assault Upon the Citadel(J).69 Yale L.J.,1960:1099,1122-24;L.Nancy Birnbaum.Strict Products Liability and Computer Software,1988:8 Computer/L.J.135.141-43.

{6}Stephan J.Leacock.A General Conspectus of American Law on Product Liability,J.Bus.Law 89.5 1991:277.

{7}张海燕.产品责任法律制度研究(G)//梁慧星.民商法论丛:29卷.北京:法律出版社,2004:158-163.

{8}侯健.言论自由及其限度(G).北大法律评论:3卷2辑.北京:法律出版社,2000:56-57.

{9}John A.Gray.General Article:Strict Liability For The Dissemination Of Dangerous Information?82 Law Libr.J.1990:497.

{10}刘静.国际产品责任法(M).北京:政法大学出版社,2000:72.

{11}Rothstein Wolfson.Electronic Mass Information Providers And Section 552 Of The Restatement(Second)of Torts:The First Amendment Casts A Long Shadow(J).29 Rutgers L.J.1997:67.

{12}许传玺.美国侵权法第三次重述?产品责任(M).北京:法律出版社,2006:396.

{13}John W.Wade.On the Nature of Strict Tort Liability,44 Miss.L.J.825,1973:837-838.

{14}Joseph R.Tiano,Jr.,The Liability Of Computerized Information Providers:A Look Back And A Proposed Analysis For The Future(J).56 U.Pitt.L.Rev.1995:655.