明末清初(1620—1720年)中国的农业劳动生产率、地租和土地集中

一、农业劳动生产率的低微和停滞

的农业生产力,在明代初期有过一个时期的恢复和,但经过后来的苛重封建剥削的长期桎梏,到了明末,又已趋于衰滞,而在整个清代初期,未尝有所恢复。

劳动生产率的大小是生产力水平高低的综合性标志,我们现在且先对清初的农业劳动生产率作一约略的估计,以说明农业生产力的衰滞和剩余劳动量的低微。

稻米,在明、清如同在现在一样,是全国最主要的粮食作物,据宋应星的估计,明末倚稻为食的人口占总人口的70%②,因此,我们可先估计稻作中的农业劳动生产率。水稻种植的特点之一是生产过程的集约、精细和大量熟练劳动的消耗,这可从下面康熙末时(1716)凌介禧关于浙江湖州一带水稻生产的劳动过程的一段叙述,莸得具体生动的说明:

_______________________________

① 原载《研究》1955年,第3期。

② 宋府星:《天工开物》(崇帧十七年,1644)卷上,乃粒第一,稻。

[种稻]“方春耕,尽日之力不及一亩,必再耕而土脉始和;渍种而布之为秧,移秧而种者为苗,田之不溢不涸乃可插,雨暘不时,借人以戽之,施工莫计。插后旬日根始坚,有草蔓蔫,攒钉为板,以挠苗隙,谓之挡,亦尽日之力一亩;再旬而叶长,跨秧马以芸之,膝行泥中,以手代耜。日熯于上,水渍于下,虫嘈其旁,夏畦之病,莫苦于此。尽日又不及一亩,耘而粪,苗始秀;有资者再粪,亩获二石,无资者一粪,获不及焉。粪而再耘,秀始实,不耘则糠粃焉。天时和于上,人力尽于下.方庆有年;旱潦不时,力倍而收歉焉。”①

因为这样的生产过程消耗着大量的农民劳动,所以根据当时的许多记载,一个壮年农民的常年劳动所能耕种的水田,最多不过10亩左右:例如在浙江桐乡,据明末清初时人张履祥在《补农书》②中所说,“上农夫一人止能治十亩;”在江苏苏州、松江一带,据康熙初当地的统治官僚汤斌所说③,也是“一夫所耕,不过十亩;”至如康熙十六年(1677)靳辅所说④的“壮夫一丁,止可种稻田十二、三亩,”可能已是就江北淮、徐、凤、阳四府而言,耕作情况已较江南粗放了。由此可见一人一年“治田十亩”是当时江南太湖流域的普遍情况。

______________________________

① 凌介禧:《程、安、德三县民困状》。(《程、安、德三县赋考》,卷二。兹据中国院经济研究所李文治先生所辑资料原稿转录。下文凡注有“据李辑资料转录”的材料以及部分地方志材料,均系由李先生借钞,并此志谢.)

② 张履祥:《补农书》下,“佃户”条。(《杨园先生全集》,卷五十。)

③俞[禾+越]:《川抄厅志》,卷四,引汤斌疏略。

④靳辅:《生财裕饷第一疏》。(陆耀:《切问斋文钞》,卷十五。年月据《清史稿》靳挎定。)

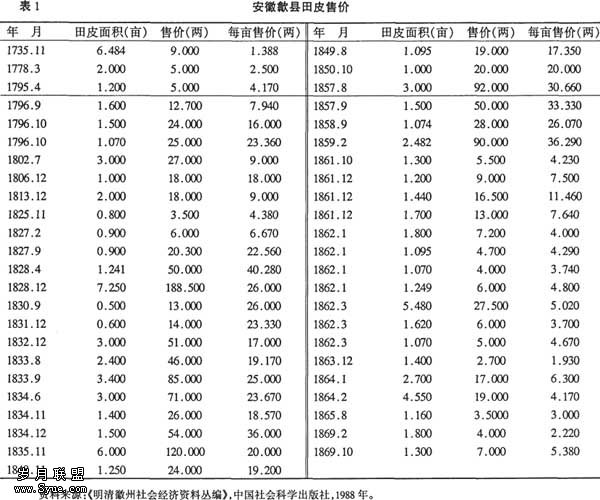

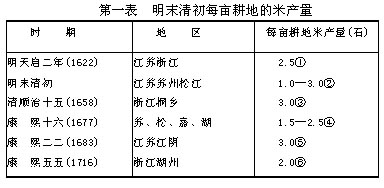

现在再看这10亩田的常年产量。关于明清江南水田的单位面积产量,只有一些零星的记载,可依它们的时期先后,列成下表:

①徐用仪:《海盐县志》,卷八,引图经。

②顾炎武:《苏松二府田赋之重》。(《日知录》,卷十)

③张履祥:《补农书》,下。(《杨园先生全集》,卷五十)

④靳辅:《生财裕饷第一疏》。(陆耀:《切问斋文钞》,卷一五)

⑤《钦定授时通考》,卷二一,引直省志书。(《江阴县志》成于康熙二二年)

⑥凌介禧:《程、安、德三县民困状》。

从上表可知江浙各地每亩的产米量为l石至3石之间,我们或者可以2石代表一般的亩产量。上面说过一个农民每年治田10亩’如以他所生产的米的数量来表示,则他的常年劳动生产率就可以估计为米20石。

第一表中的材料固然并非同一农户在同一土地上历年不同的单位面积产量,因此,严格地说起来,是不能用来表示单位面积产量在时间上的变动或停滞的,不过由于每一材料所记大概都是一地的一般情况,同时这些地区不出江浙两省的太湖流域,因此从这些不同时期的记载中仍可以看得出来100年间农业生产力的停滞状况,也就是农业劳动生产率在长时期里停顿在每年20石米的一个光景。

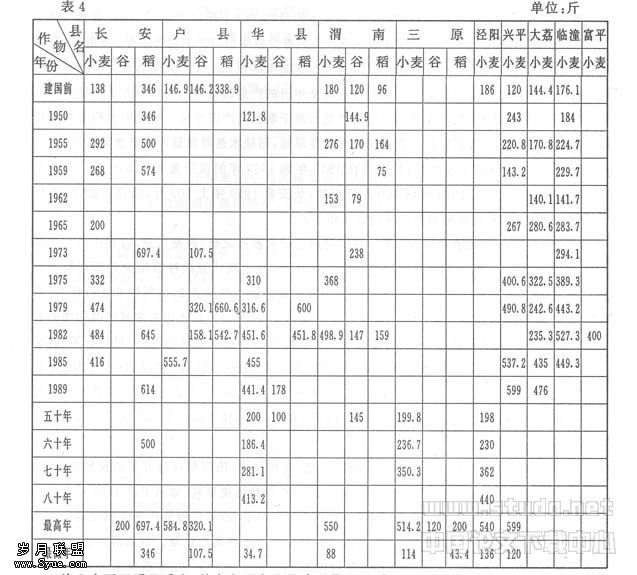

太湖流域是全国比较肥沃的水稻地区,因此就全国的情况来说’常年20石还是偏高的劳动生产率。至于其他的农作物地区,最主要的应当是小麦的种植,其中的农业劳动生产率最高不过相当于常年20石米的水平,一般则远为低微。据嘉庆时(1796—1820)朱云锦在《豫乘识小录》中所说河南情况,“一夫之力,耕旱田可三十亩,治水田不过十亩”,但每亩的收获量是“水较旱可倍增”①。而在其他北方省内,如直隶宁河,不过上述二石的四分之一②,更少的如山西,不过十分之一③。由此我们可以江浙农民的常年稻米产量代表当时生产力条件下的最高农业劳动生产率。

______________________________

① 朱云锦:《户口说》,《豫乘识小录》,同时李兆洛:《论食货》(《凤台县志》)文中所说安徽情况也是如此:“亩所识者……黍麦可二石,稻可四五石。”

② 《畿辅通志》,卷七,引《宁河县志》:“遇丰岁.每亩所收不过五六斗。”

③ 到雍正、乾隆初,据任启运在《请安流民,兴水利疏》中说:“直隶北境及山西,……田之岁人不及江南之什一。”(《皇朝经世文编》,卷四三。)

我们的问题是即以这最高的数字来说,当时的中国农民一年到头披星戴月、胼手胝足地劳动的结果,除了抵偿生产资料和生活资料之外,是否还能有什么剩余?换句话说,农民的常年劳动之中,除了必要劳动部分之外,是否还有剩余劳动,这剩余劳动量又是多少?

我们现在当然无法获得关于明清农民经济的准确资料,但根据上面农业劳动生产率的估计,一些其他记载,对于这一问题仍可大致作一揣测。清初每户平均人口,据康熙二八年(1689)清统治者的说法,已多到八口①,姑且从低假定一般每家五口,五口之家的日常生活需要,据张履祥所说的一个情况,正好是“瘠田十亩”的收获②。如此一个壮年农民一年耕田十亩的劳动,几乎全部都是养活一家老幼五口的必要劳动,剩余劳动不能很多。这一情况,在张履祥所录《涟川沈氏农书》中关于雇农生活需要的一些材料③中,也可以获得印证。沈氏是明末浙江归安的一个经营地主,据他一个长工一年的吃米就需五石五斗④,则10亩田的总收获量20石米之内,除去用以养家或维持其他生活需要的必要劳动产物之外,可以算作剩余劳动产物的数量就有限了。

___________________________________

① 王先谦:《东华录》,康熙二十八年九月庚戌上谕。(代表康熙二十八年九月庚戌日的记事,以下引《东华录》材料均同此标志出处。)

② 《策邬氏生业》(《杨园先生全集》,卷五十)一文中代他的亡友遗孤策划生计说。“瘠田十亩,自耕尽可足一家之食。”这一家包括这样五口:寡妻,长子,侄(具十多岁),老母,稚子。

③ 《补农书》上(同上引书,卷四九)。

④这里所包含的真正完全是米,或者用马克思的话来说,“维持肉体生存的最小限量的生活资料”。据这位地主的精确计算,他的长工食米,“一年中牵算,每人日一升五合。”如一年以三六五天计,食米共五石四斗七升。

由此可见,由于在长期间里残酷的封建剥削的束缚,农业生产力水平的低下,一个耕田10亩的农民,即令他是自耕农,不需交纳地租,他的常年劳动生产物,在抵偿生产资料之外,只能维持一家5口的生活,不复能有多少盈余;也就是说,他只能年复一年地进行简单再生产,没有能力从事扩大再生产,提高农业生产力。当然,事实上在家庭人口里面可能还有其他的主要劳动力①和辅助劳动力②,从事于农业副产物和手工副业的生产,因而增加了剩余劳动量,然而我们也不应忘记封建国家的苛重赋役之征,不仅会攫夺所有的剩余劳动生产物,而且经常要大于剩余生产物而侵蚀一部分的必要劳动生产物,因此就是在“丰穗之岁”,农民也常不能交纳赋税,以致“终岁勤动,不能免鞭扑之苦”。③

____________________________

① 如李兆洛所说安徽凤台“家有三丁”(《论食货》,嘉庆十九年“凤台县志”)虽是嘉庆时情况,在较早的时期和别的地区当然也有可能。

②农家妇女之从事于家庭副业劳动,不必再事证明;在许多地区,如江苏松江,妇女几乎完全和男子一样的从事农业劳动,如褚华在《木棉谱》中说到棉花锄草“贫者一家并力合作,则壮丁健妇相杂于道。”光绪《松江府志》(卷五)引《顾志》(明正德七年,1512)说“妇女鎑饷外,耘获车灌,率与男子共事。”

③ 汤斌在一个奏疏中说:“一夫所耕,不过十亩,……即丰穗之岁,所得亦自有限,面条银清白正耗,以及白粮经费漕赠,五米十银,杂项差徭.不可胜计,而仰事俯育丧葬俱出其中,终岁勤动,不能免鞭扑之苦,”是自耕农民的必要劳动为赋役侵蚀的写照。(见俞樾:《川沙厅志》,卷四引。)

这犹是自耕农的情况,若在广大的佃农,在上述的低微的劳动生产率下,地租就首先在侵吞所有的剩余劳动生产物之外,还要侵蚀一部分的必要劳动生产物,威胁农民本身的生存,使得简单再生产也难于进行,农业生产力更为衰退。

现在我们再看明末清初的封建地租剥削状况。

二、地租剥削的高度

由于史料的限制,我们对于明末清初的地租形态,所知很少;不过已有的关于地租的史料所说的一般都是实物(生产物)地租①

————————

①表二附注。关于江南地区以外的地租记载,如盛枫:“江北均丁说”(见陆耀:《切问斋文钞》卷十五),张英:《恒产琐言》(《笃素堂文集》,卷十四)等,所述也都是实物地租。

即使有的材料所载的是用银交纳的地租①,其性质还是货币代役租或实物折租,而并非契约性的货币地租。这当然并不是说明末清初绝对没有货币地租的存在,而只是说货币地租应当不是普遍流行的地租形态。另一方面,佃户在缴纳定额实物地租以外,也还有被地主强迫“为仆,恣行役使”,甚至地主“呼其妇女至家服役,佃户不敢不从”的额外劳役地租②。在特别情况下,或在个别地区,也还有“以工代租”的纯粹劳役地租。但总的说起来,比较最普遍的和占统治地位的是实物地租。

___________________________

① 如北京大学史经济学说史教研室所藏旗庄《庄头执照》一小本,上载顺治二年“带地投充”农民所纳地租是银租和实物的混合租。

② 同治《长沙县志》卷二十,政绩栏内载康熙二十二年时(1683)知县详文中有“又有擅将佃户为仆,恣行役使,过索租粒。盘算磊利,甚有呼其妇女至家服役,佃户不敢不从者。”

我们现有关于这一时期的地租租额和租率的材料也还是比较零碎片断的,为了和上述劳动生产率的情况可资比较,现将其中有关江浙太湖流域几个地区的租额和约计租率汇列于下:

附注:①顾炎武;《日知录》卷十。②唐甄:《潜书》,邓之诚:《骨董琐记》,卷一引。③张履祥:《补农书》,下(《杨园先生全集》,卷五十)亩收以三石为常,安坐而收其半。④叶梦珠,《阅世编》,卷一,田产一。⑤叶廉锷等:《平湖县志》,卷二引朱志,“加斤鸡斗麦者称最上产。”⑥北京大学经济史经济学说史教研室藏康熙五五年(1716)浙江山阴县农民所出的租约原件,原文如下:

“今立认租文票人胡子顺缘有剑字号田壹片计田肆分伍厘缺田布种情愿认到谭处凭中面议每年租米陆斗叁升不论荒旱约至秋收壹并交还不敢少欠立此为照

再批每年钱粮粮米内扣玖升

康熙五十五年三月 日立租票人胡子顺(划押)

租约 代书中人瑞生(划押)”

第二表上所载租额只包括租约规定的正额地租,有的地区有时佃户为了承种土地须纳的“揽田”费以及“预租”“押租”之类的费用皆不在内①。但就这正额地租来说,每亩租米无不在1石及1石以上,折为对生产量的比率,是每亩产量的五成乃至八成。正面说过一个耕田10亩的自耕农户,如果没有副业或手劳动的辅助收入,10亩田的收获便全部是必要劳动生产物,现在纯粹的正额地租占到收获量的50—80%,也就是地租所侵占的农民必要劳动可能达到这样一个惊人的程度,正如顾炎武所说“佃人竭一岁之力,……所得不过数斗,至有今日定租,而明日乞贷者”②。马克思在分析实物地租时说过,实物地租“可以大到这样,以致劳动条件的再生产,生产资料的再生产,都严厉地受到威胁,以致生产的扩大或多或少成为不可能的,并压迫直接生产者,使他们只能得到维持肉体生存的最小限量的生活资料”③。第二表中的地租额正是大到这样或是甚至超过了这样的程度。

_________________________

①如褚人获所说“崇明佃户揽田,先以鸡鸭送业,此通例也”。(《坚瓠》,卷四,揽田条,见《清代笔记丛刊》);在湖南巴陵,“承佃之初,有进庄钱,视田亩多寡为率,防短租也。”(《光绪《巴陵县志》卷五二,引郡志。》)

②《苏松二府田赋之重》。(《日知录》卷十。)

③ 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社版,第1039页。

第二表中的地租记载,和第一表中的产量记载一样,并非严格意义的时间数列,但也和第一表中产量数字一样,七八十年间的地租率数字的近似,说明地租率在长时期内并未有什么变动。这地租率的长期不变,并不是由于习惯或契约的限制,因为就租率来看,占生产物百分之五十的地租率,在上从秦汉以来就是如此①,而决不会有那么长期的租约和习惯势力;当然更不可能是地主不想多事剥削,因为这正好与事实相反,事实上地主是无时无刻不想在那里无微不至地榨取佃户的劳动生产物的。原因是地主有所不能。马克思说过:“地租的量,完全不是由地租得受人的行为来决定,而是由他完全没有参加,完全和他的行为无关的社会劳动的来决定。”②在第一表所表示出来的生产力停滞状况下,第二表上的地租额便不能有多大的变动,在这样的情况下,租额对于产量的比率(地租率)也就没有什么变动。这也就是说,由于前代的长时期里的苛重封建剥削,农业生产力衰滞,剩余劳动量微小,地租额不特侵吞了全部和剩余劳动,甚且已榨取了大部分的必要劳动,使得农民所有,甚且不足“维持肉体生存”,如再要提高地租率,就必然是驱使农民流离逃亡,破坏简单再生产的进行了。

____________________________

①但就明以前几个主要朝代的情况而言,关于秦汉,董仲舒说过:“或耕豪民之田,见税什五,故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。……汉兴,循而未改。”(《汉书》《食货志》)关于唐,德宗贞元四年陆贽曾说:“今京畿之内,每田一亩。官税五升,而私家收租,殆有亩至一石者。……降及中等,租犹半之.……穑人安得足食?”(《陆贽奏议》)。宋的情况,苏洵曾说:“耕者之田,资于富民,富民之家,地大业广,阡陌连接,募召浮客,分耕其中,……而田之所人,己得其半,耕者得其半”。(《嘉祐集》,卷五。)

② 马克思:《资本论》第3卷,第831页。

尽管如此,因为封建经济的基本特征是封建地主通过占有土地剥削依附的农民的办法,攫取剩余生产物,以供自己的寄生性消费,社会生产力虽然由于苛繁的封建剥削而衰滞,封建地主却决不会以其剥削所得的一部分来扩大再生产和提高农业生产力,而是仍以不断兼并土地作为扩大对农民生产物剥削的主要手段。随着土地的集中,个体农民就日益丧失其独立性,而依附于地主,也就是社会劳动日益增多地遭受封建地主的剥削,农业生产力遭受更大的摧残。

下面我们来看明末和清初的土地集中状况。

三、明末和清代初期的土地集中情况

明朝末年,土地本来已经很为集中。皇室勋戚和大臣的庄田,在嘉靖年间(1522—1566)达到20万多顷,分布在许多省份里面,占当时纳税田亩总数的1/20。至于占地几万亩几千亩的地主,则即从现有极不完全的记录里已可看出所在多有,如万历时(1573—1619)南直隶有占田7万亩的大地主;浙江奉化一县的土地,戴澳一家占了一半①;湖南桂阳也有半数土地为几家邓姓地主所占尽。万历时邓文盛“数十里田舍相望”,崇祯时(1628—1644)邓仁心“兄弟田数百顷……用担石程田契,乘马不牧,游食田野数十里,不犯人禾”②。

地主占有的土地多数是佃给农民耕种,以地租的形式剥削农民的生产物,据顾炎武估计,苏州、松江一带,佃户占全人口的十分之九③。浙西湖州,据张履祥说也是“田多者辄佃人耕种,而收其租”④。少数地主雇工耕种,如江南常熟、太仓等县,雇佣长工几百人治田几千亩的经营地主有好几家⑤;陕西韩城有占田万亩雇农数百的大地主⑥,但无论是佃农雇农,都是贫无立锥的农民。所以明末土地占有关系上的矛盾到了极尖锐的程度,这种尖锐矛盾,在农民起义军的势力所及的地区,曾经获得了部分的和暂时的解决,可是一人了清统治时期,又立刻出现了原有的尖锐矛盾;至于农民革命势力原未达到的地区,如江浙太湖流域,在清统治中国以后,明末原已严重的土地集中程度,不仅没有减低,而且续有增加,地主的土地兼并并未有所中断,而是在不断地继续进行。

_____________________________________

①李文治:《晚明民变》,第5页。

② 王闽运等:《桂阳直隶州志》,卷二○,《货殖》。

③《日知录》,卷十,《苏松二府田赋之重》。

④《补农书》下,《杨园先生全集》,卷五○。

⑤ 见傅衣凌:《明代江南地主新发展的初步研究》,《厦门大学学报》。1954年第5期(文史版)第120—12l页。

⑥李文治:同上引书。

清初,满人一人关内,就对直隶省内的汉人耕地接连进行了三次大规模的圈夺①,作为皇帝、宗室、和八旗壮丁所有的土地。至于零星侵占是陆续不绝地在那里进行的,因此究竟面积若干,我们还无法确定。据《清通考》转载“八旗土田志”数字,皇室、宗室和八旗庄田共约十六万七千顷。各地旗兵的驻防庄田尚不在内②。这样大量土地被圈的结果,直隶许多州县几乎没有民田,如雄县在明代民地4400多顷,现在旗地占了3056顷,即70%③;唐县“垦田无多,腴者又半属旗地”④;可以代表许多别的州县的情况。这是官拨旗地,此外还有农民“带地投充”并人旗庄的土地,如房山县内土地,圈占去了十分之七,“投充”又达十分之二⑤。总的来看,清初各类旗地的总数当不下于明末的官庄。

除了清统治者对直隶境内汉人土地的大规模的强暴掠夺以外,各地的大官僚地主高利贷者还在新的有利条件下,不断地进行土地兼并。例如江苏松江,在明末佃户已居人口十分之九,然照叶梦珠所说,崇祯中(1628—1644)“缙绅富室最多不过数千亩,无贱价之田,亦无盈万之产”;到清康熙四、五年(1665一1666),“遂有一户而田连数万亩,次则三、四、五万至一、二万”⑥;康熙十年至二十年间(1671—1681)曾任江宁“布政使”和“巡抚”的

_______________________________

① 卫周胤;《请陈治平三大要》(《皇清奏议》,卷二),雍正《大清会典》卷二八;《八旗通志》,顾治四年正月。

②《清通考》,卷五.俞正燮;《癸已存稿》(卷九,旗地)数字与此相仿。

③刘崇本等:《雄县新志》,卷三。

④ 张惇德,《唐县志》,卷一。

⑤ 冯庆澜等:《唐山县志》,卷二七,引杨之炳:《邑侯娄公德政碑》。

⑥《阅世编》,卷一,《田产一》。

慕天颜在无锡置地到一百万亩①;同时候一个以文字见赏于清皇帝的高士奇在浙江平湖买田达十万亩②;相形之下,像大汉奸军阀“平西王”吴三桂在苏州购三千亩的地以供他的女婿享乐③,而做过多年“尚书”、“大学士”的张英在桐城原籍仅置薄田千余亩④,实在应该说是“寒素”的。但在这样不同程度的兼并之下,到康熙三、四十年,整个江浙已是“小民有田者少,佃户居多”⑤;苏北淮扬等地也是占人口十分之一的地主,“坐拥一县之田”⑥。

其他各省如河南,在康熙十二年(1673)时,“虽有里甲之名,其实多寡不一,多者每里或五、六百顷,或三、四百顷,少者每里止一、二百顷,甚至或数十顷以至寥寥数顷”⑦;如直隶,康熙二九年(1690)旱灾时,沧县有独力捐谷六百多石的大地主⑧;扶沟有佃户茅屋三十多家围绕着居住的庄园⑨;至于山东的土地集中情况,可用当时清统治者自己的话来加以概括:“田野小民具系与有身家之人[地主]耕种,丰年则有身家之人所得者多,而穷民所得之分甚少,一遇凶年,自身并无田地产业,强壮者流离于四方,贫弱者即死于沟壑。”⑩

就全国来说,康熙四三年(1704)时清统治者根据历年巡行七省的观察,作了这样一个结论:“田亩多归缙绅豪富之家,……约计小民有恒业者十之三、四耳,余皆赁地出租。”⑾这也就是说,全国直接农业生产者的十分之六、七,都已是赤贫的佃户了。

_________________________

① 《东华录》,康熙二八年十月/癸未(代表王先谦《东华录》,康熙二八年十月癸末日记事,下仿此。)

②《东华录》,康熙二八年九月/壬子。

③《钱泳》:《履园丛话》,卷一。《王永康条》。

④ 《恒产琐言》,《笃素堂文集》,卷十四。

⑤ 《东华录》,康熙四六年7月戊寅上谕,四九年十一月/辛卯上谕。

⑧ 盛枫:《江北均丁说》(陆耀:《切问斋文钞》卷十五)。

⑦ 佟凤彩:《河南民困四事疏》,《经世文编》,卷三三;《清史稿·佟风彩传》。

⑧ 光绪(畿辅通志》,卷二三六,引《沧州志》。

⑨钮琇:《觚剩》,卷五,《孙家庄》条(据李辑资料转录)。

⑩ 《东华录》,康熙四二年八月甲申。

⑾ 《东华录》,康熙四三年一月辛酉。

四、清代初期(1644—1710)的土地集中过程

上每次大规模的农民起义和战争,虽然结果都被地主和贵族利用作为改朝换代的工具,但因为对于封建统治作了一定的打击,在一个时期内获得了一定程度的让步,封建剥削关系有一定的缓和。可是在清代初期,我们在上文看到封建地租的数额依然如故,现在又看到土地集中有增无减,其中原因是错综复杂的,我们现在只对清初土地继续集中的过程的特点,试加分析:

从明末天启以至清顺治末(1620—1661)40年间,由于封建统治阶级对革命农民的镇压,特别是清人关以后统率汉奸军队对中国人民进行残杀焚掠,全国劳动力有大量的绝对减少;幸免杀戮生存下来的农民,在直隶一省以耕地被圈因而流亡①,或被掳掠沦为家庭奴婢,农业劳动力有着不少的减削;在其他各省,以不堪军队的骚扰,和赋役差徭的逼迫,相率逃亡,总起来形成耕地的广泛荒芜和农业生产的剧烈减缩。

当时荒地的普遍,如直隶省在顺治元年(1644)时,固是“荒与亡居十六七”②,就是到

______________________________

① 《东华录》,顺治四年三月庚午上谕:“今闻被圈之民,流离失所。”“顺治五年六年,因圈占拨补,失业流民甚多。”(陈增文等:《文安县志》,卷十。)

《蓟州志》:“州地自圈占后,民多失业。”(黄彭年等:《畿辅通志》,卷一九○。)

《东华隶》,康熙八年六月戊寅:“上谕……比年以来复将民间田地置给旗下,以致民生失业.农食无资,流离困苦。”

康熙八年六月/戊子,“谕刑部:近闻官民家人以自缢投水身死报部者甚多……。”

康熙十二年八月/丁巳。“御史黄敬璣奏:旗下仆婢自尽者甚多……。”

②《清通考》,卷一,顺治元年条。

康熙二二——二九年(1683—1690),据当时灵寿知县陆陇其说:“畿辅各州县,荒田累千百顷”①;山西一省,在顺治朝内(1644—1661)免科荒田二万八千多顷②;河南永宁一县,顺治十八年(1661)时缴纳田赋的土地只占明万历时额征田亩的百分之十八③,安徽全省在康熙十年(1671)时尚属荒芜,淮河下游淮、徐、风、阳四府属,康熙十六年(1677)时仍是“蒿莱多而禾黍少”④;江苏宜兴,康熙初“荒田连百千顷,其多者以里数计”,总计不下十万亩⑤。以上都是清占据较早的地区,至于占据较晚,汉人被荼毒杀戮较甚的两湖,闽粤以及西南,荒亡的情况更甚,其中尤其是四川,康熙元年(1662)时固“土满人稀”⑥,过了十年之后,仍是“有可耕之田,而无耕田之民”⑦,可以概见农业生产减缩的剧烈和国民损失的严重。

_______________________________

① 陆陇其:《论直隶兴除事宜书》(《经世文编》,卷二八,年份由《清史稿》陆传推断。)

②王庆云:《石渠余纪》,卷一,纪免科。

③据顺治十八年该县钱粮易知由单,易知由单原件照片及内容见梁方仲:《易知由单研究》。

④靳辅:《生财裕饷第一疏》。

⑤储方庆;《荒田议》,《饥民垦荒议》。(《经世文编》,卷三四。)

⑥ 《东华录》。康熙元年四月乙己。四川巡抚佟风彩奏。

⑦ 《东华录》,康熙十年六月乙未,四川湖广益督蔡毓荣奏。

在这种情况之下,以农民剩余生产物的一部分的田赋为主的①清王朝的财政收入便大见减少。如顺治八年(1651),据王先谦《东华录》所载,所征赋银共止21100142两,漕粮5739424石,十八年(1661)银21576006两,粮6479465石;个别县份的征收数不到万历时规定的数目的五分之一②,如此清王朝的总收入就远不敷养活它的一大群国家官吏和镇压汉人之用的

________________________________

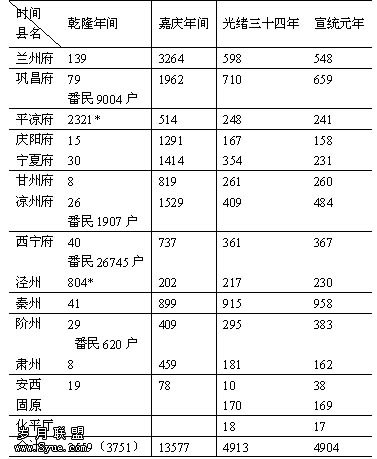

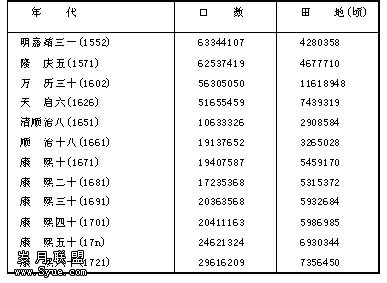

① 地丁两项(赋役或钱粮)占清代初期(康熙朝)清王朝货币总上入的十分之九,盐税占十分之一。地丁两者中,丁银又只占极小部分,照顺治十八年河南永宁易知由单所载(见梁方仲:《易知由单的研究》,《岭南学报》,第11卷,第2期,表一。)额征田赋50238两,丁银2742两,丁银不过田赋的二十分之一强;该年实征田赋8270两,丁银509两,丁银为田赋的6%,淮扬情况,据盛枫在《江北均丁说》一文中所说:“丁课之数尝不及田税三十分之一,如以一县之丁课均之田税中,(每亩)常不及五厘以上”。我认为只有从这一点上才能理解乾隆以前官书中的“户口”和“田地”数字的变动。下面是明末清初的这两项数字(明代系每25年数字,从《中国近代经济史研究集刊》,4卷1期,梁方仲:《明代户口及田赋统计》摘录;清代是每十年数字,俱从王先谦:《东华录》转录):

这些数字只是交纳地丁或钱粮的丁数和田数,与实际户口和耕地面积没有多少关系,问题是表中何以清代“口数”的增加慢,而“田地”的增加快?我们认为主要是由于田赋在政府收人中比重大,因此满清统治者特别注意于田亩数的加增,而地方官吏也就多报虚报垦复荒地以邀功赏。(见下文;《清通考》卷二,康熙二十年条,王庆云:《石渠余纪》,卷一,纪蠲免。)

② 同上注河南永宁易知由单。

军队所需,“顺治八、九年(1651—1652)间,岁计出浮于人者八十余万,十三年(1656)以后,频年增饷,缺额至四百万”①。

面对着这样的财政困难,封建统治者的首要问题是怎样去诱致直接劳动者农民来从事耕种以恢复和增加农业生产。这里是有两条道路可走的:一条是缓和压迫,减少剥削,对农民作一定的让步.中国历史上一个朝代开始它的统治的时候,多半是走的这一条路;另一条是加强统治,加重压迫,使农民不得不更加依附于封建地主。在欧洲历史上有过不少这样的时期,恩格斯在1882年给马克思的两封信中②所说的15世纪中叶以后,东欧某些国家内所实行的“第二农奴制”便是一个例子。恩格斯说:“但是,从此以后它[农奴制]之重新被强制施行和作为再版出现,对我来说,是无庸置疑的。马邨(Meitzen)以为在东普鲁士、布朗登堡、及西来西亚等地农奴重新出现的最早时期是16世纪中叶;韩生(Hanssen)把在雪莱斯维锡一一霍尔斯坦因[的重新出现]定在同一时期。……以与13、14世纪以及在北日尔曼,15世纪农民的实在地位相较,这新农奴制是绝无改善之处,特别是在30年战争以后!”

_____________________

① 张玉书:《记顺治间钱粮数目》,(《经世文编),卷二九),参看王庆云:《石渠余纪》,卷一《纪蠲免》。

② 1882年12月15、16两日从伦敦发的两封倌,《马恩通讯选集》本,第407—408页。着重点是原来的,方括弧内的注释则是我添加的。

清统治者这时所走的正是这样一条道路。虽然在16世纪东欧国家之所以出现第二农奴制是由于商品经济的,是封建地主为了增加商品农作物的生产因而加强对于依附农民的强制程度,在目的上和清统治者为了增裕财政收入有所不同,不过在对于农民的地位的作用上,则如出一辙。清统治者所用以增加依附农民的政策主要有二:

(一)以官僚地主和“殷实富户”为对象的奖励垦荒政策。

从顺治元年(1644)到康熙三二年(1693),就见诸清朝通考的“招集流民”和“奖励垦荒”的诏谕就不下二十五道,规定(1)垦复荒地作为己业;(2)官贷牛、种、“资本”;(3)新垦荒地免科,熟荒一年,新荒三年,有时更延长一些;及(4)以劝垦成绩的好坏作为地方官吏考成(所谓殿最有司)的标准,并“殷实人户”贡监生员得因垦田赏给官职,如垦田百顷以上可授知县等办法①。以上四个方面的办法完全是以维护现实的土地占有情况和地主阶级的既得利益为前提条件的,因此第一,法令虽然承认农民对于垦复荒地的土地占有权,但招民开垦的限于所谓无主荒地,若是有主荒地,法令规定先由原主垦种;其次,法令招民开垦,但更以官职奖励“殷实人户”和贡监生员来招民开垦,这是叫大地主去做更大的地主;至于以劝垦成绩“殿最有司”更是同一道理;最后,但是最重要的,是一年和三年起科的规定实际是否定政府的奖励政策对农民的任何鼓励作用,并促进了绅矜豪强的土地兼并。明洪武时(1368—1398)朱元璋为了奖励开垦,曾有“永不起科”之诏②,和清代的始终不肯放松这一点是一有意义的对照。由于开垦的荒地迟早必须纳粮,而当时赋役极重,已经有田的人尚以“有田为累”,无地农民谁还愿意去承受地权(见下文)所以康熙七年(1668)御史徐旭龄就指出“科差太急,富民以有田为累”是垦荒无效的主要原因③;康熙十年(1671)四川湖广总督蔡毓荣奏陈招民开垦四川荒地的办法里也说:非“宽其起科之限,必不能有济”;四康熙二二年(1683)陆陇其根据直隶的情况对这一点更慨乎言之:

_________________________

① 参看刘献廷;《广阳杂记》,卷三,《西安等处流民招株复业》条。

② 顾炎武:《垦田均田·日知录》卷十,阎若琚:《论折田》,《潜邱扎记》。

③ 《东华录》,康熙七年四月辛卯。④ 同上书,康熙十年六月乙未。

“朝廷屡下劝垦之令,而报垦者寥寥,非民之不愿垦也,北方地土瘠薄,又荒熟不常,近山之地,砂土参半,遇雨方可耕种,稍早即成赤土;近水之区,水去则略有田形,水至则一片汪洋,一经报垦,转盼六年起科,所垦之地,已枯为石田,荡为波涛,而所报之粮,一定而不可动,始而包赔,继而逃亡……所以小民视开垦为畏途,听其荒芜而莫之顾也。”①

而且政府为了要起征税课,凡垦地须先呈报,呈报时有各种的费用,地方吏胥更乘机勒索陋规,以至于“垦荒之费浮于买价,非中等以上之家,不能开垦”②。

至于法令中规定的什么官贷牛、种“资本”,事实上完全等于一句空话③。

总之,这些法令的目的,不在直接鼓励农民垦荒,而在鼓励地主富民招募农民垦荒,因此,如果这些法令起了什么作用的话,其作用不是减少地主阶级的土地占有,不是削弱地主阶级,而是扩大地主的土地占有,巩固地主阶级对农民的统治。事实也正是这样,农民为了避免起科,“有田归豪强,户仍逃亡”④的;“有将田地开垦至三年后,躲避纳粮,而又他往”⑤的;也有将垦复土地“诡寄绅矜户下”,“藉绅矜报垦,自居佃户”的;因为绅矜豪强既有丁银优免,又能包揽钱粮,隐匿己业,因此虽“田连阡陌,而全不应差”纳税。

_________________________

①陆陇其:《直隶兴除事宜书》。(《经世文编》,卷二八。)

②顺治十六年,巡按河南御史刘源濬就说过:“开种之初杂项差役,仍不能免,此官虽劝垦而民终裹足不前,”《清通考》卷一,顺治十六年条。陆陇其在《直隶兴除事宜书》中也说:“报垦之时,册籍有费,驳查有费,牛种工本之外,复拮据以应诛求;非中等以上之家,不能开垦。”《清通考》卷三,雍正元年上谕:“向来开垦之弊,自州县以至督抚俱需索陋规,至垦荒之费,浮于买价,百姓畏缩不前”。

③《东华录》,康熙七年四月辛卯;《清通考》卷二,御史徐旭龄奏;“垦荒……行之二十余年而无效者,其患有三:……一则招徕无资.贫民以受田为苦。”上注。

④ 如江苏娄邑,见李复兴:《均田均役议》。(《经世文编》,卷三十。)

⑤《清通考》,卷二,康熙五二年(1713)上谕。

由于如此,到了康熙五十年(1711)左右①,除四川一省而外,原来的荒地,几乎都已由“不勤则不得食,故不待教而自务农桑”,的农民所尽耕,但所垦复的土地,我们已在上文详细指出,也已多归豪强大户,只有小部份是农民的产业。

(二)以中、小地主和独立农民为对象严征田赋政策。

清统治者财政困难的另一出路是严格征收“积欠”钱粮。明代钱粮照例不是十足征收,最多只收足定额的七成、八成;清王朝建立以后,虽经部分地蠲免,各省钱粮也是不能征足。如顺治一朝(1644—1661)各省“积欠”共达二千七百万两有奇②,超过顺治十八年(1661)

____________________________

① 照《东华录》所揭数字(见上文注中附表)顺治十八年的田地数已超过明嘉靖、隆庆,固不足置信;但同时我们又认为尚钺同志(《中国历史纲要》,人民出版社版,第385页;《教学与研究》,1955年,第6期,第34页。)的论断,(乾隆三十一年,1766,荒地始大致垦复)不免把时期拉得过后。我们认为康熙五十年左右荒地已大致垦复的根据如次:

康熙五二年(1713)时湖南巡抚潘宗洛奏湖南荒地五百余顷,清皇帝就指责说:“今天下户口甚繁,地无弃土,湖南安得有如许未垦之田?”同年的上谕又指出:“京师近地民舍市尘日以增多,略无空隙。……直隶自苑家口以下,向年永定河冲决之处,今百姓皆筑舍居住。斥卤变为膏腴,不下数十百顷。……又江南黄河堤岸至所隔遥堤,有二三里者,亦有六七十丈者,其空地先皆植柳以备河工取用。今彼处百姓尽行耕种。”(《东华录》康熙五十二年十月丙子,《清通考》,卷二)说明在河北,山东不仅荒地已复,甚且垦及斥卤与堤岸了。至于江淮沃土,盛枫在康熙中叶时就已说过:“今鼎建以来五十余年,自西蜀而外,户口皆有增无损;况在淮扬四达之郡,既无尺寸之荒芜”。(《江北均丁说》)到康熙五五年(1716),“上谕”且认为整个内地的田地已经尽辟,除口外东北以外已无荒地的存在了。(《东华录》,康熙五十五年三月/壬午)。此外,据《东华录》(康熙四十六年七月/戊寅,四十八年十一月/庚寅,五十一年五月/壬寅)康熙四、五十年间山东、河南、直隶等省人民出关到东北经商种田的多到数十万人,山东一省往来口外开垦的达十多万人,也可以证明关内已少荒闲土地.

尚钺同志之所以认为清代要到乾隆三一年(1766)荒地才大致垦复,在于他之依据不可凭信的官书数字,清代数字不可靠,明代的数字也不可靠,而尚钺同志又选了一个特别高的(8507623顷)作为明洪武的数字,因此遂认乾隆三一年的7414495顷(其本身可靠与否且不管它),才算比较接近,据明太祖实录,洪武十四年天下官民田数3667715顷,二十四年3874746顷,整个洪武朝田亩数字没有超过四百万的(据梁方仲:《明代户口田地及田赋统计》),可见洪武二六年的数字(850万顷)是深可置疑的。

②《清通考》卷一。

全年的实征额。所以清统治者对于各省钱粮,向来在那里不断催征,而到了顺治末年,感觉政权比较巩固以后,钱粮催征就更加不遗余力。江苏一省,特别是其中苏州松江两府,历来钱粮独重①,清统治者自然更不放松,所以派到这里来统治的地方官僚,对于搜括钱粮,十分认真,如顺治十八年江宁巡抚朱国治,在一次奏销案中参革办、松、常、镇四府欠粮“官绅”一万三千七百多人,其中有的只欠一厘,有的只欠七丝,有的官居大学士,有的翰林院编修,同样受到降调革职的处分②。康熙二年(1663)以后,由于明定钱粮须照定额十足征收,根据征收钱粮的成绩以考核和奖惩官吏(所谓“作十分考成”)③,江苏的地方官僚就更兢兢以搜括钱粮为唯一职务,对一切其他“抚字”概置不闻,而结果仍不免于常受参罚,革职降调之外,还须负责赔补,以致于一个地方的州县官接连被参落职,又都因钱粮未清,同时在县城赁屋以居,回家不得的④。这种数官同城的情况,对于老百姓来说,便意味着几年欠粮的同时并征⑤。

______________________________

① 关于苏松二府钱粮独重的论述极多。参看顾炎武:《日知录》,卷十,《苏松二府钱粮独重》条。沈德潜:《浮粮变通议》(陆耀:《切问斋文钞》,卷一五)中有“苏松之田居天下八十五分之一,而所出之赋,任天下一十三分之二”的说法。

② 《清史稿·朱国治传》;钱泳:《履园丛话》,卷一;叶梦珠:《阅世编》,卷六,赋税。旧北京大学文科研究所原藏《清九朝京省报销册》档案中存有此件(顺治十七年分江苏松常镇五府属解南本折钱粮额数目册,十八年四月初七日奏报,见目录)据说现存故宫,尚未开箱。所以未及参考原件。

③《清通考》,卷二。

④ 慕天颜:《浮粮塌荒二弊议》(《经世文编》,卷三二):“乃维苏松等郡,长吏动多镌职.止为钱粮未清,羁留系累,项背相望.面目堪怜”。叶梦珠:《阅世编》,卷六:“一县之中,前后数令,赁屋而居,不能归里”。

⑤潘来:《送汤公潜菴巡抚江南序》(陆耀:《切问斋文钞》,卷十五):“国家承明积弊之后,田赋之重,转输之劳,一如往时。加以催科日益急,考成日益产,……数年逋租,并征一日”。

清王朝这样严厉地催征赋役,是否有打击豪强地主、阻遏土地兼并的作用呢?事实上严征钱粮的政策只有促进而没有阻碍兼并的作用,赋税的严征促使中小地主和农民个体所有的土地转移到高利贷者和大官僚豪强地主的手里。

中、小地主的土地在苛征暴敛之下转移到高利贷者手里去的过程,下述顺治十八年松江某些“绅矜”地主的情况,可以作为例证①:

“人当风鹤之余,输将恐后,变产莫售,黠术口口,或一日而应数限,或一人而对数官,应在此,失在彼,押吏势同狼虎,士子不异俘囚,时惟有营债一途,每月利息加二、加三,稍迟一日,则利上又复起利,有雷钱、月钱诸名,大都借银十两,加除折利,到手实止九两,估足纹银,不过八两几钱,完串七两有零;而一时不能应限,则衙门使用费已去过半,即其所存,完串无几。而一月之后,营兵追索,引类呼群,百亩之产,举家中日用器皿房屋人口而借没之,尚不足以清理,鞭笞絷缚,窘急万状,明知其害,急不择焉。故当日多弃田而逃者,以得脱为乐。赋税之惨,未有甚于此时者也。”

由此可见,一个“百亩之产”的地主,在严厉的征敛之下,尚不得不接受高利贷者的苛刻朘削,乃至弃田而逃,其结局,诚如马克思在《资本论》中指出过的,“就是让位给高利贷者,让这种高利贷者,成为土地所有者……”②。这种情况不止在松江出现。

在此以前,顺治六、七年(1649—1650),清统治者也是因为财政困难,实行所谓钱粮预征(照习惯征收季节提前开征),据周梦颜在“苏松财赋考”中所说,中、小地主和独立农民“当其追呼窘迫时,即出四、五分重息,其情犹以为甘,故春夏借银一两,至冬有偿及一两四、五钱者”③。康熙初,浙东高利贷者对于中、小地主或独立农民和手生产者“或垂涎其妻女,或觊觎其田庐,又或贪其畜产,图其工器,预先放债,临时倍征,甚者串指旗丁,倚借豪势,偿不还契,索取无餍,乘其危急难还之时,合并盘算屡年之负,逼准妻子,勒献家私”④这时在陕西,据顾炎武所目击,

________________________

① 叶梦珠:《阅世编》,卷六。

② 马克思:《资本论》,第3卷,第775页。

③ 周梦颜:《开征宜复国初说》,《苏松财赋考》。

④ 魏际瑞:《因灾禁逼债》,《四世堂稿》,卷二。

“风翔之民,举债于权要,每银一两,偿米四石”①。但是高利贷资本的猖獗每每是以赋役之征为前驱的。康熙末,凌介禧记载高利贷资本在浙江湖州如何对蚕农进行剥夺时说:“禾荒一载,桑淹五年,故一遇水灾,致数年逋欠,为有司忧,其势然也。追呼急则称贷以输官,贷必倍息,今年一石,明年二石,……转辗屯剥,不致离散死亡不已”②。

以上为高利贷资本的活动,再看大地主大官僚的乘机兼并土地。清代的官僚士绅仍享有免纳一部份钱粮(赋役)的特权③(即所谓优免),上述士绅地主受到参劾,是因为在优免额以外仍有欠额,因此常有非绅矜地主以土地诡寄绅矜户下,借逃赋役。康熙元年时(1662),据户科给事柯耸说:④江苏“绅矜名下之田,半皆影冒”;康熙十三年(1674)仍有“寄籍于豪强户下”⑤的田地;以至于康熙二九年(1690)这种“诡寄绅矜贡监户下,希图避役”的积习,仍是十分普遍⑥。同时,绅矜豪强地主自己也“隐匿地亩,不纳钱粮”,康熙朝内,清统治者虽曾再三申禁,屡次清查⑦,仍一直未曾稍减⑧。在这种情况下,赋役愈重和催征愈急,便愈促使土地在绅矜豪强手里的集中:

_________________________________

①顾炎武:《病起与蓟门当事书》。

② 凌介禧:《程、安、德三县民困状》,《程安德三县赋考》,卷二。

③《清通考》卷二五,《赋役考》。

④柯耸:《编审利弊疏》,《经世文编》,卷三十,亦见同治《上海县志》卷七,田赋下。

⑤ 同治《上海县志》,卷七,引康熙十三年慕天颜疏。

⑥《东华录》,康熙二十九年六月癸酉,丁亥,《清通考》,卷二二。

⑦ 据《清通考》(卷二,《田赋考》)。康熙元年谕“直省有隐匿地亩不纳钱粮。……分别处分”;四年“以直省田地荒熟相间恐有隐占,著令丈量”;十三年,“申明截票之法。时以江南有隐占诡寄包揽诸弊……不许多占隐匿”;十五年,“定官民隐田罪例”。

⑧据《清通考》(同上);康熙三十一年。“令民间隐匿田亩.限一年内尽行自首”;三十四年,“各省自首隐匿地亩,再宽限一年”,三十五年,“严湖南省大户包揽纳粮之禁”;四十八年,“湖南欺隐田地日久未清……”。

有的中、小户在避粮逃亡时,绅矜豪强就乘机兼并,如在江苏松江:

“康熙兀、二、三年间(1662—1664),石米价至五、六钱,而差役四出,一签赋长,立刻破家,里中小户,有田三亩五亩者,役及毫厘,中人之产,化为乌有,狡书贪吏,朋比作奸,图蠹虎差,追呼络绎,视南亩为畏途,相率以有田为戒矣。往往空书契券,求送缙绅,力拒坚却,并归大户,若将浼焉,不得已委而去之,逃避他乡者”。①

在湖南湘潭:

“康熙初,……漕重役繁,弱者以田契送豪家,犹惧其不纳。”②

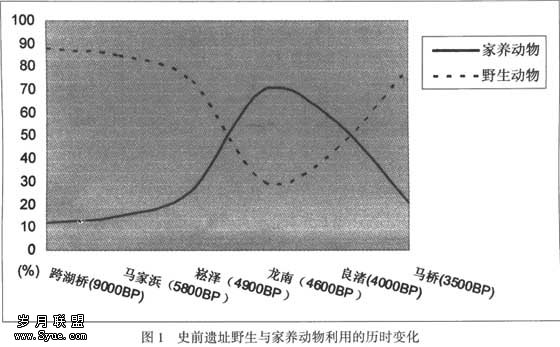

比较重要的方式是大地主乘机贱价收买。根据上文第二节中的分析,既然地租率比较停滞不变,田赋是地租收人中的一个负额,地价便和赋役的轻重繁简成相反的变动;也就是说地价的涨落固然因地租率和利息率的对比关系而定,地价本身更以地租额之是否被田赋所完全吞蚀为存在条件,现在役重赋繁,每年地租收入还不足以完赋,田价自然大落:康熙初年,“一亩之田,其值银不过数钱”③。在松江,顺治初上田亩价十五、六两,中田亦三、四两,到康熙初,则“中产不值一文,最美之业,每亩所值不过三钱、五钱”④。苏州田价,“每亩仅值一两五钱”⑤。无锡田价,据钱泳《履园丛话》,明中叶曾涨至五十余两一百两,清顺治、康熙中,不过二、三两至四、五两⑥。此外,如江苏靖江,康熙年间田价每亩亦仅一、二两⑦;又如安徽桐城,顺治末年“田产正当极贱之时,……苦急切难售”⑧。清初银价相当稳定⑨,田价的跌落是清统治者严厉征收钱粮的结果,而低落的田价便给了豪强绅矜和高利贷者以乘机兼并扩充占有的机会。

___________________________

① 叶梦珠;《阅世编》卷一,《田产一》。

② 光绪《湘潭县志》,卷十一,《货殖》。

③《东华录》,康熙五二年十月/丙子;《清通考》,卷二。

④ 同注①。

⑤ “唐甄《潜书》言卖田四十亩,得六十余金,每亩仅值一两五钱。是时常赋什五,四十亩佃人四十一石,而赋及杂耗二十三石,凶岁则典物以纳,故田价之贱如此”。(邓之诚:《骨董琐记》,卷一。)

⑥ 钱泳:《履园丛话》,卷一,田价条。

⑦杨锡绂:《陈明米贵之由疏》,(《经世文编》,卷三九)“康熙年间,稻谷……每石不过二、三钱,雍正年间,则需四、五钱,无复二、三钱之价,今则必须五、六钱,无复三、四钱之价……则地价贵,向日每亩一、二两者,今至七、八两,向日七、八两者,今至二十余两。”文中虽未明言田价变迁日期,从文字语气看,三个不同田价当系和三个不同米价相呼应。

⑧ 张英:《恒产琐言》(《笃素堂文集》,卷一四)“予戊戍(顺治十五年,1658)初折爨。始管庄事,是的吾里田产正当极贱之时,人问曰:汝父折产有银乎?予对日。但有田耳。问者索然。予时亦曰:田非不佳,但苦急切难售耳”。

⑨ 据彭倌威(《中国货币史》下册,群联出版社版,第560页)所列清初以银计算的米价。从顺治八年到顺治十七年(1651—1660)每公石平均四钱五分,顺治十八年到康熙九年(1661—1670)每公石平均三钱二分,可见银价只有微涨。

总起来说,地主阶级为了攫取更多的农民的生产物,对于土地本来是贪婪无厌的,而清统治者在占据了中国以后的招民垦荒和严征赋役政策,在特殊的历史条件下,就促成丁前面所说的高度的土地集中和增加了大量的依附农民。