清代西北地区的人地矛盾与生态变迁

人文地中的人地关系是指人与的广泛的概念,包括许多方面的涵义。本文旨在从人口压力和耕地生态资源相对有限的承载力之间矛盾关系,也就是人们常说的人地矛盾的视角出发,以探求清代西北地区人地矛盾与生态环境变迁的主因,为现实借鉴。

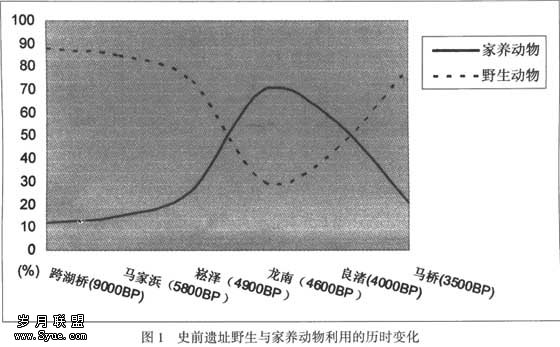

生态环境的恶化,是人类的过量介入导致,而人口不断增加的压力是人类过于索求自然的主因。尤其在以农业为主要生存方式的前提下更明显地反映出这一特征。所以要说明一个地区人口的多少,主要是以人口与耕地承载力的比例为标准,而不是取决于以人口与总面积之比的人口密度。当然由于耕地质量的优劣与所处地区的地质、地貌、气候、水文等自然因素有着密切的关系,也与一定的生产力水平、消费水平、社会分配等因素相关联,所以人地矛盾在人与自然、人与生态的关系之间不是一个能够简单考察的问题。尤其是在以农业经济为主导的农耕社会中,人地关系经历了一个复杂的非线性的变化过程。从人类生态学的角度来看,西北的土地资源有着丰富的绝对量和短缺的相对量。也就是相对于西北来说,“人多地少”并不是一个的概念,这里“地大”并非“物博”,因自然限制因素的影响,以及西北地区脆弱带的明显特征[1],决定了大部分土地资源的不可利用性,许多地方因地理生态环境恶劣,人类尚不能生存。另外,人们单凭自己的主观想象开发和垦殖的一些地方,原本就属于生态脆弱带,没有人类活动尚能维系平衡,一旦稍有活动,生态环境就“力不能支”,导致恶化。所以一般认为的环境对于人口的承载量,指的是某一地区环境条件和资源所能维持的人口数量。[2]

清初以来实施的一系列人口政策,导致了上前所未有的人口大爆炸。自此之后,人口呈几何级数倍增,以至于各级官府不得不大力发展尚未开发地区的经济,移民就宽乡。但这种以开发促进经济为主导的行为,忽视了人与自然关系的和谐,尤其是忽视了生态脆弱区土地生态资源的相对承载能力,造成了区域生态环境的恶化。当然这在民以食为天的农本思想为指导的时代,是不可能意识到的。清代西北各地的人口虽然都呈现增长的趋势,但具体情况又表现出较大的差异性。到底这一时期西北地区人口的增长对耕地的需求、对生态环境带来哪些影响,需要逐一考察。

一、内蒙古、陕西人地矛盾与生态环境

内蒙古人地矛盾的出现,主要是大量外来人口的移入而导致的垦殖力度的加大。内蒙古与陕北、甘肃、宁夏交界的长城内外,自古以来就是农牧交界地带,明清以来,农业垦殖的范围不断扩大,但种植范围主要分布在南部长城沿边和黄河沿岸,农耕地也比较分散。但随着汉族农业人口大量移居,先是内蒙古地区南部的垦殖力度加大,农业垦殖区域也逐渐扩展,并趋于集中。这一地方人口主要来自山西、陕北和甘肃,山西人自土默特沿黄河西进,陕北人越长城沿长城50里界地耕种,甘肃人自宁夏越黄河进入东岸耕种。尤其是陕西北部越来越多的农业人口相继迁居漠南蒙古西部地区从事农垦种植,而原本从事游牧经济的蒙古人,也逐渐掌握了农耕技术,在草原上建起一些新垦区,也有一些蒙古贵族招徕汉族从事耕种,从中收取租金,当然其中也不乏政府政策行为的导引。所有上述行为最终导致了两个结果:一是人口大规模的增加。据统计,乾隆四十一年(1776),内蒙古有人口185.5万人。至嘉庆二十五年( 1820),人口增加到229万[3],净增了43万多。为此,嘉庆帝也很伤脑筋,在查禁关内人口大量外徙内蒙古时说道:“流民出口,节经降旨查禁,……以致每查办一次,辄增出新来流民数千户之多”[4]。河套地区,在“乾隆以后,山、陕贫民日以西渐,租种蒙地,人民渐合” [5]。 随着人口繁衍,至光绪年间,设置五原厅以管辖。有清一代,内蒙古的人口整体呈现增加的趋势。二是造成了草原面积的不断缩小和农牧界限的北移。大致在乾隆中期时,鄂尔多斯已经成为内蒙古的一个农业区,只是农耕地比较分散。但至清末时,农业已成为许多地方发展的经济部门。察哈尔左翼四旗、归化城土默特旗、伊盟的达拉特旗、准噶尔旗都成了农业区,畜牧业已经消失或残余很少。伊克昭盟的伊金霍洛旗、察哈尔的右翼四旗,农业经济已经占到一半。伊克昭盟四旗及阿拉善、额济纳二旗西部荒漠地区,因生态环境的特殊性,依然为单纯的畜牧业经济。

当然,纵观这一区域在人口增加后的农业垦殖,还是有一个渐进的过程和特点。回溯明洪武二十六年(1393)时,陕西布政使司统计的垦田数额已经达到3,000多万亩。入清后的垦殖,又将陕北地方的垦殖拓荒向迤北的鄂尔多斯草原延展,不过这时候的垦荒是限制在边墙50里以内,也即今毛乌素沙漠境内。自康熙三十六年(1697)起,开始允许民人在边外合伙种地,但不准携家带口定居生产,只能春出秋归,像大雁一样以季节的变化而往来奔波,故被称为“雁行”。这种垦殖的力度虽然不大,但也使得新农垦区不断向草原扩展,前后踵继之,一发不可收拾。至康熙末年,“伊盟七旗境内,凡近黄河、长城处,所在有汉人足迹”[6]。雍正十年(1730),因“鄂尔多斯荒歉,复准蒙古情愿招民人越界种地,收租取利者,听其自便”[7],招致了陕北人大量出口外垦殖,尤其破坏了毛乌素沙漠植被和水源变化。乾隆元年延绥镇总兵奏称:“榆林、神木等处边口,越种蒙古余闲套地越三四千顷,岁得粮十万石”[8]。至乾隆三十三年,陕西府谷县人民租种五堡口外蒙古鄂尔多斯地土已成规模,分布于黄甫口外、清水口外、木瓜口外、孤山口外和镇羌口外一带,共租蒙古地计“牛二千二百二十六犋,每年共租银三千八百六十六两四钱五分,共租一千九百七十一石一斗一升一合”[9]。土默特二旗在乾隆初年尚有13295顷牧场,至乾隆三十七年又开垦2244顷80亩。至嘉庆五年时统计,又垦1450顷78亩。延续到清末,垦田总数已经达到78974顷38亩。[10]河套地区,至光绪三十年(1904),放垦中后套各旗共报垦9709顷,其中达拉特旗3960顷,杭锦旗4018顷,乌拉特西公旗1731顷[11]。值得一提的是,这一地区的生态环境原本就属于草原荒漠地带,天然植被以荒漠为主。草原破坏和荒漠面积的不断扩大,势必改变原本的生态系统,使草原沙化、退化。新生成的生态系统,尽管在短时期能维持当时人的生产与生活,但已经是原本生态系统的变弱,一遇荒年,人死地荒。光绪年间时俄人波兹德涅耶夫亲眼目击了内蒙中部地区因荒歉致使数百座村庄居民走空,房舍拆光,耕地在垦殖不久后抛荒。[12]荒歉使已经弱化的生态环境雪上加霜,永远失去了自我恢复的机制而走向大面积的沙化。这些历史欠帐最终遗留给后人,成为今天沙漠化的导因。

清代陕西北部和关中地区的人口增加也带来了明显的生态变化。陕北榆林地区因自明中叶以来的开垦,沙化现象就已在加重。清初以后,为了开垦这里的草原,又有大量的人口迁入。雍正九年(1731年)升榆林道为府。至嘉庆二十五年,陕北高原上的人口已增加到3,400万。如果说在雍正十三年陕北地区的人口密度还仅为1.68-4.97/平方公里,到嘉庆二十五年,人口密度骤增至20.59-46.01/平方公里。[13]而此时陕北榆林周围及其以南的生态状况又如何呢?从当时人的记载中我们可以看出,延长“地瘠民贫,寸步皆山,坡高岭陡,耕种艰难。且土性干燥,雨泽稍有不调,禾苗即行枯槁,加以人事不齐,即丰年之岁,所获尚不及平原之半”[14]。府谷“其地土瘠沙深,山高水冷,沟渠难资灌溉。”[15]怀远则“四面重山,全无树木。境内无地可耕者,皆租蒙古田亩”[16]。如此恶劣的生态环境,面对规模增长的人口,在丘陵沟壑区已垦辟殆尽之时,只有发展到山垦,沙漠化进一步加剧,自然生态环境的恶化已不可逆转。采伐和垦辟已经从离石——延安——庆阳以南的阔叶乔木区,发展到岱海——榆林——靖边一线以南的疏林灌丛草原区,引起自然生态系统的倾斜。[17]客观地说,生态环境恶化是一个长时段的非线性过程,过度攫取和破坏的历史欠帐积累是生态环境整体系统走向失衡的重要因素。入清后一如既往的垦殖活动犹如“雪上加霜”,共同诱发着陕北边外与蒙古草原区域土地资源生态的变迁。而这一生态惨遭破坏的恶果则不可避免地在清中叶后爆发。据有关学者研究,在同治五年(1866)以前,位于陕北地区西南部的子午岭,垦殖指数已高达25%-30%,侵蚀强度相当于今延安一带,而年侵蚀模数已达到8000-1000顿/平方公里[18],水土流失已经十分严重。这就充分体现了人类活动导致的生态退化的不可逆性和积累性。一旦退化发生,依靠自然演进的恢复将是一个漫长的过程,而人工恢复在经济上代价太大,因此,这种退化往往会成为历史的包袱遗留给未来。[19]成为今天陕北地区沙漠化的导因。

清代陕西人口增长最为明显的地方为陕南,随着农耕地需求量的加大,导致了对生态的影响力也最大。陕南移民浪潮的到达是在乾隆三十三年(1768)和道光二年(1822)两个时期。[20]仅乾隆四十三和四十四两年(1778和1779年),流入汉中地区的难民就达十万之多。陕西巡抚毕沅在给朝廷的奏疏中说:兴安所辖的平利等6县,“通计地方四千余里,从前俱系荒山僻壤,土著无多。自乾隆三十七八年以后,因川楚间有歉收处所,穷民就食前来,旋即栖谷依岩,开垦度日。而河南、江西、安徽等处贫民,亦多携带家室,来此认地开荒,络绎不绝。是以近年户口骤增至数十余万。”[21]汉中、兴安、商州各府州属,延亙南山,水土饶益。“迩年楚、蜀、陇、豫无籍群黎扶老携幼,前来开垦者甚众。”[22]仅州县妥善安置者男妇不下10余万人。兴安府属汉阴、安康、平利、洵阳、白河、紫阳、石泉七县厅的人口有1,239,700余口,仅安康一县的人数就达到“三十八万九千三百余名口”[23],人口如潮水般涌进山区,为生存而垦殖,以至于乾隆四十七年兴安升州为府。道光八年前后,湖、陕、豫三省地方的“抚按藩臬”在清理流民问题时,就清出流民“十二万三千余户”,而且“皆给予闲旷田亩,令其开垦以供赋役,建设群县以统治之”[24]。

对于流民大量涌入老林的根源,可以说与这里的生态资源优势有极大的关系。编纂《湖广通志》的曾熙就说:“惟荆襄迤西多长山大谷,土壤腴沃,物产富穰。寒者易以为衣,饥者易以为食,此天地自然之利也。利之所在,民必趋之,往岁流民潜居,去而复来固其所也。为政者奈何,违天地之利而拂民之性乎。”[25]以极其朴素的言语道出了自然与人的关系问题,人要利用自然,并与自然相依为命,为了人类的生存,人利用自然的主动性即会爆发出无穷的力量。不过我们无不遗憾地说,“长山大谷”,可能仅适合森林树木生长,但如果开辟为耕地,就会改变原生态系统,导致恶化。为此人类尽管投入更多的肥料、水分和劳力,但并不能遏制已经在日益退化的土壤生态,只有听任自然的审判。同治早期的回乱,光绪五年和光绪二十五年至二十六年的旱灾饥荒,给各县都造成了大量的人口损失,由此又导致了老林区土壤肥力的总耗竭。所以从陕西省道光三年(1823)后人口增加和光绪五年后人口减少变化可以看出,后者年份的人口数字减少,侵蚀、过度开发山坡地和森林所造成的耕地逐步变质和资源流失,也即生态恶化恐怕是最基本的一个原因。光绪九年陕西巡抚也承认,叛乱之后,客民流离失所,不知何去何从。由于人烟稀少,工价高而谷价低,田地复荒。[26]时人仇继恒也曾说道:“盖深岩老林,刬削既遍,濯濯牛山,生意尽矣。山坡险峻,平土既稀,小民狃于目前,不复为十年树木之计,此生计所日蹙也。”[27]在边远山村的人口减少现象尤为明显,又导致农业经济整体生态系统的恶化。 二、甘肃、新疆人地矛盾与生态环境

清代甘肃人口变化的主要原因还在于垦殖实边的需要。河西敦煌的移民始于雍正四年。敦煌户口在汉代称极盛,但其后历经沧桑,至清初时“……敦煌无土著矣,又久之而逃亡者死于四方矣,不得不迁民以实之”。雍正二年始于敦煌设沙州所。四年,川陕总督岳钟琪巡边至沙州,相度地利,请改所为沙州卫,而人烟甚稀,不成村落,乃招甘肃皋兰等县无业穷民2400户,开垦屯种,沿途给口粮、皮衣、盘费,及到敦煌借予牛具籽种房价。又念陇上穷民初到关外,尚未耕种,由公家借支七月口粮。与此同时,陕西署督查郎阿于雍正七年十一月奏称,先后招往安西、沙州等处地方屯垦民户共405户,逐渐使敦煌户口日渐繁盛,以至于“关外县治当首屈一指”,“知其土著之百无一二”[28]。

河西的安西地方自雍正年间设卫所后,也“陆续招户安插,多寡不等。……而陕甘两省居多”。至乾隆年间,已经是“屯垦日兴,田畴弥望,闾阎乐业,地方渐有起色”。户口尤其增加。据载“原招余丁九十家,现增至一百八十六户”。其余如沙州卫、柳沟卫、靖远卫、赤金卫的户数也有所增加。[29]就瓜州来看,原居住于吐鲁番的额敏和卓率其众男妇大小不下万口来归,暂时安置于哈密之塔尔纳沁。雍正十一年,又安插于瓜州,分筑五堡居住。“各如其户口之多寡,盖造房屋。约计安插以来搬移之费,赏赉之需,以及马匹项不下数百万金。”[30]前后共给籽种八千石,计地四万亩。卖给瓜州附近一千石籽种地种植瓜果。又从安西镇营调遣兵弁疏通开凿新旧渠道。但上述垦种只会是短期效益,生态恶化很快就会显现。试以有同样生态环境的新疆巴里坤一带为例。乾隆二十四年,陕甘总督杨应琚在谈及新疆哈喇和卓、哈喇沙尔等地的耕地问题时就说到这里的耕地在种植数年后,地力较之初种时渐觉浅薄,人们只好“分半休耕”[31]。采取粗放的耕作方式。所以,看似暂时安置了人口,实则长远地破坏了脆弱区生态,使土地利用率更加低下。

河西酒泉地方的人口变化,据梁份的《茹公渠记》:清初肃州一带,“地加辟,粟加多,而民加众。” [32]武威地方也如是。这里在乾隆时期就“曾徙他处户口以实之,山陕客此者恒家焉”。所以,这里虽地燥风寒,但生齿日繁,乐业者众。从户口的增减来看:明洪武中有户五千四百八十,口三万九千八百一十五;嘉靖中户二千六百九十三,口九千三百五十四;清初在城居民户一万一千六百二十七,口二万七千五百三十七;在野居民户三万八千二百三十八,口二十三万五千八百三十。[33]翻开河西地方志,均有着“户口日增”,“倍于往昔”的记载,人口增加成为一种趋势,相应的农业生态条件却不能成正比。

武威西部的永昌县有着较好的生态条件,有名的昌宁湖,平衍数百里,在康雍乾时期就大量移民开垦。但随着垦殖和人口的迅速增加,生态也逐渐恶化。至乾隆初年,因土瘠水源不足,官方停办屯垦。康雍乾三朝该县的人口数字显示增长的趋势。康熙六十年,这里有3,376户、25,839口;雍正十三年有5,685户,39,837口;乾隆十四年有7,925户,54,054口。[34]在不到30年的时间里,人口增加了47.8%。与此相反的是农业生态恶化,最明显的表现就是能够给人口增长带来粮食生产的土地减少。雍正十年该县有熟地5,518顷87亩;到雍正十三年开报碱潮冲压土地的中地107顷30亩,下地1,688顷88亩;至乾隆三年全县熟地仅为3,722顷68亩。[35]实有熟耕地减少32.5%。

至乾隆四十三年张掖的人口“增长较明代四五十倍有余”。是年甘州府有民户“二十八万四百七十口,屯户五十二万九千七十”。而明代,甘州五卫的人口也不过“三万八百八十三人”[36]。人口大规模的增长,无疑加重了土地的承载能力和资源的消耗程度,对农业生态环境有害。为减轻甘州地区的农业人口压力,使农业生态趋于平衡,在乾隆二十七至四十三年的时间里,多次迁徙农户往新疆乌鲁木齐等地屯种。乾隆二十七年正月,迁徙张掖、东乐、山丹共播种地民200户,男妇大小770口,赴乌鲁木齐等处屯田;二十九年十月,派拨张掖县户民赴乌鲁木齐等处屯田,共拨种地民350户,男妇大小1,387口;三十二年派拨张掖县户民赴木垒、奇台、西吉尔玛泰等处屯田,共拨种地民300户,男妇大小1,173口;三十三年,派拨张掖县户民再次赴木垒等处屯田,共拨种地民150户,男妇大小542口;三十四年,派拨张掖县户民再次赴木垒等处屯田,共拨种地民100户,男妇大小474口;三十五年,总督明山奉命会堪木垒一路安插民户屯田,……自东西吉尔玛泰至特纳格尔先安11堡,开垦4万余亩。三十六年十二月,派拨户民赴吉木萨东北古城等处屯田,张掖、山丹、抚夷共拨种地民100户,男妇大小536口;四十一年十二月,派拨民互再赴乌鲁木齐等处屯田,张掖、山丹共拨种地民140户,男妇大小596口;四十二年十二月,派拨户民赴迪化州、古城等处屯田,抚夷厅、东乐二处共拨种地民44户,男妇大小187口;四十三年九月,派拨张掖县户民再赴迪化州等处屯田,共拨种地民120户,男妇大小533口。[37]以上共派拨种地民1,504户,男妇大小6,198口。当然,地方官府减缓甘州地区的人口压力还有一个很重要的原因,就是祖祖辈辈不断的垦殖,造成了甘州地区沙化程度的加重。乾隆后期,甘州府学教授王学潜在其“弱水流沙辩”中,就提到甘州的沙化问题,认为流沙已经自甘州四周侵逼田园和庐舍。[38]

清代人口增加,人地矛盾是导致整个生态环境恶化的主因。甘肃镇番在明嘉靖中有人口1,871户,3,363口;乾隆三十年(1765),户数增加至5,693;道光五年(1825)有16,756户,184,542人。人口呈现增长趋势,而土地利用率却得不到提高。原额共地1,240顷27亩,经雍正、乾隆二朝开垦、豁免等地亩外,至道光年间实有地亩3,782顷42亩。有限的土地资源,难以承载无限增长的人口,这种现象正如镇番县志编纂者所述:“国朝休养生息一百八十余年之久,户口较昔日增十倍,土田仅增二倍,而以二倍之田养十倍之民”[39]真切反映出人口负载量过重的现象。

当然,在人口增加的主流形式下,所出现的小区域范围内的人口稀疏现象,也与一定的人类或的活动相关联,一般也是处在生态失衡的状况下或原本就是生态极脆弱区。就人类活动导致的生态失衡而言,随着生态系统的自组织恢复,人口又呈现逐渐增加的势头。在生态极脆弱区,除了人类的活动外,又完全取决于原本的自然生态环境。甘肃金县的情况就如同前者,在同治兵燹后,民生凋敝,户口甚稀。至光绪九年以后土地渐辟,人口有所增加,共有61792丁口。[40]光绪二十一年,自狄道、河州逃来难民489户,男女大丁口1614名,男女小丁口948名。次年,给其中266户难民发给熟荒地耕种。[41]表明人口数有所恢复的同时,农业生态环境也趋于新的稳定。而甘肃崇信则完全属后一种的情形。光绪年间,崇信县共有人口3000户,21200余丁。“荒野零星,不成村落,大半栖身窑洞,山腰岩顶状类蜂房。十余岁童男童女无襦袴以蔽体者比比皆是。县治区域东西仅五十里,河水侵占川地无多,西近安口窑,东邻泾川县,居民度日艰难,纯以负贩下苦为生活;迤北则地势硗确;迤南则跬步皆山。同治兵燹后,土著凋零,客籍居十分之三,结草为屋,陶穴以居,朝来暮去,求一殷实人家而不可得,连年水旱冰雹频仍。……十室九空,户口亦有所不及。”[42]

清代新疆的人口相对还是稀疏的,但也呈现出增加的趋势。新疆人口的增加除去因为军事需要而大量实行兵屯外,自乾隆以后,内地百姓大量的移居也是一个重要的原因。如前所述,新疆垦殖中的大量人口主要招自甘肃河西各府州县,垦殖主要集中在巴里坤至乌鲁木齐、绥来、玛纳斯沿线地区,据统计,乾隆五十一年,新疆的乌鲁木齐和巴里坤一带有人口112000人,至嘉庆二十四年增加到182000人,增长率为14.82%。至道光二十年(1840年)时的人口数为232000,增长率为11.63%。[43]此外在伊犁、塔尔巴哈台等地也分布农垦。伊犁附近主要集中了回屯和遣犯屯田。回屯的垦民多来自新疆南路的阿克苏、库车、乌什、沙雅尔、赛里木等维族地方,仅就乾隆二十五年至三十三年的时间里,共迁徙人口6383户。[44]遣戍犯人往新疆,是清初扩大垦殖的一种手段,也成为新疆人口增加的一个原因。自乾隆二十二年至四十八年,新疆遣屯人数已达五六千,仅伊犁一地,已“积有三千数百名”。[45]

按新疆辽阔地域,在清初的移民屯垦活动中,不应该有人地相争的矛盾。但事实上,新疆有自己的特殊情况,沙漠戈壁占去了新疆土地面积的大部分,再者,气候干旱,土壤生理干旱现象普遍,无充足水源供给的盆地,不可能成为人口密集的地区,平原地带的土地,也都不同程度地存在着盐碱现象。所以新疆人居处所和生产活动被限制于面积并不辽阔的绿洲之上。而雪山融水成了绿洲垦殖的关键,无水便无垦殖。水资源的严重蒸发和渗漏等几项叠加,似乎新疆与西北的其他几个省份一样,也同样存在人地矛盾。在这里引用一组解放后新疆人口密度的统计数字,做进一步解释。据统计,新疆全省的范围内人口密度为每平方公里7.93人,而绿洲之上的人口密度为每平方公里234人。[46]这足以说明新疆生态环境的脆弱和土地人口承载力的最大限制因素。

新疆绿洲农业的垦殖不论是在北疆还是南疆,因生态地理环境的特殊性,需要有雪山融水为灌溉农田的前提条件,这也成为新疆垦殖农业的一个特点。不过,随着人口增加后垦殖力度的加大,水利灌溉工程增多,引水路径加长。再加之在干燥沙漠戈壁中的蒸发和渗漏,水资源的高耗成为不争的事实。在清代的地方中,关于引水灌溉和缺水的记载还是很多的。“雪山自古积雪,冰雪之水,自山阳而下,冬夏涌流,散漫于南路各城,以资灌溉。”[47]又“雪峰冰岭,蜿蜒数十里,立夏以后,日炙雪融,分酾为渠,涓涓不竭,十里五里,伏地潜行,沟洫纵横,川泉萦注。南北两疆之地,无不倚之为利赖者。” [48]而“凡水所到之地,皆可耕种,故无水即无田” [49]。在库车地区,“天少雨,岁不过微雨一阵,或竟无雨。耕种皆资水灌,无井泉”[50]。所以,仅就新疆农业缺水的这一生态脆弱现象而言,也具有其特点。而且南北疆生态环境各有千秋,农业多存在于南疆,又以西部居多,集中分布在克孜河、叶尔羌河、盖孜河、阿克苏河流域面积内。北疆则以畜牧业为主要的生活方式,不过在乌鲁木齐和塔城等绿洲地带,在清代也被大量的开垦。南疆绿洲之水利,皆引于远处的雪山融水,渠道蜿蜒漫长,在到达绿洲以前要经过相当长的一段距离,而这些地段又多是沙碛,水渠渗漏严重,尽管当地的老百姓采用“用毛毡内垫,外涂灰土以通水道”[51],或用木槽接应的办法[52],但事实上水资源还是白白被渗入沙碛。这正如曾在西北地区任领事的鲍戈亚夫连斯基对绿洲地区的塔里木河所的那样,“大概是它流经如此炎热的地区,又尽是沙漠的缘故。一部分水无疑要被沙漠吸去,而更大一部分水则消耗于这一炎热地区的自然蒸发,最后还有许多水被沿岸居民用来灌溉果园和耕地了”[53]。水资源减少后,必然导致已经开垦土地的干旱沙化。

新疆天山以北的巴里坤一带生态的恶化,就是因过度开垦导致的。比如乾隆三十八年时“额垦成熟地七百八十四顷三十六亩二分七厘。……迨后或安插湖广民人,渊泉、玉门、敦煌三县民人,招移商民互有加增,亦有递减之处,咸丰初……计额征粮则只三千四百三十五石七斗零,垦熟地不过四百七十八顷一亩三分。自经兵燹,户口既多孓遗,田地亦多荒芜”。光绪三十四年实垦成熟地虽有41202亩,但荒芜的土地也不少,“实在荒地二万四千二百六十四亩,东西路荒地多系砂砾石子,兼乏水渠灌溉或形高水不能流润,或下洼渠道壅塞,水不能畅流。北路荒地下湿碱潮,不堪耕种。东路荒地共一万四千八百六十二亩”[54]。

地属乌鲁木齐境的阜康县,自乾隆以来不断的垦殖,“乾隆二十九年至四十一年,计县垦地四百三十五顷四十七亩。四十二年至嘉庆五年,垦地一百五十三顷八十七亩”。清中叶以后,垦殖力度更大,“至道光中,县境殆少荒田。咸同之际,计地增至一十一万五千六百七十亩”,但真正能够耕种“之田尚不及原数之半”[55]。 田地荒芜,生态恶化完全显现。 三、青海、宁夏人地矛盾与生态环境

入清以来,青海地区由于类型和生产生活方式的不同而在行政上形成两套系统,即以西宁府为中心的三县四厅划归甘肃管辖;其余部分,由理藩院下设的西宁办事大臣管辖。这一辖区的蒙藏民族又以控制管理程度的轻重和经济类型的不同分为种地纳粮、畜牧缴银的“熟、生番”和游牧无定地、受管理控制差的“野番”。由此,官方在统计人口时,除按上述的行政辖区进行有效统计外,也存在着游牧地带的估计数。故而清代青海人口统计数具有极大的复杂性和不准确性,不过所反映的趋势却是基本符合事实的。

顺治二年官方统计的以西宁府为中心的人口数为109,490人,至乾隆十一年,增加到245,735人,在100年的时间里,人口增加1.24倍。[56]其后,由于属县变动而引起人口增减,但总体上呈现增加的趋势。尤其是到咸丰年间,人口增加极其明显。咸丰元年,全国人口达到4.3亿余,是清代全国人口增长的最高峰。而西宁府人口增长趋势与全国人口的增长趋势是耦合的,据不完全统计,咸丰三年(1853年)时,西宁府三县四厅有人口874,418人,为高峰。[57]但在总数中,并没有包括西宁府属各县周围的藏族人口,如申中13族,上扎尔17族,隆旺、珍珠等族就有4,500人。此外尚有难以统计的西部牧业区的蒙古族和藏族等人口。大约估算,有40万左右。[58]统而计之,总人口数约120余万人。[59]在一个多世纪的时间里,人口又增加3.56倍。与此相适应的是人们对土地的利用率也呈比例增长。顺治年间,西宁府三县四厅有屯番地669,079亩,经历年开垦,到道光二十三年时有屯番耕地1,687,890.6亩。[60]耕地新增量达一倍多。但必须正视的是相对于人口增加这个变量,可利用的土地资源又是一个相对的衡量,以一个持续膨胀的人口变量冲击一个相对有限的耕地衡量的结果,必然导致人地系统的破裂。所以,加速发展的人口,给资源存量带来了巨大的消耗威胁。虽然没有明确的数字来表示资源的消耗量,但人类过量索取资源后自然界的报复却是十分明显和严酷的。自1860年开始长达10余年的以青海撒拉族、回族为中心的西北回民起义,对生态环境的破坏是无须言表的,接蹱而至的1876—1879年的连续三年大旱,无疑是自然生态恶化的总爆发。伴随生态系统失衡,人类生存的环境也在恶化,死亡、逃散也就成为人口减少的必然结果。至光绪三十四年,西宁府辖的人口数减少到361,255口。[61]比咸丰三年少50多万人,减少率为58.69%。至清末时,基本保持在367,737人。[62]

与上述相同时期的西部牧业区人口也有一些粗略的记载可查。青海蒙古人口在雍正年间入册时有17000余户,[63]后因青海草原草场生态恶化所引发 的民族纷争而导致衰落,至嘉庆十五年,人口减少至6,812户,有32,660口。[64]与其相反的是青海藏族人口却有不断增加的趋势,例如环青海湖居住的刚咱等藏族在咸丰八年有人口1,747户,18,420人。至清末发展到5,000余户。[65]

宁夏北部在清初以前还是大片草原,进入清代,随着人口猛增,北部引黄灌区被开发的同时并不断地向北延伸,农牧经济交替拉锯的结果,使农业经济和人口也迅速向北扩散。雍正年间,就招徕移民万余家到查汉托护等新垦区落户,乾隆八年,又招徕移民3500多户至平罗一带开垦。[66]乾隆四十五年,宁夏府所在的宁夏县、宁朔县、平罗县、灵州、中卫人口总数已经达到了135万。[67]到嘉庆年间达到了141万人。[68]这一时期,黄灌区肥沃的土地吸引着大量的人们前往垦种,以平罗县为例,道光年间有169,056人,而且“所招户口俱系宁夏、宁朔、灵州、中卫、固原等处”[69]。宁夏境内的人口大量北移,使北部农牧交界地带北移,这一形势缓解了一时的人地矛盾,但从根本上破坏了草原生态环境,加剧了荒漠草原的沙化程度。

宁夏南部地区的人口也呈现递增的趋势。明末时的海刺堡城,在入清时期还是牧地,但由于“帮课已革,军务不兴,十余年流移渐返”,人口增加极快,尤其是“狄、渭、清、秦,流寓日继”。随之,行政设置也扩大,设置海城茶盐厅。由于人口增长和发展规模较快,至同治十二年,改设为海城县。十三年,“招抚清水、秦安回民七百余户,迁插于南乡鸡子、石嘴王昭、陶家四堡”[70]。光绪年间,河州“游民潜来占荒”,每致滋事。

清中期以后,宁夏人口的减少与同光时期的兵燹有极大的关系,当然与战火之后生态环境的恶化关系密切。史籍记载:“频年兵燹,孓遗仅存,往往数十里人烟绝无”。“清初宁夏户口最为繁盛,道咸以降,迭遭兵燹。同治之变,十室九空”[71]。至宣统时,宁夏“各地人仅及乾隆以前二分之一至三分之一”[72]。当然人地关系是一对矛盾,但兵燹以后的人口减少,并不能说明人口和耕地比例趋于均衡,因为相应的耕地亩数也因战乱而荒废,甚至很有可能导致整体农业生态的失衡。19世纪70-90年代以后,宁夏地区的自然灾害程度加深,就反映了垦殖过度所带来的后果。

以上将除内蒙、新疆和陕西而外的甘青宁分区人口与生态环境关系的变化进行了分述,以下从宏观的角度,列表对清代甘青宁人口变化加以说明。在这里值得一提的是,有清一朝今甘青宁三省的地理范围皆在行政上统属于甘肃,自1929年起,三省方才分省办公。故而,清代的甘肃包括今甘肃、宁夏和青海东部地区。

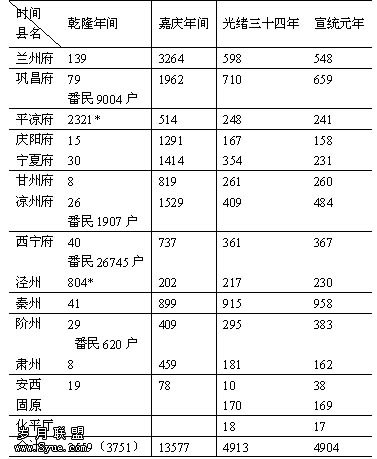

清代甘青宁人口变化表(府、直隶州、厅) 单位:千人

资料来源:《甘肃通志稿》卷二十五《民族五·户口》。

备注:⒈*乾隆时期平凉、泾州为实有户口数,其余为科赋人丁数,故为不完全统计数,似为偏少。据《清通考》载:乾隆十四年甘肃有人丁579,526,以后节年增长。二十二年为5,941,699;三十六年为13,215,891;四十八年为15,159,101。

⒉据嘉庆《重修大清一统志》卷271载,康熙五十二年时,原额民丁390,298,屯丁56,139。至嘉庆年间滋生民丁11,145,352(含镇西府迪化直隶州所辖各县人口138,811),屯丁4,277,667口,统计为2,338,160户(含镇西府迪化直隶州所辖各县17,410户),民屯名15,423,019口。

在上列人口数的统计过程中,我们发现乾隆朝和嘉庆朝的原额人丁数基本是一致的,相差并不大,而人口数悬殊的拉大,均在人口“滋生”这一关节点上。以兰州府民丁数为例,在乾隆年间原额民丁122,122人,嘉庆朝则为127,360人。前者滋生3,273人,后者则滋生2,189,321人。[73]统计甘肃8府5直隶州总人口数,乾隆朝为355.9万人(当然尚未包括38,276户番民人数,若以每户5口计,则有191,380人,总数为375.1万),嘉庆朝为1357.7万人,增加了仅1,000万人。人口呈现出指数级数增长。当然这种增长是与人们在清前期最初的开发活动相关联的,这一时期,呈指数增长的人口数量对资源的耗竭及对环境的影响程度正在持续进行中,生态的恶化也处于渐变的过程中。一旦区域自然承受能力减弱,人与自然的和谐就失衡,必然导致环境的恶化,人口的减少。所以清中叶以降,伴随甘肃生态失衡的加剧,自然灾害频发,人口锐减。至清末时仅保持在490万人左右,减少幅度之大,也令人惊讶。

总之,从西北人口增减和人地矛盾的变化中可以看出,人口增减随生态环境的变迁而变化,在人口增加到一个高峰后,必然在天灾或人祸的动荡中减少,之后又在移民、垦殖及实行大量经济投入的优惠政策中逐渐实现新系统的再生,其整个过程又显现了生态系统的重新调整和恢复。不过这种系统破坏后再恢复的过程不仅具有很强的滞后性,而且还将弱化区域应付生态进一步失衡的能力,更加显现区域脆弱性的特征。当然系统的自组织恢复也将会是长时期的,人类还将更大化地投入成本,同时也就会更大化地消耗资源存量,从而更加速生态恶化的趋势。

注释

1] 赵永国:《我国生态环境脆弱带环境灾害特征的部分研究》,《灾害学》1991年第4期。西北区域处于我国季风边缘脆弱带的部分大致为:横向指宁夏南部、甘肃中东部、陕北、青海东部等的农牧结合处;纵向穿越宁夏、甘肃直至川滇交界。

[2] 陈静生 等著:《人类——环境系统及其可持续性》,商务印书馆,2001年,第54页。

[3] 曹树基著:《人口史·第五卷·清时期》,复旦大学出版社,2001年,第450页。

[4] 《清仁宗实录》卷二三六,嘉庆十五年十一月壬子。

[5] 冯际隆编:《调查河套报告书》第46、47、159页。

[6] 《调查河套报告书》第219页。

[7] 民国《河套图志》,民国十一年铅印本。

[8] 《清高宗室录》卷十五,乾隆元年三月丁巳。

[9] 乾隆《府谷县志》卷之二《田赋》。

[10] (俄)阿·马·波兹德涅耶夫《蒙古及蒙古人》第二卷,刘汉明等译,内蒙古人民出版社,1987年,第159-160页。

[11] 《调查河套报告书》第46、47、159页。

[12] 《蒙古及蒙古人》第二卷,第45页。

[13] 耿占军:《清代陕西农业地理研究》第28、34页。

[14] 卢坤:《秦疆治略·延长县》。

[15] 卢坤:《秦疆治略·府谷县》。

[16] 卢坤:《秦疆治略·怀远县》。

[17] 鲁枢元 等编:黄河文化丛书——《黄河史》,河南人民出版社,2001年,第93页。

[18] 唐克丽 等:《黄土高原人类活动对土壤侵蚀的影响》,《人民黄河》1994年第2期。

[19] 戴星翼:《环境与学》,立信出版社,1995年,第49页。

[20] 道光《石泉县志》卷二。道光二十九年刻本。

[21] 毕沅:《兴安升府疏》,《三省边防备览》卷十四《艺文》。

[22] 毕沅:《陕省农田水利牧畜疏》,贺长龄:《皇朝经世文编》卷三十六《户政十一·农政上》。

[23] 道光《陕西志辑要》卷五《省志·户口》(道光七年),具体人口数:汉阴厅有男女大小共十二万三千三百余名口;平利县有男女大 小共十七万八千六百余名口;安康县有男女大小共三十八万九千三百余名口;洵阳县有二十四万三千五百余名口;白河县有九万四百余名口;紫阳县有十二万六千七百余名口;石泉县有八万七千九百余名口。统计一百二十三万九千七百余名口。数字与卢坤《秦疆治略》所载的道光三年人口数同。

[24] 《经理流民》,道光《宁陕厅志》卷四《艺文》,道光九年刻本。

[25] 《经理流民》,道光《宁陕厅志》卷四《艺文》。

[26] 《清朝续通考》卷二。

[27] 仇继恒:《陕境汉江流域贸易表》卷下《出境货物》,关中丛书本。

[28] 《甘宁青历代大事纪》卷十五。慕寿祺:《甘宁青史略》,兰州俊华印书馆排印,1937年。

[29] 常钧:《敦煌杂钞》,《敦煌随笔》卷下《户口田亩总数》,禹贡学会据传抄本印,1937年。沙州卫原招户民二千四百五户, 柳沟卫原招户民余丁二百一十九户,靖远卫原招户民五百六十一户,赤金卫原招户民二百七十五户,余丁五十三户。又柳、靖、赤兵屯原地新招屯民二百二十户,附近兵屯余地新招屯民八十二户。柳属佛家营新地新招屯民九十二户,赤金试种官屯新招屯民七十户。

[30] 《敦煌随笔》卷上《回民五堡》。

[31] 《清高宗实录》卷六Ο一,乾隆二十四年十一月壬戌。

[32] 民国《甘肃通志稿》卷三四《民政四·水利二》。

[33] 乾隆《武威县志·户口》,《五凉考志六德集全志》本,简称《五凉全志》本。成文出版社有限公司印行,《中国方志丛书》,1976年。

[34] 乾隆《永昌县志·户口》。

[35] 乾隆《永昌县志·田亩》。

[36] 乾隆《甘州府志》卷六《户口》,乾隆四十四年刊本。

[37] 乾隆《甘州府志》卷三《国朝辑略》。

[38] 王学潜:《弱水流沙辩》,乾隆《甘州府志》卷十四《艺文·中》。

[39] 道光《镇番县志》卷三《田赋考·物产·附》。道光五年刊本。

[40] 光绪《金县新志·田赋志·户口》,光绪三十四年抄本,《西北稀见方志文献》卷三十四,见中国西北文献丛书编辑委员会编:《中国西北文献丛书》,兰州古籍书店影印出版发行,1990年。此丛书包括《西北稀见方志文献》、《西北史地文献》等部分。以下均标明卷数。

[41] 光绪《金县新志·田赋志·蠲赈》。

[42] 高镜寰:《上巡抚使为地方奇苦无力筹设警备队详》,《崇信县志》卷四《艺文志》,民国十五年重修手抄本。

[43] 李文治编:《中国近代农业史资料》(第一辑),三联书店,1957年。

[44] 《钦定新疆识略·屯务》卷六。

[45] 《清高宗实录》卷一一九五,乾隆四十八年十二月壬午。

[46] 周崇经主编:《中国人口·新疆分册》,中国财政经济出版社,1990年。

[47]