作为市场化的人口流动——第五次全国人口普查数据分析

来源:岁月联盟

时间:2010-06-28

「内容提要」文章利用2000年第五次全国人口普查等有关资料,分析了改革以来大规模人口迁移的空间分布特征、决定因素,及其与市场化改革之间的关系。城乡二元分割的户籍制度使得中国大规模人口迁移在转型过程中具有区别一般迁移理论的独特之处。伴随经济增长的市场化改革程度和市场发育的不平衡性,是决定人口迁移基本方向的一个重要因素。加快城乡户籍制度改革和劳动力市场建设,特别是清除阻碍劳动力市场发育的各种制度性障碍,将起到引导和规范人口迁移、促进持续经济增长的双重作用。

「关键词」人口迁移/户籍制度/市场化改革

改革以来中国发生的大规模人口迁移,是制度变迁和经济转型共同作用的结果。中国传统的计划经济体制是围绕推行重优先战略而形成的。在资本稀缺的经济中,推行资本密集型重工业优先发展战略,不可能依靠市场来引导资源配置,因而必须通过计划分配的机制把各种资源按照产业发展的优先序进行配置。由此,以资本和劳动力为代表的资源或生产要素,既无必要,也不允许根据市场价格信号自由流动,因此,随着20世纪50年代这种发展战略格局的确定,一系列相关制度安排把资本和劳动力的配置,按照地域、产业、所有制等分类人为地“画地为牢”,计划之外的生产要素流动成为不合法的现象。其中把城乡人口和劳动力分隔开的户籍制度,以及与其配套的城市劳动就业制度、城市偏向的社会保障制度、基本消费品供应的票证制度、排他性的城市福利体制等,阻碍了劳动力这种生产要素在部门间、地域上和所有制之间的流动。在这种制度下,不存在劳动力市场,居民没有政府的许可不可能向城市流动,劳动和人事部门通过计划来控制劳动力跨部门流动。

1978年底开始的农村家庭承包制改革,使农户成为其边际劳动努力的剩余索取者,从而解决了人民公社制度下因平均分配原则而长期解决不了的激励问题(Meng,2000)。与此同时,政府开始对价格进行改革,诱导农民提高农业生产率。在农业剩余劳动力被释放出来后,非农产业活动更高的报酬吸引劳动力转移(Cook,1999),从而推动农村生产要素市场的发育,原来主要集中在农业的劳动力开始向农村非农产业、小城镇甚至大中城市流动。

由于各种阻碍劳动力流动的障碍尚未拆除,以及政府鼓励农村劳动力就地转移的政策引导,20世纪80年代前期的劳动力转移以从农业向农村非农产业转移为主,主要是在乡镇中就业,即所谓的“离土不离乡”。但随着乡镇企业遇到来自国有企业、“三资”企业和私人企业越来越强劲的竞争,必须提高技术水平和产品质量,因而乡镇企业资本增加的速度逐渐加快,吸纳劳动力的速度相应减缓。农村劳动力面临着越来越强烈的跨地区转移的压力。与此同时,外商投资企业、中外合资企业、私营企业和股份公司等其他非国有部门在东部地区发展较快,扩大了对劳动力需求,并成为消除制约劳动力流动体制障碍的一支重要力量。

随着农村劳动力就地转移渠道日益狭窄,1983年政府开始允许农民从事农产品的长途贩运和自销,第一次给予农民异地经营以合法性。1984年进一步放松对劳动力流动的控制,甚至鼓励劳动力到临近小城镇打工。1988年中央政府则开了先例,允许农民自带口粮进入城市务工经商。到20世纪90年代,中央政府和地方政府分别采取一系列措施,适当放宽对迁移的政策限制,也就意味着对户籍制度进行了一定程度的改革。例如,许多各种规模的城市很早就实行了所谓的“蓝印户口”制度,把绝对的户籍控制变为选择性地接受。此外,1998年公安部对若干种人群开了进入城市的绿灯,如子女可以随父母任何一方进行户籍登记,长期两地分居的夫妻可以调动到一起并得以户籍转换,老人可以随子女而获得城市户口,等等。虽然执行时在一些大城市遇到阻力,但至少在中央政府的层次上为户籍制度的进一步改革提供了合法性依据。城市福利制度的改革也为农村劳动力向城市流动创造了制度环境。80年代后期开始逐步进行的城市经济改革,如非国有经济的发展,粮食定量供给制度的改革,以及住房分配制度、医疗制度及就业制度的改革,降低了农民向城市流动并居住下来和寻找工作的成本。

与其他方面的政策改革相比,户籍制度改革在很长时间里没有实质性的突破,成为劳动力流动的最大障碍。所有在就业政策、保障体制和社会服务供给方面对外地人的歧视性对待,都根源于户籍制度。随着时间推移,两方面的因素变化推动政府对迁移政策进行改革。一是城市户籍制度不再拥有外部或隐含的福利,也就是地方政府不再根据个人的户籍来提供就业、社会福利等各方面保障。这样,城市人口规模扩张不会给地方政府增添额外财政负担。二是地方政府意识到,劳动力流动不仅带来资源重新配置,而且也是城市融资的一个重要来源。这样,市场化发育水平相异的城市根据各自目标来推进城市户籍制度改革。

可见,通过户籍制度及一系列其他阻碍人口迁移的制度因素的改革而推动的劳动力流动,不仅是经济发展的一个重要内容,也是整个经济体制向市场机制转变的重要进程,并且以其他领域改革的进展为前提。这个转变或改革的结果便是劳动力市场的形成与发育,劳动力资源越来越多地由市场来配置。而在整个经济不断市场化的过程中,人口迁移也表现出转轨时期的特点。这是中国转轨时期人口迁移的特殊性所在。本文旨在利用2000年人口普查资料来分析人口流动与市场化之间的关系。

一、转轨时期人口迁移理论

人口和劳动力在地区间的流动,是劳动力市场在空间上从不均衡向均衡转变的过程。发展中国家在其经济发展过程中,伴随着工业化和城市化发展,大量农村人口和劳动力从农村流向城市,从低生产率的农业部门流向生产率较高的工业部门。刘易斯(Lewis ,1954)认为,发展中国家存在着典型的二元经济结构,农村存在着大量剩余劳动力和隐蔽性失业,农业中劳动力的边际生产力几乎等于零或为负值,农村劳动力从农业部门流出不会对农业产出带来负面影响,反而使留在农业部门劳动力的边际产出不断提高;随着城市中劳动力数量不断增加,城市工资水平开始下降,直至城市部门的工资水平与农业部门的工资水平相等,农村劳动力向城市流动才会停止。在刘易斯的模型中,劳动力在城乡之间可以自由流动,不存在显著的制度性障碍。城市部门的较高工资水平和传统农业部门的低工资水平,是劳动力在城乡之间流动的驱动力量。在托达罗(Todaro,1969;Harris和Todaro,1970)两部门模型分析中,农村人口和劳动力的迁移取决于城市的工资水平和就业概率,当城市的预期收入水平和农村的工资水平相等时,劳动力在城乡之间分配和迁移都达到均衡。

由于城市经济存在着现代正规部门和非正规部门之分,农村劳动力向城市迁移首先进入非正规部门,然后才有可能进入正规部门就业。城市正规部门就业创造率越大,越有利于将更多的非正规部门劳动力转入正规部门;城乡收入差距越大,从农村流向城市非正规部门劳动力数量越多,城市非正规部门劳动力规模也越大。由于城市正规部门的就业创造率取决于工业产出增长率及该部门的劳动生产率增长率,城市工业的快速增长将有利于提高正规部门的就业创造率,从而减少城市非正规部门的劳动力规模。但是,这个效应有可能被城市工资增长所诱发的大量新增农村劳动力流入所抵消。因此,城市正规部门的就业创造结果带来了城市失业率的上升。

费尔茨(Fields,1974)认为,托达罗模型中没有考虑农村劳动力在城市正规部门寻找工作的概率问题。由于非正规部门劳动力获得正规部门就业机会的相对概率较低,流入城市的农村劳动力大多数只能滞留于非正规部门。他们之所以能够接受较低的工资水平,主要是在于他们预期能够从得到的城市正规部门工作机会中获得补偿。在托达罗模型基础上,费尔茨引入了搜寻工作机会的观点,一方面强调了城市制度工资和相对就业概率对迁移过程的影响,另一方面也指出,非正式部门大量不充分就业的劳动力保证了劳动力市场实现均衡时的失业率低于托达罗模型得出的估计。非正式部门大量不充分就业的劳动力存在,在一定程度上缓解了城市的失业问题。

随着劳动力流动,城乡劳动力市场开始相互作用。但是,根据托达罗理论,城市失业率上升将起到减缓人口继续向城市迁移。如果依据费尔茨的观点,城市劳动力市场似乎对农村劳动力流动的影响不大。相比之下,在成熟的市场经济中,城市的失业率是影响劳动力流动的重要因素。托普尔(Topel ,1986)利用美国人口普查资料研究发现,1970~1980年,美国东部、中部和北部各州的平均失业率相对于全国水平上升了23%,同时西部和西南部各州的失业率却显著下降。同期,人口迁移的空间流向恰好与此相反,人口净流入地区为西部和西南部地区,东部、中部和北部均为人口净流出地区。

中国的人口迁移不仅具有发展中国家的一般特征,而且还有经济体制转型的独特之处。如前所述,中国特有的户籍制度及其改革过程,为人口和劳动力自由流动和择业提供了制度基础,这也是研究其他国家人口迁移的理论没有遇到过的问题。随着时间的推移,包括户籍制度在内的各项市场化改革措施必然对人口与劳动力迁移产生显著影响。同时,城市就业环境变化也为我们观察城乡劳动力市场的相互作用提供了条件。

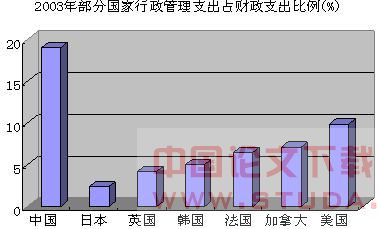

首先,不仅是城乡之间、地区之间的收入差距驱动人口的迁移,市场化水平在城乡和地区间的差异也直接影响农村劳动力迁移决策,从而形成特定的迁移流向。在经济发展的初期,资本相对稀缺而劳动力相对丰富。因此,中国经济的比较优势在劳动密集型产业。在20世纪80年代以前的经济增长模式下,由于政府采取人为扭曲资金价格的方式,在资金密集型产业上投资过多,抑制了具有比较优势的劳动密集型产业的发展,导致产业结构的扭曲,资源配置效率的损失。经济改革以来,通过一系列制度变革,资源配置逐渐转向劳动力较为密集的产业,较好地发挥了中国劳动力资源丰富的比较优势。产品和生产要素市场的发育带来了资源重新配置效率的改善,对经济增长做出了重要的贡献(Cai 等,2002)。由于生产要素市场发育上在地区之间不平衡,这种资源重新配置的效果主要体现在沿海地区。2000年,92.1%进出口贸易集中在东部地区,中西部地区分别为4.3%和3.6%.同年,86.5%的外商直接投资集中在东部地区,中西部地区分别为8.9%和4.6%.因此,劳动力迁移在东部地区更为活跃,迁移的流向也以从中西部地区向东部地区为特征。

其次,正如在其他国家观察到的那样,较大的迁移距离增加了成本、弱化了社会关系和目的地的就业信息,减少了迁移者的收益预期,因此,迁移距离上升降低了迁移发生概率。工作的不稳定性和信息获得的不确定性,不仅造成了迁移流向是一个从县内流向县外,从省内向省外的渐进过程,而且使得亲友等社会网络成为迁移者获得非正规部门就业信息的主要方式。格林伍得(Greenwood ,1969)认为,迁移存量对人口在地区之间迁移扮演着社会网络的作用。先前的迁移可以为后来者提供信息和其他方面的帮助,减少迁移风险,从而对后期的迁移产生影响。蔡f ǎng@①(Cai ,1999)研究发现,75.8%的省内迁移者、82.4%的跨省迁移者的就业信息获得是通过住在城里或在城里找到工作的亲戚、老乡、朋友获得的。因此,农村劳动力向城市流动通常受到距离所反映出的社会网络强弱的限制,形成分阶段迁移。

第三,尽管户籍制度继续阻隔着农村劳动力向城市迁移,但市场化改革使得城乡劳动力市场开始融合,城市就业环境变化必然对农村劳动力向城市流动带来影响。随着国有企业亏损和非国有部门扩大,越来越多的原国有企业职工开始和迁移者在非正式部门展开就业竞争。在这种情况下,农村劳动力“是走还是留”,取决于正式部门和非正式部门的就业状况,而且其决策通常是暂时的,而不是长期的。这与Harris和Todaro(1970)模型中所讨论的情况(迁移者在非正式部门临时就业、等待得到正式部门就业机会),以及Sethuraman(1981)观察到其他发展中国家的情况(大多数迁移者将他们在非正式部门就业视为永久性的)都有显著差异。一个普遍观察到的现象是,中国农村劳动力向城市和发达地区流动,通常具有季节性特点,最多以年为单位在原住地和迁入地之间往返,呈现出“钟摆式”的流动模式。正如Solinger(1999)指出的那样,城市对农村劳动力的大量需求是推进户籍制度改革的必要条件。在非国有经济、特别是外商投资较快的地区,市场力量日益显现,迁移受到鼓励。

二、空间分布特征变化

1990年以来,地区收入差距进一步扩大,吸引了中西部地区劳动力向东部地区流动。同时,要素市场发育及资源配置市场化程度,对地区增长越来越起着主导性的作用。东部地区不仅对外开放时间早,而且市场发育迅速,较高的市场化水平不断消除了劳动力等要素跨地区间流动的制度性障碍,以至成为劳动力流动的主要吸纳地区。而劳动力向东部地区流动反过来也推动了该地区的经济增长,改善了劳动力资源配置效率(Cai 等,2002)。表1显示了人口迁移空间分布状况的长期变化。1987~2000年,人口迁移的空间分布特征是:地区内部迁移(其中主要是省内迁移)比例始终高于地区间的迁移比例。但地区内部和地区之间的迁移比例则随着时间不断发生变化。东部地区内部迁移比例提高,东部地区流向中西部地区的比例下降。而中西部正好与此相反,中部和西部地区内部迁移比例趋于下降,中部向西部、西部向中部的迁移比例也在下降,而中西部向东部地区流入比例不断上升。

注:(1)从统计口径上看,1987年迁移数量包括迁入时间在半年以上的市、镇和县之间的迁移人口;1990年迁移数量包括迁入时间在1年以上的市、县之间的迁移人口;1995年迁移数量包括迁入时间在半年以上的市,区、县之间的迁移人口;2000年迁移数量包括迁入时间在半年以上的乡、镇、街道之间的迁移人口。(2)全部迁移人口包括地区内部和地区之间的人口迁移,不同年份在迁移时间规定和迁移范围上的差别对地区之间分布会带来一定影响。尽管如此,我们仍可以比较不同年份之间迁移流向的变化。

资料来源:《1987年全国1%人口抽样调查资料》、《1995年全国1%人口抽样调查资料》、《中国1990年人口普查资料》、《中国2000年人口普查资料》。

根据2000年第五次人口普查的10%资料显示,全部迁移人口数量为1246万,占总人口的10.6%,其中省内迁移为7.7%、跨省迁移为2.9%.在总迁移人口中,省内迁移的比重始终很高,为73.4%.当我们描述跨省迁移的流向时,其主要以东部地区为迁移目的地的倾向更加明显。表2给出了三类地区跨省迁移比例的空间交叉分布。2000年,东部地区跨省迁移近65%集中在东部其他各省(市),中部地区跨省迁移超过84%集中在东部地区,西部地区跨省迁移超过68%集中在东部地区。从时间趋势上看,1987~2000年,东部地区内部跨省迁移比例上升了近15%,而中西部地区向东部地区迁移比例上升将近24%,后者比前者高出9个百分点。

从流动的出发地和目的地看,迁移可以被划分为城市到城市的迁移、城市到的迁移、农村到农村的迁移和农村到城市的迁移四种主要类型。从这种类型划分来观察地区间迁移的流向,也有助于我们理解转轨时期中国人口迁移的特点。从全国来看,城市到城市的迁移和农村到城市的迁移是目前迁移的主要形式。2000年,两者合计占总迁移人口的77.9%,而且农村到城市迁移的比重(40.7%)大于城市到城市的迁移(37.2%)。农村到农村的迁移比重较低,仅占全部迁移的18.2%.而城市到农村的迁移比例最低,不到总迁移人口的1/25.从时间趋势看,城市到城市的迁移所占比重,在东部、中部和西部三类地区都呈现上升趋势,而农村到城市的迁移比重略呈下降趋势。

三、迁移的决定因素:计量分析

在迁移决定因素的实证分析中,早期的迁移模型将重力迁移模型和就业为目的的迁移模型合二为一,假定迁移数量不仅与迁入地和迁出地的人口和迁移距离有关,而且取决于两个地区之间的工资和失业率的比较。通常,采用下列双对数模型来分析这些因素对迁移流向的影响(Lowry ,1966;Greenwood ,1969;Fields,1979)。即:。式中,M 为迁移率,X为影响迁移流向的各种因素,D 为迁移距离,i ,j 分别为迁出地和迁入地。

舒尔茨(Schultz ,1982)认为,人口变量反映的是其他影响迁移而没有在模型出现的社会经济变量的作用,它没有行为学上的意义。由于迁移是人口增长的一部分,在迁移实证模型中引入人口规模会带来计量上的共同偏差(Fields,1979)。而且,由于迁移存量实际上是人口规模的一部分,如果在实证模型中同时引入这两个变量,将带来严重的多重共线问题,大大降低回归参数估计的效率。因此,通常做法是在实证模型中不引入人口变量。

在回归方程的函数形式选择上,费尔茨(Fields,1979)认为,迁移决策本质上是在相互排斥的替代方案之间的一种选择,非对称模型比对称模型对人口迁移具有更强的解释能力。此外,双对数线性回归方程还能够消除奇异值和异方差对估计效率的影响,满足理论上就业机会与工资之间的乘积要求,以及提高回归方程的拟合程度等。他选择了滞后解释变量办法来消除解释变量的内生性问题。我们也采用了所有解释变量数据均为1995年数据的办法来解决迁移模型的内生性问题。

本文数据来自2000年第五次全国人口普查长表资料(10%样本)和微观数据(长表1%样本),1995年全国1%人口抽样调查资料及国家统计局《中国统计年鉴(1996)》。在数据处理上,正式出版的第五次人口普查长表资料没有农村向城市跨省迁移劳动力数量及其失业率数据,我们利用第五次全国人口普查的微观数据了这些数据。用于回归分析变量的统计值见表3.

表3用于回归分析变量的统计值

注:*根据微观数据计算。

迁移率的计算,我们采用格林伍得(Greenwood ,1969)的定义,用1995年11月1日至2000年10月30日从省迁到省的人口数,除以1995年11月1日以前住在省的人口数。根据长表计算得到的迁移率,包括了所有年龄段跨省农村到城市、城市到城市、农村到农村、城市到农村的四种类型迁移人口;用微观数据计算15~64岁农村劳动力向城市的迁移率。按照这种方法计算得到的两个迁移率的平均值都不高(见表3)。

迁移距离为省会之间铁路公里数。中国地域辽阔,铁路是中国跨省迁移的主要方式。这点可以从每年春节农民工返乡造成的铁路拥挤状况中得到印证。迁移距离不仅反应了用于直接交通费用的高低,而且在一定程度上代表了迁移所带来的心理成本大小。随着迁移距离增加,迁移带来的不确定性和迁移风险也会上升,迁移成本随之增加(Schultz ,1982;Greenwood,1975)。这在劳动力市场不发达的情况下尤其如此。

直接用城市工工资收入和农村人均纯收入来作为工资率的代理变量显然不合适。随着收入多元化,相当于实际收入的部分并没有反映到名义收入之中,城乡收入在可比性上也存在一定问题(Solinger,1995;Jefferson ,1992)。奥尼尔(O'Neill ,1970)建议采用消费指标来克服收入指标作为工资率变量上的不足。我们利用各省城乡人口作为权重,对城乡居民人均消费支出进行加权平均,作为各省的工资率代理变量,预期工资率对迁移流向存在两种不同的效应。其中,迁入地为正向效应,而迁出地为负向效应。

1995年全国1%抽样调查和第五次人口普查都对城乡劳动力的就业状况进行了统计。1995年调查问卷中有三项指标用来测度劳动力在调查前一周是否处于失业状态:第一项是从未工作正在找工作,第二项是失去工作正在找工作,第三项是停产等待安置的劳动力。2000年人口普查只包括前两项。据此可以计算得到1995年和2000年城乡劳动力的失业率,分别为2.2%和3.6%.由于城乡劳动力的失业率包括了农村劳动力,这低估了城市劳动力市场的就业状况。《中国2000年人口普查资料》公布了分城市、镇和农村的经济活动人口资料,据此计算的城市、镇和农村的失业率分别为9.4%、6.2%、1.2%.利用2000年微观数据计算的城市本地劳动力、城市向城市迁移劳动力、农村向城市迁移劳动力的失业率,分别为9.1%、7.9%和3.6%.如果在迁移模型中忽略了迁移存量,将导致高估其他解释变量对迁移的影响(Greenwood,1969)。按照格林伍得的方法,迁移存量应该是以1995年为时点,计算出生在省且居住在省的所有人口。由于中国人口普查资料只提供了出生后一直住在本地和1995年11月1日之前迁入本地等资料,因此,我们采用1995年11月1日之前迁入本地人口指标作为迁移存量的代理变量。本文中长表的迁移存量包括所有人口,微观数据的迁移存量只包括15~64岁的人口。我们预期迁移存量对人口迁移有正向效应。

在分析地区人均收入差异和经济增长中,贸易开放程度通常被看做是影响地区收入增长的重要因素(Barro 和Sala-i-Martin ,1995;Cai 等,2002)。贸易开放程度越高,参与国际市场一体化程度也越高。但是,扭曲的贸易和战略也同样起到扩大出口,提高GDP中的贸易份额比重。相比之下,外商直接投资是国外投资者的选择。从长期来看,为了获得最大利润和规避风险,国外企业在其投资过程中要对各地的产品和要素市场发育情况、体制与政策的透明度等因素进行综合考虑,并最终做出投资选择。外资企业进入之后,它利用劳动力市场来解决用人需求,这与国有企业的人事制度形成鲜明对比。因此,我们选择了外商直接投资作为市场化程度的代理变量,来分析它们对人口迁移的影响。改革以来,虽然所有省份的外商直接投资数量都在增加,但东部地区与中西部地区之间的差异在不断扩大。中国人口迁移流向分布主要集中在东部地区,这与东部地区对市场化改革程度较高是分不开的。

四、回归结果与讨论

方程1~3是利用第五次人口普查长表资料得到的回归结果,方程4、5是利用第五次全国人口普查微观数据得到的回归结果。由于海南、重庆、西藏与其他省会之间距离未能得到,在回归中剔除了这3个地区,长表资料中实际用于回归的样本数量为756个。在微观数据中,由于有些省份的迁移率或向城市迁移劳动力数量为零,取对数后,这些数据变成缺省值,所以用于回归的样本数量为506个。

从表4回归结果看,利用长表资料得到的回归方程,解释了大约60%的所有人口跨省迁移的行为;用微观数据得到的回归方程,解释了大约30%的跨省农村劳动力向城市迁移的行为。表4的非对称双对数迁移模型估计结果也表明,迁入地社会变量对人口迁移的影响大于迁出地这些变量所发挥的作用。

回归方程1~5中大多数解释变量的回归系数t 值,如迁移距离、人均消费水平、失业率、迁移存量等,都达到了1%或5%的显著性水平,并且作用方向上与前面的理论预期结果也基本一致。

表4中回归方程1和2的区别是采用了不同的失业率数据,前者是1995年的失业率,后者是2000年的失业率。使用1995年失业率数据虽然有助于克服内生性问题,但方程1中迁出地失业率回归系数的绝对值大于迁入地失业率回归系数的绝对值,这个结果可能与现实情况并不吻合。

1995~2000年,城市就业环境发生了急剧变化。伴随着国有改革和城市社会福利体制改革,企业大量富余人员被释放出来,城市失业率迅速上升。为了解决本地城市职工就业问题,不少地方政府采取了城市就业保护政策,这势必对以就业为目的的劳动力流动产生较大影响。迁移者是理性的,如果目的地的就业机会较小,迁移者将选择不流动,以减少迁移风险和成本。这样,迁入地的就业机会就显得更为重要。

表4迁移决定因素回归结果

注:(1)采用异方差检验方法(Breusch-Pagan/Cook-Weisberg )发现,表中回归方程的依次为:7.85、1.54、1.38、2.80、4.85.我们对回归方程1、5采用Robust估计来消除异方差的影响。(2)方程1和5的括号内为Robust t值,方程2~4括号内为t 值,*代表5%显著性水平,**代表1%显著性水平。

考虑到2000年失业率真实地反映了就业环境的变化,我们以回归方程2为基准,分析不同因素对迁移的影响,并进行比较。在其他条件不变的情况下,迁移距离上升1%,迁移率下降1.08%.受迁移距离的影响,2000年跨省迁移人口比例不到30%,绝大多数迁移人口选择了省内流动。迁移距离在空间位置上是固定的,但改善运输条件和制定合理的交通价格有利于减少迁移者的迁移成本,促进劳动力流动。

在做迁移决策时,潜在的迁移者不仅要考虑两地之间直接的收入差距,而且还要考虑到就业机会大小。在回归方程2中,迁入地人均消费水平回归系数在绝对值上是迁出地的近4倍,但迁入地失业率回归系数在绝对值上是迁出地的3倍以上。迁入地失业率对迁移决策较大的边际影响与迁移者面临的选择有关。本地劳动力市场状况是既定的,迁移者对它别无选择。相反,迁移者对迁入地劳动力市场是可以进行选择的,失业率越高的地区,迁入数量就会下降。

目的地的就业信息提供和帮助,对迁移决策有重要作用。迁移存量的回归系数也证实了这一点。社会等非正规信息渠道虽然在迁移中发挥着重要作用,但随着人口流动规模扩大,加快劳动力市场信息体系建设就显得非常重要。

将外商直接投资变量引入回归方程2,就得到回归方程3.引入这个变量之后,迁移距离和失业率等解释变量的回归系数及其显著性变化不大,而人均消费水平的回归系数及其显著性发生较大改变。从绝对值来看,方程3中的人均消费水平回归系数小于回归方程2中的回归系数估计值,迁出地人均消费水平的回归系数显著性有所下降,主要是人均消费水平与外商直接投资之间存在较高相关关系导致的结果(注:人均消费水平与外商直接投资的相关系数为0.56.)。跨省人口迁移比例主要分布在东部地区,它与外商直接投资之间存在较强的相关关系(注:外商直接投资与迁移存量之间的相关系数为0.76.),引入外商直接投资变量之后,迁移存量的回归系数数值下降约50%.为了观察城市劳动力市场对农村劳动力迁移决策的影响,我们利用微观数据做进一步分析。回归方程4引入了农村迁移劳动力的失业率,回归结果进一步支持上述发现,即迁入地的就业机会对迁移者来说更为重要。回归方程5引入了城市劳动力失业率。结果表明,城市失业率对于农村劳动力跨省迁移率有显著性影响,其回归系数在绝对值上不仅大于回归方程4中失业率的回归系数,而且大于回归方程2中的回归系数,这说明城市劳动力市场就业形势确实对农村劳动力的迁移决策有重要作用。改善城市就业环境将有利于促进农村劳动力流向城市,起到加速城市化的作用。

五、结论

20世纪80年代以来在出现的大规模人口迁移现象,不仅具有中国家从落后的农业向经济转变的一般特征,还具有从计划经济向市场经济转变的特殊性。将二者结合在一起,既有助于考察中国独特的制度特征对人口迁移的影响,又能够通过对中国案例研究来拓展迁移理论。

经济发展水平和市场发育程度在地区之间的不平衡,决定了人口迁移的基本方向不仅是从向城市的迁移,而且是从中西部地区向东部地区的迁移。既然中国经济的进一步增长仍然有赖于从生产要素市场发育从而劳动力流动中获得资源重新配置效率(注:约翰森(Johnson,1999)认为,在今后30年,如果迁移障碍被逐渐拆除,同时城乡收入水平在人力资本可比的条件下达到几乎相等的话,劳动力部门间转移可以对年经济增长率贡献2~3个百分点。),加快中西部地区市场制度的建设,特别是清除阻碍劳动力市场发育的各种制度性障碍,可以引导和规范人口迁移,使其不仅具有微观理性,而且具有更加理性的宏观后果。市场化改革措施(如扩大外商直接投资和对外贸易等)所带来的经济发展将有助于获得“一石二鸟”的功效,也就是讲,它为劳动力流动不断营造同样的发展环境,并在创造就业机会的同时,推进城乡户籍制度改革。

「作者简介」蔡昉中国社会院人口与劳动经济研究所所长、研究员;王德文中国社会科学院人口与劳动经济研究所,副研究员。

「」

1.中国社会科学院人口研究所(1988):《中国74城镇迁移抽样调查(1986)》,《中国人口科学》编辑部。

2.国家统计局(1988):《1987年全国1%人口抽样调查资料》,中国统计出版社。

3.国家统计局(1997):《1995年全国1%人口抽样调查资料》,中国统计出版社。

4.国务院人口普查办公室(1993):《中国1990年人口普查资料》,中国统计出版社。

5.国务院人口普查办公室(2002):《中国2000年人口普查资料》,中国统计出版社。

6.Barro ,R.&X.Sala-i-Martin (1995),Economic Growth.New York:McGraw Hi,Inc.

7.Cai ,Fang(1999),Spatial Patterns of Migration under China's Reform Period,Asian and Pacific Migration Journal ,Vol.8,No.3.

8.Cai ,Fang and Dewen Wang (1999),Sustainability of Economic Growth andLabour Contribution in China,Journal of Economic Research,No.10.

9.Cai ,Fang,Dewen Wang and Yang Du(2002),Regional Disparity and EconomicGrowth in China :The Impact of Labor Market Distortions ,China Economic Review,13,197-212.

10.Cook ,Sarah (1999),Surplus Labor and Productivity in Chinese Agriculture:Evidence from Household Survey Data ,The Journal of Development Studies,Vol.35,No.3:16-44.

11.Fields ,G.S.(1974),Rural-Urban Migration ,Urban Unemployment and Underemployment,and Job-Search Activity in LDCs ,Journal of Development Economics 2,165-187.

12.Fields ,G.S.(1979),Place to Place Migration:Some New Evidence ,Reviewof Economics and Statistics ,Vol.61,Issue 1,21-32.

13.Greenwood,J.Michael (1969),An Analysis of the Determinants of GeographicLabor Mobility in the United States ,Review of Economics and Statistics,Vol.51,Issue 2,189-194.

14.Greenwood J.Michad (1975),Research on Internal Migration in the UnitedStates:A survey ,Journal of Economic Literature,Vol.13,Issue 2,397-433.

15.Harris ,J.,and M.Todaro(1970),Migration ,Unemployment and Development:A Two Sector Analysis,America Economic Review 40,126-142.

16.Jefferson,G.H.and T.G.Rawski(1992),Unemployment,Underemployment andEmployment Policy in China's Cities ,Modern China,18(1),42-71.

17.Johnson,D.Gale(1999),Agricultural Adjustment in China:The Taiwan Experienceand Its Implications,Office of Agricultural Economics Research ,The Universityof Chicago.

18.Leweis ,W.A.(1954),Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,The Manchester School of Economic and Social Studies 22,139-191,Reprinted inA.N.Agarwala and S.P.Singh(eds.),The Economics of Underdevelopment.Bombay :Oxford University Press ,1958.

19.Lin,J.Yifu,Fang Cai,and Zhou Li (1996),The China Miracle :DevelopmentStrategy and Economic Reform,Hong Kong :Chinese University Press.

20.Lowry,I.S.(1966),Migration and Metropolitan Growth :Two Analytical Models.SanFrancisco :Chandler Publishing.

21.Meng ,Xin (2000),Labor Market Reform in China,Cambridge ,UK:CambridgeUniversity Press.

22.O'Neill,J.A.(1970),The Effect of Income and Education on Inter-RegionalMigration ,Unpublished Ph.D.Dissertation ,Columbia University.

23.Schultz,T.Paul(1982),Lifeiime Migration within Educational Strata inVenezuela :Estimates of a Logistic Model ,Economic Development and Cultural Change,30(3),559-594.

24.Solinger ,D.(1995),The Chinese Work Unit and Transient Labor in the Transitionfrom Socialism,Modern China,21(2),155-183.

25.Solinger ,D.(1999),Citizenship Issues in China's Internal Migration:Comparisons with Germany and Japan,Political Science Quarterly ,Vol.114,No.3,455-478.

26.S.V.Sethuraman ed.(1981),The Urban Informal Sector in Developing Countries,Geneva:International Labor Office.

27.Todaro ,M.P.(1969),A Model of Labor Migration and Urban Unemploymentin Less Developed Countries ,American Economic Review,March ,138-148.

28.Topel,R.H.(1986),Local Labor Markets ,The Journal of Political Economy,Volume 94,Issue3,Part 2:Hoover Institute Labor Conference(Jun.,1986),S111-S143.

上一篇:城市化进程中失地农民问题探讨