走出身份迷误

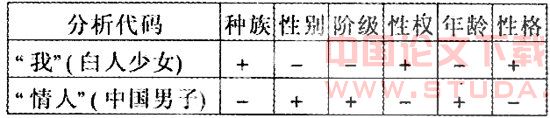

摘 要:黑人被贩卖到美洲大陆以来,一直处在主流文化的边缘。异文化的压力和传统文化的萦绕使非裔美国人面临着种族身份认同的困惑。如何在白人主流文化的土壤里维系自己的身份成为非裔美国文学的一大主题。非裔美国女作家佐拉·尼尔·赫斯顿的小说《眼望上苍》以独特的关怀视角和书写策略,对黑人种族身份认同问题进行了睿智的思索,并以超前的视角憧憬了人类各种族相互依存、和谐共处的多元文化景观。

关键词:赫斯顿;种族身份;异化;身份建构

Abstract:Ever since the Blacks were sold to America, they have been always on the margin of the mainstream culture. With the pressure from alien culture and their lingering traditional culture, the Blacks face the puzzlement of ethnicity identification. How to maintain self-identity in the white mainstream culture has become one of the main themes of Black's literature. Zora Neale Hurston, a black female writer of the novel Their Eyes Were Watching God, made an intelligent attempt to ponder about the issue of ethnicity identification through unique caring viewpoint and writing strategy to express farsightedly the prospect of the mutual growth and harmonious coexistence of different ethnicities.

Key words:Z.N.Hurston; ethnicity identity; alienation; identity construct

佐拉·尼尔·赫斯顿(Zora Neale Hurston,1891—1960)是20世纪哈莱姆文艺复兴运动中一位非裔美国女作家、民俗学家和人类学家。她在美国文学史上颇受争议,生前毁誉不一,死后遭到冷遇,经女作家艾丽丝·沃克(Alice Walker)重新发现后受到学术界关注。对其作品的毁誉及其本人在文学史中地位的变化反映了文学评论中文化价值取向的偏移和批评界的盲点。围绕其代表作《眼望上苍》(1937)的争论一直占据着赫斯顿研究的核心地位,也为笔者研究赫斯顿的小说提供了一个切入点。这部讲述一个非裔美国女性成长经历的小说在出版后曾因回避种族歧视问题、迎合白人趣味而受到批评界的指责,争论的焦点是作品中关于种族歧视等社会问题的“缺席”。这场争论不仅涉及对赫斯顿本人的文学评价问题,还关系到非裔美国文学的及文化价值取向。理查德·赖特(Richard Wright)认为,赫斯顿在小说中继承了强加给黑人的戏剧传统,采用了取悦白人的写作技巧[1]。艾丽丝·沃克反驳了这一说法,认为赫斯顿对种族问题相当敏感,作品对黑人文化持肯定态度[2]。还有评论家认为,该小说是“一个超越肤色、阶级和性属界线的种族寓言,重新界定了美国黑人的身份问题”[3]。国内对《眼望上苍》的研究多集中在作品的女性主义主题和叙事手法,而对赫斯顿在种族问题上的立场则少有提及,即使提到也是一带而过,或模棱两可,如赫斯顿“盲目乐观的种族论”[4]、种族问题上的“大同”理念(孙薇、程锡麟)[5]或“黑人文化语境下的黑人经验的局限”(嵇敏)?[6]等。

笔者认为,赫斯顿对种族问题的关切其实无处不在,问题的关键不是种族问题的“缺席”,而是评论界的盲点。异质文化的压力和传统文化的重负构成了作品内在的张力。本文从后殖民理论关于内部殖民的视角切入,围绕赫斯顿作品的争论,论述赫斯顿作品独特的书写策略和对种族身份问题的睿智思考。

一、种族身份的困惑

长期以来,西方主流文化以种族优势、文明进步、理性自居,成了“原始”、“愚昧”、“腐朽”的“落后文化”的拯救者,并逐渐形成了一套殖民主义的话语系统。这套殖民话语不仅指导其对外的侵略、扩张,也深深地烙印在对本国黑人的统治上。美国国内也存在着殖民统治:白人统治阶级借助政权机器对黑人进行种族压迫,黑人承受着被物化、被殖民的痛苦。针对美国黑人和其他有色人种在美国的生存状况及其在白人文化霸权的压力下支离破碎的种族身份,学界提出了“内部殖民”理论。这一理论来源于恩克鲁玛(Kwame Nkrumah)和弗朗兹·法农(Frantz Fanon)提出的反殖民策略,该理论力求揭露、分析和批判种族主义,阐释黑人和其他有色人种作为内部被殖民者在美国受到的压迫。黑人因其特殊的渊源,通常被认为是内部殖民的直接受害者。他们因生理特征,被看做次等种族,受到社会和心理的双重压迫。

长期的殖民统治抹去了黑人的传统记忆,他们在承受物质压迫的同时,精神上也受到压制和迷惑,以致缺乏对自己种族的认同感,盲目追随强权,种族身份模糊而不确定。弗朗兹·法农运用殖民者与被殖民者的观念,说明黑人(被殖民者)的自我主体性如何受到白人(殖民者)的压制。黑人在白人的“凝视”之下,也以白人的眼光来自我凝视,以白人的价值观念引导自己的生活,认同白色,通过自我否定、自我中心化,来寻求自己的种族身份。

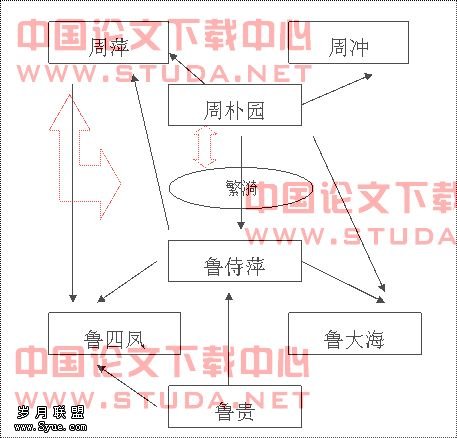

种族身份建构通常表现为个体对某种族文化或传统的一种心理上的依附。通常基于生理特征上的关联,个体寻求与某特殊文化群体的认同。心家吉恩·费尼(Jean Phinney)认为:“种族身份是动态、多层次的建构,指个体的认同感或对归属某种族的自我意识。……种族身份不是一成不变的范畴,而是对自我和种族背景流动的、不断变化的认识理解。在一个大的社会文化框架内,个体在意识到自己的种族时,种族身份得以建构和修正。”[7]对自己种族身份的困惑和烦恼伴随着每个黑人的成长历程,因此可以说对个体成长和命运的探索也是对种族成长和群体命运的探索,个人的成长史往往会成为民族的寓言。《眼望上苍》描写了反抗传统习俗的束缚、争取自己幸福权利的珍妮的一生。她先是被迫嫁给中年黑人洛根,后又随乔·斯塔克斯到一个黑人小城去开创新的生活。在乔死后,又跟随无钱、无地位的迪·凯克去做季节工。在突然而至的洪水中,迪·凯克为救珍妮而被疯狗咬伤,在神志不清中向珍妮开枪,珍妮被迫自卫还击。白人陪审团判决珍妮无罪。小说开篇讲述道:主人公珍妮回到家中,好友费奥比来看她,珍妮将自己一生的成长历程娓娓道来。珍妮的成长道路,不仅是她寻找自我价值的旅程,也是她寻求种族身份建构的过程。

珍妮在白人家后院出生,直到六岁时才清楚自己的肤色,并唤醒了她与肤色连带在一起的朦胧的身份意识。但此时的意识是很模糊的。当时大家叫她“阿尔法贝特”(Alphabet),意思是“字母表”,即暗示了珍妮身份意识上的冲突与疑惑。她开始产生“身份焦虑”,感受到身份的不确定性。儿时的珍妮生活在冲突之中,她与白人的孩子一起玩耍,住在白人家的后院,穿戴白人主人给的服饰,但却遭到了黑人孩子的讥笑。那时珍妮的种族身份仍处于混沌状态,具有模糊性和不确定性。

当个体对自我身份产生怀疑之时,往往会转向他人以期获得自我身份的确立和超越。珍妮的成长过程,一方面是珍妮探索内心、探索自我的过程,另一方面也是探索世界、观察他人的过程。通过探索观察他人而返回内心,以观察自我。就这样她踏上追寻种族身份的漫漫旅程。

二、种族身份的异化

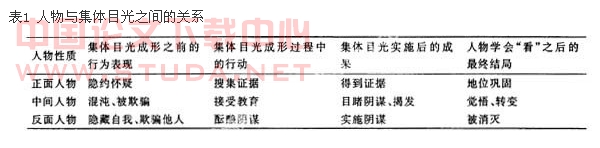

珍妮经历了三次婚姻,在她的成长历程中遇到了形形色色的黑人。在白人文化的樊篱中,他们的种族身份模糊而不确定。每一类型的黑人以自己的方式探索生存方式和种族身份建构。在反观他人的过程中,珍妮在逐渐认识自己,认识自己的种族。个体的种族身份不是与生俱来的,必须经过不断地探索和实验,才能正确定位自己的种族身份。美国黑人长期处于内部殖民的影响之下,失去了自我取向的能力,故而他们的种族身份呈现无法自主的模糊、扭曲乃至错乱,甚至自我他者化,通过对自我的厌弃与否定,来表达对主流文化的卑微虔诚。很多黑人的种族身份往往处于一种异化的状态。在这样的境况下,黑人主体往往陷入了前所未有的身份难以界定与书写的混沌状态。珍妮的外祖母以及三任丈夫的主体性在不同程度上都受到了潜在的“内部殖民”价值理念潜移默化的影响,种族身份定位被异化,从而陷入种族身份的迷误。

黑人曾被奴役,被残酷压迫,他们心理麻痹,精神匮乏,往往产生深深的迷失感。经历了残酷的奴隶制,这些黑人获得了身体上的解放后,他们精神上的枷锁却无法轻易开启,他们已完全认同了白人“至上主义”,黑人种族只能从属于白人种族的存在方式。这种方式实质就是由强势种族领导其他各种族。而在美国内战后重建时期,南方各州相继实行的种族隔离、歧视黑人的《种族隔离法》(Jim Crow Laws),使白人统治者强化了这一意识形态。珍妮的外祖母南妮曾经历了奴隶制度的残酷蹂躏,她对自己种族的理解只有沉重与屈辱,她认为“黑人是无根的支脉,这使得所有的事情都变得很奇怪”[2]16。她对黑人和白人关系的理解一直停留在奴隶制时代,认为应该由白人统治一切、主宰一切,黑人永远无法摆脱其奴役。“据我所知,白人是万事万物的主宰”[2]14。南妮是美国社会内部殖民统治的直接受害者,她对自己的种族身份充满焦虑和恐惧,背负着种族沉重、屈辱的历史不能自拔。

面对与白人世界无法调和的冲突,很多黑人选择了“分离主义”方式来逃避冲突。“分离主义”就是主张通过分离而保存各自种族。珍妮的三任丈夫都以这种方式寻求种族身份,但各具自己的特点。

地域隔离但价值观念同化,这是珍妮的第一任丈夫洛根和第二任丈夫乔的方式。他们远离白人居住,避免与其接触,消极逃避白人的歧视与压迫。但他们长期处于“内部殖民”的影响之下,已经丧失了正确的种族价值观取向,种族身份意识模糊、错乱、异化。第一任丈夫洛根拥有自己的房子、田地,是黑人中的体面人。而他的家和土地却位于一个荒僻之地,就似“森林中一个木桩”。他远离与白人世界的冲突,选择荒僻之地作为自己的避难之所。但他的生活方式俨然就是奴隶主的再现。拥有自己的土地,洛根也有自己的“奴隶”妻子,让她像男人一样为他劳动。洛根的思想也和奴隶主相似:奴隶主为自己奴役奴隶开脱,认为是在帮助、开化奴隶。而洛根也认为娶了珍妮,是把她从白人的厨房里解救出来,获得尊贵的身份。他将积累的白人的价值判断强加于他人,在自己的生活中再现。第二任丈夫乔是黑人中产阶级的代表。他组建了黑人自己的城镇,避开白人对黑人的支配,远离他们对自己的歧视与压迫。然而在白人“缺席”的地方,白人文化的侵蚀却无时无刻不“在场”,乔的种族意识被完全异化。异化导致他心理层面的认同错乱,并体现在日常生活中:他以白人的蔑视的眼光看待自己的黑人同胞;在黑人的天地里,他建立起了阶级制度,像白人一样,压迫自己的同胞;他全盘接受了白人的生活方式和价值观念,极力抹杀掉他认为粗俗的黑人文化特征。地域的隔离却无法避免主流文化的冲击,他们的种族文化意识扭曲错乱。

面对受歧视、受压迫的现状,很多黑人认同了种族融合的观念,即“同化主义”。这一观念强调寻求共有的身份认同。美国颇具影响力的比喻“大熔炉”,就是这一主张最形象的说法。小说中珍妮的邻居特纳夫人是这一主张比较极端的代表。她认为肤色浅的黑人应该逐渐“淡化”黑色皮肤,全盘接受白人的生活方式,进而融合到白人的群体中去。弗朗兹·法农把这种黑人试图学习白人、试图成为白种人的文化想象看成严重的精神妄想症。由于被烙上了黑人的印记,同时徒劳地力求使自己成为白人,黑人就会产生一种过度敏感的心理,他们过分受到外来的限制,从而,作为一个人的基本特性被异化。

三、种族身份的超越

个体与他人相遇,才会开始思考自己是谁。遇到的黑人成为珍妮自我形象的“他者”。通过对他者的言说,可以获得对自我身份的反思,借助对他者价值观的解构,可以获得自我身份的确定。珍妮在人生历程中遇到的黑人成为其进行自我验证的一面镜子,促成她种族身份的建构。种族身份的建构不是静态的过程,而是随着特定的社会语境而变化和调整,种族身份需要在生命中不停地探索。珍妮在对比他人、认清自我的同时,不断寻找走出身份迷误的渠道。这是超越种族冲突之上、摆脱了表层抗议形式、超越了黑人种族身份意义的更为长远的一种思考。

前文提到的“至上主义”、“分离主义”、“同化主义”三种不同的种族身份建构方式,虽在进程中被不少黑人所认可,但却无法根本解决黑人种族身份的困惑和迷失。在小说中,赫斯顿以其敏锐的洞察力,否定了以上三种种族身份建构方式。自以为为外孙女找到了幸福的外祖母南妮在对自己价值观的疑惑中郁郁而终。洛根在家庭之外几乎没有自己的声音,是文中的沉默者。珍妮离开时,在路上解下围裙,随手抛掉,就如按照洛根的方式走下去的黑人种族会被历史轻易地抹去。而一旦珍妮在人前把乔那空虚的盔甲撕下,他就一蹶不振,很快死去。他的“大人物”追求之旅以他痛苦的死画上了句号。迪·凯克在灾难面前,表达了对印第安人的蔑视和对白人的盲目依赖,导致了他和珍妮在飓风来时仓皇逃命,在大水中被疯狗咬中,最终丧命。而特纳夫人被同伴赶走的下场也表达了赫斯顿对一味附和强权文化者的谴责。

否定了三种黑人种族身份建构方式后,珍妮也在探索建构自己的种族身份。她将自己的种族身份建构在多元主义的基础之上,即在共有框架内保持各自种族特性。“百衲被”(crazy quilt)就是这种理论很生动的描述。1924年家霍勒斯·卡伦首创文化多元主义(cultural pluralism)思想,认为美国从它立国一开始,就是一个由各种民族文化聚集在一起的联合体。赫斯顿在文中揭示了美国黑人建构真正种族身份的途径:坚守自己的种族文化,获得种族尊严,同时也应尊重其他种族文化,倡导多元文化的平等交流、和谐共处。

珍妮在成长旅程中,首先把黑人的种族文化视为重新获得黑人尊严和身份的源泉,作为黑人自我肯定和独立的基础。她坚持对自己民族属性的诉求,坚信能够找回被殖民化切断的文化记忆。在这一旅程中,民族文化借助集体无意识的共有本质,而复原了曾经失去的生活方式。在她和?迪·凯克生活、?劳动的大沼泽土地上,赫斯顿倾注了她对真正的黑人、健康的种族的美好愿望。在这块土地上,黑人民众积极乐观,以自己的方式生活、工作,保持了鲜明的文化特色。玛丽·海伦·华盛顿评价:“在这里,是一个女性在不断地寻找自己的身份,但是与其他黑人文学中的探索不同,她的旅程使她没有远离而是越来越走进了‘黑色’之中,走进了大沼泽地中,在这里有富饶的黑土地,野生的甘蔗,黑人群体生活,这一切都充溢着黑人传统文化。”[2]6

在显现种族个性的同时,珍妮也积极寻求人类文化的共性,表现了对其他种族文化的尊重,对多元文化共生的向往。珍妮接触巴哈马人,学习他们的舞蹈,参加他们的活动;她不蔑视印第安人的文化,而洪水中印第安人安全离开,也证明了少数民族的文化是有力量的。更重要的是她用自己的行动、自己的话语获得了白人的尊重。在小说结尾处,她因自卫枪杀了迪·凯克而受到控诉,在法庭上她不再是沉默的他者,而是与白人一样拥有话语权的主体,拥有与主流文化对话的权利。

在20世纪60年代民权运动之后,在美国出现了将多种族(multiracial)演变成多文化(multicultural)的倾向,出现了多元文化主义(multiculturalism),其目的是从文化的视野来审视各种族的归属性。多元主义论弘扬一种包含的精神和开放的气魄,主张不同文化的融合互补,宣扬交流和对话,而非冲突和对抗。它赞同不同于主流文化基调的“他者”文化的存在。“各种文化形态都有自己存在的理由和活动的空间,他们彼此间的关系不是非此即彼,而是同时共存和互补。”[8]《眼望上苍》正是以超前的视角展现了多元共生、相互依存、和谐共处的世界文化发展趋势。

四、结语

内利·麦凯称《眼望上苍》“通过女性求索的母题,创造了一种新历史的个人和集体的自我”[3]273。赫斯顿正是以其独特的观察视角和深邃的洞察力,揭示了在内部殖民语境下黑人民众被扭曲异化的种族身份及由此产生的种族身份认同危机,通过对他者的思辨完成自我思辨。赫斯顿对黑人种族身份的探求,其目的不仅为了颠覆弱势与强势、边缘与中心的两元对立的思维定式,而且表达了对种族身份建构的渴求以及多元文化能够相互依存、和谐共处的美好愿望。

:

[1]Wright R. Book review[M]. New York: New Masses, 1937:289.

[2]Hurston Z N. Their eyes were watching god[M]. New York: Harper Perennial, 1990:200.

[3]程锡麟. 赫斯顿研究[M]. 上海:上海外语出版社, 2005:272.

[4]文培红. 作为有色人种的我有什么感受评佐拉·尼尔·赫斯顿的种族哲学及其命运[J]. 西南民族大学学报, 2004,25(1):251-256.

[5]孙薇,程锡麟. 解读艾丽斯·沃克的“妇女主义”从《他们的眼睛望着上帝》和《紫色》看黑人女性主义文学传统[J]. 当代外国文学, 2004(2):60-66.

[6]嵇敏. 佐拉·尼尔·赫斯顿之谜兼论《他们眼望上苍》中黑人女性形象的重构[J]. 四川师范大学学报:社会版, 2006,33(3):89-94.

[7]Phinney J. Ethnic identity and acculturation[M]. Washington: American Psychological Association, 2003:67.

[8]王宁. 超越后主义[M]. 北京:人民出版社, 2002.