文化身份认同危机与异化

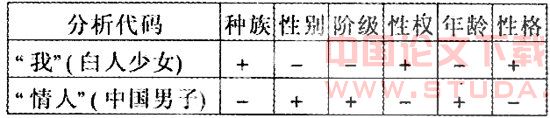

摘 要:不同于上几代老移民作家,也有异于同时代的一些新移民作家,作为20世纪80年代的新移民作家代表,美籍华人查建英致力于描写北美华裔所面临的文化和性别冲突。她徘徊于中西文化之间,体会着“边缘化”的状态,其作品《到美国去!到美国去!》透视了“边缘人”的生存和心理状态,反映出人物在中/西矛盾对立中特殊的充满悖论式的生存困境,揭示了新移民难以逃遁的文化身份认同危机和异化等问题,以及在身份认同危机和异化中所追求的一种自我放逐的自由。

关键词:查建英;《到美国去!到美国去!》;文化身份认同危机;异化

Abstract:As a representative writer of the new immigrants who went to the USA from China in 1980s,Zha Jianying is different from the writers ofeither the previous generations or thesame generation Wavering between the Western and Chinese cultures and suffering the marginalization, she devoted a great deal of efforts to describing what cultural and sex conflicts the North American Chinese have faced up to Her masterpiece ?To America! To America!? revealed an insight into the physical existence and physiological status of the marginalized people, reflected the paradoxical existence dilemma where their character faded due to cultural conflicts, and showed the cultural self?identification crisis and the alienation to which all new immigrants had to face, as well as their pursuit of libertine?like freedom

Key words:Zha Jianying; ?To America! To America?; cultural self?identification crisis;alienation

新移民文学是世界华文文学的重要一脉,20世纪80年代以来,随着改革开放政策的实施,禁锢已久的中国人大批地踏出国门、涌向国外,出现被国人调侃为“世界大串联”的移民活动,由于他们移居境外的时间相对还不够长,故将其统称为“新移民”。他们在海外用汉语写作,创作了一大批文学作品,被称为“新移民文学”[1]。这群作家包括查建英、严歌苓、叶冠南、虹影等,他们在东西文化碰撞和交融的语境中思考并创作,既反思东方文化传统,也不忘打量西方文化;既关注海外华裔的生存与抗争,也关心在种族、文化的宏大叙事之中个人的追求和欲望。

与上几代老移民作家不同,作为20世纪80年代新移民作家代表,美籍华人女作家查建英在文化的皈依上表现出强烈的怀疑、反叛和渴望超越;与同时代的华裔作家趋附于“西方主流”的殖民心态迥然对立,查建英是在“边缘”文化中自觉地重新确认自己的文化身份,寻找自己新的文化认同;此外,与新移民作家严歌苓对西方文化的认同以及叶冠南对中国文化的固守等也有异,查建英徘徊于中西文化之间,体会着“边缘化”的状态,追求一种自我放逐的自由。

查建英将关注的目光更多地投向移民特殊的地位和处境,触及了“边缘人”的生存困境和心理状态。其作品《到美国去!到美国去!》反映了人物在中/西矛盾而充满张力的生存境遇中的文化身份认同和人的异化等问题,以及少数族裔在美国主流社会漫长的文化兼容与互补中所经受的艰辛历程。

一、 文化身份认同危机

威廉·布鲁姆(Williams Bloom)曾指出:“身份确认对任何个人来说,都是一个内在的、无意识的行为要求。个人努力设法确认身份以获得心理安全感,也努力设法维持、保护和巩固身份以维护和加强这种心理安全感,后者对于个性稳定与心灵健康来说,有着至关重要的作用。”[2]因此,文化身份特别适用于考察在不同的文化之间漂移的“主体”移民、边缘群体等所面临的身份重建过程。显然,从母国移民到另一国家,人们面临的不仅是生活、工作等现实问题,而且是关于“我是谁”,“我认同什么”的自觉和反思,他们需要有一种令其满意的意义解释,以便消弭在异质的社会文化环境下所产生的心理矛盾,使自己与居住国的文化联系得以重建。

而所谓“文化认同危机”就是指文化认同的矛盾和不确定,即主体与他所属的社会文化传统失去了联系,失去了社会文化的方向定位,不知道自己是谁,从而产生观念、心理和行为的冲突及焦虑体验。面对异域文化的不适应所导致的沉重感,百年来移民作家们艰难地寻求着自我的归属,进行着一场破茧似的突围。早期旅美作家在经历了东西方文化碰撞之后,对自身文化有更深刻的了解,他们更有一种在海外承担传播延续母国文化的使命感。他们以中国人自居,无论从身份、心理上都会倾向于中国,在文化上也有一种不愿被同化的坚守。

而新移民作家们首先在反观自身中寻求突破,彰显出鲜明的个人特征和斑驳的文化色彩:汤亭亭对母体文化的弃绝,严歌苓对西方文化的积极认同,以及叶冠南对中国文化的坚守等等,都显现出了新一代移民作家追求自我文化身份重新定位的努力,其中姿态最为决绝的是查建英。这一点,在她的文学文本中清晰可辨,并显示出远较传统或当代其他华人作家更强烈的动荡不安的特征,其作品不同程度地对文化认同危机作出了生动而真实的诠释。

在查建英的文本中,人物在面对与文化纠结时往往会滋生矛盾复杂的心理,在《芝加哥重逢》中作者借一位被挤压在社会边缘的男主人公之口说:“在异国生活了一段时间的人,性格和感情会逐渐发生一种分裂,内在的,潜移默化的变化。两种文化会同时对你产生吸引力和离心力,你会品尝前所未有的苦果,感受到前所未有的压力和矛盾。你的民族性在减弱的同时,你的世界性在把你推向一片广阔的高原的同时,使你面临孤独的深谷……”[3]。这无疑是域外流浪者心灵处境的一个真实呈现,反映了移民在特殊的境遇中的尴尬心态和所面临的身份认同和重构危机。

《到美国去!到美国去!》是查建英较具影响力的作品之一,所讲述的是一个具有“土插队”和“洋插队”两种人生经历的女性故事,女主人公伍珍所经历的两种生活虽有地域和时代背景的巨大差异,但都是背井离乡,同样是抛离了或被抛离了原有的生活轨道而苦熬岁月的艰难。伍珍不满足于在国内时的死寂生活,强烈的物质欲求和实现自我价值的诉求使她最终冲出家门,并最终跨越国门去寻求新的。“出国,这前景使她的眼前突然明亮开阔起来,……冒险、机会、见识、荣耀,全都在她的眼前五光十色地闪过,最重要的是使她能冲出这个环境。”[2]在欲望的召唤下,她怀着复杂的心情跃跃欲试,压抑了多年的欲念、不尽如人意的生存状况使得她远离故土,在异域他乡寻求改变命运的机会,寻求着“美国梦”的实现。然而,作为在本土有过长时间生活经历,并背负着沉重历史的人而言,异域生活使他们注定要在中西两个世界和两种文化之间徘徊和游移。因为无论历史还是现实,故土抑或他乡,对于他们都有着无法抗拒的吸引和排斥,吊诡的是他们自身根本无法彻底融入其中任何一方并与之形成内在的和谐,并且任何一方也不曾将其视为“自己人”。伍珍必然处于这样一种进退维谷的状态之中。在作品中,和伍珍一样,客居海外的华人也不同程度地经历着在文化冲突中自我身份认同的错位与失位的危机。

人不能离开身份而存在,对于自我身份的寻求与确认是人类主体性的重要表现。作为积淀着中国传统文化并系之于思维和行为方式的中国人,一旦远离了既定的文化和社会背景而投身域外生活,他们必然遭遇不同文化间的相遇、碰撞、影响和交融等问题。随之而产生的是追求与彷徨、兴奋与痛苦的复杂心态交织缠绕,挥之不去。他们有着弱势文化背景下的屈辱,同时也难以逃脱强势文化包围下的卑微感受,而最为痛苦、冲击最为激烈的莫过于对自我身份难以定位的困惑与迷茫。文化是深入骨髓的,是烙在主体精神深处抹不去的印。解释人类学家克利福德·格尔兹认为:文化是“由人自己编织的意义之网”,作为意义的编织者,“人”不是作为一种抽象化类型化的存在,而是始终为他所在的特殊民族和地域习俗所塑造的[4]。正因为如此,人一旦离开了塑造了他的特殊民族和地域习俗,则必然要面对重塑自我的现实,其文化身份则面临着重新调整或重构的问题。

中西两种不同的民族文化心理结构的交汇、碰撞所带来的困扰,是任何一个新移民都难以回避的问题。小说中的众多人物都面临着这样的文化身份认同和自我定位的危机。“我”是中国人?美国人?美国化了的中国人?还是什么都不是?伍珍精神抖擞地投入美国的角逐场,然而美国社会或隐或显的种族歧视以及美国人毫不掩饰的民族自豪感,阻碍着伍珍与美国社会的融合。同时伍珍血浓于水的中国文化传统意味的情思和思想行为,也使她抗拒着对美国的认同。到美国半年多后,她依旧怀疑整个经历的真实性,“文革”中的往事也会在她毫无戒备时袭来,使她惶惶然有时空交错、过去的我与现在的我的错位之感。在一次朋友聚会中,作家以犀利的笔调刻画了一群中国知识分子在中西文化撞击下的复杂心态和现实处境。他们的生活在很大程度上已被美国社会所同化,比如对金钱、财富的追求,对于美国价值观、伦理道德的认同。但在骨子里他们依然有着中国文化的烙印和中国情结。这从他们的谈话中可以判断出来:“家应该举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮嘛,何必为世俗所累。”“一瓶子不满,两边晃荡。”“彼亦一是非,此亦一是非。”[5]69-70此处谈论的虽是艺术、和人生,但其背后却潜隐着强烈的民族压抑感和身份不确定性的苦痛。更具讽刺意味的是,在寂寥的生活中,给予伍珍心灵抚慰的不是她所崇尚的美国的奢华,而是丈夫余宝发的来信。对伍珍而言,那些久别的方块字是熟稔而又陌生的:熟悉,是因为这种文字承载了她的过去、她的回忆还有挥之不去的文化习俗浸染;而陌生,则是因为欲在异域求得生存和发展,就必须疏离甚至忘却母国文字的存在。语言作为一种符号,承载着几千年文化的积淀,在身处异乡的游子中,文字和语言成为寻求精神寄托和表达情感的最为直接的方式,而对此的矛盾心态也彰显了他们精神的焦虑和危机。

关于新移民的这种边缘心态,有论者指出:“确切地说,不是因为他们被‘抛到’海外因而发生‘适应’的问题,而是因为他们已然在某种程度上‘适应’(至少是以为能够容易‘适应’)于西方作为一种‘理想生活’的文化吸引,才发生出国问题。”也就是说,“他们始终面对着‘文化身份’的矛盾和不确定在海外的经验只是使这种矛盾和不确定以更尖锐和具体的形式呈现出来”[6]。这也就意味着,他们的心灵感受和文化定位仿佛是一种深深烙刻在他们身上的不无悖谬的印记,无论他们如何作艰难的心灵突围,都无法摆脱这种或浓或淡的边缘性感受。对此,查建英有深切的感受:“夹在两种文化,两个世界之间,经验到了两种文化在某种意义上分别自圆其说的现实和思维方式,而又很难彻底融入其中任何一个或与之达到较深刻的和谐”[7]。查建英的可贵,在于有意识地使自己处于一种独立于文化“边缘”的创作状态,在于自觉地重建独立意义的文化人格。她一方面深刻地理解了并同样存在着前辈移民作家当年所普遍存在的内心分裂、苦闷失落的心态情感;另一方面,也由于时空的改变,新的文化环境的形成,使得她比起自己的前辈更多地具有了一种豁然开阔和毅然抉择的精神勇气,并以一种个人经历的形式凸现出来。

查建英文本中的人物大都身处一个东西方文化引力和斥力胶着的地带,往往会陷入文化身份危机之中。由身份危机演化而来的则是他们内心的寂寞与痛苦,以及无所归依、无所寄托的悲哀,同时也经历着异化和精神的沉沦,在文本中可以确证的是人物随俗的无奈和宿命的感伤。

二、 人的异化

在第一、第二代等移民作家的笔下,人物尽管也不可避免地游移于两种文化之间,经历着痛苦的心理挣扎,但因为不愿意被改变,往往以一种固守传统或自我毁灭的方式死亡来完成对自我的坚守(如於梨华《又见棕榈,又见棕榈》中的牟天磊)。而在新移民文学中,主人公试图通过个人努力改变现状的信念十分强烈,为了尽快实现自我价值和居住国的认同,他们常采取诸如“整形”、“换血”等方式从外到内地改变自我,以获得融入西方社会的捷径。

在早期的一些作品中,查建英对作品中的新移民抱有同情和共鸣的态度(如《芝加哥重逢》中的小宁,《客中客》中的胡升平、葬小奇等),并以细腻的笔触写出了他们的心理冲突,极富抒情色彩;而对《到美国去!到美国去!》中的伍珍,则半是嘲讽、半是同情,有些笔墨相当冷峻,甚至有点刻薄,基本采用写实主义风格。前者给人一种诗意的、人情的慰藉,而后者则给人以某种人生的警戒。

在《到美国去!到美国去!》中,构筑在物质充裕基础之上的第一世界以一种高高在上而又无所不在的方式,向因物质的匮乏而显得无能为力的来自第三世界的移民挤压过来,这一挤压所导致的结果是,他们往往通过改变自我甚至不惜屈辱地忍耐以维持和改善现实生存,有些人在无法自持中遭遇了沉沦甚至是被异化的过程,其结局往往充满了悲剧色彩。

凭借着对安逸平庸生活的拒斥与对新生活的渴求,伍珍踏上了美国的国土,可新生活的回馈却是无法排遣的寂寞,以及自我的失落和人性的扭曲。西方文化中实用功利主义的思想致使她的本有的私欲极度膨胀,在谋生艰难、求学无望的境况下,她的美国梦即将破灭。百般无奈中,面对与生俱来的单眼皮和不高的鼻梁,还有逐渐衰老的容颜,伍珍准备去做整形手术,“手术后的伍珍真说得上面目全非。美容师不仅把她的双眼周围的皮全伸平拉直了,单眼皮一跃为四眼皮,而且在她鼻子上端的梁骨与皮之间嵌进了一块垫片”。“崭新的一页被掀开了,伍珍在一个清晨醒来突然在镜里看到一个光彩照人的美丽形象。”[5]89对自身容貌的厌恶恰恰是以西方人眼光来审视自我,改变自身形象是为了给自己一个实现理想的机会,伍珍对未来充满信心,整容后的她成了华人老板约翰的情人,并获得帮她办成绿卡的承诺。而后伍珍悲哀地发现约翰只不过把她当成妓女看待而已。

查建英小说的一个“经典”的特征,是她对于美国生活的极大的丰裕的“物质”的兴趣,“物质”成了查建英的一个巨大的神话。其小说中的主人公大都是“文革”后来到美国,他们往往在西方社会的强大和富裕面前感到自卑和不安,对西方世界的崇拜首先表现在对物质欲的追求。伍珍在国内时生活在小县城里,穿件鲜艳的衣裙都难被周围环境所容,而到了美国,她仍然为环境所不容,她的衣着与美国的繁华相比显得十分寒酸。“出国以前,伍珍做梦也想不到,贫富的对照将会造成如此强烈的心理震荡。为了给自己的生存增加意义与分量,她只能借梦想的翅膀向自己头上空运来大把大把的金钱。”[5]91迫于生计,她不得不委曲求全做起了歌剧院的售票员工作,当看到美国富人们潇洒地从跟前走过时,她的“目光里充满了露骨的敬慕与羡嫉”,她甚至希望天降大祸于这些富人,或者“她自己变成了他们当中的一员,而且是他们当中最富有、最迷人的一员”[5]91。她在幻想中寻求着心理平衡。为了享受奢华的生活,伍珍甚至愿意让自己鼻梁增高、眼睛变蓝以脱胎换骨,成为一个“高贵的”美国人,从而从根本上消除自己的“异质性”,切断与东方世界的血脉联系,以彻底地融入西方世界。这在很大程度上能代表失意的海外华人的心态,他们在为眼前的世界所眩惑,在艳羡西方人的富有与“高贵”的同时,也为自己的身份、血统和处境感到自惭形秽。

这种异化和沉沦同时表现在伍珍的婚恋观念的变化中。在国内她有过一个十分爱她且能与其相濡以沫的丈夫,但她认为伟大的爱情不应该发生在这个“愚钝狭隘,其貌不扬”的男人身上。另一方面美国艰辛的生活使她意识到仅靠自己的奋斗难以达到梦寐以求的目的,而现实生存理念的冲击也使她形成了实用主义的婚恋观寻找“美国丈夫”,而且是土生土长的具有“高贵”肤色的富裕的美国丈夫。经朋友介绍,她认识了美国人山姆,当她穿着一身雅致的和服去见山姆时,她的内心充满了喜悦与期待,可相处不久后她悲哀地发现,山姆只不过是一个负债累累的穷酸画家而已。伍珍的强悍心机终为山姆所察觉,两年半后,在一个街头艺术节上,一位不知名的收藏家买走了一幅伍珍身穿和服的画像,山姆将它题为《艺妓》。小说的字里行间极尽嘲讽之意,且不乏过于犀利之处,但却暗含着令人深思的意味。

有意思的是,带有几分倔强又不免粗俗的伍珍是一个很难从道德角度加以评价的女性,她是一个不甘平庸的人,下乡苦干争做劳动模范,上学、结婚、离婚、出国等,是她个人奋斗的历程,不认命的性格使得她充满了受难的豪情,在异域他乡,孤苦无依的晚上唯有拿出丈夫的信来舔舐受伤的心灵,唯有此时她才明白那才是她一生中唯一值得珍藏的情感。伍珍不甘现状,却饱受命运的作弄,最终沦落为无家可归之人,只有在漂泊中获得或者失去存在的意义。她的困境来自无法“融入”第一世界文化的困境,她不是自愿疏离或拒斥居住国的文化,而是试图顺应却又无能为力的尴尬之人。一个看似强者的人物形象在叙述者的眼光里却充满了悲剧色彩。

关于新移民的这种边缘心态,有论者指出:“确切地说,不是因为他们被‘抛到’海外因而发生‘适应’的问题,而是因为他们已然在某种程度上‘适应’(至少是以为能够容易‘适应’)于西方作为一种‘理想生活’的文化吸引,才发生出国问题。”也就是说,“他们始终面对着‘文化身份’的矛盾和不确定在海外的经验只是使这种矛盾和不确定以更尖锐和具体的形式呈现出来”[6]。这也就意味着,他们的心灵感受和文化定位仿佛是一种深深烙刻在他们身上的不无悖谬的印记,无论他们如何作艰难的心灵突围,都无法摆脱这种或浓或淡的边缘性感受。对此,查建英有深切的感受:“夹在两种文化,两个世界之间,经验到了两种文化在某种意义上分别自圆其说的现实和思维方式,而又很难彻底融入其中任何一个或与之达到较深刻的和谐”[7]。查建英的可贵,在于有意识地使自己处于一种独立于文化“边缘”的创作状态,在于自觉地重建独立意义的文化人格。她一方面深刻地理解了并同样存在着前辈移民作家当年所普遍存在的内心分裂、苦闷失落的心态情感;另一方面,也由于时空的改变,新的文化环境的形成,使得她比起自己的前辈更多地具有了一种豁然开阔和毅然抉择的精神勇气,并以一种个人经历的形式凸现出来。

查建本中的人物大都身处一个东西方文化引力和斥力胶着的地带,往往会陷入文化身份危机之中。由身份危机演化而来的则是他们内心的寂寞与痛苦,以及无所归依、无所寄托的悲哀,同时也经历着异化和精神的沉沦,在文本中可以确证的是人物随俗的无奈和宿命的感伤。

二、 人的异化

在第一、第二代等移民作家的笔下,人物尽管也不可避免地游移于两种文化之间,经历着痛苦的心理挣扎,但因为不愿意被改变,往往以一种固守传统或自我毁灭的方式死亡来完成对自我的坚守(如於梨华《又见棕榈,又见棕榈》中的牟天磊)。而在新移民文学中,主人公试图通过个人努力改变现状的信念十分强烈,为了尽快实现自我价值和居住国的认同,他们常采取诸如“整形”、“换血”等方式从外到内地改变自我,以获得融入西方社会的捷径。

在早期的一些作品中,查建英对作品中的新移民抱有同情和共鸣的态度(如《芝加哥重逢》中的小宁,《客中客》中的胡升平、葬小奇等),并以细腻的笔触写出了他们的心理冲突,极富抒情色彩;而对《到美国去!到美国去!》中的伍珍,则半是嘲讽、半是同情,有些笔墨相当冷峻,甚至有点刻薄,基本采用写实主义风格。前者给人一种诗意的、人情的慰藉,而后者则给人以某种人生的警戒。

在《到美国去!到美国去!》中,构筑在物质充裕基础之上的第一世界以一种高高在上而又无所不在的方式,向因物质的匮乏而显得无能为力的来自第三世界的移民挤压过来,这一挤压所导致的结果是,他们往往通过改变自我甚至不惜屈辱地忍耐以维持和改善现实生存,有些人在无法自持中遭遇了沉沦甚至是被异化的过程,其结局往往充满了悲剧色彩。

凭借着对安逸平庸生活的拒斥与对新生活的渴求,伍珍踏上了美国的国土,可新生活的回馈却是无法排遣的寂寞,以及自我的失落和人性的扭曲。西方文化中实用功利主义的思想致使她的本有的私欲极度膨胀,在谋生艰难、求学无望的境况下,她的美国梦即将破灭。百般无奈中,面对与生俱来的单眼皮和不高的鼻梁,还有逐渐衰老的容颜,伍珍准备去做整形手术,“手术后的伍珍真说得上面目全非。美容师不仅把她的双眼周围的皮全伸平拉直了,单眼皮一跃为四眼皮,而且在她鼻子上端的梁骨与皮之间嵌进了一块垫片”。“崭新的一页被掀开了,伍珍在一个清晨醒来突然在镜里看到一个光彩照人的美丽形象。”[5]89对自身容貌的厌恶恰恰是以西方人眼光来审视自我,改变自身形象是为了给自己一个实现理想的机会,伍珍对未来充满信心,整容后的她成了华人老板约翰的情人,并获得帮她办成绿卡的承诺。而后伍珍悲哀地发现约翰只不过把她当成妓女看待而已。

查建英小说的一个“经典”的特征,是她对于美国生活的极大的丰裕的“物质”的兴趣,“物质”成了查建英的一个巨大的神话。其小说中的主人公大都是“文革”后来到美国,他们往往在西方社会的强大和富裕面前感到自卑和不安,对西方世界的崇拜首先表现在对物质欲的追求。伍珍在国内时生活在小县城里,穿件鲜艳的衣裙都难被周围环境所容,而到了美国,她仍然为环境所不容,她的衣着与美国的繁华相比显得十分寒酸。“出国以前,伍珍做梦也想不到,贫富的对照将会造成如此强烈的心理震荡。为了给自己的生存增加意义与分量,她只能借梦想的翅膀向自己头上空运来大把大把的金钱。”[5]91迫于生计,她不得不委曲求全做起了歌剧院的售票员工作,当看到美国富人们潇洒地从跟前走过时,她的“目光里充满了露骨的敬慕与羡嫉”,她甚至希望天降大祸于这些富人,或者“她自己变成了他们当中的一员,而且是他们当中最富有、最迷人的一员”[5]91。她在幻想中寻求着心理平衡。为了享受奢华的生活,伍珍甚至愿意让自己鼻梁增高、眼睛变蓝以脱胎换骨,成为一个“高贵的”美国人,从而从根本上消除自己的“异质性”,切断与东方世界的血脉联系,以彻底地融入西方世界。这在很大程度上能代表失意的海外华人的心态,他们在为眼前的世界所眩惑,在艳羡西方人的富有与“高贵”的同时,也为自己的身份、血统和处境感到自惭形秽。

这种异化和沉沦同时表现在伍珍的婚恋观念的变化中。在国内她有过一个十分爱她且能与其相濡以沫的丈夫,但她认为伟大的爱情不应该发生在这个“愚钝狭隘,其貌不扬”的男人身上。另一方面美国艰辛的生活使她意识到仅靠自己的奋斗难以达到梦寐以求的目的,而现实生存理念的冲击也使她形成了实用主义的婚恋观寻找“美国丈夫”,而且是土生土长的具有“高贵”肤色的富裕的美国丈夫。经朋友介绍,她认识了美国人山姆,当她穿着一身雅致的和服去见山姆时,她的内心充满了喜悦与期待,可相处不久后她悲哀地发现,山姆只不过是一个负债累累的穷酸画家而已。伍珍的强悍心机终为山姆所察觉,两年半后,在一个街头节上,一位不知名的收藏家买走了一幅伍珍身穿和服的画像,山姆将它题为《艺妓》。小说的字里行间极尽嘲讽之意,且不乏过于犀利之处,但却暗含着令人深思的意味。

有意思的是,带有几分倔强又不免粗俗的伍珍是一个很难从道德角度加以评价的女性,她是一个不甘平庸的人,下乡苦干争做劳动模范,上学、结婚、离婚、出国等,是她个人奋斗的历程,不认命的性格使得她充满了受难的豪情,在异域他乡,孤苦无依的晚上唯有拿出丈夫的信来舔舐受伤的心灵,唯有此时她才明白那才是她一生中唯一值得珍藏的情感。伍珍不甘现状,却饱受命运的作弄,最终沦落为无家可归之人,只有在漂泊中获得或者失去存在的意义。她的困境来自无法“融入”第一世界文化的困境,她不是自愿疏离或拒斥居住国的文化,而是试图顺应却又无能为力的尴尬之人。一个看似强者的人物形象在叙述者的眼光里却充满了悲剧色彩。

查建英以同情的笔调描写了伍珍所遭受的压抑和挫折, 她认同第一世界物质上的富足,也认同主人公对物质追求的合理性,但主人公在追求的过程中却以出卖自我来达到私欲目的,失去了做人的尊严,对此作家又不无痛惜批判之心。伍珍的堕落与异化代表了一部分寻求“美国梦”的海外华人的生存实况,正如丛苏在其小说《吃苹果的人》(纽约在美国俚语中被称为“苹果”)中富有寓言意味的揭示:“多少人,在多少清晨,多少夜晚,往这大城市里跑,来寻钱、寻名、寻快乐、寻冒险、也寻梦。有的人什么也没寻着,却被苹果里的蛀虫吃了”[8]。不同文化之间的磨合无疑是一种近似于精神涅[SX(B-5][HT7,5]般[][HT7”,5]木[SX)]的痛苦过程,有些新移民在痛苦过后还迷失了自我,在生存的困境中把自己涂抹得丑陋万分,弃绝了支撑自己生命活动的价值坐标和意义归属,随波逐流地陷入屈从、媚俗的无可奈何。这无疑是新移民的悲哀。查建英将文化认同的危机及移民的异化,通过戏谑与调侃的语言表现出来,最终向我们呈现的是一种新的文化图景:既媚俗又超脱,既接受又疏离的认同观的矛盾体现。

在查建英构筑的小说世界里,她关注的重心不在于漂泊异域他乡的哀伤,而是在漂泊中去感受放逐的自由,并清醒自觉地意识到在这个自我放逐的过程中所必然经历的文化身份认同危机甚至是异化。在一封有关“边缘人”的通信中,查建英将出国留学比喻为一个从未出过远门的“乡村姑娘”,一旦走进繁华的都市,“她们所经历的异化与冲突有着某种悲剧性,但她若永远不出村,是不是也成为一种悲剧呢”。查建英认为:“有了选择的自由决不见得产生理想的选择,但你还是要这个自由。”[7]这种带有存在主义意味的观点使得查建英对人生的诘问有着超越前人的性眼光。

当然,获得这个自由必然付出沉重的代价。只是,这种代价何时是尽头?或者说重构文化身份和自我的根基是什么?在何处?对此,查建英认为:“一个渔夫出海打鱼,岸上得有个家,要不总在船上多难受啊,但你回家过一阵后又想出海了。这种家园与出海的对立关系,各有各的特色,各有各的美丽”[9]。这里给出的答案是在“家园”和“出海”之间寻找到某种契合点,为自己构筑真正的精神家园。这也许是新移民作家所要追寻的,正如有学者所言:“海外华文作家应该是认同中华[LL][TPpz1,+25mm。27mm(285,49)%]文化,同时心胸开阔地接纳定居国文化优点;并进一步加以融会贯通,再回馈当地文化,并中华文化”[10]。

查建英置身于中西两种迥然有异的文化疆域之间,其地位具有较强的边缘性。但另一方面,居于两个世界之间,也可以被看做是立足于两个世界间,可以同时属于两个世界,自由进出于其中,悬置与疏离反而成就了自由,从而使得她能将一个文化视角扩展为两个文化视角,以开阔的思维和视野去探索海外游子这一群体。查建英突破了狭隘的文化束缚,以其深沉厚重的内涵使作品保持了长久的生命力。

:

[1]陈贤茂 海外华文文学史:第4卷[M] 厦门:鹭江出版社, 1999:637

[2]乐黛云 文化传递与文化形象[M] 北京:北京大学出版社, 1999:332

[3]查建英 芝加哥重逢[M]∥丛林下的冰河 长春:时代文艺出版社, 1995:98

[4]克利福德·格尔兹文化的解释[M]纳日碧力格,译 上海:上海人民出版社, 1999:3-36

[5]查建英 到美国去!到美国去![M]∥留美故事 石家庄:花山文艺出版社, 2003

[6]钱超英 “诗人”之“死”一个时代的隐喻[M] 北京:社会出版社, 2000:126

[7]小楂,唐翼明,于仁秋 关于“边缘人”的通信[J] 小说界, 1988(5):132

[8]丛苏 吃苹果的人[M] 石家庄:河北出版社, 1995:124

[9]查建英 留学生文学专题座谈会纪要[J] 小说界, 1989(1):188

[10]饶芃子 海外华文文学中异族人物形象的文化分析[J] 世界华文文学, 2000(3):51