城乡结合部失地农民利益的维护与保障

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

论文摘要:伴随着我国的持续、快速、健康,我国的城市化进程也进入了加速推进期。但是在这一过程中也日益暴露出了诸多的不协调因素,其中失地农民的利益保护问题就引起了各方面人士的关注。本文正是基于这一客观现实问题,力求在现有的制度框架下,来分析产生这一问题的原因,并提出具有操作性的解决方案。

一、问题的提出

一个国家经济与社会的发展是和城市化进程密不可分的。当一国经济发展到一定程度时,资源必定会向某些特定区域转移和集中,产生资源的集中趋势。这种资源的集中又会带来集聚效应,从而会加速城市化进程,主要表现在城市规模的扩大和城市数量的增多等方面。同时,这些城市的良性、健康发展又会从另一方面推动经济的可持续发展。我国经济的发展也不例外,据统计,2005年底我国的城市化率已达到43℅。城市化是我国经济发展的必然结果,也是我国经济继续向前发展的重要推动力。

但是由于我国在城市化的进程中盲目追求城市规模的扩大和数量的增多,城市化进程也付出了很多代价。城市经济不是经济的全部,与之相对应的还有经济。当然城市经济的发展对于农村经济的发展会有积极地带动作用,但是粗放式的城市扩张也给农村经济,给农民利益带来一定程度的损害。在我国现阶段,城市规模的扩张使越来越多的城郊农民失去了土地,从而形成了失地农民群体。从一定意义上说,失地农民为我国经济的发展做出了贡献,但是他们却无法分享经济发展的成果。

围绕失地农民利益所产生的一些问题不仅影响了我国经济的发展,还影响了社会的稳定。由此可见,城乡结合部失地农民利益的维护和保障问题已经成为我国经济发展和顺利推进城市化进程所必须要面对和解决的难题。

二、失地农民利益得不到保障的原因分析

1、从土地重要性看农地非农化

土地在人们现实生活中有三大特性:特性、社会特向和经济特性。从自然特性上来说,土地作为一种自然资源,必须为社会提供各种食物,它对于维持人类的生存具有重要意义;从社会特性上来说,土地又作为一种载体,是人们赖以生活的重要场所,是政府和正常运转的必要保证;从经济特性上来说土地又是一种生产要素,它参与社会财富的创造过程,它又要求获取相应的报酬。因此土地对于政府、企业和农民来说都具有重要作用。虽然土地的所有权归国家和集体所有,但在具体操作过程中代表国家行使权利的主体却是地方各级政府。在土地流转过程中出让土地使用权的很大一部分收益是归地方各级政府所支配和使用的。在分税制的前提下,地方政府的财政收支很难达到平衡,而土地出让收入则可以弥补财政收支的差额部分。同时政府在追求地方经济的发展过程中又比较倾向于加大基础设施的投资力度从而吸引外商投资,这也必然会加大对土地的需求。因此无论从哪个方面来说,地方各级政府基于自身利益考虑都有征用农村集体土地的积极性。在企业方面来说,企业要想正常运转,不仅需要资金和人力的投入,也需要大量土地。一个国家的城市化进程必然伴随着企业数量的增多,因此企业办公用地,生产厂房用地也都会占用大量的土地。另外房地产商也需要更多的土地用来开发商品房。所以企业也构成了土地的强大需求方。

农村土地对于农民来说其重要作用表现在诸多方面,这主要体现在农村土地的三项功能上。首先是就业岗位功能,在我们国家农村土地可以给农民提供稳定的就业机会;其次土地的经济效益功能可以给农民带来稳定的收入;第三,土地对农民来说还有社会保障的功能。由此可见,土地是农民赖以生存的根本。农村土地对于农民的这种重要性要求我们应该尽量减少国家对土地的征用。

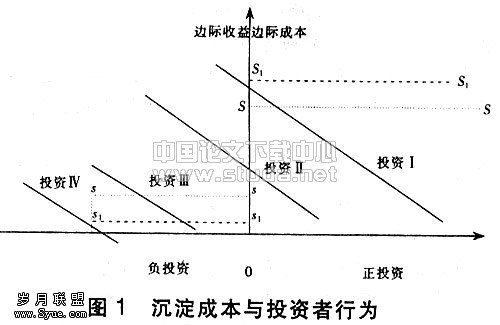

同一土地在不同的发展时期有不同的价值,随着该地块周边土地的开发其价值也必然会随之增值。在土地非农化之前,这种增值由于农村土地用途改变方面的限制并没有表现出来。然而在土地非农化的过程中,土地增值部分的最终分配方案却是各方博弈的结果。政府通过在农村土地的国家征用前后形成的“剪刀差”获得了大量的收益;企业则凭借雄厚的资金在获得土地使用权之后也就得到了土地未来增值部分的很大比重,城市居民也可以通过购买房地产而获得投资收益。而农民在这一过程中却只能得到很少的补偿费。

因此从表面上来看,由于土地供求方面的矛盾,使得农村土地的非农化成为一种必然,而又由于农民的弱势地位,使得农民在博弈过程中利益得不到保护。

2、农民的非完全市场主体地位使自己处于弱势地位

农民的弱势地位是农民利益得不到保障的直接原因,如果能够使农民摆脱弱势地位就可以有效地保护农民的利益。但是在现实生活中农民的非完全市场主体地位使农民处于弱势地位,从而不能以平等地位参与土地流转和土地收益的分配过程。

为了更好的理解这一问题,我们首先来看看西方国家农民在农地非农化过程中的主体地位问题。在西方国家,农民不仅拥有土地使用权、转让权和收益权等一系列权利,农民还拥有土地所有权。因此农民在农地非农化的过程中会将土地看成是自己所拥有的生产要素,他可以以完全市场主体地位同用地单位进行平等谈判,从而确定双方都可接受的价格。农民的这种平等地位能够保证他们可以分享经济发展所带来的土地增值收益。

但是我国农民并不具备完全市场主体地位,其平等地位也无法得到保证,这就使农民在土地流转和土地增值分配中不能保护自己的利益。首先在土地非农化过程中,农民不得将土地改变用途,农村土地必须经过国家征用,这样地方政府就相当于收回了农村集体土地的所有权和农民的土地使用权,从而将农民排除在农地非农化过程之外。农民只能是土地出让收益的接受者。其次在征地补偿时,虽然农民在承包土地时和农村集体之间存在合同关系,但是这种合同关系同样无法保证农民的主体地位,他们也不可能同政府就补偿标准进行讨价还价。农民也只能是国家规定的补偿标准的接受者。

所以农民完全市场主体地位的不成立使得农民无法参与到农村土地的流转过程中,他们作为各项政策的接受者不能够为自己的合理利益进行辩护,这就是农民利益得不到保护的主要原因。

3、土地使用权的依附性导致农民不具有完全市场主体地位

由于我国法律规定农民不拥有土地的所有权,而只是拥有一定时期的土地使用权,在土地处置方面农民也不能私自改变农业用地的使用用途。这样在实际意义上农民的土地使用权只能算做是残缺的用益物权,它是依附于土地所有权的,因此并不具有独立性。在国家征用土地过程中,这种土地使用权方面的依附性就表现了出来。在这一过程中,国家在把集体土地所有权收归国家所有的同时也将农民的土地使用权收回。这是因为农民的土地使用权是基于农村集体所有这一前提的,一旦这一前提不成立,那么土地使用权也将随之不存在。

由此可见,国家在征用土地过程中实际上是用行政权力在重新配置农村土地使用权,变农民拥有土地使用权为国家所有。农地非农化实质上是代表国家行使权利的地方政府和农民争夺土地使用权的过程。地方政府之所以要收回土地使用权则是因为出让土地使用权可以获取金额巨大的土地出让金。总而言之,土地使用权的依附性是农民无法保护自身利益的根本原因。

4、土地使用权的时间限制影响其独立性

在我国社会主义公有制这一前提条件下,农民不可能拥有土地的所有权,但是如果农民拥有的土地使用权的使用期限足够长的话也能够在一定程度上改变土地使用权的依附性。因为土地的使用具有排他性,如果在较长时期内农民拥有土地使用权,那么也就在较长时期内排除了他人使用该土地的权利,这种长期的使用排他性也可以使其使用权具有相对独立性。但是我国法律规定农民承包土地的使用期仅为30-50年,这种短期性并不能保证农民土地使用权的独立性。所以我国农村土地使用权的期限性是农民利益得不到保护的更深层次原因。

综上所述,本文得出的结论是:城乡结合部农民利益无法得到保障的表面原因是农民在利益博弈过程中处于弱势地位,主要原因是农民不具有完全市场主体地位,根本原因在于农村土地使用权的依附性,而更深层次原因则是农村土地使用权的短期性。

三、土地流转过程中的创新机制

我国农村土地目前还不能合法入市流转,如果农村集体被动地等待政府部门征地,那么农民只能获得金额较少的补偿金。在利益面前,有些农村经济组织也开始主动寻求改变,他们甘冒风险,希望通过各种途径绕过农用土地流转限制等规定,实际上是在变相地流转集体土地以增加农村集体和农民的收入。但是这种灰色方式也扰乱了正常的市场秩序。 最近一段时间人们争议颇多的“小产权房”就值得我们从制度变迁角度给予必要的关注。“小产权房”主要是指在集体所有的土地上建造的未经过政府部门规划批准,也未缴纳土地出让金等费用向集体组织以外人员销售并且其产权证不是由国家房管部门颁发而是由乡政府或村委会颁发的房屋。由于国家规定在农村集体土地上建设的房屋只能向本集体组织成员销售,而不能向本村成员以外的人员销售,所以这种“小产权房”不能办理土地使用证、房产证等。为绕开这一规定,农村组织也进行了各种“创新”,如村集体给房屋购买者颁发荣誉村民证书,签订长期物业使用权转让协议等。但是所有这些毕竟都没有得到国家相关部门的认可,因此存在很大的政策风险。由此可见我们必须通过正常途径在现有制度框架下实现土地流转方面的创新。

最近几年以来,各个地区也都在积极探索适合本地区的土地流转模式,如南海的“股份合作制”方案,嘉兴的“以土地换保障”方案,芜湖的“三级联动”方案。可以说这些模式都是基于自身经济发展状况而进行的有益探索,从总体上来看,“土地股份制”方案是现阶段土地流转模式创新的主旋律。“土地股份制”主要是指将股份合作制引入农村集体土地的经营体系而形成的一种新的土地产权结构和运行机制,其核心思想是将农村集体经营资产和集体土地进行折股量化,农民依据其持有的股份数额参与年终分红。这种模式有其合理性,但也存在局限性,如没有解决用途转变这一难题,没有解决土地开发的问题,没有合理的退出机制等。

本文在吸收前人成果的基础上,基于前面的原因分析,提出了一套新的土地流转方案:

第一,延长土地使用权。政府可以赋予农民对于土地的长期使用权或者永久使用权,以增强土地使用权的独立性,并承认土地使用权可以参与社会财富的分配。

第二,确立农民的完全市场主体地位。这样就能使农民在土地流转和土地补偿标准制定方面享有平等参与权。

第三,允许农村集体土地改变用途,从而改变城乡“二元”土地制度现状,但是政府监管部门必须加强监督监管力度。

第四,当政府因为公共利益必须占用农村土地时,农村集体和农民应当以平等地位参与谈判,政府全权负责对农民的安置和补偿。

第五,当需要占用农村土地时,首先农村集体土地和农村集体经营资产折价入股,并组建股份合作公司。然后该公司将出让土地使用权所得到的土地出让金投资到该企业,也就是让土地使用权参与社会财富创造过程。同时政府通过基础设施的投资,使得该土地实现增值成为可能,因此政府的土地所有权也参与社会财富的创造过程。这样企业实现的利润分配首先按照农村集体的投资额给予其一定的分成,然后再给予政府同等份额的分成,剩下的利润归企业所有。这样政府、农村集体和企业分别依据土地所有权、土地使用权和资金参与了社会财富的分配。在企业运营决策方面,三方各拥有一票投票权,重大决策投票时任何一方都拥有一票否决权。在企业面临破产时,政府收回土地所有权,农村集体收回土地使用权和土地出让金,而企业负责把占用的土地恢复为耕地,如果不能恢复,则由三方协商,由企业做出赔偿。另一方面,农民的社会保障也由三方共同承担。

第六,如果房地产开发公司要占用土地,则在该地块开发项目中,同样由政府、农村集体和公司组成项目开发部。等项目开发完毕后,农村集体获得土地出让金以及利润分成。政府也得到相同份额的利润分成。对于房地产增值部分也可以在三者之间经过协商分配。

这种新的模式不仅解决了土地流转过程中的用途限制问题,还对土地的开发给出了具体的操作步骤,同时它对相应的退出机制也做了说明。这种模式不仅坚持了国家的土地公有制,还保护了农民的土地使用权,真正做到了在现有制度框架下保护了农民利益,也必定会对我国经济发展和城市化进程有重要意义。

:

[1]赵冈,陈钟毅.土地制度史.新星出版社.2006.7.

[2]廖小军.中国失地农民研究.社会文献出版社.2005.11.

[3]刘爱军.农地产权厘定是保护农民合法权益的基础.社会主义经济理论与实践.2007(4).

[4]王成艳,岳茂锐,孔玲.城乡统筹下的农地非农化制度改革.农业经济导刊.2007(4)