太原市土地非农化与经济增长关系研究

关键词:太原市 增长 土地非农化

论文摘要:利用历年的土地及经济统计资料,对非农化与经济的相关关系、非农化与GDP增长的弹性系数、非农化对产业结构的影响及其变化进行的定量分析。

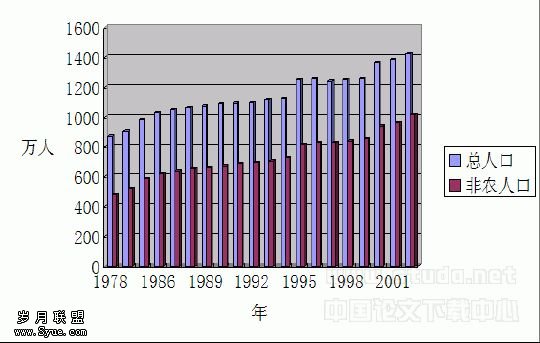

1太原市土地非农化的

(1)1997年-1998年:非农建设用地加速侵占农用地阶段。进入20世纪90年代后,太原市开始出现经济技术开发区与小区建设热,特别是邓小平同志“南巡”讲话后,更是达到高潮,开发区既有国家级、省级的,也有市、县、乡镇级的,几乎每个县(市)均建立了开发区。各种区的开发区过多过滥,不顾主客观条件的盲目建设占用了大量良田。1997年-1998年太原市非农建设用地增加13 860 hm2,年均增长速度为15%,其中有77%来源于农用地。太原市1997年-1998年GDP总量583.2亿元,固定资产投资总量为191.675亿元,年均增长速度为6.8%,占GDP总量的31%,与非农建设用地量增长率差距较大,说明1997年-1998年兴起的“房地产热”、“开发区热”,虽然圈占另外大量土地,但很大部分没有实际投入建设。从而使该时期全市大量土地浪费,第一产业GDP也从1997年15.56亿元下降到1998年的15.27亿元。

(2)1999年至今:非农建设用地控制强化阶段。面对20世纪90年代后兴起的“开发区热”导致农用地递减的严峻形势,为了严厉打击土地闲置、撂荒、以及乱圈地行为,国家于1994年7月4日国务院第22次常务会议通过了《基本农田保护条例》对耕地资源的保护作出了详尽规定,1997年4月15日中共中央,国务院发布了《关于进一步加强土地管理,切实保护耕地的通知》,1999年1月1日起颁布了实施新《土地管理法》,突出对农用地的保护。据统计2002年和2004年太原市共增加农用地1.65万hm2以解决国家粮食安全和社会生态安全问题。建设用地以年均12.4%的增加速度稳步增加,2002年固定资产是2002年的1.5倍,闲置土地得到一定程度的集约利用。

2太原市土地非农化与经济发展相关分析

2.1非农化水平与经济总量关系分析

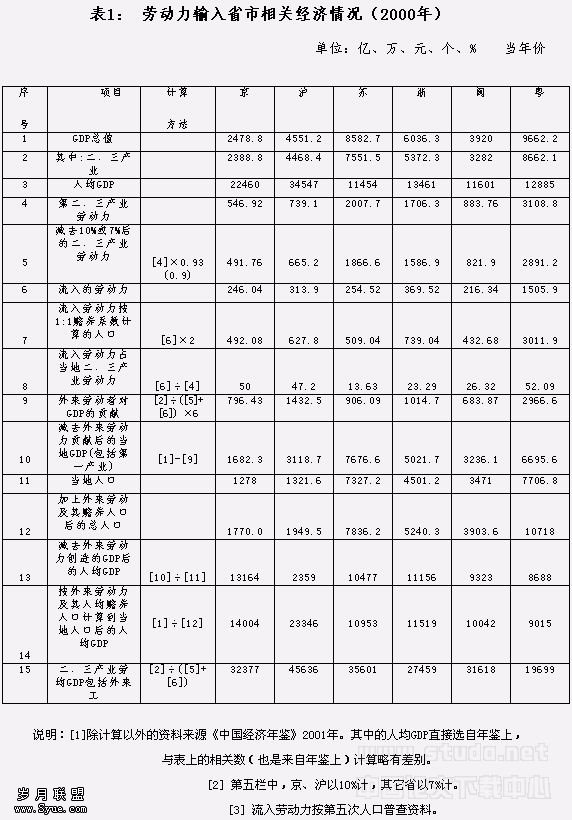

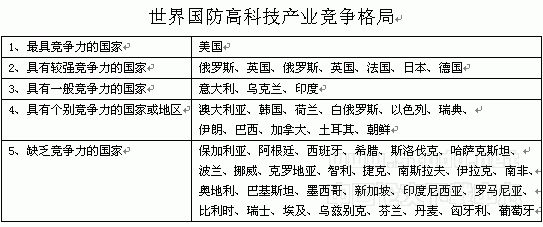

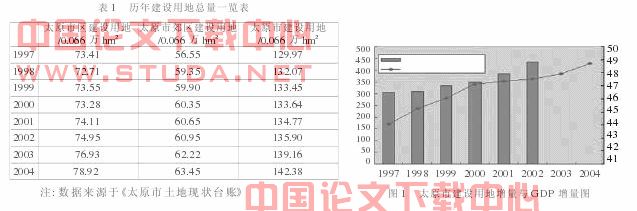

2.1.1全市建设用地总量与经济总量关系分析见表1。

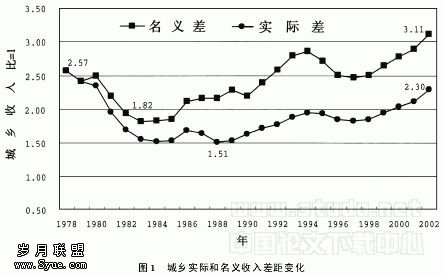

太原市市区建设用地从1997年的4.846 38万hm2增加到2004年的5.210 04万hm2,7年间增加了3 636.6hm2,年均每年增加521.4 hm2,年均增长率为1.04%。这种用地扩张速度远远低于国内外的其他城市扩张速度(深圳市1979年至2000年增长速度为27.6%)。同时,太原市GDP也从1997年的304.48亿元增长到2002年的433.64亿元,年均增长率为14.7%,太原市建设用地每增加0.066万hm2就拉动32.70亿元的GDP增长,太原市经济的高度增长与土地利用有着十分密切的关系。见图1。

在SAS专业软件的支撑下,笔者对1997年-2002年太原市国内生产总值与建设用地总量进行分析,两者之间呈现明显相关关系,Pearson相关系数达到0.974,并且积差检验结果达到了0.01的显著水平,建设用地总量与GDP总量呈现高度正相关。由于政策上和发展时序上的落差,市区内外建设用地的增长和利用模式差异较大。1997年-2004年间,建设用地面积有55%分布在市区内,城市及建制镇所占比重最大为25.54%,次之为工矿用地占市区总建设用地面积的21.73%;市区外建设用地占总量的45%,居民点所占比重位居第一的为31.85%。由此可以看出:①市区内外建设用地面积有一定差距,但不是很大,说明城镇用地的发展已经由市区内向市区外转移,后期建设用地的增量以市区外的增长为主;②市区外建设用地效益明显低于市区内建设用地效益,说明市区外建设用地扩张是粗放型经营模式,今后发展应提高利用率,更深挖掘潜力。

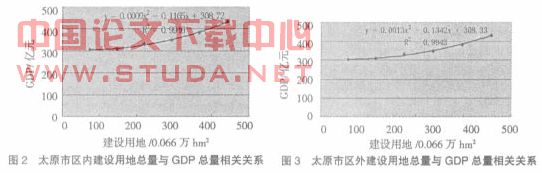

以建设用地累计总量为自变量,以GDP总量为因变量,进行二次曲线回归模拟。见图2,图3。对于市区内而言,建设用地增长与GDP增长相关关系明显(R2=0.994 6),市区内建设用地每增加0.66万hm2,GDP平均增长3.77亿元。市区外建设用地总量与经济总量之间同样存在明显的相关性(R2=0.994 3),然而,土地增长带来的经济效益远远低于市区内,建设用地每增加0.66万hm2,GDP平均增长1.82亿元。进一步证明前面所述市区外的土地扩张是粗放型经营模式,但同时也说明太原未来发展潜力主要集中于市区外,非农化水平的提高促进经济高速发展。

2.1.2非农化水平与GDP增量相关关系分析

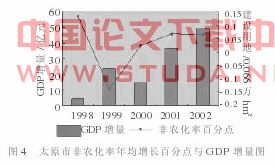

经测算,非农化率百分点增量与GDP增量之间的相关系数为0.57,检验结果只达到0.05的显著水准,呈现出弱相关性。受宏观经济背景以及政策因素的影响,太原土地非农化率具有强波动性特点,同时由于伴随新项目上马拉动的建设用地增长,其经济效益需要一定时间建设运营后才能体现,由此导致土地非农化率与GDP之间的相关性并不明显。见图4。

进一步分析可发现,非农化率的波峰与波谷与GDP增量的波动变化在时间上存在超前对应关系,大致为1~2年时间。这一方面说明GDP增长曲线相对非农化率增长曲线在时间上具有滞后性,同时也表明非农化率的提高对经济增长有促进作用。

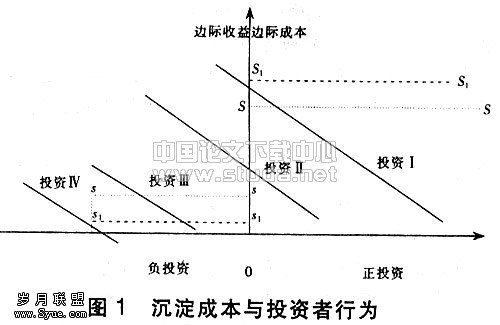

2.2土地非农化弹性系数分析耕地非农化率与GDP增长率的相对弹性是指GDP增长1%需要转化为非农地的耕地的百分率,在数值上等于土地非农化率与GDP增长率比。表明在既定的政策下,经济的相对弹性低,说明集约度高,反之说明集约度低。

土地非农化率与GDP增长率的相对弹性反映出太原市建设用地的集约利用水平不高并呈现明显的波动性。1997年-1998年太原市土地非农化率与GDP增长率的相对弹性呈上升趋势,1997年的相对弹性为0.52,即GDP增长1%需要0.52%的农用地转化为非农地,而1998年的相对弹性上升到10.54,并且达到6年中的最高点。1999年的相对弹性下降为0.27,但随后的3年中,仍保持上升趋势,2002年为1.40。这表明太原市建设用地粗放型经营没有得到改善,集约利用水平在不断下降,应该引起重视。

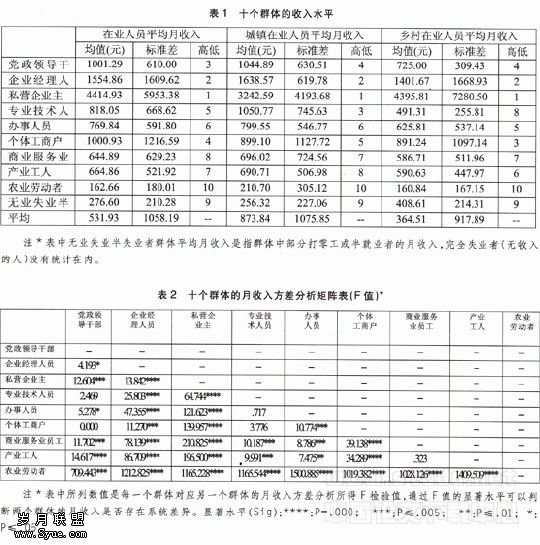

3土地非农化对产业结构的影响

根据国际经验,越是发达国家,第三产业国民生产总值的比重和第三产业就业人口占全部就业人口中的比重越大。随着经济发展,太原市产业结构将会顺应世界趋向,逐步建立起完善的第三产业体系,促使原有产业结构的“一、二、三”先转向“二、三、一”再转向“三、二、一”模式。产业结构的调整,势必需要城市土地利用结构做出相应的调整,第一产业的农业用地逐步向第二产业用地类型和第三产业用地类型转变,农用地非农化过程就会保持停滞状态。

库兹涅茨在20世纪50年代提出一个假说:收入差距先是不可避免地随着经济发展而不断扩大,但当后者达到某一水平,就会出现转折——收入差距不断减小,这种倒U型关系被称为库兹涅茨曲线。土地非农化过程也存在类似库兹涅茨曲线倒U型关系,随着经济的发展,非农化率呈现先减小后增大再减小的趋势。

典型的Kuznets曲线的数学模型为:

Y=β0+β1x+β2x2+s

式中:y:污染物排放量或人均污染物排放量;x:人均GDP;

β0,β1,β2:待定系数;s:随机误差项。

根据本人所研究的内容,设y为农地损失率,x为产业结构调整系数。农地损失率为农地非农利用的数量占年初农地数量的比例。产业结构系数一般为三次产业在国民经济中的比重表示。但是由于太原市进入化阶段,第二、三产业在GDP中的比重占绝对优势,农地占GDP的比重较低,产业结构调整主要是在二、三产业之间转换。因此,产业结构调整系数x为第三产业与第二产业产值之比,反映第二产业向第三产业转变的程度。