浅析农村土地非农化开发对农民权益的影响——对北京市大兴区的实证调查与思考

随着大中城市与部署区化、城市化和化进程的加快,集体土地开发利用的规模进一步扩大,速度进一步加快,由土地引发的失地农民权益问题凸现出来。本文通过重点对北京近郊大兴区农村集体土地非农化开发利用的基本情况、主要问题的调查、分析,探讨解决失地农民权益实现的政策性思考和建设。

一、农村集体土地开发利用方式

在农村集体土地开发利用过程中,北京市大兴区各镇因地制宜地采取了多种形式的土地开发利用方式。从开发利用效益与农村集体、农民的利益关系角度分析,大致可以归纳为以下几种:

1、一次征地,补偿安置

目前,这是农村集体土地开发利用的主要形式。基本做法如下:一是按国家征地政策给予村集体每亩2万元(有的略高一些)的一次性土地补偿和相应的青苗及地上物补偿;二是对符合条件的农村人口实行农转非;三是对农村适龄劳动力进行就业安置,对自主就业的,实行政策扶持;四是对征地超转人员(男59岁以上、女49岁以上和病残不能安置工作的农转非人员)由民政部门按月发放生活费。

2、合作开发,共同受益

村集体以评估后的土地入股,与合作开发,一般采取保底分红的方法,村集体并不参与直接的经营管理。如黄村镇鹅房村,1994年74亩地按评估价300万元(约定5年——评估,现已增直到约800万元)、占10%股份入股,与天普太阳能公司合作。年保底分红20万元,实际分红50-60万元,每亩土地年均收入达9460-10810元。

3、股份合作,按股分红

在村集体组织内部将土地划股到人,年终按股分红,如旧宫镇集贤一村,凡属具有本村集体经济组织成员资格的人员均享有土地股权的农民,除享受按股分红外,可以承包集体0.8亩土地,承包期限10年;可以少承包,也可以不承包,但不能多包,不承包土地的股民只享受按股分红;对享有土地股份的家庭,今后新增人口可分给土地股,享受按股分红,但没有承包经营土地的权利;对享有土地的农民,男年满60岁,女年满50岁的,除享受土地股分红外,集体每月每人发放退体金150元;土地股份没有继承权,对死亡的、农转非的以及因触犯刑律被判处刑罚的人员,股份由集体收回并停止分红(犯罪人员待刑满释放后按新增人口处理)。

4、长期“租赁”,永久受益

为解决工业项目用地与农民不愿永久性放弃土地的矛盾,榆垡镇于2002年1月成立了土地基金会。其基本做法是:用地单位将土地出让金和补偿费采取会费的形式入会,作为土地基金;被占地村集体将所占土地入会。入会村队与土地基金会签订永久性土地使用合同,并授权基金管委会代表行使所属土地的所有权、经营权和使用权、村队只享有土地永久收益权,土地基金会统一对土地进行招商、融资、开发级建设。基金会以每年每亩1500元的价格兑现给农民土地“租赁费”,并根据社会和经济的情况分阶段增加比例,保障其永久性收入。土地基金会这种形式有效解决了建设项目用地难、农民增收难、基础设施建设资金难等几个突出问题。

5、自主开发,租赁经营

在规划的镇工业区内按项目办理占地手续后,由镇村联合进行土地一级开发,把土地租给入区企业。如旧宫镇,镇政府成立开发公司,投资5000万元完成3600亩土地基础设施建设。2001年,先后有15个项目入区,以租赁土地的方式建厂生产。镇与被占土地的旧宫四队协商,确定了租金和分成标准;镇开发公司开始以每年每月6000元的价格租给企业,此后每年租金递增10%,直至每亩租金10000元封顶。租赁期限为50年。所收租金返还村集体的数额,每一年为每亩2000元,第二年为3000元,第三年以后每亩4000元,直至20年期满再根据土地市场价格进行调整。按20年经营收益看,村集体每亩土地可实现租金收入7.7万元。

6、先买后“租”,分步到位

长子营镇工业区为了降低入区企业的前期开发成本,对20家入区企业,在先行买断土地所有权、交齐土地出让金的前提下,在支付给村集体的土地出让收入时,采取分段支付、逐步到位的方法。前三年按每年、每亩400-500元、第四年一次交清。由镇土地基金会协调企业与村集体的利益分配关系。还约定根据企业对当地税收贡献大小,调整实际支付的土地“租”、买价格。

二、农村集体土地的开发对农民权益的影响

农村集体土地的开发利用问题,既是工业化、城市化、现代化进程中不可逾越的课题,又是困扰基层实践的现实难题。正确地认识和分析产生这些矛盾和问题的深层次原因,有助于我们从根本上寻求解决矛盾和问题的思路、途径和办法,更好地保护农民的经济权益。

1、对农村集体土地所有制认识的缺位和错位

在土地的所有权、特别是实现形式上不能正确地认识和处理土地国家所有与农村集体所有的联系和区别。有的把土地的国家所有与集体所有混为一谈,在农村集体土地的开发利用方面,表现为政策标准单一、操作方法简单、程序缺乏民主透明;有的虽表面上承认土地的集体所有,但在利益问题和关系处理上不能正确、平等地对待农村集体和农民的要求和利益,农村、农民在利益的实现和保护上处于弱势地位。

2、地方政府在集体土地开发利用政策上缺乏灵活性

目前的突出问题是地方政府对农村集体土地的开发利用政策缺位,在实际工作中缺乏创新。在研究和解决实际工作的矛盾和问题时,大多只能单一地套用国家项目征地的政策和办法,未能结合自身实际创造性地、灵活地贯彻落实国家宏观政策,地方缺乏针对性和务实性;在农村集体土地规划、空间布局和开发模式上,地方政府未能把所追求的工业化,城市化发展目标与区域经济的协调发展,特别是农村经济的发展、农村劳动力的转移和农民收入的增加统筹考虑起来;只关注和解决土地补偿价格、补偿方式和农村劳动力安置等近期利益,缺乏对农民失地后的社会保障等长远利益的思考。

3、土地开发利用效益与农民所能享受到的利益关系不对称

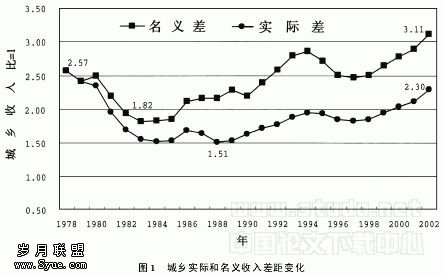

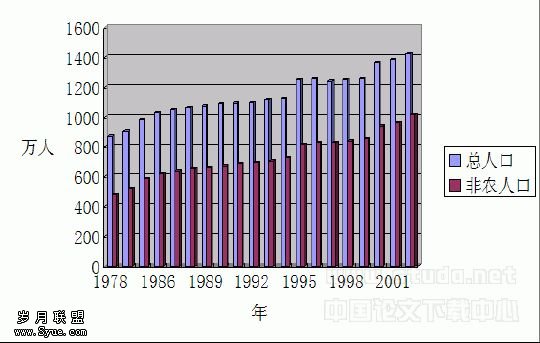

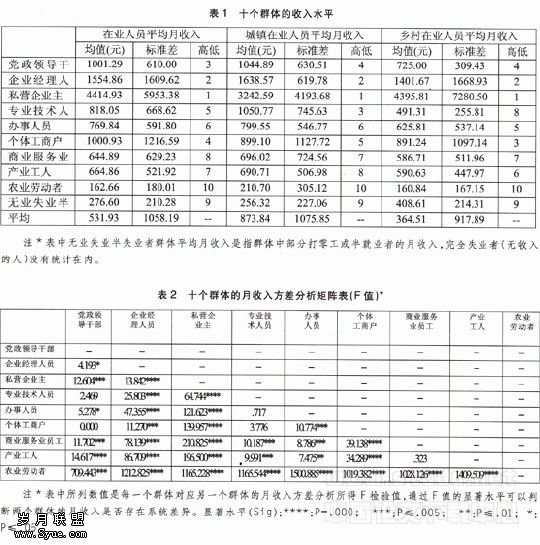

从农村集体土地开发利用直接或间接引发的矛盾和问题看,其问题的核心是土地开发所带来的利益分配关系的不对称。主要表现为;土地市场尚未建立,土地的补偿标准和价格缺乏规范,农民与农村集体在土地所有权的实现上处于被动地位,缺乏土地价格确定的主动权和选择权;农村集体和农民在利益上不能合理地享受到土地开发所产生的更多的土地增值;补偿资金的使用、分配缺乏规范的引导和管理;部分转非、转居农民还未能享受到与城镇居民同等的福利待遇和保障。这种利益的不对称不仅严重侵害了农民的切身利益,加剧了城乡差别,而且对农村的整体发展和社会稳定以及城乡一体化的发展带来了一系列消极影响。

4、集体土地的开发、利用、管理缺乏规范当前,在农村集体土地的开发、利用、管理上,一方面是缺乏规划的硬约束,表现为零散开发、配套不够、违章不断。另一方面是缺乏制度和管理的软约束,表现为土地价格不能公开、操作程序不够规范、补偿资金使用随意、社会矛盾与利益摩擦加大等。从全区的现状看,发展空间不足与空间利用效益不高并存,发展用地特别是北部地区区域性空间紧张是现实的主要矛盾;土地的实际开发利用结构与实施的“工业主导”发展战略存在明显的不对称。全区2002年1~9月农村集体土地开发利用中,工业用地占12%、商业用地占1.6%、住宅用地则占58%。

三、对农村土地非农化开发的思考与建议

1、建立以农民的根本利益为核心的利益共享机制

农村集体土地的开发利用应建立起以农民利益为核心的、“多赢”的土地利益分配机制。建立农民与社会其他成员平等到的“,利益共同体”,使农民能够参与分享土地开发利用所带来的长远的、稳定的利益。要加快农村股份合作制改革,通过让农民持有股份的方式,把土地补偿资金有效地转化为农村发展的资本金,破解农村长期缺乏有效支持的难题使农民的授益渠道和方式建立在农村经济持续发展的基础上。

2、建立农村集体经济与区域经济间互动、良性的发展机制

在政府、农村集体和农民缺乏现实支撑能力的阶段,要发挥农村集体经济组织对农民的组织、管理、服务和保障的功能。通过政策调整来调动和保护农村集体经济和农民发展的自主地位和积极性,给予集体经济留有发展空间和自主权,让农村新型合作经济的发展参与融入到全区工业化、城市化的进程中,使区域经济社会的发展与农村合作经济的发展一体化,形成政府--集体-农民间参与、互动的土地开发机制,最终通过农村集体经济与区域经济社会的协调发展来有效解决推进工业化、城市化进程中的矛盾和问题。

3、进一步引导、规范农村集体土地开发利用行为

按照城镇发展梯次推进、产业发展链条积聚的发展和趋势,引导和规范产业发展的目标、阶段、重点和区域布局,突出区域优先发展的产业选择和次序。现阶段,城乡结合部和小城镇地区就应有序退出第一产业,突出发展二、三产业;六环、京开、京津塘沿线则要作为全区工业的优先发展区域;东面区域集中时间、集中政策扶持,大力提升第一产业及配套的加工工业。另外,结合区域发展的目标定位,针对土地的区域差异,细化全区和分区域的土地利用规划,规范土地开发秩序,约束各类开发主体行为,避免土地开发市场在功能、价位、程序、管理方面的无序、混乱。

4、加强对土地开发总量和结构的政策调控

大兴区作为新世纪发展空间,应该立足北京“大城市,小郊区”的实际,从总量规模和空间结构两个方面加以政策调控。调控土地开发总量和结构,使土地开发利用更好地服务于“城镇带动、工业主导”的发展方向,建立区域优先的发展次序,让最优的区位、最优的资源发挥现实的最大的效益,避免区域内镇域间非良性、低效竞争。把调控土地开发总量与优选土地开发主体、优化开发功能和结构、提高开发总体效果结合起来,建立现实发展空间和未来发展空间的协调、可持续关系。