改革以来中国的资本形成与经济增长:一些发现及其解释

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

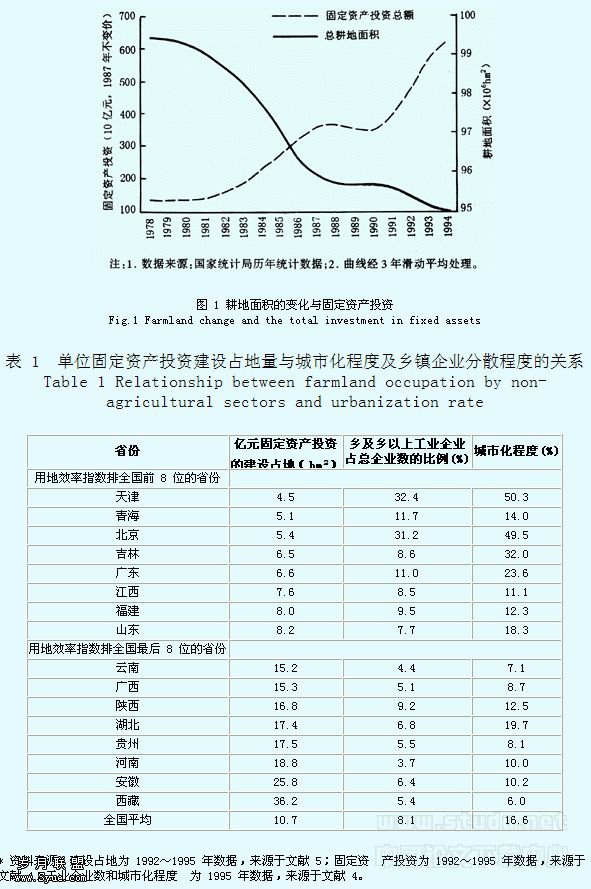

近年来,的高速增长还能不能维持下去的问题正在引起经济学家更多的关注。这些年来的经验表明,中国经济实现高速增长的难度和成本似乎越来越大。而且,如图1所示,1994/1995年以来中国经济的增长速度还出现了显著而持续的下降趋势,尽管增长下降的幅度还值得进一步估算[1]。

更进一步,我们基于官方提供的增长率数据发现,1995年以来,不仅增长率的均值有所下降,而且变异系数出现了更显著的下降。在1979-1994年,增长率的变异系数为0.36,而在1995-2000年则下降到0.13。这意味着经济的高度波动可能已被增长率持续下降的趋势所取代。基于这样的观察,我们有理由怀疑,在“短期”的经济不稳定因素背后,1995年以来经济增长速度的下降很可能反映了某种“长期”因素的制约作用。

为了观察并考察改革以来中国经济增长变动的长期因素,我们在本文计算了改革以来中国的实际资本-产出比率的变动模式,而且我们发现,资本-产出比率的增长率与经济增长率之间存在一个清晰的发散变动模式。我们通过分析进一步懂得,这个发散模式所提供的一个重要的信息是,在中国,资本的形成在很大程度上对经济增长的变动是不太敏感的。这不仅反映出政府的力量在资本形成中依然扮演着重要的角色,而且意味着“资本深化”的加速可能是90年代中期以来中国经济增长持续下降的主要原因。

然后,我们构造了一个简单的理论说明了资本-产出比率变动的主要原因,并在经验上证实了我们的解释的合理性。它也帮助我们认识到,在中国经济增长率呈减速趋势的背后,技术的选择偏差是主要的原因,因为技术选择的偏差加速了资本的深化过程,使资本的边际报酬过快出现了递减趋势。我们的这个发现实际上意味着,中国经济增长在90年代中期以来的持续减速可能是典型的“外延”增长的结果,而不是短期需求波动造成的。短期的需求波动(指需求增长率的变化)应主要理解为经济增长减速的结果而不是原因。

本文结构安排如下:在第2节,我们对改革以来的资本-产出比率的增长率与经济增长之间的变动关系做出经验的描述。第3节提供一个理论的讨论。第4节和第5节是经验的验证。最后是本文的结论。

2经验观察及其含义

本文主要探求这样的长期因素是否存在。要观察这样的长期因素,根据(新古典)增长经济学的分析范式,我们可以选择从观察资本-产出比率的总量指标入手。我们对1979-1998年间中国的实际资本-产出比率及其增长率做了计算(见图2和图3)。如图3所显示的那样,我们发现,在1994/1995年之前,改革显著改变了计划经济原有的封闭的模式,抑制了资本过度积累的速度,廉价的劳动力资源被资本的增长所利用,实现了高速的经济增长。在这一时期,资本-产出比率不但没有上升,反而略有下降(1979-1994年平均增长率为-0.89%)。但在1994年以后,资本-产出比率的确显著而持续地上升了(例如,1995-1998年间的资本-产出比率平均年增长1.92%)[2]。其结果,资本-产出比率更显著上升了。

为了从整体上来解释1978年以来中国经济增长的变动趋势,我们先使用1978-1998年间的GDP的增长率对同一时期的实际资本-产出比率的增长率做了一个回归观察。图4给出了两者之间的“散点”分布,直观地显示出了经济增长率与资本-产出比率的负相关关系。我们所估计出的线性趋势方程为:

(经济增长率)(资本-产出比率的增长率)

()

这个简单的经验观察显示,资本-产出比率的变动与经济增长率的变动方向是相反的。这个发散的模式可以通过比较图1和图3更加直观地显示出来:在经济增长加速的时期,资本-产出比率的变动呈现出减速的趋势;而在资本-产出比率加速增长的时期,经济的增长呈下降的趋势。看起来,我们需要从理论上来解释资本的形成方式与经济增长率的这个有趣的变动模式。

在给出这个变动模式的理论解释之前,我们先来进一步来考察一下资本-产出比率的变动与经济增长率之间的这个变动模式对资本形成速度有什么含义。为此,我们再回到“资本-产出比率”的增长率上来。在利用1978-1998年中国经济的数据计算“资本-产出比率”的增长率时,我们使用了这样的增长率定义:

这里,和分别代表资本存量和产出水平。下标表示即期,表示前期。符号“^”代表“增长率”。上面的计算公式可以帮助我们来探讨我们所估计出的经济增长率与资本-产出比率增长率之间的那个经验方程对资本形成速度的含义。首先,根据估计方程,我们知道,若上升,则下降。根据我们定义的资本-产出比率的增长率公式可知,在上升时若要下降,那么,至少不应有上升的压力,即可以下降或者不变。其次,同样根据估计方程,我们知道,当下降时会上升。而依照我们上面给出的资本-产出增长率的定义可知,在下降时若要上升,至少不应有下降的压力,换句话说,可以上升或不变。

上述简单的讨论对中国的经济增长变化却有重要的含义。因为资本存量的变动是投资的结果,因此,我们对经济增长率与资本-产出比率的增长率所估计出的方程显然是有理论意义的。粗略地说,相对于经济增长率的变化,资本存量的变动似乎基本是稳定的。也就是说,资本形成的速度对GDP增长率的变动是比较迟钝的:当经济增长加速时,资本的形成速度并没有相应地加速,从而资本-产出的比率下降了;而当经济增长下降时,资本的形成并未减速,结果资本-产出的比率上升了。这也是资本-产出比率在经济增长率持续下降时依然可被观察到上升的基本原因。

3理论解释

那么,为什么我们在中国的改革后时期会观察到资本形成的这个时间变动模式呢?为了解释这个模式,我们需要寻求资本-产出比率这个总量指标变动背后的“生产理论”,因为在理论上资本-产出比率的变动应该在微观上反映该经济的“生产方式”的变动。为此,我们求助于索罗(Solow,,1960,1962)以及丹尼森(Dension,1967)等人后来发展起来的所谓“增长的核算”框架来帮助说明资本-产出比率变动的这个微观基础。

首先,给定一个规模报酬不变的库布-道格拉斯结构的生产函数:

(1)

其中以,,分别表示产出、资本存量和劳动,为资本的产出弹性。另外,假定技术

进步为中性,变化率为常量。我们从(1)式很容易推导出“人均产出”()的增长方程。例如,对(1)式的两边除以,我们可以得到“人均”的总量产出函数:

(2)

为了推导出资本-产出比率变动背后的“技术因素”,让我们首先来资本-产出比率()。我们知道,资本-产出比率()实际上可以写成“资本-劳动比率”()和“人均产出”()的商,即:

(3)

将此表达式(3)代入上面的资本-产出的定义中去,我们就得到了用资本-劳动比率表达的资本-产出比率:

(4)

现在再对(4)式的两边取对数并将对数表达式变换成“增长率”的形式(我们还用符号“^”表示增长率,另外把A的增长率定义成“全要素生产率”(TFP)的增长率),我们就会得到一个简单的关于“资本-产出比率”的核算方程:

(5)

在新古典生产理论的假设条件下,(5)式清楚地表明,资本-产出比率的变动是资本-劳动比率(即人均资本或者称为“资本装备率”)变动的贡献和全要素生产率(TFP)的变化率之间的“差”。因此,对我们所关注的中国经济增长问题而言,我们显然需要将注意力放在改革以来资本-劳动比率和“全要素生产率”(TFP)发生变动的时间模式上来。

根据上面的表达式(5),现在就可以给出我们对资本形成相对于经济增长表现出“迟钝”的基本解释。假设投资不断增长,并且假设投资的增长能够持续有效地驱动更多的劳动投入生产过程以致于资本-劳动的比率没有上升的压力,这时候,根据(5)式,除非TFP在不断恶化,否则,资本-产出的比率并不会随着经济的增长而上升,因为进入资本的增长被劳动的增长所匹配。在这种条件下,我们就可能观察到经济的高速增长并没有伴随着资本-产出比率的显著上升,即使这种增长主要还是依赖要素投入的增长来实现的。对一个资本稀缺而劳动富裕的经济来说,这意味着,只要技术效率(TFP)不断改善,技术的选择不过分朝资本替代劳动的路径偏差,经济的增长仍有更长的持续性。

相反的情况是,技术的选择出现了不断朝资本替代劳动的路径偏差。在这种情况下,投资的增长导致资本-劳动比率的上升,出现了所谓的“资本深化”过程的加速趋势。结果,由于资本的增长持续快于劳动的增长,导致资本的边际回报出现递减趋势,最终导致到经济的增长速度下降。在现有的里,这正是增长的“外延假说”所针对的情况:一旦出现过快的“资本深化”,或者说经济中的资本密集度持续上升,那么,经济增长的速度就会因为投资的边际回报递减而下降,甚至经济会最终出现衰退。我们猜测,正式因为这个原因,所以我们观察到中国经济在增长减速的情况下反而伴随着资本-产出比率的上升趋势。其实,根据我们的上述解释,这个经验观察背后的因果关系是,过快的“资本积累”导致了资本的边际回报率的持续下降和经济增长的减速。

4经验证据

以上的理论分析表明,观察改革以来的技术变动路径是否出现“偏差”以及何时出现了“偏差”对于证实上述理论解释的合理性是至关重要的。不过,我们在本节将经验考察的重点集中在部门,这是因为工业部门的增长是中国经济增长的主要贡献者,工业的增加值(工业GDP)占全部GDP的70%[3]。所以,观察工业部门的技术选择路径对于理解中国经济增长速度的变动模式是有典型意义的。至于工业部门的TFP的变动情况,我们在本文不作重点的考察,原因是,虽然在新古典的方法里对技术进步做了外生的处理,但是在经验上,技术的进步与技术选择的路径是非常相关的。资本-劳动比率的上升往往也会导致TFP的增长减速,这在我们的另一项研究(张军和施少华,2000)以及谢千里、罗斯基和郑玉歆(1995)的实证研究中都已得到证实。所以,我们在本文集中于对资本-劳动比率的考察。

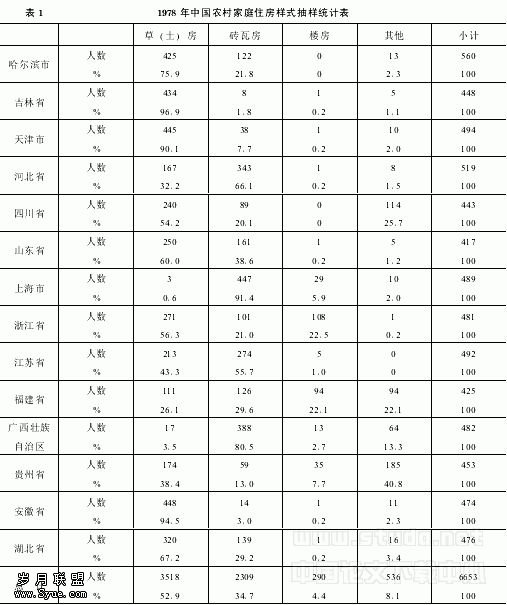

为了观察中国不同所有制工业部门的资本-劳动比率的变动,我们在表1利用所获得的官方数据并给出了1980-1996年国有部门、集体部门和大中型部门的资本-劳动比率及其增长率。在计算资本-劳动比率时,我们这里分别使用了官方公布的名义值资本数据和按固定资产价格指数平减的实际值资本数据[4]。显而易见,在1980-1996年间,特别是80年代后期以来,无论是国有企业部门还是集体企业部门都经历了资本-劳动比率的持续而显著的上升趋势。但是,值得注意的是,集体企业部门的资本-劳动比率上升得比国有部门更快,而且无论是按名义值计算的资本-劳动比率还是按实际值计算的资本-劳动比率,结果均为如此。这说明,集体企业部门在20世纪80年代后期以来实际上经历着非常迅速的资本深化过程。考虑到的“乡镇企业”是集体部门的主要涵盖对象,这个结果的含义就再清楚不过了,那就是说,乡镇企业的资本-劳动比率实际上在快速地上升。

我们的这个观察结果与现有的一些研究也是一致的。例如,陈剑波(1999)的研究也发现,80年代中后期以来(特别是进入90年代),乡镇企业的开始表现出了令经济学家不能完全预料的变化和特征,那就是它的技术选择路开始出现偏差,它的技术变化并没有如正统的理论所期望的那样沿着技术中性或节约资本要素的路径发展,相反,资本的密集度却有不断提高的趋势。在陈剑波的数据里,乡村两级企业在1978-1996年间经历了资本-劳动比率以及平均资产规模的显著上升(见表2)[5]。

除了国有企业部门和集体企业部门之外,在表1我们还计算了大中型企业的资本-劳动比率的增长率。结果显示,大中型企业部门的资本-劳动比率的增长率明显低于国有企业和集体企业部门。出现这个结果的一个原因自然是,在改革初期,大中型企业本身已具有相当高的资本-劳动比率并始终保持着与小型企业在资本-劳动比率上的差距。例如,我们在计算中发现,在1980年,大中型企业部门的资本-劳动比率几乎是集体企业部门的7倍。众所周知,由于计划经济体制和长期执行的重工业优先发展的策略,在大多数工业部门,国有企业不仅规模大而且装备了资本非常密集的技术。但是,由于集体部门的资本深化速度非常快,所以到1996年,集体部门的资本-劳动比率已经上升到大中型企业部门的1/4。当然,大中型企业的资本-劳动比率仍在增长,不然的话,按照现有的增长模式,集体企业部门在资本-劳动比率上很快就会赶超大中型企业。

不过,我们想指出的是,乡镇企业的资本-劳动比率的快速上升并不是主要因为乡镇企业面临的劳动力价格上升过快(陈剑波,1999;大琢启二郎等人,2000,中文版,第9章)。而是一个需要从工业组织/市场结构的角度来解释的问题。为此,我们曾发展了一个简单的“过度进入”的概念框架来解释转轨中的工业组织的结构特征(Hallagan and Zhang,1998;张军和哈勒根,1998)。我们模型的含义是,由于特定的财产制度和需求环境,特别是地方政府的介入,乡镇企业向工业部门的进入遵循了“古典竞争”的特征,从而导致过度进入和不断升级的投资。根据这一解释,不断提高的资本密集度主要不是劳动力实际价格的上升或上升过快的结果,而是乡镇企业部门过度投资和过度进入的产物。

诚然,在70年代后期到80年代中期之前,乡镇企业的技术来源还主要还是依赖于与国有企业的非正规途径而获得的。国有企业淘汰的设备以及来自于国有企业的工程技术人员成为乡镇企业获得技术的重要来源。因为如此,乡镇企业实际上选择了劳动高度密集的产品的生产。典型的情况是,乡镇企业与国有企业不同,它往往不是生产许多产品,而是集中单个产品的生产,而大多数产品的生产是向城市国有企业分包来的(Naughton,1995,p 155;陶友之,1988)。然而,这种分包关系并没有演变为稳定的分工和合作的契约关系。不仅如此,在一些乡镇企业发达的地区,乡镇企业试图减少和摆脱对国有企业依赖的动机非常强烈。据江苏省社会院的调查发现,在无锡乡镇企业的工业总产值中,向城市国有企业的分包所占的比重在1981年超过了70%,而在1985年下降到了21%[6]。

事实上,在80年代中后期,作为政策,虽然政府鼓励乡镇企业与国有企业进行广泛的所谓“横向联合”,但是这个努力并未得到乡镇企业的积极响应,最后以失败而告终[7]。而如果没有与国有部门之间形成特定的分工和合作的稳定契约关系,那么,乡镇企业的进入在事实上就成为了国有企业的竞争对手。我们认为,认识到乡镇企业与国有企业两大部门的这个进入-竞争关系对于解释乡镇企业部门快速的资本深化是非常重要的。为国有企业与乡镇企业的竞争方式提供任何理论的解释并不是本文的目的,相反,我们希望为这个竞争方式提供一些经验的描述以帮助说明乡镇企业的资本-劳动比率快速上升的基本原因。

为了描述这种竞争方式,首先我们必须指出,乡镇企业的大规模进入并不能简单地和孤立地用乡镇企业较之国有企业的“比较优势”来解释。由于在80年代初期,计划经济体制下的种种扭曲还存在,乡镇企业的进入既可能是因为它们有较之国有企业的所谓“比较优势”,也可能是对要素和产品市场上现存的一些经济扭曲的理性反应。具体而言,在一些国有部门留下的未被满足的需求场合,乡镇企业的进入有助于矫正过于重化的产业结构和产品结构。在这些劳动非常密集的生产领域,乡镇企业的确发挥了它们在利用廉价劳动力方面的比较优势。

而在另外一些场合,如纺织业,乡镇企业的进入则更可能是因为被扭曲的高利润环境所吸引,而且它们的进入实际上争夺了国有企业的产出和利润。世界银行出版的中国企业改革的研究报告(Byrd,1992)提供了反映80年代中国工业组织结构特征的一些背景资料。例如,中国的纺织行业典型地表现出了多种所有制和不同规模的企业并存的组织格局。尽管有大量的国有大型企业,但80年代初,在17100家纺织企业中,有2/3的企业为地方小企业,仅有1/3隶属于纺织工业部和地方政府的纺织工业局。这当中,国有企业为3261家,城市集体企业2314家,国有与集体联营以及与香港企业合资的有66家(Sabin,1987,p231)[8]。但是,在这种情况下,乡镇企业的进入是否在总体上提高了经济的效率,似乎是不能肯定的[9]。不仅如此,由于过度的进入和竞争,该部门的赢利能力实际上恶化了。诺顿(Naughton,1995,p.159)曾经分析了乡镇企业进入纺织业的情况。他发现,由于乡镇企业过度使用了劳动力,其生产并不比国有企业更有效率。因此他也倾向于认为,在一些制造业部门,乡镇企业的进入和增长实际上可能恶化了社会福利的水平。

对于前一种情况,虽然乡镇企业发挥了比较优势,但是由于乡镇企业之间的竞争非常严厉,而且更重要的是,由乡镇企业的社区产权的性质所决定,这种竞争往往带有典型的“新古典调整”的特征:一个新的市场机会将迅速诱导大量的模仿者进入,价格和边际利润随之下降,直至市场饱和,利润趋于为零,出现均衡(Byrd and Zhu,1991)。这种竞争虽然会导致效率的一次性改善,但由此形成的工业组织则毫无疑问缺乏持续的和动态的改进机制(如创新、重组、稳定的买卖关系和信誉等)。

在与国有企业直接竞争的场合,由于国有企业部门,特别是大中型企业部门的资本装备水平比较高,所以乡镇企业必然面临如何能跨越较高的市场进入壁垒的问题。这就意味着,乡镇企业与国有企业的直面竞争实际上就是乡镇企业不断缩小(和赶超)与国有企业装备水平(即资本-劳动比率)差距的的过程。这可以从乡镇企业新建项目的固定资产的平均规模和每个项目的投资总额的增长速度中得到部分的证明。1986年,乡村企业新建项目固定资产的平均投资规模为17.51万元,平均每个项目的投资规模为17.21万元,而到1992年则分别为42.83万元和26.19万元,比1986年分别增长144.6%和51.65%[10]。

乡镇企业能够实现快速的资本深化自然又得益于地方政府在信贷上的支持。在现有的中,地方社区政府与乡镇企业的关系常常被解释为乡镇企业的一个效率源泉(Weitzman and Xu,1996,Nee,1994),这主要是因为他们看到了地方政府的介入降低了乡镇企业在进入市场中的过高的交易成本。但所忽视的问题是,地方政府的介入干预了信贷市场,帮助乡镇企业形成了一种特定的预期,导致了普遍的过度进入和过度投资(过度生产能力)的形成。而面对过度的进入,地方政府和乡镇企业又往往进一步选择提高装备水平作为竞争的策略,因为地方政府干预了信贷市场使得资本的取得比现有生产能力的组织重构更容易。因此可以说,地方政府的全面介入既是乡镇企业高速扩张的原因,也为乡镇企业增长的持续性施加了技术层的约束条件。

5收益率变动的时间模式

概言之,基于表1和表2所提供的数据信息,我们已经证实,工业部门的资本深化整体来说在90年代中期以后显著地加速了,而在此之前,资本装备率的上升一直是缓慢的。这也是我们理解中国经济增长在90年代中期以来出现持续减速的重要因素,因为资本的深化加速是导致投资收益率下降的主要原因。

改革以来中国工业部门的资本利润率的持续下降已是众所周知。不过,问题是,虽然工业部门的利润率在80年代的下降在改革后时期具有正常回落的成分,但是,90年代以来持续的恶化显然已不为“正常回落”所解释了(张军,2001a)。我们进一步的观察发现,中国工业企业的亏损比重和亏损额只是在1989/1990年以后才急剧而持续地增长(张军,1998)。我们在图5给出了国有部门的亏损变动的时间轨迹[11],为了更突出亏损在1988/1989以后的急剧增长特征,我们这里使用了国有部门的利润额减亏损额的“剩余”作为观察的曲线。不难看出,这个“剩余”在1988/1989年以后急速下降了,到1995年,这个“剩余”已持续为负。以上这些观察都似乎说明,投资回报率的恶化事实上存在着一个显明的时间模式。

按照本文的理论框架,我们认为,投资收益率的下降应该主要可以用工业部门的资本-劳动比率的过快上升来解释。对这个命题的统计检验可以通过估计有待解释的部门利润率函数来进行。为此,我们在表3报告并汇总了国有部门、乡镇企业部门和全部工业部门的利润率函数的分别估计结果[12]。其中,国有部门和乡镇企业部门的估计结果(1)和(2)来自于大琢启二郎、刘德强和村上直树(中文版,2000,第8章),而全部工业部门(样本)的利润率估计结果(5)来自于本文作者的另一项研究(Liang,Zhang and Murakami,2000)。

在估计部门利润率函数中,主要考虑的解释变量分别是资本-劳动的比率、企业的投资规模以及乡镇企业的进入份额等。根据我们对中国经济增长变动性质的解释,我们期望在统计上发现,(1)资本-劳动比率的上升对部门利润率有显著的负面效应;(2)乡镇企业的持续进入争夺了国有企业的利润,使部门利润率恶化;以及(3)企业的投资规模对利润率没有显著的“规模效应”。对于国有部门和乡镇企业部门,回归使用的利润率估计函数为

(1)∏it=αit+∑αijDij+β1(K/L)it+β2(K)it+γ(X)it+εit

这里,∏it为利润率,D为工业部门的特征,K/L为资本-劳动比率,K为企业投资规模,X代表乡镇企业的进入份额,ε是误差项,假定它符合正态分布。统计检验使用了1987-1992年6年的39个工业部门的“面板数据”(即t=6,i=39),样本数为234个。(3)和(4)使用一年滞后的乡镇企业的份额,数据样本减少为195个。另外,全部工业样本混合的利润率估计函数使用了下列形式:

(2)∏ij=bi+b1ln(K/Lij)+b2ln(K ij)+b3ENGij+b4EXPij+b5WELij+b6SDY+b7TDY+u,

其中∏ij是第i个四位数工业和第j种所有制类型的利润率(%),K/Lij是资本-劳动比率,Kij是固定资产投资规模,ENGij是行业的工程技术人员的比重(%),EXPij是出口比重(%),WELij是福利支付比重(%)。SDY是国有企业的虚拟变量,TDY是乡镇企业的虚拟变量。a是回归方程的常数项,ak(k=1…9)是系数,e是误差项。bi是与第i个四位数工业有关的常数项,该值在不同所有制类型企业间保持不变,但在不同的四位数工业部门间却是不同的。bh(h=1…7)是系数,u是误差项。要指出的是,我们在估计全部工业的利润率函数中使用了第三次全国工业普查(1995年)所提供的“截面”样本数据(样本数是1266[13])。事实上,如果我们在截面上能够发现部门利润率与部门的资本-劳动比率之间存在着统计显著的负相关性,那么,这个经验结果对我们的理论假说也不失为一个有意义的经验支持。

为了突出我们所期望的估计结果,我们在表3只选择性地给出了与我们的问题有关的变量的估计系数。根据回归结果(1)和(2),我们发现,资本-劳动比率的上升和乡镇企业的份额的增加对国有部门的利润率有着显著的负面影响(其系数均为负并且它们的t统计量的绝对值都非常高)。考虑到(1)和(2)是使用1987-1992年的“面板数据”的估计结果,因而我们有理由相信,国有部门的利润率在这段时间的下降可以用其资本-劳动比率的上升以及乡镇企业的进入来解释。不仅如此,根据(2),乡镇企业部门的资本-劳动比率的上升也同样降低了乡镇企业的赢利能力。为了避免联立方程偏差问题,(3)和(4)是改用一年滞后的乡镇企业份额重新做出回归的结果,但其结果与(1)和(2)基本上没有大的变化,而且,对乡镇企业部门来说,资本-劳动比率和企业投资规模的显著性反而都显著改善了。

表3中的第5列(即(5))是使用第3次工业普查所提供的截面数据对利润率函数(2)所做的回归结果。这里我们省去了对其它变量的回归结果的讨论,仅仅给出了资本-劳动比率和固定资产规模的系数的估计值。与我们预期的一样,资本-劳动比率的上升对工业部门的利润率产生了显著的负面影响,而固定资产的投资规模对利润率也几乎没有什么正面的效应,1%的资本存量的增加值导致了仅仅0.007%的利润率的增加。这个结果实际上与(1)和(3)的结果基本相同。不过,我们注意到,在结果(2)和(4)中,乡镇企业的规模系数为正并且非常大,似乎令人费解[14]。一个可能的解释是,回归使用了仅包含少量解释变量的非常简单的方程,数据还比较粗糙。另一个可能性是,尽管乡镇企业部门的企业平均规模较大,但是由于资本市场高度不完全,大型的乡镇企业比小型乡镇企业在资本的获得上还是更有优势[15]。

6基本结论

当大多数学家都在谈论影响经济增长下降的“宏观”因素时,本文把目光转移到了增长的“长期”因素。尽管中国经济在过去20年维持了世界上最高的平均增长率,但是经济增长变动的一些统计性似乎清晰可见:资本的形成速度与经济的增长轨迹有显著的发散趋势。这样一个经验的观察有理由把我们的注意力转移到中国经济增长过程中的技术层(长期性)问题。

我们并不否认要素投入的增长是中国经济增长的主要源泉,问题是,一个劳动力供给如此充裕的经济,为什么经济的增长这么多年一直步履艰难?本文发现,从增长的技术层来说,这个问题的答案主要在于资本-劳动比率在90年代以来上升得过快了,从而使得投资的收益率在此期间出现了持续的和显著的恶化趋势。虽然改革以来的技术效率或生产效率(TFP)有了显著的改善,但是投资的效率却在90年代以后下降得更加严重,部门的赢利能力以及不断增长的企业亏损在90年代以后戏剧性地出现了恶化趋势(张军,2001a)。所以,中国经济增长率在90年代中期以来的持续下降在逻辑上应该是一个资本深化速度过快和投资收益出现递减的结果,而不应解释为短期的总需求不足的问题。不仅如此,依照我们的解释逻辑,1994/95年以来总需求的增长下降只不过是经济增长下降的结果而不是经济增长下降的原因。

本文发现,中国经济在经历了20世纪80年代的增长和1992-1994年的超常规增长之后,资本形成中所累积的一系列低效率问题就开始显露端倪。导致这个结果出现的主要原因是那个众所周知的过度投资和过度竞争的混合型转轨体制。由于过度的投资和过度的竞争,企业的技术选择显示出资本替代劳动的偏差,使技术路径逐步偏离了要素的结构,资本-劳动比率持续上升,加快了资本的深化过程,导致了投资收益率的持续而显著的恶化。在这个问题上,我们的这个解释与杨格最近对中国经济改革的认真的评价在逻辑上也是一致的。在最近的研究中,杨格(Young,2000)从统计上证实,中国的工业部门在改革以来逐步显现出了区际间的趋同结构,地区间生产能力的重复和区际竞争严重威胁了中国工业部门的赢利能力,导致地区间的生产模式在越来越偏离了其比较优势。他发现,这个偏差在90年代以后反而更加严重了。

我们的研究揭示了制约在我们经济增长过程中的一个重要的体制性扭曲,它的存在导致了过度性地投资和区际间的过度竞争。在典型的集权计划经济里,要素的价格被严重扭曲以“创造”更多人为的工业租金来补贴工业化和城市化。在转轨经济中,对要素(主要是资源和资金)的计划控制被放松了,取而代之的是地方政府的控制。同样,地方政府深受捕捉租金的激励驱动,竞相利润率高的制造业。资本的形成不断提高资本-劳动的比率。从融资方面来讲,虽然改革以来的投资体制发生了很大的变化,但是这种变化并没有伴随真正的资本(所有权)市场的迅速发育。投资体制的改革使财政资金变成了信贷资金,投资的集中决策由分散决策替代了,但是,因为还没有形成有效的资本的所有权制度,资本还没有真正变成稀缺的要素,信贷资金的使用还在很大程度上受到政府的干预。在这种体制下,对资金的过度使用还相当的普遍,这可以从中国工业企业(无论是国有企业还是乡镇企业)普遍具有的高负债比率中略见一斑。

毫无疑问,工业部门的赢利能力的持续恶化以及严重威胁投资收益率的资本形成体制和金融制度将是中国经济未来高速增长的严重制约。它们的存在及其作用也使得中国维持一贯高速经济增长的代价会变得越来越大,因为在目前的体制下,大量无效率的资本一旦形成,就会进一步强化金融资源的无效分配,而在短期,对投资的鼓励甚至有可能进一步加强长期因素的形成,这些问题都将对增长的持续性产生负面的影响。

陈剑波,1999,“市场经济演进中乡镇企业的技术获得与技术选择”,北京:《经济研究》,第4期。

大琢启二郎,刘德强和村上直树,2000,中文版,《中国的工业改革》,上海:上海人民出版社和上海三联书店。

第3次全国工业普查办公室,1997,《中华人民共和国1995年第3次全国工业普查资料汇编》,北京:中国统计出版社。

复旦大学经济研究中心,1988,《企业改革与发展新路》,上海:复旦大学出版社。

国家统计局,各年份,《中国统计年鉴》,北京:中国统计出版社。

孟连和王小鲁,2000,“对中国经济增长统计数据可信度的估计”,北京:《经济研究》,第10期。

陶友之,1988,《苏南模式与致富之道》,上海:上海社会出版社。

谢千里、罗斯基和郑玉歆,1995,“改革以来中国工业生产率变动趋势的估计及其可靠性分析”,北京:《经济研究》,第12期,第10-22页。

张军,1998,“需求、规模效应与中国国有工业的亏损模式”,北京:《经济研究》,第8期。

张军和施少华,2000,“中国经济的全要素生产率的变动:1952-1998”,即将发表。

张军,2001a,“中国国有工业部门利润率的变动模式,1980-1998”,北京:《经济研究》,第3期。

张军,2001b,“规模分类、工业组织与中国工业部门的利润率差异”,未完成的研究。

张军和哈勒根,1998,“转轨经济中的过度进入:关于‘重复建设’的经济分析”,上海:《复旦学报》,第1期。

中国社会科学院宏观课题组,2000,“核算性扭曲、结构性通缩与制度性障碍-当前中国宏观经济分析”,北京:《经济研究》,第9期。

W.Byrd(eds),1992,Chinese Industrial Firms under Reform,Oxford:Oxford University Press.

W.Byrd and Q.Lin(eds),1990,China’s Rural Industry:Sturcture,Development and Reform,Oxford:Oxford University Press.

W.Byrd and N.Zhu,1990,Market Interactions and Industrial Structure,in W.Byrd and Q.Lin(eds),1990,China’s Rural Industry:Sturcture,Development and Reform,Oxford:Oxford University Press.

E.Dension,1967,“Why Growth Rates Differ,”Washington,D.C.:Brookings Institute.

W.Hallagan and J.Zhang,1998,Excessive Entry in Transitional Economies,manuscript.

J.Liang,J.Zhang and N.Murakami,2000,“The Determinates of Profitability in China’s Manufacturing Industry:Evidence from the Census Data,”working paper,Faculty of Economics,Tokyo:Tokyo Metropolitan University.

D.Lo,1999,“Reappraising the Performance of China’s State-Owned Industrial Enterprises:1980-1996”,Cambridge Journal of Economics,23:693-718.

B.Naughton,1995,Growing Out of the Plan:Chinese Economic Reform,Cambridge:Cambridge University Press.

V.Nee,1992,“Organizational Dynamics of Market Transition:Hybrid Form,Property Rights,and Mixed Economy in China,”Administrative Science Quarterly,Vol.37,no.1.

L.Sabin,1992,“The Qinghe Woolen Textile Mill,”in W.Byrd(eds),Chinese Industrial Firms under Reform,Oxford:Oxford University Press.

R.Solow,1962,“Technical Progress,Capital Formation,and Economic Growth,”American Economic Review,52(May):76-86.

M.Weitzman and C.Xu,1996,“Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives,”Journal of Comparative Economics,18:121-45.

A.Young,2000,The Razor’s Edge:Distortions and Incremental Reform in the People’s Republic of China”,Massachusetts:Quarterly Journal of Economics,Vol.CXV,Issue 4(Number).

]

[1]本文不打算讨论中国经济增长率的统计问题,有兴趣的读者可以参考现有的研究文献。例如,罗斯基对近年来的经济增长下降有过一系列的研究(www.pitt.edu/~tgrawski/)。他甚至重新考量了1997/1998年中国的GDP的增长率,将官方的增长率数据下调到了5.7%以下(Rawski,2000,2001)。另外,对于改革以来中国官方GDP增长率数据的可靠性问题,近年来也多有研究文章问世。例如,有的经济学家发现,在1978-1991年,中国的GDP增长率平均被高估了1个百分点,而在92-1997年则被高估了2.5个百分点(孟连和王小鲁,2000)。

[2]我们想提醒的是,根据伊斯特里和费雪尔(Easterly and Fischer,1994)提供的资料,由于长期外延增长的结果,前苏联的资本-产出率在苏联解体前的1950-1987年间平均每年上升大约2.5%。我手头未能找到作者的原文,这里转引自我对他们这一研究的部分记录。

[3]以1999年为例,GDP增长7.1%,其中4.3个百分点是工业增长的贡献(中国社科院经济所宏观课题组,2000)。所以,观察和解释GDP的增长,可以主要关注工业增加值的增长。

[4]这些价格指数的数据来自于卢荻(Lo,1999)。

[5]需要提醒的是,由于作者在他的中没有提到数据的来源和对数据的处理方法,所以,陈剑波(1999,表1)的数据可能是没有进行价格平减的名义值。当然,基于我们在本文表1的结果可以知道,使用名义值实际上并不影响他的基本结论的有效性。

[6]这一数字是从世界银行的研究出版物中间接得到的。参见波德和林青松主编的版《中国的乡村工业:结构、发展与改革》(Byrd and Lin,1990)第5章“市场关系与工业结构”的有关论述(尤其是第97页)。

[7]复旦大学经济研究中心在1987年组织了对上海地区的国有企业与外地乡镇企业的“横向联合”的大型调查为我们了解乡镇企业与国有企业之间进行联合的复杂动机和方式提供了大量值得认真分析的信息。参见这一调查的研究报告《企业改革与发展新路:上海工业企业横向联合调查报告集》(复旦大学经济研究中心,1988)。

[8]从分部门来看,1990年乡镇企业进入黑色金属和有色金属冶炼及压延加工行业的企业数量分别为5648和3839家,进入运输设备制造业和及通讯设备制造业的企业数量分别7603和3506为家。在钢铁工业这个规模报酬递增并以国有大企业为主导的部门,乡镇企业也占有相当的比重。这些乡镇企业主要生产最终产品(钢材)。《中国统计年鉴(1995)》(国家统计局,1995)显示,1994年生产钢铁的乡镇企业达到17455个,它们提供了钢铁工业总产值的26%。

[9]哈勒根和张军(Hallagan and Zhang,1998)发展起来的关于“过度进入”的福利分析的理论模型讨论了这种过度进入的福利后果。最近杨格(Young,2000)关于中国区域生产结构趋同问题的统计分析似乎也支持了这样的观点。

[10]这个数据来自于陈剑波(1999)。

[11]实际上,整个工业部门发生亏损的时间模式与国有部门是基本相似的,参见张军(1998)。

[12]计算所需的数据来源于国家统计局(1998),未做价格平减处理。

[13]严格来说,我们模型中的几乎所有解释变量都不是外生变量,而是内生变量。然而由于缺乏合适的变量定义,很难构造联立模型。我们只能假设这些变量是预先决定和/或制度性决定的。

[14]还有一个可能性,因为资本存量是名义值,所以,乡镇企业的规模系数的估计值为正在一定程度上也反映了较新的和较贵的机器具有较高的质量这一事实。

[15]中国的企业是否存在着显著的规模经济,这是一个争论已久的问题。在这个问题上有大量的研究文献可共参考。本文不准备进一步讨论这个问题。但我们在另一项研究中(张军,2001b)进一步考察了企业的规模分类与这种规模分类对工业部门的利润率究竟有什么影响。我们发现,大企业部门表现出的较高的利润率是许多因素的产物,其中对企业规模的分类方法与部门的工业组织结构是比较突出的因素。

上一篇:当前中国经济政策解析