20世纪30年代中国城乡手工业问题初探*

在外国资本主义入侵条件下的近代城乡手,到了20世纪30年代,已经经历了将近一个世纪的变迁,基本上形成了一个大体定型的局面。中国新民主主义革命的舵手毛泽东,此时对包括城乡手工业在内的中国半殖民地半封建社会已经作了全面的分析:“中国的封建社会继续了三千年左右。直到十九世纪的中叶,由于外国资本主义的侵入,这个社会的内部才发生了重大的变化。”因为外国资本的侵入,“一方面,破坏了中国自给自足的的基础,破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业,又一方面,则促进了中国城乡商品经济的”。它“不仅对中国封建经济的基础起了解体的作用,同时又给中国资本主义生

————————

* 本文是作者在半个多世纪以前写的一篇习作。当时中国院社会研究所所长巫宝三先生计划继续出版前中央研究院社会研究所的《社会科学杂志》(《社会科学杂志》为季刊,创刊于1930年,终刊于1948年,先后共出10卷),向全所同志征稿。本文即应征稿之一。后来出版计划未能实现,本稿一直尘封未动。个人对中国手工业并无深入研究,但由于作者现已进入暮年,在清理旧稿之余,乃将此稿少加修改,初步定稿,以志个人研究之轨迹。其间贻误自多,尚祈先进指正。又本文视为“初探”,原为上世纪50年代定下的题目。半个世纪以来,学术界在中国资本主义萌芽的大讨论中,对中国近代手工业的探讨,有了极大的提高,但就我个人而言,认识仍停留在“初探”的阶段。因此本文题目,一如当初,未加变动。

产的发展造成了某些客观的条件和可能”。但是,毛泽东又说:这“只是帝国主义侵入中国以来所发生的变化的一个方面,还有和这个变化同时存在而阻碍这个变化的另一个方面,这就是帝国主义勾结中国封建势力,压迫中国资本主义的发展”①。因此帝国主义的侵入对中国城乡手工业所产生的影响,是十分复杂的。既要看到它的影响的主导方面,又不能局限于影响的主导方面。在进行全面的考虑以后,本文拟提出两个重点,分别加以论证。首先是分析旧时代的中国手工业的落后性质以及从手工业的状态中反映出中国整个工业的落后性质。内容基本上是横断面的静态透视。接着分析外国资本主义入侵以后中国手工业的蜕变。把外国资本主义对中国手工业所产生的作用,作一个总的全面分析,由此说明中国的手工业没有完成它的使命。

————————

① 毛泽东:《中国革命和中国共产党》,引自《毛泽东选集》(合订一卷本),人民出版社1964年版,第620—622页。

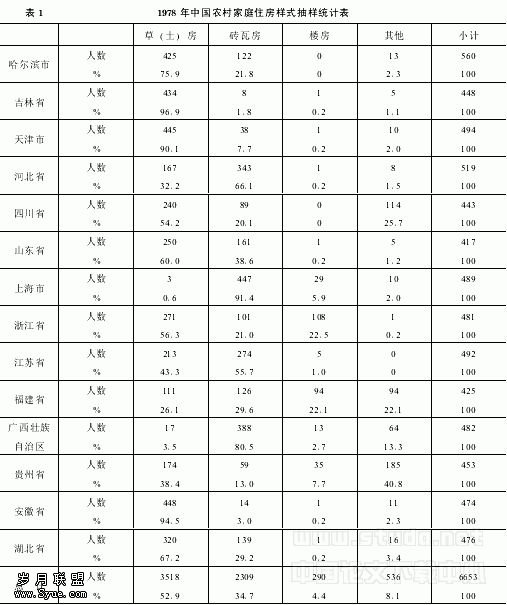

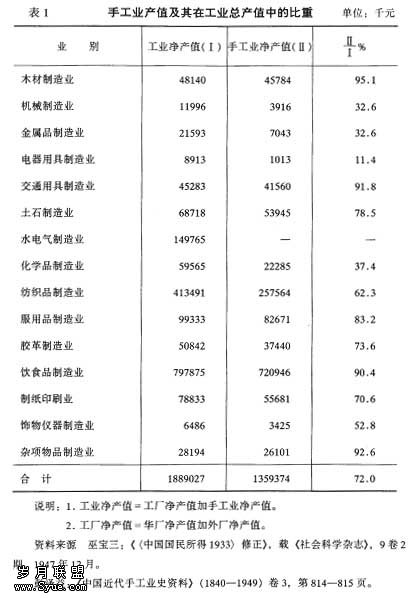

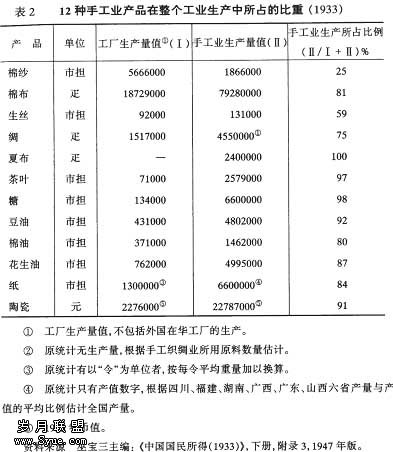

中国的手工业,在漫长的封建社会中有过灿烂的历史。某些部门如陶瓷与丝绸还闻名于世界。在近代中国,相对机器工业而言,又有大量的存在。过去对近代中国手工业的调查研究,有许多出色的成果。1943年,当时的中央研究院和社会研究所开展中国国民所得的估计工作,由著名的经济学家巫宝三先生主持。作者有幸参加其中现代工业和手工业的所得估计工作。历时三年,对手工业生产的状况和它在现代工业中的比重,作了一些初步估计。同时也积累了一些材料和想法。由于统计材料的缺乏,这个估计对五十多种手工业的生产,不得不分别采取直接统计、选样估计、从原料的使用数量或价值上进行估算、从出口方面的数量对生产进行估计、根据正常的置换率估计、以消费替代产量估计以及其他的方法进行估算,不拘一格,总以求其符合实际为第一要义①。现在提纲挈领将《中国国民所得》一书中各表综合成为两个简表,使读者对进入近代以后的20世纪30年代中国的手工业,有一个基本的认识。

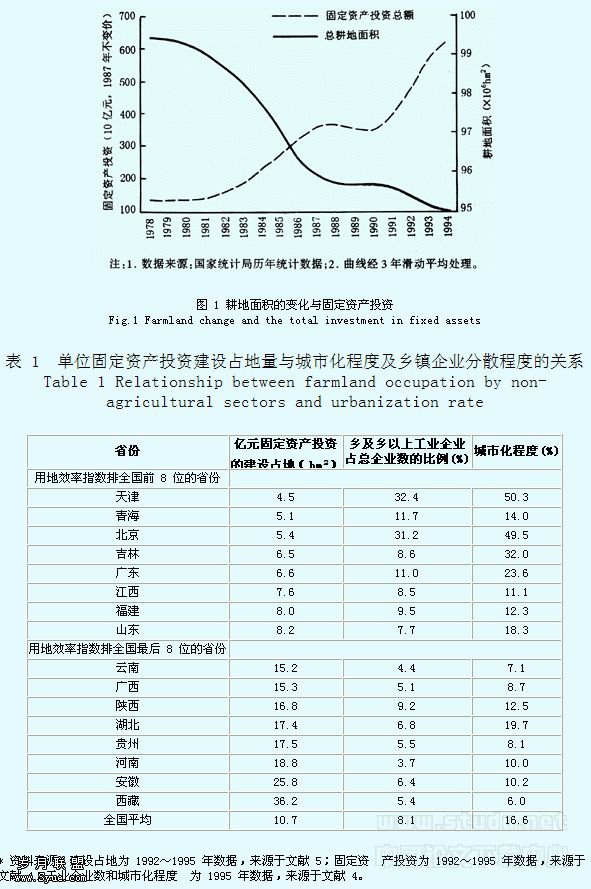

从表1、表2中,人们一眼就可以看出,手工业的生产,除了少数行业,如水电气、机械、金属品、电器用具、化学品和个别产品如棉纱以外,手工生产均占优势地位。水电气制造业,虽然没有手工业者的插足余地,而夏布的织造则全为手工业所包揽。就全部手工业的生产而言,它在整个工业中所占的比重,高达72%,其中木材、用具、饮食品和杂项物品四个行业,都超过了整个工业净产值的90%,而在夏布、茶叶、食糖、豆油和陶瓷五项产品中,手工生产也超过了90%。

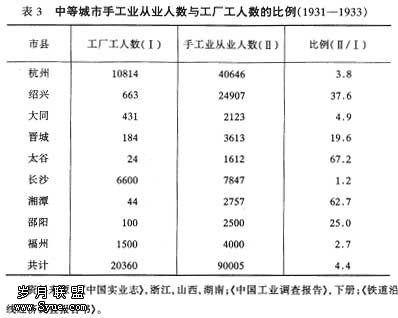

我们在本文开始时说:手工业在旧时代的中国,有大量的存在,除了上面的直接比较以外,还可以从城乡的比较和城市中大城市与中小城市的比较中,探索手工业的存在密度。旧时代的中国。在中小城市里,手工业几乎是惟一的工业生产单位。至于在有一些现代工厂的中等城市中,不少城市只有一家电厂或一两家与民生比较接近的碾米厂或面粉厂。其余产品的制造与加工,大多由手工业担任。我们根据当时的材料,选取了杭州等9个市县,作了一个统计。统计的结果是:除了省会城市如长沙、杭州、福州外,其他城市里的手工业从业人

————————

① 参阅巫宝三主编:《中国国民所得(1933)》,1947年版,上册,第2部第3章;下册附录3。

员,基本上都超过工厂工人20倍乃至60—70倍不等。而且这还是偏低的数字。因为表中手工业的从业人数,只包括比较大型的手工业作坊,至于普遍存在的家庭手工业,还没有完全包括在内。各地的实际比例,请参阅表3。

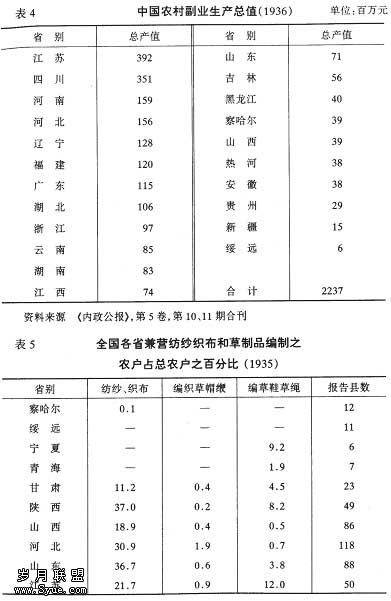

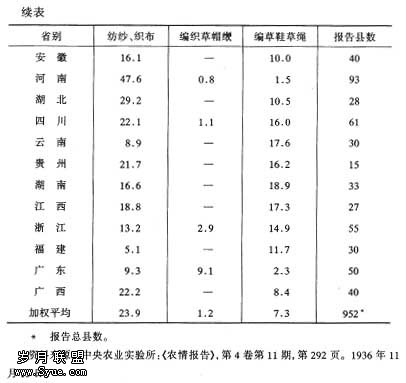

在城市以外的广大中,作为农民副业之一的家庭手工业,尤其普遍。这里我们可以提出两个全国性的统计数字,从不同的角度反映农村手工业的广泛存在。一是1936年的中国农村副业产值的估计。这是国民党内政部根据江苏、四川等22个省区、1191个县的呈报数字所得的结果。一是1935年全国各省兼营纺纱、织布和草制品生产的农户占农户之百分比,这是当时中央农业实验所的《农情报告》中发表的统计。统计本身就足以说明问题。读者从中可以得出自己的结论。而农村副业的产值估计和上面表1的手工业净产值比较,竟超出前一估计的65%,尽管两者的口径不尽一致,但二者的悬殊,还是令人惊讶不止。

不仅如此,通过上面各表的综合考察,我们对旧时代中国手工业所反映的中国工业乃至整个中国经济的落后状况,又有进一步的认识。如果说,在表2中,我们还只看到手工棉布生产可以占到手工、机器总产量的80%以上。作为民族工业的中坚——棉纺织业在生产上,机制棉布的产量,反不及手工土布的四分之一,包括12项主要工业产品的生产量中,手工业的产量占四分之三以上的,达10种之多,占到90%以上的,也有5种。而夏布的产量竟全部由手工业包干。那么,在表3中,我们就进一步看到,中等城市中手工工人的压倒地位。在同一城市中,手工业从业人数超过工厂工人,不是一倍两倍,而是令人难以设想的二三十倍乃至六七十倍的水平!

事实上,农村手工业不但在生产与就业两方面超过了城市的大工业,而且与城市的手工业比较也存在明显的优势。大宗的手工业如榨油、制茶、纺织、编制、刺绣、抽纱等等,几乎全是分散在广大的农村中、成为农民经常的副业。拿最大的一项手工业——织布来说,全盛时期的河北省,手工织布的产量,估计是1570000疋,而仅仅高阳、宝坻、定县三县农村手工织布的产量就达到12600000疋,占全省总数80%。而1935年湖南全省棉布产值1651565元中,出自农村手工织户生产的,达14465361元,占全省总数88%o。两省一北一南,都有相当的代表性。由此可见,作为广大农村副业的棉布生产,也就是手工业与农业的结合,在20世纪30年代的中国农村,仍然是一个相当普遍而持续的存在。

对于这一结合需要多说几句,根据不同的具体的情况,作适当的展开。

从农村中以手工业为副业的农户的比例上,可以看出手工业与农业的结合程度。在这里,我们选取河北定县作为一个分析的典型:在1931年间,定县全县453个村庄,66205家农户中,从事各种手工业的家数,约有43000户,占总家数的65%,其中专门纺线的占37%,专门织布的占17%,纺织兼营的占3%,纺线和织布兼营其他手工业的,各占2%和不足1%,只从事纺织以外的各种手工业家庭,约占6%②。可以清楚地看出:兼营手工业的农户是以纺织为主体。如果以耕代表农业,那么手工业就是以织为代表。耕与织,反映了农民吃饭和穿衣的两大基本需要。由此,我们可以进一步分析从事手工业的农民和他的耕地数量的关系。

————————

① 参阅方显廷编:《中国经济研究》,下册,1938年版;Chinese Economic Journal1936年5月,第745页。

② 张世文:《定县农村工业调查》,1936年版,第51页。

| 一 旧手的落后性质2 |

一般地说,耕地相对少的农民从事手工业的比例要大一些,耕地相对多的农民,从事手工业的比例可能会小一些。定县在这方面也给我们提供了正面的例证。在定县大西涨村274家从事手工业的农户中,耕地在25亩以下的,从事手工业者占总人口的78%;耕地在25亩以上的,从事手工业者占总人口的52%①。 每一个兼营手工业的农民,平均每年从事手工业的工作时间和他的耕地数量,也有同样的连带关系。大西涨村274家兼营手工业的农户中,耕地在25亩以下者,每人每年平均从事手工业的工作时间为1149小时,在25亩以上者,平均为605小时②(参阅表6)。

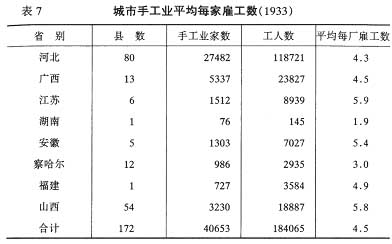

在兼营手工业的农户中,出现的此升彼降,即耕地多兼营手工业的时间就少;耕地少、兼营手工业的时间就多。这一现象,不证明农民的富裕,恰恰相反,它证明农民的贫困。这里有两个观察的角度,它们都有统计数字的根据,都有客观事实的见证。 ———————— ① 张世文,上引书,第423页。 ② 张世文,上引书,第424页。 首先,从农户的收入方面看:这里有著名的学家千家驹等人在1936年前对广西所作的一个比较深入的调查。他们在广西百色等12县选择了78家农户进行比较详细的调查。统计的结果是:78家的农作物收入,平均每家为147元,其他收入为143.5元,而手工业收入平均每家为3.5元,只相当全部农田收入的1.2%①。在12县中,郁林是广西农村手工棉纺织业比较普及的地区,而根据他们的调查,这个县的农户平均收入中,手工业的收入,也不过占7%②这个百分数和上述河北省农村手工棉纺织业比较普遍的定县的情况,相当接近。根据《定县农村工业调查》的作者张世文的统计,这个数字是8%③。因此,可以断言,这个7%—8%,是农民兼营手工棉纺织业收入的极限,手工业在农村中普遍存在,但在农家收入中,却只占一个微小的比例。这说明农民只有更加固着于土地的可能,没有脱离农业、独立经营手工业的可能。正因为如此,他只有附着于土地。而土地上的收入,又不足以维持其被剥削被掠夺的生计,他才又不得不从手工业中寻求维持其最终生活的出路。 其次,中国的城乡手工业、特别是农村手工业的落后状况还可以从手工业中的雇佣劳动方面,进行观察。这是因为手工业与农业的结合,有种种不同的形式,有纯粹的家庭劳动、最原始的经济占统治地位的形式,也有发达的雇佣劳动,表现为高度资本主义的形式。而在二者之间,又有许许多多的过渡阶段。而家长制的农业同工业中的雇佣工作相结合是倾向于资本主义生产的形式。在这个意义之下可以说:“我们在最小的农民手工业中可以———————— ① 千家驹、韩德章、吴半农:《广西省经济概况》,1936年版,第54页。 ② 千家驹等:上引书,第55页。 ③ 张世文:《定县农村家庭手工业》,载《民间》,第1卷3期,1934年。 看到最明显的资本主义萌芽。”①然而这后一种结合的形式,在上一世纪30年代的中国农村手工业中,却很少看到它的踪迹。我们在上面刚刚提到的河北定县的农村手工业,就是显著的一例。尽管那时定县的农村手工棉纺织业为农民提供的收入,达到了它的极限,然而在我们刚刚提过的大西涨村274户有兼营手工棉纺织业的农户中,有888个从事手工业生产的劳动者。他们个个都是家庭的成员,竟没有一个是家庭成员以外的雇佣劳动者②。 在以家庭为单位的农村手工业中,整个生产过程的操作,都是在一个家庭之内进行的。每一个家庭成员都能从事一项手工业的整个生产过程中之任何一项工作,即使有简单的分工,也不过依男女性别和长幼体力为依归。而“由于性别和年龄的差别,也就是在纯生理的基础上产生了一种自然的分工”③。反映分工上的落后,而不是它的进步。 在城市手工业中,虽然比较普遍地出现了雇佣劳动,但是在劳动雇佣方面,出现了两大特点:一是雇工规模不大;一是雇工中学徒的比例不小。 表7根据1933年河北、江苏等八省、172个城市的统计,这些城市中共计有大小手工作坊40653家,工人数184065人。平均每家雇工最高不过4.5人。各省中最高的平均雇工数是6人,低的不过2—3人④。在一般的情况下,作坊主就是主匠。他必须自己参加劳动, ———————— ① 列宁:《俄国资本主义的发展》,见《列宁全集》,第3卷。人民出版社1984年第2版,第319页。 ② 张世文:《定县农村工业调查》,第419—420页。 ③ 马克思:《资本论》,第1卷,见《马克思恩格斯全集》,第32卷,人民出版社1972年版,第389—390页。 ④ 以上均根据《中国劳动年鉴》,第三次,第61—101页。 因为“2—3个工人给业主挣的盈余很少,以致业主要同工人一起干活”①。

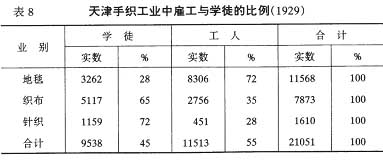

关于城市手工业中学徒在雇工中所占的比例,天津南开大学经济研究所在1930—1931年间,先后出版了《天津地毯工业》、《天津织布工业》和《天津针织工业》三部根据实际调查所作的报告。这是在著名经济学家方显廷主持之下的结晶,内容比较翔实而完备,具有代表性。现场调查的结果见表8②。 从表8中可以看出,在这三项手工业中,针织业学徒所占的比例最高,超过工人数目一倍以上。织布业次之,将近一倍。最低的地毯业中,也占到将近工人的一半。 ———————— ① 列宁:《俄国资本主义的发展》,见《列宁全集》,第3卷第322页。引自《莫斯科省手工业》。 ② 三项手工业中学徒与工人的比例,在《天津针织工业》中有一完整的统计,参阅该书第69页。

手工业中存在的这种雇佣状况,说明手工业中剥削的严重,学徒与工人同样劳动,甚至劳动更长的时间,但是一般都没有工资。最好的不过“每届节令,略给赏资而已”①。工厂规模愈小学徒雇佣愈多,有的甚至“全为学徒,毫无工人”②。这些“带一两个帮工”的手工业者,“都制造整个商品,因而顺序地完成制造这一商品所需要的各种操作”。“这是最简单形式的协作。”③,正如1931年一位调查天津手工针织业的作者所看到的:“坊主之妻,方坐于土炕之上劳作,土炕之旁,则为二、三学徒。”④可以说,这样的手工业,既是剥削严重、又是效率低下的手工业。而这正是当时中国的手工业中普遍存在的现象。 所有这些,集中到一点,就是旧中国手工业落后性质的体现,就是手工业的状况所反映的旧中国整个工业落后性质的体现。 ———————— ① 《上海总商会月报》,第5卷,第6期。转引自彭泽益编:《中国近代手工业史资料》,1957年版,第3卷,第104页。 ② 方显廷:《天津织布工业》,第30页。 ③ 马克思:《资本论》,第1卷,见《马克思恩格斯全集》,第32卷,人民出版社1972年版,第374页。 ④ 方显廷:《天津针织工业》,第27页。 |

西方资本主义的文明随其武力的入侵而进入中国,有其推进中国变革和的一面;与此同时,又有其阻碍和遏制的一面。体现在中国手工业中发生的两种变化,就是本文入手之处。它一方面表现新的发展,一方面又表现发展的停滞和向落后的回归。

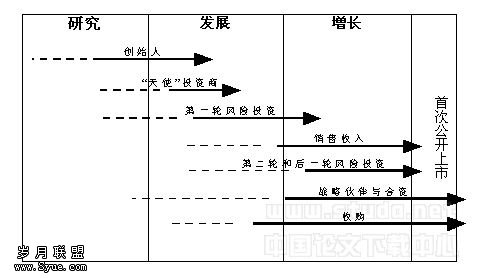

这一变化,从生产力的角度看,主要体现在手工生产→机器生产的前进上;从生产关系的角度看,主要体现在手工业者→工厂主的转变上。这里集中联系中国传统的缫丝手工业的进程,开展本节的论述。

1.手工业者→工厂主的道路

从1873年陈启沅在广东南海创立的继昌隆丝偈为起点的广东缫丝工业,乍看起来,和西方资本主义的进入中国,似乎没有什么关联。陈启沅出身于一个世代“以农桑为业”的家庭。早年出国经商,近20年,遍历南洋各埠,然“仍未尝废农桑之心”。他是在南洋看到法国式的“机械制丝,产品精良”而蓄意仿效,才动起创办丝厂的念头。因此,继昌隆的创办,也可以说是和西方资本主义之进入中国无关。

继昌隆开工仅两年,便遭到手工缫丝和丝织业者的反对。原因是:手缫工人因机缫的兴起而停缫;手织工人因手工缫丝供应的减少而停织。他们直接受到失业的威胁。1875年,当机缫工厂迅速发展之时,丝织业行会手工业者和丝厂工人之间就曾经发生过一次械斗。接着在1881年,碰上“蚕茧歉收,市上无丝可买,机工为之停歇”。因此,组织在手工业行会“锦纶行”的手织工人,聚众二三千人,捣毁了一家丝厂,打死了三名丝厂工人。而当地政府,却对丝厂采取了压制的态度,勒令所有丝厂,“克日齐停工作”,并派兵查封机器,使得在广东内地无法立足的丝厂,纷纷迁至澳门,“以避其锋”。继昌隆也在其内。当时一家外国报纸津津乐道:“满大人的愚蠢和偏见便宜了我们,我们希望中国资本家会看到这块殖民地[指澳门——作者]为工业投资提供了无可置疑的利益。”这样看来,西方资本主义对中国新兴的资本家简直采取了欢迎的态度①。

然而,这只是一个小局面,今天我们的分析应该从大处着眼。

中国生丝是传统的大宗出口商品,有过灿烂辉煌的。然而在鸦片战争以后,世界生丝市场开始发生变化。从19世纪70年代起,在中国以外,日本和意大利开始发展缫丝,加入世界产丝国家的行列。在日、意两国,特别是日本的实力迅速增长的情况下,中国生丝在国际市场上原有的传统地位,开始发生动摇。19世纪末叶以降,中国生丝出口,在数量上,虽然仍能维持增长的趋势,但是在国际生丝市场的地位,却已经处在走下坡路的局面。

比中国生丝在国际市场地位的变化更为关键的,是中国生丝贸易自主权的变化。在鸦片战争以前,或者说在西方资本主义进入中国以前,包括生丝贸易在内的中国对外贸易的主动权,掌握在中国人自己的手里。那些到中国进行贸易的外国商人,必须遵守中国政府制定的管理条例。这是不可否认的基本事实。

深刻的变化,发生在鸦片战争以后。

从《江宁条约》签订开始,在一系列不平等条约的枷锁下,中国从一个独立的主权国家,变成一个不能自主的半殖民地。中国的对外贸易也蒙上了一层半殖民地的色彩。在入侵者的

————————

① 以上征引资料,均见拙作《从继昌隆缫丝厂看到中国资本主义的产生》,载《汪敬虞集》,2001年版,第399—419页。

眼中,继《江宁条约》而来的《天津条约》,创造了一套制度,使中国对外贸易被管制、培养和扩展到梦想不到的数量。沿海贸易港口的分布,海关行政的统一,进出口商品在内地特权的享受,中国国内贸易商品由陆路或自有帆船的运输改为外国轮船在内河和沿海的运输以及外国商人和船只在条约规定及领事保护下享有的特权等等,所有这些汇合成一种深刻确定的转变,创造了一个到今天仍基本上被维持着的贸易制度①。一本反映20世纪30年代中国生丝生产和贸易的专门著作写道:江浙和广东是中国两大产丝区,但是,“生丝的市场价格不是在上海和广州而是在纽约和里昂决定的”。“因此中国新茧的市价和蚕农的成本几乎没有联系,而是和纽约、里昂的现场价格直接联系在一起的。对于这个价格,中国的蚕农是一无所知晓,二无所操心,三无所作为。”②也就是说,完全受制于人。这样看来,澳门那块葡萄牙的殖民地即使能为广东的丝厂资本家“提供无可置疑的利益”,中国丝业面临的大环境,也是无法改变的。

当然,也应看到,西方资本主义的进入,给中国传统的手工缫丝业,确实带来了一定的发展空间,也就是说,它已不局限于广东南海一地。

在中国手工缫丝业的另一中心——四川,在20世纪之初也出现了由手工业生产到机器生产的局面。它也出现了一个四川的陈启沅和继昌隆,那就是川北三台县的陈开沚(宛溪)和他创办的裨农丝厂③。根据《三台县志》记载的“陈开沚传”,他也是一个“家世农”的“诸生”,“及长,为里塾师,贫不给一家之食,遂种桑。一乡非笑之”。“及岁歉,而利著

————————

① T.R.Banister,A History of the External Trade of China 1834—1881,1931年版,第51页。

② D.K.Lieu,The Silk Industry of China,p.xv.1940.

③ 《三台县志》,卷8,“人物志”。转引自陈慈玉:《近代中国的机械缫丝工业,1860—1945》,1989年版,第206页。

矣。叟乃赁田而广之。植数岁,桑林蔚然。叟乃为蚕桑社,条其法,上之官,由县及府、及道、及大府,成令典焉。日推日大,盖三十年,其法益彰。其丝遂输海外,为国产大宗。”①这里的“令典”,当然是“为蚕桑社条其法”,实际上指的就是裨农丝厂。

成立于1902年的裨农丝厂,最初以脚踏、直缫、小车缫细丝之木质“丝车十二部肇始”②。一反“从前县人缫丝,皆用大车、其质甚粗”的传统③。1913年进一步改木质为铁制机,改直缫为扬返,丝车增至140部,成为大型的缫丝工厂④。和广东陈启沅不同的是,所有丝车,无论木质、铁制,均由意大利输入,而非陈开沚自制。尽管如此,它“开创了四川机械化缫丝的先河”⑤,这是可以肯定的。根据对中国近代缫丝工业富有研究的学者统计,在1906—1926年,亦即在裨农丝厂成立前后的20年间,四川的生丝出口,呈现出明显的变化。在其成立之前三年,出口指数由100下降为65;而在此以后长时期中,出口指数一路上扬,1926年达到335的高峰⑥。鲜明的对比,体现了陈开沚的首创功绩。

最后,在以上海为代表的中国最大丝业中心的江南地区,那里的资本主义缫丝工业是以缫丝工厂由国外的直接进入而出现的。然而。仔细搜寻,即使在那里,也脱不了由手工业向工厂转化的痕迹。我们虽然还没有看到像广东、四川那样的手工缫丝→半机械缫丝→机械缫

————————

① 《三台县志》,卷8,“人物志”。转引自陈慈玉:《近代中国的机械缫丝工业,1860—1945),1989年版,第206页。

② 尹良莹:《四川蚕业的改进史》,第346页。转见《中国近代手工业史资料》,卷2,第364页。

③ 钟崇敏、朱寿仁:《四川蚕丝产销调查报告》,第171—172页,转见同上。

④ 尹良莹:上引书,第346页,转见同上。

⑤ 陈慈玉:上引书,第204页。

⑥ 同上书,第205页。

丝的演进,但是,那样的消息,却不绝如缕。在丝业专家朱祖荣的(蚕桑答问)中,就说“浙中有脚踏车,灵活而省工”,在“他处皆缫两缕”之时,这里就可以缫制“其价极贵”之“三缕细丝”,大大提高了手工缫丝的数量和质量①。这也是19世纪90年代以前即已出现而闻名远近的史实。

与此同时。我们还看到:在丝业中活动的中外合资,有的最初也是手工进行生产的。19世纪70年代和80年代之交在山东烟台昙花一现的烟台纩丝局,就是一个例证。这家以缫丝兼织绸的工厂,根据创办时的记载,使用了“最新式的外国机器”②,但是这个在当时看来是最新式的工厂,实际上仍是一个手工工场。它的缫丝和织绸两个主要工序完全是用手工进行的③。然而尽管如此,它在其他很多方面,仍比原有的手工作坊先进。例如在染色方面,它能生产各种花纹的绫绸,这是原有的手工作坊所不能的。因此它的价格也“比本地所织茧绸的价格高得多”④。

不言而喻,正如我们在前面所指出的:当我们提到在外国资本入侵的条件下。手工业向大机器工业的转向受到大环境的限制时,我们及时提出:要注意到它仍有一定的发展空间。现在,当我们充分注意到它的发展空间时,我们又要及时提醒读者:大环境的限制,又是不可忽略的存在。

继昌隆的历史证明了这一点。

————————

① 上海江南总农会编:《农学报》,第7册。

② Commercial Reports from Her Mejesty’s Consuls in China,1877,烟台,第39页。

③ Decennial Reports on Trade.1882—1891,烟台,第75页;1892—1901,烟台,第80—81页。

④ China,The Maritime Customs,Special Series,Silk,1917年版,第25—27页。

在继昌隆遭到手工织绸机工反对的风潮中,发生过两桩相反相成的事件:一是丝厂曾经一度迁至澳门,这在上面已经提到;另一个就是陈启沅在丝偈之外,又设计了一套缫丝小机。据他自己说,这个小机,功效“与大机无异”。但成本低,“以便小资本家经营”①;体积小,工人“每人一具”,可“携归家自縆”②。而陈启沅之所以出此,乃是在“事招众忌”,亲友、宗族危议之时,不得已而为之的应变措施。没有想到这一临时措施反而受到普遍的欢迎。19世纪90年代以降,“通府县属用此法者,不下二万余人”③。陈启沅的设计,不是机器缫丝的进一步发展,而是大机与小机并行不悖的局面,严格地说,是大机向小机倒退的局面。这种局面,是没有前途的。正如继昌隆本身的轨迹所展示的,它经过多次转手,进入20世纪20年代,又由蒸汽发动改回为足踏。后来有人到这个丝厂的发源地简村进行访问调查,发现已无丝厂存在,而当年继昌隆的厂址,已还原为陈氏遗族的住宅了④。

直到1936年,珠江三角洲的“民营丝厂的缫丝仍使用共撚式,丝车大部分为旧式机械,丝厂的设备简陋,光线不足,空气塞滞。似乎仍与19世纪末叶相同”⑤。

看来,手工业者→工厂主的道路,似乎没有走通。即使有人走了,也是半途而废。这就是本节开头所说的“向落后回归”的结局。

20世纪30年代,中央研究院社会研究所吴半农先生曾经计划开展资本形成(Capital Formation)的研究,并与当时的中国征信所合作,调查1883年以来成立的220 家

————————

① 《宣统南海县志》,第21卷,第6页。

② 《宣统南海县志》,第26卷,第57页。

③ 《蚕桑谱》序。

④ 吕学海:《顺德丝业调查报告》,1940年。转见彭泽益编:《中国近代手工业史资料》,1957年,第2卷,第52页。

⑤ 叶超:《广东珠江三角洲蚕丝业调查》,转引自陈慈玉:上引书,第178页。

工厂的和现状。其中有一项内容是各厂创办时重要股东的资本来源和历年的营业报告。这项工作后来由于吴先生离所,没有继续下去。所遗资料,一直存放在图书馆中,1943年我到社会所参加工作,看到了这些资料,觉得大有用处,当时曾就各厂重要股东的资本来源,作了一些分类整理,也从未发表①。现在事情已经过了半个多世纪,到了可以公开发表的时候。可惜的是,征信所的原始记录,经过多次搬迁,现在已不知去向。这里引用的220家民族工业的资本来源,既无厂家名称,创办人姓氏,又无资本数额,股份变迁,只有一个笼统的分类统计。讯息太少,用处不大。但对我们现在要讨论的问题,还是提供了一点判断的根据。如果说,上一节的实证,还只限于早期的缫丝一业,那么,现在这220家的统计,无论是在涵盖业别和时段两方面,都比较全面得多。

从下页表9的统计数字中,我们至少可以得到两个比较明确的认识。

首先,从表9中,一眼可以看出:220家工厂的资本来源,出自手工业的资本积累者,总共不过6家,其中有4家还渗入了商业经营的利润。这和上面我们看到的广东和四川两省缫丝工厂兴起的途径,形成了鲜明的对照。也就是说:从全国的范围看,这是对手工业者→工厂主这条道路的否定。

从总体的资本主义工业的产生是如此,从个别手工业的轨迹看,也是如此。前面提到的方显廷先生所作的天津织布、地毯和针织三项手工业从它的出现到1929年这一段时期的变动就是一份很好的证明材料。这三项手工业的调查统计项目,包括历年

————————

① 只是有些工厂营业报告中的资产负债表,连同我后来搜集的,作了一些统计,曾经发表过。请参阅《中国工业》,1949年12月号。

新设工厂和手工作坊的平均织机数和平均雇工人数。由于统计中包括了工厂在内,因此可以断定:如果这三项手工业是“迅速地成长为大机器工业”,这些数字应该是上升的、而且应该是上升得很快的。然而统计表中的数字,除了1915—1917年这一段短暂的时期有了一点上升的趋势以外,始终没有什么大的变动,后期甚至还有下降的趋势(参阅下表10)。调查中说:许多手工作坊,实际上等于“散处工人”的家庭。他们的作坊,多半是租来的。“当市场需要增加之时,主匠仅需稍加资本,招雇短工,即可扩张营业。及商业一入衰落时期,主匠又可辞退短期工人,仅留学徒,缩小其营业范围,并可向大作坊领取原料,代为制造,同时主匠家属又可分出一部或全部时间代其他作坊从事工作。换言之,昔之主匠,现已降为散处工人。”①代表小资产阶级的小手工业者,其生存地位之日趋式微,从这里可以得到明确无误的信息。它所走的道路,正是上升为工厂主的反面。

————————

① 方显廷:《天津针织工业》,1931年版,第24页。

对于天津地毯、织布和针织三项手工业的归宿,我们的根据是间接的推测。下面我们再就同一研究机构对河北另一棉织中心——高阳所作的个案调查,以其实际的经历而非间接的推测,作出它的最后归宿的结论。

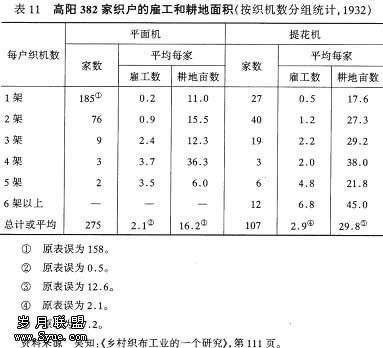

高阳手工织布业的发展历程,是一个比较典型的例证。在1908年以前,高阳的手工织布,还处在小商品生产的萌芽状态。那时织布所用的生产工具,是最老式的木机。原料是出自农户自己的棉田,成品大部分由自己的家庭消费。1909年机纺洋纱和足踏铁轮织机同时输入高阳①。在此以后十数年间,高阳织布业的面貌,出现了前所未有的改变。这时的织户,多数有了雇工。手工织布的市场,从高阳城东40里的青塔推广到长城以外的内外蒙古②。其间在1919年有使用火力织布机的合记织布厂的出现③。1933年有同和织布厂对电力络经机、整经机、纬线机、提花铁木机、条纹铁木机的首先使用和山东潍县分厂的设立④。就在这个时候,曾经对天津织布等三项手工业进行调查的南开研究所,又对高阳的手工织布业,进行了深入的调查研究。他们选择了382家农户兼织户的收入,作出了很有意义的比较。根据调查的结果统计,织布净利占全家收入78.9%,耕地及副业收入只占21.1%⑤。农业收入已退居次要的地位。一个值得注意的现象是:耕地面积与织机及雇工数,几乎成同步和正比例的变动,尤其提花机的织户是如此。他们在农业生产上,已经达到富农的地位。农

————————

① 吴知:《乡村织布工业的一个研究》,1936年版,第11页。

② 同上书,第17页。

③ 同上。

④ 同上书,第30页。

⑤ 同上书,第135页。

业经营的剩余,可以用来扩充其织机的数量,而织业上的盈余,则又可以投资于土地。因此,耕地与织机,同时增加。在107家提花机织户中,有12家的织机,每家都在6架以上。雇工平均每家将近7人,耕地面积平均每家45亩。(请参阅表11)。织机、雇工和耕地面积都向一致的方向变动。

但是,也有和高阳不同的变动趋向。我们在上面提到的定县的情况,就是一个和高阳相反的例证。这从表12的对比中,得到充分的证实。

从表12看,高阳与定县的农民的确好像有幸和有不幸。定县的农民之所以兼营织布,的确是由于土地经营的收入,维持不了最低水平的生活,不得不从手工业寻求补救。那么,对高阳兼营织布的农户、或者说兼营土地的织户而言,客观形势都在等待他们爬上富农或手工工场主乃至工厂主的平台。然而,客观的形势又是非常残酷的。等待着定县农民的,固然是望不到尽头的贫困;等待高阳农户或织户的,同样是不稳定的小康和难以彻底摆脱的贫困。对高阳的手工织布业进行了长期而仔细研究的吴知先生,他的是可信的。根据他的意见,高阳的乡村织布工业的确兴盛过一阵子,但并没有长期兴盛下去。1930年以前,高阳织布有过两次兴盛。初次兴盛维持了五年(1915—1920),第二次只有三年(1926—1929)。1930年以后,高阳棉布进入了衰落时期。“主要的现象”是:1.“布销停滞,原料输入及产布数锐减”;2.“布机停工,失业增加”。而“发生原因”则是:1.“国内经济情形的恶劣,物价(尤其是农产品)低落,出口减少”;2.“演变后东三省市场的丧失”,3.“日纱倾销,纱价暴落,布商赔折”;4.“织布技术不知改进,内部组织散漫”①。

高阳与定县,殊途同归。定县之路不通,高阳之路最后也不通。中国的社会性质决定了一切。

其次,从表9中,我们还可以看出:在商业利润以外,官僚收入成为工业投资的第二大来源。“一部分商人、地主和官僚投资于新式工业”,这是19世纪下半期就已开始出现的现象②。上面的统计表9,反映了这一事实。统计中没有出现大量的地主,这是由于绝大多数官僚,同时兼有地主的身份。也就是说,没有官僚、纯粹土财主式的地主,是很少能参加到新式工业的行列中来的。事实上,土地、商业和高利贷这三者都是官僚的投资对象。由于工业投资的收益,不能或者很难和土地以及商业、高利贷的收益竞争,所以一般官僚,在把来自土地或其他剥削收入投资于工业以后,却又常常把工业上的资金转向土地或其他剥削行业中去。由土地、商业、高利贷资本到工业资本,又由工业资本到土地、商业、高利贷资本,

————————

① 吴知:《乡村织布工业的一个研究》,第30—31页。

② 毛泽东:《中国革命和中国共产党》,见《毛泽东选集》(合订一卷本),第621页。

这种例子是很多的。拿纺纱业中几个比较知名的纱厂主——无锡业勤纱厂主杨宗濂、宗瀚兄弟来说,他们的父亲,曾经做过肥城的县官,“居官积廉俸,置田二百亩”。杨宗濂自己也做过盐官,他兄弟二人在1896年集股24万两,创办业勤纱厂。然而他们又以母亲的名义,在他们父亲死后的30年间,一手买下“庄屋一区”,“足成千亩”①。显然,这是由土地到工业,又由工业回到土地。另一个是恒丰纱厂的聂缉规。聂本人是一个官僚。他经营纱厂,不便自己出面,由儿子聂其杰经营。他自己却又在“领垦湖田”的名义下,大量兼并土地。他收买恒丰纱厂的购价,不过32.5万两,而他的田地财产,根据他自己缩小了的报告,却有80余万两②。这也是在工业投资的同时,不放弃土地投资之一例。盛宣怀在包括纱厂在内的工业投资,是众所周知的。但是他同时又投资于土地,仅江宁、上海、宝山三处,就在千亩以上③;投资于高利贷的典当。根据1878年的档案记载,当时就有27家④。事实上,盛宣怀的投资,是无所不在的.这在他给自己的贴心人的私信中,刻画得淋漓尽致。为了提供实证,这里不妨从其致妻庄氏的家书中,摘取一二,以概其余。家书有这样一段:“天气久晴,花价必松,纱价必更贱。汝所存之纱一千二百五十包,银根太钜(约银九万两),华盛亦难久欠,难保不贱至六十两以内(须亏本一万两以外),亏本甚大。中秋节后,无论如何务必全行售出,以后做生意切勿太贪。”“我们做生意吃本又重,心又狠,要赚得多,手又呆,处处落人后着。汝去年买花赚钱不卖买稻,幸我再三催卖,蚀本无多。我买米已得利而————————

① 《侯太夫人行述》,不著年月,第15—16页;《杨藕舫行状》,不著年月,第13页。

② 曾纪芬:《崇德老人自订年谱》,各页。

③ 《时报》,1913年11月1日。

④ 高洪兴:《盛宣怀的典当事业》,载《近代中国》,第12辑,2002年12月,第138页。

尽失,今汝买纱,又卖不出。”“依我主见,还是放债稳妥。不可做生意,若愈做生意,必至于连本无着。”①在这里,投资与投机是一对孪生兄弟;生产的目的,不是供给消费,而是囤积居奇。

对于这个问题,我只能说到这里。它属于另一个研究领域中的重要课题,非本文所能完成的任务。个人也已力不从心,谨诚挚地表示我对学术界的热忱期待。

————————

① 北京大学历史系近代史教研室:《盛宣怀未刊信稿》,中华书局1960年版,第272页。