由苏州经商冲突事件看清代前期的官商关系(二)

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

在商人经商贸易的过程中,经常遭遇到哪些实际的经商冲突?当时政府官员又是如何处理这些不同的冲突?这是本节要分析的主题。

由碑刻资料中,不仅可以观察到当时商人身处的经商环境,也提供了许多业者实际遭遇的案例。事实上,目前存留的碑刻资料中,有许多内容正是当时商人在解决经商冲突后所联名刊立的事件始末或诉讼纪录,这些数据提供了经商冲突事件的许多实例。由于各类经商冲突事件的大小规模不同,较难做全面的讨论。本节选择以商人联名立碑的经商冲突案例做为讨论的基础,因为立碑人数众多,不仅代表着事件涉入人数较多,也在相当程度上反映了该事件在社会上的影响规模较大,因而较具有代表性。

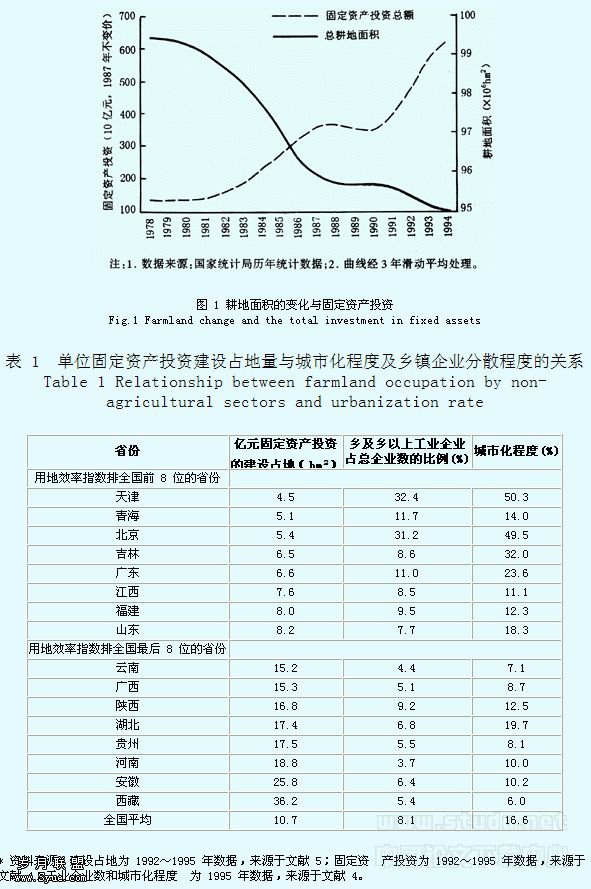

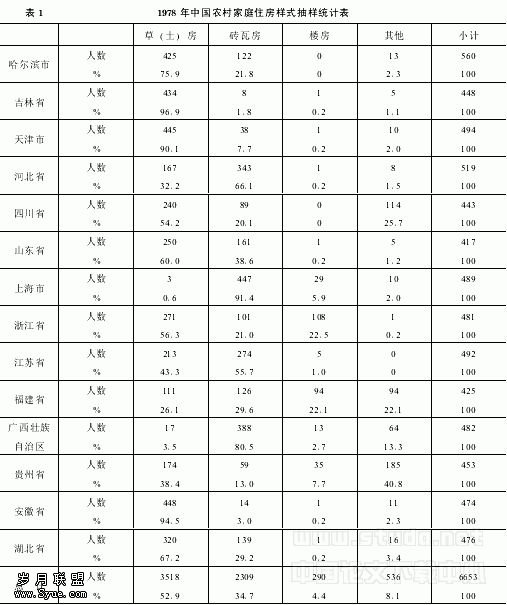

本文整理商人联名立碑中与经商冲突有关的资料,做成表一。除了一般商人的经商冲突事件外,由于手作坊坊主也将其产品投入市场,故他们所涉入的经商冲突事件也列入考察。表一依照联名立碑中涉及主要内容的不同,将经商冲突事件分为以下三类:甲类为与工资争议有关者??ㄎ?谱殴そ场腹ぷ收?椤苟??鸬牟家怠⑺恳怠⒅揭档壬倘俗鞣恢髁??⒈?R依辔?肷倘恕妇?贪踩?褂泄卣撸??ǖ猎粑蘩涤牍僭崩赳闼髡┣稚Ф??碌纳倘肆??⒈?1?辔?肷倘思涞摹干桃灯踉肌褂泄氐木婪祝??ㄉ倘恕⒀佬小Ⅴ叻恢鳌⒃耸湟嫡咴谏桃到灰坠?讨幸蛭?踉寄谌菡?榈染婪锥??⒌某逋皇录?M臣平峁??桌嗾际????依嗾季偶???嗾剂??O挛慕?来畏直鹛致邸?BR>

(一)有关「工资争议」的经商冲突

清代前期苏州的工资争议冲突事件,通常都发生在手工业内。当时苏州的手工业行业很多,但以规模而论,其中是以棉布、丝织以及纸张加工等行业的生产规模较大、雇佣的工匠人数较多。这些行业中,商人作坊主不仅出资购买原料,而且也间接或直接雇佣众多工匠进行商品生产。当时,这些商人作坊主经常与所雇佣的工匠发生工资争议,时人多将此种冲突事件称为「商匠争端」(《苏州碑刻》,页75),这是清代前期苏州经商冲突事件中的重要组成内容。表一列为甲类的与「工资争议」有关的经商冲突事件,共有十三件。

事实上,当时重要的工资冲突事件并不只十三件。根据不完全的统计,由康熙九年(1670)至道光二十五年(1845)间,在苏州共发生至少十九次的工匠抗争、罢工或是控告作坊主商人的事件,其中在踹布业中有十次,丝织业中有二次,染纸业中有五次,印书业中有二次(许涤新、吴承明,1985:719)。若再加上乾隆四年(1739)、乾隆六年冶坊业的两起工匠「干预把持、讼棍殃民」事件(《苏州碑刻》,页154),道光六年(1826)、道光二十七年(1847)腊烛店业工匠的「霸停工作、勒派敛钱」事件(《苏州碑刻》,页268、页273),以及道光十七年(1837)箔作坊业工匠的「霸众停工」事件(《苏州碑刻》,页165),则累计有廿四件规模较大的「商匠争端」。但因为相关数据不全面,所以本文只以表一所列甲类的十三椿事件为讨论的素材,重点放在政府官员如何处理这些经商冲突事件。

众多布商在苏州参与了棉布的行销和生产过程,并对踹染坊等加工作坊坊主及工匠等人,直接或间接发给工资,两者间产生了密切的雇佣关系。在清代前期的苏州,这些众多的商人作坊主以及工匠之间,常因工资问题而发生彼此间的冲突事件甚或两造对簿公堂进行司法诉讼。

在表一第11号康熙四十年(1701)的联名立碑中,反映了去年一件严重的商匠冲突。自康熙三十九年(1700)四月始,苏州城内,「千百踹匠景从,成群结队,抄打竟无虚日。以致包头畏避,各(踹)坊束手,莫敢有动工开踹者。变乱之势,比诸昔年犹甚。商民受害,将及一载」(《苏州碑刻》,页63)。照政府官员的说法看来,事件发生过程中,有些所谓善于「东挑西拨,借景生端」的「流棍亡命」踹匠人物,竟然还设计了类似「罢工准备金」的制度:

或曰某日齐行,每匠应出钱五文、十文不等;或曰某匠无业……每匠应出银二分、三分不等,而众匠无一不出。……积少成多,已盈千万(《苏州碑刻》,页63)。

踹匠在「齐行」罢工期间,多半无法领取工资,踹匠个人生活或是其家庭生计都顿形艰难。若布商与踹坊包头无意沟通工资问题予以增资,则对那些待领工资糊口而此刻却在进行抗争中的踹匠将极为不利。因此,发动「齐行」的踹匠,乃向支持抗争的踹匠收取「钱五文、十文不等」的经费,以做为长期抗争的罢工基金。尽管政府官员批评那些向应捐钱的踹匠是「奈何蚩蚩者流,割肉喂虎,若不自知」(《苏州碑刻》,页63),但毕竟在众多踹匠的配合之下,这笔捐款已是「积少成多,已盈千万」。这种共同捐款以「齐行」罢工的制度,才使得康熙三十九年这场踹匠「齐行」冲突事件持续甚久,使商人大叹:「商民受害,将及一载」,对布商利益造成不小的损害。第12号的例子,更已看到所谓的踹匠「敛银」,以建造「普济院育婴堂,结党创立会馆」(《苏州碑刻》,页66),这是踹匠准备捐款成立团体组织的努力,但却被政府以危害社会治安的理由加以禁止取缔,未能真正成立工人的团体组织。尽管政府取缔工匠成立团体组织,但对工匠的增资要求却并非一概禁止。乾隆二年(1737年),殷裕公等踹匠即「请照松郡之例」,要求该管县衙强制布商增加踹匠工资。其后,踹匠王言亨等人更采取径行「越控督抚」的上控手段(《苏州碑刻》,页74),要求政府官员为踹匠增加工资。

面对工匠的联合抗争行动,商人作坊主也采取各种相应的手段。除了不断将发动齐行叫歇的工匠套上诸如「流棍亡命」、「退业并不踹布」等名称向政府提出诉讼案件之外,也开始成立自己的团体组织。布业商人在乾隆中期成立了「新安会馆」,纸业作坊商人在乾隆末年成立「仙翁会馆」,丝织业的「账房」商人则在道光初年成立「云锦公所」。表一所列十三件甲类联名立碑案例,其立碑地点则逐渐由广济桥、阊门、玄妙观附近,转变至在「新安会馆」、「仙翁会馆」与「云锦公所」等特定商人团体建筑物处竖立。这些证据都说明了上举三个会馆公所和十八世纪中晚期苏州「商匠争端」冲突事件的密切关系。

苏州地方政府介入商匠争端的处理,比较常见到的办法是仲裁解决商人作坊主与工匠两造间的工资争议。早在康熙九年(1670年),苏州知府即已为布商与踹匠重申订定了「照旧例,每匹纹银一分一厘」的工资水准,并且要求双方遵守:「店家无容短少,工匠不许多勒」(《苏州碑刻》,页54),这是表一第3号例子中,经商冲突经地方政府裁决之后的结果。而在康熙三十二年(1693)之前,清政府并且已将踹匠工资的规定刊刻在苏州当地的「皇华亭」上(《苏州碑刻》,页55)。乾隆二十一年(1756),元和、长洲与吴等三县知县联合为纸坊坊主与纸匠定下了工资:

长、元、吴三县会议,各坊工价,总以九九平九五色,按日按工给发,钱照时价高下。倘敢再将工价折扣给发,请照示应重律杖八十;工匠持伙涨价,应照把持行市、以贱为贵律,杖八十。如纠众停工,请予照律问拟之外,加枷号两个月。(《苏州碑刻》,页90)

在这份议定纸匠工资的碑文中,分别依照着「推、刷、洒、梅、插、托、裱、拖」等不同工技与工序而罗列有二十四项不同的工资标准(《苏州碑刻》,页90-92)。在此处也看到地方政府特别加意严惩那些「纠众停工」的工匠。同时,也对「倘敢再将工价折扣给发」的纸坊坊主提出警告:将予以「请照示应重律杖八十」的处罚。

政府介入商匠争议并且代为规定工资水准和发放方式的相关规定,其实是有一个逐步改良的演变过程。在康熙四十年(1701)至五十四年(1715)间,政府明定踹匠工资由「每匹纹银一分一厘」提高为「每匹纹银一分一厘三亳」,并且还规定了粮价上涨期间货币工资应该如何换算的法定标准:「其米价贵至一两五钱,每踹布千匹,加银二钱四分。米价一两二钱则止。商店给发工价,每两外加五厘,名曰捐助」(《苏州碑刻》,页68-69) [33]。地方政府有时还对工资的发放方式做规定,以保障工匠的权益。如乾隆六十年(1795)的〈元长吴三县会议踹布工价给发银两碑〉即说:「嗣后坊户给匠工价,即照所发陈平九八兑九六色银。……给匠,听其自行换钱,毋庸坊户代为经理」(《苏州碑刻》,页79)。可见布商所发踹匠工资原本多属白银货币,而踹坊坊主则假借代换铜钱之便在银钱比价折算价差上克扣踹匠所得之实际工资 [34],地方政府在此处的介入,应是为避免上述不利踹匠利益所做的考量。至于商人作坊主所支付的不同货币工资形式,地方政府有时也会介入加以规范。如道光二年(1822)元和县知县,即为廿六名「开庄机户」的账房究竟应该如何给付机匠工资,做成批示:「至应给工价,如各户用洋,悉照每日钱铺兑价作算,不得图减滋畔」(《苏州碑刻》,页25)。

另一方面,中央与地方政府皆对社会上的「齐行」、「叫歇」等罢工事件特别重视。早在康熙四十年(1701),政府官员颁立〈苏州府约束踹匠碑〉,其中即规定了以保甲连坐方式编查踹坊踹匠的一套方法,先以十家踹坊包头编成一甲,而「于其内择……老成者,充任坊长」,再以踹坊包头来约束踹匠,每家踹坊「设循环簿,着令(所收踹匠)登填何处籍贯、何人保引、何日进坊、何日出坊,分列旧管、新收、开除三项。每逢朔望,必与坊长倒换」,并且责成专门官员稽查弹压(《苏州碑刻》,页63-64)。康熙五十九年(1720)更订立〈长洲吴县踹匠条约碑〉,规定了连环互保与夜间禁闭在坊的严苛管束政令(《苏州碑刻》,第45号)。到了雍正九年,更对上述保甲制度进行了再一次的整顿与加强工作。乾隆五十八年(1793),元长吴三县更联合援引康熙五十八年的「踹匠章程例」而订定了一套「纸匠章程」(第22例)。在此种对踹匠的严厉管制措施之下,发生在康熙五十四年间的踹匠「欲助普济院、育婴堂,结党创立会馆」一事应该是踹匠较难实现的愿望。官方的考量是:「倘会馆一成,则无籍之徒结党群来,害将叵测」(《苏州碑刻》,页66),也可见官员防范踹匠的戒心。

在清代前期所看到的众多苏州「商匠争端」,的确是一类十分显著的经商冲突事件,在冲突事件中,也的确可以看到地方政府积极介入这些与「商匠争端」有关的诉讼案件中。苏州布业丝业等商人固然呈请地方政府官员维护自身的商业利益,希望官员制止工匠的「齐行」罢工;但踹布机织等工匠也同样会向官员提出控诉,要求商人增加工资。

无论政府官员是否有意在工资协商过程中偏袒布商,但在美洲白银大量流入而造成盛清时期物价上涨的大背景之下,十八世纪后半叶的苏州米价不仅远较十七世纪为高,而且长期停留在较高价位之上(全汉升,1972a:484)。至少由康熙四十年代至乾隆嘉庆年间苏州工匠工资的增加缓慢看来,这种情况无疑不利于工匠的实质所得。但换一个角度看,苏州地方政府在因应商匠争端的过程中,屡次介入商匠之间的工资调整冲突事件中,并颁发了许多相关的法令,显示了地方政府官员其实也正在学习和累积处理这类工资争议的经验。

(二)有关「经商安全」的经商冲突

表一所列乙类联名立碑事件,共有九件。其主要内容是与商人经商安全有关的经商冲突,其中包括了盗贼无赖与官员吏胥对商人的侵骚。这些侵骚并不涉及商人经商买卖的实际契约内容,但有时却会严重妨碍到其经营环境的安全,增加业者的经营风险。

地方性的无赖常常威胁到工商者的经商活动。除此之外,有些官员与吏胥也会侵骚商人。官员吏胥一方面是商人经商过程中的保护者,但却又常倒过来成为侵夺者。这些都是影响商人经商环境的主要人物,也是商人常要面临的困扰。单以客商为例,在他们四处运货发卖的过程中,即常有要面对上述人物的侵扰。在清初一首〈估客苦行〉的纪实诗作上,即描写着当日客商的甘苦:

昨日泊舟枫林下,左右舳舻尽商贾。见彼哽咽当风餐,为言作客江湖难。江湖近年多盗贼,布衣夜脱安可得。征贱鬻贵虽不贫,风波万里真辛苦。更逢当关多暴吏,欲浚锱铢加重罪。可怜曛黑不开关,苦守巨浪危樯间。恨不载金长安买都尉,等闲见汝一官何足贵 [35]。

这首诗具体指出了「盗贼」与「暴吏」是商人的两大威胁,也指出当时一般「布衣」身份的商人由于不具官员特权而隐忍的辛酸与无奈。

胥吏、乞丐与无赖,都是当时经常造成商人经商环境恶化的人物。碑文中常有此类的经商冲突,表一中乙类的七件联名立碑案例,不过是较严重者。早在明末天启七年(1627)的〈苏州府严禁南濠牙户截抢商船客货碑〉上,即已记录着下面的实际案例:

江宁府等处商人……梅鼎臣等……贩卖海蜇……等货,(航货运至)苏镇,南濠牙户先遣健仆使船,纠集……党棍,一遇(商货船只,即)哨党蜂涌、丛打乱抢,……致使异乡孤客素手空回。……万里孤商,餐风宿月,……纷纷泣诉。(《苏州碑刻》,页240)

这是非常令人吃惊的社会失序现象。在这个例子中,牙户不做正常的中介生意,而径行掠夺客商的资产。表一第14号例子,发生在康熙六十一年(1722年)。阊门一带的铺户,平日即屡被当地乞丐勾结官府胥吏强行「蠹取月规」,而在是年三月初十日,更「有恶丐鱼得水借尸图赖,纠集多丐……(将)香店家伙打毁。致阊门一带铺户,各将店门关闭,远近传为罢市」 [36]。这个案例造成阊门、金门一带商民罢市的结果,最后并形成了一百户「金阊市民公立」的示禁碑文。

尽管市镇有巡检的设立以维护治安(川胜守,1987;林绍明,1987),然而仍有「打行」一类的无赖组织存在于苏州及其附近的许多市镇之中(川胜守,1979;上田信,1981;川胜守,1982)。如「康熙年间,……善拳勇者为首,少年无赖,属其部下,闻呼即至,如开行一般,谓之打行」 [37]。这种无赖的组织力量,仍是危害社会秩序的潜在因素。这固然多是因为明清之际动荡局势所造的特殊社会失序现象,但其下都市治安恶化的问题也始终不断出现。乾隆二十四年的〈陈文恭公风俗条约〉,即描述了当时苏州附近都市治安恶化的现象:

滨海地方,习成强悍。冲繁镇市,惯逞豪强。设约盟神,结成党羽。或衣服一色,或同佩一物,创立党名。如小刀党、青龙党之类,手带铁梭铁套,身佩……角刀,生事打降,一呼而集。驱差抗官,同恶相济 [38]。

这些「或衣服一色,或同佩一物」的地方豪强人物,除了能「驱差抗官」之外,对商人的经商环境也一定是很大的危胁。即使到了嘉庆年间,阊门山塘的治安状况有时仍令人不敢乐观,如表一第23号发生在嘉庆十一年(1806)的联名立碑例子,当时受害的虎丘一带「山塘铺户居民」,即在控词上写道:

虎丘山塘,通衢七里。地方名胜,店铺稠多。然买卖贸易,皆赖过往商船。迩缘恶匪纠党成群,皆带铁枪、小枷及掮石之类,或十余人、或廿余人,聚伍络绎。或至停泊之船,或至店户之家。每人勒索十四文。适有不遂,涂污抛石。是以来往商船,畏其强恶,不敢停泊。以致各铺生意萧条,贸易零落(《苏州碑刻》,页388)。

这些山塘的铺户商家因为来往商船被那些「纠党成群,皆带铁枪、小枷及掮石之类」的人物勒索,以致商船不敢泊岸进行买卖,连带也严重损害了山塘铺户的利益,这也是反映了经营环境方面的经商冲突。

无论是在运货制造或是经商发卖等营业过程中,这些暴力危胁的不稳定因素,都是造成经商环境恶化的主要因素。城镇中的暴力问题值得重视,虽然这无关乎商业经营行为中买卖双方所涉及的契约条件,但却是当时商人经常面对的恶劣经营环境,是其必需额外付出的风险成本。有时经商环境的恶化更会令整个市镇受损,如万历年间同属苏州府的嘉定县南翔镇即有其例:

南翔镇,……往多徽商侨寓,百货填集……于诸,镇比为无赖蚕食,稍稍徙避,而镇遂衰落 [39]。

可见市镇中「无赖」对于客商的危害,竟然能使客商「稍稍徙避」,南翔镇的繁荣也受到严重的影向。南翔镇在清初虽再度恢复市面的繁荣(樊树志,1990:323),然城镇中暴力问题之严重,亦可见一斑。

政府不断重申禁令,希望保护商人的经商安全,如碑文上所经常看到的政府禁令:「如有……勒索肆凶不法者,许被诈之人,扭交地保、丐头,禀解本县,以凭从严究办。地保人等,如有容隐,察出并处,决不姑宽」(《苏州碑刻》,页388)。然而,经商安全始终是个困扰商人的问题。面对经商安全受到威胁,商人捐款组成的会馆公所则提供了另一种集体保障的管道,当再有类似冲突事件时,会馆公所可以提供更多的人力与物力来向政府提出诉讼要求保护或赔偿。

表一第24号的例子,是件发生在嘉庆十五年(1810)左右的有关地痞索诈米商的联名立碑,这是件署名「湖南北、江南西通帮公立」的案例。在清代中叶,苏州早已是全国重要米市之一,约自康熙末年开始,苏州米市上的米价涨落,主要即由湖广(有时加上江西)食米到达的多寡来决定(全汉升,1972c:573)。根据包世臣在嘉庆道光年间的估计:「苏州无论丰歉,江广、安徽之客米来售者,岁不下数百万石」 [40]。表一第24号碑文也说:「米济民食,货利国用。苏省之流通,全赖楚船之转运」(《苏州碑刻》,页389),正指出当时湖广米粮和苏州米市间的密切关系。然而,当这批湖广米商贩米来到苏州时,他们的经商安全却遭到严重威胁:

遭一干地痞,假充河快,聚党多人,日肆索诈。装米者,照船之大小,索米自三升至一斗不等。……船各夜逐要灯油钱十四文。种种扰害,万船切齿。忍气吞声,已非一日(《苏州碑刻》,页389)。

苏州府元和、长洲与吴三县知县针对此种诈索商船事件做成批示:「嗣后,如有无籍徒乞丐假充河快名目,在于各商船索诈钱米、生事扰害者,许即扭禀本县,以凭按律究办」(《苏州碑刻》,页389)。这也是一件由商人联名向地方官府请求保护的例子,经过诉讼手段,这批贩米客商获得苏州府三县知县的联名示禁,颁发「示禁索诈」碑文,以为「勒碑永垂」。

另外,至少自明末开始,便可在政府禁令中屡屡看到「禁革行户当官」的宣告。如崇祯四年(1631)的〈苏州府为永革布行承值当官碑〉,即记录了苏州知府「永革铺行」的命令:「一切上司按临府县公务,取用各色……,照时价平买。该房胥役供应,并不用铺行承值。但有仍寻铺行,仍用团牌……(持)票借用」者,「许诸人首告,差役究,遣官听参」(《苏州碑刻》,页53)。直至清初,禁革铺行的命令仍屡见于碑文等资料中,苏州府常熟县有关此类禁令的资料特别多,可见到当时政府官员禁革铺行做法的普遍(佐藤学,1987) [41]。

然而,无论政府如何地禁革「行户当官」,不肖官员与吏胥在地方上藉编定「行户」手段来控制征取商人的财货,则终清之世不能全免,特别是在吏治较差与社会失序时尤然 [42]。晚明以来的禁革铺行改革收效甚缓,清初的情况仍然是:「今官府有所吩咐,勾取于下,其札曰票」 [43]。「票取」商人财货的现象仍然发生,未因政府屡申铺行之禁而消除。即使到乾隆三十六年(1771)的苏州,仍然有以「各行户领价承办……不肖官吏或因此短发价值、减克平色」的记录 [44],政府官员依然有编审「行户」的行政惯例。有时候,一些人物更假借政府编审行户的机会或名义,自称为「行头」或是「小甲」,用以勒诈商人。这些打着「编审行户」口号借机勒索商人财物的官员、吏胥与「行头」、「小甲」,都是威胁商人经商安全的潜在危胁者。

虽然,明末清初以降政府官员推动的禁革编审铺户措施的确是一种制度改革,有助于商人改善经商环境。但问题是法令上虽然原则禁止,实际成效则依各地各时期的吏治良窳来决定。一般来说,在雍干年间的苏州,尽管仍会有一些强编「行户」的个案发生,也始终有某些自称「小甲」之类人物的骚扰,但禁革行户的实际功效仍是比较好(洪焕椿,1992:565)。由碑刻资料看,雍干年间的苏州地方官员确是较有效率地在处理商人控告勒编「行户」与「小甲」骚扰的案件。乾隆四十六年(1781),长洲知县即指出:

苏郡地方,凡有生意行当,动称小甲,从中滋事需索,殊堪发指。……奉批:木簰小甲,既无设立成案,自未便听地棍把持扰累。如详,严饬革除,勒碑永禁(《苏州碑刻》,页120)。

在此例子中,该名官员固然是对苏州当地「动称小甲,从中滋事需索」的现象大感不满,甚至说是「殊堪发指」,因而对「小甲」之类人物「严饬革除,勒碑永禁」。但是,这位官员仍是要在查过该「小甲」确是「既无设立成案」后才下令禁革。而在《吴中判牍》上则略有不同,该名同治年间任长洲知县的官员仍是记录着:「查各行小甲,最为民害」,但他的判案则是:「即使实有其事,凡不便于民者,本县亦将更之」 [45],可见他的态度是无论有无「成案」皆一律禁止「小甲」一类人物。

会馆公所成立后,这栋专属于捐款商人的建筑物,也成为商人经商贸易的一处公共空间,提供了成员贮货、歇宿或是议定商业契约的公共场所,成为捐款商人经商环境的一部份。然而,会馆公所所在地的房舍屋宇却也经常成为无赖胥吏的骚扰对象,这是许多会馆公所经常呈请地方政府立案保护的一个重要理由。道光元年(1821)苏州知府为「小木作公所」立碑示禁:「恐……近邻亵渎侵僭,叩乞示禁。……如有地匪棍徒,在于该公所作践,以及私行盗租侵僭情事,许即指名具禀,以凭拿究」(《苏州碑刻》,页135),这是一个典型的例子。

(三)有关「商业契约」的经商冲突

商人在经商过程中总会发生许多与商业买卖有关的交涉,而买卖行为在本质上即是一种双方协议合意的契约行为。因此,无论是度量衡的争议、中介费用的争议、运输费用的争议、不履行契约的债务纠纷,甚至私自仿冒商标的侵权行为(可谓是一种未经授权的「非法契约」),都可列入本文所谓的有关「商业契约」的经商冲突。表一将其归为丙类案例,共有六件。

在清初一些商业书中,即将当时商人经商实际遭遇的经商场合予以分类,并将商人的经商交涉对象区分为「车、船、店、脚、牙」五类,分别指车夫、船夫、邸店、脚夫以及牙行(鞠清远,1977)。其中又以牙行这种中介商人以及脚夫、车夫与船户等运输业者,为构成与客商交涉商业契约冲突来源的主要人物。

牙行在当时的商业经营过程中,其实是不可或缺的一种商业制度。无论是在中介买卖双方完成交易、评定商品成色与价值,以及换算各地度量衡等方面,牙行都提供了重要的中介服务功能,客商经商的确也必需要依赖市场上这类人物的服务。雍正二年(1723),在一份有关纱缎业牙行的碑文上,纱缎业牙行业者即说:

吾吴中纱缎一业……岂非苏城极大生产,而合郡生民所(不可缺)者乎!但商客之来,必投行主,而造作之家,(率)由机户。两者相须,而一时未必即能相(遇),……此纱缎经纪所由设也。……经纪一途坏,而客商与行家机户,交受其害也(《苏州碑刻》,页14)。

由文中所谓的「经纪一途坏,而客商与行家机户,交受其害」,可看到牙行业者对其职业重要性的自我肯定。牙行对市场交易的必要性,除了因为具有中介买卖双方的功能之外,有很大一部份则是来自牙行业者对当地度量衡具的熟悉。尽管政府要求市场使用官颁度量衡做交易,但各地市场仍有各自惯用的度量衡,牙行掌握了官颁的法定度量衡与当地民间惯用度量衡间有关折算问题的专业知识,这使牙行业者成为传统社会的「商场中的专家」 [46]。

商人在苏州出各行业不同的贸易范围与方式,外来客商多半从事批发贸易,本地商人则泰半经营中介商人性质的牙行业务。不过,在批发客商与中介牙行之间,其实是个动态的变化过程,二者可以相互转化,客商由批发涉入中介业,牙行由中介转为批发业,两者都随市场交易复杂化而不断变动(山本进,1993) [47]。不过,在商业发展过程中,批发与介仲业务合一的转化过程毕竟仍需要较长时间,牙行与客商间的既合作又冲突的状态,在清代前期的苏州仍是个普遍现象。

客商与牙行常因市场交易而发生冲突,除了度量衡具方面的冲突以外,中介过程也常发生债务纠纷或是诈欺行为。度量衡具换算方式常使客商自觉吃亏,中介费用和交款方式也常使客商和牙行产生争议。客商初至苏州这样一个工商繁华的大都市,对当地市场状况总不若本地牙行熟悉,所携带或是所需要的货品都有待熟悉本地市场行情变动的牙行为其寻觅买卖机会,为了减少货品损耗与资本闲置的损失,客商面对牙行时,便常显得相对弱势。在与牙行交易过程中,小至度量衡的冲突,大至债务纠纷或诈欺事件的发生,都使客商利益蒙受很大损失。

明清中常将牙人称为「居停主人」或是「经纪」,有关客商和牙人间的经商冲突屡屡发生,时或出现在文献纪载中。十六世纪一本商业书中,即特别提醒到苏州贸易的客商要留意沿途市价,避免被苏州的牙行欺骗:「市价须访,恐遭牙行诓诱」 [48]。万历年间,李乐更曾描述位于苏州府附近的湖州府的客牙冲突,记载湖州府乌镇、青镇众多客商在经商过程中所受牙行的侵欺:

两镇通患通弊,又有大者。牙人以招商为业,(商货初至,)牙主人丰其款待,……(牙)主人私收用度,如囊中己物,致(客)商累月经年坐守……,情状甚惨。……这商货中间,又有借本置来者,举家悬望,如合负了他?负了他,天不容,地不载,世间极恶大罪也。余目击心伤…… [49]。

客商除了被牙行拖误行销时机以及私吞财货之外,贷本经商的客商因为还有利息负担,损失更加惨重。李乐在看到许多客商的经商惨状后「目击心伤」,记下该江南市镇牙行侵凌客商的「通患通弊」,李氏认为:牙行欺诈客商的这种行径,简直是「天不容,地不载,世间极恶大罪也」。

康熙四十六年(1707),褔建巡抚张伯行颁布〈严禁牙棍扛吞示〉,其中也描述了客商至异乡贸易的苦状:

为商贾者,出其汗,积微资,越境贸易,……乃牙店无体恤之意,而棍豪怀诈骗之谋,或仗衙胥而硬取,或勾党类而朋吞,或饰诈于赊营,或狡情于揭借,诓银入手,视为己财,营室肥家,罔知客困。……(商贾)赴公府而投诉,其如吏黠官尊,谁怜越陌度阡、目断家园于异国?遂使本亏货折,泪洒悯救之无门,种种弊端,深可怜恻 [50]。

由文中,可见到在当时「吏黠官尊」的背景下,「牙店」、「棍豪」联合「衙胥」、「党类」等人物,透过或赊或借的种种诈骗方式,使客商「本亏货折,泪洒悯救之无门」。张伯行自言其「下车伊始,开期放告。披阅所属呈词,所控负欠客债者甚多」 [51]。由张氏的记载看来,不仅可见到当时牙行积欠客商「客债」的严重,也可以看到这位官员对商人债务问题的重视。

尽管清代前期已建立了「牙帖制度」,政府有一套管理制度规规范牙行的开设,其中对各地牙行的开设数目,每年都有固定额数做上限(吴奇衍,1985;陈忠平,1987)。不过,各地牙行的实际开设数目则远超过政府的定额。康熙年间成书的《福惠全书》即已指出,当时法定的领帖官牙几乎都以「一帖凡蔽数十人」,造成「无帖私帮有帖以为影射」的普遍现象 [52]。苏州的商业市场比当时其它地方更加活络,吸引了全国各地客商至此,牙人居间中介生意的机会更多,私牙的生存空间也更大。单以领帖官牙额数而论,苏州城吴、长洲、元和三县的牙行总数在乾隆年间合计共有2,435户,道光年间则有2,555户 [53]。苏州发达的工商业市场,为众多合法与非法的牙行提供了谋生与营业的基础,客商与牙间的冲突也时常发生。

众多的牙行与客商在交易过程中总难免累积各种债务关系,有时也演变成债务纠纷、冲突甚或是讼案。以苏州从事猪肉买卖的客商和牙行而论,彼此间即有不少债务纠纷。提供贩猪客商做为「以资栖歇」的「毗陵会馆」,即有一个「讨账公所」的别名(《苏州碑刻》,页250),正是反映当时猪肉客商与牙行债务纠纷的普遍,所以才将会馆做为职司追讨欠款的「讨债公所」 [54]。

客商与牙行间的种种经商冲突,有时也会由商人呈请地方政府介入解决,官员也因而做出一些相关的判决。乾隆七年(1742),长洲知县即为客商订定牙行佣金,「此外浮费,概行革除」(《苏州碑刻》,页248)。在嘉庆十八年(1813)的一份碑文上,枣业客商则获得元长吴三县县令的批示:「凡苏城枣帖牙户,概行领用(枣商)会馆烙斛,公平出入……概不许混用私秤,以归划一而杜后讼」(《苏州碑刻》,页252),据枣商会馆成员的说明,该「会馆烙斛」是「遵用康熙三十年蒙宪较定烙印砝」(《苏州碑刻》,页251)。客商在会馆公所置放官定度量衡,用以避免牙行操纵度量衡所造成的损失。透过商人间的共同捐款和集体活动,会馆公所成为与牙行协议中介费用和度量衡具的场地,成为属于捐款商人改善与牙行协议谈判契约条件的场所,有利于捐款商人解决商业契约方面的经商冲突。当冲突无法解决时,商人便透过政府官员做成判决,约束牙行遵守共同议定的商业契约协议。

另外,客商与牙行有时也个别或是联合起来对付脚夫或船行等运输业者,这是和运输契约有关的经商冲突。道光二十二年(1842),吴县知县在受理米行商人与米牙人联合控告盘户与脚夫的案件时,即曾经提及:「道光十一年间,亦因脚夫霸夺挑米,逞凶争闹,经牙户凌德兴禀奉元邑,讯枷示禁」,在审案官员援用元和县(「元邑」)的类似判例后,该名知县即做成判决:「脚夫把持地段,本为恶习……自示之后,如有行内买卖米石,应听本行工人自行挑送,盘户脚夫如敢恃强霸持地段,勒索凶殴以及藉端滋扰者,许即指名禀县,以凭提究」(《苏州碑刻》,页234)。这是商人与牙人联合对付运输业者以保障自身权益的一个案例。

道光年间,则有一件客商诬告船户有关承揽运输方面的讼案。道光十四年(1834)左右,苏州元和县有一位福建籍的木材商人控告某家船户「盗卖」其由福建托运至苏州的木材。县令桂超万在查明木材客商与船户双方所呈交的「揽约交单」后,认为该名客商实属「诬控,明为骗局」,故将其「责处押追」 [55]。这个案例中,可以看到元和县令对于民间商业契约文书效力的认可,并且还将经商冲突中的欠债商人「责处押追」,由政府出面向败诉商人收取欠款,以维护运输业者「船户」的债务权利。学者指出,明清时期官员在审理有关田房地产的产权争议时,很重视相关的契约文书,特别是以土地交易过程中由政府核可的「红契」做为判案的法定契约证明文书(经君健,1994:51)。由苏州的案例看来,政府在处理经商讼案过程中,是承认民间商业契约有效性的。

商人和脚夫间的经商冲突很多。由于江南工商业的发达,从事运输行业的盘户也雇请了许多的脚夫。除了有盘户雇请的脚夫以外,还有许多的无主脚夫,都成为当地的运输业者。脚夫人数的众多,使其成为江南一带的一股重要社会势力(沙郑军,1988;陈忠平,1993)。商人与脚夫盘户之间,时常因为承运契约方面的纠纷产生经商冲突和讼案,表一第7号案例即是一例。该案中,长洲县令介入商人和盘户间的承揽运输契约,为米行业者和盘户脚夫订定了「每石斛用(佣)银七厘」的脚夫运送价格(《苏州碑刻》,页231)。另外,还有不少案例显示,政府官员常以禁止「把持行市」的法令,判决脚夫不得任意抬高运送费用来强迫商人接受,这种单方面的运输契约是被明令禁止的。正如乾隆四十六年(1781)长洲知县在判决公文中所强调的:「查一切牙行脚夫,把持垄断,久奉禁革」(《苏州碑刻》,页120)。由此可见,政府官员对于维持市场价格稳定和商人选择承运的契约自由基本上是予以维护的。政府禁止运输业者任意提高运费和强制商人接受片面议定的运费价格,从而保护了商人经商的契约自由。

禁止「把持行市」,是政府官员处理商事契约案件中时常采取的重要法令规定,成为商人维护营业自由的重要凭借。政府不仅禁止牙行脚夫等业者的「把持垄断」,也禁止其它各业商人的市场垄断行为。如「新安会馆」与踹坊间的商事契约纠纷,即是一个明显例子。表一第26号是由捐建「新安会馆」的布号商人控告踹坊坊主的案例,政府官员做的判决是:「布匹应听布号自行择坊开踹」(《苏州碑刻》,页80)。道光十四年(1834),一份竖立在「新安会馆」的碑文也可看到政府官员强调要维护布号商人的营业自由,官员强调:「百工艺业,首禁把持。……坊匠踹不光明,岂竟不能更换?任其(踹坊)把持垄断,殊非平允」,因而做成判决:「仰布商、坊户人等知悉:自示之后,务遵照现定章程,听(布)号择坊发踹」(《苏州碑刻》,页81)。

另外,由一些案例中也可以看到政府官员积极维护商人「商标」的例子。《三异笔谈》曾记载一个著名的「汪益美布号」故事:「新安汪氏,设益美字号于吴阊。巧为居奇,密嘱衣工,有以本号机头缴者,给银二分。缝人贪得小利,遂群誉布美,用者竟市。计一年消布约以百万匹……十年富甲诸商,而布更遍天下」 [56],布号商人透过「机头」牌记的作用增加自己商品的市场占有率,这个「汪益美布号」的商标名称,即出现在苏州碑刻中(《苏州碑刻》,页80) [57]。布商字号的「机头」牌记,在当时其实即具有类似「商标」的功能,而「汪益美字号」的故事则深刻说明了当时商标对棉布商人的重要影响。因为商标对布号商人在市场行销上有重要作用,早在清初即发生不少冒用「机头」牌记的事件,造成商人间的经商冲突,甚而引发讼案。顺治十六年(1659年)的〈苏松两府为禁布牙假冒字号告示碑〉,已记载「(苏州)奸牙沈青臣假冒三阳号记」的冒用机头牌号事件,经过受害商人向松江府官员呈提讼案后,松江府官员发出文移给苏州府:「仰苏州府立提,限三日内连人解报」 [58],这是一件苏州府布商仿冒松江府布商的经商冲突。松江府官员在乾隆元年(1736)更清楚地指出:「苏松等郡布业甚伙,但货有精粗长短之不齐,惟各立字号以分别。故从前盛行之字号,可以租顶售(卖)……乃有射利之徒,并不自立字号………或以字音相同,或以音同字异,窃冒垄断,以伪乱真,起衅生非,病累商民」,为了保障被仿冒牌号布商的权益,政府官员批示了下列的公文:「苏松两府字号布记,不许假冒雷同,着有成案。今……苏郡又有布商窃冒字号招牌……檄行苏松两府查禁,并勒石永遵」 [59]。由清代前期这类布商仿冒名牌「商标」的案例来看,苏州和松江等地政府在维护商人的商标权方面,其重视和努力是十分清楚的。

(四)地方政府与商事讼案

分析清代前期苏州有关工资争议、经商安全和商业契约等三类经商冲突,可以看到当时苏州商人在经商过程中时常遭遇的问题,也可以看到政府官员的确为各种经商冲突事件的解决提供不少帮助。固然这些立碑都是当时成功获得政府官员帮助解决经商冲突所留下的资料,无法反映当时所有经商冲突事件获得政府重视解决的真正比例,但是,由表一所列廿八件案例当中的政府处理方式来看,却不能不肯定当时政府官员提供的各种保护补救措施,绝对没有对权益受损的商人相应不理甚或故意打压。

尽管商人经常要面对工匠的「齐行」罢工、始终要面临地棍胥吏的勒索骚扰,也要不断解决和其它商人之间的议价、债务和商标等商事纠纷,这些冲突和纠纷确实未曾因为政府官员的处理而完全解决。但是,如果说政府官员在这些经商冲突事件中采取「抑商」政策故意打击商人的权益,则绝对与事实不符。举凡协调订定工资、禁革棍徒流丐胥吏的骚扰、协助执行债务「押追」、查禁仿冒字号牌记以及用「把持行市」罪刑维护商人经营自由等等政令的执行,的确不是苏州地方政府的独特做法。但是,由于苏州这类经商冲突的较常发生,仍给予苏州各级地方官员更多调解审理各类经商冲突的经验。

明清政府的法律系统中,将有关商业契约方面的讼案划为由「户婚、田土、钱债」法令规范的「刑案」,其刑责程度比较轻微,可以直接在州县衙门审定,不需送府级以上司法单位再审即可结案,所以称做是州县「自理刑案」 [60]。「人命、盗犯」等案件的刑责则比较严重,要上送知府、按察使司、督抚、刑部才能定谳(郑秦,1988:37-42)。因此,「户婚田土钱债」和「命盗」在性质上都是「刑案」,只是刑责程度有所不同,并不存在区别「民事」、「商事」和「刑事」的法律观念(滋贺秀三,1984:5-6) [61]。尽管法律系统中没有「刑事」和「民事」、「商事」的区分,但这并不是表示明清法律中没有规范人民财产、继承、债权等有关私权的实质内容。《大清律例》分为七篇 [62],其中「户律」一篇又细分为户役、田宅、婚姻、仓库、课程、钱债和市廛等七节,里面即包括许多规范人民私权的法律内容(经君健,1994)。特别是其中「钱债」和「市廛」两项,更是地方官常用以审理商事纠纷的法律依据。尽管晚清以前没有「民事讼案」、「商事讼案」的名称,但是对于社会上发生涉及商事纠纷或冲突的诉讼案件,政府仍然有相关法律可以规范。

清代司法体系中,户婚田土案件的处理多半是以私下和解为大宗。不过,私下和解与司法诉讼其实经常相辅相成,在户婚田土案件中,先兴讼、后和解的案例,占有很高的比例(滋贺秀三,1987;Huang,1993)。尽管明清政府将民事讼案视为「细案」,处理态度不若命盗「重案」般认真,但对当时许多地区的民众而言,和民事讼案有关的诉讼经验,却是日常生活中的重要组成部份。有关民事讼案的种类繁多,如不动产所有权、债务追偿、家产继承、婚姻关系的维持和终止、墓地纷争、水利设施纠纷等都很常见(小口彦太,1988:37) [63]。在商业发达城镇中,商事讼案也是构成「自理刑案」或有关民事讼案的重要部份。

对商人而言,经商过程中总难免发生有关商业契约方面的纠纷,纠纷无法私下协议解决,便会演变成商事讼案。就算进入诉讼程序,纠纷也还是有可能在官员介入仲裁下使商人两造达成协议和解。尽管目前有关苏州商事讼案的记录不多,但透过相关记载,还是可以见到苏州地方政府官员对商标、债务等商事纠纷的处理方式,甚至有松江府和苏州府官员互通公文追究仿冒商标商人法律责任的实际案例发生。宋代有官员主张,处理讼案要采取先处理士、农、工的词讼,然后才为商人解决讼案(朱瑞熙,1986:137),由实际案例来看,这不是清代苏州官员处理各种经商冲突和商事讼案的态度。

在有关记录商人进行商事讼案过程的数据中,看不到会馆公所介入参与的明显证据,这主要是因为政府将会馆公所视为是举办联谊、祀神和慈善的「公产」,并非是一个可以代表商人集体利益的社团组织。然而,官员对商事讼案判定做成的种种「成案」,却透过会馆公所刊立的石刻碑文公开展示出来,不再只是积存在政府档案中的一纸公文,使种种商事纠纷累积下来的成案具有更大的公开性。由表一所列立碑地点来看,直接立碑于会馆公所的例子计有九件,分别立于「大兴公所」、「高宝会馆」、「仙翁会馆」、「云锦公所」、「丽泽公局」和「醴源公所」等商人团体建筑物内。会馆公所这种展示商事成案的功能,间接保障了商人的经商权益,也为解决商事纠纷做了间接的贡献。

在调处审理各种民间讼案时,许多清代地方官员累积了不少的判文批谕,成为规范相关讼案的「判牍」 [64]。历任地方官写成的判牍,即成为地方政府累积存档的「成案」。无论是「命盗」重大刑案,或是「户婚田土钱债」轻刑刑案,在实际的审案过程中,「成案」和「判牍」一直是清代官员审案的重要标准。援引「成案」,更是官员、幕客和书吏的经常性工作(郑秦,1988:158) [65]。尽管成案对官员的判案很重要,但是管理成案的工作却是个大问题。由于管理各级地方政府成案的工作仍操在胥吏手中,政府其实缺乏一套健全的成案管理制度 [66],因而在引用成案过程中造成吏胥上下其手的机会,给需要援引成案的官员和藉成案保护自身权益的民众,造成很大的困扰(张伟仁,1971:392)。

不仅成案的管理方式有问题,成案的公布管道也极为有限。商人将商事纠纷变成商事讼案时,政府官员在做出判决写成判文之后,涉讼商人可以申请钞录胜诉判文的内容。但是,如何公布自己的胜诉判文?则是一个困扰商人的问题。清代官员会以在衙署或通衢张贴「告示」的方式,将种种教化政令和判决成案公开刊布。有关商人的商事讼案判决成案,虽然也可以用张贴官员「告示」的方式来做公布,但是「告示」的实际作用却令人怀疑。曾在乾隆二十五年(1760)担任苏州府长洲县幕友的汪辉祖 [67],他的亲身闻见即是:

告示原不可少,然……每见贴示之处,墙下多有阳沟及安设粪缸溺桶之类,风吹雨打,示纸堕落秽中 [68]。

可见政府告示的公开展示效果其实也极为有限。经商讼案所形成的政府成案,若只是变成胥吏管理下不易亲近的政府判例档案,或是一纸难逃「风吹雨打,示纸堕落秽中」的简单「告示」,则胜诉商人辛苦涉讼赢来的权利保障便不免大打折扣。在没有自己捐款成立的会馆公所以前,胜诉商人通常会将经商讼案的判文刊成石刻碑文,立在苏州城内外的通衢大道上,也就是所谓的「刻石通衢,多方晓谕,永为遵守」(《苏州碑刻》,页378),或是「勒石永禁,方可触目儆心」(《苏州碑刻》,页19),这种刊布石碑成案的方式有助于商人维持胜诉赢得的权利。会馆公所成立后,为商人刊立与其利益密切相关的判文内容,提供了一个公开展示的专属空间,具有宣示其财产安全与经营自由受到政府明令保护的示警意味,使商人更能藉政府成案保障自身权益。当商人权利再度受损之际,在司法诉讼的过程中,涉讼商人就较能减少胥吏把持成案管理的不便,进而减少援引成案的成本,使涉讼商人更能方便地引用国家认可的法律成案,以保障自身在财产安全和经商自由方面的合法权益。

商人采取联合诉讼并将成案刻石的做法,多少会影响到政府对商事讼案的审理。由商人或是会馆公所出面,将政府结案的批词判牍,刊立在通衢大道、来往津梁或是会馆公所门前,使得种种攸关商人权益的「成案」具有较好的公开性。地方政府为胜讼商人发抄的禁约告示,其实际效果本属有限,但当商人主动以碑刻形式记录政府的示禁公文和批牍成案,将其刊立在通衢大道、来往津梁或是会馆公所,则增强了政府告示保障商人合法权益的实质效果。

另外,由表一的统计来看,苏州的地方政府也经常使用府县各级官员联名的方式,为经商冲突事件中的受害商人立碑示禁。由于苏州是个府级与县级政府同处一城的都市,民众上控到府级政府的司法诉讼案件,相对来说便比较容易发生。表一所列廿八件商人联名立碑中,有九件是由苏州知府所下的禁示,由吴长元三县合下的禁令有五件,由长吴二县合下的有四件,而由吴、长洲、元和三县之中任一县所下者有十件。可见相当多的商人联名立碑,是由较高层级或较多同级官署所颁示的禁令而形成的。这种屡屡由超出单一县级官员为商人财产权利批文立案示禁的现象,很值得注意。

注释

[33]Paolo Santangelo 曾将踹匠白银货币工资、当期米价与银钱比价略做排比( Santangelo,1993:111),可稍参照。

[34]包世臣也曾指出嘉道年间民间市场上的货币使用习惯:「小民计工受值皆以钱,而商贾转输百货则以银」(《安吴四种》,卷26/页1762)。此与苏州布号商人与踹匠各自的货币使用方式是类同的。

[35]《清诗铎》,卷25,页924。

[36] 《江苏省明清以来碑刻资料选集》,页431。

[37]顾公燮,《丹午笔记》,〈打降〉,页188。有关「打行」的详细讨论,可以参见上田信以及川胜守的著作(上田信,1981;川胜守,1982)。

[38]《光绪苏州府志》,卷3,页151。

[39] 《肇域志》,册5,页74下。

[40] 包世臣,《齐民四术》,卷2,页4上(《安吴四种》本,卷26,页1767)。

[41] 在康熙年间成书的《资治新书二集》(卷8)的「文移部:民事编」〈铺行〉类上,所见清初地方政府官员对禁革行户的努力也很可注意。如周亮工即在福建向所属官员下令:「不许分毫取之铺户。其历来相传铺户姓名册籍,但有存者,俱令该县焚毁」(《资治新书二集》,卷8/叶11下)。

[42] 如咸丰十年(1860年),官员段光清即在宁波为政府向「城中绅士及各行司事」劝募捐款,段氏除了尽量对那些绅商动之以情、晓之以害之外,最后还是要对那些坚持不捐款者使用强制手段:「有不从(捐款)者,将是业行簿吊齐,核计一年生意若干,照抽厘式书捐」。这里的「行簿」即与昔日政府官员早已禁革的编审「行户」做法类似(段光清,《镜湖自撰年谱》,页175-176)。

[43] 《广阳杂记》,卷5,叶14上。

[44]《光绪苏州府志》,卷19,页483。

[45]蒯德模,《吴中判牍》,页6037。

[46]梁方仲,《历代户口、田地、田赋统计》,页535。梁氏虽然也谴责牙行居中「剥削了小生产者及一般消费者」,但仍引用了赵翼《陔余丛考》「斗称古今不同」条中所称牙行对统一全国度量衡「官称」及「民称」差异的正面作用(「有行称、官称之不同……又非禁令所尽一。而市侩牙行自能参校,锱黍不爽,则虽不尽一而仍通行也。」(卷30,叶13上)

[47] 康熙年间的《木棉谱》一书,即载有客商如何吸纳牙行中介业务的过程:「近商人乃自募之徒,出银采择。而邑之所利者,惟房屋租息而已」 [47]。至于由牙行转为批发商的例子,在江南城镇中也不乏其例(陈忠平,1987;潘君祥,1993)。

[48] 《商程一览》,卷下,页30下。

[49] 《续见闻杂记》,卷十一。

[50]《正谊堂集》,卷5,页32上-页32下。

[51]《正谊堂集》,卷5,页32下。

[52]《福惠全书》,卷8,页7下。

[53]《光绪苏州府志》,卷17,页439。

[54] 客商与牙行间的冲突,加速了彼此各组会馆公所相互抗衡的过程,商人以团体力量来相互协议和谈判。就成立时间先后而论,客商组成的会馆公所在前,牙行的会馆公所则在后(Liu,1988)。因为客商不若本地牙行了解本地商情和拥有较好的人际关系,为了共同对付牙行,一些客商乃筹组了苏州最早的会馆公所。

[55]桂超万,《宦游纪略》,卷1,页22下-页23上。

[56]《三异笔谈》,卷3,页5869。

[57]《吴门表隐》亦记载有此字号的名称(页347)。

[58]《上海碑刻资料选辑》,页84。

[59]《上海碑刻资料选辑》,页86。

[60] 《清史稿》〈刑法志〉:「户婚、田土及笞杖轻罪,由州县完结,例称自理」。

[61] 将司法案件区分成规范人民私权的「民事」以及规范公权利的「刑事」,并且将商事案件列入民事案件之中,其实是晚清借自近代欧美国家的制度;对于「民事」法律和「商事」法律的关系,自十八世纪以来,各国一直着有不同的法律制度和法理争议,有所谓的「民商分立」,也有所谓的「民商合一」(王泰铨,1989)。1920年代修订新民法时,国内即发生了「民商分立」或「民商合一」的争议,最后则采取了「民商合一」的立法精神。至今则有学者指出「民商合一」立法其实不利于工商业日益的局势,建议对现行民法加以检讨改善(郑玉波,1985:12-13)。基本上,不管「民事」和「商事」在法律上如何定位彼此的关系,二者与「刑事」的区分皆比较清楚,这和清末引入欧美法制以前的中国传统法制是大不相同的。

[62] 依序为:「名例律」、「吏律」、「户律」、「礼律」、「兵律」、「刑律」和「工律」。

[63] 与此同时,民间也出现愈来愈多的「讼师」,他们不仅协助民众进行诉讼,而且还逐渐得到部份舆论的肯定。特别在苏州地区,有士人即认为:挑拨诉讼的「讼棍」固然不好,但帮助民人申冤的「讼师」则值得肯定(夫马进,1993:474)。

[64] 可见滋贺秀三的详细整理和分类讨论(1984:149-173)。

[65] 乾隆年间,名幕汪辉祖即建议地方官不该过于依赖「成案」,他认为:「成案如程墨,然存其体裁而已,必援以为准,刻舟求剑,鲜有当者」(汪辉祖,《佐治药言》,叶15)。但是言者谆谆,听者藐藐,一般官员实际判案时仍是时常援引成案。

[66] 尽管民间书商会定期收集官员的判牍,出版诸如《资治新书》等类似「判牍大全」的书籍,以供官员。然而,这种收罗判牍的工作是缺乏系统性的,不仅涉及民商事讼案的判牍不获得政府的看重,更无法成为各地方政府累积当地成案的持续工作。收入《资治新书》这类书籍中的判牍,重要的是作者官员本人善于判案的声名(如桂超万在道光年间即曾获得林则徐的称赞,认为其「判语可入《资治新书》」,见《宦游纪略》卷1页1下),而不是相关案件在当地成为援用判案的特殊性。

[67] 除了在长洲县做幕友之外,汪氏在乾隆期间还出任过江南其它数州县的幕友职位。参见汪辉祖,《佐治药言》,〈就馆宜慎〉条,页23上-25上。

[68] 汪辉祖,《佐治药言》,〈勿轻出告示〉条,页17。