城乡收入差距与制度变革的临界点

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

关键词:城乡收入差距/城市偏向/制度临界点/户籍制度改革

一、引言

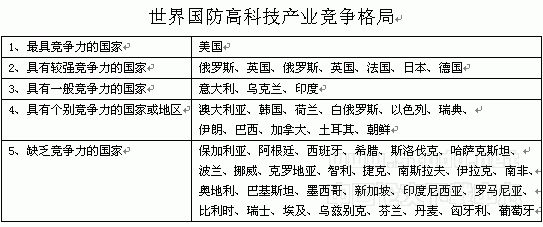

在许多中国家,国家与农民的关系或城乡关系都是强制性的,或者说城市偏向的,与在发达的市场经济国家所发生的农业和农民受到保护的情况恰恰相反①。由这种政策偏向导致的城乡收入差距,是发展中国家普遍存在的现象,因而也是发展经济学理论研究的一个焦点。长期以来,相关的经济理论主要着眼于探讨:(1)在发展中国家城市偏向政策是怎样形成的,以及这种政策偏向为什么得以长期延续;(2)实施这种城市偏向政策都有哪些政策手段,以及这些政策的作用机理和福利效果;(3)这种城市偏向政策变革的条件和时机。中国目前存在的城乡收入差距是计划经济时期的遗产。因此,造成这种收入差距的政策和制度因素,既有与其他发展中国家相似之处,也有自身的独特之处。

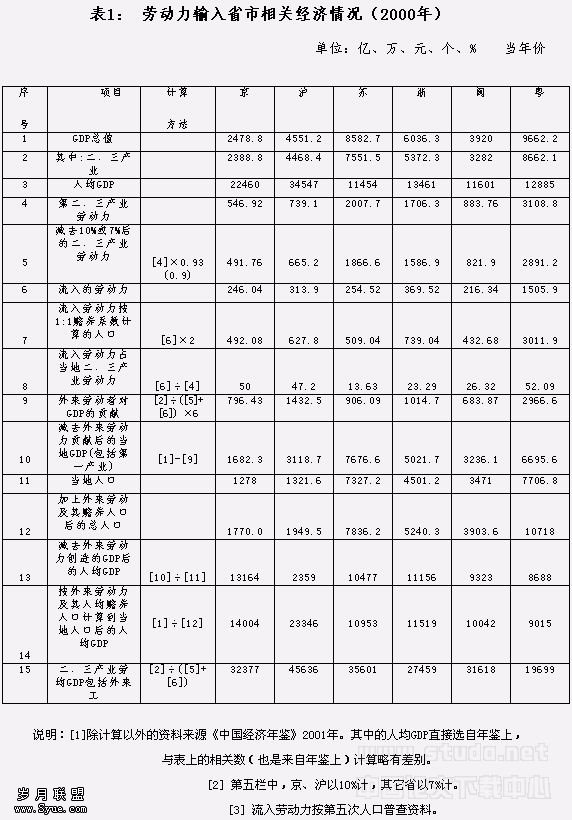

20世纪70年代末中国经济改革以来,城乡收入差距经历了一个先缩小,随后再度扩大并且日趋严重的过程(图1)。从城乡收入增长情况看,在1978—1984年期间,实际农民人均收入以每年177%的速度增长,城镇居民的人均收入增长则只有79%.在1985—2002年期间,农民收入增长的年平均速度下降到只有41%,城镇收入增长速度则保持在66%.城乡人均收入增长速度差异持续时间很长,导致的收入差距再度扩大,引起理论界和政策研究者对“三农”问题的高度关注,政府也想尽办法帮助农民增收减负。围绕提高农民收入这个目标,政府采取了各种手段,进行了一系列改革,如实行粮食保护性收购、对种植粮食的农民给予直接补贴,以及实行旨在减轻农民负担的“税—费”改革等。但这些政府措施迄今为止没有取得明显的效果,城乡收入差距继续扩大,农民收入中来自务农的比重持续下降。

注:1978—1984年城镇居民可支配收入使用城镇居民消费指数平减,农村居民纯收入使用全国零售物价总指数平减;1985—2001年收入分别使用增长指数推算,2002年数字来自国家统计局2002年统计公报。

资料来源:国家统计局《中国统计年鉴2002》;国家统计局《中华人民共和国2002年国民经济和社会发展统计公报》。

人们通常用农民收入的年度增长率或城乡收入比较(农村为1)等指标来衡量农民收入。

城乡收入比越大,表明农村与城市的收入差距越大,反之亦然。图1显示了用名义收入和实际收入分别所作的中国城乡收入比较。从名义收入看,城乡收入比从1978年以来先是下降,至1983年到达谷底后自1984年开始攀升,直至2002年。按照这个估算法,目前城乡收入比已经大大超过了1978年的水平。然而,仅仅用按照名义收入的比率,并不能反映真实的城乡之间的收入差距水平,正如名义人均收入不能反映真实的收入水平一样。因此,我们需要将城市和农村的名义收入分别用各自的价格指数修正,用由此得到的城乡实际收入进行比较。

从实际收入看,1978年以来,城乡收入比的下降一直持续到1988年,在此之后有大幅度的提高,但迄今为止尚未回归到1978年的水平。名义收入和实际收入的城乡比较背后,有不同的经济逻辑。

城乡收入差距是否回归到改革以前的水平,是具有实践含义的。农村实行了家庭承包制,乡镇迅猛发展,价格和流通体制进行了改革,农村基层政权的民主化建设加强,这一切都必定会反映到农民的生活水平上。事实上,在1978—2002年的整个期间,农民实际人均收入年均增长率为72%,高于城镇居民人均收入的实际增长率67%.这一期间农村减贫效果就是一个有利的例证。1978年中国有25亿—26亿农村贫困人口,而在短短几年后的1984年,贫困人口就减少到8900万,到2002年则只剩下2000万左右。更具体地说,城乡收入差距是否回归到1978年的水平,具有很强的理论和政策含义。中国经济改革的起点在农村,以实行家庭承包制和随后进行的流通体制改革为主要特征。这一改革的核心可以看作是国家与农民关系或城乡关系的一次重大调整①。改革是一种制度变迁,而制度变迁的发生取决于社会对新制度的需求及其强度,以及对新制度的供给。从农村改革看,到1978年,农民对家庭承包制有需求,政府也首先默许随后承认并继而推动了这种制度变迁,制度需求和供给达到了新的均衡。由于1978年是农村经济改革起始的年份,因此,这一年的城乡收入差距水平是有意义的。对这个城乡收入差距的复归,应该是一个新的制度变迁或新一轮改革的临界点。本文拟从制度变迁的经济学角度对城乡收入差距的若干临界点进行分析,提出目前农村经济和中国社会自身正在孕育的改革及其方向和时机。

二、制度需求与制度形成:解释传统城乡关系

西方理论对过程中城市偏向政策形成的原因进行了大量分析,主要可以概括为两种范式:第一是从国家实行化战略的目标和途径出发来解释②。对于旨在迅速赶超发达国家经济的发展家领导人来说,不遗余力地在一个小农经济占主导地位的国家推进工业化,进而提高生活水平和实现经济发展是主要的社会目标。而当时发展经济学的基本看法是,小农经济是落后的、非理性的,不对经济刺激做出反应。因此,这些发展中国家的领导人坚信,工业部门是经济迅速增长的催化剂,而对农业征税可以为工业化提供绝对必要的财政支持。第二是认为,农业之所以在发展过程中受到歧视,是因为城市阶层在上具有过大的影响力③。农民虽然人数众多,但对于政策的影响却很小。这是因为农民因居住分散而导致的集体行动中过高的沟通成本,以及由于单个农民的产品只是农业产出的微小份额,因而造成的免费搭车现象,因而缺乏政治力量④。由此便形成农民人数众多而政治影响力微弱这种所谓“数量悖论”⑤。

无论是出于什么动机,形成城市偏向政策的手段通常是实行所谓的“剪刀差”政策,即通过政府扭曲产品价格和生产要素价格,创造一种不利于农业、和农民的政策环境,获取农业剩余以补贴工业化⑥。具体地,城市偏向的政策可以从几个角度观察。首先,扭曲相对价格和工农业交换关系的政策。表现为通过垄断产品流通,提高工业品价格和压低农产品价格,制造不利于农业的贸易条件。这产生直接意义上的工农业产品价格剪刀差。其次,扭曲农业经营活动中的激励机制。由于形成了上述不利于农业生产的贸易条件,在直接生产活动的组织中往往采取强制性手段,抑制劳动者的积极性。例如中国的人民公社体制和苏联的集体农庄制度等,都是这种扭曲的激励机制的典型表现。第三,扭曲整个经济发展政策,特别是扭曲工农业之间的产业关系。主要表现在:(1)通过垄断国际贸易,高估本国币值,利用出口农产品补贴进口工业设备;(2)人为阻碍产业发展的作用。例如,通过政府投资政策的城市偏向,形成工农业或城乡之间的不同发展机会;(3)通过制度障碍阻止农业剩余劳动力向非农产业和城市转移①。最后,建立一个不公平的福利体系,通过将农民排斥在各种社会福利体系之外,形成城乡之间不同的生活条件。

中国城市偏向政策的形成,直接根源于20世纪50年代开始推行的重工业优先发展战略。发展中国家实施城市偏向政策所采取的上述扭曲城乡关系的政策手段,在中国也都有所表现。但是,一个最具有中国特色的政策及其手段,是形成了一系列阻碍劳动力流动的制度安排②。

由于经济学关于劳动力迁移的模型是比较成熟的,有关更是汗牛充栋,因此,我们可以从传统理论出发,分析中国劳动力制度以及与发展战略背景之间的关系。一方面,已有的模型为我们的分析提供了一个理论出发点、参照系和方法论的借鉴。另一方面,虽然这些理论不能完全解释中国的独特制度安排,后者却有助于丰富和发展相关的分析理论,并且为传统的发展经济学与制度分析理论之间建立经验桥梁。

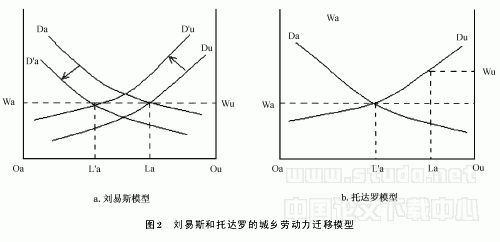

图2-a 展示的是一个典型的刘易斯模型③,表明随着经济增长,城乡之间重新配置劳动力资源。图的底线即横轴的全部长度代表全部劳动力,以某种方式在农村和城市之间分配。

假设在初始状态下,城乡劳动力需求曲线Da和Du相交决定的农村劳动力数量为OaLa,城市劳动力数量为LaOu.相应地形成的均衡点决定了一个农村与城市相等的工资水平(Wa=Wu )。

根据刘易斯增长模型,随着城市经济规模的扩大,对劳动力的需求提高,城市劳动力需求曲线上移,即从Du移动到D ′u.此时如果农村的劳动力需求曲线不变,城乡劳动力需求曲线相交形成的新的均衡工资将提高,而不是刘易斯模型所假设的可以在保持工资不变的情况下扩大城市劳动力规模。为了解决这个矛盾,刘易斯只好假设农村劳动的边际生产力为零甚至负数,意味着劳动力继续转移不会影响农业的产量。这就是刘易斯的在劳动力无限供给条件下的经济发展模型。但这个理论存在方法论上的问题,一是自身的假设和市场均衡不一致,二是农村制度工资决定城市工资,与城市是一个新古典的劳动市场又是矛盾的。

解决这一难题的是费-拉尼斯模型④。他们假设农业的劳动生产率也是可以提高的,即随着农业技术的进步,农业劳动生产率提高导致劳动力剩余。在图2-a 中,农业劳动需求曲线向下移,从Da移动到D ′a ,并且在与城市变化了的劳动需求曲线D ′u 相交后,在工资不变的情况下(Wa=Wu )形成新的城乡劳动力资源配置格局:农村劳动力数量为OaL ′a ,城市劳动力数量为L ′aOu.在这种改良的刘易斯模型中,规模日益扩大的城市劳动力需求不断吸纳因农业生产率提高所形成的富余劳动力,一直到掏干农村剩余劳动力澡盆。当农村不再有剩余劳动力,或者说农业劳动生产率的提高赶不上城市工业扩张的需要,此时会出现“刘易斯转折点”,工资水平开始上升,二元经济结构逐渐消失。

然而,发展中国家的现实是,从一开始就存在着托达罗观察到的现象,即由于某种原因,城市工资比均衡工资高很多或存在城市制度工资的情形,在图2-b 中表现为Wu>Wa ,劳动力迁移并不能消除城乡之间的工资差别。同时,城市吸纳的就业量低于均衡水平的要求(LaOu

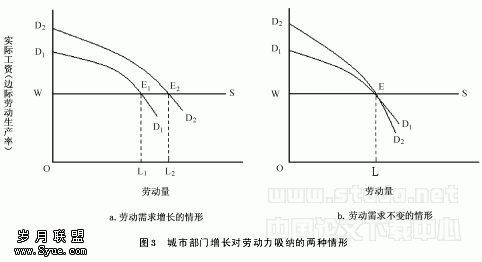

城市形成制度工资的原因,同样可以用关于城乡关系的两种范式来解释。按照发展战略范式,城市制度工资首先产生于城市工业部门的投资偏向不利于就业吸收。随着经济增长以及资本积累,对劳动力需求的变化有两种可能的情形。第一种情形如图3-a 所示,资本与劳动的比例关系保持不变,城市经济增长越快,对劳动力的需求越大,更多的农村剩余劳动力得以转移。第二种情形如图3-b 所示,资本积累水平提高后,在农村剩余劳动力转移尚未完成时,经济结构就开始转向资本密集型,对劳动力的需求大幅度减少。在后一种情形下,经济增长并不相应地扩大对劳动力的需求。在排除了农村劳动力进入城市经济增长过程的情况下,城市的工资水平上升到城乡一体化劳动力市场的均衡水平之上,制度工资由此形成。按照城乡关系的政治结构范式,制度工资的形成和维持,需要一系列的制度安排或者政府政策的保障。传统的迁移理论观察到的主要制度安排是城市最低工资制度等①。

中国的计划经济体制是为推行重工业优先发展战略服务的。由于重工业比重过高,城市工业资本积累水平提高并不引起相应的劳动吸纳能力提高,以及农村剩余劳动力的转移。推行重工业优先发展战略意味着牺牲掉大量的就业机会。这种排斥劳动的工业化战略是不符合当时中国比较优势的,因此,如果资源配置是通过市场进行,则上述发展战略无法维持。随着这种发展战略目标确定下来,一系列相关的制度安排就应运而生,把资本和劳动力的配置人为地画地为牢,计划之外的生产要素流动成为不合法的现象。其中把城乡人口和劳动力分隔开的户籍制度,以及与其配套的城市劳动就业制度、城市偏向的社会保障制度、基本消费品供应的票证制度、排他性的城市福利体制等,有效地阻碍了劳动力这种生产要素在部门间、地域上和所有制之间的流动。

把城乡人口和劳动力分隔开的制度安排,最重要的是户籍制度。为了保证农村中有足够的劳动力生产农产品,同时也为了把城市里享受低价格农产品的人数限至最少,需要设立一些制度约束城乡人口及劳动力的流动。1958年全国人民代表大会通过了《中华人民共和国户口登记条例》,确定在全国实行户籍管理体制,从此形成了几乎延续至今、阻碍人口迁移和劳动力流动的制度框架。由于能够有效地把农村人口控制在城市体制之外,城市福利体制就可以相应地建立起来了。除了诸如住房、医疗、、托幼、养老等一系列排他性福利之外,以保障城市劳动力全面就业为目标的排他性劳动就业制度是这种福利体制的核心。可见,在粘合改革前城乡关系以及导致巨大城乡收入和福利差距的制度安排中,阻碍劳动力流动和人口迁移的政策及其执行制度,起着至关重要的作用,成为传统发展战略得以推行、一系列造成扭曲城乡关系的制度环境得以存在的合法性基础。一方面,它营造了符合城市偏向的城乡利益格局,另一方面,它又使这种扭曲的城乡利益格局以及相应的城乡生产要素的配置格局与重工业优先发展战略相适应。

三、激励强度、制度均衡与城乡关系改革

大多数研究认为,从城市偏向政策向城乡关系平等和两个部门均衡环境的转变,关键点在于农民人数的大幅度减少,以及城市居民占人口比重的提高①。一方面,这种相对人口比重的变化导致谈判地位的改变,即“数量悖论”从相反的方向上起作用。当农业中就业人数减少后,农民影响政策形成的信息成本、免费搭车成本和其他交易费用都相应降低,从而其政策影响力提高,享有农民人数众多时城市居民具有的谈判强势地位。另一方面,这种相对人口比重的变化导致不同利益集团游说激励相对强度的改变,从而政策朝相反的方向进行调整。一项利用可一般均衡模型进行的模拟表明①,在农业普遍被剥夺的贫穷国家,农民及其代理人寻求农业价格保护或反对保护这类贸易政策,所能够获得的潜在总收益,只是农业普遍受到保护的富裕国家同一利益集团的19至16;而与此相对应,贫穷国家工业资本家及其代理人寻求对工业的保护和对农业的剥夺的激励强度,却是富裕国家同一利益集团的10倍以上。另一方面,在贫穷国家和富裕国家,靠剥夺农业来支持制造业的贸易政策,给工业资本家带来的收益,比给农民带来的损失,分别高9倍和4倍以上。可见,即使撇开在不同发展阶段上,农民相对于资本家游说活动的交易成本不谈,激励的强度也足以说明政策的可能取向。

政策改革像任何制度变革一样,是由制度需求方和制度供给方通过讨价还价形成的均衡决定的。就公共政策来说,需求方是包括生产者、消费者和中间商在内的个人和,而供给方则是政府。在政策形成的政治市场上,政府也是一个具有理性的当事人,按照最小化政治成本、最大化政治收益的原则行事②。也就是说,政府是否出台一项新政策,或者是否取消一项旧政策,取决于这一政策变化带来的支持率的提高(政治收益)与反对率的提高(政治成本)之差(政治净收益)。而社会各个阶层支持一种政策或反对一种政策的游说,就按照其各自的相对强度分别正向地或反向地影响政策的变化。然而,大多数使用政治经济学理论解释发展家“三农问题”的尝试,都或多或少受到西方现成的政治游说手段的局限,以为政策变化最终是通过游说激励强度的改变,通过传统的游说方式如“投票”(vote)或者“呼声”(voice )机制实现的。果真如此的话,如果城乡利益集团的相对人数不改变,游说激励的相对强度就不能发生变化,城市偏向的政策倾向从而旧的利益格局也就不能被打破,农民改变处境就只能等待。

其实,对于大多数发展中国家来说,“退出”(exit)机制是农民在对城市偏向政策的不满程度达到一定程度后,更为常见的一种反应③。这种追求福利改善的行为,因其是以个人行动的方式进行的,所以能够避免免费搭车现象,不致陷入集体行动的“数量悖论”。托达罗观察的劳动力的城乡迁移现象,特别是形成许多发展中国家“城市病”的那种看似非理性的迁移现象,实际上就是农民对政府城市偏向政策的“退出”反应④。表面上看,改革之前中国的制度安排排除了任何可能的退出机制,即尽管城乡收入差距巨大,但由于人民公社剥夺了农民的退出权力⑤,户籍制度又排除了农民自发迁移出农业和农村的制度合法性,农民面对这种偏向政策束手无策。但是,在生产队集体劳动中“出工不出力”等偷懒现象,实际上也是一种变相“退出”。其直接后果是农业生产效率的极度低下,最后,当这种激励问题严重到无法保证农民生存,也无法满足城市居民生活供给和工业化的需要时,政府做出的政策反应,可能与在西方国家熟知的游说效果是一样的。

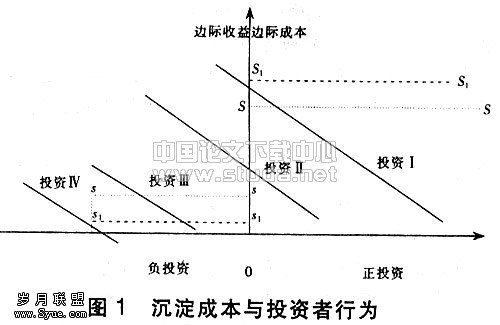

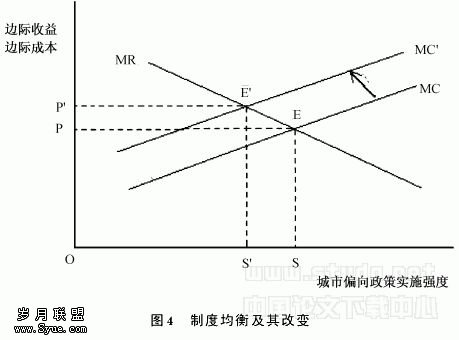

图3显示了农民通过对集体经济的“退出”改变了政策决定中的边际政治成本从而制度均衡点。图中,横轴表示城市偏向政策的实施强度,其在实施这种政策产生的边际政治成本MC和边际政治收益MR相等的水平P 达到均衡E ,此时政策实施强度为S.如果这种政策倾向继续加强,并且诱发出在劳动积极性上表现出的变相“退出”机制,继续实施这种政策的边际政治成本就上移到MC′,由此形成的新的边际政治成本MC′和边际政治收益MR相等的均衡点,也相应地向左移动到E ′,诱导政策向实施强度为S ′的方向变化。在1978年,当中国农村的劳动激励和生产效率低下,并且问题严重到已经有26亿农民陷入绝对贫困化状态,政府的农村政策同样需要进行调整。与此同时,恰好中国最高领导层刚刚发生了重大的变动,提高老百姓的生活水平,成为新的领导人获得人民拥护的决定性行动。

可见,1978年前后的城乡收入差距,成为打破传统体制下制度均衡、对人民公社体制进行改革的一个重要临界水平。也就是说,当农民相对于城市居民的收入水平和生活水平降低到那个程度时,农民自发地、义无反顾地全面“退出”人民公社体制束缚。而对政府来说,此时进行重大政策调整的政治成本最小,政治收益最大。家庭承包制改革,使农户成为了他们边际劳动努力的剩余索取者,从而解决了人民公社制度下因平均分配原则而长期解决不了的激励问题。与此同时,政府开始对价格进行改革,诱导农民提高了农业的生产率。在农业的剩余劳动力被释放出来后,非农产业活动更高的报酬吸引劳动力转移,从而推动农村生产要素市场的发育,原来主要集中在农业的劳动力开始向农村非农产业、小城镇甚至大中城市流动。这一系列市场化改革导致农户收入的大幅度提高。虽然以后的改革继续提高着农户收入,但收入效应在这一初始时期最为显著。

四、投票、呼声、退出与改革的制度临界点

20世纪70年代末开始进行的改革,首先在解决激励机制问题上实现了巨大的突破,随后又通过农产品流通体制和价格形成机制的改革,逐渐消除了工农业产品价格剪刀差,完成了化积累模式的转变,并进而在很大程度上推动了整个经济政策的改革。这个阶段的改革成效,固然可以看作是克鲁格(Krueger )所发现的城乡关系政策动机的终结,但是,却并不意味着这种政策本身的寿终正寝。随着决策方式的分散化,城市居民在改革后仍然有机会通过投票和呼声两种方式表达自己的集团利益,影响政府特别是地方政府的决策。这表明,“发展战略说”和“谈判地位说”两种竞争性假说同时也是互补的①。

相对来说,城市居民是传统计划经济体制的受益者。改革以来,农村劳动力转移到工资更高的城市部门就业,不仅仅产生提高流动劳动力收入的效果,同时产生压低城市劳动力收入的效果。因此,大规模、无限制的劳动力流动,意味着对城市居民特权的冲击。其结果是引起后者的不满甚至抵制。像在大多数其他国家一样,城市居民利用两种方式表达他们的意愿,以争取政府制定或维持于其有利的政策。第一种方式是通过投票倾向表达意愿。中国目前的人民代表大会制度,是在城市区一级实行直接选举人大代表,在区级以上(不含区级)由下一级人大代表投票选举上一级人大代表,每一级人大投票选举产生同级人民政府。

因此,地方政府越来越倾向于对本地居民利益负责,从而居民意愿可以通过对基层人大代表的选择得到表达,进而反映在各级政府的决策中。第二种表达意愿的方式是呼声。相应的利益集团主要是通过报纸、电台、电视等舆论工具,以及各种场合表达某种情绪。改革以来,作为经济结构多样化和所有制多元化的结果,社会利益结构的多元化也日趋显现。新闻媒体因应这种需求,开始反映更为广泛的居民利益要求,而不再仅仅是政府决策结果的宣传工具。

更确切地说,媒体面临的双重目标(上与中央保持一致和经济上保持盈利)要求其同时反映政府和读者的关注点和意愿。就对待流动人口的态度而言,新闻媒体恰好可以把居民对外地劳动力与其竞争就业岗位的呼声,与城市政府对社会稳定的高度关注结合起来。因此,随着政府评价机制的改革,新闻媒体在与党的基本政治路线不相矛盾的前提下开始更多地反映普通居民的意愿,利益集团有了更多的渠道和更有效的手段表达他们的特殊意愿,并从而影响政策制定。

城乡之间这种游说机制和谈判地位的不平衡,导致传统的城乡利益格局迄今为止未能根本打破。主要表现为城乡之间在资源配置机会上的不平等,进而导致巨大的收入和福利差距。

任何社会在经济增长过程中,都必然经历一个农业份额下降从而劳动力从农业向非农产业转移的过程。正是通过农村剩余劳动力在更大的范围内与其他资源的结合,城市化水平和工业化水平的提高,城乡居民的生活水平趋于均等,城乡实现一体化。由于城乡居民政策影响力的不对等,户籍制度及其相关政策的存在,阻碍着城乡劳动力市场的发育和城乡收入差距的缩小。由于户籍制度的存在,绝大多数农村劳动力的迁移预期只能是暂时性的或流动的;他们在就业政策、保障体制和社会服务供给方面的待遇就是歧视性的。而这种排他性政策的继续实施,严重地妨碍着劳动力市场的形成和配置劳动力资源功能的发挥。

如果认为政治市场上只存在投票和呼声两种游说手段,往往只能得出悲观的结论,或者寄希望于政治体制改革或者政治利益重构。其实,家庭承包制说明农民可以采用“退出”这种方式影响决策,即激励机制足够大的时机成熟时,可以发生必要的制度变迁和改革,使情况发生逆转。在中国目前的发展阶段上,农业份额下降的产业使得农民不再能够通过提高农产品产量而增加收入,在农业的比较优势丧失的条件下,市场也不再有潜力提高农产品价格。而家庭承包制这种农业经营基本制度,并不与农业激励机制和资源配置效率相矛盾,因此,通过土地制度及其相关体制的改革而提高农民收入的潜力也不大。农民收入提高的惟一源泉是通过改变城乡资源配置格局,减少农业劳动力的数量,获得资源重新配置效率。与这种符合经济发展规律的改革要求相适应,农村劳动力向城市部门转移,既是资源配置格局的调整,又是农民影响城乡关系政策的有效手段①。实际上,当20世纪80年代后期,城乡收入差距缩小到最低点并再次开始扩大时,正是中国第一次出现“民工潮”的时候———农民开始大规模退出不再能够带来收入增长源泉的农业和农村经济部门。由于一系列制度障碍,非永久性的劳动力迁移并没有演变成为完整的城市化过程和非农化结果,使得城乡收入差距继续扩大。随着城乡收入差距的继续扩大以至引起农民的全面退出,就会造成巨大的制度不均衡,促使政府进行大的政策调整。从目前城乡收入差距的走势看,以户籍制度及其派生制度的全面改革为内容的进一步制度变迁正在趋于成熟,改革发生的临界点就是城乡收入差距回复到1978年的水平。

五、结语

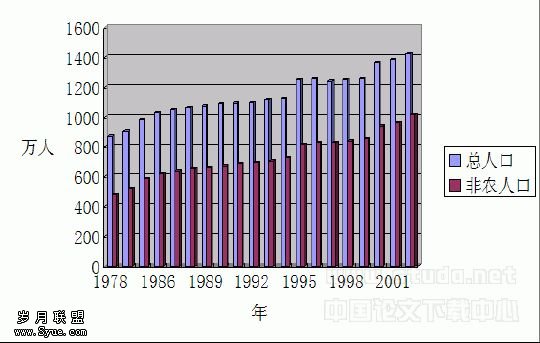

一种造成并且维系特定利益格局的制度的存在,是由于它在特定的政策影响力结构中处于均衡位置。引起制度不均衡,进而产生一种制度被另一种制度替代可能性的原因包括:(1)制度选择集合的改变;(2)技术变化;(3)由产品和生产要素相对价格变化导致的对制度服务需求的改变;(4)其他制度安排的变化②;(5)影响制度均衡的相对激励强度的变化③。从20世纪80年代末开始出现农村劳动力大规模向城市迁移,至今已经形成了多达7000万—8000万人的流动大军,引起了城乡一系列适应性的制度改革,包括户籍制度的地区性改革、城市劳动就业制度的改革和社会保障体系的改革等,因此而扩大了原有的制度选择空间。由于农业份额下降的产业规律作用,以及中国加入世界贸易组织的要求,城乡关系的制度需求也发生了巨大的变化。随着城乡收入差距扩大到一定程度,寻求改革以户籍制度为核心的一系列维系传统城乡关系的制度安排的激励强度越来越大,这种改革已经迫在眉睫。上个世纪70年代末第一次农村改革之所以取得巨大成功,是因为党的十一届三中全会确立的改革方针顺应了农民打破人民公社“大锅饭”、“大呼隆”体制的要求,尊重农民实行家庭承包制的意愿,从而揭开了中国经济改革的序幕。当前面临的进一步改革,将顺应农民大规模转移的要求,既是彻底解决“三农问题”的嚆矢,也是保持中国经济持续增长源泉的关键,并且将为中国的长期政治稳定提供新支点。

注释:

①Kym Anderson and Yujiro Hayami,The Political Economy of Agricultural Protection,East Asiain International Perspective.Sidney:Allen &Unwinin Association with theAustralia Japan Research Centre ,Australian National University,1986.

①②③④⑤⑥T.W.Schultz (ed.),Distortions of Agricultural Incentives.Bloomington:Indiana University Press,1978.Kym Anderson and YujiroHayami,The Political Economyof Agricultural Protection,East Asiain International Perspective.Sidney:Allen&Unwinin Association with the Australia Japan Research Centre,Australian NationalUniversity,1986.M.Olson,The Exploitation and Subsidization of Agriculture in the Developingand Developed Countries ,paperpresented to the 19thconference of InternationalAssociation of Agricultural Economists,Malaga,Spain ,1985.M.Olson,The Logicof Collective Action.Cambridge,MA:Harvard University Press,1965.Michael Lipton,Why Poor People Stay Poor:Urban Biasin World Development.Cambridge,MA:HarvardUniversityPress,1977.RobertBates,MarketsandStatesinTropicalAfrica.Berkeley :University of CaliforniaPress ,1981.Anne Krueger ,Maurice Schiff and AlbertoValdes(eds.),The PoliticalEconomy of Agricultural Pricing Policy.5vols.,Baltimore ,Maryland:The JohnsHopkinsUniversity Press,1991and 1992.周其仁:《中国农村改革:国家和所有权关系的变化———一个经济制度变迁史的回顾》,《中国社会季刊》1994年夏季卷。

①②③④GustavRanis and J.C.H.Fei ,Development of the Labor Surplus Economy:Theory and Policy ,Richard D.Irwin ,1964.W.A.Lewis,Economic Development withUnlimited Supplies of Labor ,Manchester School of Economics and Social Studies ,22,(May1954),pp.139—191.Kam WingChan,Cities with InvisibleW alls.HongKong:Oxford University Press ,1994.例如,奈特等通过把刘易斯模型和一个剪刀差模型相结合,描述了在一个典型的劳动力无限供给条件下,扭曲的城乡关系政策所造成的城乡差距格局。参见John Knight and LinaSong,The Rural Urban Divide,Economic Disparitiesand Interactions in China.NewYork :Oxford University Press ,1999.

①J.Harris and M.Todaro ,Migration ,Unemployment and Development:A Two SectorAnalysis.American Economic Review ,40,1970,pp.126—142.

①KymAnderson and Yujiro Hayami ,The Political Economy of Agricultural Protection,East Asiain International Perspective.Sidney:Allen &Unwinin Association with theAustralia Japan Research Centre ,Australian National University,1986.

①②③④⑤Justin Yifu Lin ,Collectivization and China‘s Agricultural Crisisin1959—1961.Journal of Political Economy ,vol.98,no.6,1990,pp.1228—1254.M.P.Todaro,A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries.AmericanEconomic Review (March1969),pp.138—148.“退出”这个概念是由赫尔希曼提出的。参见Albert Hirschman,Exit,Voiceand Loyalty:Responses to Declinein Firms,Organizationsand States.Cambridge,MA:Harvard University Press,1970.A.Downs,An Economic Theoryof Democracy.NewYork:Harper&Row ,1957.K.Anderson ,Lobbying Incentives and thePattern of Protection in Richand Poor Countries.Economic Development and CulturalChange,1995,vol.43,no.2,pp.401—423.

①蔡昉、杨涛:《城乡收入差距的政治经济学》,《中国社会科学》2000年第4期,第11—22页。

①②③K.Anderson,Lobbying Incentives and theP attern of Protection in RichandPoor Countries.Economic Development and Cultural Change ,1995,vol.43,no.2,pp.401—423.Justin YifuLin,An Economic Theory of Institutional Change:Induced and ImposedChange,CATO Journal,vol.9,no.1,1998,pp.1—33.梯波特(Tiebout )把居民因对一个社区公共服务的不满而进行的迁移,叫做“用脚投票”(vote with the irfeet)。

参见Charles Tiebout ,A Pure Theory of Local Expenditures ,Journal of PoliticalEconomy ,64,1956,pp.418—424.陈金永则把这个概念应用来解释目前中国农民向城市迁移的动机。

参见Far Eastern Economic Review ,2003.

下一篇:下面没有链接了