经济增长、人力资本投资与降低婴儿死亡率

关键词:经济增长,婴儿死亡率,人力资本投资,物质资本

一、引言

提高人民的生活质量,促进人民的福利改善,是一个国家或地区经济增长的基本目标。婴儿死亡率、孕产妇死亡率与人均预期寿命被认为是衡量人类发展水平中人口健康状况的三大指标,其中,婴儿死亡率更具有综合性。因为,它不仅代表着一个国家疾病预防的总体水平,而且,从某种意义上讲,它也是体现预期人均寿命的基础。同时,婴儿死亡率还间接衡量一个国家或地区人民的福利水平,可以说,婴儿死亡率的高低及下降趋势能够综合反映一个国家或地区人类发展状况、消除贫困以及分享经济增长成果的程度。

婴儿死亡率下降首先是一个人口和医学问题。一个国家或地区的总和生育率与婴儿死亡率直接相关,婴儿死亡率总是伴随着总和生育率的降低而下降(Myron E.Wegman,1996),或者相反,婴儿死亡率下降带来总和生育率的降低(梅尔,2000)。其次,婴儿死亡率下降被归结为一些偶然的异常因素和疾病原因。例如,Turner(1991)研究了过去30年世界上多数发达国家婴儿死亡率下降的情况及趋势,发现婴儿偶发异常因素(生理和疾病方面)的减少所导致婴儿死亡率下降的比例,在所有的影响因素中竟超过了60%。

但是,婴儿死亡率下降更是一个综合性问题,受一系列相互关联的复杂因素制约和影响,虽然人口和医学是其主要影响因素,但更重要的还取决于一个国家或地区经济、社会、文化等总体环境的全面改善程度。这其中,经济增长构成一个国家或地区人类发展的基础。经济增长为人类发展提供物质条件,也必然成为改善社会环境和文化状况的基础。

二、相关研究的综述

20世纪70年代以来,婴儿死亡率成为西方人口学研究的热点之一,R.C.Puffer、C.V.Serrano、J.C.Caldwell、H.Ware、C.L.Chen以及W.H.Moslev等分别从死亡模式、妇女、母亲文化程度,还有直接决定因素等方面对以西方国家为代表的世界各国婴儿死亡率下降进行了不少开创性研究,但有关经济增长与婴儿死亡率之间关系的理论却不多见。关于经济增长与降低婴儿死亡率之间关系的理论,诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)有着精辟的见解。Sen(1989)区分了经济增长与降低婴儿死亡率的两种类型:一种是“增长引发”(growth-mediated);另一种是“扶持导致”(supportled)。前者是指通过高速经济增长来发挥作用,其成功不仅取决于基础宽广并且经济上广泛的增长过程,也取决于利用增长带来的经济繁荣去扩展有关的社会服务,包括医疗保健、教育和社会保障。与“增长引发”相比,“扶持导致”不依赖高速的经济增长,而是通过医疗保健、教育等社会扶助计划及其他有关的社会安排,迅速地降低死亡率,改善生活条件,但并没有带来多少经济增长。诚如Sen所言,由“增长引发”的死亡率降低较之“扶持导致”的成功更有意义,因为,前一种情况下经济繁荣与改善生活质量是同步推进的(Sen,1989)。“增长引发”的死亡率下降将更胜一筹,因为“还有更多的贫困问题是非常直接地与低收入相联的。很显然,最好是同时享有高收入和长寿命,而不是只有后者。”

有关经济增长与婴儿死亡率之间关系的实证分析,联合国开发计划署和世界银行等国际机构曾做过大量研究。例如,在每年发表的世界发展报告及人类发展报告中,均以一定篇幅分析各不同国家或经济体中经济增长与人类发展之间的关系及变化趋势。在1993年世界发展报告中,世界银行通过对58个发展中国家抽样调查分析,结论是:在其他条件相同情况下,人均收入增加10%,婴儿死亡率下降2-3.5%,相反,经济衰退或增长放慢则会维持婴儿死亡率下降甚至略有上升(世界银行,1993)。在2000年世界银行发布的题为《增长的质量》的专题报告中,研究人员在对89个发展中国家1981-1998年经济增长与人类发展进行相关分析后认为,强劲的经济增长伴随而来的是人类发展指标的改善,其中包括各国的婴儿死亡率和成人文盲率都大幅度下降了(世界银行,2000)。而在联合国开发计划署发布的2003年人类发展报告中,研究人员考证了几十个发展中国家1965-1995年人均收入平均增长实绩,并根据1965年收入和婴儿死亡率的数据对这些国家进行了分组,发现当人均收入低于750美元(根据1990年购买力平价美元调整)时,婴儿死亡率在150‰以上的国家,年均经济增长率为0.1%;婴儿死亡率在100-150‰的国家,年均经济增长率为1%;而婴儿死亡率低于100‰的国家,年均经济增长达3.7%。当人均收入达到750-1500美元之间时,婴儿死亡率超过150‰的国家,年均增长率为-0.7%;婴儿死亡率在100-150‰的国家,年均经济增长大约是1.1%;低于100‰的国家的年均经济增长为3.4%(联合国开发计划署,2003)。于是,世界银行和联合国开发计划署等国际机构的观点是,经济增长与人类发展之间存在双向关系,如果呈现良性循环,即良好的人类发展将推动经济增长,后者又反过来促进人类发展。反之,则是恶性循环:糟糕的人类发展带来经济的衰落,然后又导致人类发展的进一步恶化。

我国自20世纪30年代即开始研究婴儿死亡率问题(许世瑾,1935;张志圣,1933),并延续至新中国成立前。50-70年代,我国对这一问题的研究陷于停滞。1982年第三次全国人口普查使学界及政府部门重新关注婴儿死亡率问题。80年代末90年代初,一些学者开始探讨影响婴儿死亡率的生物学因素(周有尚,1989)。90年代以后,盛来运(1994),宋光荣(1995)、赵峰(1993)、陈宁珊(2003)等从不同方面分析了影响婴儿死亡率的各种社会经济因素。近年来,出生性别比失调加剧并出现女婴死亡率明显偏高现象,于是对婴儿死亡率的研究开始转向婴儿死亡的性别比上(石玲、王燕,2002;张二力,2005),而就婴儿死亡率与经济增长关系及其变动趋势长期以来似缺乏应有的分析。因此,对中国经济增长与婴儿死亡率之间关系的探讨显得富有意义。

本文重点探讨90年代经济社会转型期(1991-2002年)在中国经济高速增长条件下以婴儿死亡率变化为代表的人类发展问题。在分析经济增长与婴儿死亡率一般关系基础上,运用曼昆等(1992)建立的宏观人力资本模型,探讨经济增长中各要素(如物质资本、人力资本以及劳动力)对婴儿死亡率作用的程度,并通过讨论做出相应的理论解释。在此基础上,笔者提出了为在中国保持长期经济增长,如何平衡物质资本与人力资本的投入,特别是,通过有效增加基础教育、卫生保健的公共投资以及直接向妇女和儿童投资,达到进一步降低婴儿死亡率,促进人类发展的政策建议。

三、经济增长与婴儿死亡率下降的关系

(一)1991-2002年人均收入增长与婴儿死亡率下降的相关性分析

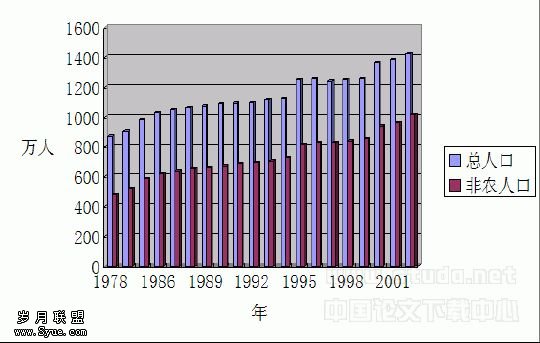

首先,1991-2002年人均国内生产总值(GDP)增长呈上升趋势(见图1),同期,婴儿死亡率在经过1991-1996年的大幅度下降后,从1997年开始下降幅度减缓,下降速度也开始放慢(见图2)。

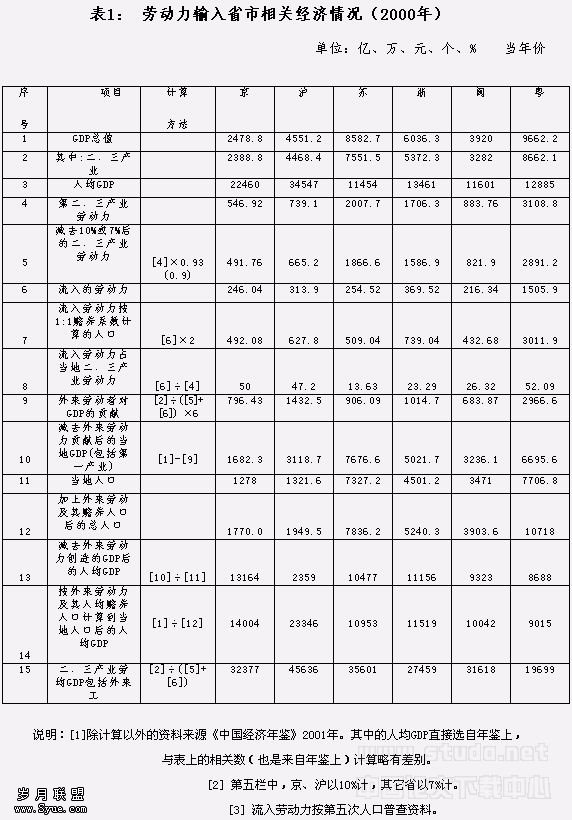

其次,选取1991-2002年间中国的人均GDP与婴儿死亡率的有关数据,运用Person相关分析方法对两者的相关性进行分析。结果发现,1991-2002年的人均GDP与婴儿死亡率的Person相关系数高达-0.98;说明婴儿死亡率与经济增长即人均GDP的之间存在负相关关系,即随着人均GDP的增加,婴儿死亡率呈下降趋势(P<0.001=),见表1。

(二)婴儿死亡率与物质资本、人力资本和劳动力投入的计量模型

曼昆、罗默和韦尔(1992)在假设人力资本、物质资本和有效劳动具有替代性的基础上,构造了宏观人力资本模型:Y(t)=K(t)αH(t)β[A(t)L(t)]1-α-β,其中α>0,β>0,α+β<1,K为物质(固定)资本存量,H为人力资本存量,L为从业人员数量(劳动力),A为技术与知识变量。

1.思路

首先根据上述宏观人力资本模型对产出Y(GDP)与物质资本K、人力资本H和劳动力L之间进行回归分析,并探讨三种要素变化对产出的影响程度。由于前述经济增长与婴儿死亡率之间有着高度的相关性,影响经济增长的那些物质资本、人力资本与劳动力因素,在可以相互替代条件下也同步影响婴儿死亡率,于是,原有宏观人力资本模型中产出(GDP)与物质资本、人力资本以及劳动力的关系,在这里就转变成了婴儿死亡率与物质资本、人力资本和劳动力之间的关系。

2.数据选取与说明

构成经济增长的因素包括物质资本、人力资本、劳动力、技术及知识等。为研究的方便以及本文拟达到的研究目标,本文不考虑技术和知识因素,而仅从基本的影响因素考虑问题。

(1)本文所定义的物质资本采用资本存量,即用固定资产净值加流动资金来度量物质资本。以这种方法定义物质资本较过去以全社会固定资产投资作为物质资本投入更为合理。

(2)本文所指的人力资本投资按照人口平均受教育年限、教育的财政支出、卫生事业费、居民医疗保健支出4项指标中提取主成分,以第一主成分的得分来描述人力资本投资。

(3)本文使用的劳动力指标主要是指当年从业人员数量。

对宏观人力资本模型两边取对数,得:

lnGDP=αlnK+βlnH+γlnL

以对数变换后的GDP为被解释变量,物质资本、人力资本和劳动力投入为解释变量进行多元线性回归。由于描述人力资本的主成分得分为标准化得分,故将物质资本和劳动力投入也作标准化处理。因回归方程容忍度很小而方差膨胀因子很大,说明解释变量间存在多重共线性(见表2),所以最终采用岭回归法进行回归分析,结果见表2。

三、实证检验

(一)外商直接投资行业内溢出效应的总体分析

首先进行上文提到的协方差检验,如果我们使用1999—2002年的相关数据,在构造F统计量时,会遇到自由度为零的情况,为了避免这一问题,我们对样本量进行了扩充,添加了《统计年鉴》(1999)提供的相关数据,检验结果如表1所示。由于1.5074<F(0.05)(136,35)=1.62,所以接受模型为变截距模型,检验的结果见表2。

通过对比两组回归结果我们发现,加上1998年相关数据的回归结果与采用1999-2002年数据的回归结果基本上没有差异,说明我们设定的回归模型具有较高的稳定性。回归结果表明,1999-2002年,部门中外商直接投资的行业内溢出效应为正,并且通过了1%的显著性水平。从总体上看,外资投资的资产每增加1个百分点,可以带动行业中内资企业的产出增加0.1138个百分点。此外,从估计结果可以看出,影响内资企业产出的主要因素仍然是内资企业的资本与劳动力要素投入的增加,其产出弹性分别为0.6453和0.2149,均高于外资企业资产对内资企业的产出弹性。因此,虽然外资的进入对行业中内资企业生产效率的提高有明显的促进作用,但我们对外资企业的溢出效应仍不应该有过高的预期。

(二)外商直接投资行业内溢出效应的影响因素分析

1.技术水平差距的影响

在现有中,行业的技术水平通常用行业的平均劳动生产率、平均的资本密集度、行业的专利付费水平以及行业的研发投入等指标来衡量,限于相关数据的取得,本文选择劳动生产率和资本密集度两个指标分别对行业的技术水平进行衡量。通过这两个指标构造内外资企业的技术水平差距指标,对样本进行分组检验。

(1)样本分组

我们首先采用内外资企业的劳动生产率来衡量内外资企业的技术水平。对于内外资企业的技术水平差距,我们用行业中外资企业的平均劳动生产率除以内资企业的平均劳动生产率所得到的数值TG来表示。在此基础上,我们按照技术水平差距的大小将样本产业划分为两组(近似取中值):内外资技术差距较小的产业(TG≤2)、内外资技术差距较大的产业(TG>2)。采用相同的方法,我们也出用资本密集度度量的内外资企业技术水平的差距值,并依此对样本进行分组。

通过内外资企业的对比我们发现,在绝大部分产业内,外资企业的劳动生产率和资本密集度都要高于内资企业,因此总体上看,外商投资企业的整体技术水平要高于国内企业。从各行业劳动生产率变动情况看,1999-2003年各行业中内外资企业的劳动生产率水平均有不同程度的提高,划分到内资企业技术水平差距较小这一组的行业数量逐年增加,相应地,划归于内外资企业技术水平差距较大的行业数量逐年减少,这表明内资企业与外资企业之间的技术水平差距正逐年缩小。而用资本密集度指标衡量的内外资技术水平差距也呈现出大致相同的变化趋势。

(2)分组检验

①基础方程分组检验

首先依据上文对样本进行的分组情况,对基础方程进行分组检验,结果见表4。

从表的回归结果可以看出,在技术水平差距较小和技术水平差距较大的行业中,度量FDI溢出效应的回归参数均为正,并且都通过了1%的显著性水平,说明在两组产业中,FDI均产生了正面的溢出效应。通过比较我们还发现,在技术水平差距较大的行业的回归结果中,外资项的系数要大于技术水平差距较小的行业中该项的系数,这说明在技术水平差距较大的行业,外资产生的溢出效应也相应较强。

②连乘方程检验

陈涛涛(2003)采用了连乘变量的回归方法,她将外资企业资产与反映内外资企业技术水平差距的指标如劳动生产率差距指标和资本密集度差距指标分别相乘以后,同时纳入回归方程进行了回归。因为劳动生产率和资本密集度只是衡量内外资企业技术水平差距的不同指标,二者反映的实际上是同一件事情。这样做会导致连乘变量之间存在严重的多重共线性问题。为了避免这一问题,我们依次将连乘变量作为解释变量纳入回归方程,分别考察用劳动生产率和资本密集度衡量的内外资企业技术水平差距对外资溢出效应的影响。回归结果见表5。

在基础方程的回归结果中,连乘变量的系数均为正,并且通过了1%的显著性水平检验。这说明从总体上看,外资在中国工业行业中产生了显著的正面溢出效应,内外资企业之间的技术差距并没有成为外资企业产生溢出效应的阻碍因素,反而对溢出效应有着促进作用。分组检验中我们发现,在技术差距较大和较小的行业中连乘变量的系数均为正,并且都通过了5%的显著性水平检验,说明在两组行业中外资均产生了溢出效应。通过对比两组回归结果我们还发现,在技术差距较大的行业中,连乘变量的系数更大且显著性水平也有所提高,说明在技术差距较大的行业中,外资产生了更为显著的溢出效应。这一结果与上文基础方程的分组检验结果完全一致,增加了本文计量结果的可信度。

2.外资企业外向型程度的影响

由于《中国统计年鉴》、《中国对外贸易年鉴》均没有提供分行业外资企业的出口数据,因此我们没有办法通过官方公布的统计数据来计算各行业外资企业的外向型程度。本文采用了一种变通的做法,即借鉴国内学者的相关研究结果。张帆、郑京平(1999)根据国家统计局提供的行业数据,对工业部门各行业中跨国公司的出口情况进行了统计,虽然他们选取的样本只是各行业中较大的外资企业,其结果可能并不能准确代表整个行业的外资企业的出口情况,但本文认为他们的统计结果还是能够大致描述出各行业的外资企业的外向型程度的高低。并且该统计结果与第三次工业普查的结果有较强的一致性,这也在一定程度上增加了该统计结果的可借鉴性。在不能获得较新的详细统计数据的情况下,本文将根据他们的统计结果对样本进行分组,回归结果见表6。

从回归结果可以看出,虽然在两组回归结果中外资项的系数均为正,但在外资企业外向型程度较高的行业中,外资项的系数即便在15%的水平上仍未通过T检验,而在外资企业外向型程度较低的行业中,外资项的系数达到了1%的显著性水平。由此我们可以得出结论,在外资企业外向型程度较低的产业,外资对国内企业产生了显著的溢出效应,而在外资外向型程度较高的行业,这种溢出效应并不明显。

四、结论及简单的讨论

对于本文的实证结果,我们可以简单归结为以下几点:

1.总体上看,外商在华直接投资在我国工业部门的各行业内产生了显著的正面的溢出效应,但是内资企业的资本与劳动力投入仍然是影响内资企业产出的两个最重要的因素。

2.在基础模型分组检验以及连乘变量模型的分组检验中,不论是用劳动生产率还是用资本密集度来衡量内外资企业之间的技术水平差距,回归结果均表明内外资企业的技术水平差距对外资的溢出效应有着较大的影响。内外资企业之间技术水平的差距不但没有构成外资溢出效应的阻碍,反而对外资溢出效应的发挥有着明显的促进作用,在技术水平差距较大的行业中,外资产生了更为显著的溢出效应。

3.外资的市场导向类型是影响外资溢出效应的重要因素。在外资企业外向型程度较低即东道国市场导向型行业中,外资产生了显著的溢出效应。而在外资企业外向型程度较高的行业即出口导向型行业中,外资的溢出效应虽然为正,但没有通过显著性检验。

关于外资企业的市场导向类型对外资溢出效应的影响,本文得出了与国内外相关研究…—致的结论。在中国家进行投资的出口导向型外资企业,大多数是看中了东道国的某些廉价资源,其目标主要在于国际市场,与东道国经济本身并无太多实质上的联系,因而溢出效应不明显也十分正常。对于这一类型的外资企业,提高其与东道国经济的关联度是促使其产生溢出效应的关键,对此学者们已有较多的论述,在这里不再进行过多的阐述。而内外资企业的技术水平差距一直被认为是影响外资溢出效应的最重要的因素,因此在上述结论中该因素的影响也是我们关注的焦点。

针对发展中国家进行的研究大多认为,在内外资企业技术水平差距较小的行业,外资的溢出效应较为显著,而在内外资企业技术水平差距较大的行业,外资的溢出效应较弱,甚至为负。国内学者秦晓钟(1998)、李晓英等人(Li,Xiaoying,et al.,2001)也得出了类似的结论。对此的解释是,由于国内企业的技术水平较低,对外资企业先进技术的吸收能力较弱,因此只有在内外资企业技术水平差距较小的行业,外资才会产生显著的溢出效应。而本文实证得出的结论刚好相反,结论的不一致,应该可以从以下几个方面予以解释:

首先,必须纠正一个认识上的误区,内外资企业技术水平差距的大小只是在行业内进行比较的结果,是一个相对的概念,并不代表着行业技术水平的绝对高低。实际上,许多内外资企业技术水平差距较大的行业都是国内企业技术水平较高的行业,如医药制造业、设备制造业、普通机械制造业等。因此单从内外资企业技术差距较大这个相对指标并不能得出某行业内资企业技术水平较低的结论。

其次,这种结论上的差异主要是由于分析样本的不同造成的。上述国内学者的研究所考察的对象均是1995年进行第三次工业普查时内外资企业的情况,而本文使用的是1999—2002年的相关数据。国内学者的实证研究结果实际上表明,在某些行业,当时的国内企业的技术水平、竞争能力还较弱,因此技术水平差距成为外资溢出效应的阻碍因素。本文的实证结果表明,20世纪90年代末期以来,内资企业的技术水平和竞争能力已经成功跨越了让外资产生正面溢出效应的“发展门槛”。在这种情况下,外资的溢出效应成为内外资企业技术水平差距的增函数,外资技术水平相对越高,则对内资企业的溢出效应越大。

我们可以在现实中看到这种变化。20世纪90年代初期,当外资开始大规模进入中国时,长期在计划经济体制下经营的国有企业的竞争力还相当弱。在许多行业,如通信设备、饮料、日化用品等行业都出现了外资挤出国内企业并垄断国内市场的局面,有关保护民族工业的提法也在1995、1996年达到了鼎盛。在这种情况下,内外资企业较大的技术差距确实阻碍了国内企业的学习和模仿,在一些技术差距较大的行业,外资产生负面溢出效应也在情理之中。而20世纪90年代后半期正是我国国有企业改革取得重要成就的时期,随着企业制度的建立,企业研发投入的逐年增加,在激烈的竞争中坚持下来的国内企业的技术水平和竞争力都有了显著提高,在各个行业均能够与外资进行有效的竞争。在这种情况下,对已经跨越了“发展门槛”的内资企业而言,技术差距已不再构成外资溢出效应的障碍,反而成为外资溢出效应的促进因素。技术水平差距较大时,国内企业“赶超”的潜力就较大,外资溢出效应也就较为显著。

学者们基于“内外资企业技术水平差距较小,外资溢出效应较显著”这一研究结论,提出应该引进技术水平适中的外资,从当时的实际情况看,这一政策建议对引进外资工作起到了重要的指导作用,避免了对高技术水平的盲目追求。而基于本文的研究结论,笔者认为,应进一步提升外国投资者在华投资的技术水平以促使其产生更大的溢出效应。而要达到这一目的,关键还在于不断提高内资企业的技术水平、竞争实力,“以竞争求技术”,通过竞争促使外资企业主动地提升在华的技术水平。只有这样,溢出效应发生过程中内外资企业之间的正反馈机制、内资企业的动态技术进步机制才可能成功建立。