股权结构与公司绩效的差异分析----基于产业要素密集度的视角

关键词:股权结构;公司绩效;要素密集产业

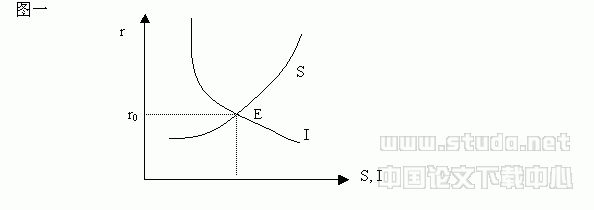

股权结构的安排是整个公司治理框架的核心,合理的股权安排能够经由多种治理机制提高公司绩效。在我国国有改革的进程中,产权改革是基本逻辑思路,股权结构和公司绩效之间的关系也成为近几年来学术界研究的热点问题之一。伴随技术进步和市场的,一种新的产业形式——以技术和知识为主导要素的高科技产业迅猛发展,并成为带动国家增长的主导产业。这种新兴产业同传统产业有着显著不同的特点:企业的关键资源是技术、知识和思想,而不是传统的实物资本,这些技术和知识所依附属的人力资本对企业的生存和竞争至关重要。相应地,这些以技术和知识为主导要素的新型公司和以实物资本为主导要素的传统公司的公司治理方式之间也存在着差异(魏明海,2003)[5]。基于要素密集度差异的产业分类,探讨不同产业间股权结构的差异以及股权结构对公司绩效的影响就是本文研究的动机。

回顾与分析思路

李善民、王彩萍(2002)[6]指出股权结构包括两层涵义:一是股权构成,也即国家股、法人股和流通股股东所持股份比例,二是股权集中度。国内已有的关于股权结构的研究大多数是从国家股、法人股、流通股或者A股、B股、H股等角度来界定股权类型,进而分析股权类型和股权集中度对公司绩效的影响。如周业安(1999)[7]的研究发现A股、国有股、法人股的比例与净资产收益率之间显著正相关,而B股与H股比例与净资产收益率具有负相关关系。孙永祥、黄祖辉(1999)[8]的研究认为有一定集中度、有相对控股股东、并且有其他大股东存在的股权结构,最有利于公司绩效;并指出随着第一大股东持股比例的上升,Tobin’s Q先是上升,当第一大股东持股比例超过50%以后,Tobin’s Q开始下降。Xu和Wang(1999)[1]在一项颇有影响力的关于所有权结构与公司绩效关系的研究中发现,公司的盈利能力与法人股股权比例正相关,与国有股股权比例负相关。而于东智(2001)[9]的研究结果表明,国家股、法人股与公司绩效正相关但是并不显著,股权集中度与公司绩效之间的相关性并不明显,也不存在倒U型关系。徐晓东、陈小悦(2003)[10]的研究表明,第一大股东的所有权性质不同,其股权结构和公司业绩间关系也不同,第一大股东为非国家股股东的公司有更高的价值和更强的赢利能力。

由此可以看出,从国家股、法人股和流通股等角度来划分股权类型,对股权结构与公司绩效的研究并没有得到一致的结论,国内一些学者把原因部分地归结为对国家股和法人股划分的模糊性(刘芍佳等,2003;徐莉萍等,2006)[11][12]。刘芍佳等人(2003)[11]认为将股权分为国家股、法人股、流通股的分类方式不能清楚地表明法人股本身的所有权属性,将法人股作为独立的持股主体与国有股、流通股并列是不合理的,这种不恰当的分类方式使得现有的许多关于公司股权结构与经营绩效的研究结论值得怀疑,他们运用La Porta等人(1999)[2]的“终极产权论”观点,按照新的控股主体分类标准对上市公司进行分类,发现股权结构与公司绩效确实密切相关。徐莉萍等(2006)[12]借鉴了“终极产权论”的观点对我国的股权结构与公司绩效进行了研究,发现在不同性质控股股东控股的上市公司中,股权集中度与经营绩效之间都存在显著的正向线性关系,而过高的股权制衡程度对公司经营绩效有负面影响。

以上对股权结构与公司绩效的研究并没有考虑到以技术和知识为主导要素的新型公司和以实物资本为主导要素的传统公司之间的区别,本文希望从以下两个方面,进一步考察上市公司股权结构与公司绩效之间的关系。

首先,借鉴La Porta等人(1999)[2] “终极产权论”的观点,根据实际控股主体把上市公司分为两大类:国家作为终极产权控制人和私人作为终极产权控制人。国家作为终极产权人,通过选择不同的控股代理方式对上市公司实行控制,而不同的代理方式选择又可能有不同的所有权成本。例如,两家股份公司都是国家控股且国家所持股份比例一样,但其中一家公司采取“国家股股权下放”。虽然同样是国家控股,但因产生的委托代理链的数目不同,所有权成本就不相同,从理论上讲,这种差别对公司经营绩效应该产生不同的影响。因此本文根据第一大股东的身份把把国家终极控制的上市公司的持股主体又进一步分为中央直属国有企业、地方所属国有企业、国有资产管理机构和高校四种类别。

其次,股权结构对公司绩效的影响可能是状态依存的,取决于行业的特质(施东辉,2004)[13]。陈晓、江东(2000)[14]对电器、商业和公用事业三个行业进行了研究,朱武祥、宋勇(2001)[15]对家电行业进行的研究,都得到了不同的结论。在不同产业环境下,各种生产要素如实物资本和人力资本的重要性不同,这也将透过不同的公司治理方式影响公司业绩。魏明海(2003)[5]指出,在传统公司中,公司治理就聚集于如何防止权利被滥用上,而在人力资本比较重要的公司中,权利不再集中于金字塔尖,而是扩散到整个公司组织体系中。本文基于要素密集度差异对上市公司进行产业分类,分为劳动密集产业、资本密集产业和技术密集产业,进而研究不同要素密集产业间股权结构是否有差异,以及股权结构的差异对公司绩效产生怎样的影响?

本文后面的内容结构安排如下:第二部分是对产业分类进行界定,介绍样本的选取和变量的定义;第三部分是股权结构与公司绩效的实证结果及分析,包括对绩效指标和股权结构变量在各要素密集产业间的比较分析,以及对全部样本和不同产业子样本的回归分析;最后是对本文的结论以及一些探讨。

产业的界定和样本选取

一、对产业分类的界定

根据劳动力、资本和技术三种生产要素在生产活动中的相对密集度,把产业划分三种类型:劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业(或知识密集型产业)。劳动密集型产业指进行生产主要依靠大量使用劳动力,而对技术和设备的依赖程度低的产业,目前劳动密集型产业主要指农业、林业及纺织、服装、玩具、皮革、家具等制造业。资本密集型产业指在单位产品成本中,资本成本与劳动成本相比所占比重较大,每个劳动者所占用的固定资本和流动资本金额较高的产业,资本密集型产业业主要分布在基础和重加工业,如钢铁业、运输设备制造业、石油化工、重型机械工业、电力工业等。技术密集型产业指在生产过程中,对技术和知识要素依赖大大超过对其他生产要素依赖的产业,主要包括微电子与信息产品制造业、航空航天工业、原子能工业、现代制药工业、新材料工业等,当前以微电子、信息产品制造业为代表的技术密集型产业正迅猛发展,成为带动国家经济增长的主导产业。

二、样本的选取

基于上述的产业分类,本文对三个产业分别选取了具有代表性的一些行业。在劳动密集型产业中选取了农林业,食品,纺织、服装、皮革,木材、家具和造纸、印刷制造业。对资本密集产业,选取了钢铁业,石油、化学工业,汽车制造业、专用设备制造业。对技术/知识密集型产业则选取了生物制药业和信息技术行业[注:对不同要素密集产业样本的选择参照了王凤荣、李靖(2005)的产业分类]。研究样本包括2001-2004年间的 413 个上市公司,共有1652个年度观察值,数据主要来源于深圳国泰安数据库(CSMAR)和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)提供的上市公司年报。表1是样本的分布情况。

表1 样本分布

产业类型 | 行 业 | 行业代码 | 样本数 |

劳动

密集

产业 | 农、林业 食品 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 | A01,A03 C01,C03 C1 C2 C3 | 124 |

资本

密集

产业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 专用设备制造业 汽车制造业 石油加工及炼焦业 化学原料及化学制品制造业 化学纤维制造业 橡胶制造业 | C65 C67 C73 C7505 C41 C43 C47 C48 | 232 |

技术密

集产业 | 信息技术业 航空航天工业 生物制药业 | G C7530 C85 | 57 |

三、对变量的定义

公司绩效的测量采用了三个指标。首先是沿用了基于财务的绩效评价方式,即总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE),国内大多数研究中都采用这两个指标来测量公司绩效(李维安、曹廷求,2004)[16]。其次,托宾Q是国外学者广泛使用的衡量公司绩效的指标,代表公司的价值成长能力,本文也将托宾Q作为衡量公司绩效的指标之一。对托宾Q的方法有多种,由于我国上市公司中存在非流通股,蒲自立、刘芍佳(2004)[17]认为郎咸平所使用的计算方法考虑到中国的实际情况,可能更加准确,本文也采用这种计算方法,即Q=企业总资本的市场价值/企业总资本的重置成本=(年末流通市值+非流通股中净资产的金额+长期负债合计+短期负债合计)/年末总资产,非流通股中的净资产的金额=每股净资产×非流通股股份数。

为了分析股权结构对公司绩效的影响,本文主要从股权性质(终极所有者、第一大股东实际身份)、第一大股东持股比例,股权集中度(赫芬达尔指数)和股权制衡程度(第一大股东持股与其余四大股东持股和之比、第一大股东和第二大股东持股之比)四个方面来刻画股权结构。已有的研究文献表明,董事会规模、监事会规模、独立董事比例、董事长和总经理是否兼任、上市公司的规模和年龄,以及公司的债务杠杆等都会对公司业绩产生影响,本文把这些变量作为控制变量。对变量的详细定义见表2。

表2 变量定义

变量名 | 变量 | 变量定义 |

总资产净收益率 净资产收益率 托宾Q | ROA ROE Q | 公司净利润与总资产平均余额的比率 公司净利润与股东权益平均余额的比率 公司总资本的市场价值/企业总资本的重置成本 |

最终控制者 第一大股东身份 第一大股东持股比例 赫芬达尔指数 Z指数 股权制衡 | Contr Idenj Share1 Herf Z Ratio1 | 虚拟变量,Contr=1表示国家为终极所有者,0表示私人终极所有者 虚拟变量,j=0,1,2,3,4分别代表高校、国有资产管理机构、中央直属国企、地方所属国企,私有产权。第一大股东身份为j则Idenj =1,否则为0 第一大股东所持股份占全部股份的比例 前五大股东持股比例平方之和 第一大股东与第二大股东持股比例之比 第一大股东持股与其余四大股东持股和之比 |

董事会规模 监视会规模 独立董事比例 两职兼任 公司规模 公司年龄 债务比率 | Numd Numj Ratio2 DL Lsize Age Lever | 董事会人数 监视会人数 独立董事占董事会总人数比例 虚拟变量,董事长和总经理兼任时为1,否则为0 公司总资产的对数 公司上市年数 公司负债与债务权益和之比 |

注:第一栏为因变量,第二栏为解释变量,第三栏为控制变量

股权结构与公司绩效的实证结果及分析

一、股权结构与公司绩效的比较分析

1. 对绩效指标的比较分析

表3是对绩效指标(中位数和平均数)在不同要素密集产业和终极控制类型公司间的分类统计。在不考虑其他因素影响下,对绩效指标分别进行单因素方差分析(ANOVA),发现绩效指标在不同要素密集产业和不同终极控制类型的公司间存在显著差别。资本密集产业的总资产收益率(ROA)最高,技术密集产业的ROA居中,劳动密集产业的ROA最差;技术密集产业的托宾Q显著高于劳动和资本密集产业;净资产收益率(ROE)在三个产业间没有表现出显著差异。由此可以看出,传统的资本密集产业具有较好的财务业绩总资产收益率,而技术密集产业作为一个“朝阳产业”,表现出较好的价值成长前景(有较高的托宾Q值)和居中的财务业绩总资产收益率。

在全部样本中,国家最终控制的公司的总资产收益率(ROA)显著高于由私人最终控制的公司,净资产收益率(ROE)和托宾Q在国家和私人终极控制的公司间无显著差异。把全部样本分成三个子样本后对业绩进行方差分析发现:在资本密集产业中,由私人最终控制的公司的财务绩效指标总资产收益率(ROA)显著低于由国家最终控制的公司,而代表价值成长能力的托宾Q却显著高于国家最终控制的公司;在技术密集产业中,私人终极控制的公司的净资产收益率(ROE)显著低于国家终极控制的公司。初步分析表明,国家终极控制的上市公司的财务绩效优于或至少和私人终极控制的公司一样好,而价值成长能力托宾Q则低于或和私人终极控制的公司一样好,这样的结果似乎与大多数人持有的观点 “国有企业绩效低下”并不一致。本文认为对此结果有一个现实解释就是:作为终极权利和经济中心的国家控制着绝大部分的优质资源和优质企业,虽然国有企业中存在诸多如代理、所有权缺失等问题,但是所谓“瘦死的骆驼比马大”,导致国有企业的财务业绩仍然高于私人控股的企业。然而从代表价值成长性的托宾Q来看,在资本密集产业中,国有企业的价值成长能力的确不如私人企业,这部分也是因为国企本身的弊病所致。

表3 绩效指标在不同产业和不同终极控制类型公司间的分类统计

劳动密集产业 | 资本密集产业 | 技术密集产业 | 全部样本 | ||

私人 国家 全部 | 私人 国家 全部 | 私人 国家 全部 | 私人 国家 全部 | ||

ROA | 均值 中位数 | 0.015 0.005 0.007a 0.029 0.022 0.024 | -0.001a 0.028a 0.024a 0.025 0.032 0.03 | 0.014 0.03 0.023a 0.038 0.03 0.03 | 0.009a 0.022a 0.02 0.028 0.028 0.03 |

ROE | 均值 中位数 | 0.014 -0.03 -0.02 0.06 0.05 0.055 | -0.03 -0.27 -0.24 0.06 0.06 0.06 | -0.056c 0.047c 0.03 0.07 0.057 0.06 | -0.016 -0.16 -0.14 0.06 0.06 0.06 |

Q | 均值 中位数 | 1.46 1.49 1.48 1.32 1.26 1.27 | 1.51a 1.39a 1.40 1.31 1.27 1.27 | 1.56 1.68 1.65a 1.40 1.35 1.37 | 1.50 1.45 1.46 1.34 1.27 1.28 |

2.对股权结构变量的比较分析

表4是对股权结构的分类统计。在全部样本中,国家最终控制的样本数为1353个,占81.90%,其中在劳动密集产业和技术密集产业中国家最终控制的比例稍低,分别为73.39%和78.95%,而在资本密集产业,国家控制的比例高达87.18%。对Herf,Z,Ratio1,Share1分别进行方差分析,发现这五个变量在不同要素密集产业和不同终极控制类型的公司间都存在显著差异。三个产业中,资本密集产业的公司股权集中度(Herf)和第一大股东持股比例(Share1)最高,而股权制衡程度(Z指数和Ratio1,Z和Ratio1值越高,股权制衡程度越低)最低。无论是在劳动、资本、技术密集产业,还是在全部样本中,国家最终控制的公司的股权集中度和第一大股东持股比例都显著高于私人最终控制的公司,股权制衡程度则显著低于私人终极控制的公司。值得关注的是在资本密集产业中由国家最终控制的公司,股权集中度赫芬达尔指数和第一大股东持股比例最高,股权制衡程度最低(Z指数和Ratio1在全部样本中表现为最高),也就是说,“股权集中,国有股一股独大”的现象在资本密集产业尤为突出,国家最终控制着传统的资本密集产业中的绝大部分企业。

表4 股权结构变量在不同产业和不同终极产权类型公司间的分类统计

劳动密集产业 | 资本密集产业 | 技术密集产业 | 全部样本 | ||

私人 国家 全部 | 私人 国家 全部 | 私人 国家 全部 | 私人 国家 全部 | ||

Herf | 均值 中位数 | 1727 2334a 2172a 1382 1970 1886 | 1379 3119a 2896a 1185 3015 2747 | 1898 2225a 2156a 1439 2041 1884 | 1616 2789a 2577 1352 2673 2279 |

Z | 均值 中位数 | 14.7 46.6a 38.1a 1.9 8.7 5.1 | 23.7 101.8a 91.8a 2.2 18.9 14.0 | 24.7 48.2a 43.3a 3.7 5.1 4.9 | 19.9 79.8a 68.9 2.2 13.4 9.6 |

Ratio1 | 均值 中位数 | 5.7 17.6a 14.5a

1.2 3.9 2.8 | 9.3 37.8a 34.1a

1.2 7.7 6.2 | 8.3 17.6a 15.7a

1.2 3.1 2.4 | 7.6 29.7a 25.7 1.2 6.2 4.7 |

Share1 | 均值 中位数 | 34.7 43.8a 41.4a 29.7 42.9 39.6 | 31.3 52.0a 49.4a 28.7 54.6 51.4 | 37.9 41.8a 41.0a 35.0 42.3 39.5 | 33.9 48.5a 45.8 29 50.2 45.5 |

样本数 | 132 364 496 | 119 809 928 | 48 180 228 | 299 1353 1652 | |

二、回归分析和实证结果

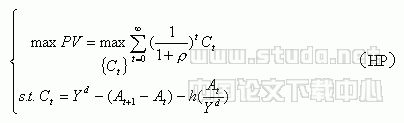

利用Eviews5软件对数据进行回归分析。考虑到企业个体潜变量对业绩的影响,本文采用固定个体效应对平行数据进行广义最小二乘法(GLS)分析,系数方差采用稳健的White截面异方差一致估计量,基本的回归模型是:……,其中 为因变量, 是一组解释变量, 是控制变量组, 是扰动项,下标i,t表示第i个公司在t年的观察值。

1. 对全部样本的回归分析

表5是对全部样本进行回归的结果(由于变量较多,表中并没有报告控制变量的回归结果,下同)。从表中可以看出,第一大股东持股比例与公司业绩存在紧密关系,第一大股东持股比例平方项的系数在因变量为总资产收益率(ROA)和托宾Q时显著为负,说明第一大股东持股比例与用总资产收益率和托宾Q衡量的公司绩效间存在倒U关系,这与孙永祥、黄祖辉(1999)[8]的结论基本一致。根据Shleifer 和Vishny(1986,1997)[3][4]的观点,在对投资者保护比较弱的情况下,大股东的存在是对法律保护的一种替代机制,大股东有激励去监督管理者,解决小股东中的“搭便车”问题,从而缓解股东与管理者之间的代理问题,有利于提高公司业绩;然而大股东持股比例过高时,大股东与小股东之间利益冲突又导致大股东存在侵占小股东利益的倾向,因此第一大股东持股比例与公司业绩间应存在一种非线性关系。

股权集中度对公司绩效的影响比较复杂。赫芬达尔指数与总资产收益率(ROA)显著正相关,与净资产收益率(ROE)正相关,但不显著,与托宾Q之间存在显著负相关关系,这说明股权集中度较高的公司,总资产收益率也较高,价值成长能力托宾Q较低。从股权制衡程度来看,Ratio1与总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)和托宾Q间均存在显著的负相关关系,说明较低的股权制衡程度对公司经营业绩有不利影响,较高的股权制衡程度从一定程度上可以防止大股东侵占中小股东利益和掏空上市公司的行为,从而对公司绩效有积极影响,此结论在某种程度上与孙永祥、黄祖辉(1999)[8]的证据相吻合,他们认为有一定集中度、有相对控股股东、并且有其他大股东存在的股权结构,最有利于公司绩效。此结论与徐莉萍等人(2006)[14]的结论刚好相反,他们认为较高的股权制衡程度对公司经营业绩有负面影响。

在控制了其他变量的影响后,国家终极控制对公司业绩存在负向影响,但是只有在绩效指标用托宾Q衡量时系数才显著,绩效指标用总资产收益率和净资产收益率衡量时系数不显著,由此可以看出,国家最终控制对公司绩效存在不利影响,国家终极控制的公司的价值成长能力托宾Q值显著低于由私人终极控制的公司,这与多数观点相符合。

表5 全部样本回归结果

| ROA Eq01 Eq02 | ROE Eq03 Eq04 | Q Eq05 Eq06 | |||

Share1 | 0.0015a (3.68) | 0.0016a (3.2) | 0.0033 (1.37) | 0.002 (0.82) | 0.033a (10.08) | 0.027a (5.23) |

Share12 | -2.2E-05a (-4.2) | -2.6E-05a (-4.6) | -4.0E-05 (-0.79) | -2.1E-05 (-0.4) | -0.00015a (-4.0) | -0.00012a (-2.8) |

Herf | 1.6E-05a (5.5) | 2.1E-06a (7.9) | 1.8E-05 (0.5) | 1.1E-05 (0.31) | -0.00024a (-17.1) | -0.0002a (-28.3) |

Ratio1 | -2.2E-05a (-3.4) | -2.7E-05a (-4.9) | -6.3E-05b (-2.4) | -6.8E-05b (-2.4) | -0.00027a (-3.2) | -0.00018a (-2.8) |

Contr | -0.003 (-1.13) |

| -0.008 (-0.34) |

| -0.04b (-2.07) |

|

Iden1 |

| 0.028 (1.32) |

| 0.09 (1.3) |

| 1.138a (5.4) |

Iden2 |

| 0.046b (2.03) |

| 0.11b (2.12) |

| 0.777a (4.23) |

Iden3 |

| 0.033 (1.35 ) |

| 0.08 (1.43) |

| 0.81a (4.3) |

Iden4 |

| 0.035 (1.3) |

| 0.09 (1.01) |

| 0.98a (4.5) |

校正R2

F-值

D-W值 | 0.95 78 2.03 | 0.96 110 2.03 | 0.46 4.3 1.9 | 0.45 4.2 1.9 | 0.98 361 1.89 | 0.98 355 1.90 |

注:括号内为对应系数的t统计值。上标a,b,c分别表示在1%,5%和10%的检验水平上显著,以下同。

根据第一大股东实际身份进行分析,本文发现第一大持股主体的身份对不同的业绩指标具有不同的影响。第一大股东为中央直属的公司的总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)均显著高于其它公司(eq02和eq04中,Iden2的系数显著为正)。而Eq06的结果表明,第一大股东实际身份对公司的托宾Q值具有不同程度影响,第一大股东身份虚拟变量的系数从大到小依次为Iden1,Iden4,Iden3,Iden2,也即第一大股东为国有资产管理机构的公司有最高的托宾Q值,其次是私人产权直接控制的公司,接着依次是地方所属国有企业和中央所属国有企业,最后是高校。第一大持股主体为中央直属国企的公司的财务绩效明显高于其他类公司,其理论上的原因在于较低的所有权执行成本,根据La Porta(1999)[2]的“终极产权论”,中央企业直接控股的方式缩短了金字塔式权利结构中的控制链,其产生的代理成本也较小;在的现实情况中,控制着“命脉”的国家更倾向于通过直接持有的方式控制着关键的经济部门和优质企业,以获得较好的利益回报。国有资产管理机构代表国家履行国有资产出资人的职责,对国资委负有保值和增值任务,从总体上看,国有资产管理机构作为第一大持股主体控制的企业有高于其他企业的价值成长能力。

本文用Z指数代替Ratio1衡量股权制衡程度,对表5中的所有方程进行同样的回归分析,回归系数和显著性均未发生明显变动,结论一致。

2.对不同产业子样本的回归分析

把全部样本分成三个子样本:劳动、资本和技术密集产业进行分析。表6是劳动密集产业的回归结果。第一大股东持股比例与总资产收益率(ROA)间存在显著的倒U关系,与净资产收益率(ROE)在15%的显著水平上存在倒U关系,与托宾Q间存在显著正向线性关系;股权集中度赫芬达尔指数对总资产收益率和净资产收益率有显著的正向影响,而对托宾Q有显著负向影响;股权制衡程度(Ratio1)与公司业绩之间均不存在显著关系;Contr的系数在因变量为总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)和托宾Q时都显著为负,因此在劳动密集产业中,国家终极控制对公司业绩存在不利影响。

表6 劳动密集产业回归结果

ROA | ROE | Q | |

Share1

Share12

Herf

Ratio1

Contr | 0.0028a (4.2) -7.7E-05a (-3.9) 8.5E-05a (4.9) 3.8E-05 (1.58) -0.014a (-6.7) | -0.0009 (-0.95) -0.0012 (-1.50) 0.00027a (3.35) -0.0002 (-1.22) -0.06a (-3.6) | 0.017a (6.1) -4.1E-05 (-0.5) -0.00019b (-2.2) 0.00016 (0.88) -0.113a (-5.0) |

表7 资本密集产业回归结果

ROA | ROE | Q | |

Share1

Share12

Herf

Ratio1

Contr | -0.00011 (-0.21) 4.6E-07 (-0.07) 6.5E-06a (4.15) -2.2E-05a (-3.07) -0.009a (-2.68) | -0.00017 (-0.06) -4.4E-05c (-1.73) 6.1E-05b (1.98) -4.9E-05c (-1.84) -0.018 (-0.85) | 0.01a (4.45) -9.0E-05b (-2.2) -6.6E-05b (-2.2) -0.0002a (-3.01) 0.158a (12.8) |

表7是资本密集产业回归结果。第一大股东持股比例与净资产收益率(ROE)和托宾Q间存在显著的倒U关系;同劳动密集产业一样,股权集中度赫芬达尔指数与总资产收益率和净资产收益率之间存在显著正向关系,与托宾Q间存在显著负向关系; Ratio1与总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)和托宾Q显著负相关,因此在资本密集产业中,较高的股权制衡程度有利于公司业绩;在控制了其他变量的影响后,国家终极控制对财务绩效总资产收益率和净资产收益率影响为负,对价值成长性托宾Q影响为正,且因变量为总资产收益率和托宾Q时影响在统计上是十分显著的,这表明,在资本密集产业中,国家终极控制对财务业绩有不利影响,但是却有利于公司的价值成长性。

表8是技术密集产业回归结果。第一大股东持股比例与总资产收益率和净资产收益率间存在显著倒U关系,与托宾Q间存在正向线性关系;股权集中度赫芬达尔指数对总资产收益率和净资产收益率有显著正的影响,但对托宾Q影响则显著为负;股权制衡程度与总资产收益率、净资产收益率和托宾Q间存在负相关关系,且在因变量为总资产收益率和托宾Q时这种关系非常显著,因此,较高的股权制衡程度有利于公司业绩,这种关系在技术密集产业中依然适用;在技术密集产业中,国家终极控制对总资产收益率和净资产收益率有显著正向影响,但对托宾Q存在显著的不利影响,这恰与资本密集产业相反。用Z指数衡量股权制衡程度对三个产业子样本分别做同样的回归分析,发现在劳动密集产业中股权制衡程度(Z指数)与总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)的系数显著为正,在技术密集产业中股权制衡程度(Z指数)与净资产收益率(ROE)间的负相关关系变得十分显著,其他结果均没有明显变化。

同是国家终极产权控制,为什么在传统的资本密集产业和新兴的技术密集产业对公司绩效却有完全相反的影响?田利辉(2005)[18]提出的“政府股东两手论”观点或许有助于理解这种产业差异。国家作为终极产权控制人,同时有对利益和经济利益的追求,一方面是其政治干预的“掠夺之手”,一方面是优惠扶持的“帮助之手”,对企业可以有消极影响,也可以发挥积极作用。资本密集产业(钢铁、石化、汽车制造和重型机械)是比较成熟和能够带来较多现金流的产业,国家的“掠夺之手”多于“帮助之手”,国家通过控制资本密集产业中大部分企业来获得较多的经济利益;以知识和技术为主导要素的高科技产业(信息技术业和生物制药业等)拥有大量的成长前景,现在已经成为带动国家经济增长的主导产业,然而该产业也充满风险和不确定性,国家对高科技产业的“帮助之手”大于“掠夺之手”,给予了较多的优惠和扶持。因此导致国家终极控制在资本密集产业和技术密集产业有相反的效果,技术密集产业中国家终极控制的企业有较高的财务绩效。技术密集产业中,拥有知识和技术的人力资源对企业的生存和竞争至关重要,所以私人产权控制更有利于企业捕捉到行业中大量的成长机会,从这方面来说,国家终极控制对价值成长性托宾Q有不利影响。

表8 技术密集产业回归结果

| ROA | ROE | Q |

Share1 | 0.007a | 0.022b | 0.024b |

| -4.6 | -2.32 | -2.2 |

Share12 | -6.8E-05a | -0.0003b | 0.00024 |

| (-4.1) | (-2.04) | -1.22 |

Herf | 4.2E-05a | 0.00018a | -0.00058a |

| -17.1 | -5.3 | (-2.8) |

Ratio1 | -0.00021a | -0.0005 | -0.0015b |

| (-5.5) | (-1.27) | (-2.17) |

Contr | 0.14a | 0.44a | -0.47b |

| -9.5 | -37.3 | (-2.13) |

结论及探讨

本文主要研究了不同要素密集产业中股权结构的差异,以及股权结构与公司绩效之间的关系。对绩效和股权结构变量的方差分析表明,不同要素密集产业的公司绩效和股权结构变量间存在显著差异,其中技术密集产业表现出最高的价值成长能力托宾Q,资本密集产业有最高的总资产收益率(ROA);资本密集产业的股权集中度(Herf)和第一大股东持股比例(Share1)显著高于劳动和技术密集产业,股权制衡程度(Z指数和Ratio1)则显著低于另外两个产业,也就是说在传统的资本密集产业中,“股权集中,国有股一股独大”的现象尤为突出。方差分析还表明,国家终极控制的公司的财务业绩总资产收益率显著高于私人终极控制的公司,尤其是在资本密集产业,这种结果与大多数人持有的 “国有企业效率低下” 的观点并不符合,本文提出一种现实的解释是:国家作为终极权利和经济中心,控制着大部分的关键资源和优质资源,使得国有企业表现出高于私人企业的财务业绩,然而国有企业的价值成长能力托宾Q的确不如私人控制的企业。

对全部样本进行回归分析发现,第一大股东持股比例与总资产收益率和托宾Q间存在倒U关系;较高的股权集中度对公司财务业绩总资产收益率有利,对公司的价值成长能力托宾Q却有不利影响;较高的股权制衡程度 (Ratio1低)对公司业绩存在积极影响;国家终极产权控制对公司业绩存在不利影响。对第一大股东实际身份进行分析发现,第一大股东为中央直属企业的上市公司,其财务业绩总资产收益率和净资产收益率均显著高于其他公司;国家终极控制对财务绩效指标有不利影响,对价值成长能力托宾Q却有正向影响;技术密集产业恰和资本密集产业相反,国家终极控制对公司财务绩效总资产收益率和净资产收益率存在正向影响,对托宾Q却有不利影响。本文认为一种可能的解释就是国家作为终极产权人,一方面是其政治干预的“掠夺之手”,一方面是优惠扶持的“帮助之手”,对传统的资本密集产业和新兴的技术密集产业分别施予不同影响,导致了国家终极产权控制对公司绩效有不同效果。股权集中度在三个产业子样本中的表现相同,较高的股权集中度有利于财务绩效总资产收益率和净资产收益率,而对托宾Q却有不利影响;股权制衡与公司绩效间的关系在资本密集产业和技术密集产业表现相同,较高的股权制衡程度有利于公司绩效。

最后需要提及的有两个问题。一是采用不同的指标衡量公司绩效时,可能会得到不同的结论,例如基于财务的绩效指标总资产收益率、净资产收益率和代表价值成长能力的托宾Q在一些回归分析中表现出相反的符号,因此本文认为股权结构与公司绩效间的确存在相关性,但是股权结构对公司绩效的影响是复杂的和多方面的,只根据单一的指标来简单的判断股权结构与公司绩效间的关系是不全面的,需要从多方面衡量公司绩效,进而研究股权结构与公司绩效之间的关系。二是不同要素密集产业,其价值评估方式也将有所不同。如新兴的技术密集产业中,公司的价值可能主要体现在人力资本身上,离开了人力资本的公司价值评估有可能会得出错误的结论(魏明海,2003)[5]。传统的基于财务的绩效指标和托宾Q都不能恰当的体现技术密集型企业的人力资本价值,如何对不同要素密集产业分别采用恰当的价值评估方式来研究股权结构与公司绩效间的关系(尤其是技术密集产业),是本文中存在的缺陷,也是以后研究中需要改进的。

:

[1] Xu, Xiaonian and Yan Wang. Ownership Structure and Corporate Governance in Chinese Stock Companies [J], China Economic Review10, 1999.

[2] LaPorta, R.,F. Lopes-de-Silanes and A. Shleifer. Corporate Governance Around the World [J], Journal of Finance (2), 1999.

[3] Shleifer, A. and R.W.Vishny. Large Shareholder and Corporate Control [J], Journal of Political Economic (3), 1986.

[4] Shleifer, A. and R.W.Vishny. A Survey of Corporate Governance[J], Journal of Finance(2) ,1997.

[5]魏明海. 公司财务理论研究的新视角[J].研究,2003 ,(2).

[6]李善民.王彩萍. 股权结构对我国上市公司治理影响研究述评[J].经济理论与经济管理,2002,(6).

[7]周业安. 抑制对中国企业融资能力影响的实证研究[J].经济研究,1999,(2).

[8]孙永祥,黄祖辉. 上市公司的股权结构与绩效[J].经济研究,1999、,(12).

[9]于东智. 股权结构、治理效率与公司绩效[J].中国经济,2001,(5).

[10]徐晓东,陈小悦. 第一大股东对公司治理、企业业绩的影响分析[J].经济研究,2003,(2) .

[11]刘芍佳,孙霈,刘乃全. 终极产权论、股权结构及公司绩效[J].经济研究,2003,(4).

[12]徐莉萍,辛宇,陈工孟. 股权集中度和股权制衡及其对公司经营绩效的影响 [J].经济研究,2006,(1).

[13]施东辉. 当代公司治理研究的新[J].中国金融学,2004 ,(3).

[14]陈晓, 江东. 股权多元化、公司业绩与行业竞争性[J].经济研究,2000,(8).

[15]朱武祥,宋勇. 股权结构与企业价值-对家电行业上市公司实证分析[J].经济研究,2001,(12).

[16]李维安,曹廷求. 股权结构、治理机制与城市银行绩效[J].经济研究,2004,(12) .

[17]蒲自立,刘芍佳. 公司控制中的董事会领导结构和公司绩效[J].管理世界,2004(9).

[18]田利辉. 国有股权对上市公司绩效影响的U型曲线和政府股东两手论 [J].经济研究,2005,(10).

[19]王凤荣,李靖. 上市公司与非上市公司的绩效对比:一个产业视角的分析[J].南开经济研究,2005,(6).