交叉上市、风险分散与溢出效应

关键词:交叉上市,风险分散,溢出效应,上市公司

交叉上市(Cross Listing)是指同一家公司在两个或者多个证券交易所上市的行为,通常是指同一家公司在两个不同的国家上市的情形。自从1993年青岛啤酒赴香港上市拉开我国海外上市的序幕以来,交叉上市也随之起来,并成为国内上市的一种潮流。许多海外上市公司积极谋求回国上市,而许多国内上市公司也在积极争取海外上市。截至2005年12月,内地共有122家公司在香港上市,其中同时在内地、香港上市的公司有31家,同时在香港、美国上市的有12家,同时在香港、伦敦上市的有5家。此外,还有1家公司同时在内地、新加坡上市。

虽然交叉上市需要承担更高的上市成本,但主流的经验仍然相信它对促进公司融资、保护股东权利、完善治理机制等方面有积极的作用。早期对交叉上市的研究也侧重探讨交叉上市对交叉上市公司的影响,以及公司选择交叉上市的动因。虽然我国交叉上市只有十几年的,但国内的学术研究也有了一定的成果,如卢文莹(2003)[22],潘越(2005)[23],Sun,Tong & Wu(2005)[20]。

然而随着交叉上市的发展,人们越来越意识到,交叉上市并不只对交叉上市公司的发展有影响,它对国内股票市场及国内非交叉上市公司的发展也有推动或阻碍的作用。这种作用,即交叉上市的溢出效应(Spillover Effects)(Karolyi,2006)[11]。以我国为例,人们一方面担心海外上市企业归国上市会给内地股市带来扩容压力,另一方面又担心优质国企都跑去海外上市造成内地股市的边缘化。那么交叉上市究竟给国内股票市场或国内非交叉上市公司带来什么样的影响?是促进了国内股票市场的发展还是加速了股票市场的边缘化?是抑制了非交叉上市公司的成长,还是带动了它们的发展?本文将在理论分析的基础上,立足于我国交叉上市的实际情况,以同时在内地和香港上市的31家交叉上市公司为例,对我国交叉上市的溢出效应进行实证分析。

回顾、理论分析与研究假设

国外对交叉上市溢出效应的衡量主要有两种方法(Karolyi,2006)[11],一是利用国内股票市场的流动性、开放度、发展程度等指标,采用回归方法分析交叉上市对国内股票市场发展的影响。(Foster & Karoyis,1999;Levin & Schmukler,2003;Moel,2001)[8][14][17]二是检验交叉上市宣告日或上市日期间,国内非交叉上市公司的市场反应,以此来确定溢出效应的方向。而市场反应通常以超额收益率来衡量。(Melvin & Valero-Tonone,2005;Lee,2003;Fernandes,2005)[15][4][18]。在此基础上形成了三种观点(Karolyi,2003)[12]。下面我们将针对这三种观点,结合我国的实际情况,从第二个方面入手,提出本文的研究假设。

第一种观点认为交叉上市是股票市场发展的“催化剂”。一国交叉上市的发展促进了国内市场与国际市场的一体化,给当地的股票交易所、国内的上市公司、经纪人和监管机构带来竞争压力,促进他们规范化运作,提高信息披露水平和增强交易监管的能力,从而增进当地市场的流动性、透明度及有效性。同时交叉上市会通过风险分散,带动国内非交叉上市公司的资本成本下降,但下降幅度依赖于非交叉上市公司与交叉上市公司的收益相关程度(Errunza & Miller,1998)[7]。

由于外汇管制以及投资限制,我国国内投资者不能自由买卖海外上市的股票。交叉上市公司由于同时在内地和香港上市,投资者基数(Investor Base)增加,可以分散部分国内市场的系统性风险。如果国内投资组合中含有A+H股公司的股票,在一定程度上会增强风险分散的功能,这些交叉上市公司就成为连接我国国内市场与国际市场桥梁,带动非交叉上市公司的资本成本下降。

因此,本文提出第一个研究假设:

H1:如果交叉上市增强了国内证券组合的风险分散功能,那么非交叉上市公司对交叉上市的市场反应为正。并且与交叉上市公司收益相关度越高的公司,资本成本下降的越多。

然而,第二种观点则认为,交叉上市带来了负的分流效应(Diversion Effect),它通过分散当地市场的投资流和交易流导致本地市场交易量缩水,上市公司和投资者减少。本地市场恶化又促使好的公司向国外转移,形成恶性循环。分流主要通过两种渠道,一是跨境迁移渠道(migration),即国际公司的交易量由国内转向国外,损害了国内公司的流动性,二是国内交易转移渠道(trade diversion),即国内的交易由国内公司转向国际公司,进一步损害了国内公司的流动性(Levine & Schmukler,2003)[14]。因此,虽然交叉上市的增长可以提高当地股票市场的开放度,但是对股票市场的流动性和增长能力存在显著为负的影响(Moel,2001)[17]。

造成分流的一个主要原因是交叉上市的信号示意功能,即增长预期的影响(Melvin & Valero-Tonone,2005)[15]。公司进行交叉上市相当于给投资者发布一个信号,交叉上市公司比纯国内上市公司实力更强,更有能力利用好的增长机会,更具发展前景。因此,投资者会把资金转移到交叉上市公司。

从这个角度来看,由于我国的海外上市的公司以及交叉上市的公司基本都是各自行业中的佼佼者,投资者可能由此推断纯国内上市公司的质量及增长前景较差。或者说,投资者有可能认为,好的公司才进行交叉上市,而留在国内上市的都是些“垃圾股”,从而引起交易的转移,即,国内投资由非交叉上市公司转向交叉上市的公司。这必然对非交叉上市公司的股价产生负的影响。

但是上述研究中,跨境转移渠道暗含着先内后外的交叉上市方式,即先在国内上市,再到美国上市,由于公司把本该在国内股票市场交易的股票以ADR的方式在国外市场交易,从而导致国内股票交易量的分流。而我国的交叉上市却采取了截然相反的路径。在内地和香港同时上市的31家企业中,除了中兴通讯外,都是以先外后内的方式进行交叉上市。公司赴港上市时没有在国内上市,不存在对国内交易的分流。而当公司返回国内上市时,对国内股市是一种“回流”而非“分流”。再加上我国的外汇管制及投资限制,由此可以推断,我国可能不存在明显的交易量跨境迁移。如果分流效应存在,则是以国内交易量转移为主。

因此提出第二个假设:

H2:如果交叉上市的信号功能意味着交叉上市公司的高质量,而非交叉上市公司的低质量,国内投资者会把资金从非交叉上市公司转移到交叉上市公司,那么,非交叉上市公司对交叉上市的市场反应为负。

尽管负的效应存在, Fernandes(2005)[18]却认为,交叉上市给当地其他公司带来的净效应是正的。来自风险分散的收益是流动性成本的2.5倍。

然而,从上述理论分析中可以看出,交叉上市对国内市场的影响有好的一面也有坏的一面,不能从一而论。以业为例,中行等国有银行积极谋求国内上市,一方面可能会造成原有的A股银行股面临资金分流,另一方面,也有可能会带动A股银行股进行重估定价,改变目前估值过低的状况。因此,我们只能推断,当H1的影响大于H2时,净溢出效应为正,反之,为负。

因此,本文的第三个研究假设为:

H3:如果交叉上市的溢出效应以H1为主,那么非交叉上市公司对交叉上市的市场净反应为正;如果交叉上市的溢出效应以H2为主,那么非交叉上市公司对交叉上市的市场净反应为负。

溢出效应的第三种观点强调交叉上市只是国内市场发展的一种结果。这种观点促使人们思考交叉上市的制度性动因。它认为,现存企业逃离到国际市场是对国内资本市场发展不满的一种合理反应。虽然这一行为可能会进一步阻碍国内市场的发展,但是国内市场发展的根本障碍在于其、和市场制度方面(Karolyi,2003)[12]。Sun,Tong & Wu(2005)[20]提出我国海外上市的“市场顺序”(Market Order)假说,也认为海外上市有可能只是在国内市场无法承担大规模私有化的情形下,政府为了解决国有企业的财务困境所采取的办法。然而,不管企业选择交叉上市的真正动机是什么,交叉上市一旦形成,就会成为阻碍或者推动国内市场或国内上市公司发展的力量。因此,本文的重点仍然放在前述的三个研究假设上。

研究设计、样本与数据

我们采用对比公司方法(Matched Firm Approach)(Errunza & Darius,2000;Melvin & Valero-Tonone,2005)[7][15]和事件研究法检验上述假设。假设A公司是我国的一家交叉上市公司,我们寻找在主营业务、规模等方面接近A公司,但是只在国内上市的对比公司(Matched Firm)B,利用事件研究法测量A交叉上市(回国上市)宣告日或上市日期间,B公司的收益率变化。那么就可以利用B公司的收益率变化表示非交叉上市公司对交叉上市的市场反应。随后,我们将进一步利用回归分析的方法分析溢出效应背后的原因。

这里的A公司是指同时在内地和香港上市的31家公司,B公司需满足下列条件:

(1)在上海证券交易所或深圳证券交易所A股市场上市的公司;

(2)与A公司属于同一行业,且主营业务相近的公司,行业根据香港联交所与证监会的行业分类进行匹配(精确到全部明细行业);

(3)截至研究期间,仍然没有在国外上市的公司;

(4)在A公司回国上市(交叉上市)公告日之前,至少已在国内上市180天的公司,以保证足够的估计窗样本;

(5) 在存在多个对比公司的情况下,选取与A公司交叉上市日A股流通股市值最接近的公司。

最后有21家交叉上市公司找到了相应的对比公司。

之所以采用这种对比公司的方法,而不是行业层面的数据进行研究,原因在于,第一,即使是同一行业的公司,它们在产品、规模、交易量等方面也有很大的不同。第二,交叉上市更可能是公司层面的一体化事件(Edison & Warnock,2004a)[6]。不同的公司从一体化中受到的影响并不对称,与交叉上市公司相似的公司受到的影响更大。第三,如果投资者关注交叉上市的溢出效应,那么他们可能首先关注那些与交叉上市公司很相似的国内公司。因此,这类公司对交叉上市的反应可能是最强烈的。

存在的主要问题是国内行业的垄断性。由于交叉上市的公司大都是大型国有企业,这些企业在所属的行业中占有垄断地位,因此一些公司难以找到相匹配的公司,特别是,行业内符合条件的公司,往往都在海外上市。例如,在香港主板上市的公司中,从事金属生产、能源、原油、金融、航空类垄断行业的公司共有27家,占到34%。而运输等行业又存在很强的地域垄断性。这些问题限制了样本量,可能会削弱实证结果。

本文所用到的数据分别来自于Wind资讯、CSMAR、中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站以及香港联交所网站。

非交叉上市公司对交叉上市的市场反应

一、描述性统计

本文选取样本的依据之一是流通A股市值相近,但是比较21家交叉上市公司与其对比公司的规模可以看出,在流通A股市值相近的情况下,交叉上市公司在总市值与总资产方面显著大于其对比公司。这在一定程度上说明,能够进行交叉上市的公司,通常是比较具有实力的大公司。

表1 21家交叉上市公司与其对比公司的规模比较(十亿元)

| ||||||||

变量 |

| 均值 | 中值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 中值差异 | Wilcoxon Mann-Whitney检验 |

A股流通股市值 | A & H | 1.3675 | 1.0825 | 6.7144 | 0.1500 | 1.4792 | -0.0705 | 0.1006 |

A | 1.1131 | 1.1530 | 3.2920 | 0.0889 | 0.8714 | |||

总市值 | A & H | 34.9690 | 12.3120 | 378.0226 | 5.1278 | 80.4836 | 8.2580 | 4.4526 *** |

A | 4.8397 | 4.0540 | 13.1200 | 0.5803 | 3.4270 | |||

总资产 | A & H | 28.4573 | 7.4853 | 360.2940 | 1.1515 | 77.1040 | 4.4707 | 3.1696 ** |

A | 4.0553 | 3.0147 | 23.1067 | 0.3318 | 4.9466 | |||

注:***表示在1%的显著性水平,**代表5%的显著性水平,*代表10%的显著性水平。下同,略。 | ||||||||

二、非交叉上市公司对交叉上市的市场反应:上市日效应与宣告日效应

1.事件研究结果分析

下面,我们利用事件研究法测量这些对比公司对交叉上市的市场反应。把事件日设为第0日,采用(-180,-31)日为估计窗,(-30,30)日为事件窗。在估计窗内利用市场模型法衡量证券收益,市场收益率采用对比公司上市地的沪市或深市A股指数收益率。利用Patell(1976)[19]的标准残差法(Standardized Residual Method)并检验标准平均超额收益率(SAAR)与标准累积平均超额收益率(SCAR)。

关于事件日的选择有很多争论。Melvin & Valero-Tonone(2003)[15]强调了三个原因造成上市效应的存在。一是辨识宣告日存在相当大的主观性,二是有一些公司在宣告之后并没有真正上市,三是风险分散化效应在没有真正交易开始之前不会真正实现。但是理性预期倾向于认为存在上市的宣告日效应(Miller,1998)[16]。Foerster & Karolyi(1999)[8]指出当投资者意识到投资障碍被消除的时候,期望收益在对障碍消除的预期期间就会变化。因此,使用宣告日可以正确的反应事件的影响。为了捕捉到宣告日效应与上市日效应,我们分别选取交叉上市公司A股上市日与A股招股公告日为事件日。

表2、表3分别列示了以上市日为事件日的事件研究结果。

表2 交叉上市上市日效应 | ||

时间区间 | SCAR | T(SCAR) |

(-30,-1) | 3.4225 | 2.8441*** |

(-20,-1) | 3.1328 | 3.1884*** |

(-10,-1) | 2.2838 | 3.2871*** |

(-5,-1) | 1.4252 | 2.9011*** |

(-5,5) | 1.3534 | 1.9479** |

(0,5) | -0.0719 | -0.1463 |

(0,10) | -0.3053 | -0.4394 |

(0,20) | -0.9557 | -0.9727 |

(0,30) | -0.1863 | -0.1549 |

表3 交叉上市宣告日效应 | ||

时间区间 | SCAR | T(SCAR) |

(-30,-1) | 0.7871 | 0.6540 |

(-20,-1) | 0.7881 | 0.8021 |

(-10,-1) | 0.0069 | 0.0099 |

(-5,-1) | -0.0095 | -0.0194 |

(-5,5) | 1.1054 | 1.5910* |

(0,5) | 1.1149 | 2.2693*** |

(0,10) | 1.6741 | 2.4095*** |

(0,20) | 3.2166 | 3.2774*** |

(0,30) | 3.1033 | 2.5788*** |

我们发现在交叉上市公司上市日前30天,21家对比公司的SCAR显著为正,上市日后SCAR为负,但不显著。而这些公司在宣告日前30日内不存在显著的反应,但是宣告日后30天存在较强的正反应。根据潘越(2005)[23],交叉上市对交叉上市公司本身存在显著正的宣告日效应。我们推测这一事件要影响到对手公司可能需要一段时间。而且样本中作为事件日的交叉上市宣告日与上市日之间的时间间隔,最少为13天,最多为388天,其中14家相差在30日内。因此宣告日后的反应与上市日前的反应比较一致。这说明当香港上市公司宣布回国上市之后,这一事件会影响到同行业的对比公司,直至上市日后趋于稳定。虽然略有下降,但并不显著。

由此,我们可以看出,我国非交叉上市公司对交叉上市的市场净反应为正,与Fernandes(2005)[20]的结论一致,与Melvin & Valero-Tonone(2005)[15],Lee(2003)[4]的结论相反。但Melvin & Valero-Tonone(2005)[15]也发现,对比发达市场,新兴市场的对手公司受到了更弱的负反应。考虑到我们前面的假设H3,这至少说明H1所带来的影响要大于H2。

但是事件研究法存在无法克服其他噪音的问题,为了进一步验证上述结果,我们考虑下述稳健性检验。

2.稳健性检验

采用下列面板数据回归进行进一步验证。

我们以交叉上市日为第0日,Rit是对比公司在交叉上市日前后(-210,30)之间的股票日收益率,包括了整个估计窗与事件窗。CLit是虚拟变量,分别在交叉上市日前后(-5,-1)、(-30,-1)、(1,5)、(1,30)日为1,其余时间为0。这种时间窗口划分,有利于我们观察事件窗内对比公司股票收益率的反应变化。Rmt为对应的沪市或深市A股指数日收益率。观察CLit的系数,如果显著为正,说明在这一时间窗口,对比公司的股票收益率上升,反之,则交叉上市损害了对比公司的利益。

表4 回归分析结果

| ||||

变量 | (-5,-1) | (-30,-1) | (0,5) | (0,30) |

C | -0.0011 (-4.4496***) | -0.0013 (-4.7437***) | -0.0010 (-3.9434***) | -0.0009 (-3.4092**) |

CLit | 0.0046 (2.0938***) | 0.0019 (2.5700***) | -0.0004 (-0.2364) | -0.0007 (-0.9137) |

Rmt | 1.0957 (93.3275***) | 1.0960 (96.3624***) | 1.09557 (92.25362***) | 1.0956 (92.2714***) |

| Adjusted R2:0.6602; F:389.3255 | Adjusted R2:0.6603; F:389.4540 | Adjusted R2:0.6598; F:388.6245 | Adjusted R2:0.65983; F:388.5998 |

回归结果(见表4)与事件研究的结果一致,在交叉上市日前5日与前30日,对比公司的股票收益率显著上升,上市日后有所下降,但不显著。对比公司对交叉上市的市场反应为正,并且这一反应由宣告日后开始,到上市日后逐渐消失。交叉上市给非交叉上市公司带来了正的净溢出效应。

根据假设H3,净反应为正的原因在于交叉上市的溢出效应以H1假设为主。也就是说,海外上市公司回国上市的时,给国内上市公司提供了风险分散的渠道,但是,这种正的反应,是不是真的来自于交叉上市所带来的风险分散,还有待于进一步考察。下面我们将验证它是不是真的存在并起到了良好的作用。

风险分散假设

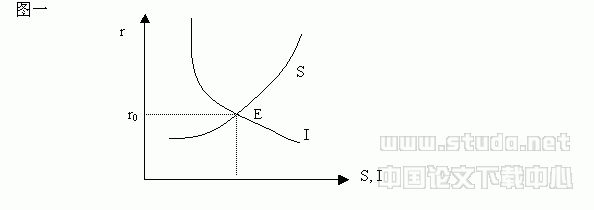

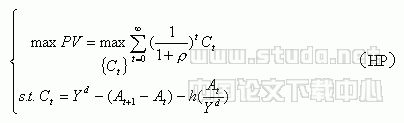

根据Fernandes(2005)[18],在交叉上市前,国内市场处于分割状态,国内证券 的期望收益为:

E[Ri]=ADDcov(Ri,RD)

其中,Ri是证券i的超额收益率,AD是国内投资者的绝对风险厌恶系数,D是国内市场市场组合的市值,RD是当地市场的收益率,Cov(Ri,RD)是证券i与当地市场收益率的协方差。

而当国内证券o交叉上市之后,原本的分割的国内市场与外国市场的一体性增强,此时,纯国内证券i的期望收益为:

其中,AW是国内投资者的绝对风险厌恶系数,F是外国市场组合的市值,RF是外国市场的收益率, 是证券i与外国市场收益率的协方差,

是证券i与外国市场收益率的协方差, 是证券i与外国场收益率的协方差。因此,纯国内证券可以从交叉上市中获益:

是证券i与外国场收益率的协方差。因此,纯国内证券可以从交叉上市中获益:

简化为:

实际上,如果交叉上市能够增强风险分散功能,那么,

在AFFσF与ADDσD相等的假设下,由于交叉上市证券o通常与国内市场组合的相关度要高于与外国市场组合的相关度,因此当一个原本分割的市场出现交叉上市的证券后,该市场上其他证券的均衡期望收益就会下降,从而资本成本下降。

根据前面对第一种观点的分析,交叉上市所导致的风险分散对当地市场与公司有两方面的含义。一是,由于交叉上市将国内市场与国际市场连接起来,当地投资者可以通过持有交叉上市公司的股票分散部分国内市场的系统性风险。因此,国内投资者的投资组合,不再仅仅依赖于当地市场的市场收益率,而且与国际市场收益率的相关性也提高。这一层含义通常通过检查上市前后对国内外市场组合的贝塔值变化进行检验(Schipper & Thompson,1983;Foerster & Karolyi,1999; Fernandes,2005)[21][8][18]。我们采用下列回归形式:

其中,Rit-股票i的收益率;

RDmt-国内股票市场的收益率;

Dpostt-虚拟变量,交叉上市日前为0,上市日后为1;

观察β3的变化。如果β3为负,说明交叉上市日以后,对比公司的股票收益率与当地股票市场的收益率相关性下降。首先与估计窗口保持一致,利用对比公司在交叉上市日前后(-180,-31)与(0,149)天的股票日收益率Rit与相对应的A股指数收益率Rmt进行回归。为了避免上市日效应,我们剔出(-30,-1)日。其次将回归窗口扩展到上市日前后一年(-395,-31)与(0,364)。采用固定效应模型,调整截面异方差。

表5 上市日前后对比公司收益率与国内市场收益率的相关关系

| ||

变量 | (-180,-31)-(0,149) | (-395,31)-(0,364) |

C | -0.0013 (-3.1568***) | -0.0006 (-2.1443**) |

RDmt | 1.03495 (52.5730***) | 1.0228 (75.1320***) |

Dpost | 0.0004 (0.4333) | -0.0001 (-0.3130) |

RDmt Dpost | -1.0980 (-36.99372***) | -1.0740 (-50.054***) |

| Adjusted R2:0.3049;F:121.1213 | Adjusted R2:0.2893;F:269.8341 |

回归结果显示,β3显著为负。说明交叉上市后,国内非交叉上市公司的收益率与国内股票市场的相关性下降,从而可以推断,由于交叉上市,国内上市公司所承担的系统性风险有所下降,间接说明了交叉上市为非交叉上市公司提供了风险分散的渠道。

第二,正如我们在假设H1中所说的,如果进行交叉上市的公司会带动国内市场的风险分散,那么与交叉上市公司收益相关性越强的公司,其资本成本下降的越多。这一关系通常采用SCARi=α+βρi,0+ε的方法进行检验。其中,ρi,o为交叉上市公司与对比公司在估计窗内的收益相关系数。但是我国由外而内的交叉上市方法导致这一系数无法。因此,我们无法从这一个方面来验证风险分散假设。

但是,除了相关系数之外,如果交叉上市真的可以帮助投资者分散风险,并由此导致非交叉上市公司的股票收益率变化,那么这种股票收益率的变化还会受其他一些特征的影响。例如,如果交叉上市提高了投资者对当地市场的认知(Visibility Effect),那么通常大公司可能比小公司更容易受到投资者的关注,从而在交叉上市期间,能获得更大的超额收益率(Kang & Stulz,1997;Dahlquist,Pinkowitz,Stulz & Williamson,2003)[9][2]。而市场评价越高的公司更不容易受到增长预期以及分流的负面影响。流动性越强的公司在一定程度上说明投资者关注的越多,其获益也有可能会增加。上述三个特征可以用A股流通股市值的对数值LnMCAPit,市净率PBit,换手率TVit这三个指标来衡量。

我们利用前面事件研究所得到的标准平均超额收益率SARit衡量对比公司对交叉上市的市场反应,分别以LnMCAPit、PBit、TVit为自变量,取交叉上市日前后(-30,30)及(-30,-1)日的面板数据,进行固定效应回归。

表6 公司特征回归

| ||

变量 | (-30,30) | (-30,-1) |

TVit | 0.0840(0.0000) [0.0614] | 0.1277(0.0000) [0.1125] |

PBit | 0.1891(0.0001) [0.0234] | 0.5513(0.0000) [0.1017] |

LnMCAPit | 1.30599(0.0000) [0.0302] | 2.7722(0.0000) [0.0380] |

注:圆括号内的值为P值,方括号内的值为调整R2 | ||

回归结果与预期基本一致,流动性强、市场评价较高以及规模比较大的对比公司其超额收益率也越高。这也间接验证了风险分散假设。

上述两种方法都从侧面验证了我国的交叉上市公司为国内股票市场提供了风险分散的渠道。但是,目前一些研究认为,虽然交叉上市可以增强风险分散,但它引起的跨境资本流动会使得家在面临动荡时更加脆弱,从而加剧国内上市公司股票收益率的波动性。这就有可能抵消交叉上市所带来的收益。但是相关的实证分析并没有得出明确的结论。我们在前面的分析中也指出,我国的交叉上市不会引起跨境资本流动。但由交叉上市所带来的国内交易转移,会不会增加非交叉上市公司的股票收益率的波动性?为此,我们比较了交叉上市日前后150日内(与估计窗一致,剔除事件窗口)以及估计窗与事件窗内的对比公司股票收益率的波动率变化。结果如表7所示,交叉上市日前后,对比公司的股票收益波动率显著下降。说明,交叉上市所带来的风险分散,并没有以增加波动率为代价。

表7 交叉上市日前后对比公司股票收益率的波动率比较

| ||||

变量 | (31,180) - (-180,-31) | t | (-30,-1) - (-180,-31) | t |

-0.0012 | -3.4561*** | -0.0012 | -3.4966*** | |

注:t为方差非齐性下均值检验结果 | ||||

结论与进一步研究

从理论上分析,交叉上市对国内非交叉上市公司的影响,即可以通过风险分散降低其资本成本,也可能通过分流作用,损害其流动性。我们通过对比公司法和事件研究法相结合,考察对比公司股票收益率在交叉上市期间的变化,发现在交叉上市日30日内,对比公司的超额收益率显著为正。这意味着,交叉上市给国内非交叉上市公司带来了正的净溢出效应。这种净的正效应来源于交叉上市的风险分散作用。

从公司层面来看,我国自1993年起推进的海外上市以及交叉上市政策,将原本封闭的国内市场与国际市场联系起来,增加了风险分散的程度,从而带来国内上市公司资本成本的下降。然而这种溢出效应并不是对称的,那些规模较大、市场评价较高、流动性较强的非交叉上市公司从中获得利益更大。

但是本文采用的是对比公司法,集中研究的是对比公司对交叉上市的市场反应,而交叉上市的影响是多个纬度的,因此本文的结论具有一定的局限性。而且在研究中我们发现,交叉上市对整个行业的影响为负。Karolyi等人也强调了对交叉上市在市场层次负的溢出效应。这是因为上市公司,即使是同一行业内的上市公司之间在规模、交易量、经营等方面都有很大的不同。因此,对行业和市场层面的溢出效应是进一步研究的方向。

:

[1] Bekaert,G., C.R.Harvey. Emerging Equity Market Volatility[J]. Journal of Financial Economics,1997,43(1):29-77.

[2] Dahlquist,M., Pinkowitz L.,Stulz,R. M., Williamson, R.. Corporate Governance,and The Home Bias[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2003,38(3):87-110.

[3] De Santis,G., S. Imrohoroglu. Stock Returns and Volatility in Emerging Financial Markets[J]. Journal of International Money and Finance, 1997, 16(4), 561–579.

[4] Dong W. Lee.. Why Does Shareholder Wealth Increase When Non-U.S. Firms Announce Their Listing in the U.S.?[J]. University of Kentucky Working Paper,2003.

[5] Domowitz,G. J.,Madhavan A.. International Cross-listing and Order Flow Migration:Evidence From an Emerging Market[J]. Journal of Finance,1998,53(6):2001-2027.

[6] Edison,H.J.,Warnock,F.E.. Cross-Border Listings,Capital Controls and Equity Flows to Emerging Markets[J]. FRB International Finance Discussion Paper No.770,2004 ..

[7] Errunza V.R.,Miller D.P.. Market Segmentation and the Cost of Capital in International Equity Markets[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2000,35(4):577-600.

[8] Foerster S.R.., Karolyi G.A.. Multimarket Trading and Liquidity:A Transaction Data Analysis of Canada-US Interlistings[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,1998,8(3):393-412.

[9] Kang,Jun-Koo, Stulz, R.M. Why is There a Home Bias? An Analysis of Foreign Portfolio Equity Ownership in Japan[J]. Journal of Financial Economics, 1997,46(1): 3–28.

[10] Karolyi,G.A. Why do Companies List Shares Abroad?: A Survey of The Evidence and Its Managerial Implications[J]. Financial Markets, Institutions and Instruments, 1998,7(1): 1-60.

[11] Karolyi,G.A. The World of Cross-Listings and Cross-Listings of the World: Challenging Conventional Wisdom[J]. Review of Finance, Forthcoming, 2006.

[12] Karolyi,G.A. The Role of ADRs in the Development of Emerging Equity Markets[J]. Ohio State University Working Paper, 2003.

[13] Kim E.H., V.Singal. Stock Market opening: Experience of Emerging Economies[J]. Journal of Business,2000,73(1):25-66.

[14] Levine,R., Schmukler, S.L.. Migration, Spillovers, and Trade Diversion: The Impact of Internationalization on Domestic Stock Market Activity[J]. Journal of Banking and Finance, Forthcoming, 2006.

[15] Michael,M., M.Valero-Tonone. The Dark Side of International Cross-Listing: Effects on Rival Rirms at Home[J]. Arizona State University Working Paper, 2005.

[16] Miller,D.. The Market Reaction to International Cross-Listings: Evidence from Depositary Receipts[J]. Journal of Financial Economics, 1999,51(1):103-123.

[17] Moel,A. The Role of ADRs in the Development of Emerging Markets[J]. Economia, 2001,2:209-257.

[18] Nuno G. F.. Market Liberalization at the Firm Level:Spillovers from ADRs and Implications for Local Markets[J]. IESE Business School Working Paper,2005.

[19] Patell,J. M.. Corporate Forecasts of Earnings Per Share and Stock Price Behavior: Empirical Tests[J]. Journal of Accounting Research, 1976,14(2): 246-276.

[20] Qian Sun, Wilson,H.S.Tong, Yujun Wu. The Choice of Foreign Primary Listings: China’s Share-Issue Privatization Experience[J]. Hong Kong Polytechnic University Working Paper,2005.

[21] Schipper,K., Thompson, R.. The Impact of Merger-Related Regulations on the Shareholders of Acquiring Firms[J]. Journal of Accounting Research, 1983, 21(1): 184-221.

[22] 卢文莹.跨境上市与公司治理相关性研究.上海证券交易所研究报告[J]. 2003.

[23] 潘越.中国公司双重上市的动因、市场反应与长期绩效研究[D].厦门大学博士. 2005.