我国上市公司资产重组问题思考

摘要:近年来,资产重组一直是我国证券市场上的热门话题。本文的研究对象是上市公司的资产重组行为。一方面,本文肯定实质性的资产重组能使上市公司的价值得到提升。成功的资产重组对社会和上市公司都有相当的影响。它可以充分利用资产,以最快的速度提高效益。另一方面,本文通过对资产重组现状的分析发现资产重组中存在的问题和障碍并研究对策。我们相信,资产重组必然走向规范,它将会对我国上市公司的做出更大的贡献。

关键字:上市公司 资产重组 实质性重组 企业价值 现状与思考

在我国,资产重组概念的形成是伴随着西方并购和产权转让等多种实践操作方式在我国经济领域的应用。而在国外的理献中并没有“资产重组”的概念。对于资产重组,无论是在理论研究还是实践探索,对资产重组的界定都是必要的第一步。

从目前的研究来看,资产重组的定义应包含以下三个要点:

1.从目的上看,资产重组是以优化企业资产结构,提高资产总体质量,实现资源优化配置,最终建立起符合市场经济要求的,更富有竞争力的经济主体为目的。

2.从操作上看,以对资产存量、存在方式及产权结构进行重新组合为手段。资产重组就是指兼并、收购、联合、托管等具体行为。

3.从内容上看,资产重组是资产主体的重新选择与组合,并且它是一种交易行为。

一、实质性资产重组对企业价值的提升

在资产重组的研究领域中,存在两种观点,一种是资产重组价值赞成论,另一种是资产重组价值怀疑论。前者认为资产重组能创造价值,后者则认为资产重组仅仅是短期行为,对其能否创造价值表示怀疑。本文赞同资产重组价值赞成论,相信实质性资产重组能提高企业各方面效率,提升企业的价值,为参与方乃至全社会都会带来收益。

实质性重组是指上市公司从自身的长期目标和基本目的出发,运用兼并、收购、联营、合并或分立、股份回购、资产与债务的出售或剥离等适当方式,来从根本上提高企业核心竞争力的行为。

上市公司资产重组的价值效应体现在以下几个方面:

1.经营协同

经营协同是指企业进行资产重组后,因经营效率提高所带来的效益。经营协同所产生的效应并不只局限于并购这一种资产重组方式,这种效应在以上列举的资产重组的3种类型中都有体现,只是在以并购为代表的扩张型资产重组中表现最为明显。这种效应主要表现为以下几方面:

(1)规模经济效应。

即随着生产经营规模的扩大,单位产品所负担的固定费用下降从而导致收益率的提高。

(2)纵向一体化效应

它主要是针对纵向并购而言,其效应表现为:提高了公司的讨价还价能力;提高管理和经营效率,节约了交易成本。

(3)优势互补

资产重组除了可以达到资金等方面的资源互补外,还可以达到人力、管理、技术、甚至企业文化的互补,从而达到优化资源配置的作用。

2.财务协同

财务协同效应主要是指重组给企业在财务方面带来的种种效益。

(1)纳税优惠

一家亏损企业往往被考虑作为兼并目标,以使兼并方充分利用亏损冲减税前利润,少缴所得税,达到合理避税的目的。

(2)预期效应

企业可以通过兼并那些市盈率较低但有着较高每股收益的公司,使自己的每股收益上升。这样,成功的重组将会为企业带来新的投资价值。

(3)扩展融资渠道

对于资金短缺和资金闲置的两个企业来说资产重组可以调剂资金余缺,同时降低资金成本。

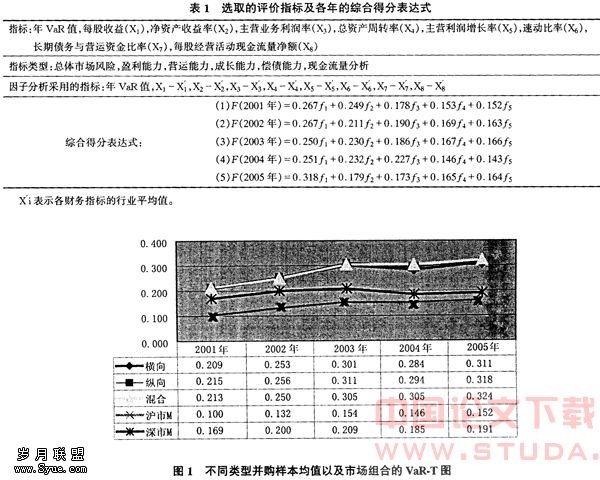

二、上市公司资产重组现状分析

实质性资产重组为上市公司创造了价值。但是毋庸讳言,目前在我国,资产重组的这种积极功能并没有得到有效发挥,我国上市公司的资产重组带有极大的盲目性和不确定性,重组的目的、手段、方式等各方面都存在明显的问题和不足,这也使其效果和实质性资产重组所产生的成效有着相当的距离。概括起来讲,我国上市公司的资产重组活动背离实质性重组的表现主要有:

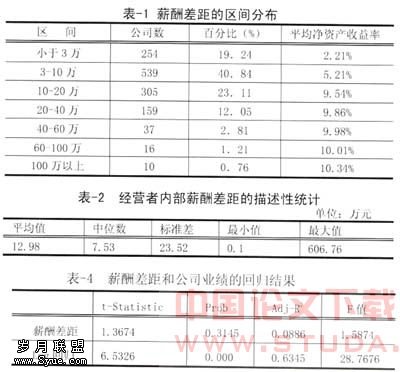

(一)以“圈钱”为目的进行“报表重组”

许多上市公司进行资产重组,都是为了提高企业的净资产收益率,从而能够在股票市场上通过配股方式进行再“圈钱”。根据财政部的有关规定,资产重组中的购买日应以被购买企业的净资产和经营控制权的实际转移为准,同时必须获得股东大会的批准。而根据《公司法》的规定,上市公司召开股东大会的通知必须提前一个月发布,这两个方面要求的统一,就是上市公司如果要进行以操纵公司利润为目的的资产重组,并且在当年就要体现利润,就必须在每年的11月30日前公布重组方案而且必须做出召开股东大会的决定并发出通知,也正是由于这个原因,在每年的11月30日前,都是上市公司的资产重组公告集中公布的时期。有的上市公司与大股东进行完全不等价的关联交易,大股东用优质资产换取上市公司的劣质资产;有的上市公司甚至在同一天买入和卖出同一笔资产,从中获得巨额差价;有的上市公司把巨额债务划给母公司,在获得配股资金后再给母公司以更大的回报。关联交易在重组中占有相当高的比重,是这种资产重组的突出弊端。

(二)以保上市资格为目的进行“资格重组”

在我国上市公司的资产重组中“T族”公司可以说是最活跃的。根据《公司法》第157条的规定,上市公司最近3年连续亏损,国务院证券监管部门可以暂停其股票上市资格。根据沪深证券交易所的有关规定,对连续两个会计年度亏损以及经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的公司,要进行特别处理(即ST)。如果上市公司最近三年连续亏损,则要暂停其上市资格并作PT处理。随着近年来上市公司亏损企业的日益增加从而ST队伍的逐步扩大并且PT股票的出现,上市公司特别是ST公司为了避免成为PT公司、PT公司为了避免被摘牌而展开了日复一日的保“资格”大战,这就使得ST公司和PT公司日益成为资产重组的主要对象并且在市场上逐步形成了ST板块。根据原有的债务重组规则,上市公司的债务重组收益允许计入当期损益,因而有不少上市公司都通过此举来达到“摘帽”或保配股的目的。根据《中国证券报》提供的资料,2000年上市公司进行的资产重组中,绝大部分都是ST或PT成员,它们从资产重组中获得的“收益”少的有几百万,多的达几亿元。

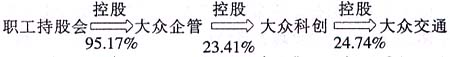

近年来,利用资产重组题材来拉抬股价从而达到在二级市场上获利的目的已成为我国股市中一种比较普遍的现象。有关人士跟踪研究发现,无论是资产重组公告发布前还是发布后,二级市场对公司控制权的转让都存在着明显的过度反应,以至于有人甚至做出了这样的评价:在我国的股票市场上,最不规范的是重组行为,最大涨幅的是重组股票,最有魅力的是重组题材,最名不符实的是重组资源。这种以拉抬股价为目的的资产重组,一般都具有三个方面的特点:第一,重组题材往往具有“爆炸”性。无论重组前的上市公司属于多么传统的产业,只要进行资产重组,就立刻能进行产业升级,科技、科教等各种名目立刻冠上公司名称,市场题材也就由此而生。第二,重组能使不良资产大部或全部换成优良资产,公司业绩也能在短期内大幅提升,并往往伴随有高比例的送配题材。第三,重组往往采取“暗箱”操作方式,上市公司的资产重组信息既不规范,也不透明。有的上市公司甚至在股价启动时或暴涨过程中发布“澄清公告”:公司没有任何重组意向或重组行为。但当股价持续上涨并且达到最高价位时,上市公司却又突然推出了董事会决议:已与某公司或大股东进行了重大的重组行为。这样使资产重组成为市场上“黑马”迭出的“摇篮”。亿安科技的股价从20多元上涨到120多元,中科创业的股价从10多元上涨到复权后的80多元,ST粤海发多个涨停板的出现,都无不与资产重组息息相关。

这种虚假重组浪费社会资源,使得上市公司普遍质量不高。虚假重组不利于优化上市公司的法人治理结构,形成清晰的优势主导产业,提高核心竞争力。的经营绩效很难真正得到提高,完全背离了资产重组的真正意义。

三、我国上市公司资产重组优化办法

面对我国上市公司在资产重组中存在的问题,我们应当从外部环境和内部机制两方面着手优化资产重组,使企业的资产重组朝创造价值的方向。在外部环境上,包括要建立良好的法规和监管环境,理顺资产重组的利益机制,使重组各方形成正确的重组动机,也包括要提供必要的定向增发和换股等并购融资工具,要使资产重组走出以绩差上市公司为中心、以价值转移和再分配为主要方式的死胡同,形成以实质性资产重组为主,以产业整合为特征的战略性并购重组的新格局。具体措施有:

1.资产重组立法。针对上市公司资产重组的政策、法规将对上市公司资产重组起到引导作用。资产重组是复杂的股权运作,牵涉到多方面的利益关系。我们需要通过立法,对这一行为进行规范。制定产业兼并政策,鼓励和支持战略性行为实行资产重组。加快优势产业的形成。并且具体细化制定这方面的专门法规,使之具有可操作性。

2.信息披露要规范。通过信息的处理和报告,合理地界定资产重组中形成的利益分配格局,合理地确认资产重组中产生的偶发性交易利得及对企业边界、利润分配所产生的影响。通过会计信息计量评价资产重组的绩效和质量并将其披露出来。

3.资产重组应减少政府行为

在成熟的证券市场上,资产重组是一种纯粹的企业行为,政府一般不直接介入上市公司的资产重组活动,其根本原因在于政府和上市公司没有直接的财产关系。我国上市公司多数是由国企经过股份制改造获得上市资格的。政府作为上市公司的大股东 , 是国有资产的所有者。政府出面牵线搭桥,对有偿和无偿的兼并活动进行有效的干预,能够减少不必要的浪费,促进资源有效、合理配置。但是政府与一般的市场主体不同,两者对企业并购的行为动机有着巨大差异,两者绩效评估的方法和依据也大不相同。当政府以不适当的方式介入经济生活时,一般意义上的市场行为、经济行为就会因为两者在动机和评估体制上的不同而发生扭曲。因此在上市公司资产重组中,不是要放弃政府干预,而是要避免政府不必要的干预,政府的作用体现在为企业提供良好的环境,制定经济规划、产业政策上。

在内部机制上,完善重组交易的决策和批准机制,建立监管机制,以抑制大股东和经理层的不良动机和错误判断。例如,《上市公司收购管理办法》就采用了以上设想,强化了独立董事的作用,要求被收购公司董事会就被收购事宜编制报告,独立董事必须就相关事宜单独发表意见。只要措施得当,我们有理由相信资产重组必然走向健康发展之路。

1.侯世国,“的产业政策和未来取向”,《中国中小企业》,2005年第1期

2.王春莲,“我国国有企业资产重组模式及对策研究”,“中国优秀博硕士学位全文数据库”

3.张建贵,“近几年我国企业资产重组的特点分析”,《商场化》,2005年15期

4.王永珍,“浅议资产重组中的财务问题”,《中国农业会计》,2005年08期

5.姜凡,“上市公司资产重组问题的实证分析及对策思考”,《北京市经济管理干部学院学报》,2004年第1期

6.姚小义、刘晓剑,“上市公司恶意重组的经济行为分析”,《财经理论与实践》,2004年第1期