基于配股权的上市公司盈余管理

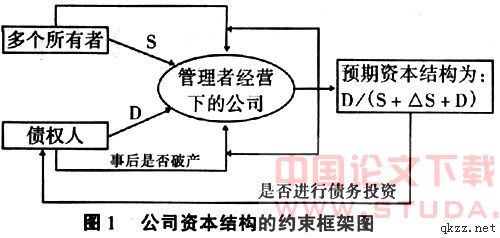

内容摘要:盈余管理是实证研究的一个重要研究问题。所谓盈余管理,就是管理人员在会计准则允许的范围之内,为了实现自身效用的最大化或企业价值的最大化而做出的会计选择。我国上市公司盈余管理的动机多种多样,本文试图从上市公司为了获得配股资格公开发行股票的动机出发,研究上市公司盈余管理的手段,最后提出规范上市公司盈余管理的措施。

关键词:盈余管理 配股资格 会计准则

配股是我国上市公司融资的一种重要的手段,自1993年证监会首次公布了《证监会关于上市公司送配股的暂行规定》以后,上市公司纷纷通过配股进行融资。证监会为了保护投资者和股东的利益,抑制上市公司为获得配股资格而进行盈余管理行为的发生,曾先后六次对上市公司配股政策进行修改。为迎合配股政策,上市公司采用了多种手段进行盈余管理,以适应证监会的政策变更。那么上市公司通过什么手段进行盈余管理呢?如何规范上市公司的融资行为呢?本文对上述问题进行探讨。

研究上市公司盈余管理的背景

中国证监会对我国上市公司获得配股资格的规定经历了几个阶段:

1993—1996年的配股政策

1996年1月24日,中国证监会下达了《关于一九九六年上市公司配股工作的通知》,将1993年12月17日规定的上市公司配股条件由“上市公司连续两年盈利”才能申请配股的条件,以及1994年12月20日规定的“须最近三年连续盈利,公司净资产税后利润率三年平均在10%以上,属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低于10%”,改为“最近三年内ROE每年都在10%以上,属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低,但不低于9%”。

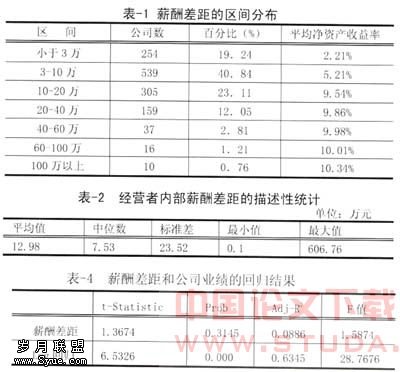

陈小悦、肖星、过晓艳(1999)在《配股权与上市公司利润操纵》一文中对净资产收益率与配股条件的关系进行实证研究后发现,在配股政策公布后,上市公司对外公布的财务报表中公布的ROE大都集中在[10%,11%]区间,经过分析推断说,这可能是上市公司管理人员利用信息的不对称性,凭借净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标条件,为了达到配股资格,对公司的利润进行操纵的结果。

1997—1999年的配股政策

考虑到上述问题,为了规范证券市场的秩序,中国证监会于1999年3月发布了《关于上市公司配股工作有关问题的通知》将原来的“公司净资产税后利润率(ROE)三年平均在10%以上”,改为“三年平均ROE不低于10%,每年ROE不低于6%”。

阎达五等学者(2000)在《中国上市公司配股融资行为的实证研究》中指出,该政策出台以后,上市公司ROE在[10%,11%]的公司数目明显减少,而在[6%,7%]之间的公司数目明显增加。

2000—2001年的配股政策

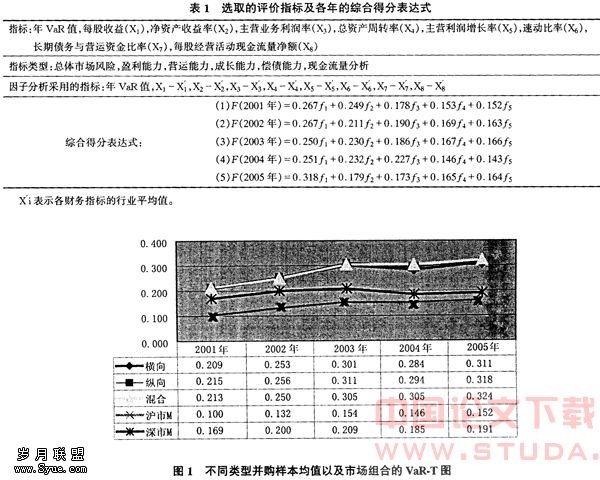

为了进一步规范资本市场和证券市场的秩序,降低上市公司的配股资格,抑制上市公司的盈余管理行为,中国证监会于2001年3月15日公布了《上市公司新股发行管理办法》,办法规定,上市公司配股的条件再一次降低为最近3个会计年度加权平均ROE不低于6%。

杜斌等学者(2002)在《Detect Earnings Management at Threshold Firms in China》中发现,我国上市公司为了达到配股资格会进行盈余管理,即“10%现象”(1994—1998)、“6%现象”(1999—2001)。

基于配股权的盈余管理方式

盈余管理的特点

盈余管理是关于“收益观”和“信息观”的问题 所谓“经济收益观”是指盈余管理是通过某些会计指标来反映企业经济收益的。所谓“信息观”是指盈余管理非常关心信息的传递作用。在经济收益观下,人们把真实收益作为衡量由于盈余管理导致偏差的标准;信息观下,人们偏重会计盈余的信息含量,并不需要作为真实价值的盈余概念。数据的真实性在经济收益观下至关重要,而在信息观下不再是重要的属性。

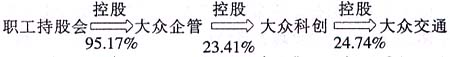

盈余管理的主体是企业的管理当局 企业会计政策、程序、方法的选择,都是企业的管理当局、控股大股东、董事会选择的,他们充当了企业盈余管理行为的主角,会计人员只是充当了配角角色。

盈余管理的客体是企业的会计原则、会计政策、会计方法 盈余管理的空间要素是企业的一般会计准则、会计政策、会计方法;时间要素是会计事项的发生时点。

此外,从现金流量表的角度看,利润由两部分组成:即经营性净现金流量和应计项目。其中应计项目根据受到操纵的程度不同可进一步分为:可操纵性应计项目和不可操纵性应计项目。盈余管理主要是在可操纵性利润上做文章。

盈余管理的常用手法

利用关联方交易进行盈余管理 2001年,美国最大的能源公司——安然(Enron)公司造假披露,经调查,安然公司在1997-2000年期间,通过与关联方以对冲交易和出售回购的方式,高估营业收入42亿美元,虚增利润15亿美元。在我国,多数上市公司都是由国有企业改制而来,有些还是将国有企业的一部分剥离从而改制的,因此,上市公司与其母公司、子公司及其联营公司间存在着千丝万缕的关联关系和关联交易,可以通过购销、资金往来、担保和抵押、租赁、特许权等与关联方进行关联交易。目前,关联方交易及关联方交易已成为影响上市公司财务状况和经营成果的一个不可忽视的重要因素。

利用非经常性损益项目进行盈余管理 非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶然性损益,如债务重组收益、财政补贴收入、处置资产损益、合并价差等。非经常性损益不同于持续性收益,是上市公司偶发性的、非正常的经营活动,对利润的影响是暂时的。在我国目前的上市公司中,有很多公司主营业务出现巨额亏损,却依靠一些非经常性损益项目摆脱亏损困境,使企业处于微利状态,甚至达到了政府部门规定的配股标准,这不能不说公司进行了盈余管理。

通过债务重组进行盈余管理 在一些上市公司中,债务重组是盈余管理的主要手段之一。所谓债务重组,是指债权人按照其与债务人达成的协议或法院裁决,同意债务人修改债务条件的事项。从而实现资产置换或股权转让的目的。债务重组的方式有:股权转让、资产置换、对外收购兼并、对外转让资产等方式。我国2000年颁布的《非货币性交易会计准则》中规定:以换出资产的账面价值入账,只对发生补价的非货币性交易确认收益,而且收益的大小不应该超过补价金额。准则对抑制上市公司盈余管理起到了重要作用,但仍不能完全防止资产重组中不公平交易的发生。

通过会计政策和会计估计的变更进行盈余管理 会计政策是企业在会计核算时所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体处理方法。会计估计是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础所做出的判断。如一些固定资产比重较大的企业,由于固定资产折旧费的方法具有可选择性,折旧率的较少变化就能引起折旧费的较大变化,这就给上市公司进行盈余管理提供了较大的空间。

治理上市公司盈余管理的对策建议

建立和完善会计准则体系

我国目前的盈余管理行为一般都是企业管理当局利用现行会计制度在规范会计实务方面的不完善,利用会计政策的可选择性进行的。随着资本市场和证券市场的进一步完善,我国政府参照国际惯例,陆续颁布了一些具体的会计准则来进一步规范会计处理,以减少会计准则中可供选择的程序和方法。如对非货币性交易的处理由原来的按“公允价值”计价,改按账面价值入账,从而减少了将非货币性交易产生的收益限定在补价的范围之内,上市公司通过与关联方通过非货币交易进行盈余管理达到配股资格的机会大大减少。在债务重组原则中,规定将债务重组收益计入资本公积,而不计入当期利润,从而回避了上市公司通过盈余管理的手段获得配股资格的机会。在2001年12月21日颁布的《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》中,明确规定:上市公司与关联方之间的交易,如果没有确凿证据表明交易价格是公允的,对显失公允的交易价格部分,应当作为资本公积处理,而不得继续作为当期利润。新修订的会计准则,在充分考虑成本效益原则的基础上,兼顾了会计信息披露的可靠性和相关性,从而减少了上市公司利用会计政策可选择空间范围大的机会,为达到配股资格而进行盈余管理。

改革上市公司配股资格的审批制度

目前对上市公司配股资格的认定,一般都是以净利润、净资产收益率作为基本标准的。证监会2001年规定“净资产收益率最近三年平均6%以上。”配股资格由证监会实行审批制,只有达到证监会规定的配股条件才能发行股票。上市公司为了达到证监会规定的配股资格,就会利用会计信息的不对称性和契约的不完备性来对公司的利润进行操纵,从而获得配股条件。目前上市公司衡量配股的指标比较单一,这就给上市公司进行盈余管理提供了较大的空间,上市公司获得配股权应该建立由主营业务利润、经营活动现金流量等指标在内的多元指标评价体系。对上市公司配股的管理也应当逐渐由审批制过渡到注册制,由事前审查过渡到事后监督。

加强证券监管部门的监督

董事会、股东大会是上市公司的决策层,上市公司的一切重大事项都由控股大股东表决后才能通过。笔者建议建立完善的股东代表诉讼制度,保护中小股东利益。在董事会中增加独立董事的比重,使中小股东和债权人进入董事会,负责对公司的运行和财务活动进行监督,并负责对董事提名、高层管理人员的聘用与报酬、审计以及重大关联交易等事项表示意见。董事会下面建立监事会,负责调节管理层的经营行为。从而使股东大会、董事会、监事会和经理层之间分工明确、各司其职。在配股时,董事会应严格检查公司是否符合配股的条件,确保配股的数量、价格等真正公平合理。在发行股票时,为确保上市公司提供的会计信息的真实性、相关性和可靠性,要加强证券监管部门的市场导向作用。证券监管部门应规范审计准则的建设,建立一套有效规范审计业务的准则体系,提高会计信息的透明度,减少虚假会计信息。同时做好对注册会计师的监督检查,使其履行职责,提高审计质量,并加强对审计舞弊行为的处罚力度,从而减少上市公司盈余管理行为。只有这样,我国上市公司融资行为才能朝着健康的方向,上市公司为了获得配股资格进行盈余管理的行为才能得到减少。

:

1.陈小悦,肖星,过晓艳.配股权和上市公司利润操纵[J].经济研究,2000(1)

2.阎达五,耿建新,刘文鹏.我国上市公司配股融资行为的实证研究[J].会计研究,2001(1)

3.陆建桥.后安然时代的会计与审计[J].会计研究,2002(4)