论完善我国上市公司内部治理机制

【摘要】本文从股权结构、董事会设置、高管层激励、监事会监管等视角,对我国上市公司内部治理现状进行分析,发现我国上市公司存在着股权结构不合理、董事会运行低效、高管层激励效果不明显以及监事会流于形式的问题,并提出相应对策,通过优化上市公司股权结构、完善董事会决策程序、建立有效的高管层激励机制、改革监事会制度等,达到完善我国上市公司内部治理的目的。

【关键词】上市公司 内部治理 现状 完善

一、我国上市公司内部治理现状研究综述

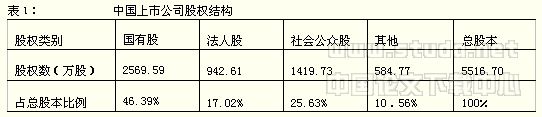

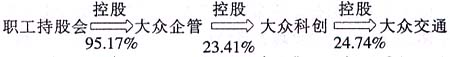

1、股权结构不合理。股权结构在公司治理中具有基础性的地位,它会影响公司治理模型的形成、运作及绩效。我国上市公司股权结构复杂,股权性质和股权集中程度这两个角度是许多学者实证研究的切入点。

在分析股权性质与公司绩效的关系方面,学者们各持己见。张兆国和张庆(2006)认为国家股比例与公司绩效不显著负相关,法人股比例与公司绩效不显著正相关,而流通股比例与公司绩效负相关。徐向艺、王俊韡(2005)则认为行业竞争环境弱的上市公司其治理绩效与国有股比例呈三次函数关系;行业竞争环境强的上市公司,分散型股权结构优于国有控股型,国有控股型优于法人控股型。孔爱国和王淑庆(2003)指出国有股或法人股为第一大股东与公司业绩托宾Q值正相关,流通股比例与公司业绩的托宾Q值为U型结构。杜莹、刘立国(2002)却发现国家股比例与公司绩效显著负相关,法人股比例与公司绩效呈显著的三次方关系,流通股比例与公司绩效不存在显著相关性。

在股权集中度与公司绩效的相关性分析方面,学者们的意见较为统一。赵景文、于增彪(2005)比较了股权制衡公司与“一股独大”公司的经营业绩,发现前者显著差于后者。孔爱国、王淑庆(2003),杜莹、刘立国(2002)和吴淑琨(2002)认为股权集中度与公司业绩呈倒U型关系。邵东亚(2003)借助案例分析也得出了相同的结论,指出股权过度集中或过度分散都不利于建立有效的公司治理机制。不过,也有持反对意见的学者,如张红军(2000)认为股权集中度与公司绩效显著正相关。

以上分析不难看出,国内学者在研究股权性质对绩效相关与否时,存在较大分歧。然而,在分析股权集中度与公司绩效关系时,多数学者赞成适度集中的股权结构,认为它有利于公司治理机制的发挥,使公司治理效率最大化。

2、董事会运行低效。董事会设置是上市公司治理结构的核心,通过它可以了解董事会功能是否得到了有效发挥。此外,独立董事在董事会成员中所占的比重能够反映董事会的独立性特征。所以,许多学者将董事会结构和独立董事作为公司治理的另一个研究视角。

学者们对董事会结构的研究有几种观点。徐向艺,王俊韡,巩震(2007)发现总经理为董事长或董事的公司治理绩效和激励机制优于其他类型。而蒲自立、刘芍佳(2004)认为两职合一对公司绩效产生了负面的影响。南开大学公司治理研究中心公司治理评价课题组(2004)认为董事会治理与公司治理绩效之间存在着一定的正相关关系,公司治理绩效下降会迫使董事会采取更有效措施改善自身的运行状况。相反,邵东亚(2003)通过案例研究认为我国董事会和监事会权责不清或不对称,很难实施有效的决策、监督和制衡机制。于东智(2001)也赞成这种的观点,他发现了董事会会议频率与公司规模显著正相关,与以前期间绩效显著负相关,即董事会的行为是被动反映性的,而不是事前反映的措施。

而在有关独立董事的研究方面,学者们一致认为独立董事并没有发挥出应有的作用。于东智、王化成(2003)指出独立董事并没有显著改善当期的财务与绩效,甚至可能发生相反的作用。绩效越差的公司越有可能聘请独立董事。唐清泉和罗党论(2006)通过调查问卷分析出独立董事只具有相对的独立性。

从以上研究表明,董事的选举缺乏合理的董事市场,独立董事才华也没有得到很好的发挥。从一定程度上说明我国上市公司的董事会并未在公司治理中发挥有效作用,存在着一定程度的效率浪费。

3、高管层激励效果不明显。我国高级管理人员的激励问题一直是各方关注的焦点,不同所有制企业之间的绩效差异使人们逐步认识到高管层的核心作用。改进高管层激励机制的可行办法就是通过年薪制、股权奖励等提高高管的合同收入水平,使其努力程度与企业绩效之间的相关性增强。

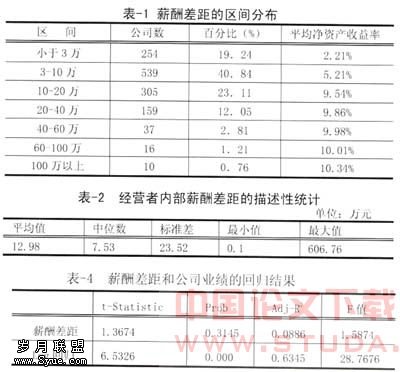

南开大学公司治理研究中心公司治理评价课题组(2004)指出高管层的行政度、薪酬水平、薪酬动态激励等指标对治理绩效正相关。张俊瑞、赵进文、张建(2003)认为高管层报酬与每股收益、国有股控股比例、高管层总体持股比例线性相关。但是也有学者持相反的见解。谌新民、刘善敏(2003)发现经营者持股比例或实行年薪制与经营绩效显著弱相关。魏刚(2000)指出高管层持股没有达到预期的激励效果,它只是一种福利制度安排,“零持股”现象比较普遍,高管层持股与公司绩效并不存在“区间效应”。周业安(2000)认为上市公司的经理受到力量及各种非货币化因素的干扰较多,货币化激励的效果普遍不好。

以上分析可以看出,在关于我国高管层薪酬与公司绩效关系方面,学者们得出了不同结论。但多数学者认为我国上市公司高管人员的“零报酬”、“零持股”现象严重、报酬结构不合理、形式单一。因此,设计有效的“报酬——绩效”契约是迫切需要解决的课题。

4、监事会流于形式。监事会是公司中专门从事监督的机构,负责对董事会和经理的行为进行监督,防止他们损害公司的利益。

谢德仁(2006)研究发现上市公司治理中的监事会监督只是流于形式,并提出应进行中国上市公司治理的创新,取消监事会制度,设立独立于董事会与之平行的符合本原性质的审计委员会,或将监事会改造为符合我们界定的本原性质的审计委员会。南开大学公司治理研究中心公司治理评价课题组(2004)根据中国上市公司治理环境,设置了公司治理状况评价指标体系,实证分析表明监事会治理水平对公司治理绩效并没有显著影响,我国上市公司监事会的结构较为完善,功能并没有得到很好的发挥。民营类上市公司监事会功能的发挥优于国有类上市公司。邵东亚(2003)通过案例研究认为应该逐渐采取以独立董事和董事会的审计委员会为主的监督制衡模式,摒弃低效的监事会制度,并提出机构投资者执行以公司治理为导向的投资策略已经具备一定的可行性。

二、我国上市公司内部治理对策

1、优化股权结构。股权适度集中会提高公司治理水平,我国应该鼓励多样化的机构投资,避免股东会“一股独大”,尤其是应该避免国有股“一股独大”的现象。一方面,可以让国有由一般竞争性领域向战略性领域集中,对于那些处于非国民经济命脉行业的上市公司,可以通过出让国家股、国有法人股或者资产重组等方式,降低国有股权的集中程度。另一方面,应该尝试着法人持股和机构持股,特别是法人交叉持股模式,构造稳定大股东。培育法人股和其他机构投资者市场,充分发挥投资专业化的优势。

2、有效运作董事会。目前,我国上市公司董事会缺乏足够的制衡机制以监督董事履行诚信、勤勉和谨慎义务,我们应该从三方面着手解决。第一,董事会的人员构成要合理和公平。董事会多数成员应该是本公司各类股东的代表,避免由一种类型股东垄断董事会的情况。同时在议事规则上至少代表非控股股东董事,特别是独立董事,在若干关键问题上具有否决权,对于防止控股股东损害其他股东利益十分重要。第二,公司董事会应该专门成立财务委员会和长期战略委员会,或称战略发展委员会。同时,还应该在董事会中设立审计委员会和报酬委员会,扮演独立监督者的角色。第三,独立董事来源应该多样化,并建立独立董事与董事长交流的平台,董事会议题的背景资料也应该及时和全面地向独立董事汇报。第四,建立独立董事协会,发布公认的独立董事执业具体准则、评价体系和考核指标,定期对各上市公司独立董事的职责履行情况进行定性和定量考核。同时,根据对独立董事的考核结果,发放薪酬,奖优罚劣,对于严重失职行为,应建立独立董事市场禁入制度。

3、完善高管层激励机制。我国上市公司的薪酬结构比较单一,不能对董事和高级管理人员起到足够的激励作用。总体上看,上市公司经理的激励机制缺乏动态化,个人收入和公司业绩未建立有效的联系。一方面应该建立具有激励功效的高额年薪制和购买股票期权制,鼓励代理经营者为公司尽职尽责。另一方面应该注重对代理经营者的事业型激励。物质激励方式随着代理经营者收入水平的不断提高而呈效果递减趋势,而非物质激励方式如职务晋升、终生雇佣、名誉称号等的激励作用则越来越明显。因此,对代理经营者实行综合性、事业型的激励,更容易产生长期激励效应。

4、改革监事会。从目前情况而言,应该限制控股股东对监事的提名权,避免监事任免的不当行政干预,提高监事的业务素质和监管水平。例如,可以将原有的通过提名选举职工监事的制度改为公开竞选或由职工代表选举。同时,加强监事会监管,监事如果未尽其职,则应承担一定的行政和民事责任,严重者还应承担刑事责任。从健全公司治理和完善资本市场的长远考虑,应该摒弃低效的监事会制度,采取以独立董事和董事会的审计委员会为主的监督制衡模式。

【】

[1] 杜莹、刘立国:股权结构与公司治理效率:上市公司的实证分析,管理世界,2002,11。

[2] 孔爱国、王淑庆:股权结构对公司业绩的影响——基于中国上市公司的实证分析,复旦学报(社会版),2003,5。

[3] 南开大学公司治理研究中心公司治理评价课题组:中国上市公司治理指数与公司绩效的实证分析——基于中国1149家上市公司的研究,管理世界,2006,3。

[4] 邵东亚:公司治理的机制与绩效——案例分析与制度反思,管理世界,2003,12。

[5] 唐清泉、罗党论:设立独立董事的效果分析——来自中国上市公司独立董事的问卷调查,中国经济,2006,1。

[6] 魏刚:高级管理层激励与上市公司经营绩效,经济研究,2000,3。

[7] 谢德仁:审计委员会制度与中国上市公司治理创新,研究,2006,7。

[8] 徐向艺、王俊韡、巩震:高管人员报酬激励与公司治理绩效研究——一项基于深、沪A股上市公司的实证分析,中国工业经济,2007,2。

[9] 于东智、王化成:独立董事与公司治理:理论、经验与实践,会计研究,2003,8。