跨国公司技术转移对北京产业发展的影响

来源:岁月联盟

时间:2010-06-27

关键词:跨国公司 技术转移 产业发展

跨国公司的技术转移是跨国公司基于其全球化战略而进行的、为其自身利益服务的行为,但在客观上却影响着东道国的产业发展和产业结构调整,进而反过来又影响跨国公司的技术转移策略。北京在改革开放以来,因其特有的首都区位优势和资源和人力资源优势而吸引了大量的跨国公司来京投资,给北京的一些产业如汽车、电子信息、生物医药等带来了重要的影响。

一、跨国公司对北京技术转移的新特点

当前跨国公司对北京技术转移出现了两种趋势,一方面是技术转移力度加大;另一方面是技术控制加强。

(一)技术转移力度加大

1、技术转移步伐加快。

我国加入WTO以后,随着我国市场体制不断完善,知识产权保护的加强,技术转移风险减小,跨国公司技术转移的步伐也随之加快。跨国公司技术转移已经成为我国技术引进的主要力量和渠道。跨国公司在京研发机构的技术贸易也在不断加大,技术合同成交额呈显著增长态势。2001-2006年跨国公司在京研发机构共成交技术合同625项,由2001年的42项增加到2006年的146项,增长2倍多;成交额101.96亿元,由2001年的3.77亿元增加到2006年的43.11亿元,增长10倍多,年平均增长速度达62.80%。

2、转移技术水平有所提高。

外商在京投资初期,由于我国市场——特别是消费品市场供给匮乏,跨国公司只需转移二三流的技术,甚至只转移产业,不转移技术就能取得相当的市场份额,获得可观的利润。随着北京对吸引高新技术的外资政策的变化,以及市场需求的巨大变化,市场竞争加剧,跨国公司要进入高技术产业,仅仅依靠产业转移或者只转移二三流技术已无法满足市场需要。此时,跨国公司不仅要进行技术转移,还必须转移先进技术,否则,就不能在我国市场上立足。据统计,在京投资的世界大型外资中,使用其母公司最先进技术的比重,20世纪90年代中期只有14%,2001年达到了43%,2006年已经接近了70%。例如,外资研发机构在京的研发活动目前主要集中在高科技领域。其中,信息技术领域占81%(电子信息为57%,软件开发24%),生物医药领域占9%,机电一体化领域占5%,其它领域仅占5%。

3、研发活动日趋活跃,研发投入与产出都大幅提高。

20世纪90年代未以来,随着本土化趋势的发展以及我国在全球制造业中分工地位的提高,为了迅速适应当地化要求以及国内激烈的市场竞争,跨国公司掀起了在我国进行研发投资的热潮。外资在京设立研发机构呈现出显著增长的态势。根据北京市科委、市商务局等部门不完全统计,2000-2006年,外资研发机构约以每年35%的速度递增,目前总数已超过350家。其中,世界500强企业设立的研发机构有46家。

据北京市科委的调查,2005年外资研发机构的经费投入、专利成果明显高于北京地区平均水平。跨国公司在京的R&D活动经费为46,2亿元,人均研发经费为35.8万元。研发人员近1.3万人,硕士、博士高学历人员约占50%,家和工程师红占93%。申请专利2,073件,其中发明专利1,464件,约占北京地区发明专利申请总量的20%,平均每百名研发人员申请11项(北京平均为4项)发明专利。

(二)技术控制加强

跨国公司不是慈善机构,来华投资的最终目的是获取利润、占领市场。技术优势是其获得垄断优势和竞争优势的关键,因此,合资、独资、生产、经营、研发等一切环节中,必然会千方百计地保护其技术优势,尽量减少技术外溢。如果跨国公司在东道国投资研究过程中,不能保护其优势,按邓宁的理论,跨国公司宁愿选择出口。因此,跨国公司在技术转移的过程中,必然不断强化技术控制,严防技术外漏。

1、股权控制。

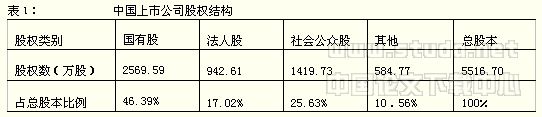

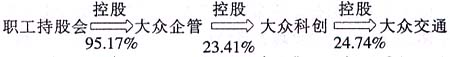

为了控制核心技术,跨国公司往往倾向于采用绝对控股的方式来经营,一般都是在东道国内直接设立独资子公司或者是分支机构,独立经营;即使采取合资或合作的方式,也严格控制新技术的扩散。跨国公司在京投资的情况表明:越是高新技术产业,外资越是要对企业控股;越是技术先进的企业,跨国公司越是倾向于采取独资方式。另外,在合资企业中,部分合资企业的外方通过增资控股等手段,取消中方原有的研发机构,或把中方的相关机构置于附属地位,使中方技术发展受制于外方。据统计,截至目前,在京外资研发机构以合作形式设立的仅占5%,以合资形式设立的占28%,而以独资形式设立的占到67%。摩托罗拉在的100多家研究中心都是独资设立的,IBM、英特尔、朗讯等跨国公司在中国也设立了独资研发机构。

2、专利和知识产权保护。

跨国公司对专利的控制突出表现在两个方面,一是专利的数量,二是专利的结构。近年来,来自跨国公司的专利申请受理数量和授权数量逐年上升,占据国内专利受理和授权的相当大份额。在北京,美、日、德、韩四国在京研发投入最多,无论专利申请量,还是专利授权量均牢牢占据前4名,四国在京公司专利申请占国外申请总数近90%,技术秘密也是跨国公司主要知识产权保护形式。2001-2006年跨国公司在京研发机构成交技术秘密合同388项;成交额87.77亿元,占总数的86.08%。机软件165项;成交额12.63亿元,占12.39%。专利技术7项;成交额0.17亿元,占0.17%。

3、技术转移内部化。

跨国公司的对外直接投资一般都伴随着技术、配方、诀窍、先进技术和其他知识产权等一系列特定资产的转移,而这些特定资产是跨国公司核心竞争力所在。跨国公司在对外投资中,为了保证这些特定资产在转移时其核心竞争力不受损害,对特定资产的转移过程以及使用进行严格的控制,使特定资产的交易、转移和使用内部化,强化优势控制权,以防核心技术的外溢。从在京的跨国公司的研发中心的技术流向看,近九成新技术流向国外公司总部。2001~006年跨国公司在京研发机构输出技术合同成交额中,流向国内技术合同成交额11.91亿元,占总数的11.68%;流向国外技术合同成交额90.05亿元,占总数的88.32%。而且流向国内的技术中,关联交易占54.24%,非关联交易占45.76%。

由此看出,跨国公司通过内部技术转移,有效防止技术扩散。在京研发机构一方面利用北京科技资源和人才优势,付出比发达国家低很多的工资成本,研究开发出先进的技术,直接输送给母公司;另一方面,跨国公司通过提供优厚待遇,从本土企业和研发机构争夺了大批科研技术骨干,使国内的研究力量遭受重大损失。

4、技术转让控制。

理论和经验都表明,技术创新优势是跨国公司最重要的竞争优势,跨国公司不会也不可能将所拥有的一流先进技术直接转让出去,跨国公司在技术转让过程中也明显地体现其技术控制意图。在转让技术的对象上,跨国公司转让的大多是成熟或标准化的技术,还有不少落后甚至是淘汰技术。以汽车为例,近10多年来,通过直接利用外资,中国汽车工业先后引进国外技术300余项,引进车型涉及除中型载货车以外的几乎所有车型。但与国际水平相比,中国汽车技术水平和开发能力仍然很低。中国轿车工业仍然没有形成自己的设计开发能力,国产轿车技术性能比国外落后5-15年,一些轿车品种还是国外十几年前的车型。

二、跨国公司技术转移对北京产业发展的促进作用

我们仅以北京市的重点发展产业——汽车、电子信息和生物医药为例进行说明。

(一)汽车产业

1、扩大了北京汽车工业的规模

北京汽车历经近40年的发展,特别是近5年来,北京、北京戴一克等合资企业建成投产,使北京汽车产业超常规发展,开始形成了较强的生产规模优势。

北京汽车产业过去有过辉煌的,但从1996年开始,北京汽车工业产销和效益开始下滑,1998年,北京市汽车总产量从15万辆骤降为8.48万辆。但是,2000年后,北京汽车工业管理体制发生重大变革,北京市正式授权北京汽车工业集团总公司经营国有资产,改制成立北京汽车工业控股有限公司,北京汽车产业开始走上合资之路。同时,北京市政府把汽车产业作为北京发展现代制造业的突破口,并从发展环境、策略、人才等多方面给予支持。北京汽车工业迅速发展。2003年之后,北京汽车产业取得了显著地发展,其中龙头企业北汽控股销售收入达到287亿元,同比增长158.6%,比全国同期增长率50.9%高出107.7个百分点。“十五”期间,北京汽车产量由年产12万辆增长到60万辆,增长了5倍;年销售收入由100亿元增长到690亿元,也增长了7倍。各种新车不断上市,北京现代轿车有索纳塔、伊兰特、途胜、御翔和雅绅特5个品牌,已成为全国乘用车知名品牌之一。北汽福田有8大品牌;北京奔驰引进奔驰轿车产品;北汽有限公司有许多自主品牌产品。北京汽车工业在高、中、低档,商用车、乘用车及越野车等领域都有被消费者认可的产品。根据北京市汽车行业主体北汽控股公司提出“十一五”发展规划蓝图:到2010年,形成150万辆整车生产能力,当年产销汽车130万辆,实现销售收入1,700亿元。其中整车1,380亿元,零部件200亿元,服务贸易120亿元;实现利润50亿元,出口创汇5亿美元。北京汽车在国内汽车市场的份额达到15%。

2、增强了北京汽车在全国的竞争优势

在市场定位上,引进北京现代后,北京汽车产业在全国具有相当强的竞争优势。北京现代的产品质量、价格和款型都得到了顾客的青睐。其市场定位也非常清晰。从整体上讲,北京汽车工业具体较强的竞争优势。首先,北京汽车产业的三大板块优势,即北汽福田板块、北汽北京吉普板块、北京现代板块,形成了较为完整的产业集群。其次,扩展了巨大的市场潜在容量,尤其是北京现代,增长速度惊人,远远超出国内同行的增长速度。第三,北京本地产品辐射力强,覆盖面大。第四,信息充分,人力资源丰富。北京是全国的政治文化中心,了解产业政策和动向的渠道很多,信息灵通。同时北京汇集众多高校和研究机构,有众多汽车技术精英和管理专家,人才济济。 (二)信息产业

电子信息产业是北京的第一支柱产业,是北京市重点的高新技术产业。电子信息业内涵丰富,包括微电子、光电子、电子元器件、软件、机、通信、、消费电子以及信息服务业等众多行业。

1、确立了北京电子信息业在全国的领先优势。

1999年6月,北京市政府出台《北京市鼓励在京设立科研开发机构的暂行规定》,这是我国第一个专门针对跨国公司R&D机构的地方性规章,并成为跨国公司加大在京R&D投资的一个重要政策因素。2002年9月,北京市政府对其做了全面修改,新规定突出体现了对研发机构的人才引进、土地使用、知识产权保护及研究开发方面给予财政和税收的强力支持。北京市鼓励跨国公司在京设立研发机构的政策出台后,形成了第二次投资高潮,跨国公司纷纷而至,松下、威盛、东芝等也纷纷成立了其在北京的研发中心。世界500强中的许多跨国公司落户北京,如西门子、诺基亚、爱立信、JVC、SONY等。到2004年国外研发机构在北京设立了200多家分支研发机构,其中有60%是关于电子信息领域的。

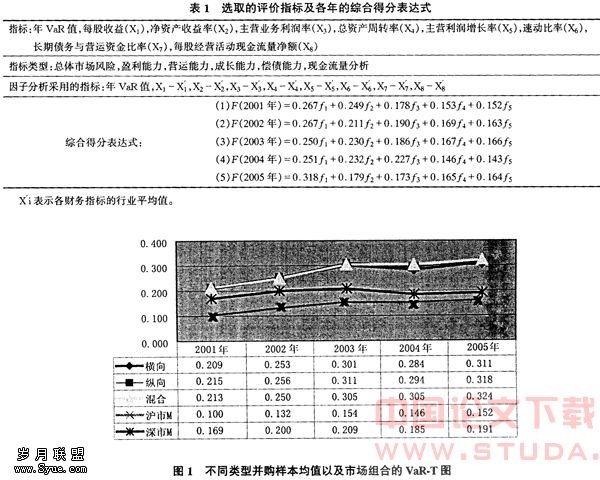

在相关政策的引导支持下,北京市加大电子信息产业结构调整和创新力度,努力开拓国际、国内两个市场,全行业运行质量明显提高,逐渐成为北京工业第一支柱。2006年上半年,北京电子信息产品制造业实现销售收入占全国电子信息产业销售收入的6.2%,居全国第四位。从行业看,部分重点行业在全国处于领先地位。在电子产品方面,北京在手机、电脑、扫描仪、显示器、彩色显像管、软件、程控交换机、数码相机等方面位居全国首位。2004年,北京在全国同行业中的销售收入(含软件)排名位居全国第四,占全国总计的6.5%,工业增加值占全国总计的4.2%。从行业结构上看,通信设备制造业与电子计算机制造业在整个电子信息制造业中占很大比重,达到76.78%,通信设备制造业占全市电子信息产业的比重为48.31%,电子计算机制造业占全市电子信息制造业的比重为28.47%,从,2001年至今,这种比重呈不断上升的态势。集成电路成为新的增长点。“十五”期间集成电路作为具有高附加值的高端产业,迅速成为电子信息产业发展中的亮点。北京正逐步形成集成电路设计、设备与材料制造和封装测试等完整的产业链,其中集成电路设计已成为全国第一。

2、造就了一批民族电子信息。

随着外资企业先进技术和管理经验的外溢效应下和日益激烈的竞争效应下,北京逐渐形成了一批民族高科技企业群体,形成一批拥有自主知识产权和著名品牌、规模效益显著的骨干企业集团。联想、方正、紫光、四通、同方等正成为北京信息产业的重要力量。2005年电子生产企业有10家进入全国“电子百强”。其中京东方科技集团股份有限公司,2004年营业收入451亿元,利润13亿元,位列百强第;联想控股有限公司2004年营业收入222亿元,利润9亿元,位列百强第十一。此外,百强中长城计算机集团公司、清华同方股份有限公司和清华紫光股份有限公司等企业的主导产品分别占国内同类产品市场的40%-70%。北京在计算机、通信、软件领域处于全国领先地位,一些重要产品打入国际市场。

(三)生物医药产业

生物工程和新医药产业是21世纪生命领域重点发展方向,具有广阔的发展前景,近年来,发展速度惊人。北京作为全国生命科学创新中心,生物工程和医药产业已经成为北京科技发展的主攻方向之一,也是首都振兴制造业的主要构成部分。为此,北京市大力优化投资环境,大力吸引跨国医药生产企业来北京投资、设立研发中心。中关村生命科学园是集生命科学研发、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布,风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高科技园区。目前主要的外资企业有美国BioDuro公司投资的保诺科技(北京)有限公司,它主要致力于新药开发和生命科学研发外包服务;德国贺利氏集团公司,主要从事贵金属材料与技术,齿科材料,石英玻璃,工业传感器和特种光源等高新技术领域的家族公司;丹麦临床与基础研究中心,它是一个主要以临床与基础研究为主的研究机构;丹麦的诺和诺德(中国)制药有限公司,它在用于糖尿病的胰岛素开发和生产方面居世界领先地位;日本的宝日医物生物技术(北京)有限公司等。北京经济技术开发区拥有航卫通用、通用华伦、岛津医疗、拜耳药业、第一制药、诺和诺德等26家国际著名制药企业。

跨国医药企业入驻北京,大大提高了北京医药产业的研发能力和市场开发力度。增加了医药产业链的价值,深化了链条分工,服务外包能力提升,形成了有活力的生物医药产业集群,带动了相关产业的发展。以北京经济技术开发区为例,2004年该开发区生物医药产业工业总产值达63.7亿元,总投资达到23.51亿元。2006年上半年销售收入和利润总额已占全市制药工业的40%以上。产业集群还吸引了28家医疗器械生产企业,2006年上半年的销售收入和利润总额约占全市医疗器械工业的80%以上。54家药品和医疗器械生产企业的年生产总值达60多亿元。

三、跨国公司技术转移的对北京产业发展的负面影响

不可否认,跨国公司来京投资,通过竞争效应,人才流动,学习交流,示范效应等,外资企业的技术和管理经验存在一定程度的溢出,对北京产业发展有一定推动作用。但是我们也要看到,在跨国公司严格控制,谨防技术外溢的情况下,我们的学习将不仅更加艰难,没有良好政策的牵引,溢出效应非常小,而且其大规模技术转移还将对产业发展、技术进步产生不利影响。北京高新技术产业在2002-2005年期间发展速度下降,占北京高新技术65%的电子与信息产业在2002年为负增长,尽管原因是多方面的,但是根据分析,其中一条重点的原因是“技术引进型”企业生产下降。根据对北京市中关村246家(占全市高新技术产值比重52.2%)高新技术工业企业统计资料显示,“技术引进型”企业58家,2002年实现工业产值427.5亿元,比上年下降13%“国内成果转化型”企业188家,实现产值180.8亿元,比上年增长27.7%。“技术引进型”企业大部分是三资企业,其产值占中关村高新技术企业的97%,占全市高新技术企业的69%。这不能不引起我们的警惕。

1、学习和吸收跨国公司技术的难度加大。

改革开放初期,吸引外资的主要目的是解决资金问题、引进技术和管理经验。不可否认,在当时我国资金缺乏、管理落后的情况下,对我国的技术进步和产业发展起到了良好的示范作用。但随着外资的大量涌入,学习的边际效益呈递减,跨国公司技术转移对产业发展的促进作用正在减弱。其实,基于对自身利益的保护,跨国公司在进行技术转移的同时,对技术的控制从来没有放松过。过去,我国部分产业早有跨国公司进入,甚至和跨国公司合资多年,我们仍然没有掌握核心技术和关键技术,也没有形成自主创新能力。尽管自从我国加入世界贸易组织以后,跨国公司的技术转移力度加大,但同时外商也通过多种方式加强了对技术的控制,而且这种控制有不断强化的趋势,技术外溢或外漏的可能性越来越小。在由外资引发的国际经济交换中,在外商对技术的严格控制下,我们只有廉价的人力资本参与国际资本循环,而很少或者很难形成技术沉淀,特别是先进技术和核心技术的沉淀。

2、被外资锁定在全球产业链的低端。

近年来,北京生物工程与新医药、电子与信息、光机电一体化、新材料、汽车等制造业发展迅速,已经形成了一定的产业基础。但是与国际其他发达国家相比,制造业在全球产业分工中仍然处于价值链低端,产品附加值低,整体竞争力不强,特别是一些核心技术和关键设备还基本依赖进口,如汽车电子、CPU、集成电路、数控机床等,科技在产业发展中的作用还没有充分体现。

2004年1-6月,北京市电子信息产业增加值率仅为21.58%左右,不仅低于发达国家平均水平约12个百分点,而且还低于制造业平均水平,且近几年呈现不断降低的趋势。这表明,我国的高技术产业不仅目前不具备“高收益”特征,而且收益有下降趋势。如果长期这样下去,很难通过发展高新技术产业来推动北京市产业结构升级和提高经济增长的质量。

事实上,北京的一些高新技术产业缺乏具有自主知识产权的产品,或自主知识产权的产品在国际上不具备竞争力,许多产品生产的关键技术或零部件依赖于进口。有些行业虽然在统计上被认定为高新技术产业,但实际从事的只是一些劳动密集性的加工组装工作,而不是严格意义上的高新技术产业,因此产业收益率偏低。没有关键技术,企业就成为跨国公司的附庸,没有国际竞争力。跨国公司控制下的技术转移,首先为其转变竞争模式提供了条件。跨国公司在竞争中将更多地利用其在知识产权方面的核心优势,品牌许可、专利保护、标准化将成为跨国公司角逐我国市场的新式武器;其次为其占领我国产业高端市场提供了有力的保证。

跨国公司不仅通过扩大市场份额来影响市场,而且越来越重视利用其拥有的先进技术和核心技术占领产业市场制高点,并逐渐控制高端市场,扩大其市场影响力,进一步加强产业控制,形成技术依赖,强化我国在国际产业链中的末端地位。在我国的信息产业表现明显,信息产业也是北京的重要技术产业,但技术依赖明显。虽然我国信息产业取得一系列成就,如研发出了高性能计算机曙光4000A,中国企业提出3G国际标准;“龙芯”CPU、“汉芯”DSP相继自主研发成功,整体提高了我国集成电路的自主研发水平。但在核心技术上,科技含量高的技术密集型产品长期依赖进口,关键性基础技术与应用技术匮乏,企业自主创新能力严重不足。如我国100%的光纤制造设备、80%以上的集成电路芯片制造设备全部依赖进口。国外对中国DVD生产企业征收专利费,其中共涉及到专利3,000多项,高额专利费迫使很多企业终止了出口业务。中国的手机、彩电、计算机、数码相机等高科技产品也都面临同样的问题。外国企业在华申请专利达14万件,是国内企业专利申请量的6.4倍,而且,在光学、无线传输、信息存储、移动通信等高科技领域,外国申请专利比例高达90%以上。

3、将对首都自主研发和本地产业发展产生更大的“挤出”效应。

跨国公司技术转移对本土研发及产业的挤出效应,已有一些相关的研究。王春法(2003)在北京、上海、苏州、东莞4个城市对近400个外商投资企业进行了调研,研究了外商投资带来的大量国外技术如何对当地产业价值链和科技自主创新能力产生影响。他认为,外商投资带来的大量国外技术,实际上对本地原有科技产生了一种“挤出”效应。跨国公司的技术转移将进一步增强其利用技术优势开拓和扩大在我国市场的份额的能力,更多地蚕食本土企业的市场份额。我国饮料行业8大饮料公司已有7家被可口可乐、百事可乐收编;轮胎橡胶的多家大企业被外资收购并形成垄断;当年著名的活力28、熊猫洗衣粉、扬子冰箱、红梅音响、北冰洋汽水已被外资并购消灭。随着越来越多的行业骨干企业被跨国公司吞并,我国多年艰苦创业形成的制造能力、研发队伍和熟练技工队伍被打散,再难恢复。这将对行业自主创新能力造成难以挽回的影响,同时也削弱了政府贯彻产业政策的能力。国家许多行业排头兵企业是国家组织新产品开发的牵头单位,也是贯彻产业技术进步政策的基础,被外资并购后,行业联合研发就失去了依托。此外,跨国公司企业及其研发机构利用高薪和灵活的用人机制,将进一步挖走本土企业和科研机构的许多优秀技术人才,造成本土企业和研究机构的优秀人才大量流失,使本来就困难重重的企业技术研究陷入困境。据有关资料,国有企业流出的软件人员有44.7%流向了外商独资企业或合资企业。

4、威胁产业安全。

近年来,跨国企业在华医药领域的投资不断扩大,辉瑞、默克、罗氏、葛兰素、诺华、拜耳等全球前20大制药企业均已在华投资设厂。有关数据表明,我国的合资和外资制药企业约占到我国制药企业总数的30%左右。近年来外资医药企业对我国民族医药产业冲击严重,外资的市场控制率、股权控制率、技术控制率不断提升。在我国生产的800多种西药中,超过97%为仿制药,几乎所有先进的制药技术都来自国外,新药市场基本为外资公司控制,整个行业的对外技术依存度非常高。在大城市中,外资药和进口药已占据60%~65%的市场份额,医疗器械市场中80%左右的份额为“洋品牌”占有;有些品种的市场几乎被外资产品垄断,如礼来公司占据了我国胰岛素市场99%的份额。不仅如此,跨国企业纷纷以合资、并购等多种形式收购国内企业。他们的主要手段有:并购国内大型企业以在非专利药生产上获取规模效益,降低成本;并购国内分销领域的龙头企业,以扩大在华营销网络;为利用我国丰富的疾病资源,降低临床试验成本,并购研发能力突出的新兴企业,以抢占生物制药研发先机等。医药这个关乎国民生命健康的产业正在被外资所控制,产业安全受到威胁。

四、简单的评论与对策建议

对北京的产业发展来说,跨国公司来京投资如同一把双刃剑,既有促进作用,也有面临挑战的风险。充分认识到风险在现阶段更重要。在改革开放初期,我们缺资金,缺技术,存在严重的外资饥渴症,因此我们给他们以超国民待遇、巨大的优惠以吸引他们。在初期,外资的溢出效应较大,的确给产业发展带来了一定的促进作用。但是发展到今天,情况已经发生了变化。我们期望的以市场换技术、换资金没有如预期那么美好,相反造成了不公平的竞争环境,给国内民族企业以毁灭性的打击,市场丧失殆尽。因此政策制定上就需要修正原来的引资政策,要把政策调整到扩大外资企业的溢出效应,减少外资企业对产业安全的威胁方面来,而不是追求外资的数量;调整到减少对外资的依赖,加强自主研发创新上来。

1、必须走自主创新之路。

先进的技术是企业竞争优势的核心,跨国公司是不可能转让自己的先进技术的。因此,培育竞争优势的核心是自主创新,核心竞争优势是买不来的。目前跨国公司的新技术一般是先在本国内使用,三年后再在国外独资企业使用,四至五年后再在国外合资企业使用。我国的汽车产业核心技术掌握在国外跨国公司的手中,开发设计、制造技术极大地依赖于外方,汽车企业的自我能力严重缺乏。如果没有创新,我国的汽车产业就永远不具备竞争优势,永远只能作为国际汽车产业的附庸。

2、正确处理自主开发与引进外企的关系。

在经济全球化、资源国际化、区域经济一体化的新经济时代,要发展北京的高新技术产业,就必须积极稳妥地参与国际竞争,必须充分利用国内国际两种资源,进行合资,引进跨国公司的先进技术是必须的。但是,必须要把握好“自主开发”与引进外企的“度”。为了在产业层面上把握好这个“度”,有关产业管理部门要加强政府各项政策的协调,包括外资政策、产业政策、技术政策、竞争政策等经济政策的协调,使在对外开放中,保护中资的利益,实现产业的可持续发展;完善制度建设,确立企业在产业技术进步中的重要作用,以有效的激励机制鼓励本土企业迅速建立技术能力。

我们要充分认识到,外资来京的目的不是为了输送技术,而是为了抢占市场,获取利润,技术不会自动外溢出来。因此在制定外资政策时,要适时转变引导方向,转变过去那种为引资而引资的战略。当前的吸引外资的政策应以增强技术溢出为目的,减少外资企业对本土产业的控制,强化对合资企业技术研发的相关环节的政策规定,避免合资企业对中方的技术封锁。

3、培育公平竞争环境,在“竞争”中促进技术外溢。

在合资合作中要通过与跨国企业的竞争而达到产业技术进步的目标,有了足够强的公平的竞争环境,外资企业为保持在国内外市场的竞争力会引进相对先进的技术,从而形成有利于我国技术发展的博弈局面。要以竞争换技术,既要努力培育国内有竞争力的对手,形成内资企业对跨国企业的竞争压力,同时也要形成跨国公司之间相互竞争的格局。此外,对中资企业来说,只有旗鼓相当的竞争,才能保护合作的稳定性。

4、加强知识产权保护。

要加快知识产权保护,切实维护新企业和创新者的权益。鼓励企业努力掌握关键技术和主导产品的自主知识产权,积极参与制定国际标准。支持企业通过再创新形成“以我为主”的技术标准。加大保护知识产权的执法力度,对于掌握自主知识产权的重大关键技术,在专利申请、标准制定、国际贸易等方面给予必要的政策支持。坚决打击各种危害市场竞争的垄断行为,加大规范和整顿市场经济秩序的工作力度,逐步形成通过公平竞争激励企业加快自主创新的良好市场环境。