浅谈《数据库基础与应用》教学方法

摘 要 《数据库基础与应用》是高校机应用专业的一门必修课,本文重点阐述了该课程的理论教学与实际数据库操作,提出一些新的教学方法、教学手段和具体实施策略,利用教学技术,提高教学质量和教学效率,培养学生的软件开发和维护能力。

关键词 数据库; 教学; 方法

1 引言

《数据库基础与应用》是计算机专业的基础课程之一,它主要对数据库的基本概念、基本原理、具体操作及有关应用做出介绍。随着数据库技术的不断和更新,该门课程的理论教学方法和手段也应随之而改变。例如,建立一个满足各部门信息处理要求的行之有效的信息系统已经成为一个或组织生存和发展的重要条件。因此,作为信息系统核心和基础的数据库技术得到越来越广泛的应用,数据库技术应用实现的需求迅速发展。但如何使得教学里的基础知识,基本技能与现代数据库技术相结合,是教学的重要任务和基本要求。

2 明确课程特点与教学重要性

此课程是一门综合性课程,有较明显的特点。1)课程内容庞杂,涉及面广。内容包括数据库基本概念、理论、关系运算、关系规范化基础、结构化查询语言SQL、数据库应用系统设计、SQL Server数据库管理系统概述和SQL Server数据库简单应用等。2)就数据库基础而言,只知道理论的知识还远远不够,还要学会数据库系统的概念设计和逻辑设计,并转换为具体的数据模式及掌握数据库的实际操作,为后续的一些课程如VB、ASP等课程的学习打下扎实的基础。只有明确这门课的性质、任务,才能在教学过程中始终不偏离方向,制定严密的教学大纲,编写上机实验指导教材(针对应用)等等,使整个教学始终围绕这一中心服务。

3 重视基础理论与实际应用相结合

3.1 注重理论知识与实际操作相结合

《数据库基础与应用》的理论并不是空洞、抽象的理论,它的许多实现技术来自于实际需要,并通过研究和不断完善获得。《数据库基础与应用》中的概念应该在实际数据库中得到体现,因此,教学中要把数据库的基本概念、原理、和实现技术与数据库实例相结合,通过分析实例数据库来加深对原理的理解。学生在学习此门课程之前,对数据库的知识几乎是空白,所以对于每一节课的内容,教师要领悟其知识点,熟悉本次课与前面学习过的内容有哪些联系,与后面的章节有哪些联系等。如在讲到数据库三级模式时,对外模式、模式和内模式的概念以及二级映射的概念问题,刚开始学习的时候学生会感到非常抽象,但学到后面SQL数据库的建立,表的创建及视图的使用时,再让学生体会数据库三级模式的内容,学生们就会感到豁然开朗。这样,既掌握了理论知识,又巩固了数据库知识的要点,可谓一举两得。

3.2 实验课是数据库教学的重要环节

《数据库基础与应用》除了可以在理论教学中借助实际的数据库实例解释外,还必须通过实验的手段来实现。从教学角度来讲,理论的知识要在具体的实践(上机操作)中检验后才能使学生真正理解和掌握。为此,整个教学环节中贯穿了关系型数据库SQL Server的应用。通过上机,完善了对数据库中DDL、DML、DCL的了解和掌握。1)考虑到学生以前上机的系统基本上为单机版,对于SQL Server的安装最好采用版,让学生通过对SQl Server的使用,明确什么是C/S结构,扩大其知识面。2)要做好辅导工作,学生上机时,教师应随时注意同学的上机过程和情况,并及时给予指导,但并不是包办学生提出的所有问题,一些内容可以只给学生一些提示,适量鼓励有能力的学生超前发展。上机结束要按规定完成实验报告,老师认真批阅,并把出现的问题及时反馈给学生,这样有助于提高学生解决问题的能力。

4 注重改进教学方法和教学手段

从现今形势和未来的发展来看,传统的教学方法和手段已经适应不了数据库技术的新发展和新应用。因此,对于《数据库基础与应用》这门课程的教学改革已势在必行。

4.1 教学方法的改革

在教学方法上:首先,实行以学生个别学习为主,教师辅导为辅的教学模式。改变以往纯粹老师讲解,学生被动接受的方式。分组学习,分组讨论,充分调动学生的学习积极性,开发个人潜能。其次,该课程理论性和实践性均强,要求学生勤学多练,除掌握SQL语言对数据库的管理操纵外,还应根据学生的实际情况,具体介绍一类数据库开发技术,增加上机实验时数和加大程序验收力度。通过课题练习,培养学生的软件开发能力和相互协作的精神,比如《学生成绩管理系统》、《工资管理系统》等数据库管理软件的设计和开发。最后,将课程学习与毕业设计相结合。在课程学习的同时,要求学生在教师的指导下自学一种重要的数据库系统的应用技术(如SQL Server,Oracle等),掌握相关知识,熟悉数据库设计方法,并能在教师的指导下完成毕业设计工作。只有在具体技术的应用中,才能真正深入地理解《数据库基础与应用》里的相关知识和内容,也才真正达到了学以致用的目的。

在教学过程中,教师应转变观念,走出传统教学模式的束缚,积极探索化的教学方法和手段。随着面向对象技术的产生和、传统的黑板教学方式,已完全不能满足教学的需要。采用机教学辅助软件CAI通过计算机形象地、动态地模拟教学中所讨论的许多抽象概念和看不见的过程,达到帮助学习者理解和掌握基本知识与基本概念的目的。这对于提高教学质量,增强教学效果,提高学生的学习兴趣都大有裨益。

5 走近学生,注重课堂教学互动性

教与学,本身是一个互动的过程。教师应该经常了解学生在学习中碰到的困难,并及时反馈到教学中。如在教学中了解到学生对码的判断及对关系规范化理论中第一范式、第二范式、第三范式……的判断感到非常头痛,针对这一问题,除了要求学生掌握各个范式的基本特点外,重要的是把书本上的知识转化为自己的知识,通过知识点的贯通,及时把这个问题转变为较简单的属性之间的联系,再配以适量的练习,让学生举一反三,灵活变通,大多数学生终于攻克了此难题,同时增加了学生学好数据库这门课的信心,激发了同学们学习的兴趣。

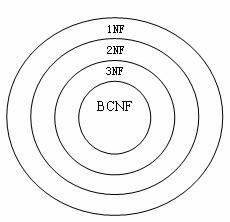

针对关系规范化这一概念比较难,首先给出每个范式的定义,画出各种范式之间的关系图(如图1所示)。

1NF:非主属性函数依赖于码

2NF:非主属性完全函数依赖于码

3NF:非主属性既不部分依赖于码也不传递依赖于码

BCNF:所有属性都不部分依赖或传递依赖于码,所有决定属性集都包含码

然后结合例子依次详细阐述,当讲到第三范式的时候,给出这样一个关系模式:Student(学号,姓名, 年龄, 所在学院, 学院地点, 学院电话),主关键字为"学号",因为存在如下决定关系:学号→姓名, 年龄, 所在学院, 学院地点, 学院电话。很明显,这个数据库是符合2NF的,因为它的所有非主属性都完全函数依赖于码,但是不符合3NF,因为存在如下决定关系:学号→所在学院→学院地点, 学院电话。即存在非主属性"学院地点"、"学院电话"对主关键字"学号"的传递函数依赖。这样会存在数据冗余、更新异常、插入异常和删除异常的情况。如果把关系模式分解为:学生表(学号, 姓名, 年龄, 所在学院)和学院表(学院, 地点, 电话),这样的数据库表就符合第三范式,消除了数据冗余和操作异常。

另外,学生作为接受知识的对象,其可塑性很大。上课时,老师应尽量避免唱“独脚戏”,要注意与学生的互动,适时地提出问题,积极调动学生的思维,让学生参与到课程中来。平等式的、互动式的教学比一言堂、满堂灌输式的教学方式更加受学生的欢迎。

总之,在计算机技术和信息处理技术日新月异的今天,对于本课程的教学和数据库技术的发展和应用,已远远不止于此。除了因人而异、因材施教以外,更要博览群书、拓宽视野,努力寻求新的切入点,使理论教学和实际应用更好更紧密的结合起来,培养出更多适应信息化社会的实用型和复合型人才。

[1]萨师煊, 王 珊. 数据库系统概论[M ]. 第3版, 北京: 高等出版社, 2000

[2]李 红. 数据库原理及应用[M ]. 北京: 高等教育出版社, 2003

[3]王 珊, 李 红. 数据库系统原理教程[M ]. 北京: 清华大学出版社, 1998