对英语教学中提高困难生听课效率问题的认识与实践

内容提要

l 困难生形成绝大多数和我们的教师教学方法有关。如何提高困难生的听课效率值得我们每一个有志于教学改革的青年教师为之探索与实践。

l 学生的学习兴趣、学习习惯、智力和学习环境是学习成败的主要因素。在“托底”的初级中学中,唯有改善教师的教育教学环境才是一条比较可行的道路。

l 建构主义认为:在实际或接近实际的情境下进行学习,可以有效地激发学生学习到的新知识。这就意味着教师在教学过程中,要有全新的以“学”为中心的教学设计。

l “关注困难学生、创设学习环境、提高听课效率”的英语教学实践,有助于促成每一个学生的语言素质、文化素质的提升;关注学习过程,有助于困难生学习潜能的开发。

l 树立信心,克服偏见;分层要求,循序渐进;关注过程,评价是对待学习困难生的总体要求。改善困难生观察力缺乏、注意力涣散、记忆力薄弱、思维力狭窄、想象力单调等诸多的弱点是提高听课效率的有效手段。

l 学习困难生听课效率的高低取决于教师自身的教育教学素质高低。我们的教师若善于成为困难生强项的发现者,达成或实现困难生学习成绩的提升还是有希望的。

以学生为本,关爱每一个学生是“二期课改”的一个重要的指导思想。但我们同样也不可否认的是,在初级中学中还存在着相当数量的学习困难学生。学习困难生的形成原因固然是多方面的,可从困难生形成的类型看,又绝大多数和我们的教师教学方法有关。在全面开展素质教育的今天,如何改善我们教师的教育教学方法,如何提高困难学生的听课效率更值得我们每一个有志于教育教学改革的青年教师为之探索与实践。

素质教育和“应试教育”是两种截然不同的教育教学思想。“应试教育”的教学目的是为了升学,其核心是淘汰式的片面的教育。而素质教育则切实反映出基础教育的本质,即教育要面向全体学生,充分学生个性,使学生在德、智、体、美、劳等方面获得全面发展。英语作为基础教育阶段的基础学科,它同样也要承担“提高中华民族的思想道德素质、文化科学素质和身体心理素质”的任务。但是,长期以来,我国的中学英语教学同其它学科一样受着“应试教育”的影响,教学目标、教学方法、教学内容等都是围绕着少数优秀的学生而展开的。在这样“高”、“精”、“尖”的教学氛围里,困难学生的形成也就不足为奇了;而少数的所谓的优秀学生也更多地存在着“听不懂,说不好,读不快,写不出”的问题。

苏霍姆林斯基曾说过:“教育教学的全部奥秘就在于如何爱护学生。如果你讨厌学生,那么你的教育还没有开始也就结束了。”爱护学生,不仅仅是指爱护学习比较优秀的,更重要的是要爱护学习有困难的、跟不上整个集体教学进度的学生。正像罗马大厦不是一天就造成的一样,学习困难生的形成也不是一天、一月、一年里形成的。在我们初级中学中,教师的任务不仅要向每一个学生传授新的知识,更要花更多的精力去弥补那些学习有困难学生的旧知识,去“修缮”他们经年累月所积累下来的心灵创伤。

在笔者所教学的8年教育实践中分析发现,初级中学中英语学习困难生的成因主要有以下五种:

1. 认为自身智力差,无学习英语的天赋,干脆完全放弃的。

2. 学习兴趣不能持之以恒,英语成绩上不去,产生了严重的学习焦虑情绪,以致对学习英语产生“反感”和“厌倦”的。

3. 在学习过程中知识链脱节,问题堆积增多,知识漏洞无法弥补,积重难返的。

4. 虽有学好英语的愿望,但在语言实践中缺少克服困难的意志和毅力的。

5. 教师教学方法有误,学生成绩差,采取简单的放任或粗暴的训斥,使学生学习英语形成心理障碍的。

以上五种成因,前四项是属于学生自身的心理素质,最后一项是属于教师的教学方法。从比例看,虽然是学生因素多于教师因素,但笔者认为归根结底还是我们教师的问题。

众所周知,学生的学习兴趣、学习习惯、智力和学习环境是学习英语成败的主要因素。而在我们这类“托底”的初级中学中,学生的学习兴趣、学习习惯、智力等因素要加以改善,其难度是可想而知的。唯有学生的学习环境(或者说是教师的教育教学环境)的改善才是一条比较可行的道路。

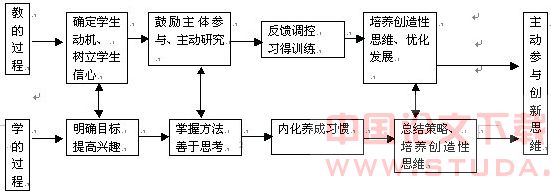

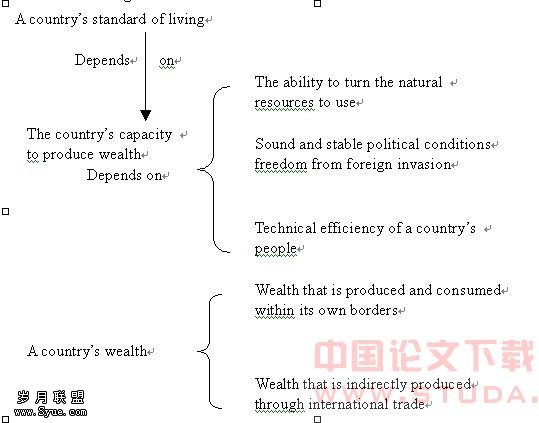

建构主义认为,学习总是与一定的社会文化背景即“情境”相联系的,在实际情境下或通过多媒体创设的接近实际的情境下进行学习,可以有效地激发学生的联想,唤醒学生长期记忆中有关的知识、经验或表象,从而使学习者能利用自己原有认知结构中的有关知识与经验去同化当前学习到的新知识,赋予新知识以某种意义。建构主义学习理论和建构主义学习环境强调以学生为中心,不仅要求学生由外部刺激的被动接受者和知识的灌输对象转变为信息加工的主体、知识意义的主动建构者;而且要求教师要由知识的传授者、灌输者转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者。这就意味着教师应当在教学过程中要彻底摒弃以教师为中心、单纯强调知识传授、把学生当作知识灌输对象的传统教学模式,形成以“学”为中心的教学设计(Instructional Design,简称ID)。

当然,全新的ID离不开传统的归类分析、层级分析、信息加工分析和ISM分析(解释结构模型)等教学方法。在传统的ID基础上,新的ID更注重对教学过程中的情景设计。情境创设一般分两种情况:一是学科内容有严谨结构的,如数学、物理、化学等理科内容,则要求创设有丰富资源的学习环境,其中应包含许多不同情境的应用实例和有关的信息资料、以便学习者根据自己的兴趣、爱好去主动发现、主动探索;另一是学科内容不具有严谨结构的,如语文、外语、历史等文科内容则要求创设接近真实情境的学习环境,在该环境下应能仿真实际情境,从而激发学习者参与交互式学习的积极性,在交互过程中去完成问题的理解、知识的应用和意义的建构。这两种教学环境的设计均离不开“help”系统,以便为学习者在学习过程中随时提供咨询与帮助。而这个“help” 系统在课堂中的表现便是教师。

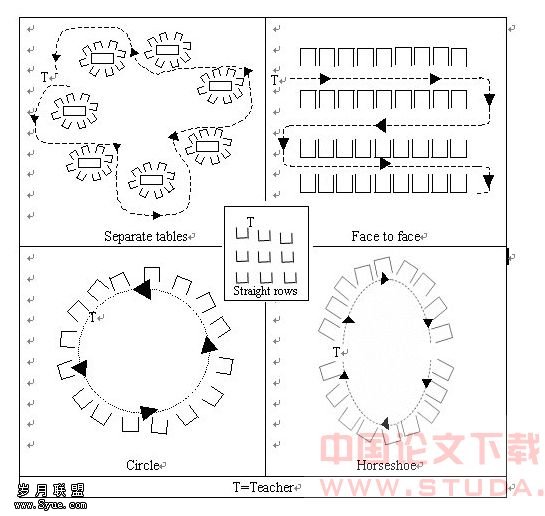

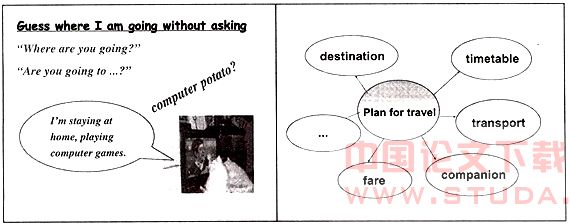

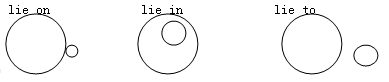

在初级中学的英语课堂教学中,教师的“help”系统的作用尚不是十分的明显。面对一个教学班级近半数的学习困难学生,教师对教学环境的创设作用非常重要。作为一门非母语的语言学科,学习环境选择和营造是师生教学交流中的一个重要方式。我国学生在教学中最缺乏的是英语语言环境。其一方面是课堂上并非真实交际,只是一种交际演习,或称为准交际,学生交流的要求并不迫切;另一方面是教师和学生能用母语交流,因此用外语交流的心情也不迫切。1972年,威尔金斯(D.A.Wilking)在《语法大纲·情景大纲和意念大纲》一文中认为:为了使学生能在各个交际场合最有效地进行言语交际,要对各个具体的交际情景进行分析,这样才能决定什么是学生最需要学的最恰当的语言形式,才能提出学生各种场合进行交际的最起码要求。要营造一种情景,一种氛围,一种让学生很容易进入角色的环境条件。这一点正是我们在过去的教学中所缺乏的。

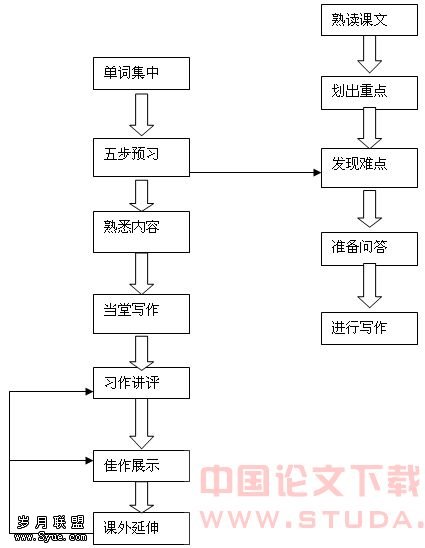

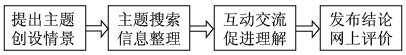

以教材为中心,以教师为中心,以为中心,不考虑学生的实际学习能力,用一根尺评判每一个学生,是促成更多困难生产生的关键,也是造成课堂教学效率下降的主要原因。在近两年的教学实践中,笔者围绕着学校的“分层递进、重心下移”的教育教学改革目标,有意在教学班中尝试“关注困难学生、创设学习环境、提高听课效率”的英语教学实践,取得了一定的教学效果。笔者的具体做法是:

一、 努力在课堂教学中创设良好的非母语的学习环境,积极促成每一个学生的语言素质的提升。

语言素质包括语言基础知识、听说读写的基本技能和初步运用英语进行交际的能力。但从语言教学的目的来看,提升学生初步运用英语进行交际的能力应当是中学英语教学的最终目的。交际能力包括两个方面,即语言能力(linguistic competence)和语用能力(pragmatic competence)。语言能力主要指掌握语音、词汇、语法规则体系,能辨别和造出合乎语法的句子,它强调使用语言的准确性。语用能力包括社会语言能力、即席表达能力和话语能力,它强调使用语言的流利性和得体性。

以前,我们对中学英语教学的目的理解不够全面,教学实践也有偏差,教学中只满足于学生对语言形式的理解和操练,忽视对语言意义的掌握和运用。其实语言知识只是语言的构成规则,在使用语言时,除要遵循语言的构成规则外,还应遵循语言的使用规则,即交际能力是语言的构成规则和语言的使用规则在一定情景中的具体运用。在教学实践中,笔者大胆在课前的5分钟,让学生围绕社会、学校、班级中发生的一些事件,进行“free talking”。针对学习困难生基础差、底子薄的特点,允许他们大胆启用“help”系统,由教师代为问答,学生再模拟重复。八年级第二学期英语教材中有一篇《A Bank Robber》的课文,笔者在过去的教学中发现不少困难生,特别是男生表现出极大的兴趣。于是在新一轮的教学中,就创设了让学生表演小品的ID,如此,课堂效率明显提高。困难生在前期自学、反复操练、心情开朗的条件下,较好地掌握了本课的教学重点,学习兴趣也得到了提升。

二、 努力在课堂教学中扩大教学的知识面,积极促成每一个学生的文化素质提升。

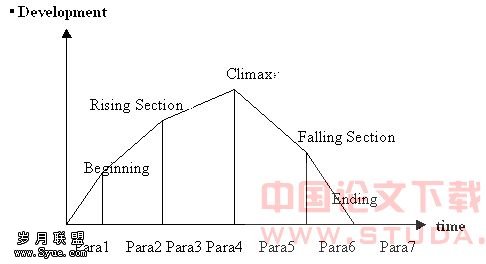

语言是文化的载体。一种语言中储存了一个民族的社会生活经验,反映了该民族文化的基本特征。因此,语言、语言学习和语言运用都不可能脱离文化而单独存在。如果一个人只学语言不学文化,那么他很难学好该语言。关于文化内容有人用大写的文化(Culture)和小写的文化(culture)来表示。大写的文化指一个民族的、、军事、、地理等;小写的文化指一个民族的生活习俗、宗教信仰、价值观念、禁忌幽默、风土人情等。而这点又恰恰是九年制英语教材编写中所缺乏的。笔者在教学八年级第二学期第13课课文《Great Friends》时,便对教材中Bill和Jack的故事重新进行了改写,运用多媒体的教学手段,将故事的历程、不同的事态下Bill和Jack的言语举动逐一演放,并让学生完成下列表格:

key word Jack Bill

When

Who

Where

what

学生在回答完成表格时,笔者尽量要求学生用英语思维的习惯,直接用英语理解英语。必要时使用汉语,进行适当的汉英对比也不宜过多。当遇到“How nice is it”一句时,则扩展了欧美语系民族的生活习俗知识,向学生解释这是双重语义,不仅是对某一事物的赞美,更是对对方友善态度的一种肯定,使学生,特别是学习困难生感到学习英语已不是单纯在为了,而是在了解一个陌生的世界。这样,他们对学习的恐惧心理就得到了释放,学习的自信心与兴趣便得到了良性的循环。

三、 关注学习的过程,积极促成困难生的学习潜能的开发。

教师眼里的学习困难生之所以有这么多的缺点和不足,是由于教师习惯用一个标准去衡量,如衡量学生的发展,只有分数做标准;衡量学生的学习方式是否正确,只用上课是否乖乖地听课、是否遵守课堂纪律作为惟一标准;衡量学生是否聪明,只用反应速度的快慢作为衡量标准。而事实上,衡量不能单单只有学习成绩一个标准,还有学习态度、学习情感、学习习惯以及学生的价值观等等。衡量学生学习方式的好坏也不能用是否遵守课堂纪律作为惟一的标准,对一些学生来说,坐下来静静地听教师讲课是比较适宜的方式,而对另外一些学生来说,也许通过争论或者讨论来学习更有效。对一些学生来说,他们希望动手操作、动手实验来获取知识,还有一些学生希望通过身体的运动来学习。当然,我们更多的是发现在绝大多数的学习困难生身上,存在着观察力缺乏、注意力涣散、记忆力薄弱、思维力狭窄、想象力单调等诸多的弱点。那么,我们应该怎样对待学习困难生的这些特点呢?

树立信心,克服偏见;分层要求,循序渐进;关注过程,评价是对待学习困难生的总体要求。我们的教师要摒弃传统教学中“唯智力论”的不合理的观点,要相信每一个学生都有其专长;对待不同的学生要采取不同的教学策略,“因材施教”,决不能不顾教学实际,不考虑学生在学习上的个体差异,按同一标准去要求学生,以牺牲学生的学习兴趣和积极性来提高教学成绩;要注重对学生在学习过程中的学习习惯、学习方法等非智力因素的要求,而非以教学的短期目标是否达成作为评判学生学习优劣的依据。对困难学生而言,在英语的课堂教学中,更要注重以下五种能力的开发:

(一)观察力

英语学习主要靠模仿,模仿的前提是观察。在课堂上,教师是第一模仿对象,即第一观察对象。比如,在口语教学中,学生认真观察教师的发音和发音时的口型,并认真模仿教师说英语时的语音、语调、表情和动作,从这个意义上讲,教师作为榜样的作用很重要。为了促成困难学生的观察力提高,教师在教学中还应做到以下三点:

1. 在教学生词时应尽量使用实物、图片、电化教学设备等,使困难学生在观察的基础上直接理解和记忆词义;

2. 在教学句型结构时,首先让困难学生观察例句,自己发现英语结构的内在联系以及英汉结构之间的差异;

3. 在课文教学中,可采用汉化Top-down阅读理解方式,即用汉语先语篇理解,后句子理解,最后单词和短语理解。这就意味着将传统Bottom-up教学方法由教师方转向了学生方,让学生通过自身观察,试图通过语境进行猜测和理解,并发现新的语言现象和生词。

(二)注意力

乌申斯基在谈到注意力的作用时说:“注意是一扇门,一切来自外部世界的刚刚进入人的心灵的东西都要从它那里通过。”注意力不仅对丰富语言知识、训练技能有意义,而且对发展个性也有意义。在英语学习中,困难学生往往不能把注意力集中到不清楚、不理解或枯燥乏味的内容和形式上来,他们会迅速地被其它事物所吸引,从而转移注意力。即使一项富有趣味的活动,如果进行得时间长了,学生也会感到疲倦,注意力也会分散。因此,教师要善于利用游戏、比赛等形式来激发学生的学习兴趣;利用性语言、戏剧化表演、富有悬念的提问等来培养学生的注意力。

(三)记忆力

记忆是人们对经验反映的心理过程,它包括识记、保持、再现和回忆。识记的方法很重要,它直接影响着遗忘的过程。通过无意义识记(即死记硬背)得来的东西容易忘掉,而通过理解识记得来的东西则能保持长久。由此可见,影响识记的一个关键因素就是理解。因此,在课堂教学中,教师要根据困难学生识记的特点来安排教学活动。比如,在教学生词和语法时,多用直观教学手段,加强学生的形象记忆;在呈现新的语言现象时,利用学生熟悉的知识,以旧代新,新旧对比,促进学生的对比记忆;把相关的教学内容集中呈现,如集中识词,培养学生的联想记忆。

记忆的过程就是同遗忘进行斗争的过程。困难学生的遗忘过程要较一般的学生更快。因此,为了保持记忆,必须不断地进行复习与巩固。研究表明:一般学生遗忘的速度是先快后慢,若在学习之后一周内内不及时复习,就会遗忘40—70%的内容;困难学生若不在一天之内及时复习,遗忘的内容则接近百分之百。因此,教师在课堂教学过程中,要适时安排3—4次的及时复习,以帮助困难学生进行有效的记忆。但更重要的是,教师要鼓励学生将所学的知识融入到自己的生活感悟中去;因为凡是纳入个人生活之中,并对人始终具有意义的内容是不大容易遗忘的,而且通过熟练运用,最终会使其成为自己语言机制的一部分。

(四)思维力

思维是在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认知活动,是认知结构中的核心成分。对于中学生,思维能力虽已趋向成熟,但困难生的抽象思维能力仍过多地依赖直观动作思维和直观形象思维。因此教学多用直观手段,以促成困难学生直接用英语思维的习惯。如六年级第一学期第八课课文《The apple are for your grandma》中“there be”句型对困难生来说就是学习上的难点。这个难点主要表现在:“there be”、“have be”分别表示汉语中的存在的“有”和所有的“有”;“be”动词取决于后面的名词。如此抽象的思维笔者在教学实践中设计成具象的实物,将文具、水果等放进一个事先准备好的书包里,让困难生来“竞猜”,通过教师的提问:“What’s in the bag?”,学生回答:

——Is there a pear in the bag?

——Yes, there is a pear in the bag.

学生“竞猜”正确,教师则把水果作为奖励给学生。对低年级学生而言,这样的ID,不仅能提升他们对英语学习的兴趣,对困难学生来说,则是在快乐的游戏中,通过直观动作思维和直观形象思维,掌握并理解了“there be”句型的特点。

(五)想像力

想像是人的创造活动的一个必要因素。积极想像是改造周围事物的创造活动的条件。创造想像常常表现为幻想,是一切发明创造的前提。促成每一个学生的想像力不仅是学生个性发展的需要,也是每一个教师神圣的天职。

想象力单调是困难学生最大的特点。课堂中困难学生不着边际,毫无逻辑的想象常常被一些教师认为是学生故意捣乱而横加干涉。其实,我们的教师若能换一个角度来思考,在鼓励困难生大胆想像,保护他们想像的积极性前提下,发现他们想象的合理内核,努力帮助印证或实现他们想像的结果,那就能起到事半功倍的效果。例如,学习一段对话时,让学生想像对话发生的情景,并通过想像表演对话。在读一篇课文之前,让学生根据课文标题展开想像,预测作者所写的内容,以及作者所使用的语言。另外,对文章所涉及的一些悬而未决的问题,让学生通过想像和讨论,找出一些可能性的解决办法。在学完课文之后,让学生表演课文内容,大胆设想和模拟课文故事发生的背景、经过、人物的性格、情感以及故事的前因后果等等。

总之,学习困难生听课效率的高低取决于教师自身的教学素质高低。世上没有教不好的学生,只有不会教的老师。这句话也许有些偏颇,但事实上,我们的教师只要善于成为困难生强项的发现者,采用科学的、适应困难生学习的有效方法,充分激发困难生的学习动机,要达成或实现困难生学习成绩的提升还是有希望的。

乌美娜《教学设计》高等教育出版社,1994.10。

叶澜主编《新编教育学教程》华东师范大学出版社,1991.8.

班华主编《中学教育学》,人民教育出版社1994年版。

戚长福等译《年龄和教育心》,人民教育出版社1988年版。

施良方著《学习论》,人民教育出版社1996年版。