重视文化差异研究,寻求英汉互译方法

摘要:文化具有独特的代写民族特点,是不同民族在特殊地理环境里的独特创造。就文化与语言的关系而言,二者既有密切联系,又互有区别。教学应努力从英语文化与汉语文化的差异中寻求到英汉互译的方法,从而使学生做到在英汉互译中尽量忠实于原文化。

关键词:文化差异;英汉互译;求同存异

学习外语的目的是为了进行不同国家间的语言交流。

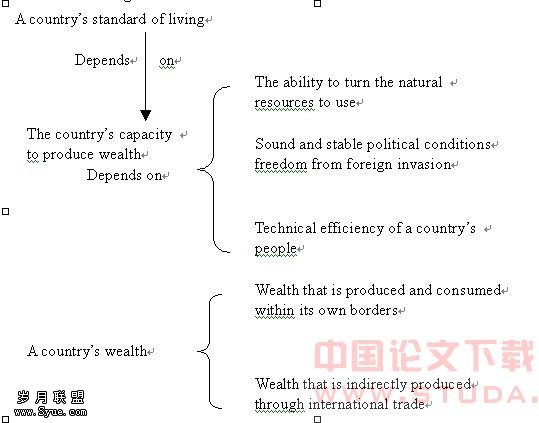

语言交流最终是思想文化的交流。文化具有独特的民族特点,是不同民族在特殊历史地理环境里的独特创造。就文化与语言的关系而言,二者既有密切联系,又互有区别。语言,包括语言的使用方式在内,不能超越文化而独立存在,不能脱离一个民族流传下来的决定这一民族生活面貌和风俗习惯的信念体系。文化的能推动和促进语言的发展;同样,语言的发展和丰富,也会影响整个文化的发展,也是整个文化发展的必要前提。人们通常把语言称作文化的载体,是反映民族文化的一面镜子。因此,在英汉互译的过程中如何对待和处理文化的差异,无论在理论上或实践上都是一个重大课题。通过翻译,尽量加强和增进不同文化在读者心目中的可理解性,缩短由于缺乏理解甚至误解所产生的障碍和距离,是个既合理又符合愿望的要求。英汉互译要善于存异求同,这应该是英汉互译的一条基本原则。其实,在文化翻译中“求同”不易,“存异”也难。在翻译领域里,“异”不是一般意义上的“异”,不是同一个文化类型内部的“异”,“同”也不是一般意义的“同”,不是同一个文化圈里的“同”。

据笔者观察、分析和研究,英汉两种文化间的差异主要表现在如下几个方面:

一、数字方面

英汉两种文化在数字方面的表达上有差异,并不是说英汉两种语言在数的与排列上存在着差异,笔者在这里说的是由数字组成的词语在两种文化里表现出的差异现象。汉语中以数字开头的词语数不胜数。如果将这些词语一对一地译成,那势必难于做到既忠实原文又能被英语文化所接受。比如说,我们既不能按照汉语字样将“一目了然”逐字译成“one eye sees it a11 clearly”,又不能将“三长两短”译成“three longs and two shorts”,也不能把“七嘴八舌”译成“seven mouths and eight tongues”。这些词语只能分别意译为see clearly at aglance、unexpected misfortune or calamity和with many people speaking all at once。不然的话,英人就会be wide at sea(丈二和尚摸不着头脑)了。

二、颜色方面

在英汉两种语言中,颜色方面的差异也很明显。由于民族文化、历史和习俗的差异,所以也形成了颜色象征意义的不同。人按传统操办红白喜事,与西方人举行婚丧嫁娶的礼仪,所用颜色含义就大不相同。中国的新娘穿红,因为我们把红色看成幸福与吉祥的象征,西方的新娘则着白,因为他们视白色为贞操与纯洁的体现;中国人在殡葬老人时披麻带孝,用白色表明悲痛,西方人在葬礼上则穿黑衣服,戴袖章,以黑色寄托哀思。所以如果不注意文化的差异而进行英汉互译的话,就会开国际玩笑了。比如英语中的brown bread不是棕色面包,而是黑面包,同样brown sugar是红糖,而不是棕色的糖;而中文里的红茶,译成英文为black tea,而不能译成red tea,“青衣”应译作black dress,而“青天”应译作blue sky。再如中英文中皆有“嫉妒”的说法,中文里俗称“红眼病”,但译成英文不能直译成red-eyed,而要译成green-eyed。

三、时间方面

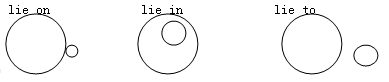

由于英汉文化的差异,在时间观念方面也存在着一定的差异,比如在用“前”与“后”分别指过去与将来时,意义就不尽相同。中国人是面对着过去看问题,因而有“前无古人,后有来者”,以及“前所未有”、“后继有人”之说;而英语文化的人却正好相反。此差异可以从下面的句子中作一比较:But we are getting ahead of the story,从字面意思上,中国人可能将其理解为“但是,我们说到故事前面去了”。然而,此句的正确含义是“不过,我们说到故事后面去了”。还有,latest这个词,我们不能把它理解为“最迟的”、“最后的”,在英语的时间概念中的意思是“最新的”。比如the latest news,应译成“最新消息”,而不是“最后消息”;the latest discovery of something,应译为“对某事的最新发现”,而不是“最晚发现”。Be moved back in time,若译成“推后了”而不译为“提前了”,那么,译文就与原意正好相反了。

四、称谓方面

英汉文化中称谓的差异比较大。英文里的称谓比较笼统,而汉语里的称谓异常清楚,身份地位从称谓中分得一清二楚,马虎不得。如uncle一词可对应“叔叔、大伯、舅舅等多个称谓,aunt可对应“姑、姨、婶、大娘”等这一辈的女性,ousin可对应“堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹”八种之多的称谓。

再如中国文化中有许多尊称、谦称,如“郭老”、“李翁”、“张公”、“大人”和“鄙人”、“寡人”等。若将这些纷繁复杂的称谓翻译好,实在是比较困难的,因为英文中几乎没有与此对应的称谓,所以只好将就一律用Mr后面加上姓氏,或统称your humble servant等。

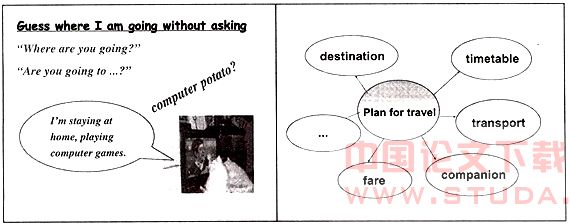

汉语文化中一见面常常问候对方“吃饭了吗?”、“到哪儿去?”等,认为是很随和、友好的问候方式,但如果译给文化的人,译成Have you had your meal?和Where are yougoing?那么,对前一句话,英语文化的人听了会认为你要请他吃饭,而后一句则会令他们难以接受,甚至认为你在干涉他的行为自由呢。英语文化中见面打招呼只讲Hello!Goodmorning!或谈论天气。如果不清楚两种文化的差异机械直译,会闹笑话,甚至会发生误会。

六、日常生活与社会习俗方面

这方面就与一个国家的有密切关系了。如果不了解英语国家的文化背景和历史,就无法把一些日常用语与习俗用语准确地翻译成汉语,反之亦然。如I met my Waterloo.如译成“我遇见了滑铁卢(地名)”,会让人不知所云,但如果了解了“滑铁卢”是个拿破仑打败仗的地点,就知道正确译法应是“我失败了”。再如What he has given you is a Greek gift,从字面意思可能直译为“它给你的是一个希腊人的礼物”。但何为“希腊人的礼物”?无法明白其真实含义。其实Greek gift来源于一个典故,即希腊人用“特洛伊木马”这个“礼物”攻破了对方固守六十年的城池。汉语“中医”一词,英语中没有相对应的事物,所以翻译家们根据其内涵,绞尽脑汁,反复推敲,最后用汉语拼音加英语Yin(阴)and Yang(阳)译给英国人,并加以注解Yin为female,Yang为male。所以,不同文化的语言互译时是需要仔细推敲、研究的。

七、比喻词语方面

英汉两种语言中都有大量的比喻性词语。其中有些比喻的主体(喻体)和喻义完全相同,但由于社会习俗、文化传统等方面的不同,喻体和喻义完全对等的比喻性词语在两种不同文化及语言中是不多见的。比如Dragon(龙)在文化中用以比喻力量、吉祥等好的含义,而在英语文化中则是一种恐怖的怪物,含有贬义。She is like a dragon意为“她是个泼妇”。再如汉语中“胆小如鼠”,其英译为Pigeon-hearted或 chicken-hearted,与鼠(mouse或rat)毫无关系;而“缘木求鱼”英译为look for grass on the top of the oak,也没鱼(fish)和木(wood)什么事。还有“水底捞月”,英译为fish in the air;“过着牛马生活”英译为to lead a dog's life;“一箭双雕”译为kill two birds with one stone;“吹牛”译为to talk horse;“如履薄冰”译为tread upon eggs;“一朝被蛇咬,十年怕井绳”译为The burnt child dreads the fire。诸如此类,不胜枚举。

八、词汇空缺方面

由于文化和语言的差异,一种语言中有的词在另一种语言中也许没有与之对应的词,这就是词汇空缺。而当一种语言的词在另一种语言中空缺时,该词就是不可译的。比如,汉语中的“饺子”在英语中就是空缺的,因为这是中国的“名吃”。英语中虽然也有表示类似于“饺子”这种食物的词,如“dumpling”和“ravioli”,但“dumpling”是“汤圆”或“团子”,而“ravioli”指的是“有馅的小包子”,它们与“饺子”不尽相同。再如“旗袍”、“文革”、“牛棚”以及“麻将”、“气功”、“乌纱帽”、“穿小鞋”等一些词在英语中都没有与之对应的词,所以严格地说,它们都是无法翻译的。同样,英语中的一些词在汉语中也是空缺的。比如,cowboy和Hippie都是中国没有的产物,所以前者只能用其表面词义翻译成“牛仔”,后者借其音和行为,译为“嬉皮士”。

总之,由于人类文化的共性以及民族文化的个性,英、汉两种语言的使用习惯有同有异,甚至差别甚大,我们必须认真对比研究,翻译时要倍加留意。另外,由于语言是文化的一种表现形式,不了解英美文化, 要学好英语是不可能的。反过来说,越深刻细致地了解所学语言国家的历史、文化、传统、风俗习惯、生活方式以至生活细节,就越能正确理解和准确地使用这一语言。

文化翻译要靠语言去实现,但困难同时也出在这里:语言固然是交际的工具,但语言同时也是妨碍交际的障碍。文化的形成往往要经历一个漫长的历史过程,文化的翻译也要经历一个或长或短的历史过程才能达到真正交流的目的,而不是一朝一夕所能济事的,这不是任何个人能左右得了的。所以,不论从英语者的角度,还是从英语研究者的角度,都应该深入了解英美国家文化,理解汉化的差异,否则,就不可能做一个合格的英语教育者和研究者。正像王佐良先生所说:“不了解语言当中的社会文化,谁也无法真正掌握语言。”

:

[1]胡文仲.文化差异与外语教学[M].北京:外语教学与研究出版社,1998.

[2]王佐良.翻译中的文化比较[J].翻译通讯,1984(1).

[3]汉语词典[K].北京:商务印书馆,1984.

[4]汉语谚语词典[K].北京:北京大学出版社,1990.

[5]谭载喜.翻译中的语义对比浅析[M].北京:中国对外翻译出版公司,1985.