英语专业人才培养模式及其课程设置

摘要:高校专业按照代写学科的交叉、融合与渗透可分为单学科、双学科、种学科和复合学科四种人才培养模式。四种模式的并存为学生提供了多种选择性学习的可能,符合多元化社会对英语专业人才培养的需要。四种模式的专业课程按类别分为英语专业技能课程、英语专业知识课程和相关专业知识课程。课程设置的原则要体现选择性、适应性和超越性。各种模式在学分分配上,要从课程层面的组合上升到学科层面的融合,提高相关专业知识课程学分的比例。

关键词:英语专业;培养模式;课程;学分

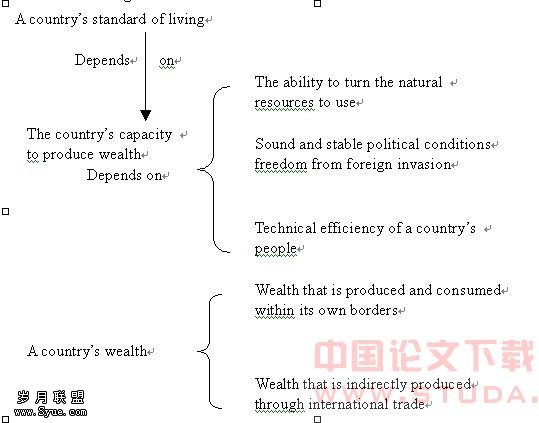

高校英语专业培养的人才可以分成两种基本类型:一种是“纯粹英语工作者”,另外一种是必须使用英语的专业人员。21世纪,大量需要的是英语与其他有关学科相结合的复合型人才。

一、英语专业人才的培养模式

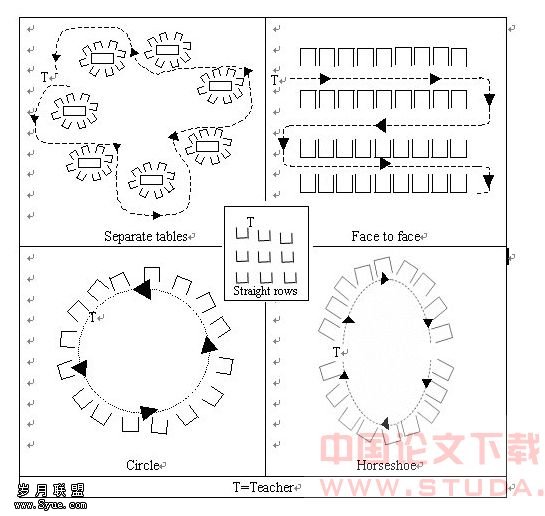

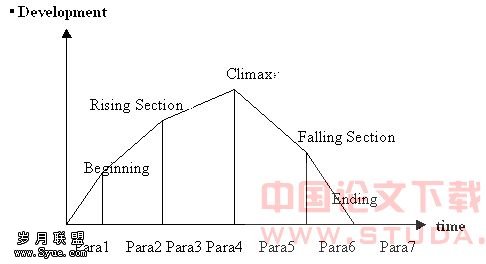

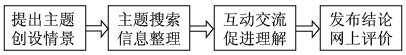

1.对模式的理解。其一,它要有自身显著的特征;其二,经历规范、惰性、僵化的过程,从而为模式的发展、变革提供了产生变化的条件和基础。与多元化社会的转变相适应,英语专业教学必须从单科的“经院式”人才培养模式向宽口径、应用型、复合型的人才培养模式发展。要设计多元化人才培养方案,为学生提供有选择性的学习,以满足学生个性发展和社会对英语专业人才多元化的需求。

2.什么是复合型英语人才?复合型人才的概念非常宽泛。2000年3月部颁布的《高等学校英语专业英语教学大纲》明确指出了我国高等学校英语专业的培养目标,即培养具有扎实的英语语言基础和广博的文化知识并能熟练地应用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型英语人才。复合应该是学科层面的交叉、融合与渗透,而不是简单的课程层面的组合。只有具备了两门以上的专业知识和技能,且这些知识和技能都达到了相当熟练的程度而非简单的了解和掌握,这才能称得上是真正意义上的复合。

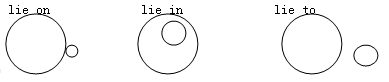

3.英语专业人才培养模式的分类。现在一般将英语专业培养模式分为英语、“英语+专业”、“专业+英语”、“英语+专业知识”、“英语+专业方向”、“非通用语种+英语”及双学位等几种,这种划分往往考虑的是英语与某一特定专业在课程层面的组合,而没有考虑英语与某一大类多学科的交叉,其局限性是显而易见的。这种划分的突出缺点,一是学生选择余地小,二是各模式间学生能力特征模糊,相互间区分度较小,存在学生毕业后的专业特征不明显和专业能力欠缺的问题。国外高校以学科概念为出发点提出的四种人才培养模式给了学生以更多的选择,体现了“以人为本”的时代要求,值得高校英语专业借鉴。

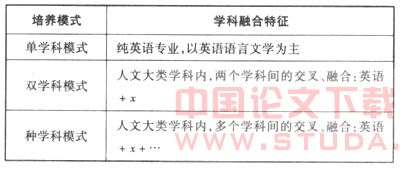

(1)单学科(Specialist)人才培养模式:就是我们通常意义上理解的纯英语专业。培养从事外国文学和语言学的教学与研究工作的人才,学生主要学习英语语言文学知识。

(2)双学科(Joint)人才培养模式:学生在校期间,同时学习两个学科的课程,且这两个学科均属于人文学科这一大类。例如:学生可以选择英语+、英语+经贸、英语+,等等。

(3)种学科(Generic)人才培养模式:英语专业学生在校期间,同时学习属于人文大类的多个学科的课程。例如:英语++地理、英语++法律、英语++教育学,等等。

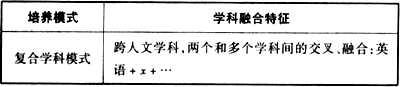

(4)复合学科(Negotiated)人才培养模式:英语专业学生在校期间跨越人文大类学科的界限,根据自身发展需要自主选择多个学科的课程,组成复合学科的课程。例如:英语+机、英语+农学、英语+计算机+自动化,等等。四种人才培养模式表述如下:

双学科、种学科、复合学科均属于复合型人才培养模式。事实上,我们在倡导复合型人才培养模式的同时,也要清醒地认识到,一旦复合型人才培养模式变成一种死板、单调的模式,就会产生惰性,走向偏执、极端和僵化,从某种意义上又回到了“经院式”人才培养模式的老路。将英语专业人才培养模式从学科层面而不是从课程层面、从学科大类而不是从某一专业层面按以上四种类型划分,充分体现了培养模式的灵活性、弹性和复合性,所培养学生的视野更开阔,学生选择的余地也更大。

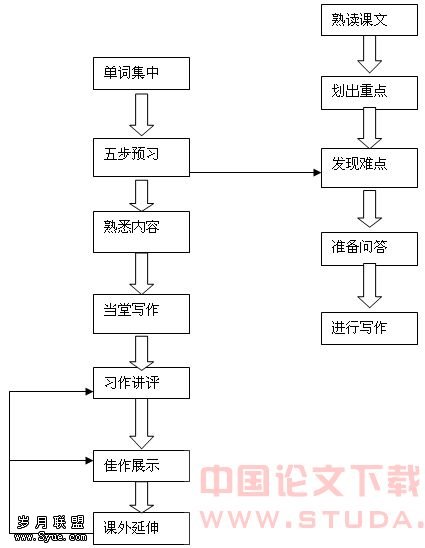

1.课程类别。部2000年3月颁布的《高等学校专业英语教学大纲》将英语专业课程分为英语专业技能课程、英语专业知识课程和相关专业知识课程三种类型。英语专业技能课程是指综合训练课程和各种英语技能的单项训练课程,如基础英语、、口语、阅读等课程。英语专业知识课程是指有关英语语言、文学、文化方面的知识课程,如英语语言学、英语词汇学、英语语法学、英语文体学等课程。相关专业知识课程是指与英语专业有关联的其他专业知识课程,即有关外交、经贸、、管理、新闻、教育、科技、文化和军事等方面的专业知识课程。

2.课程设置原则。实现英语专业多样化人才培养模式,需要有、合理的课程体系和课程设置做保证。课程设置的科学与否将直接影响到人才培养的成效,其中涉及到的不仅仅是课程名称、学时、学分等问题,而且还有人才培养观、市场定位、专业建设、教育理念等方面的问题。这里,人才培养观和市场定位是构建课程体系模块的前提。

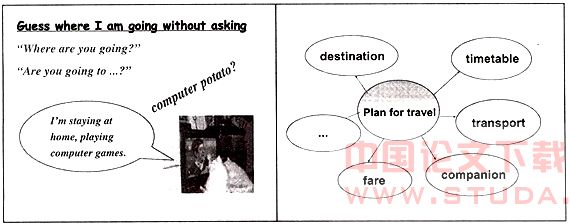

(1)选择性原则。给学生以最大限度的选择权,学生有权根据自己的需要和喜好自主选择培养模式,并对自己的选择负责,学校不能越俎代庖。学生进校后能够选择专业、选择课程、选择教师,是“以人为本”的体现。所以设计英语专业各培养模式的课程时,在保留英语专业基本特征即专业技能课程的前提下,要给学生以最大限度的选择英语专业知识课程和相关专业知识课程的自由。

(2)适应性原则。市场条件下,人才应该以社会需要作为判断的标准,培养的学生符合社会所需要就是合格的人才。课程设置不能一成不变,要根据社会需要,适时地进行修订并留有调整的余地,以适应不断变化的社会的实际需要。

3.学分。《高等学校英语专业英语教学大纲》提出了英语专业4年总学时为2000—2200(不包括公共必修课和公共选修课)学时。同时提出专业技能课程安排65%左右的学分、专业知识课程安排15%左右的学分、相关专业知识课程安排20%左右的学分的建议性要求。笔者认为,这种学分划分,从培养复合型人才的角度讲,只能实现学科间的交叉,不能实现学科间的融合,还只能算是纯英语专业的课程设置要求。因为即使培养“纯粹英语工作者”也不能单纯教授语言文学,在跨文化交际中,也要有其他学科在一定程度上的“复合”。

按照课程设置原则和四种模式的划分,我们提出如下的课程学分分配方案(按4年2000—2200学时,不含公共必修课和公共选修课):

(1)单学科培养模式:英语专业技能课程占65%左右,英语专业知识课程占25%左右,相关专业知识课程占10%左右。

(2)双学科培养模式:英语专业技能课程占45%左右,英语专业知识课程占5%左右,相关专业知识课程占50%左右。

(3)种学科培养模式:英语专业技能课程占45%左右,英语专业知识课程占5%左右,相关专业知识课程占50%左右。

(4)复合学科培养模式:涉及跨大类的复合,学生可以根据需要自主选择多个学科的课程,根据学分积累的原则,在教师的指导下确定复合学科的学习方案。方案一,学生分主、辅修:英语专业技能课程占65%左右,英语专业知识课程占5%左右,相关专业知识课程占30%左右。方案二,学生不分主、辅修:在两三门学科间平均分配学分。

以英语专业种学科模式的英语+为例。四年总学时2000—2200学时(不包括公共必修课和公共选修课);英语专业技能课程:900—990学时,学分占45%;英语专业知识课程:100—110学时,学分占5%;历史专业相关知识课程:1000—1100学时,学分占50%。

4.学位。以上四种人才培养模式均保留了英语专业的基本特征,对英语专业技能课程都有较充分的体现,适宜颁发文学学士学位。以上四种人才培养模式在没有突破学时(学分)总量的前提下,与双学位有显著的区别,不适宜颁发双学位。以上讨论,在具体实施中是可行的,也是必要的,需要的只是观念上的突破。第一,从某一具体专业层面的复合上升为学科层面上各个专业的复合,为学生提供了充分的可选择资源,把选择权交给学生,体现了“以人为本”的新的教学观,从而在课程与学习者之间的关系上实现了突破;第二,复合的专业都是在学校已设置的专业范围内,复合的质量有基本保障,学科与学科之间实现了真正意义上的交叉与融合,也为产生新的学科生长点提供了条件。

:

[1]高等学校英语专业英语教学大纲[Z].中华人民共和国教育部.2000.

[2]范定洪,向朝红.英国大学教育模式及对英语人才培养的启示[J].重庆大学学报:社会科学版,2003(4).

[3]李荣,郭群.“专业+英语”双学士学位复合型人才培养模式与信息反馈[J].外语界,2001(2).

[4]吕良环.国外外语教学改革趋势:语言与内容相结合[J].全球教育展望,2001(8).

[5]霍海洪.全方位、立体式大学英语教学模式的构建[J].西安外国语学院学报,2003(6).