扬州盐商:十八世纪中国商业资本的研究(之一)

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

一

清朝为了食盐的营运,将帝国分为十一个区域,总部设在扬州的两淮盐区包含了长江与大运河之间的地区,在产量与贩售利润很轻易地就超过其它地区。就字面上的意义而言,"两淮"是指淮河南北之地区;地理上而言,则包括除了长江以南的四个府外的整个江苏及河南的东南部,特别是还包括整个湖南与湖北。这广大的地区内大部分地方人口密集,又具有河川、湖泊与运河的系统,帝国其它地区是无法有出其右者。直到道光十年(1831)盐商专卖制被废止之前,所有的食盐营运的行政是由巡盐御史所领导,其头衔至1730年代时改为盐政,因为利益颇丰,所以向例是由内务府的满臣来担任管理。在他底下还有盐运使、盐道、运同、运副、运判、广益库大使、经历、知事、巡检与书吏等等,到十九世纪时单是书吏就填满了办公室的十九间房间。(注:陶澍,《陶云汀先生奏疏》(序文时间炎道光三年[1828],但内容搜集了之后的文章),卷三十,〈会筹两淮盐务拟定章程疏〉,页52b。)

盐业贸易是由两个部门所组成,即生产与分配。在生产方面从清代开始有三十个盐场,每个场包含了一些盐田。每个场是最大的单位,其下还附属有许多小的"亭",每个亭周围围著生产盐水与盐土的盐田与盐池。 在淮北是用日照法从盐水中取得食盐, 淮南则用煎煮(liviation)法取得食盐。淮南盐口通常连接著沼泽地, 芦苇正可以提供煎盐的燃料。盐场渐渐合并而减少,到十八世纪末只剩二十三个。(注:《两淮盐法志》(嘉庆十一年[1806]刊本),卷二七,页 9b -10a。)淮北只有三个场,但是产量很大。 淮南的二十个左右的盐场在规模与生产方面变化颇大。

名义上来说,灶户是亭和盐田以及周边沼泽的拥有者。明朝政府决定了灶户的财产权以及其生产与纳税的义务。因此理论上他们虽小但却是实质的拥有者,他们的义务是世袭的。随著时间的变化,这样设计好的小社会被资本主义的力量侵入。资源丰富的场商时常搜购破产的灶户财产或建立自己的亭。他们雇用自己的工人,也有一些是替代的灶户。至少在清代建立时,场商变成盐田拥有者,而且其它产盐的方法已经急速地展开了。(注:《两淮盐法志》(嘉庆十一年[1806]刊本),卷二七,页1a-b。)有时他们进入了沼泽区或荒地。在1755 年江苏巡抚庄有恭的章奏中建议806,181亩(译注:原作误记为806,081亩)的开垦地应该摊派给真正的而非名义上的拥有者,又说泰州公司的十一个盐场只有七个仍是灶户所有,其它三个中灶户的财产只占十分之一,另一个场除了一个是亭是灶户所有,其它全是商人所有。(注:《两淮盐法志》(嘉庆十一年[1806]刊本),卷二七,页9b-10a。 )道光九年(1830)负责改革盐政的两江总督陶澍估计,灶户和场商各拥有百分之五十盐场的所有权。(注:陶澍,《陶云汀先生奏疏》,卷三十,〈会筹两淮盐务拟定章程疏〉,页46a。)

盐业生产背后真正在变动的灵魂是场商。原来场商的功能是从拥有者与生产者手中购买食盐再配销出去。后来一些场商也变成了盐场实质的拥有者,同时也是大规模生产者。假如能够准确地知道场商有多少人,那么估计场商的财产与累积的利润将是一件很容易的事。然而这样的资源缺乏,再加上用辞上的混乱,如一些的作品将"场商"与"垣商"当成是同一个名词,这都使得困难度加深。(注:《清盐法志》(民国八年[1919]刊本),卷一五八,页1a。)"垣"在字面上的意思是指仓库或专用的场地,若不是由灶户与场商共同拥有,就是由政府建立的。(注:《两淮盐法志》,乾隆十二年( 1748 )刊本和嘉庆十一年(1806)刊本两书皆有公垣表,但除了是政府的仓库外,还有无法解释的垣。如临兴场内除了是政府的垣外,还有十二个这样的垣。很明显地,这种没有说明定义的垣是灶户和商人所有的。)事实上,一个或两个小场只有一个垣,场商和垣商似是同样的人。然而,大部分的场有很多垣,而且大场在十八世纪有多达132个。 这是为什么曾帮助陶澍在道光十年改革盐政的名史家魏源(1794-1856)将场商视为大资本家,把垣商视为和灶户均分利益的小规模商人。(注:魏源,《古微堂外集》(光绪四年[1878]刊本),卷七,〈筹鹾篇〉,页17b-18a。)中国的海关在其对食盐生产的权威报告中指出:"每个场有自己的场主或经理,即场商; 每个盐工有他们自己的工头, 即灶户。 "(注: Salt:Production and Taxation (Chinese Maritime Customs papers no. 81,1908,Shanghai)160.)在描写两淮地区从事食盐生产的各类人时,它的报告总括灶户与垣商是所谓的"相共相依"(joint concern )的关系,而场商是"批发商"(wholesale dealers), 这验证了魏源的说法。当它进一步地说:"当灶户制造食盐后就囤存于垣商该处"(注:Salt:Production and Taxation (Chinese Maritime Customs papers no. 81,1908,Shanghai)125.),这让垣商的功能更清楚了。虽然这个报告是在1908年写成的,然而它对我们的主题有了很在的启示,亦即对道光十年及随后大规模地改革盐政来说,虽然加紧了政府对场盐价格的控制,但实质上确没有影响到食盐生产的组织,而主要是影响到食盐配销的方法。(译注:"垣商"一词始自嘉庆《两淮盐法志》,是后官书中或称"场商",或称"垣商",并无统一之区分。习惯上以兼有场产之场商为"场商",以未有场产仅务收盐之场商为"垣商",于是才有魏源的说法。然实际上,清代盐务公牍中并未作严格的区分,"垣商亦有出资自置亭泄者",并无作者所述之区分。参见徐泓,〈清代两淮的盐场〉,《史原》,创刊号(1970),页16-18。)

因为每个场都有自己经营拥有者,我们的假设是认为在清初约有三十个场商。其后场商数量的减少,可能是因为其中七个场被关闭或被合并,虽不得而知,但是如果将生产的组织与配销的组织相比较的话,我们这样的假设是可信的。在配销这方面,就像我们下面将会看到的,在数百个商人中只有三十个商人被盐务机关任命为"总商",负责监视贩卖并且负责全体商人的行为。很地政府为了有效地控制食盐的生产,也会交由三十个总商每个负责一个场,并给与相同的权力来监视多数的垣商以及更多的灶户。也许有人会问任命这不多不少,刚好三十个总商监视食盐的配销,是否有可能正好符合监视三十个盐场商人的数目?

场商必需具有大资本。假如他拥有自己的盐田或是亭,他除了产盐的成本费用外,还必需预付给灶户作为将盐运至该场囤积的费用。因此,场商和灶户之间的关系如同资本家雇主与雇工之间的关系。假如一个场商只是场的经营管理者,他必需有足够的现金去买其场内区域所生产的所有食盐,有时还得供给名义上独立的自有生产者资金。这也是清代大多数灶户身份与明代早期的食盐小生产者不同之处,以致灶户中的致富者长期以来有感觉对其职业的不满,而极力想改变他们的身份地位,有时甚至有贿赂的手段以脱灶籍。(注:周济,〈淮鹾答问〉,收在盛康辑,《皇朝经世文编续编》(光绪二十二年刊本),卷52〈户政〉,页90b。(译注:原作本注之资料来源有误,在此更正))因此, 即使当场商自己并非拥有食盐生产的工具,但他仍有足够的机会去控制那些向他借贷的灶户数量。这种情况下,虽然灶户是合法的拥有者,但场商是被认可的赞助者或共同拥有者。照此原则,场商通过能够以其所定之价格购买食盐。只有少部分艰困生存与独立的灶户可以由变动的价格中得到利润。魏源估计在食盐的利润中有百分之五十到六十是由场商所得到,而垣商与灶户只有百分之二十的利润。(注:《古微堂外集》,卷七,〈筹鹾篇〉,页17b-18a。)

场商购买食盐后在转变为资本前,通常会囤积一年或更久。就食盐易腐坏的特质来说,盐商其实在卖给运商之前,必需冒很大的风险。另一方面来说,灶户无论是小而独立拥有的生产者或是场商的雇工,就没有这样的风险,而且可以得到相对地小而迅速的报酬。场商奉盐官之召后就将食盐运送到扬州,在该地食盐以共同合议后的价格最后被交到运商的手中。

就食盐运销的组织来说,清代的系统是晚明的延续。在明初时并没有允许食盐由商人专卖,后来明朝政府为了以最低的成本来加强边境的防务,于是规定商人如果想要贩卖食盐就得先运送粮食到边境驻地,以交换政府所发给相当食盐数量的"引票"、"引券"。商人持有这些引票将可以在内地得到政府所垄断的食盐。然后他们将食盐卖给内陆的食盐销售商人。为了节省不必要的麻烦与运输粮食的成本,商人于是在边境雇用当地人从事农业耕种,组织了所谓的"商囤"。这个系统运作得很好,直到十五世纪最后的二十五年,明朝政府财政出现了危机,而财政政策的趋势转变成希望边境的粮食能换成银。(注:王崇武,〈明代的商屯组织〉,《禹贡》,5:12。 关于田赋与徭役转变为银的趋势梁方仲,〈一条鞭法〉,《近代史研究集刊》,4:1(1936)。又参考〈明代国际贸易与银的输入〉,《中国社会经济史集刊》,6:2(1939)。)一旦改由付现,边商由政府所给的引票是采新的对政府较有利的交换率。于是粮食与食盐的交换系统因之崩溃,引起食盐营运上的一段时期的过渡与混乱,使得边商放弃了他们北方的商囤,而成为内地省份的商人,特别是两淮地区,因该地具有无与伦比的水运道路,对食盐贸易特别有利。(注:藤井宏,〈明代盐商-考察〉,《史学杂志》,54:5-6。)在万历四十二年至四十四年(1614-17)间政府最后制定了两淮地区有名的"纲法",纲是指盐商运盐的小型船队。这个系统限制固定每年两淮盐场所配给到销售的食盐数额,将之分为一些纲或装船。卖盐的权利由那些可以事先预缴盐税的商人取得。这些商人就进入政府的"纲册"之中。这样不能让与的专卖权利证明,就是所谓的"根窝"。这个系统在两淮运作直到道光十一年(1831)陶澍才将之废止。

虽然根窝的拥有者其地位如同农业的地主,理论上有权卖盐,但随著时间的流转,兴起了一群出租根窝的商人,通常是以一至五年为一期。因为人口快速的成长以及两淮盐业的高度利润,根窝每年的价值自清代开国以后就一直水涨船高。在十七世纪中叶至乾隆五年(1740)之间,两淮盐政估计根窝的价值从每引0.5两或0.6两,提高到每引1.6或2两,甚至有些地方已是每引2.5两。虽然在每引的重量已是过去的两倍, 但根窝每年价值的增长率实在惊人。而且在扬州是交由牙人以公开出价方式交换根窝。因为根窝的高价值直接导至食盐价格的上涨,江苏布政使为了保护消费大众,建议定下规定。结果根窝每年的价格被固定在每引一两,而且两淮盐区全部统一。(注:乾隆《两淮盐法志》,卷十,页66-68b。)在布政使的奏议中他估计在乾隆五年(1740 )约有二分之一的运商是根窝的拥有者,其它一半是租根窝的商人。这样拥有者与租赁者的比例到道光十年间仍无太大的变化。(注:周济,〈淮鹾答问〉,页95a-b。)

在道光十年以前两淮盐官派了三十个"总商"以监督"散商"。两者皆通称为"运商"。总商是那些在盐业有最大占有率,而且可以延迟缴税的商人。正因如此,小商人通常需要以总商的名义交易。在十七世纪晚期和十八世纪初期,盐官照例会选出不多于五个精于理财的"大总"。这些大总与总商的小集团在商人的阶层中构成了一个强而有力的统治集团。因为其行为之不检(译注:所谓"借端多派,鱼肉众商"),以致在雍正二年(1724)有户部侍郎李周望等要求将之废止。(注:乾隆《两淮盐法志》,卷十二,页2b-5a。)虽然在该年之后大总被废止,但那三十个总商仍是统治集团,直到道光三十年才被废止。(注:《清宣宗实录》,卷一八二,页13a-15b,二月三日,道光十年。)

所以被称之为散商,乃因其在盐业的经营规模是相对的较总商为小。事实上,他们大部分拥有实质的运输工具。为了估计所有盐商的利润与资本,必需相当精确地了解散商的数量。困难处在于我们要处理的史上的数字与单位是坏的出名,以致在一篇非常具有性的中,总是警告我们要区分真正的数字与虚假的数字。(注:Yang Lien-sheng(杨联升),"Numbers and Units in Cinese EconomicHistory", HJAS(1949), 216-225。 )不像场商与垣商的资料本身较不充分,有关运商数目的资料是相对较多。两江总督陶澍在道光十年一月的奏摺中说到:"查淮商向有数百家,近因消乏仅存数十家,且多借贷营运。"(注:《陶云汀先生奏疏》,卷三十,〈再陈淮鹾积弊疏〉,页1a。)出身扬州精于盐业的李澄,在其常被引用的手册《淮鹾备要》(道光三年出版)中说道:(注:《淮鹾备要》(道光三年[1823]编),卷三,页1a。)

两淮当鹾务盛时,实运之商数百家,财聚力厚,其势足以敌私,故盐易行而引不积;今实运之家,不及曩者之半,而消乏者日渐告退,……乃以数十家半虚半实之商,办百余万年清年额之引,难矣。

江苏布政使在一篇乾隆五年(1740)有关两淮盐政的长篇报告中提供了另一个线索。他说道通常一个小组有一个专卖商人负责,数个商人负责一个大乡。(注:乾隆《两淮盐法志》,卷十,页13b。 )这样的说法虽然可用,但如果对食盐的运销内部不明了,那可能会造成误导。假若这种说法可以接受,无疑地将是估计运商数量的指南。那么运商数量的总数必定超过两淮盐区县份总数量,该区总县数在十八世纪有 279个。(注:乾隆《两淮盐法志》,卷三。)这个布政使的说法应该要与乾隆二十二年至三十年(1757-1765)间任巡盐御史的高恒之行政命令一起作考虑:(注:高恒的政书内有四种,分别藏于哥伦比亚大学的中日图书馆。作者与出版社日期皆缺。虽然是以《淮北鹾政》之名被编在一块,但很明显地是编者的创作,因为该书内容并不只述及淮北,而且份量还不少。从序文及内容中我们可以知道该书搜集了高氏在乾隆二十二年至三十年(1757-1765)间的政令,以上的引文引自卷3,页69a。在十九世纪初期的学者中包世臣(1775-1855)是较明了食盐运销系统内部运作的人。他在《安吴四种》(道光二十六年[1846]编,卷,页7b)一书中说:"查淮境以江广为远路,该省盐斤旧集南昌、汉口,听外府县水贩携银赴买,运回济食。")

淮南各州县行销引盐,均有定额。原系按照户口繁简核定,除江西、湖广均为商人公共口岸,江西运赴省埠,湖广运赴汉口,听各水贩买运分销外,其余纲岸内之安庆、池州、太平、饶州等处,食岸之宁国和含上江八县,及江甘高宝泰等处,俱各有一定额数,每岸各有专商认运,自应各照应行额数分销。

这三个省如一般人所知是两淮盐的主要市场,共有173 个县是在两淮盐官辖区下,消费两淮盐区总共1,685,429引中的1,074,400引。因为几乎三分之二的盐引额是只贩卖到这些省份的主要口岸,几乎 279个县份中有三分之二的数量是只有零售商,而没有专卖的运商,所以运商的总数量即使依照江苏布政使的估计应该不致太多。

在当代记载有关两淮地区盐务的作者中,只有汪喜孙(1786-1847),这个出身于对扬州了解具有无人可及之知识的家庭,对运商的数量作了一系列详细地陈述。把他有关的不同资料作一检视与组合,我们可以得到一个印象,在盐业的繁盛时期,淮南约有140到150个"小"商人(散商)。(注:这个摘要是根据在汪氏所著的《从政录》(在《江都汪氏丛书》1925年编,卷二)中的三篇文章,分别是〈姚司马德政图序〉、〈盐法利弊论〉与〈户部时事策十三条〉。)汪喜孙是汪中(1745-1794)之子,汪中是传统学者中少数对数字与单位具有高度明敏感的学者。(注:参见Yang前引文,p218。在此应指出的是汪中死时汪喜孙只是个小孩,但是汪喜孙日后编辑其父的著作,可能受到其父对数字与单位的好奇心之影响。)这个事实若与地方性的一手资料合并考虑,将使汪喜孙的说法较其它学者之说法更为可信。但是让他更能被人接受的是他的数字,如果适当的解释就可以与其他人所说的虚数相调和。在人的语言中"数"这个字也可能意味的是从2到8或9。 因此前面说散商有"数"百人要解释的话可能只是二百人,当了解到食盐内部分配运作的体系,并且把淮北相对较少数商人的可能数字加上去汪喜孙的数字,我们得到小商人总数约是二百人。因之两淮运商的总数,包括总商与散商,应不致离230人太远。

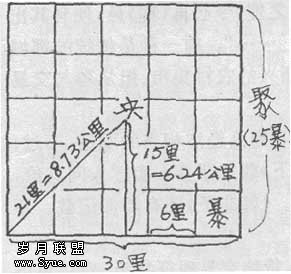

与食盐运销的组织相关联,又是学者尚未澄清的一面,在此应作简略解释的,也就是除了专岸是保留给特定的商人外,湖北、湖南与江西等三省可说是"自由贸易"区,开放给所有运商。因为这三省消费了约三分之二的两淮盐,散商与总商都要求加入营运。而且因为该三省之府与县卖盐容易销售,该地食盐配额必需和从它地运来的便宜私盐相竞争,所以两淮盐官规定任何商人运盐到此三省都要运十分之三到江西、十分之七到湖北与湖南。这个比例也许一直都未改变,就像是中古时代开放田地的轮耕制(mixed strip system)一样(译注:欧洲中古时期的农业耕作方式有所谓的"三田制",即把田为分三份:一是休耕田;一是秋田,主要种植大、小裸麦;一是春田,主要是种植燕麦与各色豆类。此法能使地力与犁土的劳苦在一年内分配得更平均。),两淮盐分配的基本概念就是要公平。直到1760年代初已发现有狡黠地逃避此规定的案例,但在乾隆二十九年(1764)盐官定了更严格规定要商人到每个目的地口岸时都要登记在根窝上。(注:有关此唯一有系统的资料见高恒前引书第三卷。)

而言,资本的影响可在食盐的生产与配销方面,以及食盐的贸易组织方面感觉到。当三十多个总商控制了食盐的生产之同时,这三十个总商也有力地控制分配与销售。在这种情况下,清朝前期的一百五十年间对散商并不有利。在生产方面,场商透过借贷与投资,把握住每个机会把盐田和盐亭转变为其所有。 在顺治元年(1644 )与嘉庆五年(1800)间拥有盐亭的灶户已减少了一半。在配销方面,总商除了拥有庞大的生意外,还放高利贷给散商。然而,虽有庞大的资本力量,都并未出成熟的资本主义。例如,在食盐的生产方面,即使是一个有能力且毫不留情的场商,他也不能无限制地牺牲他人而扩张自己的事业,因为他们的地位都是要经过官府认可的。在食盐的配销方面,官府设计的行盐口岸(引岸)以及"自由贸易"区的固定食盐比率,使得大部分有心的商人很难扩大自己的贸易量,至少在一般正常的环境下是很难的。食盐贸易的组织只允许在一个很小的空间内进行竞争与理性化,实际上,有人可能会问这样竞争与理性化的观念是否会发生在商人的身上?因为至少在理论上官府的干涉主义总是会支持传统,且保护所有商人所被赋与的利益。因之他们的财富可能会因为个人的运气与愚顿而有兴衰,但是却规范了他们之间无情竞争的程度。在几乎没有规划的机会下,商人中之贵者常求助于"压榨"的策略。得利于他们与盐务官僚的关系密切,他们可以挪用相当大部分的"匣费",(注:"匣"的文意上的意思是指"盒子",又可作"宝库"。我要感谢杨联升先生提醒我注意"拜匣"这个旧词,其指内装有拜帖的名片盒,是传统中国正式拜访人的不可或缺之物。它很适合说明为何富商要义务招待官员。

下一篇:集团共有资源与免费乘车的效益