扬州盐商:十八世纪中国商业资本的研究(之二)

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

在估计两淮盐商他们每年平均盈利及其财富规模之前,仍需要交待他们的起源。前面已经提到十五世纪最后二十五年米粮与食盐交换体系崩溃,造成了一个很重要的结果就是“边商”一大部分是山西、陕西人一起移民到两淮地区,在该地又与另一批商人集团,即来自安徽南部的徽商合流。两淮地区在开放盐业贸易后,给了这两批商人新的商机;他们过去因为家乡土地贫瘠,长期以来游走于全国各地从事贸易,并以勤劳与节俭著名。他们具有庞大的资本,准确从盐业贸易中获得厚利。明代学者谢肇淛在万历三十年(1602)曾任广西右布政,(注:《明史》,卷286,页21a。)在他有名的著作中描述到:(注:《五杂俎》,卷4,页25b。在清代此书为禁书。)

富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。新安大贾,鱼盐为业,藏繦有至百万者,其它二三十万则中贾耳。山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟,其富甚于新安。新安则奢而山右俭也。然新安人衣食甚菲啬,……惟娶妾、宿妓、争讼,则挥金如土。

虽然这两批商人过去详细的已留下记载,但是他们中许多人寓居扬州,在万历(1573—1619)版的《扬州府志》记载:“土著较游寓二十之一。”(注:藤井宏前引文,页628。 )直到了道光十年徽州与山陕商人独占大部分两淮的食盐贸易,但这并不意味著他们的家庭就可以一直永续下去,如同乾隆三十五年(1770)版的徽州首府歙县的方志中指出:“虽邑固有单寒之子,无尺寸藉而积渐丰亨者;亦有藉父兄余业,未几而贫宪乏不振,甚至不自存者。”(注:乾隆《歙县志》(乾隆三十五年[1770]刊版),卷1,〈风土〉,页24a。)虽然要将明末清初扬州徽商与山陕商人的变化作一统计并不容易,但《两淮盐法志》的传记部分确也证实了这种说法。

在估计两淮盐商平均每年盈利时,他们每年贸易总额是必需要研究的。虽然在顺治元年嘉庆五年(1644—1800)之间人口有异常的成长,但两淮地区在十八世纪后期每年食盐总额只从1,410,360引增加到1,685,492引。(注:民国《清盐法志》,卷110,页1b; 嘉庆《两淮盐法志》,卷18,页1a。)然而,事实上在超过一世纪的时间内食盐总额几乎已增加了一倍, 因为每“引”的重量到十八世纪已经从原来的225(原作误记为200斤)增加到400斤。在十七世纪晚期至十八世纪初期,原始每引的重量225斤不断地膨涨, 或因允许有卤耗(译注:即在煎煮生产与运输中之消耗与损失),或因改善盐商在荒年的苦处,或只是为了给予特殊商帮的利益,结果是引的重量随时或随地都有变化。在雍正四年(1726)法定引的重量是344斤,直到道光十年(1831 )仍是作为付税与官方估计食盐价值的标准。乾隆十六年(1751)后商人被允许携带每一引有额外恩赏的20斤免税盐。(注:嘉庆《两淮盐法志》,卷11,页20a—21a。)到十八世纪末通常还会加上额外的36斤作为卤耗。这也是为何陶澍在道光十年重新规定了一引400斤。大致上来说, 在十八世纪大部分的时间,两淮盐商每年运销的盐量至少有600,000,000斤,供给全国四分之一的人口,而1800年间全国人口约为300,000,000 人。

多亏有乾隆十三年(1748)版的乾隆《两淮盐法志》,该书包括了一切有关官定盐价的报告,是其它史料所未记载的。(注:乾隆版的《两淮盐法志》与高恒的《淮北鹾政》二书内,对盐商分销的内部运作以及食盐生产的成本与价格等记载,在日本学界有关著作中似未曾引用过。前书亦典藏于哥大。)我们可以据之以正确地估计盐商每年所聚之盈利。大家普遍地认同在十八世纪的第二个二十五年是清朝重要的改革时期,当时行政效率之水准与官员的公正性是相对地较高的。这时期特别有名的是有一批省级的官员,他们致力于加强公权力,且相对地较为清廉。(注:有关此时期出色的通论著作,可以房兆楹有关胤祯(雍正皇帝,1724—1735)和弘历(乾隆皇帝,1736—1795)在A. W. Hummel, Eminent Chinese of the Ch’ing Period(清代名人传略)( Wash ington D. C., 1943—4)。)在盐务方面,政府也有改革。因为长期以来就有所谓“督抚偏袒百姓,巡盐御史偏袒商人”的现象,(注:引文从雍正元年(1723)的上谕勒令,见乾隆《两淮盐法志》,卷10,页1a。)于是乾隆在乾隆五年(1740)时著手任命江苏巡抚和两淮巡盐御史共同一项一项地研究,估计以前湖北布政使与之后巡盐御史所上呈的食盐价格。他们在乾隆五年(1740)的共同上奏中,在长达双面二十多页的报告无疑是最权威的估计。他们最后的估计必定接近真实的价格,在较后版本的《两淮盐法志》中此项估计并未加以更新,很明显地是因为部份支助该书编辑的商人有所疑惧,他们怕更新估计后会使他们无法任意地抬高价格。这二位高级官员的发现也许可以摘要成下表:(注:引文从雍正元年(1723)的上谕勒令,见乾隆《两淮盐法志》,卷10,页49b—69b。)

乾隆五年(1740)汉口食盐每引(344斤)价格(以银两)

A. B. C.

以前湖北巡抚的估计 以前巡盐御史的估计 江苏巡抚与现任巡盐

御史的共同估计

3.40 7.139 (1)4.395(便宜时)

(2)4.939(荒年时)

无疑地,表中B栏代表的是乾隆五年(1740 )以前的汉口批发盐价,C(1)栏的估计是最接近真实的价格。B栏与C(1 )栏之间的差距就是每引最高价时的盈利,在1730年代末每引盈利是2.74两,这或许可能维持了更长的时间。

乾隆五年(1740)后批发盐价看似有下跌的情形,因为户部在乾隆五年估计的基础上固定了食盐的最高价格是每包8.4斤为0.146两,或每引6两。(注:嘉庆《两淮盐法志》,卷24,页22b—23a。 )结果是每引的利润减少了一两多。然而, 这是极值得怀疑的, 因为乾隆五年(1740)的最高批发价格仍然维持相当久的效力,如乾隆二十八年(1763)汉口的批发价已涨到不明的程度,以致于官府不得不提高盐价到最高价每包0.289两,或每引11.85两。在江西食盐的最高价是每包0.265两,或每引10.865两。(注:嘉庆《两淮盐法志》,卷24,页23a。 )因之,在此之间的二十三年批发价并未下跌,反而是稳定地上涨。最后的一次盐价的完整报告是在乾隆五十三年(1788),当时在汉口出售的食盐每引12.49两(原作误记为12.049两),江西则是12.575两。 (注:嘉庆《两淮盐法志》,卷24,页25b—29a。)

与食盐批发价上涨的同时,成本也增加了。几乎可以确定的是乾隆十五年(1750 )后或至少乾隆二十八年(1763 )后的边际收益(margin of profit)是超过1730年代末至1740年代初。成本的增加可能有两个原因:一是食盐生产或是场商控制的价格上涨,一是各式各样政府的税金以及花费在官员身上的各种半合法的浮费大增。扬州场盐的价格如下面看到的在乾隆五年(1740)至乾隆五十三年(1788)间每引上涨了3两。 要估计甚至大致地估计第二种原因下所耗的费用几乎不可能,因为官方编辑的有关两淮盐务的资料中只记载盐课的详细项目,这是因为官方尤其是户部只对每年从运司确实收来的岁入有兴趣,而这数字在十八世纪后半叶并没有太大的变化。主要增加的花费是从商人团体库金,即所谓“匣费”的中支付的浮费与各种报效捐输,该经费有相当的部分常被一些有力商人挪用。这种并不光彩的行径是被默许的,通常还是被上层盐商鼓励的, 他们与少数盐商分享油水。 在乾隆二十九年(1764)盐运使高恒的报告中详细记载给湖北与湖南的匣费是181,075两,江西是60,863两。(注:高恒,《淮北鹾政》,卷2,页39a—61b。)然而,当我们将此数据与另一个数字比较,我们就有很好的理由不相信此数据。因为高恒的数据是刻意地设计用来驳斥三年前的一位大学士,也是位能吏的傅恒(?—1770)所作的批评。(注:嘉庆《两淮盐法志》,卷25,页19b—20a。)如此,高恒的数据只包括了合法项目及其总统计, 此无疑地较商人真实的花费要少很多。 直到道光十年至十一年(1830—31)盐政官府激烈的检查订定后,陶澍自己对此作了一个全面调查,他发现的结果是这些总数二百万两的花费中,有1,100,000 两必需被视为严重的浪费。(注:陶澍,《陶云汀先生奏疏》,卷30,〈会筹两淮盐务拟定章程疏〉,页50b—51b。)在十八世纪后半叶像这类商人花费实际上应该少于二百万两,虽然并没有确实的叙述。无论如何,自乾隆五年(1740)后的半个世纪,因为法定盐课的增加及非法的浮费所致食盐价格的上涨,应该不会超过每引1两。 批发价格在乾隆五年(1740)与乾隆五十三年(1788)间从7两涨到12两的同时, 平均每引成本增加最多是4两。保守的估计这时期平均每引的利润最少有3两。(注:在二十世纪初期运商的利润是每引600斤3.86两。 资料来源自海关年报1908年份,Salt:Production and Taxation 174.)

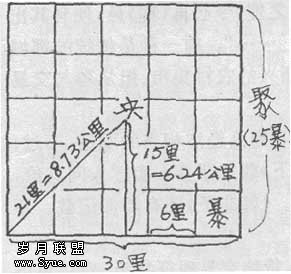

以上的讨论食盐的价格与利润主要是限制在湖北、湖南与江西等三个主要市场。至于书定的行盐区与盐场附近的“食岸”区之盐价与利润,所透露的相当少。然而,在后面的例子中,批发价总是维持在低于私盐很多,以致于走私无利可图。食岸的较低盐价主要是因为盐课低,新安整个地区只消费270,198引,或总配额百分之十七不到。(注:嘉庆《两淮盐法志》,卷8。)在设计的行盐区因为离扬州的距离较近,且市场匣费较少,所以运输成本较低。因为以上的估计尚未将通常允许的卤耗36斤计算在内,且因为主要市场消费将近总额的三分之二,所以在乾隆五年至嘉庆五年(1740—1800)间这时期平均每引的利润估计是3两应不致太离谱。因为在1740年代初的批发盐价也许低于1730 年末的这个事实,这样平均3两的利润应该仍然持续到乾隆十五年(1750 )至嘉庆五年(1800)间。

假设如此,则平均每年运商的累积利润将约有5,000,000 两左右。(译注:即十八世纪后期的盐引总数1,785,492引利润3两=约5,000,000两)在这半世纪间, 他们的每年累计利润之总额应该将近250,000,000两。很明显地,这个庞大的总额并不是由30个总商与二千多个小商人平分。因为中国传记中有关金钱方面的资料一向缺乏记载,想要估计个人财富的规模是很难的。然而我们也许可以藉由小心地检视一些零碎而有价值的证据,来评估个人财富的规模。

一位学者未加批判地利用一位十七世纪巡盐御史李赞元无意间的言辞,而相信当时一位拥有4到5千引的商人就算是一位大资本商人。(注:铃木政,〈清初两淮盐商に关する一考察〉,《史渊》35—7(1946—7),页111。他引用一位1660年巡盐御史李赞元的话:“查两淮纲册, 有一名而四五十引者。”他用此孤证到证明的十九世纪一些学者的结论,认为最大的盐商拥资超过一千万两。在清初5,000引(200 斤)的盐价最多是10,000两。 这样一个商人及其子孙怎能成为以此微小的规模成为千万富翁?然而这个盐官的话也并非毫无价值,因为他很清楚地说到商人有登记在特殊的纲册,必定有更多这类纲册中有商人名字是重复登记。而且,此说明了十七世纪个别盐商的贸易规模要比十八世纪来得小。)在高恒的行政命令中,却发现有一个商人独占船运到太平府全部的官定额数19,470引,其他两个商人分到24,418引到池州,两地皆在规定行盐区的安徽省境内。(注:高恒,《淮北鹾政》,卷3,页72a—b。)(译者按:据《淮北鹾政》原文是指乾隆二十九年四月时,池州额定引数只存12,271引,由汪日初与汪余泰二商认运外,尚缺12,147引;太平府额定引数只存9,000引,原由吴同茂一家认运外,仍不足10 ,470引。故而在西商内遴选王履泰等多人分派池州府引数, 及许晋魁等三人分派太平之不足引数。此处原著或有误解。)而且他们其中一个商人的名字也会出现在贩盐至安庆的商人名册中。(注:高恒,《淮北鹾政》,卷3,页56b。)他们个人的配额虽惊人,但在定义上仍未列入大商人之林,因为他们其中没有一个人是总商。(注:在高恒《淮北鹾政》书中无论何时总商会附带于提及,他不变地都是称之为“总商”。)在浙江省至少知道有一个商人每年卖盐超过90,000引。 (注:嘉庆《两浙盐法志》,卷25,页14a—b;50a—b。)在十八世纪两淮地区,向因大资本家而著名,不可能没有每年贸易量在100,000引左右的巨商。如此的巨商在数量上必定很少,每年可以单从盐业中获利300,000两入袋,更不用说他们可以透过非法手段的获利。在两代,或最多三代,这样的家庭合理的财富估计应可以累积到一千万两。这样富有的家庭以每年二千引的配额,或是更多,在不到二代就可以成为百万富翁。当李澄在道光三年(1823)记载:“闻父老言,数十年前淮商资本之充实者以千万计,其次亦数百万计。”(注:《淮鹾备要》,卷7,页1a。 )这是一点都不夸张。为评估盐商财富的真实程度,我们可以再次利用《儒林外史》中杜少卿的例子来检证。据胡适认为杜少卿即是作者吴敬梓本人,在小说中杜少卿夸称是“一门三鼎甲,四代六尚书”,并且继承了六到七万两的家产,这在十八世纪当时任何地方都是相当庞大的财产。(注:《儒林外史》(亚东书局编,上海,1932),第34回,又参考胡适之序言,)

估计完运商的利润与财富后,我们同样地来研究场商的利润与财富。从十世纪大部份的时间到十九世纪初,产盐的净成本变化的幅度很小,无法出毛成本与最后的售价。淮北产盐的净成本较低,因为当地是用不需燃料的曝晒法;淮南则因为需要燃料,所以成本较高。虽然有地区性的变化,但大部份的时间产盐的净成本维持在每斤1—2或3—4文钱(厘银?)之间。当场商本身也是盐亭的所有者时,产盐的净成本可以较低,约为每引400斤成本1两。若场商有时是要向独立的灶户购盐时,就必需付每引1.4到1.5两,因为其中包含了灶户些微的边际利润。虽然法定每引是344斤,但官方允许盐场每引400斤。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷10,页10a。 )(译注:据该史料记载两淮盐商购自灶户的成本价格系每桶200斤约0.6—0.7两,1引为2桶400斤,则成本价为1.2—1.4两)整体而言,超过一个世纪盐产的净成本每引400斤约在….9两至1.5两之间。(注:在讨论长时期食盐生产的成本时,十九世纪的学者都异口同声的指出成本虽有变化,但变化幅度不大。参看陶澍,(陶云汀先生奏疏),卷30,页35b;周济,〈淮鹾答问〉,页15b;魏源,《古微堂外集》,卷7,页17b—18a。)

在乾隆五年(1740)详细的官方报告中,场盐的净成本,估计约是1.032两,场盐运销到扬州后每引344斤为1.55两,也就是场盐的毛成本。(注:计算结果依据乾隆《两淮盐法志》,卷10。)即使换算成习惯上盐场常用的每引400斤,毛成本只有1.8两,这对只是作为经理者的场商来说只有很少的利润。在这情况下不可能允许运商方面用如此极接近真实成本的价格,向场商购买大量的银盐,这也可能是为何在乾隆五年(1740)政府限定价格界限所以失败的主要原因。曾与魏源一同帮助陶澍改革盐政的包世臣,回忆到盐政官府从未实施将场盐价格固定界限的措施。(注:《安吴四种》,卷8,页20a。)虽然我们不知道这类措施多久以前是否真的实行过,但无论如何,可以确定的是乾隆五年(1740)以后政府没有任何想固定盐价格的尝试。乾隆五十三年(1788)官方同意场盐的净成本提高到2.7两,毛成本提高到每引344斤4.81两。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷24,页25b—29a。)因之,在乾隆五年(1740)到乾隆五十三年(1788)间毛成本相差了3.26两。然而,把这段期间场商增加的开支(大部分是官府的需索)纳入考虑,则他们在十八世纪后半叶每引的利润是2到2.5两。(注:1908年海关报告书中记场商的利润是每引600斤1.98两。资料来源:Salt: Production and Taxation, pp. 171—2.这样低的利润无疑地是导因于官府自道光十年后加紧控制场盐价格的结果。然控制运商的售价则难得多了。)而自己拥有盐亭产盐的场商每引利润可以超过265两。假若我们依据魏源的估计, 场商生产场盐的利润可获得达百分之五十,那么三十个场商每年可获利1,500,000到2,000,000两。可以确定的十八世纪场商有的是百万富翁和千万富翁。

以上有关利润与资本的估计是在一个基本的假设上,即这段时期商人都可以销售其配额的盐。一项官方的资料显示十八世纪因为食盐异常的好销,勘称是盐商的“黄金时代”。事实上,在小地区时常因为市场饱和,卖不出去的食盐必需转销到其它食盐不足的县府。这即是所谓的“融销”或“代销”。如果全部的市场食盐都已饱和,该年运销的食盐数量则以分期付款的方式摊派到以后的几年,这样盐课在荒年才可以在指定的期限内缴完。(译注:原文意为“已经完课,尚未运盐之引,经迟压在前,……应令即行统毁,解部查销。”“所有应徵额课,分作十年带徵,从此年清年额”)这种被称作“统销”。虽然融销在十八世纪发生频率不算少,但总数还未到拉警报的程度,所有的食盐还都可以销完。统销第一次发生是在乾隆二十三年(1758)。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷15,页19a—20b。)除了不景气时使用以上偿付销售数量的方法外,当在丰年的时候,会使用所谓的“溢销”的方式,将一部份下一年度的食盐预先出货销售,以符合增加的需求。(提纲)因为在1747年到1803年之间人口快速地成长,食盐如此预售的量总计高达7,053 ,815引。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷16。)因此,一般来说, 在十八世纪销售的情况是异常之好,且盐商销售了超过配额的总数量。

综而言之,十八世纪的两淮盐商可以说是中国无可匹敌的商业钜子。乾隆九年(1744)有一位江西道监察御史卫廷璞,评估了他们的财富相较于其他重要团体的财富如下:

粤省僻处天末,土著之殷富者,通省不过数家。至外来流富,如洋行、盐行,虽有数千家,而殷富者亦不过数家,余皆那移补苴,虚张声势,非如两淮、山右之家拥巨资者。(注:《清高宗实录》,卷219 ,乾隆九年(1744)六月己已,页5b。)

公行的黄金时代是在此之后,虽然十九世纪公行中最富有的家庭伍家,其财富超过个别的两淮盐商,在道光十年时据说拥资二千六百万墨西哥银元,(注:W. C. Hunter, The Fan Kwae at Canton before Treaty days, 1825—1844(Shanghai, 1911), p.48.)但是两淮盐商总体累积的财富远超过行商财富的最顶峰。两者报效银的总数提供了一个可以比较的标准。 行商在乾隆三十八年(1773 )至道光十二年(1832)间报效了国库3,950,000两,(注:梁嘉彬,《广东十三行考》(上海,1973),页5497。应该指出的是这个数据是根据《两广盐法志》,因之其中包括了行商与盐商共同的捐输报效。)两淮盐商在乾隆三年(1738)至道光十二年(1832)间报效了约九倍的数目(36,370,968两)。(注:嘉庆《两淮盐法志》,卷42。)事实上,行商的报效并没有完全缴到国库,(注:The Records of the Select Committee of East India Company,引自H. B. Morse,The Chronicles of the East India Trading to China, 1635—1834(Oxford,1926), 3,P.194.)然而可以确定的是他们累积的报效数量,即使包括了在道光十九年至二十二年(1839—42)间中英鸦片战争间期为了防御工事与赔款而捐输的大量报效,(注:例如,在1841年伍崇曜单独贡献了1,100,000的墨西哥银元作为广州的赔款(Hunter编前引书,页44—45),在十八世纪的两淮盐商个别的贡献则无法找到可以相提并论者,据光绪《广州府志》(光绪四年[1879]刊本,卷129,页25a—26b )估计,伍家三代捐输了将近一千万银元,这恐非夸大之词。其他行商除了潘家以外,资料有限。)仍然不及十八世纪两淮盐商的报效数量。 三

研究两淮盐商如果只注意其本身利润及资本,而不探讨盐商为何不能无限地累积资本,则此研究实会造成误解。事实上,系统地分析这些因素将可以更进一步地解释为何传统虽然存在著相当程度的商业资本,但却未成功地进一步形成如欧洲十七、十八世纪的商业资本主义?为了通盘了解为何资本无法维持集中在一些商人家庭,有必要去研究他们的生活形态、文化表现、社会流动,及其家庭或宗族系统运作下财富和资本稀释的情形。

在两淮商人生活形态方面,很容易会有对他们不同形式奢侈的印像。这些表现在他们的浪费或他们的世俗文化活动。基本上,这两种不同的表现萌芽自相同的根——暴发户。(注:雍正十年(1723)一位盐政督官对盐商的地位有很清楚的描述:“盐商以殷实之家,办朝廷之课,业非卑微负贩可比,名非单寒小户可居,宜自重,毋自小也。”嘉庆《山东盐法志》(嘉庆十三年[1808]刊本),卷九,页11a。 此时的盐商已不是元代以前的商人因为受制于禁令,而被剥夺了科举的权利。盐商在清朝统治下被编为“商籍”。“商籍”其实并不像一些学者所想的,并不是所有的商人都属于商籍。事实上,它仅是指称“贵族”商人——盐商。被归类这商籍的盐商子弟,有特殊的童生配额。这种特权有利于他们得到功名而成为统治阶级。参与《礼部则例》(乾隆十九年[1784]刊本),卷七七;《学政全书》(乾隆五十八年[1793]刊本),卷六四。因此很明显地,在十七、十八世纪时假如盐商会觉得自己是次等人,那也只不过一种社会感受。)我们很容易理解,这些新贵几乎在任何地方都想藉著显眼地生活形态,来弥补他们的社会名声。十八世纪两淮盐商也不例外,他们通常被称为“盐凯子”(注:《儒林外史》,第二十八章。),《扬州画舫录》对其生活形态有很清楚的描述:(注:此书作者为李斗,在1795年初版,引文引自该书卷六,页9b—10b)

初扬州盐务兢尚奢丽,一婚嫁丧葬,堂室饮食,衣服舆马,动辄费数十万。有某姓每食,庖人备席十数类,临食时夫归并坐堂上,侍者抬席置于前,自茶面荤素等色,凡不食者摇其颐,侍者审色则更易其他类。或好马,蓄马数百,每马日费数十金,朝自内出城,暮自城外入,五花烂著,观者目炫。或好兰,自门以至于内室,置兰殆遍。或以木作裸体妇人,动以机关,置诸斋阁,往往座客为之惊避。其先以安绿村为最盛,其后起之家,更有足异者,有欲以万金一时费去者,门下客以金尽买金箔,载至金山塔上,向风扬之,顷刻而散,沿沿草村之间,不可收复。又有三千金,尽买苏州不倒翁,流于水中,波为之塞。有善美者,自司阍以至灶婢,皆选十数龄清秀之辈。或反之而极尽用奇丑者,自镜之以为不称,毁其面以酱敷之,暴于日中。有好大者,以钢为溺器,高五、六尺,夜欲溺,起就之。一时争奇门异,不可胜记。

事实上,即使是通俗的商人,有时候也是士人的赞助者。例如齐氏商人曾经资助有名的文人朱彝尊(1629—1709)一万两,使其能安心地撰述《经义考》。(注:此书作者为李斗,在1795年初版,引文引自该书卷十,页23b。)洪氏家族自晚明开始从事盐业贸易, (注:关于洪家的,参见乾隆《歙县志》,卷九,页30a;民国二十六年[1937]刊本,卷十,页43a。 )至少自十七世纪晚期已经开始款待有名的士人。其家族名园——“洪园”曾经多位名士的光临而蓬蔽生辉,例如天文学与数学名家梅文鼎(1633—1721)、诗人兼书画家郑燮(1693—1765)、太名士慧栋(1697—1758)以及比他更有名的弟子戴震(1724—1777)、诗界领袖袁枚(1716—1798)与两个重要的历史学家钱大昕(1728—1758)和王鸣盛(1722—1798)。(注:《扬州画舫录》,卷十。)自雍正三年(1725)起马家的小玲珑山馆,程家的筱园,邓家的休园成为国家级的名士沙龙(salons),该地定期的举行诗会兢赛,并且有最华丽的款待及优沃的报酬,尤其是当马曰琯与马曰璐兄弟时,这两个藏书家与天才诗人的园林——小玲珑山馆,就成了终年招待各类文人的豪华旅店。当贫穷的历史学家全祖望(1705—1755)感染了恶疾时,马曰琯花费了一千两为他聘请最好的医生。当诗人厉鹗(1692—1752)年已六旬而仍未有后时,马曰琯又为他聘娶一位少妇,且为其安置新居。(注:李垣,《国朝耆献类徵》,卷四三五,页17a—19b。)藉著专业书商的帮助下,马氏兄弟建立了业书楼,收藏了宋元稀有古书,同时也以搜藏书画及碑拓闻名,据云该处是江北最好的。乾隆三十七年(1772)当乾隆下令编辑《四库全书》时,马曰璐之子马裕贡献了大批稀有图书,其中有776种被翰林院传抄。 (注:李垣,《国朝耆献类徵》,卷四三五,页17a—19b。)因为其对文化的贡献,马裕家族和其他三位藏书家(其中两位是浙江的盐商鲍士恭、范懋柱)各获赐得一套《古今图书集成》为奖赏。(注:《清高宗实录》卷九五八,乾隆三十九年,页22b—23a。)

以上所提到的只是一部份商人家庭,习惯提供款待与资助士大夫。一本有名的扬州手册——《扬州画舫录》,陈述了十八世纪时长江下游的有名文人,只有极少数和扬州盐商家庭没有关系,只要说他们这种联系对彼此双方都有好处就已足够了,因为士大夫从商人得到物质的帮助,而商人同时也藉其与士大夫的关系获得社会名声,藉著赞助各类的文化活动,扬州盐商无论其出身如何,实已被认可是真正的社会菁英。事实上,洪家正因已意识到其社会地位的不同,所以禁止其他的盐商家庭成员参与洪家所赞助的文会。(注:《扬州画舫录》,卷十,页14a。)

虽然因为缺乏详尽的资料而无法统计出有多少比例的盐商家庭成员成为士大夫,然而有足够的证据可以呈现出他们社会流动的一般趋势。例如拥有筱园的程家,自十七世纪后半叶始富有,程家财富的奠基者——程量入是个相当有能力的总商。(注:关于程家早期的历史,参见乾隆《两淮盐法志》卷三三,页24a—b,卷三四,页7a—b。) 他把事业交给其六子中的长子程之韺,程之韺对平定三藩之乱贡献良多,因此获赐五品服的荣誉,更重要的是他的五个兄弟中有三个具有功名身份,一个举人,两个秀才。这个家旅的社会变质开始较早,到了第三代造就了两个官员,程文正(原文误记为程文政)在康熙三十年(1691)中进士,且坐到二品工部都水主事者;程文蔚于康熙二十三年(1684)中举,当了知府。前者留下了诗集与文集。他们的哥哥继承了父亲的衣钵成为总商。虽然在《两淮盐法志》中并未提到他们其他的几位兄弟,但是很肯定地他们都受到父亲程之韺相当好的,因为他父亲花了很多心血想看到自己的孩子得到功名。第四代也造就了两位官员,一个是程梦星,康熙五十一年(1712)进士,当过翰林院编修;一位是程梦蛟,他透过捐纳得到广平府通判。前者较早退休,并建造了筱园以款待文人雅士;他个人也以诗闻名。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四六,页14b。)第五代程家造就了一个全国知名的文人与藏书家——程晋芳(1718—1784),他花了三十多年建造了搜藏五万卷的图书馆,直到家计困难时才出卖了部份图书,在乾隆三十八年(1771)时他中了进士,并为编修《四库全书》入翰林。死时是一贫如洗,负债累累,他的好友诗人袁枚,在他死时还烧了他所欠下的五千两借据。(注:《国朝耆献类徵》,卷二三三,页7b。)事实上,程氏家族非常庞大,如程之韺有十二个儿子,三十多个孙子,更不说有众多的曾孙。在传记中并未提到的也许比起有提到的一样重要。然而,他们有很好的理由去相信在这家族三代之间,盐业只传给其中的一支;而且其中也有后代是非商非士或官员者,过著如同袁枚所形容的恣意于“声色犬马”的生活。(注:袁枚,《小仓山房文集》(四部备要本),郑二七,页7b。)

程氏绝非例外,其他的总商家旅,如江家也有类似的社会变质的过程。江国茂出生于歙县,晚明时秀才,清初他放弃举业而成为扬州的盐商,当朝代交替时提供了他致富的大好机会。他死时并未能完全实现的企图,(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四六,页6a—b。 )直到他的儿子江演成为总商后他的家族才致富。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四四,页10b—11a。)同时江演的其中一个儿子,继承他成为总商;江演另外一个儿子因为怡亲王的举荐而成为嘉兴知府(译注:即江承玠)。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四四,页11a—b。)第四代江家造就了一群文人、家、艺品鉴定家和官员,最有名的是江春,他不但是个诗人而且在十八世纪前半叶最富有传奇色彩的总商。

江春贡献了许多捐输报效,有助于乾隆年间诸多战役所带来的财政问题,因为他的努力和他献计逮捕到一位逃跑的宦官,因此获得了布政使衔,这对一个商人来说是莫大的荣耀,也因此被称为“方伯”(书信中对布政使的敬称)。虽然他是个商人,但他的诗集为当代人所争相兢购,且与全国知名的文人齐召南(1706—1768)和马曰璐齐名。他的嗜好就是箭术与斗蟋蟀,他用昂贵的宋代形式骨灰缸来饲养他的蟋蟀。他建立的康山别业在乾隆四十五年(1780)时皇帝还曾亲驾莅临过。如史书中形容他:“春雅爱交游,四方词人墨客,必招致馆其家,家有厅事,容百人坐,坐常满暇。”(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四五,页15b —16a。)他曾招待皇帝六次,且两次代表两淮盐商恭贺皇太后生日。 最后,他参加皇帝所邀请所谓的“千叟宴”。但是到乾隆三十六年(1771)时因为他的花费与报效过重,以至于缺乏营运资本。皇帝念在他过去的服务,由内务府库中借发帑银三十万两给他,扣除还给朝廷百分十之的利息外,仍可以维持他的事业。因为年老无子嗣,晚年他的年收入一万六千两,这已比他过去的收入少了很多。死后他的名园在乾隆五十八年(1793)时一度被卖掉,因为皇帝的建议,所有盐商集资五万两将该园承置作为商人会馆(clubhouse)(译注:原史料记作为公产), 这批钱正好可以供给江春那喜好瓷器的养子从事营运的资本。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷十七,页4a—7b。)虽然他曾风风光光地高居总商一职,但是他似乎羞于让后代知道他行盐的旗号——江广达,除了袁枚为他所写的墓志铭中曾提到此名之外,其它的地方都见不到他的个名字。(注:《国朝耆献类徵》,卷四五七,页6b—7b。)

虽然江家的规模我们无法得知,但是江春的兄弟及其子中有十五人成为诗人、艺术家与艺品行家等。江昉是他的亲堂兄弟,不但是位诗人,而且是位特异的画家。(注:《清画家诗史》,3b , 页48a。)江兰(d.1807),也是他的堂兄弟,专精于瓷器及散文, 并曾任河南巡抚及兵部行走。任巡抚时因为行政疏失而被罚俸五万两。为了仍能得到朝廷的恩赐他再次捐输了三万两用作水灾救济及公共建设。(注:《国朝耆献类徵》,卷四九九,页24a—29a。)江恂也是江春的堂兄弟,官至芜湖道台,他所搜集的金石书画,甲于江南。(注:《扬州画舫录》,卷十二,各处。)江恂之子江德景(1751或1752—1793,译注:原文误为江德重),乾隆四十四年(1779)殿试高中榜眼,坐到御史。他是一位全国知名的书法家。(注:《国朝耆献类徵》,卷十七,页51a。)十五人中的其他人, 依照《扬州画舫录》的记载他们不是诗人就是艺品行家。

史料的记载不乏关于身份较低商人之社会流动,特别是李氏的家族史中透露了传统伦理教育及家庭内价值观的变化。李家的奠基者李茂在十七世纪中叶致富,(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四三,页26b—27a。)在他四个儿子中,三个坐过官。长子在康熙三十三年(1694)中进士,随后成为知府;第二个儿子在康熙二十六年(1687)为试用举人,随后在北京当“行走”;(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四八,页20b—22b。关于功名录,见于李天祐与李天祥名下。)最年轻的在朝廷买了个小官(鸿胪寺丞)。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四九,页8b,捐官名册,见李天祚名下。)李茂的盐商事业传给了第三子李天祈。因为李天祈天性人厚,他在地方救济事业就耗费了六万两。在李茂死后分家产时,长子与次子都报怨李天祈过度挥霍,后者因此拒拿自己的那份遗产,结果其他的三兄弟都很富有,唯独他一贫如洗,他的小弟将一半的财产分给他,但仍然被他拒绝。接下来的几年,李天祈自称是“懒仙”,并曾作四言绝句描述自己的心情:“门外一湾流水,窗前几树梅华,兴至典衣沽酒,闲来扫叶烹茶。”他的第二个太太胡氏后业成了寡妇,靠他持家以抚养二子成人。在她死时告诫他的小儿子李道南说:“(虽贫)还是读书”。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四六,页19a—b;卷五一,页10a—b。)此后李道南的厅堂就是以他母亲最后的留言来命名,他最后在乾隆三十六年(1759)时中进士,他在退休至过逝时任乡村教师。他和他的哥哥除了教育亲戚之外,拒绝与有钱人以及他们从事盐商的堂兄弟来往(这位堂兄弟是李天祈续弦后所领养的义子)。李氏家族只有这一房转型成小官和士人。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四九,页12b—13b。李道南的堂兄弟中至少有三位透过捐纳获官,李宏汉,一位知府;李宏汧,一位知县;李宏潞,刑部郎中。)

李家也许可以代表盐商中顽固的理想主义者,那么曾经造出户部尚书曹文植(1735—1798)以及内阁大学士曹振镛(1755—1835)的曹家,也许可以代表最谨慎和最实际的两淮盐商。虽然曹家在曹景宸(1707—1776)的父亲曹世昌时,已在河南的东南部经营盐业贸易,但曹家直到他这代才致富;(注:曹文植,《石鼓砚斋文钞》(嘉庆五年[1800]刊本),附录,〈先文敏公行状〉,页1a。)当曹景宸的兄弟成为生员时,他决定要作一个全职的商人,为了就是如他所云的“一儒一买,自当分任其责”。(注:曹文植,《石鼓砚斋文钞》(嘉庆五年[1800]刊本),卷十九,〈先大夫枫亭公行状〉,页6a—12a。 )因为他在扬州非常精明干练,一些年后曹景宸建立起自己庞大的财富,以致其父亲退休时可以衣锦还乡。虽然他早年时已是小康之家,但他们坚信家庭分工的策略。因此他要大儿子去扬州学习从事盐商,要二儿子在歙县管理家计,而全力培养聪明的小儿子曹文植从事举子业。经年地与长江下游的士人联系后,曹文植在乾隆二十五年(1760)以二十五岁的龄高中进士,这正是归功于这种家庭分工的策略。(注:曹文植,《石鼓砚斋文钞》(嘉庆五年[1800]刊本),卷十九,〈祭程恭人文〉,页12a—14a。)曹文植在五十时任户部尚书。他即使在仕途一路平坦时,自己也像他谨慎的父亲一样,要他的大儿子到扬州跟堂兄弟学作盐商,(注:曹文植,《石鼓砚斋文钞》(嘉庆五年[1800]刊本),卷十九,〈祭程鹤林表弟文〉,页22b—23a。)而把自己的小儿子曹振镛带在身边。(注:曹文植,《石鼓砚斋文钞》(嘉庆五年[1800]刊本),附录。)因为北京和长江下游绝佳的文风,造就了曹振镛于乾隆四十六(1781)时考中进士。他最后在道光十年时爬到顶峰,直到道光十五年(1835)过世。约有四分之一世纪戡称是皇帝的亲信,又是最有权势的阁员(minsters)。他的见解保守,但是个性廉洁。其他曹家的成年男子要不是拥有官衔的盐商,要不然就是下层的士大夫。

因为篇幅的限制,在此无法将其他盐商的家庭作一简述,不过我们可以保守的说,平均商人家庭经过二代或三代之后,即非原先同样的社会身份。事业上几乎当盐商家庭达到小康时,年轻的成员就被鼓励从事学术方面,最终是从政,结果使得商人家庭的商人成份愈来愈淡。这样的社会变质过程具有高度的选择性。因为除了勤勉聪明的条件之外,还要有好运,才能在上层的科举中成功,并且成为统治阶级的一员。然而,值得注目的是人数约三百人或更少的运商和场商的家庭,在顺治三年至嘉庆七年(1646—1802)间,居然造就了139个进士和208个举人。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四八,各处。同时期全国进士人数的总数是16,067人。参见房兆楹、杜联诘, 《增校清朝进士题名碑录》(哈佛燕京学社,1941),表页15—16,若地估计这时期中国的人口,则两淮盐商家庭中举的高比例是很明显地。)这是因为除了有一流的图书馆和文化活动外,盐商家庭的子弟也受到了最好的教育,这可以从当时专为其子弟创办的三个书院山长(?)都是名士可知。(注:例如,安定书院的山长就包括了有名学者杭世骏(1696—1773)、名诗人与戏曲家蒋士铨(1725—1785)以及重要的史家与诗人赵翼(1723—1815)。梅花书院的第一任山长就是当代著名的古文大师姚鼐(1723—1815)。见嘉庆《扬州府志》(嘉庆十五年[1810]刊本),卷九,各处。)除了科举的管道外,盐商家庭成员也可以透过盐商捐纳获官,程梦蛟和江兰就是很好的例子。总计顺治元年至嘉庆七年间(1644—1802 )有180个盐商家庭成员透过捐纳得官。(注:嘉庆《两淮盐法志》卷四九,各处。)

盐商中有相当多数的人虽有智识的天份,但是因为科举考场运气不佳,或是他们宁愿过著较悠闲的生活,所以选择了作文人而非当官。上层士大夫当然可以打入政治权力的结构中,而且他们的社会地位也因之超过其他族人。然而,严格说起来文人虽非统治阶级,但是也有其正式的社会力量,在《儒林外史》中有钱、好斗又狂妄的匡超人,即使像他这样的人也会惊讶佩服穷诗人牛布衣这样的人,仍然能够操纵政学界,让他这时才了解到在官员和上层士大夫这样迷人的社交圈外,还有另一种名气团体的存在?(注:该书之第十七章与十八章。 )其实真正的原因是在于当时衡量社会名声最重要的标准不是钱,而是政治和文学的名声,盐商家庭的社会流动也就是循著这种单一而且几乎是固定的管道。

回到资本累积的问题上,我们很容易地理解像盐商家庭这般大量消费以及从事奢华文化活动的生活形态,对他们的家庭资源来说不能说不是一种沉重的消耗。对一个富有家庭来说,游手好闲的年轻人等同于那些把自己塑造如同文人一样,从社会的角度来看都只不过是寄生虫。当然如果有人当官之后是能够增加家庭的名声,但不必然地就是家庭的财富。实际上,盐商出身的官员往往是品味甚高的高消费者,而非财富的创造者。一个官员若是来自中下阶层的家庭,他可能会利用自己的身份来改进家庭的经济状况。若是一个从盐商家庭出身的官员,因为意识到他的社会出身,他会极端地注意到提高自己家庭的名声,所以很地程家和江家退休后会致力于赞助学术,或成为藏书家或艺品行家。这绝不是偶然的,像曹振镛出身富有的盐商家庭,却可以廉洁一生,所以他死后可得到人人想要的谥号(文正)。他们的生活型态和社会流动,并不有利于资本的累积;相反地,他们把大量的可生产资本投入到各种非经济性的用途上。 若研究盐商的宗族运作可以发现到,他们家庭财富和资本的稀释实则发生的时间恐怕还要更早。在中世纪欧洲甚至到的英国仍然是长子继承制,长子继承制对保护财富以集中的形式实有很大的作用,但在早自汉朝此制度就已破坏。过去的两千年之间家产通常都是诸子均分,至少自宋代以来与自己亲族分财产,已成了被大声颂扬的美德。现今的研究显示两淮盐商也无法免俗。事实上,除了文学和上的成就外,要想在地方上占有一席之地,或想在一生中赢得美名,最重要的就是作个平时兄友弟恭的孝子,而且要注意照顾亲戚邻里。像曹景宸这位两淮盐商中非常实际的人物,也曾两次分家产以助贫人及亲族。因为他不是个体,而是传统中国社会下的产物。他曾告诉他的儿子说:(注:《石鼓砚斋文钞》,卷十九,页10b。)

孝弟,根本者,根本不修,则枝叶何由而茂。……处伯叔兄弟之间,事在克己。人生富贵何常?祖宗后嗣果有盛于吾者,则世业不坠,人之盛即吾之盛也。

资料显示相对财富较少的李家富可过二至三代,而财富宠大的家庭像程家则可以维持五代之富。由此我们不必惊讶像程晋芳只是继承到他第四、五代祖先的一小部份家产,他就那么不切实际。他拿到的那份家产不可能多到足以让他过著和他叔叔程梦星一样的生活,或者培养像马氏兄弟一样的奢侈嗜好,很幸运地马氏二人在世时家庭成员都维持在较小的规模。

总之,注喜孙的估计必需认真的检试。他估计在两淮盐商的黄金时代,总资本约在七到八千万两之间,(注:《从政录》,〈姚司马德政图序〉。)事实上,这与我们估计十八世纪后半期盐商总盈利约二亿五千万两并无矛盾。汪氏和我们的估计数字之间的差异,正可以用两淮盐商无尽的捐输报效来解释;(注:除了在乾隆三年(1738)与嘉庆九年(1804)两淮盐商捐献了36,370,968两外,到了乾隆三十三年(1768)他们还花费了4,670,000两招待皇帝南巡。《清史稿》, 卷四三五,页2b。)盐商的生活型态与社会流动此两个因素,促使盐商将大量的资本转入非经济的用途;也因为要使其宗族组织可以运作,所以也将其大量资本作此用途。如果投入的商业资本数量非常的庞大,(注:汪喜孙宣称在1830年左右,两淮盐商的可运用资本已经萎缩到只有四到五百万两。见《从政录》,卷二。无疑地,安部键夫〈清代 于 典当业 趋势〉,《羽田博士颂寿纪念东洋史论丛》(东京大学,1950)一文的假设是有部份真实的,他认为两淮盐商的资本有许多转投入了其它更有利的行业,特别是典当业;典当业的兴起与两淮盐商的衰弱几乎一致。然而作者把汪中错认为是《从政录》一书的作者。)那么就可以很正确地解释在十八世纪长江下游,会出现辉煌文化与知识的动因。