论1929年的沪总商会风潮

[摘要]沪总商会风潮是指1929年4月上海发生的国民救国会和商民协会与沪总商会的纠纷,它是上海商民协会与商会矛盾的直接表现。纠纷发生后,沪总商会与救国会互相指责,都要求严惩对方。风潮的最终结果是沪总商会被改组,商民协会被撤销,商民运动完成了自己的使命。

[关键词]国民救国会;商民协会;沪总商会;沪总商会风潮

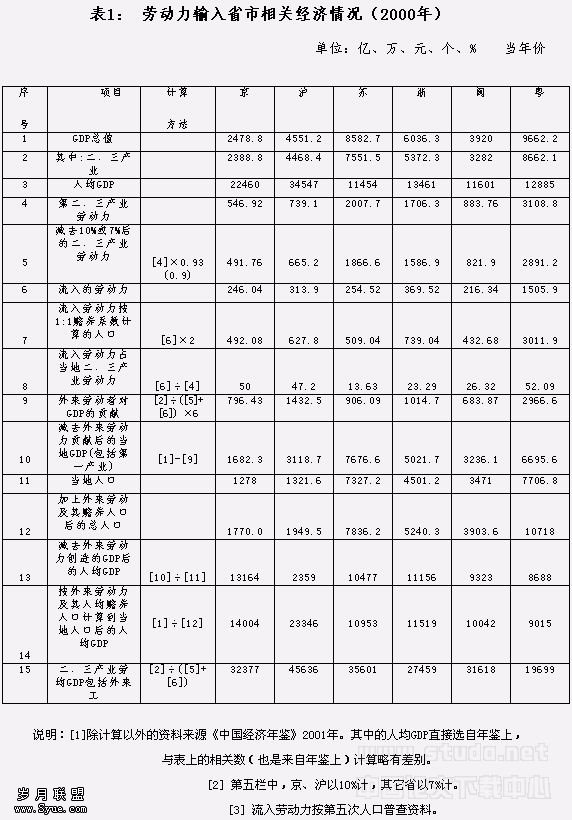

学术界有关商会史的研究成果累累,但对商民协会的出现重视不够。相对而言,国内外学者对商民协会成立后与商会的矛盾冲突及由此招致的改组和整顿着墨较多。20世纪三四十年代,日本学者橘朴白木指出,1929年南京国民政府对上海商业团体的统一增强了商业名流的权力。50年代,根岸佶从同业公会的角度分析了商民协会的性格和动向。七八十年代,美国学者小科布尔和约瑟夫·弗史密斯先后考察了上海资产阶级与国民党政权的关系,小科布尔指出商民协会是国民党的御用工具,南京国民政府对商会的改组和整顿意味着地方党部的胜利。约瑟夫则一定程度地继承了橘朴白木的观点,指出商民协会的最终瓦解,标志着国家对政党的胜利。80年代末,小滨正子指出在商会和商民协会对立时,上海资产阶级团体失去了自主性,不久接受再编,屈从于国民党的领导。在此基础上,金子肇探讨了商民协会的组织方针、形态和变迁,指出商人团体整理委员会的构成反映了党的统治力的强化,且重视资产阶级上层。学者在90年代开始响应,并论析了上海商民协会与商会冲突的情况。本文选取1929年沪总商会风潮为个案,探讨商会与商民协会的关系,指出商民协会成立后即与资本家阶级自己控制的商会对立冲突,最终同归于尽,它们相互关系的演化从一个侧面反映了国民党对资本家阶级的认识过程和基本态度。

一、风潮的缘起——商民协会与商会之关系

商民协会成立后,原有的商会并未废除,故各地普遍呈现商民协会与商会并存的局面。随着南京国民政府的建立,商民协会与商会的矛盾冲突产生,进而激化,招致改组和整顿。在商民协会存在的短期间内,二者既相合作又相冲突,其关系的变化,一定程度地反映了国民党对资本家阶级的认识态度,是南京国民政府成立后,党政关系的缩影,也是南京国民政府与地方势力矛盾斗争的演绎。

商民协会的发展和活动,引起商会组织的不安始自北伐后期,有些地方矛盾初露端倪,如汉口、长沙等地均发生二者的冲突。沪总商会向以全国商界的领袖自居,势力很大。而上海市党部曾利用《商民运动决议案》,力争以商民协会取代商会。因此,在上海,矛盾和对立状态尤为严重。

上海商民协会由上海市党部发起成立,成立之初即有取代商会之势。1927年11月17日,国民党上海特别市党部转发国民党中央商民部通告,宣称“旧有商会组织不良,失却领导商人之地位,本部拟于第三次全国代表大会时提出议案,请求撤销全国旧商会,以商民协会为领导之机关。”通告中援引1926年《商民运动决议案》的一段话,“明认”商民协会的商人为“革命商人”。据此,上海市商民协会筹备会的部分领导人指责沪总商会为“不革命的商人”。于是在国内迅速掀起一场有关商会存废问题的大辩论。

对此,沪总商会进行了反驳。1927年11月24日,沪总商会专函复致国民党上海特别市党部商民部,声称:“以革命经过之历史而论,国内资产家,与国外有资力之华侨,奔走革命为党国牺牲者,具在方策,历历可数,故必限定中小商人为革命商人,政府应扶助其组织,使之领导商人参加国民革命,此种悬想,非但不合论理,亦且显非事实。且国民党之政纲为全民,非阶级专政,于同一商人中,更不应创造中小商人名目,使之强分为两种阶级,涣散国民团结之精神,减少国民革命之势力。”并指出:“现行商会之组织,实系中小商人兼容并包,并无由某种阶级,可以专擅包揽之规定,有法规有案牍可以为相当之证明。”商会更就“失却领导商人之地位”反驳:“民国七年为抗争中日军事协定,而全国商会有第三次大会之召集。民国十一年为日本开全国和平博览会,拟以南满出品列入殖民地内,而全国商会电日抗争,通告全国商人勿选出品,勿往观览,此皆领导商人与帝国主义抗争之历史。其余反对英日继续同盟,否认曹锟贿选,俱以商会领导商人参加政治,使其放弃只营商业勿问国事之陋习。年来商人之能加入国民革命,未始非因此逐渐陶镕而成。而乃蒙此厚诬,不能不为相当之辩明者也。”最后强调:“就中央商人部此次通告所谓旧商会组织不良而言,按商会之组织,系以《商会法》为根据,则所称组织不良,亦系法令之缺点,而于组织机关之分子及机关之本身无涉,故中央商人部即认为商会组织不良,亦当从另行妥订商会法使其改善组织入手,不能因噎废食。”同日,沪总商会向各地总商会发出通电,拟订于12月15日在上海召开各省商会联合大会,讨论商会存废问题,实际是为了策动各省市商会加强联合,共同抵制国民党当局撤销商会的主张,以维护商会的法定地位。

1927年12月17日,沪总商会发起召集的各省总商会代表大会在上海召开。冯少山在开幕词中竭力强调,要“破除共产党分化商人(在同一商人中创中小商人名目)之策略”。他说:“一般人士每指本会所包含之商人为不觉悟之商人,为不革命之商人,此则不明商业之于政治,息息相关,又不明商人望治情殷之心理,以致有此扪烛之谈。”

在这次大会上,以冯少山为首的各地代表从不同角度系统驳斥了国民党中央到地方各级党政机关关于统一商民运动的决议。大会最后发表宣言,斥责当局扶植商民协会,“在同一商人中另创所谓中、小商人名目,使商人间发生阶级观念,互相猜忌,互相防制,然后可以听人宰割,听人榨取。此种谬说,必先破除”。“劳资纠纷实为界最不幸之现象,而迄今未得一根本解决之法,盖因各种条件,或出于一方之要求,各项法规,亦出于政府之独断”,“希望商人对于政治有深切了解,为积极之参与”,不能埋头商业不问政治。这些言词流露出对打算把商民协会变为其御用工具的国民党当局的责备和不满。

大会结束后,冯少山一再呼吁“全国商会赶速联合起来,全国农工与普通消费者赶速与商会联合起来。”要求政府召开经济会议,给予资本家参与社会和经济立法的权利。同时还撰文指出,商会是按《商会法》组织起来的法定团体,而商民协会乃是参加国民革命代表中小商人之团体,“胎息于苏维埃组织用作一种革命运动之方法则可,若以云巩固商业团体,足以促进商改善发达,则犹未也。”认为商民协会之组织,“专以国内商民为目标,是殆为一时引导参加革命之运动,而未为永久发达改善工商业之企图也。”

为此,各省商联会执监会作出决议,派代表赴南京请愿,“请撤消商会提案”,主要理由为三点:(1)商会按《商会法》组成,若有不良,应修改《商会法》,不应取缔商会;(2)若有买办阶级操纵商会情形,应对相关人员汰劣留良,不应取消组织;(3)商会在历次社会政治活动中屡建“革命功绩”。

乘1928年上海总商会换届选举,重新返回上海总商会并当选为执行委员的虞洽卿也极力为商会的地位争辩。在沪总商会召集的各省商会联席会议上,虞洽卿指出:“商人现处于危难地位,应有互相协助之决心,外界人士亦应明了商人状况,商会在社会上有良好成绩,对革命更有极大之协助,而此次第三次代表大会,竟有人提议,欲取消商会,此乃太以忘旧矣。”表明商人应以团结为谋幸福之道,不能互起纠纷。会议推派虞洽卿率请愿代表团赴南京,向中央政府申辩商会并非土豪劣绅及买办阶级之集合,而是商民的正当组织,甚至可称为革命团体。1928年8月,虞洽卿再次率领商界请愿团向国民党五中全会请愿,希望恢复商会合法地位,并以攻为守,极言“商民所受痛苦已忍无可忍”,要求废除苛税。

上海总商会频繁出面为各地商会力争合法地位与权利,虞洽卿等大资本家决不愿意接受商民协会的领导,使国民党中央内部也产生不同意见。一是认为旧商会不宜废撤,否则大资本家联合抵制,政府财源会受影响,二是认为不能承认各地总商会的合法性,否则批评政府的声音老压不下去,统一商民运动将半途而废。

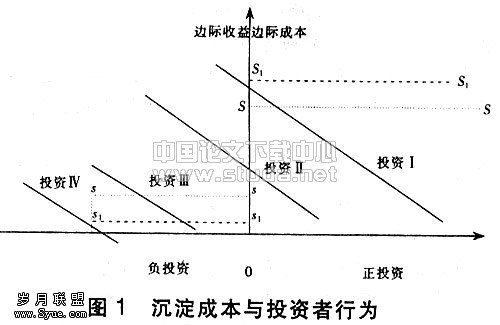

在上海召开的各省商会联合会上,上海特别市农工商局局长潘公展应邀到会,公开提出了商会与商民协会同时并存的主张,认为“商民协会与商会可以并存,但须划分性质或职务,商会以筹议并促进工商业之改良发展为目标,以团体(即法人)为会员;商民协会以联络感情共同维护商人利益赞助国民革命为目标,以个人为会员。商会与商民协会构成之分子不同,目的亦异,但公司商店之劳资两方,得融洽一炉,实行合作。”为此,在1928年7月19日的国民党中常会157次会议中,国民党中执会通过了《商人组织的原则及系统》,改变了以商民协会取代旧商会的态度,要求各地商民协会与商会分立并存,并指出商会代表大商人利益,受国民政府监督、管理;商民协会代表中小商人利益,受中国国民党中央执行委员会民众训练部指导。《商人组织的原则及系统》的颁布,并未消弭商会与商民协会之间的矛盾,反而随着矛盾的日益尖锐,纷争随之加剧。

利用商人组织原则,1929年3月,上海商民协会指出:北伐成功训政开始,民众运动受党部和政府的领导,而商民的组织训练缺乏统一明确的方针,各省市县商民协会与商会并存,纷繁错杂,无从领导。中常会通过的《商人组织的原则及系统》暨商民协会组织条例,指出商民协会与商会分立并存,商会代表大商人,商民协会代表中小商人。商民同时具有两种集团力量,既难集中组织,又易发生冲突。而且大中小商人的区别难以划分,常引起冲突和纷争,所以商会必须取消。商民协会既受党的指导,商会受政府管理。在“以党治国”的主义下,无论政府还是民众均应受党的指导,不能分两会性质,将党政分成两橛。因此更有理由取消商会。

商民协会多由国民党各地党部辅导成立。因此在国民党内有一定背景。由于当时国民党内派系斗争十分复杂,反映在商会与商民协会之间的纷争也尤为激烈。这种纷争在1929年3月国民党举行第三次全国代表大会时达到高潮。在全国代表大会上,关于“商民运动统一”的问题重新被提上议事日程,上海市党部负责人陈德征、潘公展等向大会提交《请解散各地商会提案》,提出了解散商会的三项理由:“商会过去之历史,全由商棍操纵把持,运用其地位以勾结帝国主义与军阀,冀危害党国”;商会会费过昂,中小商人无力加入,“实有背于本党全民政治之政策”;现今训政开始,“将全国所有一切商会、商界联合会以及全国商会联合会迅予解散”,以统一商民运动。3月14日,上海市商民协会决定推骆清华等人赴南京“请愿”,要求国民党三大通过“统一商民运动案”。《请愿书》声称:“请钧会决议商人组织应统一于受本党指导的法定团体之下”,并称上海市商会已成为“买办阶级及土豪劣绅盘踞”的“反革命”组织,取消商会是“解决二年来商民运动最大的阻力与纠纷的根源”。

上海市党部发起的这一场“统一商民运动”以利“反日工作”的行动,遭到了沪总商会的激烈反对。围绕商会的存废问题,沪总商会与商民协会和上海市党部之间展开了又一次大辩论。3月23日下午,沪总商会召开联席会议,推冯少山为主席。会议“群情激奋”,所有代表对“诬商会为土豪劣绅把持,勾结帝国主义军阀等语愤慨异常”,并当即议决公推代表“即日晋京请愿”。为表示对上海市党部的不满,沪总商会的会董闻兰亭、石芝坤、叶惠钧等先后辞去反日会所任职务。《全国商会请愿书》列举事实力图说明:商会为实际革命之团体;商会会员并非土劣及买办阶级;商会为全国内外商民正当组织;认为无论就“革命功绩”或“革命能力”而言,商民协会根本无法与商会相比,“妄言废弃归并,必致动摇全国内外人心,影响国家根本”。最后强调:“我国生产落后,民众涣散,三十年以来,幸赖商会支柱其间,稍留全国内外商民一线生机,以为对内发展工商业、对外发展国际贸易之根据。若竟锄而去之,消而灭之,则商民信仰所在,一旦无主,大乱以生。”

上海市商民协会不服,乃发表宣言:“当军阀时代,所谓商会,所谓商业,既为少数人、少数业所占有,资本愈大,势力愈厚,于是勾结官吏,欺压平民,造成土豪劣绅之资格。”商民协会所属各业分会也联合发表宣言,对沪总商会“自诩”的革命功绩进行反驳:“以言上海商界团体之革命精神,总商会恐居末尾,在前者有马路商界联合会,在当时有商民协会筹备会,均能不避军阀威权,努力奋斗。至言商会负担国民政府公债库券之功,则此功应属商人,不当属于商会,况以言负担公债,商会亦知北京反革命政府时代所发之公债负担者尽为商会会员乎?”

就在商民协会与沪总商会争论不休时,蒋桂战争爆发,国民党第三次全国代表大会只好匆忙结束,关于“取消旧式商会”的议案没有了下文。国民党上海市党部企图借三全大会解散沪总商会的计划失败后,重新拾起过去“商借会所”的办法,决定利用它直接控制的“救国会”(原上海反日会)向沪总商会发起挑战。

二、风潮的发生——上海商民协会与沪总商会之冲突

作为上海市党部的外围机构,上海市商民协会数次提出的解散沪总商会的要求得到了市党部的支持。随着反日运动的开始,上海市党部得到了大好机会。其采用的手段之一就是借口反日需要,挤占沪总商会的办公地点。1928年7月4日,陈德征以上海反日会的名义前往总商会,要求“借总商会拨室一间以充该会会址”,总商会会长冯少山当场“藉词拒绝”。7月5日,陈德征再函商借,“借贵会大厦,以发扬救国运动,且为公而忘私之表现”。冯少山依然拒绝,表示“承商一节,愧难奉命。”陈只好就此罢休,但记恨在心。

4月22日,上海商民协会因借总商会三楼会议室,与总商会发生冲突。23日,救国会自雇铜匠,将总商会三楼会客室打开,占领了会客室,并将室内的所有器具统行掷出。上前劝阻的办公人员被殴成重伤。救国会以总商会会客室为新会所,招致总商会常务委员的不满,致起纠纷。总商会并即电告政府,请示处置,市公安局长黄振兴会同冯少山实地查看。总商会常务委员议决,自24日起,全部停止办公,静候政府解决。4月24日,救国会与商民协会在总商会附近的一所学校举行大会,“声讨”沪总商会的“罪行”。沪总商会见势不妙,紧闭大门。但是,400多个手持铁棍的人撞开了大门,再次冲入沪总商会,捣毁办公器具,并洗劫了所有财物和些许文件。

总商会发出通告称:“本会于4月22日为国民救国会将平日本会常用之会客室两间,率领多人破门而入,自由占用,并将室中器具任意掷出,员役理阻,几被殴辱。此种行为已不复知有国民政府迭次保护人民财产之命令。本会处于暴力胁迫之下,已无法行使职务。万不得已,惟有自24日起暂停办公,静候政府依法解决。”

上海特别市商民协会发表宣言,称商民协会为国民党代表大会所决议组织的商民惟一法团。总商会突然锁闭大门,停止办公,以救国会借用会客室不能继续行使职权作为借口,是别有居心,小题大做,退一步讲则是行为幼稚,万难辞罪。认为救国会借用总商会的会客室对总商会并无多大影响;而冯少山等不经执行委员会讨论,独断独行,停止办公,蔑视会章;“总商会为一部分商民所组织,其所负之责任不为不大,乃该会主席冯少山等不恤团体以殉其意气,其为不顾商民利益、有负会员委托,虽百喙亦难自辩”。

国民救国会也刊登启事称其向总商会借用空屋办公,竟被冯少山、石芝坤、赵晋卿、林康侯等勾结捕房封锁会所,拘殴职员,群情愤激,几难遏止。为分化商会,启事还称此等行为纯系冯少山等四五私人所构成,该会其他委员与会员既与本案无关,亟应明白表示,自动退出为冯少山等所把持的现商会,静待解决,以免同流合污。

沪总商会则予以反驳:“本会因商民协会招雇铜匠,擅启门锁,强借会场,并因救国会占据房屋,处于暴力胁迫之下,不得已停止办公,业经登报通告。想蒙鉴察。乃24日正午突有暴徒四五百人手持铁棍破门直入,盘踞会所,捣毁房屋器具,并殴伤职员,情形危急。且关于此事本会所发广告亦均被检查扣去,无法宣布。除飞电呈请中央当部、国民政府暨主管院部主持核办,并请淞沪警备司令部、上海市政府饬派军警保护外,合亟专函报告,务请各业各团体主持公道,共起援助,并各会员协力匡扶,共维危局。”

24日的事件发生后,市党部函令各新闻报章停止登载总商会一切消息,甚至禁止告白或启事。沪总商会乃致函苏州总商会,说明24日事情真相及市党部袒护救国会、拒登总商会新闻广告的事实,请求苏州总商会分电中央予以核办。一并寄去沪总商会关于事件的通告,请苏州总商会分送苏州各埠报馆代为刊布。自此事发生后,沪总商会的电邮也时常遭致检查。因此4月27日沪总商会在发给苏州总商会的信函中表示了担忧,深恐函件被扣。

苏州总商会接函后,深感情形危急,电致工商部、省政府、上海市政府,请求迅速查办。苏州总商会主席庞天笙致函江苏省商会联合会,表示苏州总商会愿做后盾,请省商联会迅谋妥善对付办法。

随着事件的升级,引起中央党部关注,特派叶楚伧查办。全国商会联合会亦表示深切关心,呈文中央党部、国民政府,提醒“不可不请注意者”五事:救国会自由占用总商会会客室,总商会产权不得保障,影响党国法治成绩;上海市党部指导的救国会在总商会宣布停止办公后率数百人破门殴毁大暴动,贻上海向来未有之污点;上海市党部无权检查扣压总商会的言论告白;商会应存应废,中常会自有正当解决;沪总商会系全上海特别市之总商会,非冯少山等三数人之总商会,救国会、市党部、商民协会等舍法团而攻击个人,法理不应如是,事实亦不应如是,不应如是而竟如是,其为别有用意。

沪总商会认为,总商会会客室先是被救国会恃强占用,后又被救国会纠合多人藉词逞凶,殴伤职员。因此,沪总商会在给国民政府、行政院的呈文中,将事件始末进行了详尽陈述,既为自己辩解,同时请求以“法律制裁”“一切暴戾恣睢之行为”。

这本是救国会与沪总商会之间为争用办公室而发生的一件事。却很容易让人联想起数月来日益激烈的商民协会与商会的纷争。所以风潮发生后,全国商会联合会即一针见血地指出,上海市党部在24日大暴动后的一系列决议,如呈请中央勒令工商部取消总商会及紧急处置沪总商会,呈请中央解散冯少山把持之总商会并通缉冯少山等,为“意图消灭全国商会以贯彻其素所主张”。《中央日报》也发表社评,虽站在救国会的角度,指责沪总商会“别有用心”“措置张皇”,但指出“此问题不仅仅普通房屋之纠葛,而有思想利害之冲突于背后”。

风潮发生后,上海市党部即训令总商会“不得妨碍救国运动”。市执委会的训令称“救国会是奉市执委会命令所组织的合法团体,总商会舰然假借外人势力,丧权辱国”,指责总商会在未经市执委会及市政府核定解决办法以前,自请租界捕房派捕守卫大门,禁止救国会工作人员出入,并逮捕救国会工作人员。强令总商会即日撤退西捕,恢复原状,“如敢故违,则由此而发生意外情事,应由该会负完全责任。”

与此同时,上海《民国日报》连篇累牍地发表斥骂沪总商会的新闻和时评,沪总商会会长冯少山成为首要抨击对象。冯少山是“帝国主义走狗,是桂系军阀的代理人,是流氓恶棍”之类的言辞持续了整整一个星期。最后,上海市党部决定,呈请中央通缉冯少山等“反动分子”,一致拥护国民救国会加紧反帝国主义运动,“打倒效忠帝国主义,勾结军阀,阻挠革命的沪总商会”。在上海市党部执意“解散总商会、通缉冯少山”的要求下,国民政府工商部乃明令通缉“勾结军阀反动成性之冯少山及其羽党”。

5月4日,’市商民协会刊登启事,指控冯少山“勾结帝国主义”压迫国民救国会,丧权辱国,违背党纪,各界人士同深愤慨。声明经商民协会5月2日执纪联会议议决,“该冯少山勾结帝国主义之所为,准予开除会籍、并本会执行委员职务在案”。

市党部的态度如此强硬和严厉,沪总商会早在意料之中。作为旧的商人总会,在与救国会及市商民协会的争执中,很地会顾忌其后台执政的国民党的权势,沪总商会起初竭力忍让,避免事态扩大,且不失幻想。在22、23日的纠纷发生后,24日上午,总商会接到市政府批示,谓“救国会占用会屋事已电请市党部制止矣”。总商会“以救国会系在市党部指导之下组织而成,既有市党部之制止,该会当能服从党部命令,不致再生事端”。但总商会想不到,24日,又发生救国会捣毁总商会办公室,并殴伤职员的事件。总商会认为其与救国会的争执,本与国家政事无直接关系,但未料救国会竞不惜借用党部势力,命令报馆掩蔽真相。

尽管如此,沪总商会在事件发生后,虽然处于被动地位,但始终节节抗拒。总商会指出,救国会对于总商会会客室“实系占用,而非借用”。对于总商会停止办公,闭锁大门,总商会解释为实有不得已之情形。自1929年商品陈列所召开春季国货展览会以后,根据各地厂商意见,总商会于二楼议事厅举办游艺会以资号召。救国会“谓游客云集,人声喧杂,扰乱其办公,即有乘机捣乱之说”。自会客室事起,救国会大声疾斥,扬言乘机占据他室。总商会诚恐别酿巨祸,贻忧政府,累及厂商,经常务会议决定,总商会“一面登报宣布,一面致函市公安局请其派警守卫,以消弭隐患”,保全厂商巨万资本。

对于市党部训斥的“借用外力”,沪总商会明辩:事前因害怕滋生事端,于23日备有致公安局公函,请公安局派警保护,此“实为不愿借用外力之明证”。假使总商会与捕房有所接洽,则应在24日前已布置严密,岂容暴徒在24日得逞。总商会大门以外为租界,为总商会权力所不及之处,捕房采取何种行动,总商会绝对无从过问。

在“沪总商会风潮”发生后,上海市政府和上海市党部对商会大楼争执的反应也是对立的,党部发表了一份声明,指控总商会“诽谤”救国会,警告说要“严惩”商会。相反,市政府却无视党部的声明,直接命令总商会关闭商会大门,并请租界当局往该处派驻巡捕,以防再次发生暴力事件。上海市市长张群请虞洽卿出面直接与党部负责人陈德征、王延松共同解决此事。虞起初发表了一份调解性的公开声明,称这事件是一桩“小事”,“本可商量”。但第二天,他就因无调解余地,谢绝调停。

三、风潮的结局

面对愈演愈烈的风潮,国民党中央决定采取行动。早在1928年2月的国民党二届中执会四次会议中,中央执行委员、江苏民政厅厅长缪斌就提议“旧有商会商民协会等,一律取消”。此案一出,群情哗然,引起社会各界的普遍反响。现在沪总商会风潮发生,正好为南京政府乘机统一上海商人团体组织提供了最佳时机。

风潮发生后,上海市市长张群即着眼统一商民组织,谓“此次总商会与救国会纠纷,商民协会亦卷入漩涡,……余意宜放大眼光,将统一商民组织问题设法解决,实为根本要图”。国民党中央党部委派宣传部长叶楚伧到沪调查,决定对上海商人团体进行整改。叶表示“沪商民组织不统一,实非商民之福,中央意旨,在设法助商民统一组织,统一意志。至救国会与总商会纠纷问题甚小,商民组织若能统一,类此纠纷,自不致发生。”

国民党认为商会与商民协会之争,扰乱了社会秩序,因此下决心整顿“民众运动”,把民众组织工作的目标从“革命之破坏”转变为“革命之建设”。1929年5月2日,国民党中央第七次常会决议:沪特市商人团体,一律停止办公;派虞洽卿等34人为上海特别市商人团体整理委员会委员。并电令沪总商会、南市商会、闸北商会和商民协会,“上海特别市商人团体整理委员,已由本会第七次常务会议指定,并电促即日召集成立,贵会应一律停止工作,听候整理,俾过去纷争,从此泯息,统一组织,早日全成。”5月26日,沪总商会主动向商整会移交关防、图章、案卷、簿册。6月4日,商人团体整理委员会派王晓籁、王彬彦等委员接管闸北商会。6月12日,商人团体整理委员会派顾馨一、叶惠钧、闻兰亭接管沪南商会,派王延松、成燮春、邬志豪接管市商民协会。

为了彻底解决商会与商民协会的争议与矛盾。国民党中央认为必须从法律上着手。早在1928年工商部就拟定了《商会法》,1929年8月国民政府正式颁布《商会法》,商会在改组的前提下得以留存,亦即意味着商民协会将被解除。次年2月,国民党中执委和国民政府分别发出通告撤消1928年颁布的《商民协会组织条例》,限期结束各地商民协会。

1930年6月,上海市新商会正式成立。沪总商会,这个存在了27年之久、号称“第一商会”的资产阶级团体终于为国民党的强权所控制。随着商会的改组和商民协会的被取消,二者之间的纷争终于有了彻底的了断。

救国会及商民协会是上海市党部操控的团体,其行动正体现了市党部的意图,其真正用意就是为了重新建立自身能够控制的商民团体。挤占办公场所,仅是其借口。在国民党三大否决“取缔商会”的决议后,上海市党部仍坚持己见,利用其党治资源的优势,对沪总商会采取各种方式进行打压。如利用国人近代以来的民族主义情绪,给沪总商会贴上失去民族尊严与立场的“亲帝”标签,以图丑化总商会在社会上的形象;又如利用掌控的舆论宣传阵地,封堵总商会向社会申辩的管道。这种行为在商民中对国民党的形象只能产生负面效应。

对此一事件的态度,地方党、政之间颇有差异,地方政府对总商会的态度温和得多。这与北伐后国民党党治在地方运作的态势不无关联。

这场风波也一定程度反映了地方党权的式微。以陈德征为首的上海市党部代表,在国民党三大提出取消商会的动议案,斗争矛头直指上海总商会这一当时中国最有影响最具号召力的商业团体,目的是为了扼杀商业团体与国民党在政治上争权的力量。为了整垮上海总商会,国民党上海市党部利用其“御用组织”商民协会和救国会与上海总商会进行较量。在沪总商会风潮中,上海市党部所表现出的气焰,正是其失势前的最后挣扎。这一事件表明,在国民党地方党部党权旁落的情况下,其所能运用的政治资源也是有限的。