2004年7月10日北京城区局地暴雨分析(二)

二、降雨成因分析

强降水的形成通常受多种因素影响,与此相关的因素却极为复杂。而且它们彼此之间交叉反馈,相互影响,形成各种各样的有利与不利条件。这些因素的变化,不仅与大雨滴增长和降落的物理过程密切相关,而且与强降水的降水效率也有很大的关联。无论是宏观、微观,或哪一种尺度的影响因素,它们都是错综复杂的,而且是相互制约的。但是,最基本的形成必须具备充足的水汽以及水汽凝结成大量大雨滴并降落下来的条件,即水汽条件、垂直运动条件、云滴增长条件。

1、各高度上的水汽分布

分析7月9日20时和10日08时850HPA、700HPA、500HPA图的温度露点差的分布情况,见表2。

表2. 北京上空各层湿度状况

等高面 日期 | 850HPA | 700HPA | 500HPA | |||

T | T-Td | T | T-Td | T | T-Td | |

9日20时 | 18 | 0.8 | 10 | 1.5 | 4.9 | 11 |

10日08时 | 15 | 1.3 | 7 | 1.8 | 0.7 | 15 |

从表2中我们可以看出,在850HPA~500HPA的大气层结中,下层的水汽含量远比上层的水汽含量大,并且,这种下湿上干的配置日趋加强。我们知道,这种上干下湿的结构,配合低层的持续高温,正是典型强对流天气形成的必要条件。

此外,从天气图中也可以反映出湿度在华北地区各层中分布的不均匀性。一般来讲,高湿度带与雨带的配置极为密切,与强降水过程的对应关系非常好。不仅可以反映出雨带的位置的移动情况,而且还能够反映出雨强的大小。高湿度区对应雨强大,低湿度区对应雨强小。不难看出,此次北京城区的暴雨比周边地区强的原因也就是由于这种高湿—高雨强相互对应的一个很好的例证。

从本站地面观测资料中相对湿度的连续变化也可以反映出低层的这种不断的增湿过程。见表3.

表3. 石景山气象站近地层湿度连续变化情况

时 日 | 7月7日21时~7月10日20时本相对湿度连续观测值 | |||||||||||||||||||||||

21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |

7 | 49 | 51 | 51 | 59 | 68 | 72 | 77 | 77 | 85 | 69 | 68 | 59 | 53 | 51 | 46 | 40 | 38 | 40 | 69 | 82 | 64 | 63 | 67 | 71 |

8 | 74 | 74 | 79 | 84 | 88 | 87 | 90 | 93 | 91 | 90 | 77 | 73 | 60 | 55 | 51 | 53 | 47 | 36 | 35 | 35 | 51 | 58 | 62 | 65 |

9 | 79 | 88 | 94 | 90 | 94 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 86 | 77 | 73 | 68 | 61 | 60 | 51 | 54 | 50 | 55 | 54 | 57 | 61 | 65 |

10 | 71 | 74 | 79 | 85 | 91 | 92 | 92 | 89 | 90 | 90 | 86 | 84 | 82 | 80 | 77 | 77 | 77 | 90 | 91 | 94 | 97 | 98 | 99 | 97 |

从上表我们可以看到,本站下层连续5日都处于高湿状态,尤其从8日17时开始持续增湿,10日11时起,湿度呈明显的递增趋势,直到13时38分降雨开始。可见湿空气在北京地区积聚时间已达相当长一段时期,这表明,北京地区的上空为一大湿度区,这样的低空湿度环境对这次局地性暴雨的形成创造了极其有利的条件。

2、有利于对流的单站条件

下面以石景山气象站观测资料为例,分析有利于北京地区形成暴雨的单站温、湿度环境。7月4日起至8日,本站日平均气温(℃)为 27.8 25.9 27.6 27.0 26.6,均高于7月上旬历年温度平均值25.8℃。由连续观测记录来看,7月上旬中2~9日,石景山站的日最高温度均大于30℃,最高温度达35.5℃,也就是说,到7月10日为止,持续高温天气为这次强降雨的形成创造了良好的热力条件。

表4.石景山站7~10日地面资料

日 期 平均值 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |

气温 | 25.9 | 27.0 | 26.6 | 25.4 | 24.0 |

相对湿度 | 53 | 61 | 65 | 74 | 92 |

气压 | 993.1 | 997.0 | 998.1 | 997.6 | 996.1 |

从上表可以得出这样的结论:从6日至9日低层为一个增湿的过程。高温、高湿的下垫面已经产生,地面能量充分积累,这种潜在不稳定能量一量得以触发,就会产生强雷雨天气,形成一场大量级的降水。

3、垂直运动条件

当大气具备了真潜不稳定或对流性不稳定的层结时,它所具备的不稳定能量是潜在的。要使潜在的变为现实,必须有足够的抬升(热为和动力的),否则对流还是不会发展,这是对流发展的充要条件。抬升作用至关重要,一方面是使空气上升达到饱和凝结志水滴降落下来,另一方面是将水平输送来的水汽向上输送。对于潮湿空气,这种垂直运动显得尤其关键,因为能源源不断地向上输送水汽。

这次暴雨产生的大的环流背景是欧亚、中西伯利亚低涡、低槽的产生,在北纬40°附近又多低槽活动,北京地区处于两个高空槽之间,受高压脊控制。

从9日20时500HPA分析图上看到,河套地区西部有一低槽形成并逐渐缓慢向东移动,从10日早晨08时的高空(500HPA)分析图看到,高空槽前——北京西南部的太原附近增湿明显,高空槽移动加速,在河套地区北部产生切变,生成风场气旋,对应-12℃冷中心。在低槽迅速东移的过程中,北京逐渐进入槽区,受槽前上升气流控制,上升速度呈北高南低的分布特点。强烈的辐合上升运动使槽不断加深,在北京东北部上空逐渐发展成一个完好的低涡系统。同时,在地面产生一条强冷锋带。这条强冷锋突然加速,呈前倾形式,此时高空槽线(700HPA)与地面锋位置基本重合。随着高空冷空气急速东移南下,不断向北京移近,经过北京上空时下沉增暖并被低层空气加热,变为暖而干的空气,而低层由于低空急流的存在,使南方暖而湿的空气不断向北输送。这两种不同性质的气团相遇后,由于湿度梯度很大而形成了一干湿分界面。这使得暖空气在此处被迫抬升,迅速凝结,形成大量可以降落的雨滴。

在10日20时我们分析高空500HPA和700HPA高空图时都可以看到这个低涡系统,此时北京处于这个低涡系统的底部,受槽前上升气流控制。但从下午的卫星云图分析,低涡中心的位置已有向东北方向移动的趋势,并且其强度明显的减弱。

冷涡是一个深厚的斜压系统,其形成、移动、滞留与大尺度环系统有密切关系。一般来讲,低涡云系在内陆地区的移动较为缓慢,中心位置不变或少变。由于受低涡底部槽前上升气流的控制,北京城区的垂直上升运动最强烈,湿层最厚,不稳定能量最集中,产生的降雨也最多。因此,高空冷涡的存在是这次暴雨产生的动力条件。这次降水中心移动缓慢,从卫星云图和雷达回波上可以看到,雨区沿涡旋方向移动,直到不稳定能量释放完毕后,高空冷涡才由北京上空移出,向东北地区发展。

2、 风

风传输水汽的重要动力因子,西南气流源源不断地把水汽从海洋等源地经由水汽通道输送到高纬地区,给中高纬地区带来充足的水汽。单靠大气中现存的水汽含量要产生大的降雨,特别是7月10日这样的暴雨是远远不够的,必须有水汽的不断供给,水汽不断凝结降落才有可能。因此,西南气流的存在是大雨形成的重要因子。我们在分析7.10局地暴雨时,特别分析了产生这次强降水的低空急流条件,即这次暴雨的重要水汽来源。低空急流是一支暖而湿的气流,在急流轴上和急流轴的附近,湿度很大,最大水汽轴线与最大风速线是一致的,形成一个与急流走向一致的湿舌。所以低空急流是向北向上输送水汽的最主要通道。

在低空急流轴上,假相当位温θse最大,而在轴的左侧θse随高度减小,所以在急流轴左侧经常处于位势不稳定状态,有利于对流的发展。

我们在风廓线图上可以明显地看到北京上空低层存在一个大风速区,最大风高度位于500米左右。在850HPA图上14m/s以上的较大范围的西南气流出现在雨区的南侧,而且主要出现在降雨发展阶段。随着降雨的加强,西南风急流的南风分量不断加强。南风分量的加强,意味着水汽输送能力的加强。强降雨发展前和发展期间,大量的暖湿气流被输送到雨区来,为这次强降水的发展提供了充沛的水汽条件。另外,在急流中,风的垂直切变很大,使大气层结处于极不稳定状态。为中尺度系统的发展提供了有利条件。

4、城市小气候影响

北京是个热岛效应很强烈的城市,一般来讲,在同纬度地区,北京的日平均温度和年平均温度最高,而热力条件是降雨产生的一个必要条件,因此,这次暴雨的落区在北京城区内也就不足为奇了。然而,温度的高低并不能代表这个地区的降雨一定充沛或是一定不足。降水的产生受多种因素的制约,如季风、大尺度环流系统、局地地形、小气候因子等等。我们这里讨论的是这种地方性小气候对降水产生的影响。

北京7月上旬的湿度一直维持在一个较高数值。这种低层高温、高湿状态在北京气候史上曾多次出现,已经成为很具地方特点的一种小气候特征。这种状态除了与低气压,空气不易扩散相联系,还与一些城市因子有关。如在石景山地区,石景山电厂、首都钢铁公司厂区内都设置了排放量很大的用烟囱,因为生产需要,这些烟囱昼夜不停地向空中排放废气。一方面,高温的废气对低层大气起到加温、增湿的作用,另一方面,烟囱中排放、汽车排放、空调制冷等在对空气加热的同时排放出来的细小尘粒大大增加了空气中气熔胶的数量使下层由于低气压而扩散不开的水汽大量附着,悬浮在大气低层。这就使得北京城市地区下层具备了优于周边地区的产生降雨的有利条件。

根据这个假设,我们对资料进行模拟分析。验证低层大气加热和污染物的增加对降水系统产生的影响。结果发现,每当大的降水系统,特别是稳定的降水系统经过湿润的水体上空及周围地区时,降雨强度加大,降雨总量也有明显加大;同一降水系统经过下方有加热和污染物存在的地点时,降水强度也会有明显加大,降水总量也明显增多,与水体的加湿作用相类似。 从2004年7月10日之后的几场大雨来看也得出同样的结论:北京城区降水量在各地的分布有很大差异,大的雨量点总是出现在较大的水体上空和空气污染物较多的地方。这些地点小气候特征明显,极易形成良好的不稳定能量聚集。这次强降雨的分布恰好吻合上述假设,因此,污染物的存在和下垫面空气的加热作用加剧了不稳定能量的产生。低空污染源不仅对环境造成恶劣影响,也对强降雨具有不可忽略的贡献。

三、 暴雨强度分析

本次分析重点松林闸雨量站和天安门雨量站不同时段的降水量,根据北京市水文手册、北京市政暴雨强度公式,分别确定各时段降水量的重现期,见表5.、 表6.。

表5 天安门站雨量重现期计算

时段(分钟) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1440 |

雨量(毫米) | 19.0 | 30.0 | 40 | 44.0 | 56.8 | 67.9 | 71.8 | 78.1 | 82.6 | 97.4 | 102.8 | 104.5 | 106 |

水文重现期(年) | 15 | 20 | 15 | 5 | 3 | ||||||||

市政重现期(年) | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 8 |

表6 松林闸站雨量重现期计算

时段(分钟) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1440 |

雨量(毫米) | 6.5 | 11.5 | 16.5 | 20.5 | 26.0 | 34.0 | 42.5 | 47.0 | 55.4 | 58.8 | 62.7 | 64.2 | 65.8 |

水文重现期(年) | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||

市政重现期(年) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 |

根据计算可以看出,本次局地暴雨的总量并不是特大,其24小时降水值的重现期为1.5~3年,远远低于北京城市河道现有的防洪设计标准。因此,本次暴雨并没有给城市河道防洪带来压力。本次暴雨的短历时降水非常大,降雨强度高,暴雨中心10分钟、30分钟、45分钟、60分钟等几个特短历时降雨强度重现期超过15年一遇,而北京城区目前大部分排水管道均按照0.5年、1年、2年一遇的标准设计。因此可以说,降水强度超出排水设计能力是此次暴雨中心区发生了大面积积水情况的主要原因之一。

四、 暴雨产汇流计算

本次计算以城市中心区为计算区,面积为94平方公里,雨量及雨型直接采用天安门雨量站资料。该区不透水面积大于70%,径流系数采用0.6。根据计算区域总降水量996.4万立方米,产流量597.8万立方米。汇流采用纳须瞬时单位线模型计算。

瞬时单位线就是在瞬时(无限小的时段)内,流域上降一个单位的地面净雨(水量)在出口断面形成的地面径流过程线,通常以u(0,t)表示。瞬时单位线假设流域的汇流作用可以由串联的n个相同的线性水库的调蓄作用来代替,那么,流域出口断面的流量过程便是流域净雨经过这些水库调蓄后的出流。根据这个设想,导出瞬时单位线的数学方程为

![]()

式中 n--线性水库的个数

![]() --n的嘎函数

--n的嘎函数

K--线性水库的调蓄系数,具有时间因次

e--对数的底。

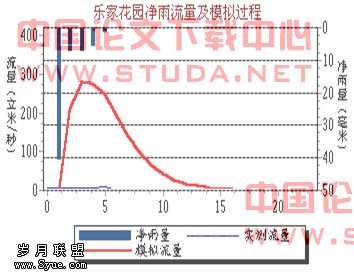

本次计算瞬时单位线所取时段为1小时,这主要是由于计算面积小汇流时间快的原因。计算径流过程结果如下图,最大流量282立方米/秒,这与乐家花园实际测验流量接近,此外此次城市河湖排掉污水100万立方米,蓄滞雨水150万立方米。

五、 结论与建议

1、本次降雨具有强度大、雨量大、突发性强、短历时强度大、不均匀分布和持续时间较长的特点。是北地区入汛以来的第一场暴雨。降水初期以阵性为主,后转稳定性降水。降水量在时空分布上呈现出明显的不均匀性,降水量以城区为中心向周边递减。

2、降水的主要影响系统是来自河套地区的高空低槽移近北京上空时与北京上空的暧湿空气相结合产生强对流不稳定。在低槽移的过程中高空冷低涡的产生是此次暴雨形成的动力条件。低空急流的存在是这次持续性暴雨产生的一个重要水汽来源。它源源不断地将南方暧湿气流向北输送,与来自北方的干冷空气在北京的上游地区相遇,给这次大暴雨的形成提供了一条水汽通道。

3、城市小气候对这次暴雨所产生的作用十分明显,下垫面的加热作用和悬浮微粒的存在加大降水量级。因此,污染物的排放对大范围降水的影响不容忽视。

4、通过本文分析,可以看出7.10 降雨总量并不是太大,重现期1.5~3年,而造成一定灾害主要是由于短历时降雨强度大,城市下垫面不透水面积大造成径流系数大、汇流时间缩短,雨量小而峰量大。

5、此次暴雨短历时强度超出现有大多数排水管道的设计排水标准,造成积水。这与路面整体结构设计和路面铺设材料的选取有直接关系。建议今后在重要路段排水设计时适当提高设计标准,改进路面材料的渗透性,尽可能减少主要干道的积现象。

6、建立完善的城市洪水排蓄体系,最大程度搞好城市蓄水,减少因暴雨而造成的无益排放,减小暴雨带来的损失。对于城市暴雨产生的雨洪应采取先蓄后排的治水方针,变防治洪水为管理洪水,要将城市暴雨视为城市的一种资源。

[1]于耀仁,王参美. 960703 大暴雨成因分析.河南气象.1997.11(3):45—48.

[2]朱乾根.<<天气学原理和方法>>[A].气象出版社.1981.

[3]张元箴.<<天气学教程>>.气象出版社.1992.6(1).376-457.

[4] 章淹.<<暴雨预报>>.气象出版社.1990.

[5] 寿绍文等.<< 中尺度对流系统及其系统>>. 气象出版社.1993.

[6] 李欣玉. <<京城暴雨成灾>>.2006年5月访问.

[7] 赵泓漪,白国营.<<北京水文手册.洪水篇>>.北京地质出版社.2002.5(4).22-23