关于医学社会史的理论思考(下)

三、医学社会史的研究对象

由于医学社会史是社会史的分支学科,所以其对象应当包括在社会史的研究对象之中。但在目前史学界关于社会史研究对象的诸多的看法中,⑦绝大多数学者并没有明确提及医学社会史(或者类似学科)所应涉及的对象。而只有少数学者的研究涉及到,如学者杜正胜等人认为“生命的体认”(身体、医疗、命运、生命限度的突破)和“生命的追求”(人格风范、职业追求、人生意义、人与天地万物、今生与来世)属于身体史研究的范畴。虽然“身体史”并不等于“医学社会史”,但其对身体进行诠释时是以健康、疾病为切入点的。由于健康、疾病是医学的核心内容,所以杜正胜等人的观点已涉及医学社会史的研究对象。不管医学社会史研究的对象是否受到社会史学界的关注,那些与人的“生老病死”有关的社会活动和社会关系始终是客观存在的,并且应当成为社会史研究的对象,它们是社会史研究对象当中较特殊的一个部分。

又由于社会史的研究对象具有历时性与共时性的特征,所以作为其组成部分的医学社会史研究对象也应如此。李大钊曾在1920年发表文章《马克思列宁主义的历史》中指出:“纵观人间的过去者便是历史,横观人间的现在者便是社会,所以可以把历史和历史学与社会和社会学相对而比论。”[10](p159)在这里,李大钊虽然是在探讨历史和历史学与社会和社会学的区别,前者强调历时性,后者强调共时性,但是作为历史与社会、历史学与社会学相融会贯通的社会史就应当同时具有历时性和共时性。也就是说,社会史一方面要横向考察某一历史时期社会的共时性结构,另一方面要纵向考察社会结构的历时性变迁。因此,医学社会史研究的对象也应包括这两个维度:共时性的状态,即静态存在;历时性的变迁,即动态存在。

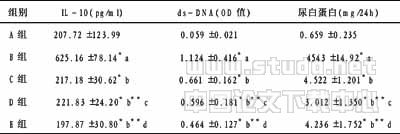

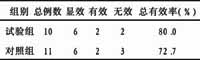

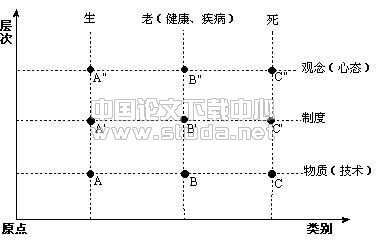

其一,共时性的对象。共时性的存在又被理解为空间状态,指某个历史时期医学活动及医学社会关系的结构。在不考虑历时性因素的前提下,医学社会史的研究对象几乎等同于医学社会学的研究对象。关于医学社会学的研究对象,与西方国家有所区别。1957年美国的斯特劳斯在《医学社会学的性质和状态》中认为医学社会学有两个领域:“医学中的社会学”和“医学的社会学”。[7](p3)医学中的社会学,是研究影响人的“生老病死”这一生命过程的各种社会因素,如探讨年龄、性别、社会状态、种族和部落、水平、职业等因素与某些特定的健康障碍(或疾病)的产生和流行之间的关系。医学的社会学,则主要是研究医学认识和医学实践过程中的组织、角色关系、行为规范、价值观念以及信念等群体行为因素。在中国,前者被认为是社会医学研究的范畴,后者被认为是医学社会学研究的范畴。中国对医学社会学和社会医学研究对象的区别是按空间划分的,如果从历史角度看,这种空间划分就失去了意义。无论是医学社会学研究的对象还是社会医学研究的对象,都是与医学有关的社会活动及社会关系,即都应当属于医学社会史研究的范畴。这些研究对象从类别上看,包括与人的生产、成长(健康与疾病)、死亡相关的医学社会活动及医学社会关系;从层次上看,包括物质(技术)层面、制度层面、观念(精神)层面的医学社会活动及医学社会关系。其结构可用下图表示:

上图中的每个黑点都代表不同类别、不同层次的医学社会活动或医学社会现象。其中A、B、C、是物质(技术)层面的医学活动或医学现象。A包括行房受孕、妊娠安胎、难产处理、产后调理等,这些活动属于妇产医学和新生儿医学的范畴;B包括卫生保健、疾病防疫、疾病诊疗、药物研制与使用、病人护理等,这些活动属于预防医学、临床医学和药学的范畴;C包括生命抢救、临终关怀、死尸处置等,这些活动属于临终医学的范畴。A′、B′、C′是制度层面的医学活动或医学现象。由于制度是主体对于客体的认识和实践活动的中介,因此在人们的健康、疾病、生死观念与医学实践活动之间必然还存在着一系列的规范人们言行以及明确各种关系的制度。这些制度包括与身体及生命过程有关的各种规定、、伦理、道德等行为模式和行为规范。其中A′包括对助产者的技能要求、生产及产后仪式及相关规定等;B′包括医护人员的职业道德、疾病规程、预防保健制度、公共卫生政策、社会保障立法等;C′包括丧葬仪式、以及如今关于安乐死的立法等。A″、B″、C″表示人们对生命过程的认识,常通过观念(心态)表现出来,包括生命的理论研究和医学教育活动,以及对身体、生死、健康、疾病、治疗、生命价值的认识等。

在物质(技术)、制度、观念三个层面中,制度和观念的形态及变迁是医学社会史研究的重点,至于物质层面的医学活动或医学现象是传统医学史关注的重点。当然,这并没有明显的界限,即使是纯技术层面的医学活动也都完全融入到了特定的社会文化氛围之中。事实上,在传统社会中纯技术层面的医学活动或现象并不占主要地位,人们对身体及生命过程的认识和干预主要是通过技术以外的方式来实现的。正如杨念群所言:“在传统社会中,出生与死亡都是发生在特定时空的仪式行为”,“(收生)姥姥的社会功能大于医疗功能”,“接生的生理过程在整个出生典礼中只处于次要地位”[11](p133-140)。隋代的巢元方在《妇人杂病诸候》的“无子候”中也认为:妇人无子,或因坟墓不祀,或因夫妇年命相克,或因夫病妇疾。[12](p419)他推断妇人无子时,最先考虑到的是“祖坟”、“年命”等非生理病理因素。德国学者罗梅君在研究中也得出了同样的结论:“无子女是命运”,“生孩子和孩子的成活首先取决于时间和具体的时辰”,“均受星相监督”;“无子女是不幸福,是由恶势力引起”;“无子女或子孙满堂也决定性地取决于已去逝的家庭成员的欢心” [13](p8-13)等,因此求子的主要手段则是利用星相的力量、忏悔或祈福等。所以,在医学社会史的研究中,上述三个层次的内容虽然可以有年侧重,但都不能被忽视。

其二,历时性的对象。历时性的存在又被理解为时间状态,指医学社会史研究对象随时间的推移所发生的变迁。万事万物都处在不停的运动变化之中,在人类的进程中,医疗技术在不断提高,医药卫生制度在不断完善,人们的生命观念也在不断更新,其结果是人的健康状况在不断改善,平均寿命在逐步延长,人种也在不断进化。这一变化过程就是一个历时性的、动态的过程。医学社会史的任务就在于探究导致这些变化发生的原因,叙述这些变化的过程,并分析这些变化导致的后果。因此,医学社会史的历时性研究对象就包括这三个方面:医学社会活动和医学社会关系随时间的推移而发生变化的原因、变化的过程、变化的结果。例如,杨念群通过对上个世纪20年代北京卫生实验区的建立对人们空间观念的改变的论述,提示了传统社会中“稳婆”和“阴阳先生”的公共形象和专业认同发生改变的过程及原因。[11](p134)李贞德通过对汉唐医药典籍的考察得出结论:自汉至唐,求子之责由男性(房中书的读者和房中术的施术者)逐步转向女性(经方所列各种汤药的服用者)。[12](p419)这些都是研究历时性医学活动和医学社会关系的范例。

四、医学社会史的研究方法

医学社会史作为一门崭新的学科,要求有新的研究方法与之相适应。但这并不是说要创造出一套与各传统学科完全不同的研究方法或范式,因为医学社会史是在传统学科(如医学、社会学、历史学等学科)基础上成长起来的,它的研究方法可以在对传统学科方法基础上通过“改造”而产生。这一改造主要包括:传统史学方法的化,西方史学方法的本土化,其他学科方法的史学化。

其一,传统史学方法现代化。医学社会史属于社会史的分支学科,社会史又是历史学的分支学科,因此医学社会史相对于传统的史学需要经历两次超越,即作为“新史学”的社会史对传统“精英史”的超越;作为专门社会史的医学社会史对一般社会史的超越。

社会史是在上个世纪初以传统旧史学的反叛形象“新史学”而出现的,同时也借鉴了法国年鉴学派的研究理路,从而形成了以“自下而上看历史”、“运用多学科理论和方法”、“总体史的追求”为特征的理论和方法。[14](p95)这是社会史对传统史学的超越,作为社会史的医学社会史也必须经历这一超越。即在研究取向上必须改变传统旧史学只关注皇亲国戚等少数人的贵恙的倾向,转而关注人民大众的康乐与疾苦;在研究方法上必须改变传统史学埋首钩沉、简单叙事的倾向,转而利用多学科的研究方法以及全方位地诠释医学的历史;在史料运用方面,也必须转变只利用宫廷实录或档案的倾向,转而利用方志、家谱等地方史料。

就医学社会史而言,对传统史学的超越主要表现在对传统医学史的超越。我国传统医学史研究多是停留于技术层面,且多属于“精英史”、“成就史”范畴。对此,施义慧曾指出 “伟大医生的传记、医学知识的进步、疾病的诊断和医疗技术的突破成了医学史书写的基本模式。这种过于简单的研究模式和编撰方式,忽视了医学在社会发展中的地位和影响、医学技术的发展与人们医学观念变化之间相互关系以及人类社会处理健康与疾病问题的历史演变。”[15](p110)即使到了今天,“我国医学史研究仍然以传统的研究、典籍评述,人物考证等为主,无论在理论上还是方法上尚缺乏新的突破”[3](p39)。要实现作为技术史的医学史向作为社会史的医学史转变,必须在理论与方法上全面超越传统医学史。即研究取向不应只是少数医药界少数精英,还应包括推动医药事业发展的广大民众;研究的内容也不应只是医药科技的进步,还应当包括医事制度的完善、人们健康疾病观念的更新及健康状况的改善等;书写的不应只是成功的典范,还应包括失败的事例;史料运用也不应只局限于医药典籍或医案,还应当包括宫廷和地方史料以及笔记、小说等文学作品。

又由于医学社会史研究对象的特殊性,故其研究方法也有别于一般社会史。对研究者而言,除了要有扎实的史学功力之外,还必须有一定的医学知识;在运用多学科研究方法方面,一般社会史多借鉴社会科学研究方法,如人类学、社会学、民族学、心、学等,而医学社会史除了借鉴这些社会科学研究方法以处还必须借鉴相关的科学研究方法,如医学、生理学、数学、化学、物理学等;在史料运用方面,一般社会史以宫廷史料、地方志、族谱等为重点,而医学社会史还必须查阅浩如烟海的医药典籍和医案。

其二,西方史学方法的本土化。中国社会史的勃兴,与西方新史学及其他社会科学的理论和方法的传入不无关系。同样,中国医学社会史研究的兴起和发展,也深受西方影响。

由于西方学者较早涉足医学社会史领域,不仅积累了丰硕的成果,而且形成了较成熟的医学社会史理论和方法。如西格里斯、施赖奥克、罗森、Edwin Clarke、Annales、福柯、波特等曾对医学社会史的研究范畴、研究方法做过较早的探讨。[3](p36-39)随着诸多医学社会史中译本的出版,⑧西方医学社会史的理论和方法也不断传入中国。西方医学社会史理论与方法还通过学者的“中转”传入中国。⑨此外,近年来中西学者的交流与互访,也加速了医学社会史理论与方法的交流。西方医学社会史研究有一显著特点就是通过历史叙事揭示医学背后深刻的社会文化内涵,即医学的进展只是其叙事的工具,真正要表达的却是与医学有关的社会文化内涵。与之相对照,中国传统医学史却与西方20世纪以前的医学史一样,以记述性医学史为主,且多围绕医学人物、医药典籍、医学事件展开,没有深入地探究这些历史叙事背后的社会文化内涵。因此,借鉴西方医学社会史的理论与方法是中国医学社会史兴起与发展的必然选择。

然而,与一般历史学一样,医学社会史的研究也应当摆脱西方术语(概念)及研究范式的束缚,中国是一个传统史学和传统医学都很发达的国度,关于中国医学的历史解释自然应当有自己的方法和体系。也就是说,中国史学界在借鉴西方医学社会史理论与方法时,要实现对它的超越,即西方理论的本土化。关于西方史学理论的本土化,张广智曾指出“对于一种域外的史学理论,即使在输出国被证明是正确的和行之有效的,但它若不与输入国的历史学实际相结合,并且在这种结合的过程中显示其生命力,其最终的结局是可想而知的”,“事实与教训启示我们,对外来史学理论,中国西方史学理论研究者应确立中国历史学家的主体意识,剔除其糟粕,吸取其精华,总之要为我所用”[16](p62)。他的这段话表明,对待外域史学理论首先要辨别真伪并有选择性的吸收,其次要求在吸收外域史学理论时还必须结合中国的实际,即不仅应结合我国优良的史学传统,而且要结合当前的史学实践。这不仅是针对西史学理论研究者而提出的要求,而且也是为运用西方史学理论研究中国历史者而提出的要求。中国医学社会史的研究当然也应当遵循这一原则。

具体而言,中国传统社会以及中国传统医学自身的特点是中国医学社会史研究在借鉴西方理论和方法时务必“中国化”的原因。中国是四大文明古国中唯一没有中断发展的国度,传统文明随着时间的推移不断进化而日臻完善,而西方古代文明却因战乱几经中断,其传统文明虽然于现代文明中有所体现但已不是其主体了。这就决定了站在今天的地平线上看历史,东西方有不同的视角,也有不同的方式。西方常借助现代科学技术通过对历史遗物的分析来证实历史,中国却是透过现实来反观历史、通过文献来解读历史。即科学实证的方法在西方史学界运用较多,而中国仍以考据、解读文献为主。也说是说,中国史学在借鉴西方史学理论和方法的同时不能弃置中国传统史学于不顾。就医学而言,虽然东西方医学的产生都源于共同的目的也呈现出许多共同的特点,但是其发展却经历着不同的轨迹。“在亚洲医学基本原封不动地保持着它的古老传统,尊重古代的经典文献之时,今天的西方医学在某种程度上已背离了自己的传统,走向了新的方向”[17](p3)。当中国传统医学还保持着归纳综合的宏观传统时,西医学在分析还原论指引下已不断走向微观;当中国传统医学关注的还是病人时,西方医学已把重心转移到疾病;当中国传统医学研究的对象还是整体的人时,西方医学对生命的认识已深入到细胞、分子层面;当中国传统医学仍奉古代文献为经典时,西方医学却抛弃传统典籍。虽然今天的人类医学已相互渗透导致东西方医学的界限已不那么明显,但历史视野下的东西方医学之差异却是显而易见的。这些差异也就决定了东西方医学社会史理论和方法的不同。例如,中国医药典籍浩如烟海,这是西方所无法比拟的,即使西方学者以中国医学史为研究对象,也会因为文字障碍而不能得其要领。因此,以考据、文献解读为特点的中国传统史学理论与方法在中国医学社会史研究中的角色是无法被西方的理论与方法所取代的。这就要求中国医学社会史研究者在广泛吸纳西方医学社会史理论与方法时,不能忽视中国社会、中国医学、中国史学的特点,要尽可能地使二者结合从而实现西方理论与方法的中国化。

其三、其他学科研究方法的史学化。多学科研究方法的运用,是新社会史的典型特征,也是学科交叉发展的要求。医学社会史是新社会史的一个分支,也是一门典型的交叉学科,因此多学科方法的运用是其本质要求。

20世纪初中国社会史的兴起以及80年代中国社会史的复兴,都与广泛吸纳西方新史学和其他社会科学的理论和方法有密切的关联。多学科理论和方法的运用,不仅拓宽了社会史的研究领域,而且丰富了社会史的研究方法,从而使中国社会史的兴衰成为20世纪中国史学百年变革与发展的主旋律。然而需要指出的是,运用其他学科的理论和方法研究历史,只能是对原有历史理论与方法的补充,绝对不能完全取代历史学固有的理论与方法。因为历史学之所以成为一门独立的学科,其根本原因在于其与众不同之处。关于社会史与其他学科之间的联系与区别,在南开大学历史系中国社会史研究室编写的《中国社会史研究概述》(天津出版社,1988)中论述十分详细,本文不再赘述。实践证明,其他学科的理论与方法的运用推动了社会史研究的兴起与发展,然而,社会史要保持其应有的特色以及经久不衰的生命力,还必须守住其“史学的边界”。[18]在运用其他学科理论与方法时,一方面不要抛弃史学的传统理论与方法,另一方面必须使其他学科的理论与方法为史学服务,即“史学化”。

医学社会史作为专门的社会史,其兴起与一般社会史一样,也得益于其他学科理论与方法的运用,当然其发展也应与一般社会史一样遵循同样的原则,即其他学科理论与方法的“史学化”。此外,又由于医学社会史是医学、社会学、历史学等学科的交叉学科,所以运用多学科理论与方法也是其本质特性。要弄清历史上人们的医药活动,除了借助上述社会科学的理论与方法以外,还必须借助医学、生理学、物理学、化学、数学等自然科学的理论与方法。以对历史上某次瘟疫的研究为例,要对瘟疫发生的原因进行追究就需要考察当时的制度、生态环境、人们的行为方式等;要对瘟疫发展的过程进行研究就需要考察政府措施、民众的心态、医药防治手段等;要对瘟疫的影响进行研究就需要考察死亡人数、医药手段的改进、人们行为方式的改变等。事实上,无论用什么方法研究上述问题,其出发点和归宿只有一个,那就是弄清历史的真实,揭示历史的,为现实提供历史的经验等。这一共同的“史学目的”也就决定了医学社会史研究在运用其他学科理论与方法时也必须“史学化”。

五、医学社会史的价值判断

医学社会史研究的兴起与,不仅是社会史研究向纵深发展的必然表现,也是医学发展的客观要求。因此医学社会史的价值也主要表现在两个方面:学术价值和社会价值。

作为学科,医学社会史是一个崭新的成员,它有别于传统的历史,但它却更接近历史的本真。无论什么历史,其研究的对象归根到底是“人”,然而传统的历史研究却忽视了这一点,即使是医学史,也大多为医学技术的历史或者医学家的传记,很少有关于大众康乐或病痛的历史。这不能不说是史学的一大遗憾。直到上个世纪80年代,社会史才以其“关注民众”、“关注社会生活”的姿态、以“旧史学的叛逆者”的形象赢得了广泛的认可,从而使这一局面有所改观。随着社会史的研究向纵深发展,历史上直接关乎人们生老病死的医药社会活动以及医学社会关系开始得到史学界的关注,医学社会史也就悄然兴起。医学社会史的兴起,不仅丰富了社会史的内涵,而且促使史学工作者重新审视历史学的对象和价值,这正是其学术价值的体现。

医学社会史的兴起也是医学发展的客观要求。医学的对象是“人”,传统医学一直没有脱离这一根本的追求,然而技术化与商业化的医学却丧失了这一传统,不再把病人当人,而是当作疾病的载体,医疗技术实施的对象,或者被看成是消费的主体,是尽可能赚钱的机会。这就使本来富有温情的医学失去了生命感,变得冰冷而面目可憎。改变这种日益偏狭的医学的呼声日渐高涨。早在上个世纪70年代,美国医学家恩格尔就批评了近代以来的只强调技术而忽视病人的生物医学模式,并提出了“生物、心理、社会”医学模式。他指出:“为了理解疾病的决定因素以及达到合理的和卫生保健模式,医学模型必须考虑到病人,病人在其生活中的环境以及由社会设计来对付疾病的破坏作用的补充系统,”“生物、心理、社会医学模式包括病人和病,也包括环境”[19](p10)。这一医学模式要求把病人看着是一个有血有肉有情感的完整的人,对病人的诊断与治疗也应当充分考虑生理因素之外的社会因素和心理因素。因而,社会环境、社会行为、社会心理、社会结构、社会变动、社会评价等因素对医学的影响以及医学对社会、人们的健康状况、人们的观念的影响等都应当被纳入现代医学的范畴。与之相关的学科,诸如医学社会学、社会医学、医学心、卫生学、医学史、医学社会史等学科也就应运而生,从而形成了合理的现代医学的学科体系。在这一体系中,医学社会史发挥着重要的作用。如前所述,医学社会史是以历史上与人的生老病死有关的医学社会活动和医学社会关系为研究对象的学科,它是用历史学的眼光来考察人类历史上人们对生命的认识和干预的一切活动,从而揭示医学发展的,为健全现代医学模式提供历史的经验,最终为认识人的生命现象的本质、增进体质、保卫健康、防治疾病、延长寿命服务。这正是医学社会史的社会价值所在。

:

[10]常建华.20世纪社会史研究[A].周积明、宋德金.中国社会史论(上卷)[C].武汉:湖北出版社,2000.

[11] 杨念群.民国初年北京的生死控制与空间转换[A].杨念群.空间••记忆•社会转型:“新社会史”研究精选集[C].上海:上海人民出版社,2001.

[12](台)李贞德.唐代的性别与医疗[A].邓小南.唐宋女性与社会[C].上海:上海辞书出版社,2003.

[13] [德]罗梅君.北京的生育婚姻和丧葬[M].北京:中华书局,2001.

[14] 毕苑.中国社会史研究中的几个问题[J].青海社会科学,2001,(4).

[15] 施义慧.罗杰库特的医学社会史研究[J].史学理论研究,2003,(1).

[16] 张广智.21世纪中国的西方史学理论研究刍议[J].史学理论研究,2000,(4).

[17] [美]罗伊.波特.剑桥医学史[M].沈阳:吉林人民出版社,2000.

[18] 张小也.中国需要什么样的新史学?[N].中华读书报,2002 09 04.

[19] 冀中、高德馨、张鸿铸、王大鹏.医学模式[M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1991.

⑦ 见冯尔康:《社会史研究的探索精神与开放的研究领域》,周积明、宋德金主编《中国社会史论》,湖北教育出版社,2000年12月第1版,第67-74页。该文提到了国内外学者包括霍布斯鲍姆、韦耶列娃、阿萨.勃里格斯、龚书铎、乔志强、冯尔康、常建华、张静如、刘志强、黄宽重、柳立言、哈罗德.珀金、罗炳绵、杜正胜、孟彦弘等学者关于社会史研究范畴的各种观点。

⑧ 例如,沈阳春风文艺出版社2000年出版了由布老虎丛书编辑部策划的“阅读身体系列”丛书,其中与医学社会史有关的著作有《身体与社会》(布莱思.特纳著)、《身体与社会理论》(席林著)、《身体史话》(米歇尔.费尔编著)、《身体思想》(安德鲁-斯特拉桑著);青岛出版社2000年出版了由王一方策划的 “柳叶刀译丛”,其中与医学社会史有关的著作有《从体液到医学科学——美国医学演进历史》(杜菲)、《病患的意义:医生和病人不同观点的现象学探讨》(S.K.图姆斯);此外,张大庆等译《剑桥医学史》(波特)、陈仲丹等译《疾病改变历史》(费雷德里克.F卡特赖特等著)、(台)杨智明等译《健康的骗局》(瑞玛.爱波)、庄安祺译《哭泣:眼泪的史和文化史》(Tom Lutz)、刘北成译《临床医学的诞生》(米歇尔.福柯)、罗卫芳等译《血:一种神奇液体的传奇史诗》(道格拉斯.斯塔尔)等都是西方医学社会史研究的经典著作。

⑨ 1992年7月,中央研究院历史语言研究所组建了“疾病、医疗和文化”研讨小组,并以此为中心开展了大量的疾病医疗社会史的研究。他们的研究在很大程度上借鉴了西方的理论和方法,因为梁其姿、林富士、李建民等研究者大多早年有游学西方的经历。在海峡两岸史学界频繁交流中,对医学社会史的关注之风以及带有西方色彩的医学社会史研究理论和方法也逐步被引入大陆。(见余新忠《关注生命——海峡两岸兴起疾病医疗社会史研究》,《中国社会经济史研究》,2001年第3期)