公司经理资本成本观念形成机理分析

[摘要]资本成本是财务理论中的一个核心概念,也是公司财务实践应遵循的重要行为理念。在委托代理关系下,以价值最大化为目标的公司经理应贯彻资本成本观念。公司经理资本成本观念是在资本成本作用机制下形成的,具有相应的条件要求。我国上市公司财务活动不规范的情况表明,公司经理缺乏资本成本观念,其原因在于资本成本作用机制所要求的条件不具备,因此,健全公司经理资本成本观念应从完善资本成本作用机制所要求的条件入手。

[关键词]资本成本;企业价值;资本结构

资本成本是现代财务理论中的一个核心概念,也是公司财务实践应遵循的重要行为理念。在委托代理关系下,这一行为理念体现在以企业价值最大化为目标的公司经理不仅要以资本成本作为公司投资决策和融资决策的依据,而且还要以资本成本作为股利决策的依据,也就是说,在公司财务实践中,公司经理要贯彻资本成本观念。公司经理资本成本观念并不是自动建立起来的,而是在资本成本作用机制下被动建立起来的。

随着现代企业制度和资本市场的建立和,我国从西方引进了资本成本的概念,然而,由于对资本成本理论缺乏系统的研究,公司经理并未建立起资本成本观念,致使在公司财务实践中造成不良后果,如上市公司偏好股权融资、将再融资资金用于低效投资以及股利支付的随意性等。本文拟通过对资本成本作用机制的研究,明确公司经理资本成本观念形成机理,探讨我国公司经理资本成本观念缺失的原因及健全措施。

一、企业价值最大化与资本成本观念

企业价值最大化是现代财务理论公认的企业目标。在理论上,企业价值是指企业资产未来所创造的收入现金流量用资本成本贴现后的现值。其数学表达式为:

注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”

式中,v表示企业价值,cFt表示企业资产预期在t年创造的收入现金流量,t表示企业资产预期创造收入现金流量的年份,n表示企业资产预期创造收入现金流量的总年份,KA表示贴现率,即平均资本成本。

企业资产的形成源于企业项目投资。根据净现值评价法,项目现值是项目未来取得的收入现金流量用项目资本成本贴现后的价值,因此,在假定企业只实施第l期投资的情况下,企业价值等于项目现值。用数学等式表示即为:

注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”

式中,PV表示项目现值,cft表示项目t年预期取得的收入现金流量,t表示项目预期取得收入现金流量的年份,n表示项目预期取得现金流量的总年份,k表示项目贴现率,即项目平均资本成本,NPV表示项目净现值,Co表示项目初始投资。

根据公式(2),企业价值最大化就是要求项目现值最大化,在项目初始投资既定的情况下,就是要求项目净现值最大化。项目净现值最大化意味着项目未来创造的收入现金流量在补偿项目初始投资和按照项目资本成本向投资者支付资本使用费后投资增值最大化。进而我们可以推论,企业价值最大化在本质上就是要求企业资产未来创造的收入现金流量在确保收回投资和向投资者支付资本费用后投资增值最大化。可见,企业价值最大化包括两层含义:一是确保向投资者支付资本使用费,二是在此基础上实现投资增值最大化。

由于企业是由投资者投资设立的,投资者拥有企业的所有权,是企业收益的索取者,因此,在假定企业资本通过发行债券和股票的方式筹集的情况下,企业资产未来所创造的收入现金流量可分解为两部分:一部分归债权人所有,另一部分归股东所有,从而企业价值也可以用债券的市场价值和股票的市场价值之和来表示。用数学公式表示即为:

注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”

其中,

注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”

式中,E表示股票的市场价值,D表示债券的市场价值,SRt表示股东取得的剩余收益,It表示债券各期的利息,B表示债券的面值,Ke表示股权成本,即股东要求的收益率,KD表示债权成本,即债权人要求的收益率,t表示投资者取得收益的年份,n表示投资年限,与企业资产创造收益的年份相同。

虽然债权人和股东同是企业的投资者,是企业收益的索取者,但是,由于他们的身份不同,从而对企业收益的索取顺序也不同,体现在:债权人在股东之前优先按债务契约的约定索取固定的利息,并到期索取投资本金,而股东则是企业剩余收益的索取者,只能在债权人之后索取企业的剩余收益。根据投资学理论,投资者要求的收益率是投资风险的函数,投资风险是由企业的经营风险和财务风险决定的,而财务风险又是由资本结构决定的,因此,在企业经营风险和资本结构既定的情况下,债权人要求的收益率是既定的,从而在其要求的收入现金流量既定的情况下,债券的市场价值是既定的。可见,企业价值最大化在本质上就是要求股票市场价值最大化。结合企业只实施第l期投资的情况看,由于企业的初始投资等于投资者投资的本金,股东是企业剩余收益的索取者,项目投资带来的增值也必然归股东所有,因此,我们可以推论,企业价值最大化在本质上是股票市场增加值最大化,也称为股东增加值最大化。在这里,股票市场增加值最大化包括两层含义:一是保证股东按其要求的收益率取得资本报酬;二是在此基础上实现股东增加值最大化。

通过以上分析我们可以看出,与传统的利润最大化目标相比,企业价值最大化目标体现了一种全新的价值管理思想:(1)资本特别是股权资本是有成本的,公司经理必须为包括股权资本在内的资本付费;(2)资本成本应当用投资者要求的收益率来度量。这一价值管理思想体现在以资本成本作为贴现率的贴现技术在企业价值估算中的运用。根据这一价值管理思想,企业价值管理的目标就由两部分构成:一是保证向投资者特别是股东按其要求的收益率支付资本使用费,确保投资者特别是股东对必要收益率的要求,二是在此基础上实现投资增值最大化,确保股东对价值增值最大化的要求。与这一价值管理思想相适应,在委托代理关系下,作为代理人的公司经理应当具有资本成本观念,并将这一观念贯穿于企业经营管理活动的全过程,以确保企业价值管理目标的实现。

二、公司经理资本成本观念及形成机理

从公式(1)和公式(2)可以看出,决定项目现值从而是企业价值的因素有两个:一是项目资本成本,这一因素与企业价值之间呈现反向变动关系;二是

项目预期创造的收入现金流量,这一因素与企业价值之间呈现正向变动关系。国内外学者在估算资本成本时,大多采用所罗门的“现代公式”,其估算模型是:

注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”

式中,E/V表示企业的股权比率,D/V表示企业的负债比率。根据公式(4),决定平均资本成本KA的因素有三个:一是债权资本成本KD,二是股权资本成本KE,三是资本结构E/V和D/V。MM理论指出,在负债无风险的假设下,负债因利息的节税作用而减缓了股权资本成本的上升幅度,从而使平均资本成本降低,企业价值增加。资本结构权衡理论则指出,随着企业负债率的上升,企业预期破产成本会上升,企业价值降低,因此,企业在决定负债水平时必须权衡负债的节税效应和破产成本,即将负债水平确定在负债的边际避税效应和负债的边际破产成本相等的那一点。这一理论在资本结构理论中一直占统治地位。现实中,企业资本结构具有典型的行业特征,即同一行业内的企业具有相同的资本结构,这一资本结构通常称为目标资本结构。

在企业融资遵循行业资本结构的情况下,决定企业价值的关键因素就是项目预期创造的收入现金流量。因此,要实现企业价值最大化,就必须要求作为代理人的公司经理在投资决策中以资本成本即投资者要求的收益率作为决策依据,通过合理估算项目净现值,选择预期收入现金流量最大的投资项目。然而,在信息不对称条件下,公司经理是否以投资者要求的收益率作为依据决策项目投资,投资者是不清楚的。同时,根据委托代理理论,由于信息不对称、契约不完备以及公司经理不完全拥有股权,公司经理有可能从事满足自身效用最大化而损害股东利益的道德风险行为,如经营不努力、追求在职消费、减少股利分配、从事过度投资等,公司经理是否从事道德风险行为以及其所从事的道德风险行为的程度有多大,投资者也是不清楚的。在此情况下,投资者只能根据事后的财务结果来判断,判断标准是在当前的市场价格水平上,公司经理是否为其赚取了按必要收益率的投资收益,并据此在行动上做出反映。

股票市场价格的变动影响到公司经理的报酬,进而影响到公司经理的行为取向。像美国这样的国家,公司经理的报酬组合通常包括四项基本要素:即基本工资、现金奖励、股票期权和股票奖励。这些要素都是为激励公司经理而设计的,但是每一项要素对公司经理的激励作用却是不同的。股票期权是为了确保公司经理关注共同利益,以协调公司经理和股东的利益,激励公司经理关注企业的长期需要。在这样的报酬激励机制下,公司股票市场价格上升一方面会增加公司经理的报酬,另一方面也会稳定公司经理对企业的控制权,获取控制权收益。而公司股票市场价格的下跌则相反,不仅会降低公司经理的报酬,情况严重时,投资者还会通过直接的内部控制或间接的法人控制市场两种途径更换公司经理,动摇公司经理对企业的控制权,剥夺公司经理的控制权收益。就理性的公司经理来说,他清楚股利支付对投资者行为的影响,进而对股票市场价格的影响,以及股票价格变动对自身利益的影响,因此,在决策股利支付时,首先要做到的是以投资者要求的收益率作为股利支付的依据,以稳定股票市场价格,巩固对企业的控制权,在此前提下,尽可能增加股利支付,以提升股票市场价格。

那么,公司经理怎样才能做到按投资者要求的收益率向股东支付股利以稳定股票市场价格,并尽可能增加股利支付以提升股票市场价格呢?这又回到本文前面提到项目投资决策问题,即公司经理要以资本成本即投资者要求的收益率作为贴现率决策项目投资,并在经营过程中努力经营企业。

通过以上分析我们可以得出以下几点认识:

1、公司经理应当具有健全的资本成本观念。体现在:不仅要在投资决策中以资本成本即投资者要求的收益率作为决策依据,而且在股利决策中也要以资本成本即投资者要求的收益率作为决策依据,只有在投融资决策和股利决策中同时贯彻资本成本观念,才是健全的资本成本观念,否则,资本成本观念是残缺不全的。同时我们还应当看到,股利决策中的资本成本观念是完整的资本成本观念的核心。因为股利决策中的资本成本观念对投资决策中的资本成本观念具有倒逼机制,也就是说,公司经理要想做到在股利决策中以投资者要求的收益率决策股利支付,必须首先做到在投资决策中以投资者要求的收益率决策项目投资,否则,以投资者要求的收益率决策股利支付只能是空中楼阁。

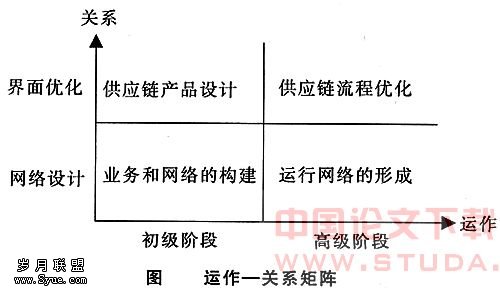

2、公司经理资本成本观念是在资本成本作用机制下形成的。其形成机理是:投资者基于必要收益率决策股票买卖,影响股票市场价格,使股票市场价格反映公司业绩,股票市场价格变动能够影响公司经理收入,激励和约束公司经理的决策行为,促使公司经理以投资者要求的收益率决策股利支付,并以投资者要求的收益率决策项目投资,建立起资本成本观念。

三、我国上市公司经理资本成本观念缺失的原因及健全措施

我国上市公司偏好股权融资、将再融资资金用于低效投资以及股利支付的随意性等行为严重偏离了企业价值最大化目标的要求,同时也反映出上市公司经理资本成本观念缺乏。究其原因在于:

(1)投资者缺乏资本成本观念。有研究表明,存在外资股的上市公司,现金股利支付高且稳定,而平均流通股比例越大,现金股利支付低且不稳定。那么,我国上市公司为什么会对国内投资者和国外投

资者采取差别的股利政策呢?抑或是国内投资者为什么会默认这种差别股利政策的存在呢?其原因只能有一个,那就是国内投资者缺乏资本成本观念。上市公司经理正是基于国外投资者和国内投资者资本成本观念的不同,对本国投资者倾向于支付较低且不稳定的现金股利,而对于外国投资者倾向于支付较高且稳定的现金股利。同理,上市公司偏好股权融资并从事低效投资之所以会得到投资者的响应,其原因也在于投资者缺乏资本成本观念。在投资者缺乏资本成本观念的情况下,资本成本发挥作用的原动力不足,资本成本作用链条将难以往下延伸,公司经理资本成本观念也就不会建立起来。

(2)经理报酬激励机制和公司治理机制不健全。有研究资料显示,国有上市公司经理报酬以货币性收入为主,股权激励处于较低水平,且显著低于民营上市公司。显然,这样的报酬组合是不利于激励公司经理关注企业的长期和股票市场价格的变动,企业价值最大化将难以落到实处。在此情况下,投资者基于必要收益率的投资行为带来的股票价格的变动无法有效影响公司经理报酬并作用于其行为,资本成本作用链条就会出现梗阻,公司经理也就不会建立起资本成本观念。国有上市公司之所以未建立起经理股权激励机制,一个关键性的原因在于上市公司股权分置,即社会公众流通股与国有非流通股并存且国有非流通股占绝对控股地位。在这样的股权结下,公司经理由国有控股股东直接任命,其行为目标也服从于国有控股股东的利益,致使国有上市公司目标取向异化,即追求控股股东利益最大化而非企业价值最大化,从而控股股东对公司经理也就不会实施股权激励。由于同样的原因,社会公众股股东既不可能通过直接的内部控制途径对公司经理行为施加约束,也不可能通过间接的法人控制市场对公司经理行为施加约束,公司治理机制难以发挥其应有的作用。在此情况下,控股股东及代表其利益的公司经理损害其利益时,社会公众股股东是无可奈何的,对其投资行为的理性要求也就无从谈起。可见,导致上市公司经理报酬激励机制不健全和公司治理机制不健全的制度性原因在于上市公司股权分置。

基于以上分析,健全公司经理资本成本观念应采取的措施是:

(1)加快发展企业债券市场,培育投资者的资本成本观念。我国资本市场的发展模式具有典型的跨越式发展特征,即资本市场从无到有一步跨入了高端信用的资本市场,即股票市场。而西方发达国家的资本市场是一个包括高端信用的股票市场和低端信用的债券市场在内的完整的本市场体系。债券市场在保障投资者获取资本报酬方面具有硬性约束,有助于培育投资者的资本成本观念,而股票市场在保障投资者获取资本报酬方面具有软约束,不利于培育投资者的资本成本观念。可见,我国资本市场的跨越式发展是导致投资者缺乏资本成本观念的重要原因。因此,从培育投资者资本成本观念的角度来看,应当加快发展企业债券市场。

(2)全面推进上市公司股权分置改革,为健全公司经理股权激励机制和公司治理机制奠定制度基础。前面讲到,导致上市公司经理报酬激励机制不健全和公司治理机制不健全的制度性原因在于上市公司股权分置,因此,健全公司经理报酬激励机制和公司治理机制的根本性措施就是实施股权分置改革。上市公司股权分置改革已经启动,并取得了巨大的成效,接下来的工作就是在改革经验的基础上尽快全面推进股权分置改革,实现股权全流通,为健全公司经理报酬激励机制和公司治理机制奠定制度基础。

(3)不断壮大机构投资者队伍,以规范个人投资者的行为和提升公司治理效率。就个人投资者而言,其搜集信息的成本较高、难度较大,在投资中往往采取“追涨杀跌”的跟风操作战略,极易导致股市的大张大跌。同时,对上市公司监管方面因收益与成本的不对等而极易导致“搭便车”行为,弱化了公司治理效率。西方发达国家的实践表明,机构投资者参与资本市场投资,其理性投资不仅有助于规范个人投资者的行为,稳定股市行情,而且通过积极干预的方法,向董事会施加积极的压力,并对经营不善的公司采取更为激烈的方法,如撤换总裁、改变公司战略和关键人事安排等,能够有效地提升公司治理的效率。因此,借鉴西方发达国家的经验,为规范个人投资者的行为和提升公司治理效率,应当不断壮大机构投资者的队伍。