理论之“在”与当代电视研究

【内容摘要】 本文系对有史以来电视研究的梳理。作者以理论之“在”反观当代电视研究的迷误与遮蔽,分别从心理层面批判“源”意识、从系统层面批判一体化障碍和从方法论层面批判一维阐释之局限,旨在重构电视文化研究的理性深度和多元品格,重塑学人自信。

【关键词】 在;源意识;一体化;一维阐释;哲性;文化研究

“Ars longa, vita brevis.”①

中国的电视研究发韧于电视乍始之际,似于文学,初民最简单的“伐檀”之诗仍滋孽了流派和评论,“杭育杭育”之声在20世纪50年代的电视创作中,何其微弱,何其低靡,但理论之光自肇始之秋,便夺人耳目,那便是对电视本体的探究。电视诞生在一个电影理论相对丰腴的时代,受众对电影的惯性思维形成了电视最初的接受背景。所以,何以啻于电影,比起本体探究中的任何一个高地,都难以逾越。迄今,中国电视本体研究早已离这个出发点很远了,但也常常难免汗颜后怕。可惜的是,本体研究似乎太多地占据了理论的视野,验名正身之举旷日持久,令人咋舌,今日仍不乏诸如“纪录片到底是不是电视”、“电视电影究竟质在电视还是质在电影”之类的溯源与归依。没有太多的理由驳斥本体穷委的合理性和当下性,乃至现实意义,但放眼全球电视研究,西方对于另类论域的开掘及其对后语境中电视本体话语之上诸多学理的梳理,恐怕于我国不无启迪。本文无意“拿来主义”,20世纪中叶至今的西方电视研究作为常识,每一个理论工作者都有义务予以观照。当今,理论研究无不置身于全球化语境之中,民族和的个性差异要么被异质文明解构和异化,要么自在于洪流之中,卓尔不群,“和而不同”。②后者,对于一个积淀过于悠长的民族而言,也非易事。所以,我们与其一叶障目,弗如环顾俯瞰,结构主义、后结构主义、精神分析、女性主义以及后现代主义,这些西方学界的旐旆旃旂乃至猎猎大纛,至少弘扬和昭示着一个讯息:异域文化问鼎电视研究何以能大广角和深焦距渗透进方方面面,且鬯逐而郁葱?警惕文化殖民就必须内敛于学术沙文主义吗?

未必。

素来崇尚天人合一和美善相融的泱泱大国,至少应在本体研究与文化研究的二元互动中,将电视理论引向深入,二者皆不可偏废。期间,物我合一,意象神游,电视的媒体质和艺术质方能心领神会,21世纪的中国电视才有可能独树一体,在趋同和变位的时空中岿然矗立。

时至今日,阅读中国电视理论专著,近2/3的著作完全可以走马观花,如对操作层面某些基本技能的介绍以及一些“杂耍蒙太奇”的经验饕餮,着实令人味同嚼蜡。但是,经验也有其不可忽视的借鉴价值,只是现有著作不曾涉及,譬如如何运用经验、阅历、关系“合力圈”③和社会身份在尽可能短的时间为栏目或某部电视剧成功融资?在创作界,这是一个十分困惑的问题,电影更甚,但却无人和归纳。那么,经验主义理论——如果也可以算做理论的话,究竟廒集了一些什么呢?这是首先要及的。庀此类著作而静观,可惜的是,那是一种极度的“源”意识,首推“编导源”(Directorship),其内涵可包括“主持源”(Compereship)。

源者,就是本源、根源之意,“编导源”就是视编导(导演)为根源、中心的意识,以及接受层面的单极编导研究,类似于作家研究和作品研究对理论视野的“遮蔽”。编导、主持人的个体话语,仅是电视作品的一种符号,或有些深度内涵的符号,而非作品本身,更非电视艺术全部。电视艺术与其他艺术一样,其作品都是未完成的文本,具有不可抹杀的召唤力和阐释期待。作品的符号甚至符号系统,只是对象与阐释的客体之一。“源”意识期待某个个体或事物的某一极可以承担作品、艺术的全部和所有内涵,实乃人本论或形上论的肆虐。李幼蒸在其《理论符号学导论》中指出:“符号的变形与崇拜,往往表现为一种误导,从而激发本体自我而囿的无意识。”④

“源”心理一旦被预设,必将导致理论的贫血,实则学术视阈的樊篱。在西方,20世纪70年代,首先是从电影界开始,导演中心论遭受了来自法国结构主义不遗余力的攻击,C·列维一斯特劳斯的著作和克里斯蒂安·梅茨的结构主义符号学以其社会批评维度的生命力冲击了整个欧陆和北美,就连结构主义者自身也没料到这种致力于民间诗歌和社会语学、神话学反思的学说居然会在大众传播领域显示出强有力的功能。历史出奇地相似,康德无意于天文学的一项对天体运行的探究,却也给尤其是自然辩证法提供了无尽的资源。尽管电视作为艺术史和艺术科学,定位于人文科学界,但很多20世纪90年代的研究生们仍然可以从其研究方法中领会到来自遥远的自然科学乃至思维科学的气息,比如,耗散结构与混沌学说,再如系统论。这些,都是对“源”取向的消解。文学只对作家、作品源远流长的单向度仪式神化了一种一元判断和中央归依精神,在电视研究中的表现有过之而无不及。几乎所有的早期纪录片史无不致力于《望长城》、《话说运河》的文本研究和编导膜拜而无他求。今天,对一大批上乘之作,如《山洞里的村庄》、《最后的山神》、《八廓南街16号》、《最后的马帮》⑤的民族学、人类学蕴涵和艺术史料学潜质以及折射在影像之中的现代人群、种群的原始思维前意识,也均被这些作品的记录本性定位乃至视听元素解读所遮蔽,形成无意义的“悬置”。这种现象最突出的体现就是一种反“文人相轻”的价值取向。或许,有感于千年经史子集彼此笔詈而两败俱伤的前车之鉴,当代电视学人大抵类似舞蹈、、戏剧那样,推文学为长且谦卑有加,视电影为尊且不乏心仪钦羡追随摇尾之态。如果说在电视理论界内部的某种“编导源”迷失尚可借助自省而挽救的话,那么这种没有经过逻辑和理性的心态更是典型的单向度学格卮信。鲁迅曾担心国人会失掉自信心,看来国人天生或缺某种自信之禀赋,溯源和厚古似乎是东方国度浓得化不开的精神情结。

当然,“源”意识大量的还是对电视视听语言系统的体察和反思。无可争议,文学性首先被得到确认,新闻作品和电视剧对文学的首肯同时也形成了一种无处不在的惯性,那便是给予视听类作品以正统血缘,直接导致一些单纯诉诸听觉元素的电视作品和栏目找寻到了合理和合法的学术条文。谈话类节目和室内剧排斥视觉元素但仍可大行其道,甚至拼凑罐装笑声自慰甚至自虐,更进一步地践踏受众的主权与人格。追其因,理论界历史上一度对电视语言二元系统的单极厚爱责无旁贷。最典型的例子便是对长镜头理论的热衷,长镜头作为修辞格,本身只是排比、隐喻、借代、象征之中的一个,但正是由于学术界对电影史上某几部作品(首推《北方那努克》。但是,该片最典型的长镜头段落——那努克“拽熊出洞”仍然在使用切换,十分显然)的习惯使用,以及国内译介世界纪录电影史过程中的“熟悉认同”,从而将中国纪录片创作手法的黄袍理所当然地加在了长镜头的身上,细想起来,还是有点像穿了马甲的泼猴。视听同尊同荣、互生互勖之时,电视理论和创作方能公允和自豪。

再观照法国结构主义,其发生学源泉昭示着其学术品格的不凡。这其间,罗兰·巴尔特的《神话学》功不可没。当理性被消解,当后现代迫使历史失语,当传统和伦理秩序平民化于大众媒介,结构主义介入了,且带领我们把现实的矛盾和社会的症结(比如生死、崇高、英雄,再如种族歧视与和平奢望)象征化和前溯化。回到初民与部落,回到人类童年,巫术阉割逻辑,理性侍奉宗教,欲望泯灭人性,恐惧蹂躏自信。原始状态的真实深深沉入到了后现代生命的脑海,至少可以辨证地分析某些最基本的事物。具体到电视,前电视时代的受众不正是痛恨于信息传播的时空局限和审美思维的单一和苍白而渴求着电视吗?呼唤着电视吗?那么,当今电视研究还有什么理由拘泥于一极论域而忽视他途呢?将电视本体图腾化,必然遭受理论拜物教和学术“巫觋”的蛊惑,战胜不了本体研究的单一性和简单性,我们思想的自然何以海阔天空?“源”意识作为理论初民的原生态,时至今日,理应淡出我们的视阈!电视研究的历史进程距离大同而自由的王国还有漫漫征程。

中国注重天人合一,寻求人生与伦理的尽善尽美,并以此修身、养性、治国、平天下。电视研究截至今日,不可否认,业已建构一套初步的体系。有人对此仍然信心不足,没有勇气,这不应该。我们已经认清了电视的媒介本性和艺术本性,建立了完整学科体系的雏形,并在传播学这块中间地带成功完成了电视作为大众媒介第一要员的正统体认,而且召唤和引领着旗下子民(包括电影,作为大众传媒的电影)矗立于当代学术之林,无愧而沉稳。但是,我们的研究同时也如同哲学般地生发着一种聚合和归一感,学理和身份的界定似乎模糊了我们的视阈,难道真的要等到诸如影视人类学之类异军杀进中原,兵临城下,威胁我们的正统时,方幡然醒悟吗?这只是随手拈来的一例,电视理论的学科建设仍然很不完善,大量边缘性电视学科,如人类学影视学(无独有偶,中国迄今的几部国际性优秀纪录片,同时也莫不被影视人类学者引以为荣),⑥再如电视批评与评论至今尚未被正视和纳入皇家裙襟,这仍需学人劢力。李少白、邵牧君作为中国电影理论两大家,皆出身于批评行,但至今即便是电视理论大家还很缺乏包容与宽容。只要这些狭隘的本体主义(Essentialist)余孽还存在,它必然会限制诸如社会学、学、思维科学乃至生物、医学等外族进入电视研究领域,但实际上,异己甚至异质学科的介入往往不会滋生理论的抗敝或臲鞿。主张文理互渗的系统科学思维,或许于电视研究不无启发。

首推,基本学术语言的稚嫩是一个严重困扰。学界所谓基本学术语言,其意有二:于中学,则须古文与现代汉语素养俱佳、基础史著和国学常规经典兼熟;于西学,则须专业外语与现代俱佳、西学基本经典比较熟稔。前者,目前普遍缺乏古文功底和国学基础,这或许与电视作为后时代文化宠儿其存在本身就是对传统文化的崇高与博大的消解不无关系,但这非电视学人回避、阕漏国学素养的理由。文化传承赖以坐实的根本就在于文化的古典渊源,任何研究和理论思辨,只有“君在江之头,我在江之尾”之芥末之别,其共饮之水、源头活水当且仅当为古典。值得欣慰的是,古代传播史⑦的存在至少表明尚有国学尚佳的电视学人,但荒芜与凋敝仍充斥视野。笔者以为,在用经典美学理论阐释电视艺术的美学本质及相关课题,尤其是民族电视艺术的文化渊泉和审美范式时,迄今的电视学人的国学涵养的苍白暴露得最为可悲。作为艺术的电视,必须理清其审美特征与华夏美学的承继性和嬗变性,这当然也包括艺术史上的至要命题,譬如:原始思维之于电视艺术,究竟如何?先秦文史哲之于后现代艺术与电视究竟若何?电视研究和文学研究一样,不能割舍述古和化古这两个重要方面,因为,“一切真历史都是当代史”。⑧后者,英语教学、沿用的自大性对于其他学术外语的戕害在电视研究、影视研究领域极为突现。诚然,英语是当代通用语言,但诸多文哲名作却使用的是德语和阿拉伯语,乃至拉丁文。语言固然可以译介、转接,但蕴涵其内的文化因子却永远不可能被移植,再精美的英译《关雎》都无法精确、对等地传达原作,同样,中译柏拉图之《理想国》不管如何被引用、滥用,终不可望触及古希腊原作之项背。这或许过于苛刻,但陈康、季羡林⑨之所能及,电视研究者何以不可奢望?鄙弃一种学术语言的自大,开阔语言能力,进入法兰克福学派、本雅明、福柯的母语本我,以我溯我,于大众文化研究、电视理论必将大增裨益。同时,不妨晓得西学经典之于国学经典,宛如放飞理性的双翼,畅游学海的双浆,本无所谓舍弃、轻重。

同时,哲性的缺失,令人汗颜。诸多问题的争吵,最终难免根本的交锋。世界观不同的两个存在,无法彼此理解。何谓客体,何谓主体,审美活动必然二分吗?世界必然两分为东方、西方吗?何为表现,何为再现,艺术不是表现就是再现吗?李泽厚所谓“华夏艺术既非表现也非再现”至少提醒电视学人一点,辩证唯物主义与历史唯物主义并非哲学之终极,只是其历程上的一个高峰而已,诸多高峰中的一个高峰而已。譬如,辩证法在中国古代就是“两一”,印度因明学亦有论述,佛学之“一念三千”、“三谛圆融”本是宗教,也有辨证思想。在色中看万物,万物皆着色,无色之眼,方得无色之物,且可免先入为主之嫌。凡是真理都是马克思主义的,凡是马克思主义都是真理,其实谬然。电视的党性色彩或工具效用,并不能拒绝对电视研究哲性的反思。作为艺术的电视,则更甚,不能高屋建瓴地俯瞰芜杂的现象,根源就在于迄今的电视学术史上尚无一位具有自己的哲学体系的大家,哪怕是仅在本体论或认识论或方法论的一个层面具有个性声音的哲人和鸿儒,这也就是电视研究长期拾牙慧于大众文化和通俗艺术而难以超越的重要原因。所有的哲学都是形下的,古往今来,莫不如此,通常是在历史、经济、社会和艺术四个维度佐证其宇宙观,哲学权威在其美学形下中格致电视之时,电视艺术方能真正自豪于艺术殿堂。海德格尔走到了日本电影,我们可以期待下一位哲人凿深电视,但笔者却更期待电视研究领域能有更多的哲性,能有一位美学家以其哲学体系和天然的电视艺术气质而载入哲学史。这绝非妄想,这应该是学人之共勉,电视研究之“视阈期待”。后工业文化的消解力与重构力,最终还得靠哲性的锋芒与锐度,哲性乃一切理论之终极。

显然,理论上的自大与一体化倾向,扼杀了我们的想象力。本来,我们的民族创新精神就很匮乏,儒道释捆绑人格和理想千载,也禁锢学人的开化。从“五四”至今,尚不足百年,李政道先生说,“理论家分别从不同于别人的角度切入了某个领域,自觉业已深入,也不乏大家能融会社会学、政治学、伦、语言学、文学、修辞学等,进行研究,且成果颇丰,其实,在西方,这些是任何一个本科生必须学习的课程,而且在当今的北美,这些只能算做一门:人文学科。”⑩电视研究的出路在于科际渗合,动力在于学术想象力。

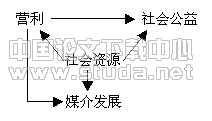

诚如大多数学科一样,电视理论体系也呈现着有秩序的梯层,真正的电视研究的出路在于如下三个层面的拓展:第一层面就是应用电视学研究。广播学院电视系主编的《中国应用电视学》堪称业已完成了狭义应用电视学的框架,但广义“应用电视学”理应涵盖电视与临近学科乃至异质学科的联姻与混生,如电视经济学、电视文化学、电视(影视)人类学、电视考古学和工业电视学⑾等。其次,是理论电视学,这就是目前理论界触及最为深入的领域,实质就是对于电视本体的揭橥。在该领域,一个至今未被触及的课题就是比较电视学,或云世界电视与比较电视学,自然类似比较文学。有趣的是,比较文学的三个基本原理中“影响研究”的诸多范畴与命题,如流传学、媒介学等,天生就与传播学有着某种暗合,深入一步,真有些异曲同工之妙。对日本、欧洲、美国电视史及电视艺术的介绍,目前已不乏力作,如苗棣的《美国电视剧》和郭镇之的《日本电视史》,但缺少通史和有分量的国别史。而且,对中国电视自身历史与内在因素的理论升华仍待我辈努力。知己知彼,方能比而较之,排定优劣,取长补短,共同进步。第三层面就在于电视哲学的探讨。这里包括:(1)视听符号学。不仅针对电视,还包括广播、电影以及从系统符号角度来确定为诉诸视听(或视,或听,或视听)的任何艺术而展开的理论符号学研究。现有的《电影符号学》似乎缺乏理论符号学积淀,仅是对电影符号这一客体的感悟和阐述。自然,将视听符号学(严格来说,应该称之为“视听理论符号学”)归在电视理论研究名下,且系一般哲学层面探究,理由充足而责无旁贷。(2)电视美学建设。电视美学作为艺术美一分子的共性与个性,电视审美的主客体界定及其审美心理描述。中国传统美学理论与思维之于电视审美,西方美学思维范式之于中国电视审美,等等。(3)电视哲学高度的分析,譬如对电视客体与主体的界定及其多重性与复杂性的剖析,电视意识与电视物质外壳之间的辨证关系,电视意识形态内窥与外观,电视一传播领域内唯物与唯心阵营梳理及批判等。

一维阐释发难

阐释学还是源于宗教界,起初是对基督教经典著作的再认识,西方学儒们发现了话语分析之外的捷径或途径,进而对《旧约》开始了一轮新的后色彩的阐发和解释,是为阐释学之滥觞。其后,拓展至各个学科,也没有了宗教胎记,又在文艺领域邂逅了接受美学,故浑圆天成。一般认为,阐释者的主体能动性是驱动认识前进的源泉,只要主体千姿百态,其阐释也千人千面,正所谓“作者未必然,读者何必不然?”同时,复古学派却只恪守对经典的诠释,虽在西方,也毫不逊于训诂、考订、校勘与发凡诸学,呕心沥血,其志拳拳。电视对经典的阐释藉先天兼得后天之蕴藉,长足。先天者,读解、解读影片,且不论是否经典;后天又脱不掉文学话语的权力禁锢,囿于主题、结构、人物尤其是叙事之中,反而怡然自得。仅以叙事为例,电影研究叙事,探究内外因控制情节、细节语言并以达到游刃有余而为至上,纪录片探究叙事以故事化为其美学取向,且津津乐道被动拍摄或等待拍摄而得之完整情节、丰满人物,皆属阐释主义的宣科。结构主义之于叙事学,犹如铭文之于青铜时代,何等的名正而丰约,只恐怕电视学人习惯于平视、俯视和仰视而不谙抑或不愿亲近内视角和前视角等范畴,故即便在正统红学界,有人对《红楼梦》内视角叙事品格进行的研究,也旋即被古典主义的古旧倒叙、插叙和补叙观所淹没,直到罗国平之《先秦叙事研究》翩然而至,众家方觉憾然、戚然。电视界这样的大作尚未出阁,但气息恐怕不远矣。其实,新闻也有叙事可谈,尤其专题类作品。电视何以能以线性事件捕捉和牵引人类审美心理的非线形和非理性,何以能以细节和特写的瞬间张力凝固和定格视觉接受的习惯性游走,何以能以人物外在与心灵“二世界”⑿的性格隐喻潜润受众迥异繁复的内心,进而孳生同泣同悲同唏嘘的共鸣境界,着实需要大功夫与大学问。

阐释至尊,传统语文教学的误导对此责无旁贷。蒙童时代就被灌输了一套从作者介绍到时代分析再到中心思想归纳甚至包括陌生语词解读这样一个完整的操作流程,于是,90%以上的“影片读解”类著作均以低姿态和劣等电影民族定位自我,皆默认华语和华夏文明乃电影亚文化圈,这是推论和演绎的大前提,几乎是自不待言的“共见现实”,⒀实则大谬。感染于此,电视理论界也炮制了几味“百消丹”,一曰大众文化论,一曰平民意识,归于一点,或许可以称作“亲亚Oedipus”。指认电视的大众文化性本无可厚非,据此演绎创作中的语词、视听元素乃至风格的平民主义取向,也在情理之中,惟依此反观或界定理论与学术则不妥。大众文化丝毫不能自外于全球化或意识形态斗争,大众文化也丝毫不乏史前时期的哲性光芒,大众文化丝毫不会排斥道德判断和伦理规范,大众文化作为一个复兴民族的气质构成丝毫不可被“Show(秀)”之类几个滑稽而丑陋的语词消解其思辨的必要性和复杂性。皮相的存在不等于皮相的思辨,痴迷从来都是产生于深度审视之后的虽梦犹醒的回归,物我若皆醉,世界还会“在”吗?一些较为敏感的谦谦学儒们大多会本能地抵牾大众文化,理由多恐自身也降格为大众,而俗化,而白化。电视先贤们的这些顾虑本很,自古文人皆飘逸,但此飘逸非彼飘逸也,民间是宝库,乃学术的土壤和森林,民间未必大众,大众之雅实乃大雅,镜头内多少次潸然泪下的受访者都是民间受众(老百姓或平民)自己的故事。“亲亚”症结直接导致理论的平面化,学人思维的萎缩。承载大众文化的媒体自身无所谓俗与雅,而且,大众文化同时兼具俗质与雅质的双重品格,接受心理中的“俗认同”应该是坚持电视创作高雅品格的根源和批判标准。所以,大众文化的文化谱系归属及其在社会、制度和语境中的“亚”性丝毫不影响大众文化作为电视批判的主流话语权力与电视研究的学术严肃性和超越品格。

以零星浮泛的譬喻描述或解释大众文化,是电视研究中“词归类”倾向的典型。另一类倾向或许可名之为“评归类”,即以评论或观感阉割理论。大抵影评的来源太悠久,所以观后感既出,理论则生,但既生“评”,何需“理论”?理论是理性的学术,影评或观后感则是感情,还不是源于阐释止于某个优劣好坏的盖棺论定,其间,倘又夹杂了受众来自创作实践的偏离认同或近亲就熟,岂不更主观而意气?美国当代电影理论家大卫·鲍德韦尔在《制造意义》中具体描述了这种过程:

“(电影)理论提供了(逻辑上的)大前提,而一旦电影被描述成(或被误描述成为)模棱两可的(又称歧义的)小前提,或者电影理论提供了所谓的语义域(Semantic fields),解释者对其进行自由联想之类的工作时,就可以由大前提推导出阐释性的结论。此外,这种为阐释而借用理论的做法还因电影的典型状况而加剧……”⒁

理论与阐释的混杂,或云阐释的越俎代庖,构成了电视研究的一道变态风景,且跻身于思维的前景,悲哀地铸成意义的“悬隔”,如何白茫茫之大地,丧失了作物和生命。

显学召唤文化研究

电视研究是当今的显学。

宋明所以成为显学,其因在于朱熹等人的学术体系博大绵密,而富有创造精神。电视理论大家的出现,在电视研究业已积淀了半个世纪的当代,非常合乎情理。我们可以屈指数出数位电影理论家,姑且不论是否堪称“大家”,别种更是枚不胜举。王国维的学术“三境界说”本身也是他治学的写照,难怪钱钟书在《管锥编》内要以他为蓝本,匡正诸位民国学儒之治学态度。我们所谓的治学“态度”,绝非简单的心理学上对事物的倾向或取舍,态度应是人之理想与人格基调。审美反功利,这就是美学家的人生态度,远离纷争,淡薄名利,寡欲静心而博学。但是,电视对象的媒介属性以及媒介本身所具有的话题设定、舆论引导和消遣休息等社会功能大大地干扰了电视研究的超脱性、忘我欲和玄学色彩。从对象到方法,从立论到推论,均非引经据典和闭门造车所能完成,尤其是传播学的一些方法,须借助统计学和社会学的数据采集与群体调查,还有电视艺术作品的史料收集自然免不了和名利场、娱乐圈浮躁个体的接触。但是,实践是检验真理的惟一标准,来自实践的学问最终也必将回到实践中去,电视理论的学术生命虽根在实践,其冠,其枝,其叶仍可诗意盎然而气宇排奡。

理论来源的实践性只是问题的一个方面,真正的大家对于实践的策略也大相径庭。费孝通携新婚之妻王氏前往广西瑶族聚居地考察体质人类学,期间虽遭妻亡之灾,也不辍翻译《甘肃土人的婚姻》。这本西方社会学研究的划时代之作,作者(一个传教士)也是通过对甘肃土人的实地采访和调查而写作的,但当时中国的社会学仍然难免敦煌学式的悲剧。源与流俱在国内但典籍被掳掠至境外经西洋学人之手拼凑几本臆测之作,然后随海舶来,经我国译者的引进和介绍,期间还常常难免林纾式译介,竟成一学。费孝通痛感于此,最终完成了中国人著中国社会学奠基著作的夙愿。电视理论界面对西洋侪辈的本本中国电视研究,不知作何感想?纽约版《亚洲电视艺术》(1999年)业已对中国早期电视剧进行了如下评价:

这一时期的电视艺术,在这个东方的大国,已经在渐渐脱去“裹脚的步子”,开始学着创造了。但是,或许是文化差异的缘故吧,中国艺术家似乎还没有意识到电视艺术与他们国家其他艺术,比如中国绘画、瓷器和京剧,到底有什么不同。除了它产生得比这些艺术晚得多以外。⒂

我们不可小觑这位美国学者对中国电视艺术的观点,至少它表明一种坦率和启迪。电视艺术在20世纪的发展,国内普遍认为主要勍劲于50年代和80—90年代,八九十年代的发展自然承接和融合了“十七年时期”,而西方的视野却难以回避十年“文革”时期。“文革”时期的文学、艺术如同中世纪的文化,沦为了政治的婢女,饱受政治的肉体和精神折磨,学人(不光是电视理论家)现在应该对此予以理性观照了。对照西方神学对文化和文艺的桎梏,我们只是区区十年,但政治上的个人极权主义抑或主体丧失、国格沦陷必然导致文化和意识形态的邅遁和畸态吗?马克思早就指出,意识形态和政治的发展具有不平衡性,意识形态的发展具有独立性,中国缘何没有表现出这种独立性,而几近窒息和湮没?中央集权制国家的电视,政治权力控制下的大众媒介是否仍然印证马克思主义的这个论点?若是,其形态和途径各是什么?亲历或亲见过“文革”的第一代电视学者恐怕不能割舍这份“‘文革’情结”吧?将十年特殊时期的电视艺术作为一个相对静态的质点,置身于50年艺术史和数十年前电视时代艺术样式(譬如电影和广播艺术)的动态坐标之中,斟酌和反思,或许能尽早避免敦煌学那样“兴于异域悲国人”⒃的悲剧。

问题之多,可谓成堆。但是,问题感的匮乏却比比皆是。电视研究至今没有完全步入文化丛林,心物一也,而是徘徊在理论童年,乐道于某些初始态的天真。要么溯源,要么迷信,要么执一,要么自大,要么沦丧。这些都是一种只有半个多世纪艺术走向成熟阶段的诸多蹒跚步履,我们需要的是强烈的忧患意识与敏锐的问题感,马克思说:“并不要人们信仰它的结论,而只要求检验疑团。”⒄不怕问题的严重性会使学人劻勷,关键在于深谙之,勉力于兹,一则坚固基础,二则打开视野,真正实现电视理论思维的转捩,在文化研究的高天厚土中放飞理性。电视研究需要真正的理论品格,文化品质,人生品性!未来的电视研究呼唤大家,希冀博深,期待超越,翘首写人生于笔端,溯真理于至境。

注释:

① 拉丁文,意为“生命有限,艺术不朽。”

② 《论语·子路》:“君子和而不同,小人同而不和。”《国语·郑语》中史伯答桓公:“夫和实生物,同则不济,以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣。”《左传·褒公二十年》也记载了齐侯与晏婴的一段讨论“和”与“同”的对话。全球化时代,各民族文化应多元共处,同中求异。

③ 行为社会学术语,指不同阶层所辐射和吸引的社会群体和个体,描述彼此之间的制约关系。

④ 社会出版社,1999版,第161页。

⑤ 前几部皆为经典,《最后的马帮》系2001年四川国际电视节获奖纪录片。

⑥ 《影视人类学概论》,社会科学文献出版社,2000年版第187~235页,该书系国内影视人类学的开山之作。

⑦ 参见周月亮的《中国古代文化传播史》,北京广播学院出版社,1999年版。

⑧ 新黑格尔主义哲学家B·克罗齐之“绝对主义历史观”,参见其《历史的理论与实践》。

⑨ 此二人系精通数种外语之代表,陈康是鲜有的熟悉古希腊文的学者,客居,季羡林除通基本西语之外,谙梵文和吐火罗语等。治学对非母语的要求在于从语言学本质切入,才能一通皆通,而非传统外语教学的陈式。

⑩ 李政道:《在21世纪中国科学技术大会上的讲话》。

⑾ 一门研究电视在工业领域运用及其的边缘学科,如、、教育、地质环保、水利、军事、生物(农业)等领域都在广泛使用电视,一部分是依赖电视的技术物质性,将电视用作信息、信号传输和传播的现代工具,但更多的还是制作行业电视节目,用于宣传和沟通。由于这些领域的运用一般来说属于“窄播”和“小众传播”,不具备大众传播的媒介性质,故日本美学家竹内敏雄和一些电视学者将其统称为“工业电视学”。参见竹内敏雄:《美学总论》,译文版,南京,1998年。

⑿ 佛教术语,概源于“一木一菩提,一花一世界”,待考。一说译自英国早期某诗人的诗句。

⒀ 与“社会总体想象物”关联。社会总体想象物是法国年鉴史学派使用的术语,指的是全社会对一个作为对象的异国乃至异质文化客体的整体性阐释,尤其侧重于社会符号学的研究。

⒁ 麦永雄等译,中国社会科学出版社,2000年版,第60页。

⒂ 笔者译,参见Merlean·Ponty, Maurice: 《TV Art in Asian》, NY, Routlege Press, P5

⒃ 《敦煌学疏证与溯源》,《季羡林文集》第4卷,第122页。

⒄ 《马克思恩格斯全集》,第1卷,第123页。