陈三立陈寅恪海棠诗笺证

一、

海棠为盛春花事,诗中格韵甚高。自南朝沈约首唱,晚唐两宋诗人多有吟咏,以韩偓、苏轼等作最为传诵。历代海棠诗有两项特点可注意,一是与牡丹、梅菊等相比,海棠不仅不能居于文化意义系统之最中心地位1,而且吟咏较为晚起,某种意义上更是「新」花,即李德裕所谓「外来花木」。2二是海棠又往往与送春、暮春相关,联系着某种即将消逝的美好价值。近代诗人陈三立陈寅恪父子写过若干首海棠花诗。三立在1902、1904年和1912年十余年间,写过五首海棠诗。而寅恪则在1935、1936年和1945、1948和1950年也前后写过五首海棠诗,不仅数量相同,而且两人写海棠诗的时间,也同样的长。这表明,他们都对于海棠有着持续的写作兴趣,这无疑已成为义宁诗学的一个传统题目。细绎这两代诗人的海棠诗,其内在精神无疑也具有深刻的联系,最重要的即是,这两代诗人,都发生了一场自觉的父亲认同(三立与宝箴、寅恪与三立)。认同过程的诗意,既体现在精神的持续对话中,也体现在理解的心灵相守中。发掘此一诗案的意义在于,不仅可以肯定,义宁陈氏的海棠诗,是诗歌史上最优美、最有丰富深刻意蕴的海棠诗,这有助于古代诗学传统的重新发明;而且也有助于二十世纪人文思想遗产的再认。是为小引。

二、

先说陈三立写于1902年的〈余寓园经去岁积涨花木尽萎独海棠数小株盛开感赋〉:

往者淫霖为祸灾,三尺涨潦埋蒿莱。园居几榻隔涛浪,鱼鳖戢戢嬉高台。嘉卉瓖木尽烂死,蚀入地底殭根荄。其间大杏六七树,花时烂漫赪霞堆。莺鹊狂翻宾侣赞,日绕百市倾金垒。祇今兀立枝干秃,生意剥泄缠殷雷。亦有千竿作丛竹,陨叶漫诞连莓苔。桑槐梨枣惯满望,龙蛇之阨随摧颓。嫣然春色断不尽,海棠三两偏繇开。垂丝细朵斗妩媚,璎珞珠蕊明琼瑰。朽株槎枒若丧我,独映红紫笼纤埃。飞寻蜂蝶无意绪,咫尺光景从惊猜。世间万事换窠臼,盛衰荣落谁论哉。猥抱愚昧测苍帝,而曰倾覆栽者培。戕杀肆虐岂有择,汝偶不死遗墙隈。长养雨露冒恩泽,玲珑栏楯遮灵胎。至人玩物通造化,春际天地还生哀。魂翻眼倒呼竖子,为我赤脚移远梅。3

诗题已经点明:一场大暴雨之后,百花枯萎,而海棠独盛。这正是诗旨所在。后来陈寅恪说:「诗若不是有两层意思,便不是好诗。」4这也是义宁诗学的通则。从最初浅的意义上说,这首诗无疑也有两层意思,一是赋,即写于真实的一场大暴雨之后,描写寓园一片狼藉中的海棠花开。如果我们将写于两年后的「海棠两丛凝雪色」,「历历阿爷手布列」联系起来,则可知这里的海棠花原是三立父右铭老人亲手种植,写实的意味更浓了。二是比兴,看似写花,实有寄托。即将暴雨喻为一场大灾难的到来,将花喻为美好的事物遭受摧残,而海棠独秀于破败零落之中,表达诗人对于「盛衰荣落谁论」的揣测与某种希望。未尾「至人玩物通造化」,以现象,来暗示哲人对的眼光。因而,以海棠为寓托的意味也很浓。从所感所见,到玩物悟理,是融赋与比兴于一炉的写法。那么,大暴雨喻指什么?诗人通过独盛的海棠,究竟悟到的理又是什么?

1902年前后的中国社会,刚刚经过一场庚子之难,义和团在血与火之中,快速地兴起,又快速地消失。留下的重大影响是,保守不行,变革才是唯一生路。张之洞等人的东南互保也已初见成效,隐然拉动着北方的朝廷更往开新、变革的方向走。三立老人这时的身份虽是隐居于西山的「散人」,却对社会时局有着异常的锐感,诗中的一场大暴雨,即喻庚子事变之后所带来的中国巨变。表层义是义和团的蓬起蓬灭,深层义则是:一个以自上而下、从精英到民间、从政体到文化思想的「全变」为特点的社会大变局,正在形成之中。诗人在旁边冷静观察到:传统的秩序正在迅速崩坏,人们习以为常的一些美好的事物、价值(「嘉卉瓖木」),生命力反不及一些新兴的、代表着变化的价值(「海棠」)。然而,近看是「鱼鳖戢戢嬉高台」,时局混乱无序,充满不安;远看是一个以「世间万事换窠臼」为特点的社会正在来临,这一切是祸兮福兮?孰衰孰荣?大家都在说「天演」、说进化,甚至赞美「强盗」:「天下之能冲决奴隶之网罗者,惟强盗也。」5然而一个以「物竞天择」为天理的宇宙法则,分明是连好东西也要一齐毁弃的(「戕杀肆虐岂有择」),那么,在这样全变快变激变的逻辑下,如是自处之道?(「至人玩物通造化,春际天地还生哀」)显然,诗人一方面对变革、对求新,仍抱希望,这就是他对代表文化新契机的海棠花所说的「长养雨露冒恩泽,玲珑栏楯遮灵胎」;但另一方面,面对其势汹汹的激进变革仍然不失一种哲人的冷静与怀疑。这其实正是陈三立后戊戌时期思考的一贯立场。俞大纲〈寥音阁诗话〉第四则:

「戊戌政变之失败,由于政令太骤,此康梁辈之主张也。康长素上光绪书,谓守旧不可,必当变法,缓变不可,必当速变。小变不可,必当全变。速变全变,惟有革命。三立先生父子虽倡导维新,力主变法,然极不满康氏之躁进。先生〈崝庐述哀诗〉:『平生报国心,只以来訾毁。称量遂一施,堂堂待惇史。惟彼夸毗徒,浸淫坏天纪。唐突蛟蛇宫,陆沉不移晷。朝夕履霜占,九幽益痛此。儿今迫祸变,苟活蒙愧耻。』未尝不以庚子之祸,种因于戊戌新党以激进取败,反令老朽氏庸之辈盘穴中枢,徒败国事也。」6

因此,这里不是一般泛咏的海棠,而是诗人「寓园」中的海棠,即陈宝箴老人亲手种植的花;以花寄意,即暗指义宁陈氏的新政理想。这理想,是在「速变全变」的格局下,这是残败中的春意,变化戕杀中的生命。

喜新而不弃旧、并且不刻意地自居于「新党」,同时,忧虑着新的和旧的可能都一齐遭毁灭之灾,──这大概可以粗略概括这首诗所表现的较复杂的文化态度。试与陆游的名诗比较:

为爱名花抵死狂,只愁风时损红芳。绿章夜奏通明殿,乞借春阴护海棠。7

大概只有前二句伤春惜花之情是相通的,而后二句祈福护花之心,却已经变得很现实,且多有危疑,甚而毁灭之忧,因为毕竟已经没有「通明殿」这样的所在了。上帝不护花,成坏乃天演之偶然,正是近代诗与古代诗不同之处。

三、

毁灭之灾的大背景,是全变格局;落实一点说,又与康梁戊戌政变的路线有关。后来三立撰〈右铭先生行状〉,特别指出陈宝箴湖南新政的实践,是踏踏实实做改革的具体事情,与康梁式的自上而下激进路线不同:「故府君独知时变所当为而已,不复较孰为新旧,尤无所谓新党旧党之见。」8这与他辛丑年托衡恪转寄范肯堂诗:「若论新旧转茫然」9,是一样的意思。三立之所以强调泯除「新党旧党之见」,乃在于主张只做不说,不唱意识形态高调,不激化矛盾,不以朝夕更张的方式,毕其功于一役。可惜历史选择的是危言激行的浪漫,试图「欲以数纸诏书,一夕顿致中国于富强」10,结果当然是改革的成果毁于一旦,三立最痛心右铭公的事业如水流花落:

凡累年所腐心焦思,废眠忘餐,艰苦曲折,经营缔造者,荡然俱尽。……俯仰之间,君父家国无可复问,此尤不孝所攀天斫地、椎心酾血者也。11

于是,再来看三立写于1904年的〈崝庐墙下所植花尽开甚盛感叹成咏〉:

那际兹时花竞发,暄天暖日摇空天。红白桃株最滟滟,火齐璎珞光属联。云烘霞起笼四野,中来缟袂携手仙。海棠两丛凝雪色,垂鬟嫣立娇且娴。游蜂浪蝶不得嗅,相与荡漾灵吹还。12

写这首诗的时候,老人已由朝廷下诏官复原职,且有疆吏欲延聘起用13,已经对政治怀疑、对功名淡然,他决然不再出仕。然而诗中的慨叹,强烈的今昔之悲,恰表明他并不能真的忘怀政治。诗前半以乐景写哀,从极动人的花光春色写起,以花事之美盛,喻全盛时期的维新大业及其人才;后半恍惚中神思荡漾,诗人因花忆旧,抚今思昔,感慨莫名,感花魂、恸情思而入幻境:

历历阿爷手布列,始盈棰耳今齐竿。生世糜躯殉黔赤,娱老未及持觞看。……孤儿瞠视眩今昔,掩蔼酸涕增汍澜。呜呼!安得追攀魂魄流赏久踯躅,然后鸣佩扶盖从飞鸾。14

无论是「红白桃株」,还是「海棠两丛」,都是陈宝箴亲手所植。这里一方面是写实,一方面也是寓托,追思宝箴老人湖南新政中鞠躬尽瘁死而后已的功绩。三立老人戊戌后十年的诗,与父精神魂灵相往来,哀亲人、述往事,思来者,中国历史巨变关头大教训。

四、

八年后的1912年春天,三立住金陵,又连写了三首海棠诗。第一首是〈晚过恪士园亭看海棠〉:

为恋海棠好,临餐独晚过。函光归自媚,袅梦更如何。小立蜂声聚,微怜凤颊酡。休将亡国涙,留拟别宫娥。15

俞明震(恪士),诗人的亲家、退休的前清疆吏、名诗人。此时与三立相邻,常以诗相往来。16「函光归自媚」一句,写出海棠的格韵,即内敛、韬晦、自尊,无疑是诗人的自我写照。「袅梦更如何」一句,联系上述前两首海棠诗,读来当有深意。「梦」即后来寅恪「寒柳堂记梦」之梦,对一个过去的时代的感伤。未两句,分明是以前清遗民之身份口吻,痛伤昔日变政理念之花果飘零。这里是屈骚美人香草的笔意。

数天后,忽有俞家—女仆来告:前日赏看的新开海棠,忽「飘萎满地」。于是又有诗:

终风暴且寒,号空挟雨注。暄辰遭二憾,劫我春光去。众芳遽萧条,残英吹满路。牵怀海棠花,此花如宝璐。照影溪水侧,蜂蜨强遮护。屡过叹盛满,了无御侮具。园女持事来,狼藉果无数。亭亭绝代姿,一瞬成自污。世事莫不然,呼酒凭顿悟。17

「牵怀海棠花,此花如宝璐」,由上述已知,海棠与义宁陈氏的家族魂有关。这是它所以「牵怀」的原因之一。其次,“宝璐,美玉也。”《楚辞˙涉江》:「被明月兮佩宝璐,世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。」18「海棠」又是诗人逃避乱世,怀宝高蹈的象征。然而在风暴雨狂面前,也逃脱不了众芳芜秽,残英飘零的命运。海棠花之喻,不仅是如韩偓那样的关切:「昨夜三更雨,今朝一阵寒,海棠花再否,侧卧卷帘看」,也不仅是如齐已那样的伤春:「风雨冥冥春闇移,红残绿满海棠枝」19,──由前述、也从题目中「海棠新花」之「新」字,可知应是哀叹昔日新政理念与实践,终成飘花零蕊。但是仔细玩味「屡过叹盛满,了无御侮具」,以及「亭亭绝代姿,一瞬成自污」两联,以及「照影」、「自怜」的姿态,根据陈寅恪所说「国身通一」,以及「文化高于种族」的观念20,这里的咏家族魂也即是咏文化魂,这里的海棠,应隐有一种感叹:千年固有文化之熟极而坏,以及文甚而衰,海棠分明隐喻着某种「美好、高贵而软弱无助、易遭损辱的事物」。「知否、知否,应是绿肥红瘦」,正如李易安闺中的「卷帘人」,不能懂得女词人的身世之悲、家国之感,三立老人的复杂心事,俞园的女仆当然也是无从知道的。未句「世事莫不然」之顿悟,分明说出,不仅是改朝换代,而且在这个时代,大大小小的事物,都在一种流转无定之中,莫不含有转瞬成污的悲剧意味。

五、

然而不久后的另一首海棠诗,则表明三立老人毕竟是诗人。《园丁为购海棠二株移植庭前隙地戏咏》云:

闲情忘转徙,成癖爱花株。移作双鬟对,休传一世无。还魂宁得所,寄命与为徒。明岁春光满,新妆评老夫。21

题目「海棠二株」四字并不虚设,实即遥承1904年作〈崝庐墙下所植花尽开甚盛感叹成咏〉中的「海棠两丛」,暗示此乃其父陈宝箴亲手所植之花之再世,所以才有第五句「还魂」。「还魂宁得所?」此一问,其实是与先父的隐秘对话:时代如此巨变,即使父亲之魂兮归来,就一定找到真正家园么?然诗意一折再折:「还魂」的另外一个含义是指前些日子刚刚飘萎死去的「海棠」。诗人暗示即使「还魂」而不能得其所,也要以「还魂」为「寄命」之事,终身赴之。因为经之营之、使美好的事物「还魂」,本身就是一项高贵的事业。诗人实以花之死而复现(还魂),不仅寓含中国文化之死而再生之意,更表明,既以之为生命之所托(《论语˙泰伯》:「可以托六尺之孤,可以寄百里之命。君子人欤,君子人欤?」22)同时亦为天命之寄托(《庄子˙大宗师》:「与天为徒。」23)这即是尾联乐观情感的真正来源。尤可注意「新妆」一语,三立老人分明还是看好旧文化可以转成新文化的,虽然此意后来在陈寅恪那里更引发了深切的忧思。无论如何,寄命托孤之说,无疑仍是义宁陈氏微至之学问,同时也是深切之信仰。

由此可知,陈三立海棠诗品,要义有三:

一、一花一史,「海棠」不仅携带着传统诗学的历史文化信息,而且负载近代维新政治史的重大信息。

二、寄托极深,不仅叙事抒情,而且说理,乃吸收宋诗理趣道艺因素,是屈子香草美人传统的。

三、前后绾合,绳绳相连,创造了一种持续用心、暗线相连的主题诗学。

六、

下面我们再来看陈寅恪的海棠诗。他的这五首诗有两个特点是必须先指出的,第一,他自觉学习了父亲诗法的上述第三特点,也是前后绾合,自成系统,即诗中辞语自相关联,须联系所有五首诗歌,才能确定某一首或某一诗语的含义。第二,他的一个新创,即与三立海棠诗相绾合,成一互文结构,即有意与父亲成为对话关系。尤须将上述三立诗歌与此互释,方可通解诗人旨意。这两个特点,实可谓诗歌的内外两层暗码系统。可以将陈寅恪诗本身,称为内部系统;寅恪与三立诗,称为外层系统。这两个系统当然是相互关联的。分开来说是为了理解的方便。除了「寻春」、「残春」、「送春」等较为明显的关联之外,我们先从其它两个重要的诗语来看外层系统。

1,梦魂。

寻春只博来迟悔,望海难温往梦痕。24

梦回锦里愁如海,酒醒黄州雪作尘。25

寻梦难忘前度事,种花留与后来人。26

小园短梦亦成尘,谁问神州尚有神。「不信神州尚有神」,王湘绮《圆明园词》句也。27

这些诗歌,首先令人惊异地表明:陈寅恪完全读懂了乃父陈三立在海棠诗中寄寓的「牵怀」情感与「还魂」心事!现存完全找不到三立给寅恪讲诗的记录。我猜想即使寅恪守在三立先生身边,诗人之间心事也是原不必用除了诗之外的语言来讲明的。上引诗句原来都是跟三立海棠诗中的「袅梦」、「追攀魂魄」、「还魂」等关键诗语隐隐相关联。28表达的意思是:第一、非一般泛泛意义的梦、魂,至少有一个特定的意思是:与先父先祖梦魂相来往、相追寻,生动强烈地表明了义宁陈氏家族精神生命之持续不息、生生不已,即所谓「寻梦难忘前度事,种花留与后来人」。诗人似乎告诉后人,这是一个极富近代政治意识、极富精神传统的文化家族。正如吴宓一语中的指出:「故义宁陈氏一门,实握世运之枢轴,含时代之消息,而为中国文化与学术德教所托命者也。」29其次,二三十年代的学术文化之春,以及战后复苏民族文化之梦,在诗人看来似只不过是一场短短的春梦而已。此即所谓「短梦成尘」、「魂梦难温」也。第三,梦已成空的感觉,与父亲对自己的希望,与三代知识精英对中国文化命运的前赴后继的操心联系起来,就越发成为「遗恨塞乾坤」的深重悲哀了。

2,种花人、惜花人、后来人。

世上欲枯流涙眼,天涯宁有惜花人。30

吃菜共事新教主,种花真负旧时人。31

寻梦难忘前度事,种花留与后来人。32

相当频繁的「种花」意象,与三立海棠诗中「历历阿爷手布列」、「成癖爱花株」、「牵怀海棠花」等,隐隐相关。不仅表明此一「种花惜花」并非泛泛抒情,乃是原有一精神谱系,而且更表明对于「繁枝容易纷纷落」的现实面前,人们纷纷共事新教主,而背叛、遗弃、辜负旧时种花人。诗人只能悲叹,此一精神谱系只能成为一种非常个人化的隐秘的存在而已。如果我们不联系三立海棠诗来读,就不能读出此一整幅的历史内涵,其中相当真切的精神承诺、尤如宗教徒那样的隐忍精神。

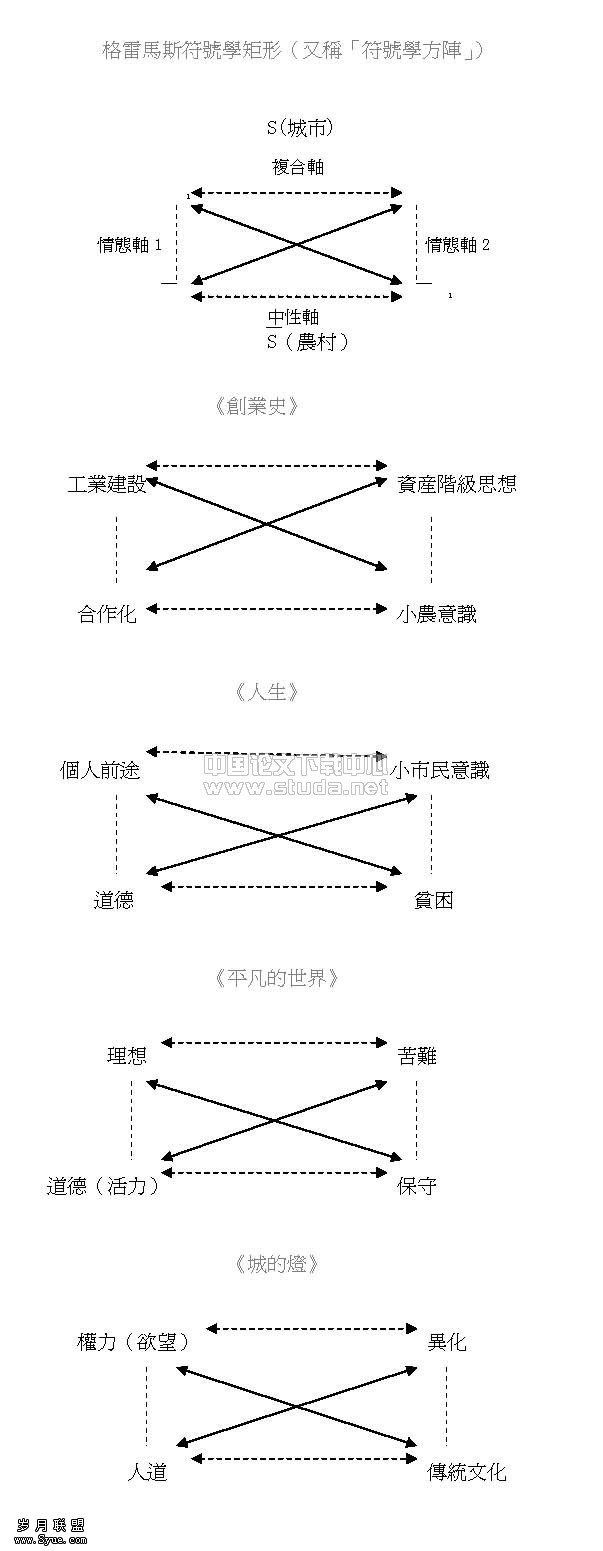

从陈寅恪海棠诗自身前后相绾、环环相联的诗语系统来看,最重要的是海棠花的形象有一个丰富复杂的变化。如果不注意这个特点,就不能从整体、从变化中去理解「海棠」及其中国近代民族文化命运的象征意义。

先看第一、二首:

此生遗恨塞乾坤,照眼西园更断魂。蜀道移根销绛颊,吴妆留眄伴黄昏。寻春只博来迟悔,望海难温往梦痕。李德裕谓凡花木以海名者,皆从海外来,如海棠之类是也。欲折繁枝倍惆怅,天涯心赏几人存。33

无风无雨送残春,一角园林独怆神。读史早知今日事,看花犹是去年人。梦回锦里愁如海,酒醒黄州雪作尘。闻道通明同换劫,绿章谁省涙沾巾。34

在第一首里,海棠花的形象是一个亮相。海棠花既代表「往梦痕」,即接着三立诗意说,是他们义宁陈氏三代所护持的民族文化的旧理想,同时,也代表了陈寅恪自己从西方多年留学所学来的西方学术文化的新传统,如理性、自由精神等。所以,在「望海难温往梦痕」之后,陈寅恪有一句重要的自注:「李德裕谓凡花木以海名者,皆从海外来,如海棠之类是也。」这句话其实已经点明了「海棠」形象中加入的外来、新变因素。如果说三立老人那里,「海棠」还只有比较朦胧的「新政」色彩,而在寅恪这里,这一色彩则比较明确了。诗人甚至用反复加注的方式来强化这一色彩。「海棠」形象中这样「中西体用资循诱」的两重性,恰是陈寅恪一贯的文化立场。35在三十年代的那种激烈战争、国共两党你死我活的情境下,这样的文化旧梦,在诗人看来实在是再「难」重「温」了。

第二首写于一年之后的1936年。用吴宓的解释:「用海棠典故(如苏东坡诗)而实感伤国事世局(其一即Edgar Snow Red Star Over China书之内容——「二万五千里长征」)36」最关键的一句是「读史早知今日事,看花犹是去年人」。这仍然是重申自己的文化思想态度。为什么要重申呢?因为在这样的时代,陈寅恪感到,危机越来越加深了。因而这里的「读史」之知,即是与王国维最为心印的共识:神州的「巨变奇劫」、文化的即将消亡。37在这样分裂、战争的时代,难以逃脱的命运是越发切近真实了。然而即使是知道这样的命运,依然还坚持看花犹是去年人,而且后来还再三写:「读史早知今日事,看花还忆去年人」(《残春》)38,这就只能用亚里氏多德的必然性来解释什么是悲剧了。

七、

第三首作于1945年。题目〈乙酉春病目不能出户室中案头有瓶供海棠折枝忽忆旧居燕郊清华园寓庐手植海棠感赋〉,吴宓钞稿作〈乙酉春患目疾闭置病室偶见海棠一枝忆北平清华园寓中曾手植此花今不知如何矣〉,相比较后者更有感情色彩,应是初稿。诗云:

今年病榻已无春,独对繁枝一怆神。世上欲枯流涙眼,天涯宁有惜花人。雨过锦里愁泥重,酒醒黄州讶雪新。万里旧京何处所,青阳如海隔兵尘。39

前述第二首以老杜、东坡的颠沛苦难自比:「梦回锦里愁如海,酒醒黄州雪作尘。」40这里「雨过」「酒醒」两句照应,表明十年来并没有什么变化。而在兵荒马乱的流离生活中,诗人泪眼欲枯地想念的,仍然是清华园,仍是「此花今不知如何」的文化命运。海棠的形象,无论是遥想的,还是眼前的,背后都有一看花人深情之眼。

北归默默向谁陈,一角园林独怆神。寻梦难忘前度事,种花留与后来人。江城地瘴怜孤艳,东坡定惠院海棠诗云:「江城地瘴蕃草木,只有名花苦幽独。」海国妆新效浅颦。李文饶谓凡花木之以海名者,皆本从海外来也。剩取题诗记今日,繁枝虽好近残春。41

「前度事」指维新旧事,「后来人」指清华学子。走过老杜东坡那样的流离道路,白头伤春、泪眼流枯,诗人看到海棠,所思所感受,却是用「江城地瘴怜孤艳,海国妆新效浅颦」这样两句诗来形容。「孤艳」一语,有比较深曲的诗意。首先是用王安石〈独山梅花〉:

美人零落依草木,志士憔悴守蒿蓬。亭亭孤艳带寒日,漠漠远香随野风。42

隐隐指向美人志士在众芳零落中的坚守态度。或许是荆公诗是写梅花,寅恪又用「江城地瘴」一典,既点明了海棠身份,又照应了「孤」字。诗人自注:「东坡定惠院海棠诗云:『江城地瘴蕃草木,只有名花苦幽独。』」「孤独」意更深了43。然而这仍不够,按照陈寅恪的解碼方法44,这还须要再指向苏轼这首诗的题目〈寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也〉。苏东坡其实也是用典,白居易〈东坡种花二首〉诗云:

花枝荫我头,花蕊落我怀。独酌复独咏,不觉日平西。巴俗不爱花,竟春无人来。45

「孤艳」的诗意就是这样环环相绾。陈寅恪一方面表明诗人像白居易、王安石、苏轼一样,「命定」是孤独之美,自怜自爱,这其实是表明他的文化理想,学术追求等,旷世并无知音,时人「不知其贵也」,只能向隅「怆神」,不仅如此,而且他更要通过苏轼与白居易诗的关联,隐隐又指向白居易〈东坡种花诗二首〉的核心:

将欲茂枝叶,必先救根株。46

陈寅恪的曲折苦心昭然若揭,即指向不忘文化精神的根本大义,这才是「孤艳」一语的深义,换言之,「孤艳」即陈寅恪所强调的民族独立之精神。这在1948年的思想背景下,问题显得尤为紧迫了。

「海国」句比较费解。诗人特地又加注:「李文饶谓凡花木之以海名者,皆本从海外来也。」这里的海棠,按其义宁陈氏之定义,实即中外新旧文化的两重性,注语中「海外」一语,应指外来文化,才符合这两重性的特殊定义,同时也可以与「江城」句中所蕴含的文化理想义,相互配合对应。那么,这里所喻指的「外来文化」究竟是什么呢?这须要找出陈寅恪解诗法中的「今典」。以今典说诗,最重要的是陈寅恪的一句话:「诗与外国诗不同,时、地、人三因素最重要。」应特别注意作者特地在诗题里注明了一个非常具体的时间:「戊子阳历三月廿五日作」。1948年3月,国民党召开「行宪国大」,检《中华民国大事记》(第三十八卷)3月25日条:

国民政府副主席孙科发表谈话称:此次国民大会选举,只有蒋介石一人有资格当选大总统。47

陈寅恪特地注明「阳历」的苦心,与诗意,皆豁然大显。如果说,「江城」句是「不忘本来民族之地位」,「海国妆新效浅颦」一句,则是「尽量输入外来之学说」。48诗人的意思是:盖宪政、民选,是中国上没有过的事情,是外来事物。但是可悲的是,在蒋家王朝的专制下,学习西方,也只能是名副其实的「东施效颦」,一场地道的闹剧而已!一贯主张「中西体用资循诱」的诗人,尽管终于回到清华园教书,面对如此尽失人心的局面,这时不免感到了「繁枝虽好近残春」的深深忧虑。

八、

两年后的1950年仲夏,陈寅恪已到中山大学。有一位北平的友人,画了清华园故居一幅图,寄给南下广州的陈寅恪。细心的陈发现故居图竟然少了旧时手植海棠,于是就写了他此生最后一首海棠诗,并在其中暗藏了他重要的思想:

小园短梦亦成尘,谁问神州尚有神。「不信神州尚有神」,王湘绮《圆明园词》句也。吃菜共事新教主,种花真负旧时人。鸿毛一例论生死,马角三年换笑嚬。岭表流民头满雪,可怜无地送残春。(《庚寅仲夏友人绘清华园故居图见寄不见旧时手植海棠感赋一诗用戊子春日原韵》)

「小园短梦」即指抗战胜利后,回北平在清华园短暂的教书生活,以及当时对于复兴民族文化的一点理想及其最终破灭。引用王湘绮的诗句,在诗人眼中,是用古典表明,自晚清始,神州就开始了「无神」的过程,即失去「国魂」的过程。今典的神州无「神」,一方面暗指无神论,另一方面即喻在新政权下,士阶层将渐失独立人格、自由精神。「吃菜」即以北宋「吃菜事魔」的民间新宗教,比喻改换门庭的共和国知识分子49,按陈寅恪的诗学对具体时地人的强调,「归新教主」,可能特指当时「在海内外知识界引起很大震动」50的陈垣公开「交心」。一年前的5月11日,陈垣〈给胡适之一封公开信〉就发表于《人民日报》:

读了《毛泽东选集》内其它的文章,我更深切的了解毛泽东思想的正确,从而了解到许多重要的东西,……如果早能看到,我绝不会这样渡过我最近十几年的生活。……说到治学方法,……脱不开那反人民的立场。如今我不能再让这样一个违反时代的思想所限制。这些旧的『的』治学的方法,在立场上是有着他基本错误的。51

而这时候,陈垣已经通过冼玉清读到了陈寅恪针锋相对表明自己态度的诗:

花事已随浮世改,苔根犹是旧时栽。(1950年1月)52

「旧时栽」一语绾合这里的「旧时人」。「种花真负旧时人」,如果我们从陈宝琛、王国维的《落花》诗53,陈三立的海棠诗,这样一脉读下来,如高山滚石、空潭传响,到这一句诗,真是一部近代史,多少苍凉意!

反复表达的文化遗民气节,也可以看作是给陈垣等人的回答。「鸿毛」句是讲生死问题。在「大乱将至」之际54,他有时也考虑过地生死。然而中国历史上,不仅生可能如鸿毛,死也可能如鸿毛。对待死亡的难题是,如何不辱身。55非常自尊、敏感的诗人看来,在权力之下,知识人罕有不受辱的。这就接着十分重要的一句:

马角三年换笑嚬。

马角,即马生角。《吕氏春秋》:「人君失道,马生角。」56京房《易传》:「政不顺,厥妖马生角。57总之,战争、失道、知识分子不信任,皆喻抗战后国民党统治中国的乱象。三年内战过去,换来的却是什么呢?《韩非子·内储说上七术第三十》云58:

韩昭侯使人藏弊袴,侍者曰:「君亦不仁矣,弊袴不以赐左右而藏之。」昭侯曰:「非子之所知也。吾闻明主之爱,一嚬一笑,嚬有为嚬,而笑有为笑。今夫袴,岂特嚬笑哉!袴之与嚬笑相去远矣。吾必待有功者,故藏之未有予也。」

诗中「笑嚬」即「嚬笑」。诗人的意思是,三年内战即换来君主对顺承忠心的臣子「明主之爱」,尽管这爱或许只是一嚬一笑,甚而只是一条弊袴,「必待有功者」也!而不愿「有功」入彀的诗人,当然只能是「岭表流民雪满头」了。第二年,陈寅恪〈送朱少滨教授退休卜居杭州〉诗,再次表达:

江东旧义雪盈头。59

即使是「无地送春」,也仍然坚守旧时心意。60这就是陈寅恪冥冥中对先父先祖精神传统默默的承诺,以及孤独的反抗。

九、

最后从近代诗学的角度,陈寅恪的创意如下:

一、「融古典今典而为一」的新宋诗写法的自觉。从诗学上说,唐宋以后的诗学一直没有解决两大悖论,一是看重传统、格调、神韵、兴象,而不免空泛肤廓,一是看重才思、学养、形式、生新,而不免寡情浅露。前者是学唐的流弊,后者是宋人的局限。陈寅恪不仅继承了近代同光体的诗学遗产,而且很明确自觉提倡以「古典」(重视唐诗)来化解寡情,又以「今典」(看重宋诗)来化解肤廓,从具体的方法意义上,很能解决这两大难题,陈寅恪诗既有风神唱叹之味,又有才思理致之美,兼采唐宋,融为新体。

二、深化、也经典化了中国精学传统的内涵。至少可以从三个方面来看。一是比兴的文学传统,言在此而意在彼的诗学精义,陈三立陈寅恪的海棠诗案,可谓发挥极至。二是有情有义、感时忧国、内恕孔悲的士人文学传统,在海棠诗案中,国史、家史、心灵史,融合为一,允为典型。三是崇尚独立精神的文学传统,即独立不倚、独立思考、特立独行,即韩愈《伯夷颂》:「士之特立独行,适于义而已,不顾人之是非,皆豪杰之士,任道笃而自知明也。」谁不认为这是自由精神的充分表达呢?这不仅是中国精英文学最高的传统,也是中国知识分子最高的人格境界。陈三立寅恪父子之海棠诗,亦发挥极至。

:

1这一方面表明她不是文化最高品级的花,另一方面又使她的身份與權貴符號意義的牡丹、精神符號意义的梅菊并不一样。這個意義是宋代詩歌文化裏漸漸清楚的。宋˙陳思《海棠譜》(上) 記載「(宋)真宗皇帝禦制《後苑雜花十題》,以海棠為首章,賜近臣唱和,則知海棠足與牡丹抗衡」,為一顯例。(文渊阁《四库全书》本)。又參見蘇軾有關海棠的詩以及羅大經《鶴林玉露》:「洛陽人謂牡丹為花,成都人謂海棠為花,尊貴之也」(丙編卷一)。北京:中華書局,1983年,第245页。

2陳寅恪:「李德裕謂凡花木以海名者,皆從海外來,如海棠之類是也。」陳寅恪,《陳寅恪集˙詩集》,北京:三聯書店,2002,第22頁。案,李德裕有《花木記》,已佚。宋˙陳思《海棠譜》(上) 引《瑣碎錄》:「李贊皇《花木記》:以海為名者,悉從海外來,如海棠之類是也」。又引沈立《海棠記》云:「杜子美《海椶行》云:『欲栽北辰不可得,惟有西域胡僧識。』若然,則贊皇之言不誣矣」(同前引)。《詩經》之甘棠、棠棣,唐詩之棠梨等,皆非海棠。

3 見陳三立著,李開軍點校,《散原精舍詩文集》(卷一),上海:上海古籍出版社,2003年,第45頁。以下陳三立詩文,只注诗或文的卷數。

4 轉引自黃萱,《懷念陳寅恪教授》,《紀念陳寅恪教授國際學術討論會文集》,廣州:中山大學出版社,1989年,第71頁。

5 《箴奴隸》,收入張枬, 王忍之編,《辛亥革命前十年間時論選集》(卷一,上册),北京:三聯書店,1977年,第713頁。

6〈寥音閣詩話〉,收入俞大綱紀念基金會主編,《俞大綱全集》,臺北幼獅文化事業公司,1987,第149頁。

7 〈花時遍遊諸家園之二〉,《劍南詩稿校注》(卷六),上海古籍出版社出版,1985年,第538頁。

8 〈皇授光祿大夫頭品頂戴賞戴花翎原任兵部侍郎都察院右副都禦史湖南巡撫先府君行狀〉,《散原精舍文集》(卷五),第855頁。

9 〈衡兒就滬學須過其外舅肯堂君通州率寫一詩令持呈代柬〉,《散原精舍詩集》(卷上),第8頁。

10 〈寥音閣詩話〉第十二則。臺北幼獅文化事業公司,1987年,第162頁。

11 同注8。

12 《散原精舍詩文集》(卷一),上海:上海古籍出版社,2003年,第111-112頁

13「光緒三十年,詔戊戌以黨案獲咎者,除康梁外,悉予開復原銜。疆吏有欲薦請起用者,堅謝之。」见徐一士,《一士類稿˙談陳三立》,太原:山西古籍出版社,1996年,第113頁。

14 同注12.

15 《續集》(卷上),第358頁。

16 陳三立:《俞觚庵詩集序》:「觚庵則金陵有宅清溪上,鄰於餘;…歲月之往還,遊賞之頻數,出一篇,輒有為餘與仁先所驚歎者。」《散原精舍文集》(卷十),第943頁。

17 《續集》(卷上),第359頁。

18 《楚辭章句》王逸注.見《文選》卷33,上海古籍出版社,1986年,第1527頁。

19 韓偓〈懒起〉,齐已〈寄倪署郎中〉,见《全唐诗》(卷六八三,八四四).上海:上海古籍出版社,1986年,第1719页、2070頁。

20〈讀吳其昌撰梁啟超傳書後〉:「本董生國身通一之旨。」見《寒柳堂集》,第148頁。上海古籍出版社,1980。〈白樂天之先祖及後嗣〉:「種族之分,多系於其人所受之文化,而不在其所承之血統。」見陳寅恪,《元白詩箋證稿》,上海:上海古籍出版社,1978年,第308頁。

21 《續集》(卷上),第363頁。

22 程树德《论语集释》,北京:中华书局,1990年,第535頁。

23 郭慶藩《莊子集釋》,北京:中華書局,1961年,第234頁。

24 〈吳氏園海棠二首〉(其一),《陳寅恪集·詩集》第21頁,北京:三聯書店,2001年

25 〈吳氏園海棠二首〉(其二)引同上。

26 〈清華園寓廬手植海棠〉戊子陽曆三月廿五日作.《陳寅恪集·詩集》, 北京:三聯書店,2001年,第62頁。

27 〈庚寅仲夏友人繪清華園故居圖見寄不見舊時手植海棠感賦一詩用戊子春日原韻〉,《陳寅恪集·詩集》,北京:三聯書店,2001年,第73頁。

28 參見王歡、胡曉明,〈陳散原詩歌中的「魂」意象〉,待刊稿。

29吳宓,〈讀散原精舍詩筆記〉,原载《國學研究》第1卷,见《散原精舍詩文集》(卷一),上海:上海古籍出版社,2003年,第1246頁。

30 同23。

31 〈乙酉春病目不能出戶室中案頭有瓶供海棠折技忽憶舊居燕郊清華園寓廬手植海棠感賦〉,《陳寅恪集·詩集》,北京:三聯書店,2001年,第40頁。

32 同25。

33 同23。

34 同24。

35 即他在〈馮友蘭中國哲學史審查報告〉中所說的:「一方面儘量輸入外來之學說,一方面不忘本來民族之地位。」見《金明館叢稿二編》,上海:上海古籍出版社,1980年,第252頁。

36 見吳學昭,《吳宓與陳寅恪》,北京:清華大學出版社, 1992年,第81頁。《詩集》亦引。

37 見陳寅恪,〈王靜庵先生挽詞序〉,見氏著《寒柳堂集》附詩存,上海:上海古籍出版社,1980,第6頁。

38 「去年人」乃唐詩成語。李益〈惜春〉:「畏老身今老,逢春解惜春。今年看花伴,已少去年人。」岺參〈韋員外家花樹歌〉:「今年花似去年好,去年人到今年老。始知人老不如花,可惜落花君莫掃。」「逢春解惜春」,「落花君莫掃」,有惜殘春之意。

39 陳寅恪,《陳寅恪集·诗集》,第40頁。

40 同23.

41 陳寅恪,《陳寅恪集·诗集》,第62頁。

42 王安石:《独山梅花》,《王安石全集》,秦克、巩军校点.上海:上海古籍出版社,1999年,第405頁.

43 陳寅恪有極深的孤獨感。在詩中多次用的一個詞語,即「寂寞已銷魂」。錢穆認為,中國詩人特富之孤獨感,恒有二義,一是詠「孤」即思「群」,可知「一國與天下,常存其胸懷中」;一是孔子所謂「知我者,其天乎」,即「群居人生中必貴有孤立精神」,見錢穆,《晚學盲言》,南寧:廣西師範大學出版社,2004,頁195-198。

44 《陳寅恪集˙柳如是別傳》「緣起」:「解釋古典故實,自當引用最初出處,然最初出處,實不足以盡之,更須引其他非最初,而有關者,以補足之,始能通解作者道辭用意之妙。」所謂「非最初而有關」者,包括兩種情況:一是不同的文獻,二是同一文獻的不同部分。上海,上海古籍出版社,1980年,第11-2页。參見胡曉明,〈論陳寅恪古典今事的解詩方法〉,載《學術集林》第15卷,上海:遠東出版社,1997年,第379頁。

45 白居易:《东坡种花二首》,《白居易集》(第一册),北京:中华书局,1979年,第215頁.

46 白居易:《东坡种花二首》,《白居易集》(第一册),北京:中华书局,1979年,第215頁.

47 李新編,《中華民國大事記》(第5冊),中國文史出版社,1997年,第703頁。

48 參注19。

49 「吃菜事魔」典故在以下幾個要素是隱喻1949年以後新意識形態的。第一,此俗乃張角、黃巾等遺風。志磐《佛祖統紀》卷二十八:「吃菜事魔,……乃黃巾之遺習也。」方勺《青溪寇軌》:「後漢張角、張燕輩,……其流至今,吃菜事魔,夜聚曉散是也。」第二,尚勤儉、崇互助。李心傳《建炎以來繫年要錄》:「同黨則相親,相親故相恤。(中略)甘淡薄,務節儉,有古淳樸之風。」第三,與外來宗教有關。志磐《佛祖統記》卷四十八:「嘗考《夷堅志》云:吃菜事魔,……稱為明教會。……又名末摩尼。」转引自庞俊〈论吃菜事魔与墨家者流〉,载傅杰编,《二十世纪中国文史考据学文录》,云南人民出版社,2001年,第318页。

50 劉乃和等著《陳垣年譜配圖長編》(下)。遼海出版社, 2001年,第540頁。

51 轉引自劉乃和等著,《陳垣年譜配圖長編》,下冊,瀋陽:遼海出版社,2000,第537-540頁。

52 《詩集》,第70頁。陳智超編《陳垣往來書信集》,上海:上海古籍出版社,1990年,第759頁。按,陳垣通過冼玉清關切陳寅恪的動向。但不見他對詩的反應。1949年11月14日致樂素書,述簡經綸語云:「又云『陳寅恪夫人對時局認識不清,尚疑為大亂將至。』亦新聞也。」

53 這是近代文學史上的著名詩案,也是近代思想史的一個有意味個案。參見黃濬,《花隨人聖庵摭憶》,上海:上海書店,1984影印本,第47頁。吳宓〈空軒詩話〉,收入《吳宓詩集》北京:中華書局,1935,第146-7頁。葉嘉瑩,《几首咏花的诗和一些有关诗歌的话》《迦陵論詩叢稿》,石家庄:河北出版社,2000年,第52—68页.鄧小軍,〈吳宓將入蜀先寄蜀中諸知友箋證稿〉,《中國文化》,第17、18期合刊,2001年,第293—298页。陳絳,〈《落花詩》所見陳寶琛晚年心跡〉,《近代中國》(第12輯),上海:上海社會科學出版社,2003年,第244頁。

54 同注18。

55 這裏用司馬遷〈報任少卿書〉:「人固有一死,或重於泰山,或輕於鴻毛,用之所趨異也。太上不辱先,其次不辱身,……《傳》曰:刑不上大夫。此言士節不可不厲也。」重點在最後一句。

56

57 转引自班固,《汉书》卷二十七〈五行志〉,北京:中华书局,1962年,第1470页。

58 陈奇猷,《韩非子新校注》,上海:上海古籍出版社,2000年,第600頁。

59 陳寅恪,《陳寅恪集·诗集》,第83頁

60 「江東舊義」,即不負如來西來意,即不負中國文化之義。參見拙文〈一個富有思想的學術史典掌〉,載《學術集林》(卷五),上海:遠東出版社,1997年,第325頁。