“现代”·“当代”与“五四”——新文学史写作范式的变迁

80年代初期,“新时期”文学曾被许多研究者描述为“五四的复归”。这样一种描述,蕴涵了对新文学不同阶段的褒贬,也内在地提出了一种不同于50-70年代的文学评判标准。这一评判标准随着80年代文化和文学的展开得到越来越明晰的表达。80年代中期,“20世纪文学”、“新文学整体观”和80年代后期的“重写文学史”活动,则将这一趋势中蕴涵的因素凝结为文学史的具体理论形态。这是80年代文学观念、历史态度和文化取向的一次系统的呈现。这一重写文学史的过程,至今仍产生着深远的影响,并在不同程度上以不同方式结构着新文学研究的格局。重新返顾这一过程,不仅能使我们更为清醒地意识到自己所处的位置,而且,90年代以来学术研究、思想文化的推进,也使我们有可能相对“客观”地厘清80年代新文学史研究的基本诉求、参照对象、核心文化想象中蕴涵的文化逻辑,从而更进一步地寻找深入展开的可能性。

第一节 “当代文学”概念的提出

自新文学诞生之日起,就不断有文学革命的倡导者及参与者通过文学史书写来确立新文学的合法地位。多种文学史均把五四以来的“新文学”看作一个整体,而且随着时间的,文学创作实践的深入,新文学也在趋向成熟。到了50年代初期,新文学的重要性已无庸置疑,新文学史的写作差别主要表现为文学规范、文学思潮、作家作品的选择和评判上的微妙出入。但到50年代后期,从40年代后期开始设想并实践的“当代文学” 1概念的提出,则将“新文学”的历史截为两段,即1919-1949年的文学称为“文学”,这是新民主主义性质的文学;而1949年以后的文学则称为“当代文学”,它区别于“现代文学”的地方是它的“社会主义”性质,并且在历史等级上高于“现代文学”。尽管不能找到充分的证据说明这两个概念提出的依据,但从那一时期出版的多种名为“现代文学史”或“当代文学史”的史著,在命名上的变更以及写作范围、文学性质的确认上可以看出,以“现代文学”和“当代文学”取代笼统的“新文学”确有明确的意图。50年代初期出版的名为“新文学史”的著作如王瑶先生的《新文学史稿》(1951,1953)、张毕来的《新文学史纲》(1954)、刘绶松的《中国新文学史初稿》(1956)等,到50年代后期,或被批判为没有突出两条路线的斗争2,或经过修改更名为“现代文学”3,或被搁置而不再使用。新出版的多种命名为“现代文学”或“当代文学”的著作,则提出了一种不同于此前新文学史的写作模式。

对“当代文学”的设想及实践,对“现代文学”的筛选和评判,始终参照着毛泽东在《新民主主义论》中阐述的历史发展模式。为使40年代后的新文学发展的方向与社会主义及其实践联系起来,必然要求“当代文学”与从五四文学革命中衍生出来的新文学,在所依据的传统和思想资源上作出区分。这一点在50年代初期周扬的《发扬“五四”文学革命的战斗传统》一文作了集中表述。与40年代胡风、冯雪峰等“保卫五四文学革命传统”的态度不同,周扬在瞿秋白、毛泽东等共产党领导人对五四新文艺作出的批判的基础上,提出了一个与新民主主义历史脉络相匹配的文学发展脉络:“从‘五四’开始的人民文学运动,正以空前广大的规模,沿着为工农兵群众服务的方向和社会主义现实主义的创作原则而向前发展着”。这篇文章所给出的五四历史定位,成为50-70年代的主流看法,即“‘五四’以来的新文艺从一开始就是向着社会主义现实主义发展的,这是指它的整个发展的趋向而言”,五四新文艺仅仅是这个发展方向的一个“起点”,“在‘五四’当时的历史条件下所不能完成的工作”,就可以也应该在以后的革命文艺发展中完成。在此基础上,他确定了“五四”文学与毛泽东的《讲话》之间的联系:“一九四二年毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》及其在文艺上所引起的变革,是‘五四’文学革命在新的历史条件下的继续和发展。毛泽东同志根据马克思、列宁主义的理论,概括地、批判地了‘五四’以来新文学运动的历史经验,促成我们的文学艺术运动进入了一个新的阶段”4。这种关于五四文学与《讲话》关系的概括,“既强调《讲话》与‘五四’新文学运动的联系(继续),又强调它们之间的区别(发展)”,并由此确定了这两个文学革命之间的“等级关系”5。周扬不仅因此明确了“当代文学”更直接的传统应该是《讲话》及其在文学上的变革,而且确认了五四文学是应该被“超越”的传统。《讲话》对于工农兵文艺的强调,对知识分子与工农结合的要求,取代了主要借鉴西方文艺和强调知识分子批判传统的五四新文艺观点,而成为“当代文学”的唯一“方向”6。50年代后期的情势(尤其是建国十周年的纪念)使人们相信,一种超越新民主主义阶段的新文学形态已经成熟,具备了写史的可能。为了确立建国后的文学历史地位,当时不仅出版了名为“当代文学”或“新中国文学”的文学史,而且普遍用“现代文学”这个概念取代了“新文学”概念。这正是为了强调“现代文学”作为新民主主义文学的特性,即相对于社会主义“当代文学”的过渡和铺垫性质,以突出“当代文学”具有比“现代文学”更为纯粹的无产阶级品质。由此,提出了一套新的新文学编史模式。

这一模式把新文学的发展过程描述为无产阶级文艺由产生、发展到获得自己“新质”的过程,贯穿于这一过程中的基本线索是两条路线的斗争(即无产阶级文艺路线和资产阶级文艺路线的斗争)。60年代初期正式出版的三部最早具有当代文学史性质的文学史著作7,在强调“当代文学”(或称“新中国文学”)作为“社会主义文学”的特质的同时,也格外突出当代文学的独特性是在不断剔除旧的文学因素,在与资产阶级文学的“斗争”中来完成的8。在“厚今薄古”和“拔白旗插红旗”的高校教学改革的口号下,主要由学生和年轻老师集体写作的文学史9均突出两条路线斗争贯穿历史,文学的“党性”即政治标准成为筛选文学思潮和作家作品的唯一依据。“现代文学”或“当代文学”的文学史中,左翼作家及文学思潮处于核心位置,而非左翼的作家和文学思潮,如五四时期的文化保守派、“鸳鸯蝴蝶派”,30年代的“新月派”、“自由人”、“第三种人”、“国防文学”、“战国策派”以及建国后受到批判的胡风、冯雪峰、丁玲等,都成为批判或逐渐剔除的对象。如何写作作为社会主义文学“起点”的五四文学,也受到严格限制。一篇批判文章,针对《中国新文学史稿》提出的“当时对于新文学的一般观点是要求建设一种用现代人的话来表现现代人思想的文学”的观点,批判其“无视”“五四新文学之所以‘新’,是因为他有无产阶级领导”,同时批判《史稿》抬高胡适的地位,认为这是“将五四文学革命的领导权奉送给资产阶级”10。

这一时期文学史的另一重要特征,是“民间文学正统论”。毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出的工农兵文艺的设想和要求,对“封建文化”的重新分析(即区分为“精华”与“糟粕”),以及对五四运动知识分子脱离工农大众的批判,使得50年代之后的左翼文学更多地从民间文艺传统中寻求资源,而相应地对西方文艺和专业化的作家文学保持警惕态度。当时的古代文学史写作把这一点概括为“真正推动文学前进的是人民、是人民的创作”11,“民间文学”和“作家文学”被看成两个对立的传统,有人甚至把如何处理两者的关系上升到政治立场的高度:“民间文学与作家文学的地位和关系的问题,是对待人民的基本态度问题,也是一个怎样历史主义地对待文学现象的问题”12。而当时的当代文学史,比如《中国当代文学史(1949-1959)》和《中国当代文学史稿》,则突出非专业的群众作家的创作,并对1958年的“新民歌运动”给予高度评价。这种民间文学主流论,在50年代与对胡适文学史观的批判联系在一起。对刘大杰《中国文学发展史》的批判,就主要是批判其背后的胡适文学史观点。有意味的是,对五四文学史观的批判,尽管是在新的政治标准衡量下形成的,但与五四人物胡适关于白话文学史的叙述并不矛盾。胡适提出“双线文学观念”,即白话文学史和古文传统史,并以这两条线索来描绘二千年的文学,而具有生气的、必将成为“国语的文学”的白话文学,其源头则是“民间”:“一切新文学的来源都在民间。民间的小儿女,痴男怨女,歌童舞妓,弹唱的,说书的,都是文学上的新形式与新风格的创造者。这是文学史的通例,古今中外都逃不出这条通例”13。在对民族文学传统的选择上,50-70年代的文学不仅没有超越胡适,相反与之有着很深的渊源14。

第二节 “重写文学史”15

70-80年代之交,伴随着思想界的“思想解放潮流”和文艺界的“拨乱反正”,高校开始了学科重建工作。“文革”结束后,高校的“现代文学”专业很快得到恢复。1978年部制定了“高等院校中文专业现代文学教学大纲”,确定“当代文学”作为学科分支独立设置课程。学科重建的基本内容,则是多部现代、当代文学史著作陆续出版或修订重版16。这批文学史虽然沿用了50年代后期60年代初期形成的“现代文学”和“当代文学”的分期概念和基本内涵,但在文学评判标准上有所偏移,侧重对史实作更多的整理,相对地突出“艺术标准”。文学史教材之外,关于文学和文学史的基本观念,以及新时期文学实践的性质,逐渐成为被重新讨论的问题。

核心问题之一,是“当代文学”性质的变更。如前所述,“当代文学”是一种自40年代后期开始设计并处于不断创制过程中的文学形态,但文革的结束,实际上也是这种特殊形态的文学实验的中断。50-70年代那些曾经受到批判的文学现象及作品,陆续得到重新评价17。其中发生的微妙转变,则是“十七年时期”处于“边缘”或“非主流”位置的文艺观点和作品,渐次地转为“主流”。在“十七年”中受到批判的“写真实论”、人道主义和人性论、“现实主义深化论”等,基本上得到肯定。发生在70年代后期到80年代初期的“歌德”与“缺德”的论争,关于“伤痕文学”是否是“暴露文学”的论争,对“文艺是阶级斗争的工具”提法的否定……都在显示“十七年”时期“主流”与“边缘”的文艺观点,在位置上发生了逆转。新的“主流”文学指示的方向,不仅扭转了文革时期趋于极端激进的革命文艺实践路径,而且在《讲话》和“五四”的承接关系上也更接近后者。因此,从严格意义上来说,80年代以后的“当代”文学(80年代一直被称为“新时期文学”),与50年代后期提出的“当代文学”有了很大的不同。但在80年代,这两者常常被泛泛地理解为统一的Contemporary Literature(即“当前”的、“当下”的文学),而忽视了"当代文学"是在当代中国特定历史语境中产生出来的有着自足内涵的概念。这样,80年代之后,一方面沿用了“当代文学”这个称呼,但另一方面,在“当代”的文学中完成的意识形态建构与50-70年代所实践的“当代文学”有着明显的断裂。80年代的文学进入一种新的文化语境之中,除了文艺政策的调整,也包括"开放"地吸纳各种世界文化资源,其中最突出的是西方“现代派”文艺和以新资源面貌出现的五四启蒙思想。从这样的意义上说,70-80年代全方位的社会、政治、和文化的调整,又并不简单是"当代文学"(或文化)的崩溃过程,而是重新建构一种区别于左翼文化的新规则的过程。只有这样,才能解释80年代何以在那么短的时间内出现“多元”的文学景观。——对于这一点,由于80年代的特定语境,并未被公开讨论,问题在一个时期曾被转移为“当代文学能否写史”的讨论。但作为一种突出的症候,体例僵硬、内容重复的多本当代文学史教材与繁复多样的新时期文学实践之间呈现出明显的裂隙,使人们对80年代的当代文学史写作表现出普遍的不满。

被公开讨论的文学史问题,首先发生于对“现代文学”性质和范围的理解上,即如何重新确认五四以来新文学的性质和范围,以建构更具涵盖面的关于现代文学的历史叙述。1980年严家炎发表了一系列关于现代文学史研究的文章18,批评建国以来出版的现代文学史教材“名不副实”。他提出不仅具有社会主义性质的左翼文学,也不仅是具有反帝反封建总倾向的小资产阶级、资产阶级文学,就是那些出现于五四文学革命之后的旧文学形态,也同样处于“现代”这一时间范围之内,应该写入现代文学史。对这一观点,唐弢表示了不同的看法。他认为开拓现代文学的研究领域应该有一个“界限”,即能够称得上“现代文学”的文学作品必须具有“新的意义”——不同于五四文学运动之前的“现代意义”。因此,“鸳鸯蝴蝶派”里的白话小说、鲁迅的《怀旧》、五四以后出现的旧体诗,都不能算作现代文学。这种对“现代”的理解更为严格,“现代”不只是“一个简单的时间观念”,而应当“从内容到形式,都具有真正现代意义的文学,它只能是近代思想影响下的‘五四’运动的产物”19。

80年代初期关于“现代文学”内涵的这一争论,关键是对“现代”的理解。显然,“现代文学”被看成了一种与“传统”相对的文学形态,并削弱了50年代后期赋予的特定政治内涵。这里的“现代”被看成一种福柯所谓的“时间的不连续的意识:一种与传统的断裂,一种全新的感觉”20。这种意义上的“现代”观念,与80年代初期国家倡导的“实现四个现代化”和“现代化建设”等有关联。但思想、文学领域的这一理解,主要强调其区别于“传统社会”,作为更“人道”、更“进步”的社会文化形态这一含义。与“现代”相关的指标常常是“人”的觉醒,文学艺术的“独立性”,制度的健全和社会公正,经济形态上的化,“世界”与民族意识的产生等。但是,正如钱理群在90年代对这个问题所做的反省那样,当时对“现代化”和“现代”的理解还是含混的,是“充满理想主义与乌托邦色彩的”21。其直接的参照物是“文革”,“文革”在当时被看作“前现代”的“封建主义复辟”,“现代”意识主要是在对文革历史的批判中产生,并表现为一种关于“未来”的理想化设想。因而,“现代”首先在价值层面上具有神圣感和合理性。唐弢和严家炎都突出了现代文学的这一意义,只不过唐弢更为注重被称为“现代文学”的作品应该具有的与传统文学相“断裂”的新质,而严家炎则将“现代”作为一个时间标志。相应地,五四文学的历史性质,在两种有所区别的对于“现代文学”的理解中,也具有不同的含义:对于严家炎来说,五四新文学被看作跨入世界格局中的一个新时代的时间标志;而唐弢则再次强调了五四文学所创造的不同于传统文学的新性质。两种有差别的现代文学观,相对于50年代后期形成的文学史观念,在文学性质的“纯粹性”上都作了很大的后撤。他们模糊了50年代后期文学史观所追求的越来越纯粹的“社会主义文学”新质的历史脉络,目的在于把左翼文学之外的因素纳入文学史中。但在如何建构一套更有效的文学史脉络以贯穿“现代文学”的展开过程上,两者都未作更深的考虑:前者认可的是五四作为“现代”的时间标识,并强调新文学的品质不能作为统摄时代美学的唯一标准,这一观念呈现的文学史图景尽管丰富,但缺乏相应的线索和脉络,从而必须回过头来借重了50年代后期的文学史模式;后者尽管强调了“现代文学”的新质,但是在与“传统”的参照下形成的,“现代文学”内部的差异性无从显现。两者的差别只在于“现代文学”范围的宽与窄之上。

这种侧重于“拾遗补缺”的现代文学观,成为80年代突破既有文学史模式以重写文学史的先声。与之伴随的,是持久而广泛的作家作品重评活动。从80年代初期的“沈从文热”,到80年代后期的“张爱玲热”、梁实秋热、周作人热、钱钟书热等;从“现代派”诗歌的重新评价到“新感觉派”的“发现”;从“鲁迅的方向”到作为“人”的鲁迅的转移……50年代后期形成的文学史模式中被抹去或被批判的作家作品、文学流派和文学思潮,被逐渐挖掘出来。文学史的内容开始变得丰富。不同政治立场的作家作品和文学现象,都开始进入文学史。这种重新评价活动,在80年代初期,常常被解释为“还历史以本来面目”、“反映出历史的真实面貌”或“尊重文学历史事实”。50年代后期文学史模式遮蔽的文学内容,被看作是“客观”的文学事实补充进文学史中。由于缺乏对基本文学前提,文学与“政治”之间更为多重的复杂关系的思辩,当时所谓的“真实面貌”、“本来面目”的“意识形态”内涵还未被充分揭示或意识到22。到80年代后期,“重写文学史”被明确提倡而凸显出来,研究者宣称要“重新研究、评估中国新文学重要作家、作品和文学思潮、现象……冲击那些似乎已成定论的文学史结论”23。与80年代初期补充文学史图景,偏重于挖掘以前遗漏的文学现象不同,这一次更侧重对50年代后期形成的文学史评判标准和写作模式的批判——“我们恐怕就还是得花一定的力气,首先来评判过去的那些‘公论’”,然后才可能“从正面提出”“对新文学历史的宏观构想的文章”24。这次重评活动与80年代前期不同的另一个地方,是它不再标榜“还原历史事实”、“还历史以本来面目”,而侧重文学史家应当“增强艺术感受力,真正从阅读体验出发去评价作品”,突出文学史家的“主观性”和“个人性”,从而试图促成文学史研究的“多样化的可能性”25。在“历史”的和“美学”的标准之间,“重写文学史”的倡导者似乎更倾向于“美学标准”,并对“历史主义”这种提法表示怀疑:“过去的任何一段历史,都不过是前人或我们自己对这历史的一种描绘,要完全复原过去的历史现象,在逻辑上是不可能的”,因而认为不同时期的评价者在对过去历史作出评价时,所表现的都是“各自不同的当代意识罢了”26。在对“客观”、“公正”地进行历史主义的研究进行质疑时,他们潜在地认为“艺术审美标准”能够“超越”不同历史时期的评价,并且相信艺术审美标准可以是“不变”的、“超越时代”的。这一观点,也正是文学界倡导的“文学自觉”、“回到文学自身”等文学本体论观念在文学史研究中的反应。

上述对“现代文学”的重新理解和作家作品重评活动,作为80年代重写文学史过程中的重要组成部分,主要侧重在“现代文学”和“当代文学”原有格局中进行补充和调整。而最早将其中蕴涵的新的文学史观凝结为具体的理论形态的,则是黄子平、陈平原、钱理群1985年提出的“20世纪中国文学” 27。“二十世纪中国文学”这一概念并不简单地是以公元纪年取代50年代后期形成的政治分期,更包含着倡导者特定的理论内涵28。这一将20世纪中国文学作为统一进程的文学史观,概括出了文学几个方面的基本特征:走向世界文学、改造民族的灵魂的总主题、以“悲凉”为核心及其深层结构的美感意识、各类文体的现代艺术形式的形成。“现代”成为一个统摄性的观念,并给出了具体内涵。与“二十世纪中国文学”的提出相呼应,陈思和1987年出版了《中国新文学整体观》。与“二十世纪中国文学”凸显“从传统到现代”的整体嬗变过程一样,“新文学整体观”也强调用“现代意识”来统摄五四以来的中国文学,同时还明确地提出,这种“现代意识”不仅是新文学发展的总主题,而且也是“八十年代的当代精神”,是研究者“站在时代的高度,把时代精神融合进对文学史的评价”29。

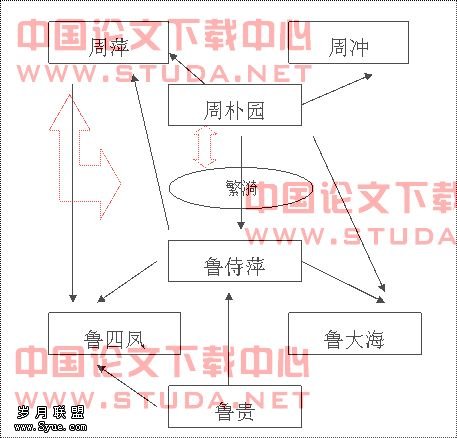

这种新的文学史观得以提出,一个非常重要的契机,是对“新时期文学”与“五四文学”的参照和比较。陈平原曾谈及1981年与黄子平的通讯,认为两人的研究,一个是“从一九一九看一九七九”,另一个则是“从一九七九看一九一九”。黄子平在1983年提出“当代文学中的宏观研究”时,便谈及“主题”、“形象”等方面“新时期”文学与五四文学的延续关系30。在“三人谈”中他作了更明确的解释:“我是从新时期文学入手的,慢慢地发现很多文学现象跟‘五四’时期非常相象,几乎是某种‘重复’”。正是对历史“重复”现象的思考,促使他们开始设想整体性的文学史观:“如果把新时期文学和‘五四’新文学看作是两个高潮的话,这之间是不是有一种否定之否定的现象。既然它是一种螺旋式的上升,那就带有一种整体性”31。陈思和则干脆把五四以来的文学史发展画了一个“圆型”图32。新的文学史观,突出了“新文学”作为一个整体,强调其在20世纪历史中发展的连续性,而不是将其区分为“现代文学”和“当代文学”这两个学科概念中蕴涵的断裂性。对“新时期文学”与“五四文学”相似性的重视,则使这个连续性的新文学统一体中,五四文学的地位变得格外重要。“20世纪中国文学”提出的六个方面,“新文学整体观”中提出的八个问题,都是从五四新文学中延伸出来的(尽管这种概括打上了很深的80年代文化的烙印)。五四文学具有的“开端”意义,使人们把这一时期文学表现出来的特征,用以作为衡量“新文学”——包括“现代文学”和“当代文学”——的统一标准。这样一种历史图景和评价标准,基本上改变了50年代后期形成的关于新文学演进历史路线的描述,并成为80年代最有影响和代表性的看法。

值得提出的是,这种文学史图景的形成,作为明确的理论范畴虽是80年代中期由文学研究界提出来的,但是当80年代初期对“五四”历史的再评价中所确定的“新时期”历史观念和时代任务时(即将其看作是“五四的复归”),这种历史图景就已经蕴涵其中了。而且这种整体的历史观念以及其中包含的对五四以来历史的重新理解,并不限于文学界,80年代整个思想界事实上也在完成着同样的过程。

第三节 新旧范式的冲突与现代性问题

80年代重写文学史的展开过程,极大地改变了在50年代后期形成的文学史观念及其研究,使新文学史研究进入一个全新时期。但正如任何一个新的学术范式在超越旧范式的同时也必然面临旧范式的质询一样,80年代的新文学史研究范式如何容纳既有文学史范式包容的内容,也就成为我们重新检省80年代重写文学史过程时的基本问题。史家库恩提出的“范式”理论,在评价“新”的研究范式比旧范式更为“合理”时有一个基本标准,即“一个新范式要能被接受,就必须既能解释支持旧范式的论据,又能说明用旧范式无力解释的论据。换言之,新范式的成功之处就在于它的解释更具有包容性”33。具体到以左翼文学为核心的旧文学史研究模式与以五四新文学传统为核心的新文学史模式来说,前者是在社会主义革命高潮期形成的,它的核心内容在于解释“革命”为何成功,以及如何指导“不断革命”的文学发展进程,因而它的主要内容就是叙述以左翼革命文学为主线的新民主主义文学和社会主义文学的发展历史。而后者则是在以“现代化”为核心内容的新时期提出来的,它主要解释的是中国文学的“现代化”如何发生及其在一个世纪中的发展进程。由于80年代的新文学史模式是以五四文学作为核心标准的,尽管五四在整个20世纪的历史中具有举足轻重的位置,但毕竟不能取代或涵盖全部的20世纪文学的历史。以五四新文学——这一在批判中国古典文学(也包含对晚清文学的批判)而倡导新文学的革命运动中产生的文学规范,作为整个20世纪中国文学的标准,它不能容纳五四之前与之后20世纪多种“现代”形态的文学,尤其难以容纳在“批判”和“超越”五四基础上产生的50-70年代“当代文学”历史,而往往是在批判或否定的意义上,将其作为难以寻找更多“文学”价值的低潮期看待。相关的问题也由此产生。

作为理论范畴,“20世纪中国文学”只是潜在地蕴涵了这种对当代文学的否定性评判,而并不影响其学术独创意义。但一些试图将这种观念实践在文学史写作中的论著,则将这一缺陷凸显出来。例如《新编中国当代文学发展史》在绪论中说:当代文学“与现代文学阶段相比,并未出现文学本体意义上的根本性变化,即文学观念、美学观念的全方位变革”,因此“中国当代文学不是一个独立、完整的文学发展阶段,而只是五四以来二十世纪中国文学发展延续的一部分”,并按“现实主义一元化”和“多元美学形态”把当代文学分为两个时期36。这本文学史忽略了“当代文学”形成的特定历史语境和文化逻辑,而以“现代文学”衍生出来的统一“美学”标准衡量“当代文学”,因而抹去了“当代文学”的独特性。同时,用“现实主义一元化”来概括“十七年”文学则过于含糊和简单化。另外多种以“二十世纪中国文学史”为名的文学史著作,对于“十七年”文学的处理普遍趋于简单化37。

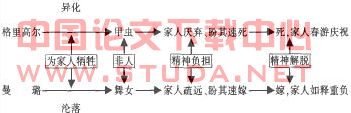

80年代新文学史观的另一问题,则是对五四文学传统在20世纪中国文学中地位的评价。五四文学在整个新文学历史中的地位从50-70年代到80年代经历了一次明显的变动,即从“次一等”跃居到核心位置。这种变动显然极大地丰富了新文学史的内容,呈现出众多曾经被遮蔽、抹去或错误评价的内容。但80年代的新文学史观也并未做到“真正”的全面,而造成了新的遮蔽。这种“遮蔽”首先表现在不能全面评价“左翼文学”,其次则表现在对待五四文学传统之外的“现代”文学形态上。五四文学一直被看作是“现代”文学的开端,而它是在对古典文学及晚清文学的批判中形成的,因而五四文学标准难以显现同样具有“现代”性质的晚清文学形态,尤其是以“鸳鸯蝴蝶派文学”为主的通俗文学脉络38。另外,把五四文学看作20世纪“现代”文学的典范,认为其蕴涵了新文学的所有的理想品质,则无法显现这一文学传统本身包含的局限性。更为关键的问题是,新的文学史观对五四文学的重视,是在80年代的社会文化语境中完成的,对“现代”的理解与特定的文化想象密切相关。当时的人们普遍将“现代”、“现代化”看作某种普泛性的实体存在,而忽视了重提“现代化”、“重写文学史”、重评五四,是80年代知识话语的构造与生产过程中相当繁复的一环。对这一点的反省,主要在90年代的研究中完成。90年代出现的“学术史”研究、“反思现代性”、重新思考五四文化的激进主义以及对“国学”的重评等,正是相关脉络的问题在学术思想领域的表现。“20世纪中国文学”概念倡导者之一的钱理群,在对80年代的文学史观作出反省时,对“现代”的内涵产生怀疑:“现实生活的无情事实粉碎了80年代关于现代化,关于西方现代化模式的种种神话。与此相联系的是‘西方中心论’的破产。这都迫使我们回过头来,正视‘现代化’的后果,并从根本上进行‘前提的追问’:什么是现代性”39。钱理群在此提出的问题触及80年代新文学史观的根本,即80年代把 “现代性”看作新文学的基本特质,而这种关于“现代”的理解实际上是相当“80年代化”的,是由80年代历史情境中的特定文化想象衍生出来的。90年代提出反思“现代性”,不仅因为80年代以来的社会现实展示了“现代”的不同侧面,而且因为这种“现实”与80年代充满乌托邦色彩的现代想象相去颇远,这就促使人们开始反省80年代的现代想象中包涵的问题,并进而反省与80年代的文化想象密切相关的五四文学的“现代”性质。90年代这种对“现代性”的反省,则使人们对“当代文学”和五四文学,尤其是“当代文学”与五四文学的关系作出了新的解释。

反省“现代性”的纬度之一,是对“现代性”内部差异的关注。表现在20世纪中国文学的研究中,则是人们开始关注现代文学中互相冲突的文学形态、文学规范得以产生的前提,以及其中包含的对“现代”的特定理解方式。如果说80年代新文学史观所谓的“现代”,主要指的是社会物质层面的现代化(即社会组织、技术等的现代化)及其在文学上的反映的话,那么,左翼文学及其当代形态不断地追求“新质”的革命性,同样是“现代性”中值得注意的内容。因而,50-70年代的“当代文学”也是“现代”性质的文学,而不能将这一时期出现的许多文学现象称为前现代的“下层农民传统”或“古典之风”40。90年代比较有代表性的是“再解读”思路,它尝试从文化分析的角度显现“当代文学”(尤其是40-70年代的左翼文学)的复杂文化内涵41。40-70年代文学表现的现代性质被称为“反现代的现代性” 42。洪子诚在90年代完成的当代文学史及多篇43,则从清理既有文学概念入手,试图进入当代文学复杂的历史情境中。他描述了在40-50年代“转折”中“当代文学”的生成过程,并在此基础上建构了一条当代文学规范产确立其主导位置、在矛盾中持续推进直至崩解的文学史线索。这种研究对不同文学规范及其冲突关系的重视,对常被视为“一体化”的50-70年代文学中复杂文学因素及其运作过程的呈现,也主要得益于对“现代”内部差异性的自觉关注。

反省“现代性”的另一纬度,则认为80年代的“现代”想象中包含了“理想化”色彩。这种“理想化”表现为80年代的“现代”观包含了强烈的价值判断,认为凡是“现代的”(“现代化的”)都是“好”的,并且认为50-70年代(特别是文革)之所以出现那样的失误,是因为偏离了“现代”原则(80年代初期的另一表述是“封建因素”或“封建主义的影响”),而“五四”则集中体现了现代原则,如“民主”、“”等。反省80年代的现代想象,就是要对上面的理解作出分析,要求正视五四现代性的多重内涵及相关脉络的复杂展开过程,而不能仅仅停留在意识形态的筛选和评判的阶段。一些研究者由此将五四以后中国文学中出现的现象追溯到五四。例如洪子诚认为:“对五四的许多作家而言,新文学不是意味着包含多种可能性的开放格局,而是意味着对多种可能性中偏离或悖逆理想形态部分的挤压、剥夺,最终达到对最有价值的文学形态的确立。正是在这个意义上,50-70年代的政治文学时代,并不是五四文学的背离和中断,而是它的发展的合乎逻辑的结果”44。王晓明的《一份杂志和一个“社团”──重评五四文学传统》45,也作了相近的阐述。他认为五四文学并不仅仅表现为“崇尚个性”,“那种轻视文学自身特点和价值的观念,那种文学应该有主流和中心的观念,那种文学进程是可以设计和制造的观念……”,也组成了五四的一部分,并且在40-70年代文学中发挥到极致。上述评价对五四传统在20世纪中国文学中的地位作出了不同于80年代的重新考虑。它首先改变了80年代对于五四文学和“抗战-文革”文学之间的关系的判断。也就是说,40-70年代的政治文学并不简单地是对五四文学和“五四精神”的中断,而是从五四的内在思路中孕育出来的。五四为20世纪中国文学提供了充满活力的现代资源,但它本身并不是单质的,而是包含了复杂冲突和悖论的现代性矛盾统一体。正视五四现代性的多重内涵,进而探讨不同脉络的现代想象在五四之后的展开过程,是重新研究20世纪中国历史和新文学的重要环节。尽管人们对这些看法还存有争议,但无庸置疑的一点是,它显然丰富并拓展了人们对五四的理解,并为20世纪中国文学的研究提供着新的可能性。

注释:

1 关于“当代文学”概念提出的历史过程,参阅洪子诚的《“当代文学”的概念》(《文学评论》1998年第6期)一文。

2 王瑶先生的《新文学史稿》在58年前后的高校教学改革,文学史写作热潮中被作为没有突出“两条路线斗争”的修正主义典型受到批判。

3 刘绶松的《中国新文学史初稿》初版于1956年,1958年至1959年间曾修改一遍,定名为《中国现代文学史讲义》在武汉大学校内印行(参阅《中国新文学史初稿》下册,“修订再版书后”,北京:人民文学出版社,1979年)。

4 周扬:《发扬“五四”文学革命的战斗传统》,《人民文学》1954年5月号。

5 洪子诚:《关于五十——七十年代的文学》,《文学评论》1996年第2期。

6 周扬:《新的人民的文艺》,《中华全国文学工作者代表大会纪念文集》,新华书店,1950年。

7 山东大学中文系中国当代文学史编写组:《中国当代文学史(1949-1959)》(上、下册),济南:山东人民出版社,1960年。华中师范学院中国语言文学系:《中国当代文学史稿》,北京:科学出版社,1962年。中国社会科学院文学研究所《十年来的新中国文学》编写组:《十年来的新中国文学》,北京:作家出版社,1963年。

8 三部当代文学史中持论相对平和的《十年来的新中国文学》,作了这样的表述:“任何革命,如果称得起真正的革命,总是要与旧事物作斗争,战而胜之,以扫清道路,建立和发展自己。作为社会主义革命事业的一个部分的社会主义文学,对于一切过去的文学,是巨大的革命,因而解放后文艺思想方面斗争激烈是十分的,也是十分重要的”(“绪论”,第16页)。

9 颇有影响的是北京大学中文系文学专门化1955级集体编著的《中国文学史》(上下册,北京:人民文学出版社,1958年;1959年经修改分成四册再版;1963年修改再版),复旦大学1957级文学组的同学集体编写的《中国现代文学史》上册和《中国现代文艺思想斗争史》(上海:上海文艺出版社,1960年)等。

10 北京大学中文系二年级鲁迅文学社集体写作:《文艺界两条道路的斗争不容否定——批判王瑶的〈中国新文学史稿〉》,《文艺报》1958年第17期。

11 复旦大学中文系文学教研组编:《“中国文学发展史”批判》,第2页,北京:中华书局,1958年。

12 冯钟芸等:《〈中国文学史〉修改中的几点认识》,《文艺报》1959年第24期。

13 胡适:《白话文学史》,第12页,北京:东方出版社,1996年。

14 正如陈平原在论及这个问题时所说的:“将民间文学作为中国文学发展的原动力,这一颇有新意的假设,到50年代演变为‘民间文学主流论’,越来越暴露其理论缺失。时至今日,过分贬低‘文人文学’而高扬‘民间文学’,仍是研究者必须面对的五四遗产——这一‘遗产’的创造者当然包括极力推崇‘白话文学’与‘平民文学’的胡适之先生”(陈平原:《中国现代学术之建立——以章太炎、胡适之为中心》,第202页,北京大学出版社,1998年)。

15 明确提出“重写文学史”,是陈思和、王晓明在《上海文论》1988年第4期到1989年第6期主持的“重写文学史”专栏。但也可以说,80年代新文学研究的整个过程都构成了一种重写文学史的思潮。

16 现代文学史著主要有:60年代初期开始组织编写,由唐弢、严家炎主编的《中国现代文学史》三卷(北京:人民文学出版社,分别于1979年6月、11月,1980年12月出版)、王瑶的《中国新文学史稿》(上海文艺出版社,1982年)、刘绶松的《中国新文学史初稿》(北京:人民文学出版社,1979年)等。当代文学史的教材也出版了《中国当代文学史初稿》(北京:人民文学出版社,1980年)、《当代文学概观》(北京大学出版社,1979年)、《中国当代文学史》(福州:福建人民出版社,1980)年、《中国当代文学》(第一卷)(上海文艺出版社,1983年)等。

17 1956-1957年在“写真实”、“干预生活”潮流中出现的20篇小说(包括特写),被编辑成册,定名为“重放的鲜花”由上海文艺出版社1979年5月出版。周恩来1961年6月19日在广州“新侨会议”上的讲话(《在文艺工作座谈会和故事片创作会议上的讲话》),在《文艺报》和《电影艺术》杂志上首次公开发表,并成为当时文艺界的学习文件。

18 这批文章包括《从历史实际出发,还事物本来面目》、《现代文学的评价标准问题》、《现代文学研究方法答问》等,后收入《求实集》,北京:北京大学出版社,1983年。

19 唐 弢:《求实集》序,《求实集》。

20 [法]米歇尔·福柯:《什么是启蒙》,汪晖译,《文化与公共性》,第430页,北京:三联书店,1998年。

21 钱理群:《矛盾与困惑中的写作》,《文学评论》1999年第1期。

22 对80年代的现代文学史写作产生了较大影响的,是海外70年代出版的两本现代文学史:夏志清的《中国现代小说史》和司马长风的《中国新文学史》。夏志清对沈从文、钱钟书、张爱玲、凌叔华等人的高度评价,司马长风以“诞生期”、“收获期”、“凋零期”为新文学发展进行的段落区分以及对“新月派”、“语丝派”、“孤岛文学”等文学潮流和文学现象的分析等,对80年代大陆重评作家作品产生了深远的影响。这两本海外版文学史基于政治立场而在文学评价和选择上表现出来的偏向性是十分明显的,尽管他们都强调自己所采用的是“打碎一切政治枷锁,干干净净地以文学为基点写的新文学史”(《中国新文学史》)或“寻找一种更具备文学意义的批评系统”(《中国现代小说史》),但对左翼作家作品的有意贬低,却是共同特征。

23 陈思和、王晓明:《重写文学史·主持人的话》,《上海文论》1988年第4期。

24 王晓明:《刺丛里的求索》,第260页,上海远东出版社,1995年。

25 王晓明:《重写文学史》、《从万寿寺到镜泊湖》,收入《刺丛里的求索》。

26 王晓明:《旧途上的脚印》,收入《刺丛里的求索》,第265-266页。

27 黄子平、陈平原、钱理群:《论“二十世纪中国文学”》,《文学评论》(北京)1985年第5期。这一概念的提出者接着在《读书》杂志上连续发表六篇相关的“学术对话”,进行更为充分的阐释。《论“二十世纪中国文学”》和六篇对话录后来编辑成书《二十世纪中国文学三人谈》,由人民文学出版社1988年出版。

28 即“20世纪中国文学”“是由上个世纪末本世纪初开始的至今仍在继续的一个文学进程,一个由古代中国文学向现代中国文学转变、过渡并最终完成的进程,一个中国文学走向并汇入‘世界文学’总体格局的进程,一个在东西方文化的大撞击、大交流中从文学方面(与政治、道德等诸多方面一道)形成现代民族意识(包括审美意识)的进程,一个通过语言的艺术来折射并表现古老的中华民族及其灵魂在新旧嬗变的大时代中获得新生并崛起的进程”。

29 陈思和:《中国新文学整体观》,第15页,上海文艺出版社,1987年。

30 “就主题而言,从鲁迅到赵树理到高晓声,存在着改造国民性的问题的贯穿性线索;就人物形象而言,除上述青年知识分子的形象序列之外,还有‘五四’以来延续至今的‘新女性’形象的发展序列等等”(黄子平:《沉思的老树的精灵》,第5页,杭州:浙江文艺出版社,1986年)。

31 黄子平、陈平原、钱理群:《二十世纪中国文学三人谈》,第32、29、30页,北京:人民文学出版社,1988年。

32 陈思和:《中国新文学整体观》,第45-46页。

33 [美]A·德里克:《革命之后的史学:中国近代史研究中的当代危机》,《中国社会科学季刊》(香港)春季卷,1995年2月。

34 赵祖武:《一个不容回避的历史事实——关于“五四”新文学和当代文学的估价问题》,《新文学论丛》总第5期,北京:人民文学出版社,1980年。

35 钱理群:《矛盾与困惑中的写作》,《文学评论》1999年第1期。

36 金汉、冯青云、李新宇主编:《新编中国当代文学发展史》,杭州:杭州大学出版社,1993年。

37 最突出的是山东文艺出版社出版的《二十世纪中国文学史》,“十七年”文学只占全书的1/10,目录中仅列出了周立波、柳青、贺敬之、郭小川四位作家和《红旗谱》、《上海的早晨》两部作品。

38 对“晚清文学”的重视,是90年代一些研究者的共同思路。参阅陈平原的《学术史上的“现代文学”》(《文学史的形成与建构》,南宁:广西出版社,1999年),王德威的《被压抑的现代性:没有晚清,

何来“五四”?》(收入《想象中国的方法:历史·小说·叙事》,北京:三联书店,1998年)等。

39 钱理群:《矛盾与困惑中的写作》,《文学评论》1999年第1期。

40 李泽厚:《二十世纪中国文艺一瞥》,收入《中国现代思想史论》,北京:人民出版社,1987年。

41 这一研究思路以唐小兵编选的论文集《再解读——大众文艺与意识形态》(香港:牛津大学出版社,1993年)而得名。这本书收入了唐小兵、黄子平、戴锦华、孟悦、刘禾等人重读40-70年代经典作品的论文。“再解读”的研究思路还表现在王晓明编选的《批评空间的开创——二十世纪中国文学研究》(上海:东方出版中心,1998年)、李扬的《抗争宿命之路——“社会主义现实主义”(1942-1976)研究》(长春:时代文艺出版社,1993年)等论著中。

42 唐小兵:《我们怎样想象历史》,《再解读:大众文艺与意识形态》,第19页。

43 洪子诚的这些研究主要包括:《中国当代文学概说》,香港:青文书屋,1997年;《中国当代文学史》,北京大学出版社,1999年;以及《关于五十-七十年代的中国文学》,《文学评论》1996年第2期;《“当代文学”的概念》,《文学评论》1998年第6期等论文。

44 洪子诚:《关于五十-七十年代的中国文学》,《文学评论》1996年第2期。

45 王晓明:《一份杂志和一个“社团”──重评五四文学传统》,收入《刺丛里的求索》,上海远东出版社,1995年。