我国土地征收中公共利益的厘定与处置

摘 要:公共利益的需要是土地征收制度建立的合法性基础,对其研究具有重要的理论与实践意义。公共利益有不确定性特点,在公共利益的判断标准上,应当实行主观标准与客观标准相结合。我国土地征收实践中公共利益认定中存在的若干

问题,我们应借鉴其他国家的土地征收相关立法,我国土地征收实践,有针对性地提出采取如下措施:扩大信息公开范围,建立听证、复议和复审程序、公开程序和监督程序。

关键词: 土地征收;公共利益;公开程序;审查程序

Abstract:Land acquisition is justified for public welfare, the study of which is of great significance both in practice and in logic. The present endeavor tends to have a deep analysis of the features of public interest and about it uncertainty set up some identification criteria. Further, the problems arising in practical land acquisition in China while adjudging whether it is for public welfare are also observed here. Based on a reference to relevant foreign laws and the experience of land acquisition in China, proposals are also put forward as to further disclosure of information, establishment of the procedures of hearing, reconsideration and review, improvement of openness and supervision, etc.

Key Words:land acquisition; public welfare; open procedures; review process.

一、公共利益及其特性分析

公共利益(public benefits,public use,public purpose),是与征收权关联密切的一个用语,其内涵的界定必须追溯至

“征收权”(eminent domain)的概念。一般认为,为了限制政府获得私人财产的能力,宪法应当规定私人财产的征收须服从“公共利益”,其目的是为了抵制个人财产由于政府的专断或者不公正行为而丧失。但实际上,由于征收权从属于主权范畴,是国家行使主权的警察权力的体现,具有绝对性、至上性和不可限制性,这使得“公共利益”只能成为一个在上极为模糊的概括条款或者弹性条款。

就我国《宪法》、《土地管理法》、《物权法》的相关规定来看,对于什么是公共利益都只是作了概括性的规定,未作列举性的规定,梁慧星先生的《物权法建议稿》第48条对公共利益作出了较为明确的界定:“所谓公共利益,指公共道路、公共卫生、灾害防治、及文化事业,环境保护、文化古迹及风景名胜的保护、公共水源及引水排水用地区域的保护、森林保护事业,以及国家规定的其他公共利益。”该条同时指出“征收不得适用于商业目的”。该草案也仅仅是确定了公共利益的大致范围。

公共利益这一概念的最大特点,在于其“内容的不确定性”,即公共利益的“受益人”与“利益”的抽象性[1]。一般而言,要对公共利益作一个普遍有效且可适用于任何情况的定义,是不可能的。其原因如下:一是各个法律领域的本质及目的并不相同,即每一个法律规范的侧重点不同,其目的和本质也就有所差异,因此,要建立每一法律或者法律部门都适用的公共利益概念,是不可能的;二是公共利益概念的内涵往往会受到当时社会关系的影响与制约,而社会、文化与的结构又往往是快速地变化的,因此,要确立一个普遍适用的公共利益概念也是不可能的。故我们无法找到一个普遍适用的公共利益概念,故此,多数人认为公共利益概念具有可变性[2]。

公共利益的不确定性,集中表现为两个方面,即受益对象的不确定性和利益内容的不确定性。

(一)受益对象的不确定性

公共利益的特征就在于其受益对象的不确定性。学者诺伊曼(Neumann)试图从两个方面对公共利益进行了界定:一是公共利益的“公共性”原则,即公共利益具有“开放性”,任何人都可以接近,不封闭,也不为个人所保留;二是为国家或者自治团体等的设施以及所掌握的职务,因为“国家设施”的存在及其所为的职务是 “公共”事务,国家事务就是公共事务。陈新民教授运用诺伊曼的观点对公共利益的概念作了进一步的分析和阐述,从诺伊曼的公共性原则引申出公共利益的“受益人”的不确定性,因此,只要有“大多数”的“不确定”的多数人利益的存在,即属于“公共利益”[1]224。对于以国家任务作为认定公共利益要素的观点,林圭宏教授认为,将“公共利益”的判断标准由纯粹的数量标准(即受益人的多少)转向“质”的判断标准,这种转变是符合宪法理念对“公共利益”的认定的[3]。笔者认为,对于公共利益的判断标准,我们既应考虑现代宪法理念,也应考虑我国的实际情况。基于我国是一个行政权至上的传统国家,行政权的过度膨胀和由于监督机制的相对缺乏所致的权力滥用的情况较为突出,因而在建立公共利益的判断标准时,应适当兼顾公共利益判断上的受益人标准,即在公共利益的认定和把握上,也应该适当考虑该项利益的受益人的状况,以正确认定公共利益。这样将利于监督政府履行职务的行为,防止政府权力的滥用。

李建良教授在对公共利益的范围进行探讨时指出,公共利益由个人利益构成并且个人利益承载该公共利益[2]132。对于“公众”界定的两个标准:一是非隔离性。所谓非隔离性,就是任何人在任何时候都可以自由进出某一团体,即对于公众、大众、公共等概念的理解与运用,是指多数人在任何时候,无需任何特别条件都可以进入其中,该范围的多数人不具有排他性;二是在数量上须达到一定程度的多数。“多数”是相对于少数而言的,在两个相对立的利益冲突时,按照少数服从多数的原则,多数人的利益应作为公共利益的构成基础,少数人的利益应该服从多数人的利益,但是,多数人也应该维护少数人利益,并保护其合理存在,因此,对于公共利益的判断而言,多数原则居于很重要的地位。

笔者认为,在公共利益的判断上,虽然公共利益的受益对象具有不确定性,但是从国家理论出发,对于公共利益的确定,应该在关照公共利益特征的前提下,采用多数人原则。因为如果简单从多数人来考虑,则可能陷入功利主义,难以克服功利主义的弊端,即可能借多数人的名义而牺牲社会的正义。如从德国《魏玛宪法》开始以来,国家为了保障“社会的弱者”,采取了许多“扶助性”的措施。这种对于少数弱者的扶助,是符合“福利国家”的公共利益概念的[1]245,即符合公共利益的特征,因此,鉴于公共利益的不确定性,仅仅从公共利益的特征来把握认定公共利益具有相当的难度,我们还必须采用多数人原则来确定公共利益,把二者有机地结合起来综合判断,做到既尊重公共利益判断上的多数人原则的主导地位,又依公共利益的特质来对其进行限制和矫正,以防止借多数人原则损害少数人的利益。

(二)利益内容的不确定性

对于利益而言,其本质是主体与客体之间存在的价值状态,即主体对于客体可以获得或者肯定的积极的价值,是主体对客体进行价值判断之后所得出的结果。这种价值的利益判断,具有不确定性;而且由于“利益”是价值判断的结果,人们各自的价值判断各有其主观性盖因个人选择的不同,使“利益”具有不确定性与多面性[1]220。

利益是主体与客体之间的关系,即客体带给主体的好处或者目的。其中价值是其核心要素,而与价值判断密切相关的是评价主体与评价标准的问题,其中的价值评价标准,又有主观评价标准与客观评价标准的区别。对于究竟应采主观评价标准还是客观评价标准,在学者之间存在争议。

客观评价标准认为,客观利益是对一般大众具有重大意义的事务、目的或者目标,客观利益是主体对客体的评价,且其评价标准是依客体的标准而不是评价主体的标准。如W·马尔顿斯(W.Martens)说对客观利益的判断方法进行了分析,他认为客观利益主要是取决于是否有方法在科学上确证客观价值,但从的观点看,这种确证是不可能的。E·克留格尔(E.Kruger)则认为,利益只是一种价值判断,而所有的价值观念都是主观的,利益与主观概念相关[2]149-150。

可见,对于公共利益的判断标准的确立并非简单。主张用客观价值标准来判断公共利益的观点,注重的是评价标准的特性,而主张用主观价值标准来判断公共利益的观点,则注重的是公共利益的主体,二者是相互独立的两个要素而非绝对的相互冲突。主观评价标准,是评价主体自己设定的标准,而客观评价标准则是他人设定的评价标准。所谓客观评价标准,必然意味着有一个客观的基础即多数人的利益判断,值得注意的是,应当避免功利主义的做法。功利主义所强调的是大多数人的最大满足。有人称功利主义容易产生“效用怪物”,即仅仅以效用为目标而不考虑其可能造成的后果[2]39。笔者认为,无论是采主观标准还是客观标准,都是有局限的,如果一定要在主观标准与客观标准之间做选择,不仅是痛苦的,也是不科学的。我们应该将主观标准与客观标准结合起来,以其一之所长来弥补其一之所短,以力求公共利益内容确定上的科学性和准确性。

土地征收法律制度是一个典型的基于公共利益而建立的制度,因此,如何认定或者判断公共利益,为土地征收法律制度寻求合法性基础,就成为一个重要的现实课题。

二、我国土地征收中公共利益认定存在的突出问题

公共利益的特性决定其在认定和把握上具有一定难度,加之我国缺乏相应的公共利益认定的

参与程序与监督程序,因此,作为土地征收合法性基础的公共利益的把握和认定在实践中出现了很多问题,甚至在实际社会生活中出现了公共利益被歪曲和滥用的情形。现对存在的主要问题归纳如下:

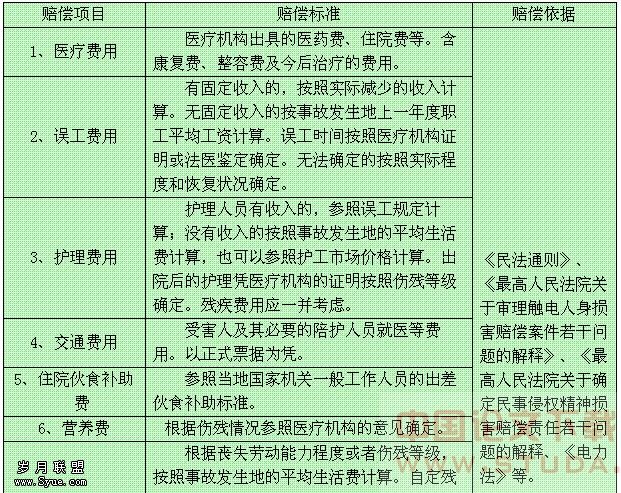

(一)由于公共利益缺乏客观标准,使得土地征收权被无限放大。作为享有征收权的政府机关,其征收权的行使,须以公共利益的需要为其合法性基础,这是我国《宪法》、《物权法》和《土地管理法》中明确规定的;但是,由于对公共利益缺乏明确的界定标准,使得征收权机关得以随意扩大土地征收的范围。加之公共利益本身就具有不确定性和模糊性,使得政府在进行土地征收时对于公共利益的界定具有很大的弹性,土地征收权机关以此作为“挡箭牌”,在公共利益的认定上按照其意愿擅自弄权,从而给其利用土地征收进行权钱交易以可乘之机。另外,由于土地征收权行使中公共利益的认定缺乏监督,使得征收机关有机会和可能借助土地征收而牟取利益从而损害农民的利益。就我国土地征收的实际情况看,已经远远超出了公共利益的限制范围,即凡建设项目需要使用集体组织的土地的,都实行征收。一项研究表明,某省11个县1992年的200个最大用地项目中,属于公益事业的42项,占21%,属于政府机关的10项,占5%,而以盈利为目的的公司、148项,占74%,其中房地产项目35项,占18%[4]。

尽管现在有的地方已经开展改革试点,使农村集体经济组织建设用地的使用权直接进入市场进行转让,在一定程度上抑制了土地征收的需求,对农村集体经济组织的利益保护也是有益的,但是,土地征收中过度扩大公共利益的情形依然突出。

(二)公共利益的范围界定不明确。我国《宪法》仅仅规定基于公共利益需要,可以征收农村集体所有的土地,但对于何为公共利益没有作出界定。《土地管理法》第3条和《物权法》的规定与《宪法》的表述没有区别,都没有对公共利益作出界定。《土地管理法》第43条规定,任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地;依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。这实际上把凡建设用地都纳入土地征收的范畴,也反映土地供应上的行政化倾向。《土地管理法》作为政府行使土地征收权的依据,对于土地征收的相关问题作了较为明确的规范,但是对于作为土地征收行为合法性基础的公共利益却缺乏界定,实乃一大遗憾,也导致土地征收实践中政府的征收权被放大。

(三)由于我国土地征收中缺乏明确的公共利益认定程序,使得土地征收的相关权利人无法参与其中,而且,在土地征收中由于缺乏相关信息的披露,使得土地征收中政府的征收权缺乏监督和制约,被征收人的合法权益很难得到保障。土地征收行为是对他人权利的强制取得,是他人为公共利益需要所作的局部牺牲,被征收人应该享有对于土地征收合法性认定的参与权与知情权,这就是应该在土地征收公共利益的判定中“保障所有的特别是有关公民的权益的重要法律和事实观点得到充分的考虑和权衡”[5],以“保护个人免于遭受政府恶意的、武断的、错误的或者反复无常的危险剥夺生命、财产与自由权利的必经程序”[6],并对政府的公共决策过程进行有效的监督。但是,我国缺乏土地征收中公共利益的认定程序,在用地人提出土地征收申请之后,完全由政府来决定是否符合公共利益需要,将对申请人申请的审查与土地征收合法性的审查合并进行,被征收人在完全不知情的情况下土地就被政府决定征收。这对于维护被征收人的权益是非常不利的,甚至可以说是对他人权利的漠视。因此,在公共利益认定上,应该强化信息披露和被征收人的参与权,这样可以约束政府的土地征收行为,抑制其征收权的滥用,从而也有利于抑制腐败的滋生。此转摘于 流星毕业论文网

(四)公共利益认定缺乏监督和相关权利人的参与程序,使得土地征收中公共利益的确定缺乏权力制衡和权力监督机制。在土地征收中,公共利益的认定属于基础性的工作,既是政府征收权行使的合法性基础和依据,也事关土地权利人的切身利益,因此,对土地征收的双方来说都非常重要。但现在的情况是,对于公共利益是否存在的认定,只是政府说了算,相对人没有话语权。这样的情况,使得政府的征收权缺乏监督和制约,没有监督的权力必然会被滥用。而且,由于我国农村集体所有权主体的虚化,使得被征收土地的所有权人与政府的征收权之间的制衡关系被弱化,为政府征收权的滥用制造了更好的条件。可以说,我国土地征收中存在大量腐败问题是有其制度原因的。为此,通过公共利益来限制政府的征收权是我们必须予以重视的内容,而且为强化征收权与被征收人之间的权利制衡关系,还必须建立起被征收人的监督机制,即赋予被征收人的知情权与参与权。

三、我国土地征收中公共利益认定的完善

鉴于公共利益的不确定性,使得我们

对于公共利益的把握有一定的难度,为此,我们应建立公共利益的认定和把握建立相应的原则和标准,并设立相应程序。

(一)扩大土地征收公共利益相关信息的公开范围

按照我国现行的国土资源部2002年《关于征用土地公告办法》(以下简称《办法》)第3条规定,“征用农民集体所有土地的,征用土地方案和征地补偿、安置方案应当在被征用土地所在地的村、组内以书面形式公告。其中,征用乡(镇)农民集体所有土地的,在乡(镇)人民政府所在地进行公告。”其公告的起始时间《办法》第4条明确为:“被征用土地所在地的市、县人民政府应当在收到征用土地方案批准文件之日起10个工作日内进行征用土地公告”;而对于公告的具体内容,《办法》第5条明确为:(1)征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途;(2)被征用土地的所有权人、位置、地类和面积;(3)征地补偿标准和农业人员安置途径;(4)办理征地补偿登记的期限、地点。从其公告内容要求来看,并不包括公共利益目的的说明,而是代之以“批准用途”的表述。这对于被征收土地的所有人以及被征收土地的相关权利人和一般社会公众而言,都无法在土地征收之前或者从该征收公告中了解批准土地征收的决策与公共利益之间的关系的信息。而且,即便这样的土地征收公告,在公告形式上也还存在不尽人意之处。我国现行的公告方式是将征用土地方案张贴于被征用土地所在地的村、组内和乡(镇)人民政府所在地。这大大缩小了可以获知征地项目相关信息的公众的范围。可见,我国目前的公告程序未能给被征收土地的所有人和相关权利人以及社会公众提供知晓所作的土地征收决策是否符合公共利益目的的相关信息的知情机会和渠道,有关信息的披露未能达到让公众知晓的程度,更谈不上让公众参与了;而且对于土地征收所直接涉及到的权利人,也没有正式的书面通知而是代之以公告的方式,显然对他人私权不尊重,甚至是一种漠视。还应该注意的是,该公告第4条的公告规定,是要求在土地征收批准之后10日以内,其根本不具有为公众和相关权利人提供参与决策的信息的功能,而是一种事后告知性质的公告,这与土地征收中应该贯彻的公开与参与原则不相符合,严重侵害了土地征收相关权利人的权益。

从其他国家的规定来看,情形并非如此。如加拿大《土地征收法》(Expropriation Act)规定,公共事务和政府服务部长在所签发、登记和公告的意向征地的通知中,必须说明关于公共事务或者其他公共目的所提出的利益要求。如果可行并且符合为了公共利益目的,除了涉及国家安全、防卫或者联盟安全的外,部长还应该向信息申请人提供有关公共利益要求的进一步的信息以便满足异议程序和公开听证程序对信息披露的要求。对于该征地意向通知,应该在土地所在地区内普遍发行的出版物上发布,并尽快以挂号信的方式邮寄送达权利人,之后还要在加拿大政报(the Canada Gazette)上予以公告。

澳大利亚1989年《土地征收法》(Lands Acquisition Act 1989)第五部分对土地征收的程序作了专门规定。该法规定,征收前公告的副本,应该刊登在政府政报上,如果可能的话,还应该在相关土地所在地区发行的报纸上予以刊登。公告除了指明拟获取土地征收的授权、拟征收的土地以及拟征收土地上的利益外,还应该指明公共目的。

(二)建立和完善与公共利益征地有关的听证、复议和复审程序

我国对于土地征收的程序规定相对较少,对于土地征收的听证程序仅仅存在于土地征收的补偿阶段。我国现行的《征用土地公告办法》第9条规定:“被征地集体组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向有关市、县人民政府土地行政主管部门提出。”第10条规定:“有关市、县人民政府土地行政主管部门应当研究被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案的不同意见。对当事人要求听证的,应当举行听证会。确需修改征地补偿、安置方案的,应当依照有关、法规和批准的征用土地方案进行修改。”仅仅这两个法条涉及到了公众参与的问题,不过,对于公众参与的听证方式,不是作为土地征收的必经程序来规定的,而是在相关当事人要求听证时,才启动该程序。

在土地征收的决策阶段几乎排斥公众参与,这与民主法治的要求存在很大的距离。在是否批准土地征收的决策阶段,主要审查的是对于征收土地项目的公共利益是否存在以及土地征收是否有必要。对于这种关涉公众和相关权利人的重大事项,我国却没有建立听证程序来保障被征地农民和相关权利人的参与权,而且,在政府作出土地征收的决策之后,也没有设置对于政府的该具体行政行为的行政复议或者司法审查程序。这样,就使得涉及公共利益的土地征收决策既没有公众的参与也没有相关权利人的参与,而且在决策作出之后也没有事后的补正或者补救程序设计,这样难免对于民众利益的处理显得过于草率和不负责任。按照现行法律规定,政府对于土地征收批准一旦作出,就具有无可争辩的效力。这实际上就是政府及其公共决策官员单方面的决策,或者说是单方面强加给被征地农民的负担。在土地征收被批准之后所发布的征地公告,实际上也就是要农民在一定时间做好被征地准备的通告而已。这就从根本上背离了公共利益判断和认定过程中的权力制衡、参与原则与公开原则,使得公共利益的判断和认定成了政府的一家之言,从而就为征收权的滥用大开了方便之门。

其他国家的土地征收法律制度往往会为受土地征收影响的人赋予质疑政府土地征收决策的合法性的权利,即可以对被征收土地所涉及的公共利益进行质疑,并设置了对于土地征收的异议程序、听证程序、行政复议程序和行政诉讼程序等,以确保公共利益认定和把握上的公众参与权的实现。例如,依照加拿大《土地征收法》的规定,任何反对征收与意向征地通知的与该土地相关的土地利益人,可以在通知发出后的30日内,向部长以书面形式提出异议,说明姓名和住址、指出异议的性质、异议所针对的土地以及关于意向征收的利益的性质。在上述期限届满后,针对提出的异议,部长应该立即启动公开听证程序。在法国,行政法院可以审查土地征收目的是否符合公共利益的需要。依照法国的立法规定,公用征收的申请单位、被征收不动产的所有人和利害关系人,以及与公用征收有直接利益关系的人,因对公用目的发生争议,不服批准决定的,可以在批准决定公布之后2个月内,向行政法院提起越权之诉,请求撤销该决定[7]。澳大利亚1989年《土地征收法》允许对征收前公告提出复议(reconside ration)和复审(review)。复议申请由受征收前公告影响的人向部长提出。不服复议决定,还可以向行政上诉法庭提出复审申请。行政上诉法庭在复审时,主要考虑征地的公共目的、计划用途与公共目的的联系的程度、征地对地区所在环境的影响等公益因素,然后向部长提出维持、撤销或者修改征收前公告的书面建议。

总之,对于土地征收行为,由于是对私权的强制取得和侵害,因此,必须给予私权充分的尊重和保护。如前所述,由于政府这个担负公共职能的公共决策部门也有自身的利益诉求,期望政府在土地征收过程中始终如一地作出完全符合公共利益要求的行政决定是不现实的。因此,为了监督和约束担负公共职能的政府在行使其权力过程中能够合理地行使其权力,应该赋予与其决策有关联的人在其决策过程中享有参与权和知情权。为此,在土地征收中有必要引入听证程序、行政复议和行政诉讼程序,以确保被征收土地的农民和相关权利人以及其他一般社会公众享有参与权和知情权。对于听证程序的设计,不能简单地如我们现行的设计,仅就土地征收补偿进行听证,而应该将听证程序设计在土地征收决策作出之前。这样,一方面可以更好地保障被征收土地的农民和集体以及相关的一般社会公众的参与权和知情权;另一方面,也可以确实保障政府及其公共决策官员能够更为和合理地作出决策。对于对政府所作出的土地征收的公共利益的认定和判断有异议的,还应该设计复议程序,以及最终的司法裁判程序,以给相关权利人以最后的救济机会。只有这样,才符合公共利益认定和土地征收程序上的权力制衡原则。

(三)建立公共利益认定的公开程序

在行政机关进行公共利益的认定中,由于公共利益事关社会一般人的利益,而且更涉及被征收土地所有人和其他权利人的利益,故应该广泛地征求群众的意见特别是与被征收土地有关的利益关系人或者相关权利人的意见,举行公开听证。这同时也是克服政府有限理性,防止政府权力滥用的制度设计。按照公共选择理论,对政府理性局限的克服,监督政府的行政行为也是社会的一项重要任务,更是人民群众的一项重要权利。

一种观点认为,对于公共利益本身,是无法采取民主的方式来进行判断的,其主要原因在于参与民主决策人员的有限性必然导致对公共利益判断的差异性。例如在北京海淀区某处,由于一条马路规划离居民楼只有3米,因此,居民拒不答应,道路无法修建。后来规划部门将距离调整到25米,但居民仍然不答应。而除了这个居民楼外,前后左右的居民都希望早日开通这条马路。这种情况可以说是在公共利益的判断上的冲突的明显例证。如果只征求这个居民楼的意见,道路就永远无法开通,因为25米他们仍然感觉近了,那么100米呢?最终道路该怎么修呢?因此,对于公共利益的判断的最佳方式是技术化、中性化,即通过技术手段来使判断正当化。目前,也好,西方发达国家也好,都是采用这样的方法。例如,对食品的成分进行限定,对化妆品进行限定等等,都是通过技术手段使公共利益正当化的例子。将公共利益判断的希望寄托于民主,不仅解决不了公共利益问题,而且还会带来效率问题。对此,笔者不敢苟同。在公共利益的判断上,确实存在上述问题,即究竟应该在多大范围内为民主判断与民众参与?笔者认为,对于公共利益的判断,只要是该事业所涉及到的相关权利人或者利益关系人都应该有参与和判断的权利。如果无关的群众也参与其判断,则可能使征收土地受直接损害的权利人遭受损害,因为按照民主原则是少数服从多数,这样因土地征收受直接损害的权利人可能会因为其处于绝对的少数而陷于不利境地。为此,我们除了适当限定参与判断的人群的范围之外,另外还应该在遵从民主原则的情况下,适当辅之其他制度设计。对此,张志成先生认为,以民主方式判断公共利益会牺牲效率从而应该将公共利益的判断技术化。我认为,这一观点并不能完全解决公共利益认定上的随意性,也不能适用和反映公共利益本身的特性。因为公共利益在具体需要征收土地的个案中,其表现不完全相同,以千篇一律的技术化的方式来处理公共利益,显然是不妥当的。但是,我们必须认识到,在公共利益的判断上,除了采取民主的方式来参与判断之外,适当地辅之以技术手段也是必要和可行的。

(四)设立公共利益的审查程序

在土地征收过程中,行政机关享有土地征收的批准决定权。行政机关在作出土地征收机关批准决定之前,必须对土地征收项目的公共利益进行审查判断,只有符合土地征收公共利益合法条件的项目,才能获得土地征收机关的批准决定。尽管从道理上看,我国目前的土地征收也大致如此,都是由土地征收的申请人向行政机关申请后,再等行政机关的批准决定,但是,在行政机关的批准过程设计中,并未对土地征收的公共利益设立专门的审查程序。这样的做法,无法满足土地征收法律制度对于相关权利人利益维护所应该持有的谨慎和认真态度的要求,对于公共利益的认定显得随意且不具科学性。在土地征收中对于公共利益的审查,我们可以从两个方面来考虑:一是对于土地征收的审批机关的审查内容作出具体规定,并突出对于公共利益的审查内容;二是建立土地征收公共利益的听证制度,对土地征收中的公共利益进行公开的审查,并吸纳被征收土地的相关权利人和利益关系人充分发表意见,参与表决。

土地征收批准机关在土地征收的审查过程中,应该明确以下问题:

1.要明确规定一般经营性项目用地不能启动国家的征地权。这是土地征收法律制度的合法性基础决定的,即只有基于公共利益的需要才能征收农村集体经济组织的土地。在坚持土地征收的公共利益条件的前提下,对于一般经营性项目的建设用地,只能通过建立土地使用权交易市场的途径,通过土地使用权市场的交易来取得农民的土地使用权。这已经不仅仅是一种理论上的探讨和假设,而是我国的土地利用市场中已经开始的尝试,并且随着经验的积累,将在我国更大范围实施。因此,在土地征收的公共利益审查中,应严格将土地征收限定在公共利益项目使用土地的范围,对于需要使用农民集体土地的经营性项目,必须在符合土地利用总体规划和城镇建设规划的条件下,通过有形土地市场,取得农民集体土地使用权,并依法办理土地登记。这里需要特别明确两点:(1)允许进入市场的农民集体土地,是根据土地利用总体规划可以进行非农建设的土地。(2)农户是进入市场的承包地使用权交易的主体。农民集体和农户可以以土地使用权入股、租赁等方式参与经营性建设项目的合作开发,也可以由承包农户自行开发经营。承包农户不愿意放弃务农,或者不接受用地单位单方面提出的土地使用价格,用地单位应当另行择地,任何人不得强迫农民放弃土地。

2.注意纠正过去在处理国家利益或者公共利益上的一些错误观念。首先,我国在过去的主流意识形态中,认为国家利益始终高于个人利益。尽管土地征收法律制度本身就是建立在为了公共利益而牺牲个人利益的基础之上的,但土地征收法律制度仍然应该体现公共利益与个人利益之间的平衡关系。不能为了公共利益就对相对人随意地课以义务,限制权利,牺牲利益。在我国,公共利益优于个人利益观念占有较突出的地位,往往导致政府不顾个人利益,不惜牺牲个人利益而以较低的成本来达到行政目的。因此,在处理公共利益与个人利益的冲突时,应该坚持以牺牲个人利益有必要为条件,而且还应该为个人利益所做的特别牺牲予以妥善的处理。其次,在公共利益的认定和处理上,要注意公共利益与政府利益的关系。政府是国家的代表,因此,一般情况下,政府利益就是国家利益即公共利益的体现。因此,个人利益原则上不得与政府利益相冲突,应该服从于政府的利益。但是,政府存在的非理性行为和政府本身的利益驱动,使得政府利益也可能出现与公共利益不一致的情形,加之,政府利益中还有中央政府与地方政府、各级政府与政府各部门等之间利益的冲突问题,因此,我们不能将政府利益简单地等同于公共利益。实际上,公共利益,应该是在综合特殊利益与局部利益等基础之上形成的。如有的地方政府为了地方经济的,盲目招商引资,盲目上项目,甚至推出零地价、超低价的土地使用权出让政策。这样既损害了国家的利益也损害了土地权利人的利益,同时,也加剧了政府打着公共利益的旗号,随意征收农村集体经济组织的土地。再次,在公共利益的把握上,不能把公共利益简单等同于经济利益。公共利益包括经济利益,但是,公共利益中的经济利益,不能理解为是盈利目的。盈利目的,是市场经济条件下的个体行为的动力。目前就我国土地征收的情况看,很多经营性用地也采取了土地征收的方式,却冠之以公共利益,导致基于公共利益而设的土地征收法律制度被滥用。凡是个体的逐利行为,均不得以公共利益名义进行土地征收。

(五)在公共利益的认定中,建立相应的监督程序

就监督程序而言,除了一般的民众参与监督之外,还应该考虑设立公共利益的司法审查程序。这也是土地征收中贯彻权利制衡原则,以达成权力之间的制约关系的要求。在我国过去的土地征收立法中,仅仅规定土地征收中涉及土地征收补偿的争议,才可以向人民法院提起诉讼,其余土地征收的程序不在司法审查的范围。这对于提高我国的行政执法水平,防止土地征收中因行政权的滥用损害被征收土地的相关权利人利益行为的发生,以及救济被征收土地相关权利人的利益损害都是非常不利的。首先,如果只是赋予土地征收法律制度的补偿环节可以进行诉讼,实际上只是给相关权利人提供了法律的事后救济,而欠缺对于土地征收相关权利人事前的保护。这与法理不符,法律应该为权利人提供充分的保护。其次,从土地征收行为本身来看,也具有可诉性。由于我国土地征收是由行政机关直接作出决定,并且行政机关作出的土地征收批准决定会直接导致土地相关权利人权利的移转和丧失,因此,应该具有可诉性。那种认为由于法律直接规定国家征收土地承担的是补偿责任而不是赔偿责任,故征收不存在违法侵权,也就不具有可诉性的观点,严重忽视了对私权的法律保护,甚至是无视私权的行为。再次,只有赋予人民法院对于土地征收批准决定是否具有公共利益合法性基础的审查,才能与公共利益界定中的权力制衡关系相符合,才能达成人民法院对于公共利益界定上的权力介入,真正实现公共利益界定上的权力制衡。我国1998年和2004年修订的《土地管理法》第78条都明确规定:无权批准征用、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征用土地的,其批准文件无效,对非法批准征用、使用土地的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。非法批准、使用的土地应当收回,有关当事人拒不归还的,以非法占用土地论处。非法批准征用、使用土地,对当事人造成损失的,依法应当承担赔偿责任。这就从法律上明确肯定了土地征收批准决定的违法性界限和可诉性,为限制政府的非理性征收行为、维护土地相关权利人的合法权益提供了有效的法律保障。

:

[1]陈新民.“公共利益”的概念及“公益征收”之目的[J].政大法学评论, 1986(34):220.

[2]李建良.从公法学的观点论公益之概念与原则[D].中兴大学法律学研究所硕士,1986:108.

[3] 林圭宏.土地征收程序之研究——由民间参与公共建设观点论之[D].国立大学地政系硕士班硕士论文,1999:37.

[4]曲福田.土地行政学[M].南京:江苏人民出版社,1997.

[5]哈特穆特·毛雷尔.行政法总论[M].高家伟,译.北京:法律出版社,2000:694.

[6]约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与:公共管理者的新技术和新策略[M].孙柏英,等,译.北京:中国人民大学出版社,2005:36.

[7]李轩.中、法土地征用制度比较研究[J].行政法学研究,1999(2):33.